变与不变

——从古代带钩到现代尼龙搭扣带来看造物设计

2017-06-01樊进南京艺术学院设计学院

文/ 樊进(南京艺术学院 设计学院)

变与不变

——从古代带钩到现代尼龙搭扣带来看造物设计

文/ 樊进(南京艺术学院 设计学院)

DOl编码:10.3969/J.lSSN.1674-4187.2017.02.008

一、新石器时代的“钩孔式”带钩

本案例选取了良渚文化时期的玉带钩。1986年在浙江省余杭县长命乡雉山村反山墓地出土了一批良渚文化时期的玉带钩,大多置于人架下肢部位,是目前发现最早的带钩,本案例系其中之一(图1),现藏于浙江省文物考古研究所。 长7.7厘米,宽3.2厘米,厚2.4厘米,孔径约1.3厘米。玉质沁为黄白色。整器略呈桥形,上面为拱弧面,微内凹,下面为平面,一端为管钻圆孔,另一端切割钻挖出弯钩。从其圆孔及挂钩处较挺的边缘来看,磨损程度很小,且挂钩开口处较狭窄,与圆孔直径差别过大,应为明器,非日常使用之器物。但类似形制的实用器物较多,通过其造型结构的分析也可以窥见当时作为实用带钩的大致情况。此带钩整个造型简洁有力,造型具有阳刚的力度之美。桥形弧面的挺曲、挂钩内面的弯转与开口面的平直产生较强的视觉对比效果。从侧面观之,似一只夸张变形的鹰喙,颇具力度。再加上拱内面的微凹,过绳孔的圆柔,更强化了“钩”的张力。

图1 玉带钩 [资料来源:《中国玉器全集 1 原始社会》]

良渚玉器,它和红山文化玉器一起是我国新石器时代两大玉器中心。良渚玉器的用材,多为就地取材的透闪石——阳起石系列的软玉。本案例工艺考究,可以看出良渚文化时期的对石器的加工水平已非常的成熟。玉石的拉锯、钻孔、打磨等技术成熟,编织绳索的技巧掌握,都为玉石带钩的出现具备了客观条件。

带钩从无到有,有其必然性。原始时期,先民披兽皮,着草衣,围羽翼,通常要用绳状物或丝绦在腰间系结,从而形成“纽”或“缔”。《说文》“纽,系也。一曰结而可解。”“结而不可解曰缔。”这样系扎与松解的方式比较繁琐,而且常会因系扎的不当或意外的勾扯形成死结。这应该是原始带钩产生的深层动因之一:寻找绳状物束解的便捷方式,克服繁琐减少意外打结。在这种探索的驱动下,原始的钩孔式带钩便成为一种较为可行的选择。“带”的一端系“钩”,另一端结成环或系环,这样形成简单的勾挂即可达到束解的目的,较系解无疑有了极大的便利性。因此,从这一角度来讲,“带”系解的繁琐在一定程度上促成了最原始带钩的形成,在新石器时代,石器加工技术非常成熟,切割、钻孔、打磨等等,关键技术问题的攻克,直接为良渚文化时期的钩孔式带钩的出现提供了充分的条件。本案例的过绳处为圆柱型的孔,表明此时的“带”应为绳状物,比如动物皮革或其植物纤维等。

本案例制作精美,手法成熟,可以看出此类型的带钩已有相当长的发展历程。通过其宽度仅为3.2厘米,可以看出类似带钩可能有两种使用方法:其一、作为束腰之用。在绳带的一端穿系带钩,另一端打结成环状,繁琐的系扎与松解就被套环与取环两个动作取代了,方便快捷;其二、作为挂佩器物之用。即将绳状物穿过带钩的孔,钩朝外,悬挂起来,此时带钩便起到佩挂器物作用。

二、春秋时期的“插孔式”带钩

春秋时期是带钩进行新探索的阶段,“插孔式”带钩的出现便是一个较为典型的案例。此类形制选取了陕西省宝鸡市益门村2号墓出土的蛇首形玉带钩,长2.8厘米,宽2.2厘米,高1.5厘米,现藏于宝鸡市考古队(图2)。

土黄色的钩体呈中空长方形,中空的体腔内仍保留多次打孔的弧形痕迹,这些粗糙痕迹恰好起到了增大革带的卡力与摩擦力的作用;钩体背部靠下钻有三个与体腔相通之孔,以便连接固定革带:将革带塞进体腔内,再用与孔直径相同且一头稍尖的坚硬之物将革带卡住;带钩的颈部即与钩体垂直的部分比蛇首状的钩首粗壮,且与钩颈相连的两肩较钩体正面稍高出一截,设计者应该是考虑到此处在勾挂时受力较大而作出微妙调整;钩体正面平直,应该是为了保持勾挂取用的方便;背面微拱,其弧度能够使佩带者更加舒适。

图2 蛇首形玉带钩 [资料来源:中华鉴宝网]

蛇首形玉带钩是由一块整料经切分、掏空、雕刻、钻孔、抛光而成。制作较为精美,加工工艺相当纯熟。此带钩两面均饰有浮雕蟠虺纹,两侧阴刻细线将两面浮雕图案连成一体,蛇首正面为浅浮雕的勾云纹,钩体顶端两肩刻细阴线纹,钩颈背部雕细珠纹以表现鳞甲。装饰风格清新舒缓与当时的青铜器纹饰风格相似。

蛇首形玉带钩纳带的腔口呈长宽近4:1的长方形。显然此时的“带”已舍弃截面为圆形的绳状物了。春秋时期皮革技术加工取得了较大进步,春秋时代齐国的《考工记》记述了齐国有关的各类手工业的设计规范和工艺,其中就有攻皮之工就有函、鲍、韡、韦裘五种,“鲍人之事,望而睇之,欲其荼白也;进而握之,欲其柔而滑也。”1戴吾三.考工记图说{M}.济南.山东画报出版社,2003:1,51-54(戴吾三.考工记图说{M}.济南.山东画报出版社,2003:1,51-54)明确的提出了皮革鞣制的要求。为宽的革带提供了技术支撑。在钩孔式带钩流行的过程中,人们在勾挂便捷的同时也承受了一定的捆扎之痛与断绳之困。绳状物要系紧必需向内施加一定的收力,而绳状物对人体的施力面过小,长时间系束,皮肤血流便会不通畅,人体有紧勒之痛;绳状物多为一些植物纤维、藤蔓等编织而成,在渔猎等活动中易断易腐,不耐用。因此,寻找舒适耐用的系扎材料很可能成了设计创新的动因了,这可能是宽革带出现的直接动因,这样在解决系束的便捷性、舒适性的基础上,也提高了佩戴的美观度。这也许是此类玉带钩出现的部分的原因了。

此类带钩,可称为“插孔式”带钩。利用石器的加工技术尤其是钻孔技术的成熟,促成了坚硬的玉器与坚韧的革带的结合。虽然这种连接方式的牢固程度不高,但毕竟迈了一个台阶,可看作孔钩式带钩到钩钮式带钩的尝试阶段。这也显示出“带”的变化对带钩结构变化所起的促进作用。与本案例有着类似结构及连接方式的还有同时出土的金鸳鸯首龙纹带钩、金蛇形带钩等。

三、战国中晚期的钩钮式带钩

钩钮式带钩是整个古代带钩的成熟形式,此后围绕这一结构衍生出了千姿百态的各类材质和工艺的带钩。比如金、银、铜、铁、玉等材质,也出现鎏金银、金镶玉、铁与玉的组合材料与工艺手法。本部分选取了常见的青铜鎏金的器物类带钩:鸭形带钩(图3)是1984年在山西榆次猫儿领出土战国中晚期的鸭形带钩,山西省榆次市文物管理所藏。通长3.8厘米,宽2厘米。该带钩为青铜铸造,表面鎏金。从其超长钩首、短小的钩体较开阔的钮面、较细的钮柱,可以判断为一佩挂器物的带钩。水禽类带钩是器物带钩中出土最多的一种,这应该与水禽的身体特征有关,比如本案例:鸭首回望曲颈成钩,鸭身顺成钩体,整个身体蹲坐在钩钮上。看似信手拈来,几乎看不出设计的痕迹。整个设计构思极为巧妙,造型生动活泼,传神写意,同时又自然质朴,充满田园生活气息。这背后透出设计者对生活热爱、对自然的关注,反映出战国中晚期人们思想开放自由、视野开阔无束的状态。

图3 鸭形带钩 [资料来源:《中国玉器全集 第8卷 东周(2)》]

图4 玉带钩 [资料来源:《中国玉器全集 5 隋·唐-明》]

春秋战国时期,青铜、金、银等金属冶炼加工全面提升,尤其皮革等各种技术广泛兴起与传播,坚硬且可塑性极强的青铜与坚韧且舒适的皮革结合成为一种可能,这种结合推动了钮钩式青铜带钩的产生,基本的解决了带与钩的结合问题。鸭型带钩是战国较为典型的钩钮式器物带钩。由此可见,带钩的型制结构的变化与“带”的变化发展是密不可分的。

从良渚文化时期的钩孔式带钩到春秋时期的插孔式带钩,再到与我们今天所认同的钩钮式带钩还有一些结构性的差别,这种钩钮式连接方式到底是如何发明的,这中间还有许多环节有待去探索。总之,商周时期皮革加工技术的成熟和金属加工技术的突破提升,为新式带钩的产生提供必备的客观条件,二者缺一不可。以上三个案例仅是“绳”到“带”、钩孔式到钩钮式带钩在适人尺度、操持方式的转变来分析带钩产生发展的可能性。

四、明代玉带钩

带钩在秦汉时期得到进一步普及,从魏晋南北朝开始逐渐被带扣所取代,但到了明清时期,又出现了很多玉质的带钩,这些带钩多是达官贵人、文人墨客的赏玩之物,可以看作是一种文化创意类的设计。本案例选择了明代玉带钩(图4)长15.7,宽2.85,厚2.3厘米,出土于安徽省灵璧县高楼公社窖藏,现藏于灵璧县文物管理所。色青白,龙形钩首,“S”形钩身,上雕一多重“S”身段的幼螭龙,与龙首相望,背面钩纽作长圆形。此时的钩钮已大为压缩,钩颈的空间几乎无法容纳多余之物,钩体正面的幼璃龙的高雕装饰,这些变结构化都反映了此带钩仅具鉴赏、装饰等功能的时代特征。整个造型生动活泼,雕工精美,是典型的明代 “苍龙教子”式带钩。

中国古代认为君子的处世准则的精神支柱源于儒家的学说。孔子(前551—前479)曰:“夫昔者,君子比德于玉焉。温润而泽,仁也;缜密以栗,知也;廉而不刿,义也;垂之如队,礼也;叩之其声清越以长,其终诎然,乐也;瑕不掩瑜,瑜不掩瑕,忠也;孚尹旁达,信也;气如白虹,天也;精神见于山川,地也;圭璋特达,德也;天下莫不贵者,道也。诗云:言念君子,温其如玉,故君子贵之也。”1戴圣(西汉)《礼记•聘义》(戴圣(西汉)《礼记•聘义》)社会普遍接受仁、智、义、礼、乐、忠、信、天、地、德、道这十一德,是君子为人处世的准则以及安身立命的精神支柱,这些君子的“德”与玉的品质一样高贵、美丽、平和、坚韧等等,玉成为了君子美德的最佳象征性代言人,《礼记•玉藻》载:“君子无故,玉不去身”1戴圣(西汉)《礼记•玉藻》(戴圣(西汉)《礼记•玉藻》)。带钩发展到后来,由于其携带方便,很可能又赋予了升迁、避祸等祈福性的寓意。《左传•僖公二十四年》:齐桓公“置射钩而使管仲相。”后来的《史记•齐太公世家》、《列子•力命》等著作都提及此事,尤其汉代以后,刻有各种吉祥用语的带钩时有出现,阮元在《积古斋钟鼎彝器款识》著录有“丙午神钩君高迁”、“丙午钩君高迁”等,都明确显示了与升迁有关的信息。当然,带钩具有祈福的意义以及“苍龙教子”的主题造型所具有的儒家仁爱的气息,这里仅是一种设计分析,还有待于进一步探讨。

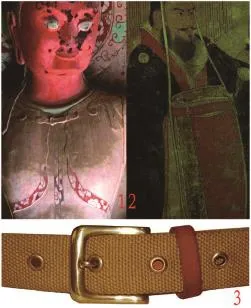

图5 (1)敦煌莫高窟佛像上衣使用带扣情景 (2)晋武帝腰系带扣图 (3)现代简易带扣 [(1)实拍 摄于敦煌莫高窟;(2)资料来源:《中华历代服饰艺术》;(3)实拍:摄于南京]

图6 装饰磁力型钩卡带扣 [实拍:摄于南京]

但这种文化与设计相结合现象,是我国特有的玉文化与一器物相结合契合了新的社会文化需求,当引起我们思考。以审美性的玉文化为载体,在其实用功能退出历史舞台后,与中国玉文化悄然结合从而形成了一种新的审美文化现象,装饰性审美功能与文化相结合产生新的文化设计需求,这或许对我们的文化创意设计提供一点启发。

五、现代皮带扣

带扣是一种通称,其结构主要是由环孔与舌针两部分组成,装在带的一端,便于解结。其材料多样,以铜、铁为主。我国古代带扣大约出现在春秋时期,一直沿用至今,几乎是所有人服装的必备品(图5)。据考证衣用带扣源于马带具,可见其勾挂力量的强大。从古代带扣的构造特征来看,可分为死舌与活舌两大类。随着历史的演进,只留下了活舌带扣。由于带扣使用起来方便快捷,调节幅度大,更适合人们的日常佩戴,所以,逐渐取代了带钩在人们生活的位置。

现代腰带扣的种类繁多,造型异常丰富。但无论那种结构造型都与带钩的扣结原理相同,即利用“钩”与“带”产生的勾卡阻力达到固定或调控目的。比较常见的主要有以下两种型制:

一、简约实用型。除材料有差异细节更完善外,整体架构与古代腰带扣的型制出入很小。

二、装饰磁力型型制发生了改进,钩卡方式更为隐蔽,常常设计在皮带头底部。利用磁体的吸力来控制勾卡,从而调节腰带的长短。(图6)

六、现代拉链

拉链是19世纪末美国工程师惠特康布•贾德森为了解决系鞋带的麻烦而发明,吉德昂•桑德贝克改进并推广。拉链的发明曾被誉为影响现代生活的十项最重大的发明之一。拉链最先用于一战的美国军装。1930年以后开始在民间推广,在服装领域常被用作钮扣的替代品。拉链的材料主要以金属和塑料两种为主,广泛应用于服装、箱包等日常生活领域。

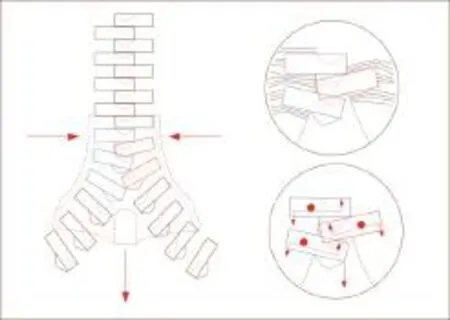

这种拉链的工作原理(图7):每一个齿既是“钩”又是“孔”,能与另一条带子上相对的的齿匹配,所有的齿都是固定在具有一定伸缩性的布带上的。当正拉动滑动器便可借助其内弧墙壁的压力将两组齿逐对相互咬合,反拉滑动器就可利用其内部居中的柱壁将相互咬合的齿分开,从而达到开合收放的目的,相当于“系扎”、“勾挂”。

图7 拉链操作受力分析图 [制图:张炜]

图8 现代尼龙搭扣带 [实拍:摄于南京]

而这种咬合或分开除了利用“钩”、“孔”之外,重要的是利用了材料本身的张力,即每一个齿钩都是利用布带的伸缩性所产生的活动空间挤进相对应的“孔”里的进行咬合卡位,借助看似不相关的“软”布带达到与“硬”齿之间的勾卡收放,十分高明;滑动器产生的压力来自其独特的结构设计,利用滑动摩擦产生向内的压力,依此作用到对应的齿上,轻松达到咬合勾卡的目的,彰显了某些机械传动的力学原理。拉链几乎能在任意方向上实现器物的束解、连接,操作十分方便。

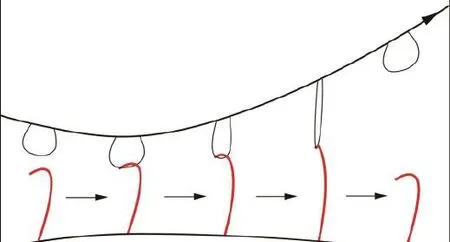

图9 “钩”与“毛圈”工作示意图 [制图:张炜]

本案例涉及到诸多材料的特性,尤其是布带的弹性及柔韧性、塑料齿的耐磨性与硬度、金属的硬度与抗摩擦能力等等。直面解决系束问题,拉链设计背后所体现创新精神,值得深味。

七、现代尼龙搭扣带

俗称尼龙搭扣,又称免扣带、粘合带。是瑞士的工程师乔治•德梅斯特拉尔(Georges de mestral)设计发明的。其灵感源于鬼针草(牛蒡草)种子钩住衣裤的启示。是一种使用非常方便的联结材料,可广泛用于服装鞋帽、行李箱包、安全装置、运动休闲、医疗器具等领域(图8)。

尼龙搭扣带的设计原理与带钩设计原理更为接近,即许多有弹性的“钩”勾住带有许多圈状结构的“带”,相当于“钩”与“孔”成百上千倍的增长。它是由尼龙丝织成的带织物纺织品,由表面织有许多毛圈的“绒面”和表面织成排的塑料钩的“钩面”组成“钩”与“带”的关系,只要将这两种带子对齐挤压,成千上万的毛圈就会与塑料钩“勾结”在一起,从而起到联结固定的作用。从搭扣的一端向外稍用力拉扯即可打开:利用钩的弹性将 “钩”与“圈”的咬合力各个击破,类似掰一把筷子与一根筷的难易关系,否则很难拉开。(图9)

其特点是使用十分便捷,缝件柔软。尼龙搭扣带所用原料主要是锦纶丝(尼龙丝),以绞经组织和成圈结构组成。锦纶是最早进行工业化生产的合成纤维品种,属于脂肪族聚酰胺纤维。锦纶的强度高、伸长较大、弹性优良。耐磨性特别优良,在常见纺织纤维中居首位。

与拉链一样本案例也是综合利用了材料结构的“弹性”实现了勾卡的目的,不同的是拉链主要的是利用布“带”的弹性,尼龙搭扣主要利用塑料“钩”的弹性。利用 “弹性”实现勾卡目的的还有按扣,它利用的是“孔”所具有的“弹性”,即利用阴扣内弹簧杆的伸缩控制阳扣的进出来达到开合的目的。

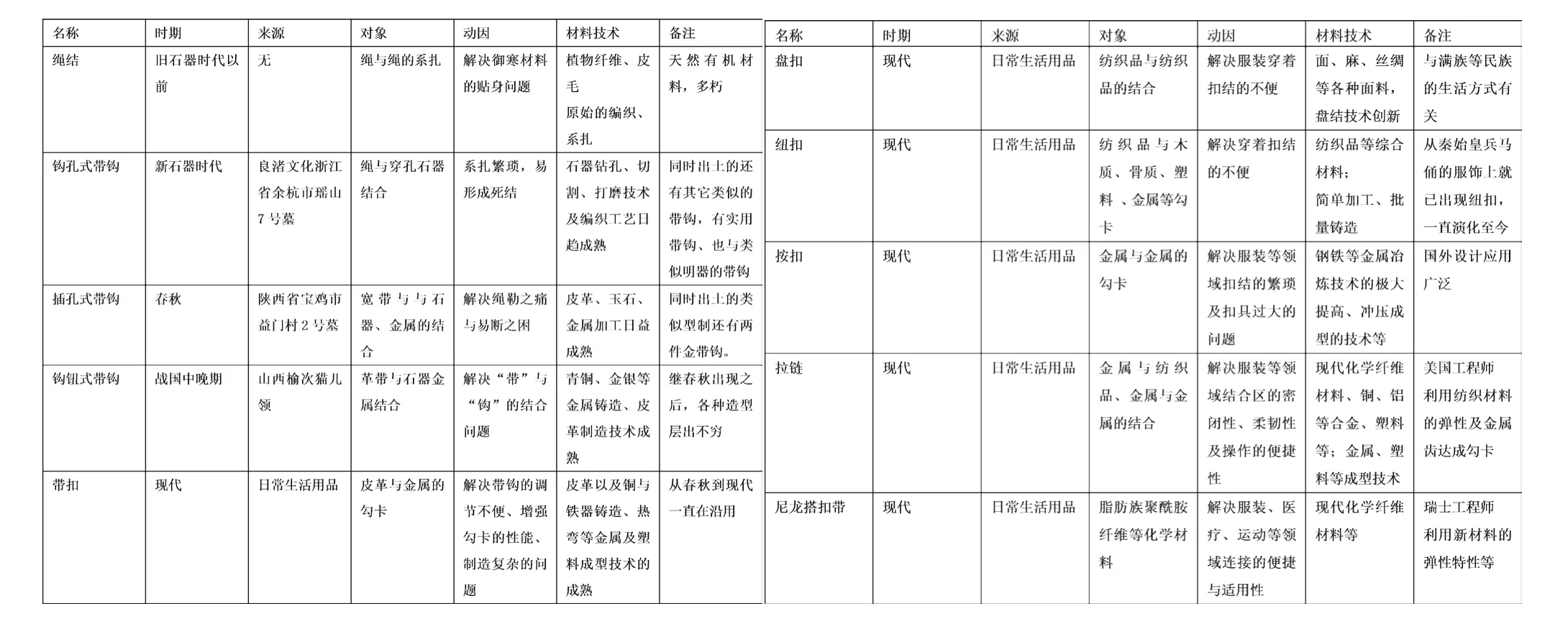

附表 部分采用勾挂原理发明的扣结器物或方式分析比较

图10 现代箱包常用的各类搭扣 [实拍:摄于南京]

事实上,国外的这类设计,不管是弹性的 “带”、“钩”还是“孔”,其本质都是在寻找便捷的勾卡方法,设计思维更加开放,突破既往设计模式,突破既往材料得束缚,启用并掌握新材料,在科学实验的基础上取得了巨大成功,他们并没有仅仅停留在创意的层面之上,而是直奔解决如何产生与消解“勾卡”阻力的核心问题而来,另辟蹊径达成设计现实。

如今利用钩卡原理的器物种类繁多,应用也非常的广泛。从箱包的塑料搭扣(图10)到各式保险带的搭扣,从墙挂钩到秤钩再到起重机的吊钩等等都应用了勾卡原理,其需求目的不同导致了设计解决的方式和途径不同。

小结:

综上所述,从带钩在良渚文化时期已出现雏形,到春秋战国时期得改进、成熟并广泛应用,到从日常生活领域逐渐消失,到与玉文化结合再度出现与消失,再到与现代不同的结构造型,不变的是勾卡阻力形成与否的目的,变的是在不同的情景之下需要不同的造物设计。通过比较分析,使我们感受到造物设计当随社会需求去改变的重要性,同样的功能需求在不同的社会阶段出现了不同的解决方法,其背后有生活方式的变化、生产力水平、生活方式、材料工艺水平、审美文化等等多方面因素的影响。这或许正是设计创新值得关注的方面之一,在特定的使用背景下其形态、结构、样式、材料等等选择都是可以千变万化的,每一个方面都可以成为造物设计的创新点。

(责任编辑 童永生)

Change and Invariance -- View on Creation Design from Ancient Belt Hook to Modern Velcro

带钩是我国古代用来束腰或佩挂物品的挂钩,曾经是古人尤其是男性贵族、文人与士兵的日常用品,其功能与今天的皮带扣、钥匙扣之类系束、扣挂器物一样,常作服饰配件。其形制结构的变化多样,造型各异,当今,其形制虽已消失,但其系、束、勾、挂的所需要产生“勾卡”阻力的本质需求却没有变化,在新的社会条件之下,产生了与之相适应的新的造物设计,满足了新条件下的设计需求。本文试从良渚文化的玉带钩到现代的尼龙搭扣带的设计原理来看古今多种“钩”的造物设计,运用设计比较的分析方法,从不同的社会生活背景当中所出现的不同形制的带钩,选取了古代的“钩孔式”带钩、“插孔式”带钩、“钩钮式”带钩等;从现代日常生活中解决类似的系束钩挂需求的不同器物,如按扣、尼龙搭扣带等,逐个分析,从不同的侧重点分析其出现或产生变化的原因,从而展现造物设计是一个多维层面的设计需求的综合诉求,以期为时下的创新设计提供一种设计思考。

Belt hook is a pothook which is used to girdle and wear ornament, and it is clothing necessity of male nobility, scholar and soldiers, its function is the same as buckle, key ring, hanging objects, which is used as clothing accessories. Its shape structure is various and in different shapes. Nowadays, its shape has vanished, but its essential demand of pothook hasn’t changed. Under the new social conditions, it has created a new creative design, and meet the design requirements under the new conditions. This paper tries to talk about a variety design principles of "hook" from Jade belt hook of Liangzhu culture to modern velcro. Using the method of design comparison,,the author selects ancient "hook hole type" hook, "Jack"hook, " hook type” hook from the different social background of the different shapes of the hook. To solve the similar problems in the modern daily life, such as snap fastener, velcro, this paper analyses the reasons for its emergence or change from different points of view, and emerges creation design an integrated demand of multidimensional design requirements, hoping to provide a design thinking for the innovative design.

造物设计;需求;带钩;勾卡;创新

Creation design; Demand; Belt hook; Pothook; Innovative

樊进,现任教于南京艺术学院设计学院,博士研究生,研究方向:传统艺术设计史论、专业研究方向、首饰金工艺术。