中日韩三国“性向词汇”总量分析与比较

2017-06-01施晖

施 晖

(苏州大学 外国语学院, 江苏 苏州 215006)

【语言学】

中日韩三国“性向词汇”总量分析与比较

施 晖

(苏州大学 外国语学院, 江苏 苏州 215006)

本文在统计“性向词汇”的词汇量方面,运用了重复计数和不重复计数这两种方法。重复计数可以求得总词汇量,而不重复计数则可看出不同词的使用量与使用频率。通过这两种方法可以把握中日韩三国所使用的“性向词汇”的总量以及各个“性向词汇”的使用量,从中揭示各个语义小项中词汇量的分布差异,而这种差异往往取决于人们对各个语义小项关注程度的不同,即词汇量的多寡能够反映各民族间对人评价意识、社会规范、价值取向的不同,同时也是中日韩三国语言产生差异的主要原因。

“性向词汇”;重复词汇量;不重复词汇量;价值取向

一、引言

在人类社会所使用的错综复杂的语言体系中,“性向词汇”作为一种对人评价词汇,具有社会性和普遍性的同时,也存在着鲜明的特殊性。“性向词汇”是指对他人的性格态度、日常行为及人品等加以评价时使用的词汇群体,如“善良、神经质、孜孜不倦、嫉妒心强的人、视金钱如粪土”等。

有关“性向词汇”的研究,日本著名的语言学、方言学家藤原与一,在其著作《方言学》[1]一书中,最早注意到语言中存在的“性向词汇”,并对其语义的生成、演变、使用规律等进行了翔实的阐述,提出了研究“性向词汇”的重要性。在为数不多的研究成果中,大放异彩的是著名的日本方言研究学者、广岛大学名誉教授室山敏昭。他一直致力于“生活词汇”的结构体系研究与构建,对方言中的“性向词汇”进行了长达30多年的调查与研究,形成了一套完整的框架体系,第一次对“日本人、日本文化”进行了实证性的诠释与解读。室山敏昭对日本文化代表学说之一的“纵向社会结构”[2]理论大胆质疑,提出支撑日本社会深层结构的是“横向社会结构”理论[3]。其崭新的学术观点为此后的日本文化研究开辟了新径,获得了第21届日本语言学最高奖。

尽管“性向词汇”在日本的方言领域中已经取得了丰硕的研究成果,但遗憾的是,至今并未开展不同语言间的比较对照研究。同样,国内学术界对“性向词汇”研究可谓是鲜为人知,关注极少。本文以中日韩三国普通话中的“性向词汇”为切入点,主要对中日韩三国的总词汇量、社会群体总词汇量、大学生总词汇量进行分析与比较,考察三者的异同与特性,希望能为“性向词汇”的全面、深化研究提供可信的基础资料。

二、调查概况

调查对象涉及中日韩三国合计690名对象(中国人总计230名,社会群体130名、大学生100名。日本人、韩国人同样)。时间从2003年7月到2014年12月,主要采取问卷调查和个别询问等形式。调查内容和方法主要参考室山敏昭对日本各地方言调查时所使用的调查表。大类分为三项:一是有关动作行为的评价词汇;二是有关语言行为活动的评价词汇;三是有关精神状态的评价词汇。三大项又由106个语义小项构成[3-4]。本调查在此基础上又增加了能够显示中日韩三国文化特性的5个语义小项,合计111个小项。详细内容可参考施晖的国家社会科学基金课题结项报告[5]。

三、中日韩三国“性向词汇”总量分析与比较

“性向词汇”是用于评价人的行为、举止及性格的语言形式。基于这种表达特点,“性向词汇”不仅仅是一个独立的词,也可能是一个短句、成语、惯用句或者句子形式等。下面主要以“独立的词和词组、短句”进行定量统计与分析。在统计词汇量方面,运用了重复计数和不重复计数的方法*“重复计数”是指同一个词,使用一次计数一次。“不重复计数”是指同一个词,无论使用多少次,只按一次计数。。重复计数可以求得总词汇量(以下简称“重”),而不重复计数则可看出不同词的使用量与使用频率(以下简称“不重”)。由于存在男女共同使用的词汇,故在计算不重复词汇量的总量方面,需要减去男女共用语。比如下表1中,日本人的男女合计不重复词汇量,应该是(4897+4426)-1261=8062。通过这两种方法可以把握中日韩三国所使用的“性向词汇”总量和各个“性向词汇”的使用量与频率以及词汇类别之间的关系,从中揭示各个语义小项中词汇量的分布差异,而这种差异往往取决于人们对各个语义小项关注程度的不同。人们对事物的关心程度越高,构成词汇的数量就越多,词汇的种类越丰富,构词形式也就愈复杂。词汇量的多寡能够反映各民族间对人评价意识、社会规范、价值取向的不同,同时也是中日韩三国语言产生差异的主要原因。

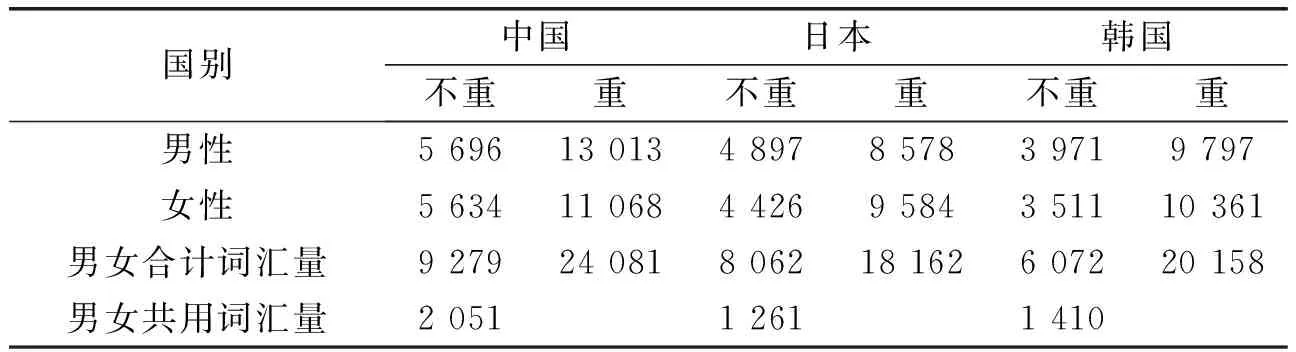

表1 中日韩三国总词汇量(社会群体104名*本调查以三国社会群体各130名(男女各65名)、大学生各100名(男女各50名)为对象进行了调查。为了增强社会群体与大学生比较的可行性,我们在统计中日韩三国的总词汇量时,将社会群体的人数降至104名。即30岁年龄段、40岁年龄段、50岁年龄段、60岁以上年龄段的男女,分别为13名,合计104名。、大学生100名)

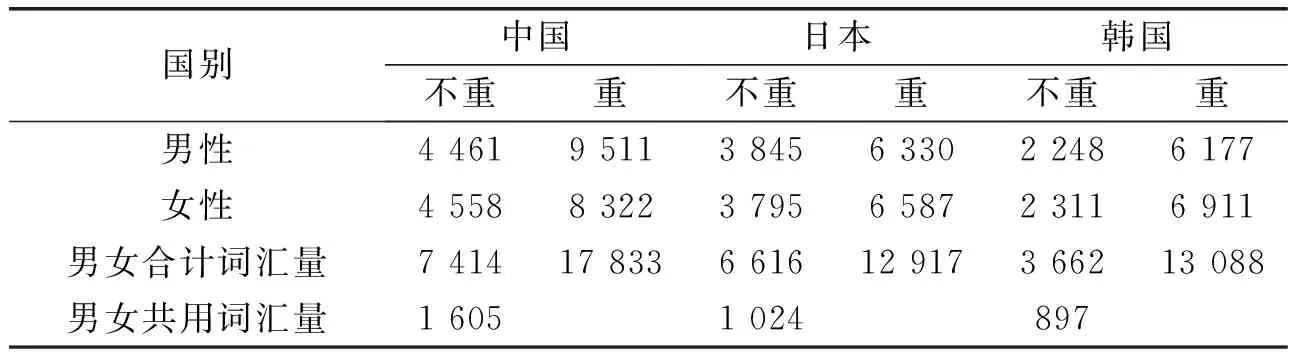

表2 社会群体总词汇量(20~60岁以上合计130人,各年龄段男女各13人)

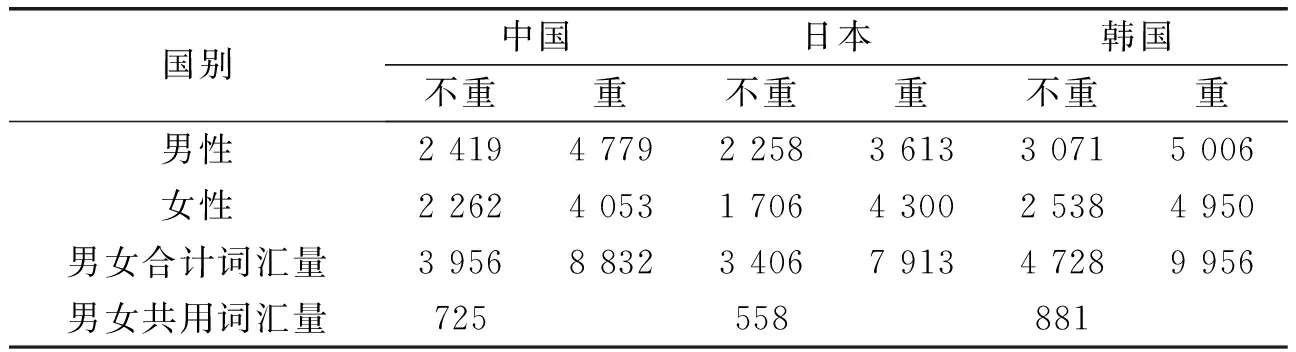

表3 大学生总词汇量(100名,男女各50名)

表1的结果表明,中日韩三国均使用大量的“性向词汇”,并积极参与到对人评价这一语言行为中来,这从另一个侧面验证了“性向词汇”普遍存在于不同的语言文化中,维系着人们的价值取向、评价标准以及对人关系,发挥着对人评价的社会功效。

汉语无论在“重”还是“不重”的词汇量方面,均超过了日语和韩语,折射出中国人的对人评价行为,最具强大的能产性和丰富多彩的使用特点。日语的8 062个“不重”高出韩语的6 072个。但韩语的20 158个“重”却超过了日语的18 162个“重”,凸显出日语的“性向词汇”较之于韩语,具有“丰富性”和“变化性”,而韩语侧重于“不变性”等特点。换句话说,韩语中的“性向词汇”不仅重复使用率偏高,而且“同形异义词”偏多。具体而言,汉语的“重”是“不重”的2.5倍。同样,日语的“重”是“不重”的2.3倍,韩语的“重”是“不重”的3.3倍。即韩语中平均一个“性向词汇”出现频率为3.3次,说明韩语中的“性向词汇”具有“固定化和多义化”等特点。这一点也可从表2社会群体的总词汇量中得以验证,韩语的“重”是“不重”的3.6倍,位于首位,其次是汉语2.4倍,日语2.0倍。

有关表1中的性别差异,汉语中不管是“重”还是“不重”男性都比女性高,这也从另一个侧面投影出中国的男性社会竞争更为激烈,对人评价行为更为迫切。日语和韩语中,男性的“不重”均高于女性,而“重”则呈现出相反的使用倾向。即日韩两国男性的“性向词汇”,较之于女性更加多彩多姿,即男性具有“多样性”,而女性则表现出“共同性”特点。

同样,在表1中的男女共用词汇量方面,汉语远远超出了日语和韩语,汉语的男女共用语多达2 051个,而日语仅有1 261个,韩语1 410个。说明汉语男女独用的词汇量少,性别差异偏低的特点;而日语男女各自使用的独用词汇量较多,具有明显的性别差异。众所周知,日语是性别差异比较显著的语言之一。因此,日本人在“性向词汇”方面所呈现出的男女差异可谓是顺理成章的。而一般认为汉语尤其是现代汉语在性别差异方面并不明显。然而,通过本次的调查研究我们发现,尽管汉语有2 051个男女共用词汇,并且高于日语和韩语,但仍有3 000多个男女分别独用的“性向词汇”。尤其是大学生的“性向词汇”中(表3),男女共用词汇仅有725个,比社会群体的男女共用词汇(表2)1 605个少了一半多,表现出性别文化对汉语的影响。有关“性向词汇”所反映出的性别差异,值得我们进一步关注与思考。

下面,主要围绕表2和表3进行分析与比较。首先,作为男女总词汇量,无论是“重”还是“不重”,中国的社会群体不仅远远高于日本和韩国,而且也超出了本国的大学生。这说明中国的社会群体,驾驭着丰富的“性向词汇”,巧妙、灵活地进行多彩纷呈的对人评价行为。日韩两国在“重”方面,尽管没有汉语的数量多,但也呈现出社会群体高于大学生的使用倾向。这一结果表明,三国的社会群体较之于大学生,不仅数量多,而且富于变化。也就是说,社会群体在复杂多变的社会生活中,需要大量的、形式各异的“性向词汇”用以评价他人和自律自己,中日韩三国呈现出鲜明的共性。值得注意的是,在大学生男女总词汇量方面,韩国大学生的“重”与“不重”均高于中日两国的大学生,凸显出韩国大学生对人评价的积极性与“性向词汇”的多样性。

其次,有关表2中的男女性别差异方面,中韩两国的社会群体中,女性的“不重”均高于男性,分别是4 558个对4 461个、2 311个对2 248个;而日语则截然相反,“不重”的比率分布是男性超过女性,数量分别是3 845个和3 795个。在“重”方面,日韩的女性均高于男性,分别是6 587个对6 330个、6 911个对6 177个。而汉语却是男性的9 511个高于女性的8 322个。由此可见,中日韩三国在性别差异方面各有千秋,但同时也确实存在着性别差异。如果再仔细观察不难发现,表3中的大学生男女词汇量,明显不同于社会群体。在“不重”的词汇量方面,三国男性均超出了女性,反映了男性大学生在对人评价词汇方面的多样性。而“重”的词汇量表现为中韩两国依然是男性高于女性,日语则是女性的4 300个超过男性的3 613个。日语的社会群体和大学生的“不重”,男性均高于女性,反映了日本男性的“性向词汇”较之于女性更为丰富,对人评价更加细化等特点。

在男女共用词汇量方面,中韩两国的社会群体所占男女合计词汇量的比例高于大学生,比率分别是21%对18%、24%对18%,呈现出年龄上的使用差异。与此相比,日本基本相同,大学生、社会群体的男女合计词汇量分别是16%和15%,看不出明显的年龄差异。中韩两国男女共用词汇量的比率,无论是社会群体还是大学生都比日本高,而日语男女共用词汇量比例的低下,进一步佐证了性向词汇方面存在着显著的男女性别差异,反映了日语男女有别的文体特点以及明显的性别文化现象。中韩两国尤其是中国,尽管男女共用词汇量远远超出了日本,但男女非共用语所占的比率之高,也是不可否认的事实。因此,应该促使我们重新认识汉语的男女性别差异等问题。

室山敏昭在“评价工作劳动态度”的性向行为时,总结出对人评价的三项价值标准,即“指向价值”“过小价值”和“过剩价值”[6]273,日本的方言地域中崇尚“指向价值”。“指向价值”属于正面评价,是以大家都能达到的标准及尺度,即“人並みの労働”(一般、普通、适度的劳动)为其标准,只要达到一般程度即可。从价值取向而言,超过“指向价值”属于“过剩价值”,由正面评价转为负面评价,而未达到“指向价值”则是“过小价值”,同样属于负面评价。具体而言,“偷懒、懒惰”因为不努力,达不到标准,属于“过小价值”,而“过于勤劳、比别人都努力的人”则是“过剩价值”。支撑上述三种价值取向主要原因在于“性向词汇”中的“下降性傾斜の原理”即“负性原理”[3]137。“负性原理”与“横向思维模式”相辅相成,互为支撑。“横向思维模式”是指人们的行为态度、性格品行等不能过激,是以大家都可以做到的“一般、平常、普通”为其标准和价值取向,并不要求达到超凡或者非常优秀,而“负性原理”则是起到对“过小价值”和“过剩价值”进行调节与控制的作用。上述结果进一步反证了“性向词汇”中“负性原理”的普遍性。这种负面评价的价值取向,构成了“性向词汇”的重要特色,充分反映了中日韩三国社会中“负面”的价值取向。

四、结语

通过上述的量化分析,可以明确指出的是,中日韩三国语言中全都拥有为数众多的、丰富多彩的“性向词汇”,这一结果充分验证了先行研究中有关“性向词汇”普遍存在于各国语言文化的推测与预想,证明了多国语言间进行跨文化视角下的“性向词汇”比较研究的可行性及其必要性。“性向词汇”能够维系和支撑三国国民的道德规范、价值取向以及对人关系等,积极发挥着对人评价的社会功效。中日韩三国的“性向词汇”全都具有“下降性傾斜の原理”,呈现出三国文化中深层的“负性原理”。不仅如此,三国的“性向词汇”还存在着明显的年龄和性别差异,反映出不同年龄、不同性别对人评价意识以及价值取向的不同。

[1] 藤原与一.方言学[M].东京:三省堂,1962.

[2] 中根千枝.タテ社会の人间关系[M].东京:讲谈社,1967.

[3] 室山敏昭.「ヨコ」社会の构造と意味[M].东京:和泉书院,2001.

[4] 室山敏昭.文化言语学序说——世界观と环境[M].东京:和泉书院,2004.

[5] 施晖.中日韩三国性向词汇比较研究——兼论三国的文化异同[R].国家社会科学基金结项报告,2014.

[7] 室山敏昭.生活语汇の构造と地域文化[M].东京:和泉书院,2000:273.

责任编辑:刘海宁

H03

A

1007-8444(2017)03-0297-05

2017-01-23

2009年度国家社会科学基金项目“中日韩三国语言文化比较研究”(09BYY080)。

施晖,教授,博士生导师,主要从事日语研究、中日语言文化对比研究。