美、德、日、中四国高端装备制造业国际竞争力及影响因素比较分析

2017-06-01盛新宇刘向丽

盛新宇, 刘向丽

(辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036)

美、德、日、中四国高端装备制造业国际竞争力及影响因素比较分析

盛新宇1, 刘向丽2

(辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036)

美、德、日、中作为世界排名前四位的经济和贸易大国,在高端装备制造业的发展上各有所长。美国高端装备制造业国际竞争力不断下降,德国和日本总体较高且稳中有升,日本优势更强,中国呈现长期增长态势。从部门看,美国的轨道交通装备产业逐渐失去竞争优势;中国智能制造装备产业落后,航空装备及卫星应用装备产业国际竞争力提升显著,美、日、德三国的智能制造装备产业优势依旧。基于国家竞争优势理论的实证分析发现:高级要素、相关与支持产业对美国竞争力的作用不同;中国则相反,但总体实力依然有限;德国高级要素和制造业的平稳发展、日本国内需求条件的改善和全球化的发展促进了德、日国际竞争力的稳定发展。当前,对于我国的高端装备制造业而言,要认清与发达国家的差距,采取有针对性的措施,力争在较短时间内实现较快发展的目标。

高端装备制造业; 国际竞争力; 影响因素

一、引言

美国金融危机和欧债危机后,世界各国都加快了寻找经济发展新引擎的步伐。美欧等发达地区不约而同地提出了制造业重塑和升级的战略目标和举措。当然,这里的制造业与传统意义上的制造业已不可同日而语,主要指的是高端装备制造业。高端装备制造业是以高新技术为引领,处于价值链高端和产业链核心环节,决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业*参见《高端装备制造业“十二五”发展规划》。。而对我国来说,从经济大国发展为经济强国,“一带一路”战略的实施,必须有健全的产业体系和高端装备制造业的强力支撑。当下,客观地认识自身高端装备制造业的实力以及与发达国家的差距,找准高端装备制造业竞争力的影响因素,对于我国未来的经济发展和结构转型、中国制造2025、供给侧改革,均具有十分重要的意义。

国内外学者的产业国际竞争力研究成果非常丰硕,但高端装备制造业国际竞争力及其影响因素的研究并不系统。就竞争力评价体系而言,Balassa(1965)最早提出了显示性比较优势指数的概念[1]。Porter(1990)将竞争优势整合为四个基本因素和两个辅助要素[2]。张金昌(2001)对国际竞争力进行了较为系统的分析,认为国际竞争力评价指标对一个国家、产业或者企业均适用[3]。Hauk Jr等(2015)指出,以附加值和全球价值链分析来判断一国某产业的竞争力具有非常重要的意义[4]。

大量学者对竞争力的影响因素进行了探究,Agenor(1997)指出了需求的重要性,认为提升制造业竞争力的一个有效方式是对投资进行部门间的重新分配,需求较高的产业才能得到更快的发展[5]。Keun Lee 等( 2001)指出,技术追赶与市场占有率存在双向互动的关系[6]。Giuliani 等(2005)在分析中提出,竞争力发展走的是高端还是低端道路决定于企业升级能力的强弱[7]。Fafaliou,Polemis(2013)利用计量模型结合面板数据对欧元区制造业进行了分析,认为从长远来看市场力量的增加将会部分的抵消劳动力和资本变化给制造业带来的不利影响,进而将改变其竞争力[8]。

高端装备制造业概念提出以来,不少学者对其相关影响因素进行了探索,其中,研发与技术创新受到的关注最多。娄岩等(2012)指出,以北京为代表的高端装备制造业存在专利申请量与授权量增长等竞争优势,但创新不足等竞争劣势仍然明显[9]。何施等(2013)认为,2004—2009 年是我国高端装备制造重要材料技术科技成果的主要产出年份,这一时期我国装备制造业竞争力的提高也最为明显[10]。陈爱贞、刘志彪(2011)认为需要进行价值链创新才能提升我国装备制造业在全球价值链中的地位[11]。而乔世政(2016)指出,如果失去了国家自主创新的核心竞争力,中国高端设备制造产业集群化的知识溢出效应将极为有限,甚至还会出现高端设备技术的规模化流失现象[12]。另外,陈旭升、钟云(2013)指出,产品的市场环境对高端装备制造业市场绩效的影响系数最大[13]。梁启东、刘晋莉(2013)认为国内市场需求的增加为我国装备制造业发展提供了良好的机遇[14]。王晓宇、叶裕民(2008)强调必须建立健全、强大的装备制造业产业体系[15]。李晶、井崇任(2013)指出我国财政政策对于高端装备制造业的支持不足是一个较为突出的问题[16]。王福君、沈颂东(2015)通过对美、日、韩三国装备制造业发展特点的研究指出,政策因素是三国装备制造业发展的重要经验[17]。

国内外学者的研究表明,高端装备制造业国际竞争力的评价指标体系已经基本建立,且与其他产业的差别不大。但在其影响因素方面,仍需进行有行业特点的针对性研究。美国、德国、日本和中国作为世界排名前四位的经济和贸易大国,未来在高端装备制造业领域紧密合作的同时,必然也会进行激烈的竞争。所以,未来十年左右是我国高端装备制造业发展的关键时期,只有找到差距的具体根源,才能采取更有针对性的措施,从而在较短时间内达到较快发展的目标。

二、美、德、日、中高端装备制造业国际竞争力的变化及比较

本文参照高端装备制造业分类*参照《战略性新兴产业分类(2012)》(试行)。,使用联合国商品贸易数据库(Comtrade)的资料(SITC Rev.3),选取第7大类产品中的14项产品*14项产品代码为713、723、731、733、735、737、744、746、752、772、778、791、792、793。。作为高端装备制造业的主要样本,考虑到后续影响因素分析数据的可得性,样本区间为2001—2013年。虽然以附加值来计算国际竞争力更为合理,但考虑到数据的可得性和时效性,仍以国际市场占有率(IMS)、贸易竞争力指数(NTB)、显示性比较优势指数(RCA)和显示性竞争优势指数(CA)为主。

(一)四国高端装备制造业国际竞争力的综合变化

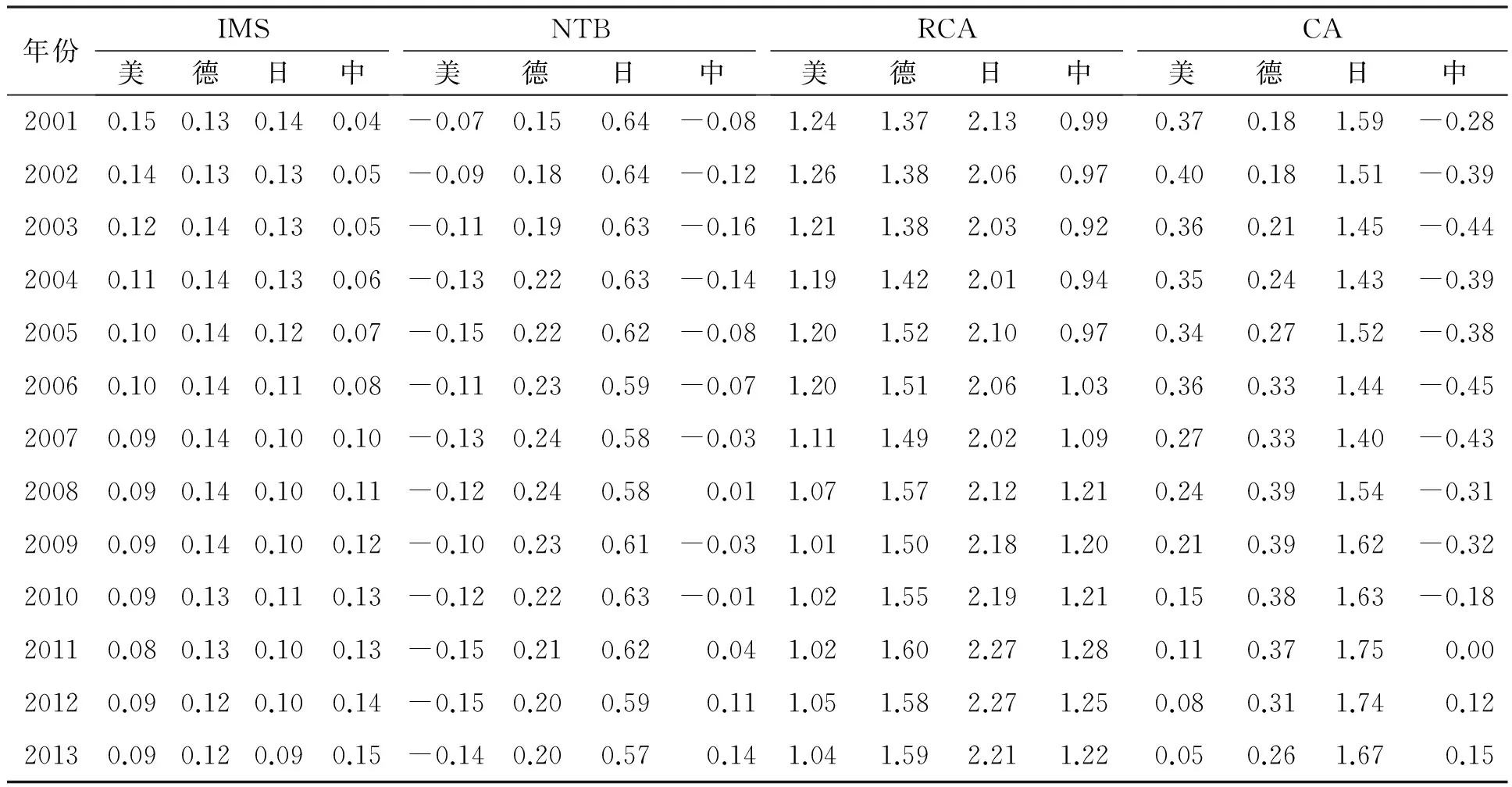

从整体上对四国高端装备制造业国际竞争力进行比较分析,在收集和整理了美、德、日、中四国相关数据后,测算高端装备制造业整体层面的竞争力情况,见表1。

表1 按指标划分的四国高端装备制造业国际竞争力指数表

资料来源:根据联合国商品贸易数据库(Comtrade)的数据(SITC Rev.3)整理并计算。

1.美国高端装备制造业国际竞争力显著下降

2001—2013年间美国高端装备制造业国际市场占有率不断下降,从2001年的19%显著下降到2013年的8%。2008年更是一个明显的分界点,之前为均匀下降,2009年迅速下降后基本保持稳定。从贸易竞争力、显示性比较优势和显示性竞争优势指数看,2001到2008年的数值较高且变化不大,2009年明显下降,之后或者基本稳定或仍处于下降趋势。

2.德国和日本高端装备制造业国际竞争力总体较高且稳中有升

德国和日本高端装备制造业国际市场占有率一直处于较高的水平且比较稳定,德国更为突出。从贸易竞争力指数看,德国上升较为明显,日本则略有震荡,变化不大。两国的显示性比较优势指数均较高且稳定上升,2008年的数据也保持稳定。在显示性竞争优势指数上,两国呈现出差异性,德国的起点较低但提高较为明显,日本的总体水平较高且呈震荡上升态势。

3.中国高端装备制造业国际竞争力保持长期增长态势

从四个指标看,中国高端装备制造业的国际竞争力持续提高,尤其是国际市场占有率更是迅猛增长,2010年后基本保持在20%以上,但从其他三个指标的横向比较来看,中国高端装备制造业国际竞争力水平仍明显低于日本。

总的来说,2008年前美、德、日三个国家的高端装备制造业国际竞争力均较强。中国则明显较弱。2008年后中国的进步加快,世界市场份额、贸易竞争力指数、比较优势指数提升速度加快。

(二)四国高端装备制造业国际竞争力的分部门比较

为了进一步了解四国高端装备制造业国际竞争力变动的具体情况,将样本数据分为轨道交通装备产业、智能制造装备产业、航空装备及卫星应用装备产业以及海洋工程装备产业四个部门进行测算。

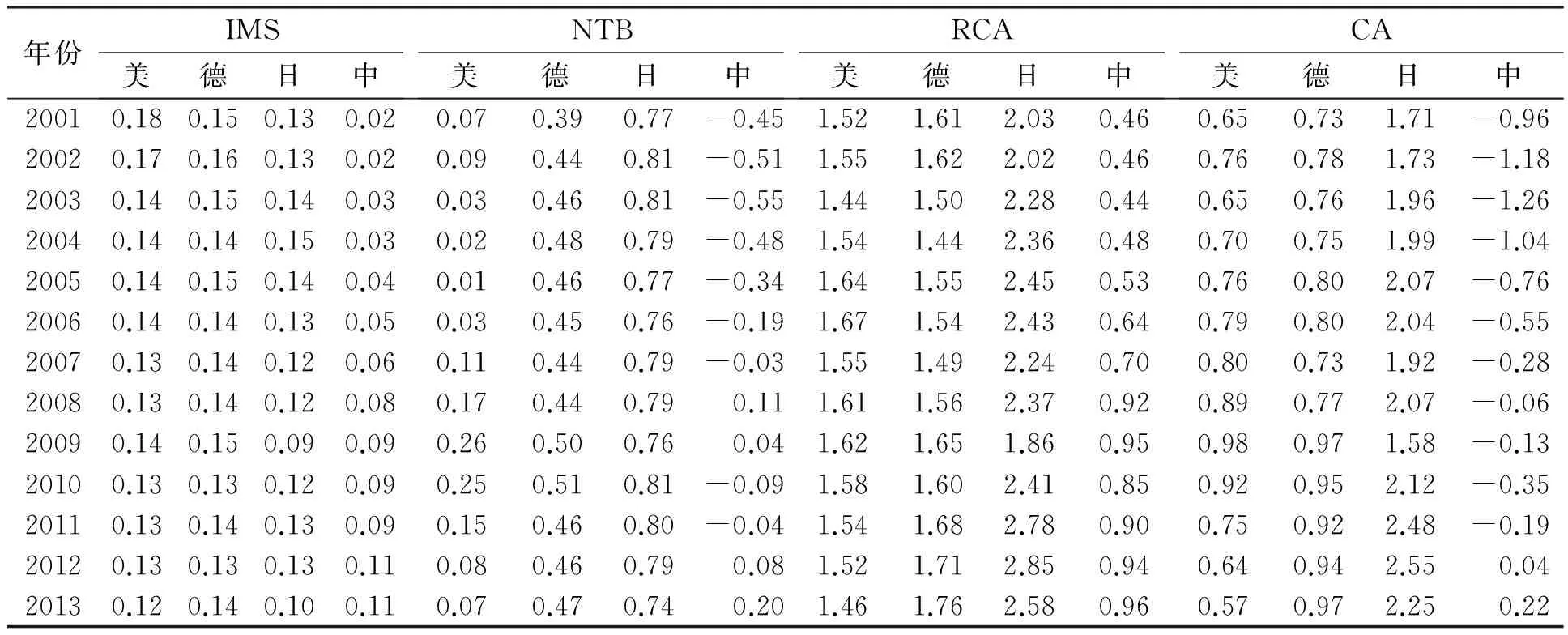

1.美国的轨道交通装备产业逐渐失去竞争优势而日德仍很强

如表2,美国轨道交通装备产业的国际竞争情况与其总体情况类似,现阶段的IMS、NTB均较高但正在逐步下降,CA不断下降且更为明显。德国和日本保持着较高或者极高的竞争力且较平稳,但德国的贸易竞争力不高。中国轨道交通装备制造业的竞争力稳定提高但仍然处于低水平阶段。

表2 四国轨道交通装备产业国际竞争力指数表

资料来源:根据联合国商品贸易数据库(Comtrade)的数据(SITC Rev.3)整理并计算。

2.美、日、德智能装备制造业优势依旧而中国差距较大

表3显示,美国、德国、日本在智能制造装备产业国际市场上保持着较高且稳定的份额,中国的市场份额逐渐增大但总体水平仍然较低。贸易竞争力指数日本最强,德国次之,美国最低且不断下滑。从RCA和CA指数来看,美、德、日三国都处于国际竞争力很强的态势中。相比较而言,中国仅在国际市场份额上取得了一定的成绩,但贸易竞争力指数、RCA和CA指数均很低,不具有竞争优势。

表3 智能制造装备产业国际竞争力指数表

资料来源:根据联合国商品贸易数据库(Comtrade)的数据(SITC Rev.3)整理并计算。

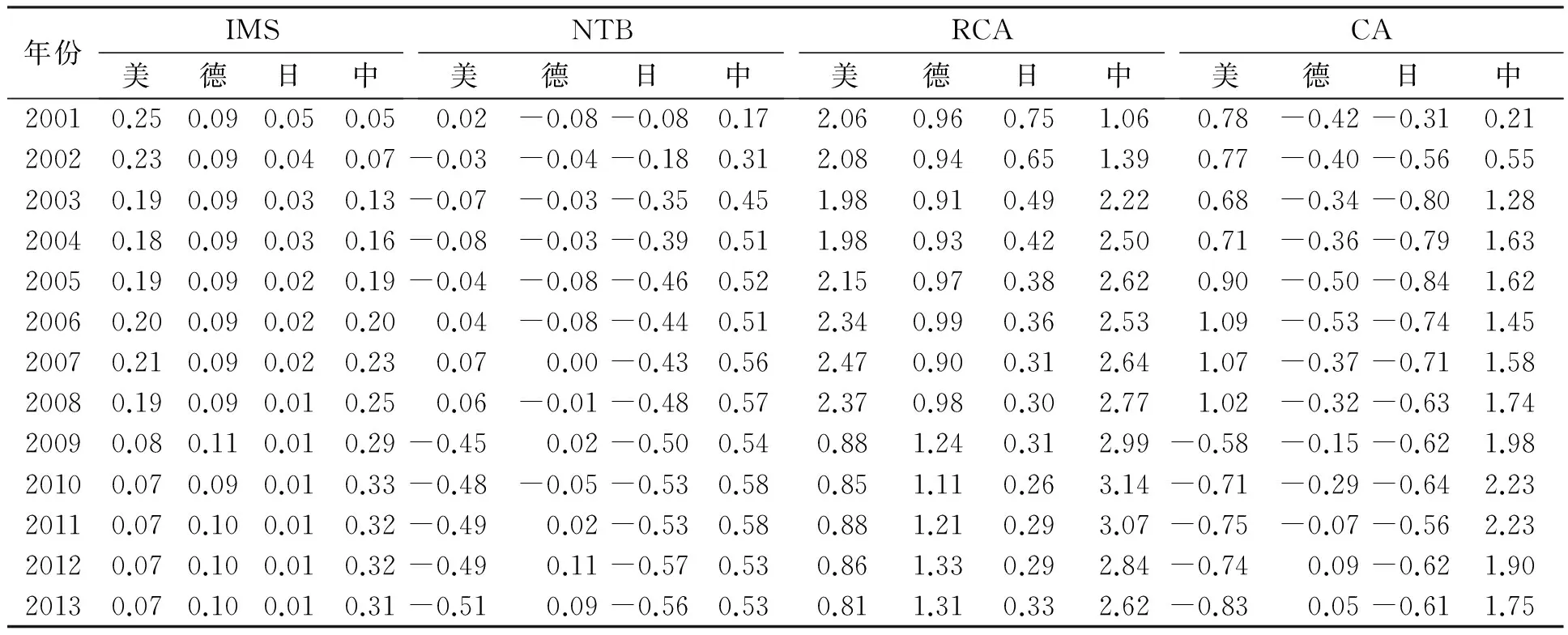

3.中国航空装备及卫星应用装备产业国际竞争力显著提升而美、德、日各有不同

表4的计算结果显示,中国航空装备及卫星应用装备产业国际竞争力十分突出。美国国际市场份额明显下降,德国一直稳定在10%左右,日本一直较低。贸易竞争力指数、RCA和CA指数的结果也类似。中国在这一产业的国际竞争力已跻身于世界前列。

表4 航空装备及卫星应用装备产业国际竞争力指数表

资料来源:根据联合国商品贸易数据库(Comtrade)的数据(SITC Rev.3)整理并计算。

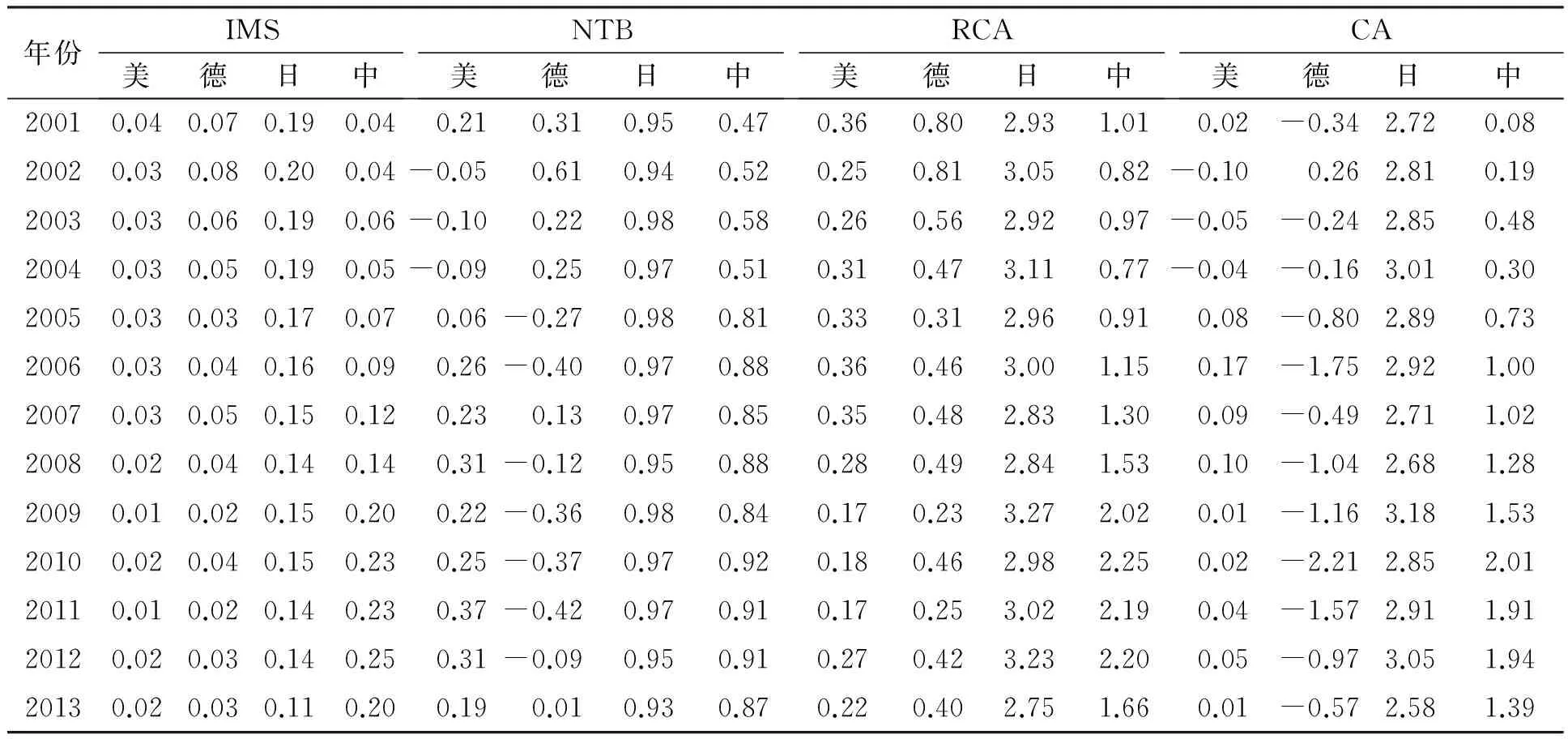

4.美、德两国海洋工程装备产业国际竞争力不足而中、日两国竞争激烈

从国际市场占有率来看,美、德两国呈现逐年下降趋势,中国强势增长,日本较平稳。2013年,美国、德国仅分别占据了2%和3%的国际市场份额,中国、日本分别为20%和11%。

从贸易竞争力指标看,美国、德国总体上一直处于低竞争力或者竞争力较差的区间内,处于波动之中。日本的NTB、RCA和CA都长期居于极强竞争力范围。中国的贸易竞争力指数在2008年突破0.8,显示性比较优势指数在2007年突破1.25,显示性竞争优势指数长期大于0,虽然仍弱于日本,但总体上已经具备较强的国际竞争力。

综合以上分析可以看出,四国高端装备制造业分部门产业国际竞争力呈现出明显的发展不平衡特点。美国的轨道和海洋工程装备产业逐渐失去竞争优势,智能制造装备产业仍然保持着较高的国际竞争力。德国、日本各部门发展平稳,个别产品虽有所下降但不明显,日本的表现更为突出。中国智能制造装备产业明显落后于另外三个国家,轨道交通装备产业较德国、日本也不具备较高的竞争力,海洋工程装备产业逐步缩小了与日本的差距,发展潜力巨大,航空装备及卫星应用装备产业的国际竞争力已得到显著提升。

表5 海洋工程装备产业国际竞争力指数表

资料来源:根据联合国商品贸易数据库(Comtrade)的数据(SITC Rev.3)整理并计算。

三、美、德、日、中高端装备制造业国际竞争力影响因素分析

基于已有成果,选取相关指标进行主成分测算,进而构建计量模型从总体上对美、德、日、中高端装备制造业国际竞争力影响因素进行分析。

(一)指标与模型

1.指标选择与数据来源

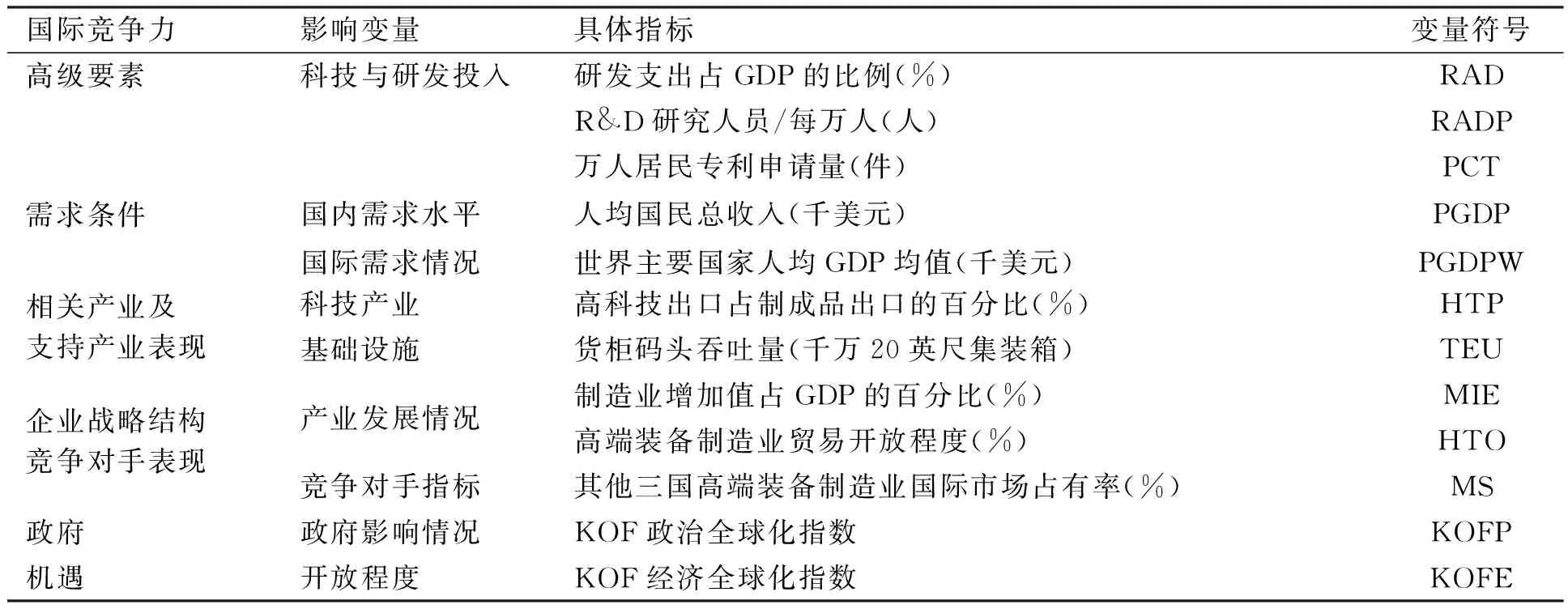

根据钻石模型,高端装备制造业的国际竞争力由诸多因素决定。生产要素方面,主要是高级生产要素的变动;需求条件方面,受到国内和国际需求*参照世界银行对全球经济体的划分,选取购买力较强的高收入非经合组织国家、高收入经合组织国家、中高等收入国家分类下45个国家为样本来测算世界人均GDP的平均水平来对国际需求状况进行评价。的影响;相关产业及支持产业方面,受到科技产业发展的影响,并对基础设施的供给有较高要求;企业战略结构和竞争方面,则会受到支持产业的发展以及其他三国高端装备制造业发展情况的制约;政府和机遇也会有一定的影响。以上述模型为基础,本文拟选取研发支出占GDP的比重等12个指标来对高端装备制造业国际竞争力的变动情况进行判断,具体如表6显示。其中高级生产要素、需求条件和相关产业及支持产业表现以和制造业增加值占GDP的百分比来自世界银行数据库;高端装备制造业贸易开放程度*高端装备制造业贸易开放度=(高端装备制造业贸易出口额+高端装备制造业贸易进口额)*100%/GDP。、其他三国高端装备制造业国际市场占有率根据联合国商品贸易数据库数据测算得出;KOF全球化指数则是根据苏黎世联邦理工学院最新统计结果*数据来源:http://globalization.kof.ethz.ch/。得出。样本区间为2001—2013年。

表6 高端装备制造业国际竞争力综合评价

2.模型与基本思路

基于前文综合分析的结果,首先对四国高端装备制造业国际竞争力进行综合评价作为被解释变量,并以选取的12个指标为解释变量构建线性回归模型。

GC=b0+BX+μ

(1)

其中GC表示高端装备制造业国际竞争力的综合评价,BX表示由12个指标和其影响参数构成的变量矩阵。由于GC涉及四项指标的评价,X涉及12个影响因素,指标过于庞杂不能直接进行回归分析。为实现降维,本文借助主成分分析,提取出具有足够解释力的主成分进行回归,再根据主成分函数表达式将各个原始变量返回代入模型进行实证分析。b0表示常数项,μ表示误差项。

然后,选择对信息解释能力(累计方差贡献率)较高的主成分来对四国高端装备制造业国际竞争力指数进行综合评价,以PC(principalcomponent)表示每一个主成分。

PCik=αk1IMSk+αk2NTBk+αk3RCAk+αk4CAk

(2)

其中i表示第i个主成分,k表示不同的国家,α表示为原始变量与主成分之间的相关系数,根据主成分方差贡献率以及主成分所反映的相关信息,再以方差贡献率为依据确立各个主成分的具体权重ωi,以PCi作为主要参考建立综合评分模型。

(3)

同理,对影响指标提取主成分,根据累计方差贡献率来确定PC的个数。主成分PC与各个影响变量呈现线性关系。

PCik=βk1RADk+βk2RADPk+βk3PCTk+βk4PGDPk+βk5PGDPWk+βk6HTPk+βk7TEUk+βk8MIEk+βk9HTOk+βk10MSk+βk11KOFPk+βk12KOFEk

(4)

其中i表示第i个主成分,k表示不同的国家,β表示为原始变量与主成分之间的相关系数,同样以方差贡献率为参考依据确立各个主成分的具体权重。对模型(1)继续进行拓展。

(5)

通过主成分函数与实证分析,可以计算出各个变量与国际竞争力综合评价的间接关系,最终得到实证分析模型。

GC=b″0+B′B″X+e′

(6)

(二)实证结果

1.四国高端装备制造业国际竞争力影响因素的综合分析

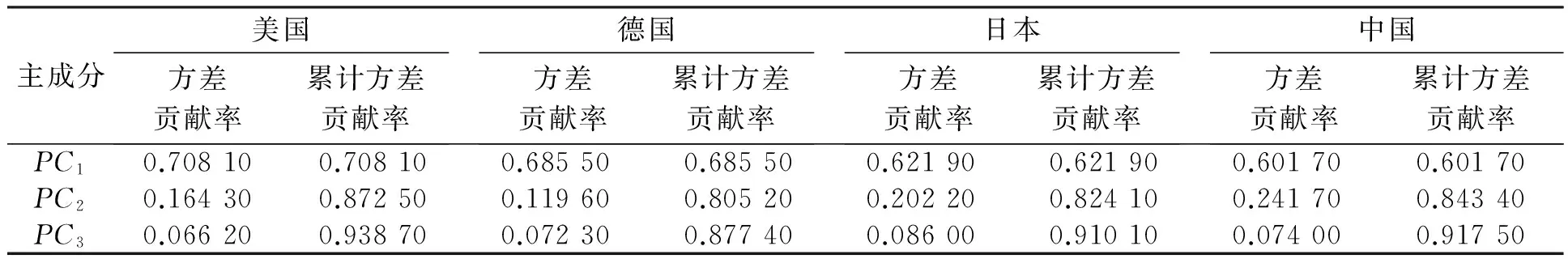

以12个影响因素指标为基础做主成分分析,各个主成分的方差贡献率如表7汇总所示。根据累计方差贡献率的统计结果,美国、日本、中国只需要取PC1和PC2两个主成分进行解释,德国只需要取PC1、PC2和PC3三个主成分来解释,根据公式(4)对影响变量主成分进行测算。

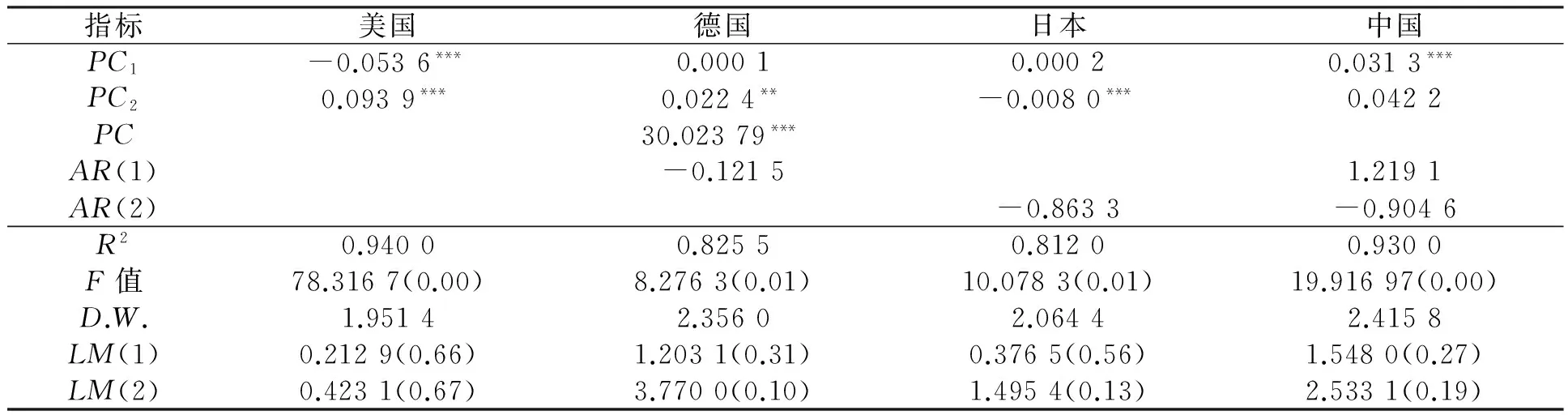

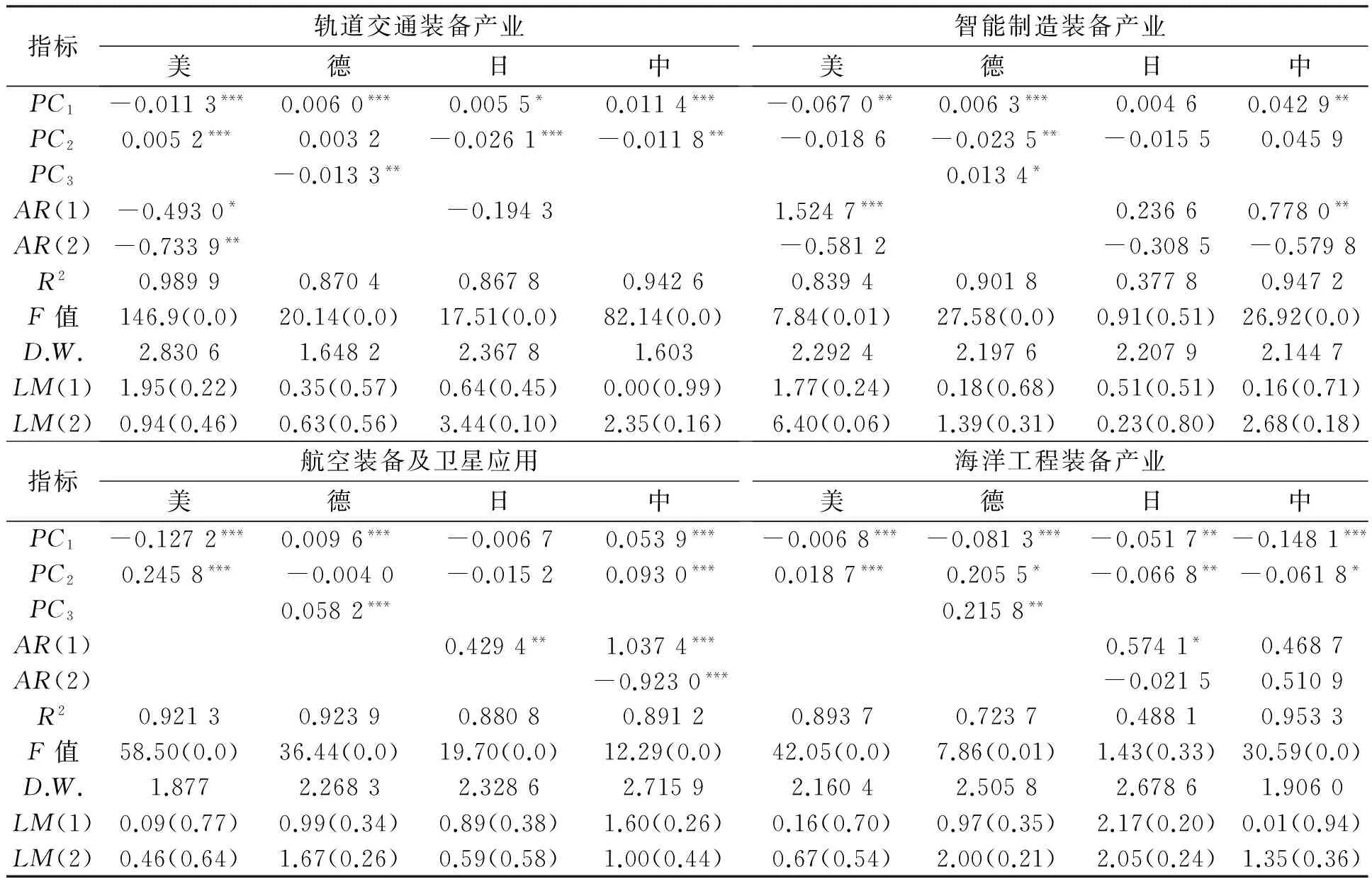

结合公式(5),对高端装备制造业国际竞争力影响因素进行回归估计,估计结果汇总如表8。

表7 高端装备制造业国际竞争力影响指标主成分方差贡献率

表8 高端装备制造业国际竞争力影响指标实证分析

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。括号内数据表示对应的p值。

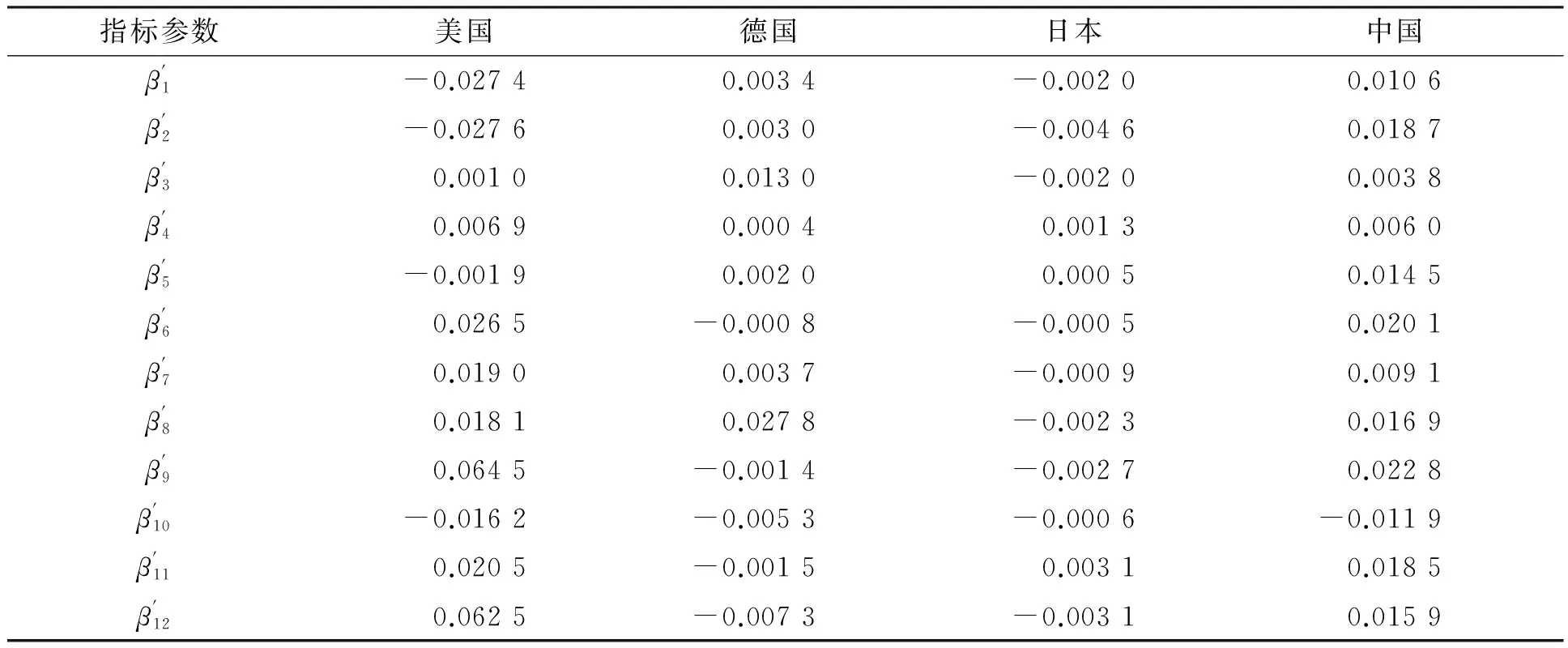

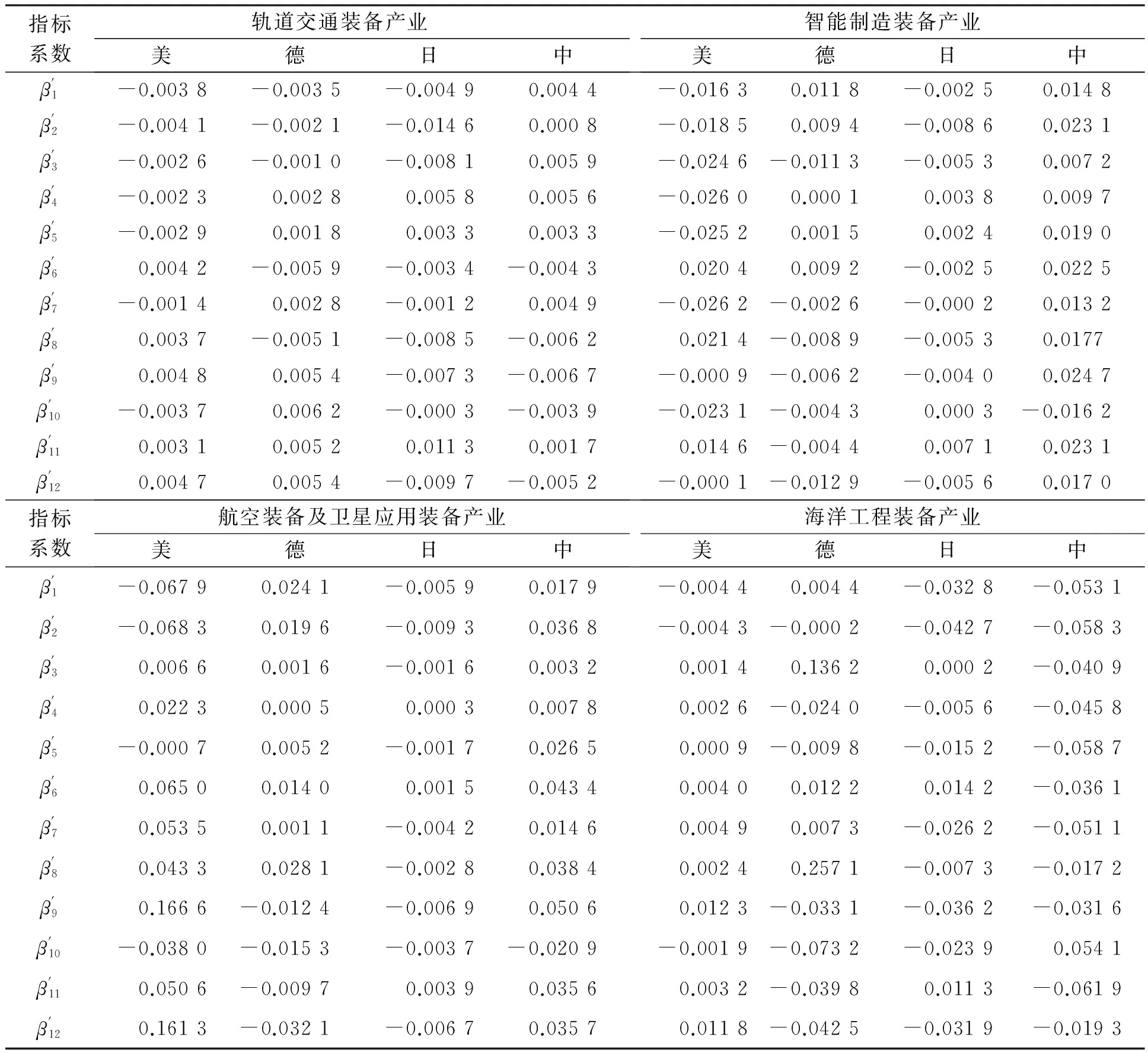

从模型回归结果来看,美国高端装备制造业国际竞争力进行实证分析的结果最为理想。而从D.W.和LM值来看,四个模型序列相关性得到验证,显示模型回归结果有效。由于用主成分建立回归方程不是为了判断主成分对国际竞争力的影响,而是为了对各个指标进行最终的分析。结合回归结果以及主成分函数表达式,对公式(6)进行测算,最终各个指标的系数统计如表9。

表9 高端装备制造业国际竞争力影响指标参数

2.四国分部门高端装备制造业国际竞争力影响因素分析

同理,根据主成分分析结果,首先结合各个主成分的累计方差贡献率及其权重,对各国不同产业部门国际竞争力评价结果提取主成分,结果汇总至表10。由累计方差贡献率知,除了美国、德国、日本的智能制造产业以及日本的海洋工程装备产业需要提取三个主成分以外,其他产业国际竞争力的测算只需要提取前两个主成分。根据公式(2)(3)和(5)对四国高端装备制造业分部门国际竞争力影响因素进行总体评价。分析过程中,借助LM统计量进行检验,并针对回归分析出现的序列相关问题,运用广义差分法进行修正,以保障回归方程估计结果的有效性,结果汇总见表10。

表10 高端装备制造业分部门国际竞争力影响指标实证分析

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号内数据表示对应的p值。

从结果来看,日本智能制造装备产业以及海洋工程装备产业的回归分析结果较差,其他结果在合理范围内。继续按照公式(6)进行测算,最终各个指标的系数统计如表11。

表11 高端装备制造业分部门国际竞争力影响指标参数

(三)美、德、日中高端装备制造业国际竞争力影响因素

综合来看,高级生产要素投入在德国和中国高端装备制造业发展中起着正向影响。研发投入与研究人员投入在德国高端装备制造业中的影响系数约为0.003,而在中国则达到了0.01左右,表明在其他条件不变的情况下,德国研发投入每增加一个单位,高端装备制造业国际竞争力可以提高0.003个单位,而中国在这种情况下将提升0.01个单位,而专利的影响系数则相反,中国的专利保护虽然较发达国家起步晚,但近年来对于专利的保护使得专利在短期内迅速发挥显著的正向影响;就具体部门而言,高级要素在德国的智能制造、航空、海洋工程装备制造业领域产生正向影响,在中国的智能制造装备领域有正向影响,并且影响系数高于总体,说明高级生产要素在各个部门之间的作用程度呈现差异化,继而造成产业国际竞争力的差异。需求条件则对四个国家的产业都产生显著促进作用,但不同的是国际需求并没有对美国高端装备制造业国际竞争力产生影响,其系数为负;就具体部门来看,美国的情况也比较特殊,需求条件对德、日、中三国各个部门都有一定的正向作用,而对美国则只在航空、海洋工程装备部门产生正向影响,而这两个部门正是美国国际市场占有率较低的部门,说明美国高端装备制造业国际竞争力的下降主要是因为其他因素的影响。

相关产业发展、企业战略对美国、德国、中国高端装备制造业国际竞争力产生促进作用。相关产业发展因素在三国航空装备及卫星应用装备以及美国、德国的海洋工程产业中,影响系数大多在0.01左右,尤其是科技产业的发展,其影响系数大多高于0.01;而企业战略的影响系数则更大,制造业增加值占比因素基本都呈正向影响,且总体影响系数都显著高于0.01。分部门情况下则更为明显,大多数影响系数高于0.02,贸易开放度的影响也有着相同的特点。说明产业的发展以及国内企业的活动对于一国高端装备制造业国际竞争力的提升有着关键的作用。辅助影响因素则对美国、日本和中国产业的发展起着促进作用,无论是产业总体还是分部门产业竞争力情况,其显著为正的系数表明政府和机遇是一国高端装备制造业国际竞争力提升的不可或缺因素。

就各个国家来看,美国制造业萎缩限制了高级要素作用,阻碍国际竞争力的提升。作为领先的发达国家,美国拥有世界先进的科学技术[18]。传统观念认为,科技要素是美国产业国际竞争力的首要来源,但是从实证结果来看,高级生产要素并没有对高端装备制造业国际竞争力的提升产生正向影响,同时国际需求也没有发挥正向作用,表明美国长期远离传统制造业[19],相关产业支持的缺失使其高级生产要素的促进作用无法正常发挥。近年来美国产业空心化导致高科技产品出口、制造业增加值占比显著下降,高科技制成品出口占比从2001年的32.59%一直下降到2013年的17.76%,减少了约45%。从部门来看,美国在智能制造业方面存在着一定的国际竞争力,但不如日本和德国。

高级要素与支持产业推动中国高端装备制造业国际竞争力逐步增长。从实证分析结果来看,各项要素对中国高端装备制造业国际竞争力的提升起着正向的促进作用,尤其是科技研发、科技人员投入、国内需求、科技产业发展、制造业的发展等指标影响作用最为明显。但也可以看出,相较发达国家,中国的高端制造业基础还十分薄弱,高级生产要素虽然快速积累,但距发达国家的高水平仍有一定差距。高级生产要素、国内外需求条件、支持产业、企业战略以及政府政策在航空装备及卫星装备产业发挥出了正向作用。

要素、需求与产业因素带来德国高端装备制造业平稳发展。从德国的情况来看,其高级要素投入、国内外需求条件、相关产业的发展都对高端装备制造国际竞争力产生正向影响,轨道交通装备产业、智能制造装备产业和航空卫星装备产业具备较高的国际竞争力。

需求及国家环境的改善使日本保持了高端装备制造业竞争力的高水平稳定状态。除了国内外需求条件和国家环境三个指标,绝大多数因素并没有能够很好地解释日本高端装备制造业国际竞争力变动的原因,智能制造装备产业以及海洋工程装备产业的实证结果也未能通过验证。但从统计数据来看,日本有着较高水平的高级生产要素投入,科研支出占比在样本初期就超过3%,高于美国2.5%的比重,研发人员的投入以及居民人均专利申请量也呈现相似情况。而其相关产业的变动虽然有所下降,但与美国明显不同,日本制造业增加值占比虽然从样本初期的21.17%下降到20%以下,但是其整体水平仍然保持在20%左右,变动情况较美国来说相对平稳。同时国内需求条件的改善和政府的促进作用也为日本高端装备制造业国际竞争力稳定发展提供保障。

四、结论

本文借助国际竞争力评价指标,对美、德、日、中四国高端装备制造业国际竞争力进行了测算并对其影响因素进行了分析。综合起来看,日本、德国的竞争力最强,美国在逐渐衰落,中国正在快速追赶之中。日本国内支持产业的稳定发展、国内外需求条件的改善以及全球化的发展促进了高端装备制造业国际竞争力的提高,德国高级要素以及制造业的平稳发展保证了德国高端装备制造业国际竞争力稳定与较高水平。中国高端装备制造业国际竞争力仍然不高,高级生产要素投入、高科技产业、制造业的快速增长是主要原因,国外需求的改善以及全球化环境的改善也发挥了重要作用。

基于以上分析,中国应当继续加强高级生产要素的积累与投入,稳步增加研发支出比重。产业结构升级的最快路径是促进要素禀赋结构升级,推动行业沿着技术阶梯升级[20]。同时,以科研院所为平台培养高级研发人员,提高人力资本质量;以企业为平台,政策为导向提升高级要素的成果转换率;以法律为保障,进一步保护专利成果,增强科技创新的积极影响。同时借助供给侧改革,推动传统制造业转型升级,为高端装备制造业提供配套支持。就具体产业而言,中国应当进一步推动智能制造装备产业与轨道交通装备产业的发展,借鉴航空装备及卫星装备产业的发展经验,实现各个产业的平衡发展,为高端装备制造业国际竞争力的稳步提升提供保障。

[1]BALASSA B. Trade Liberalisation and “Revealed” Comparative Advantage [J].Manchester School, 1965, 33(2):99-123.

[2]迈克尔·波特.国家竞争优势[M].李明轩,等译.北京:中信出版社,2012:87-116.

[3]张金昌.用出口数据评价国际竞争力的方法研究[J].经济管理,2001(20):17-25.

[4]KAVERI, WILLIAM R. HAUK JR. RCA indices, multinational production and the Ricardian trade model [J]. International Economics and Economic Policy, 2015(9):1-25.

[5]PIERRE-RICHARD AGÉNOR. Competitiveness and external trade performance of the French manufacturing industry [J].Weltwirtschaftliches Archiv, 1997, 133(1):103-133.

[6]KEUN LEE, CHAISUNG LIM. Technological regimes, catching-up and leapfrogging: findings from the Korean industries [J]. Research Policy, 2001, 30(3):459-483.

[7]ELISA GIULIANI. Upgrading in Global Value Chains: Lessons from Latin American Clusters [J].World Development, 2005, 33(4):549-573.

[8]IRENE FAFALIOU, MICHAEL L. POLEMIS. Competitiveness of the Euro Zone Manufacturing: A Panel Data Analysis [J].International Advances in Economic Research, 2013, 19(1):45-61.

[9]娄岩,刘燕玲,黄鲁成.基于专利分析的北京高端装备制造业对策研究[J].科技管理研究,2012(9):39-43.

[10]何施,黄科舫,吕鹏辉.我国高端装备制造业关键材料科技成果计量分析[J].情报杂志,2013(2):57-61.

[11]陈爱贞,刘志彪.决定我国装备制造业在全球价值链中地位的因素——基于各细分行业投入产出实证分析[J].国际贸易问题,2011(4):115-125.

[12]乔世政.“一带一路”背景下高端设备制造业的发展路径[J].宏观经济管理,2016(7):68-74.

[13]陈旭升,钟云.高端装备制造业市场绩效影响研究[J].工业技术经济,2013(6):25-32.

[14]梁启东,刘晋莉.辽宁装备制造业发展研究[J].财经问题研究,2013(5):40-44.

[15]王晓宇,叶裕民.东北装备制造业发展障碍分析[J].东北亚论坛,2008(3):73-78.

[16]李晶,井崇任.促进高端装备制造业发展的财政税收政策研究[J].财经问题研究,2013(4):68-76.

[17]王福君,沈颂东.美、日、韩三国装备制造业的比较及其启示[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2012(3):38-46.

[18]张建华.美国复兴制造业对中国贸易的影响[J].国际商务研究,2013(1):5-15.

[19]宗永建,阎恬冬.美国制造业回流的影响因素分析[J].国际经济合作,2014(1):53-55.

[20]宋之杰,赵桐.京津冀协同发展下装备制造业产业升级研究[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2016,41(3):60-68.

[责任编辑:杨金玉]

The Comparative Study on the International Competitiveness and its Influence Factors of High-end Equipment Manufacturing Industry of U.S., Germany, Japan and China

SHENG Xin-yu,LIU Xiang-li

(School of Economics, Liaoning University, Shenyang Liaoning 110036, China)

As the world’s biggest economy and trade powers, U.S., Germany, Japan and China have their own strengths in the development of high-end equipment manufacturing industry. The international competitiveness of American high-end equipment manufacturing industry has dropped increasingly, while that of Germany’s and Japan’s is relatively high and keeps rising steadily. But Japan’s strengths are much better. China’s presents the state of long-term growth. U.S. lost the competitive edge in the rail transit equipment industry. China lags behind other three countries in intelligent manufacturing equipment industry, but its international competitiveness in aviation equipment and satellite application equipment industry rises remarkably. This paper also finds that the factors, namely the high-level elements, related supporting industries, the development of manufacturing industry, domestic demand and the development of globalization, have different influences on each country’s international competitiveness.

high-end equipment manufacturing industry; international competitiveness; influence factors

2017-02-25

辽宁经济社会发展课题“辽宁高端装备制造业竞争优势培育问题研究”,项目编号:2016lslktzijjx-19。

1.盛新宇(1990— ),男,江苏省海门市人, 硕士研究生, 主要研究方向为国际贸易理论与政策; 2.刘向丽(1971— ),女,辽宁省本溪市人, 教授,硕士生导师,经济学博士,主要研究方向为国际贸易理论与政策。

F415

A

1002-6320(2017)03-0099-10