汉代司隶校尉选拔标准的量化分析

2017-06-01王尔春

王 尔 春

(河北师范大学 历史文化学院,河北 石家庄 050091)

汉代司隶校尉选拔标准的量化分析

王 尔 春

(河北师范大学 历史文化学院,河北 石家庄 050091)

汉代司隶校尉的选拔标准主要有两条:功劳标准和“材器标准”。到了东汉有所变化,出现原三公转任司隶校尉的特殊情况,而且个人声誉成为司隶校尉选拔过程中极为看重的一点。在以人治为主的汉代社会,司隶校尉的这种选拔标准相对于预期目的来说,成效是显而易见的。但问题随之出现,一个突出表现是司隶校尉的选拔范围有缩小的趋势并日渐集中在尚书台的官员身上,这一点虽有重视司隶校尉的一面,但其消极影响可能在一定程度上破坏了两汉统治者苦心经营的司隶校尉担当者的公众形象,从而与其设置初衷背道而驰。

汉代;司隶校尉;选拔标准;声誉

司隶校尉是汉代国家的监察官,在汉代国家政治生活中占有十分重要的地位,以往研究虽有不少成果*主要的有:许树安《汉代司隶校尉考》,《文献》1980年第3辑;袁刚《汉代的司隶校尉》,《南都学坛》1990年第1期;朱绍侯《浅议司隶校尉初设之谜》,《学术研究》1994年第2期,《西汉司隶校尉职务及地位的变化》,《史学月刊》1994年第4期、《浅议司隶校尉在东汉的特殊地位——司隶校尉研究之三》,《南都学坛》1997年第1期;苗天娥《两汉司隶校尉初探》,《首都师范大学学报》1997年第5期。,但司隶校尉选拔方面的特别之处还无人论及。有鉴于此,笔者收集整理了两汉司隶校尉人选的相关资料,列为《汉代司隶校尉人选表》*文章中未标明出处的引文或史料均见于此表。见表1,并据此进行了量化分析,希望能对汉代国家监察机制的研究尽点绵薄之力,更奢望能对今天的反腐倡廉以及监察机制的完善与发展有一点启示作用。

一、汉代司隶校尉选拔所遵循的一般标准

汉代选举制度包括察举、任子、纳赀、征召、公府与州郡辟除等多种方式。司隶校尉的任职者,虽也是由这样的途径进入仕途的,但其被任命为司隶校尉则是靠皇帝的赏识和信任,从现任官吏中再次选拔的,而皇帝的赏识和信任是主观性很强的概念,是有随意性的,那么他怎样才能避免这些、做到人尽其职,而不是流于形式?笔者就此从具体史料出发,总结出下面两条两汉司隶校尉选拔遵循的标准。

(一)从为官上看,两汉司隶校尉的选拔遵循着“功劳标准”即“因功提拔,不拘泥资历”

也就是说,无论官大官小,只要有功劳异绩均可破格提拔。这里的功、功劳非“日月为功”“累日积劳”,而是指别人所没有仅自身所有的特别功劳。具体讲,一般迁转要有时日累积,特殊迁转则要有特殊功劳或杰出政绩。光武帝时,水丘岑“官至司隶校尉”,就属日久循序而升;桓帝时,武陵发生叛乱,应奉为从事中郎,“勤设方略,贼破军罢”[1]1608,因功被车骑将军冯绲荐为司隶校尉,当属特殊迁转。按,前者属汉代官吏的一般升迁原则,这一原则适用于任何官吏,只要其常年进行工作,即使没有能力也可晋升高官。显宗时,徐防被特补尚书郎,“职点枢机,周密畏慎,奉事二帝,未尝有过”。到和帝时,“稍迁司隶校尉”[2]1500。其中,“稍”字表示时间的推移[3]446。可见徐防的任命就是“无过”循序而升。这种情况,西汉没有出现,而东汉也就是上面提到的两位:水丘岑和徐防。至于附表中出现的“擢”字样,当属后者即特殊迁转,共有5位,即盖宽饶、诸葛丰、王尊、辕丰、王龚,他们或是“奉使称意”或是“治有能名”。此外,牟融为丰令,“视事三岁,县无狱讼,为州郡最”。司徒范迁荐融“忠正公方,经行纯备”,“永平五年,入代鲍昱为司隶校尉”[4]916;郑据任侍御史“尽节刚正”,“由是显名,转为司隶校尉”[5]卷十九。虽未明言破格提拔,但因杰出政绩而迁是肯定的。由此看来,两汉司隶校尉的任命以功提拔的计八位,循序而升的有两位。至于表中出现的“迁”“拜”“入”字样,可能“以功”,也可能“因日”,因其不够明确,可以不予考虑。这样仅从相对数字看,以功提拔的占有绝对多数,充分说明“功劳标准”的事实存在,并占据着相对重要的地位。不过需要指出的是,一般升迁原则也有其合理性。按这一原则晋升的人工作经验丰富,而依功劳标准提拔的人却不见得完全胜任他职。汉代统治者在实践中也逐步认识到这一点,因而一方面注重功劳异绩以免埋没人才、打消官吏的积极性,但另一方面也未放弃循序而升的原则,而是将二者尽可能地结合起来,保证司隶校尉担当者能够得心应手,迅速地进入角色,更好地发挥其应有的作用。当时司隶校尉的担当者都是在一定的官职上选拔的,就是很好的说明。至于司隶校尉候选人的具体前职倒无严格要求,只是本着一个条件即要求具有丰富的工作经验。因而,小到一县之令,大到王国之相,均可成为司隶校尉的候选人。这当是功劳标准的切实应用。

(二)从为人上看,两汉司隶校尉的选拔还遵循着“材器标准”即“量材使用,不求全责备”

宗旨是按工作性质选拔合格的任职者。司隶校尉是监察官,并且集监察权、治安权、领兵权、议政权、荐举权、社会事务管理权于一身*参见王尔春《汉代司隶校尉权力探讨》中有关论述,载《南都学坛》2008年第5期。。这样的职官对于候选人的要求,首先就是能够“律己”,其次是“敢说敢为”。依照这样的要求选拔司隶校尉,只能从个人行为中发现合格人选。汉代统治者在这一点上做得很成功。附表中所列司隶校尉任职者,其行为特征总体上看,突出“刚直”“严正”四个字。刚直者如诸葛丰“名特立刚直”,面对宣帝责难敢于直言申辩;严正者如鲍永“矜严公正”、陈禅“严明正直”。并且这些特点又往往集于一身,从官员的角度出发就拒绝了请托说情,避免了唯唯诺诺,而收到统治者所要求的遇事不惑、执宪持平、敢作敢为的效果。但是任何事物都有正反两方面,司隶校尉担当者所具备的行为特征也是如此。这些特征既有助于监察工作的有效运作,又有言行过激之嫌,像萧育不服约束、王畅矫枉过正、宗均拒不认错,但他们都被授予司隶校尉之职。盖宽饶的情况更具有代表性。其一,盖宽饶性格孤傲,“醒而狂”。“平恩侯许伯入第,丞相、御使、将军、中二千石皆贺”,独“宽饶不行”。后“许伯请之,乃往,从西阶上,东乡特坐”。师古曰:“言自尊抗,无所诎也。”这样的性格造就的行为似乎有失妥当,但也正因为这样的性格,使其不与他人交往,能够“直道而行”。故宴会罢后,劾奏“长信少府以列卿而沐猴舞,失礼不敬”,丝毫不顾念事情发生的场合。“上欲罪少府”,害得“许伯为谢,良久,上乃解”。其二,盖宽饶“刚直高节,志在奉公”,“然深刻喜陷害人”,“又好言事刺讥”。这样的行为特征,综合起来考虑还是胜任司隶校尉这一职务的。故而,虽然其“奸犯上意”,宣帝还是“优容之”;虽然“不得迁”似乎源于其行为失当,但事实上,不让其转任他职正是司隶校尉这一职务的需要。宣帝能够意识到这一点,正是其高明之处。遗憾的是,作为专制君主,他还是未能坚持到底。在宽饶奏封事,指责“方今圣道浸废,儒术不行”后,数罪并罚,“下宽饶吏”,盖宽饶落了个自杀的下场[6]3245-3248。不过从整体上看,汉代国家在二者不可兼得的情况下,能够分清主次、舍末求本,以“不求全责备”的手段取得“求全”效应,构成了人才选拔上的一大特色。这一特色使得物能尽其用,人能尽其才,给后世人才选拔以很多的启迪。

二、东汉时期司隶校尉选拔标准的微妙变化

上述标准是两汉司隶校尉选拔的正常途径,根据笔者所掌握的史料来看,不同时期还有不同的变化,这个变化对于司隶校尉选拔标准而言,有的是在建设,有的则是在破坏。具体而言,可分以下三种情况。

(一)出现原三公转任司隶校尉的特殊事例

以往司隶校尉的选拔,虽然在前职上要求很灵活,小到一县之令,大到王国之相均可入选,然而原三公的转任毕竟没有出现过。至东汉发生了变化,由原三公转任司隶校尉的情况至少出现两起:一是桓帝时,“因日蚀之变”,以故司徒韩寅为司隶校尉[7]3271;一是灵帝时,段颎为太尉后病罢,复为司隶校尉。这两个例子当然都有其特殊背景。但是以万石的原三公转任司隶校尉,不能够仅以灾异、政争来解释,其实质还是源于司隶校尉的职官性质以及当时注重名节的社会风气。它表明当时统治者已经隐隐约约地意识到监察的终极目标是“不监察而收到监察的效果”,这就要求司隶校尉的担当者能够“不动而威”,所以在其较高的自身素质、较强的个人能力外,又加上一个显赫的“声望”,“故司徒”“故太尉”明显地具备这种声望。在这样的背景下,灵帝时宦官张让、段珪打击政敌,发伪诏也是“以故太尉樊陵为司隶校尉”[8]2251,而不敢逆社会潮流行事。由此也可以看出当时清议的强大舆论作用,同时也表明这种转任并非偶然,它是与当时的社会环境紧密相连的,是当时监察认识深入的表现。当然消极影响可能也已经产生,因为对声望的看重可以导致徒有虚名、沽名钓誉。这一点下文将有论及,此处不再赘述。

(二)个人声誉”成为司隶校尉选拔中极为看重的一点

在东汉之前,统治者很看重司隶校尉人选的“直道而行”“不与他人接”的材器特点,目的是禁营私党、请托说情。可是到了东汉尤其是中后期,迫于当时强大的清议形势,既然无法杜绝这种现象,明智的态度就是因势利导,有意识地将清议人物纳入皇权控制之下,使其所看重的名节与皇权浮沉保持一致,尽可能地挽回它对汉代皇权可能产生的负面影响。在这样的心理支配下,一些享有很高社会声誉之人被任命为司隶校尉。《后汉书·党锢列传序》记载的“八俊”中就有李膺、王畅、刘祐、朱寓四俊先后任过司隶校尉。“俊者,言人之英也”,靠这种素质获得的个人影响、赢得的社会声誉,其作为自然不会等同于那些结私党以培养个人势力的奸佞之徒。这样由官员的自身素质、个人声誉、社会舆论构成一种氛围,使司隶校尉担当者借助这个氛围为皇权服务,同时又囿于这个氛围而忠于皇权,以此保证了司隶校尉担当者的廉洁奉公。至于鲍昱、宗意、王龚、赵峻等或累世名直,或世代豪族,均具有显赫的家庭背景,这样的家庭造就的很少是碌碌庸才,相反大都具有良好的个人修养。在这个层面上讲,对家庭背景的注重也是“个人声誉”原则的一个重要内容。我们以鲍昱为例:鲍昱被任命为司隶校尉后,光武帝“诏昱诣尚书,使封胡降檄”,也就是违背常理令司隶校尉给降胡下檄文并且注明姓氏,昱感到不解,光武帝告知:“吾故欲天下知忠臣之子复为司隶也。”[9]1022鲍宣、鲍永和鲍昱祖孙三代在两汉不同时期任职司隶校尉,鲍宣有“直项之名”;鲍永“性矜严公正”;鲍昱“奉法守正,有父风”。这个事例表明早在东汉初期,统治者就已经有意识地以家庭背景为切入点推崇和抬高司隶校尉的地位,既是昭示天下,又是警醒任职者,任职者有了荣辱意识,才能在乎自己的荣誉,才有可能赢得统治者所需要的个人声誉与威望。从这个角度讲,东汉时期注重司隶校尉的个人声誉也是先此之前司隶校尉选拔标准的延续和发展,因为只有司隶校尉担当者具备了刚直、严正的材器特点,才有可能树立起个人威望。因而可以说,不论统治者愿不愿意,司隶校尉这个官职本身的特殊性以及东汉日趋衰败的局面,都只能让统治者暂且将忌讳“朋党”的心理放到一边,而确保司隶校尉仍能够得人,从而在东汉中后期政治黑暗的情况下,官吏的选拔和任用还存有一丝光亮。

(三)由尚书、尚书令转任司隶校尉的现象越来越多

具体的数据支持是这样的:有明确前职记载的39位司隶校尉(见附表中有“*”标志者)担当者中,由太中大夫转任的1例,由侍御史转任的2例,由大将军属官转任的2例,由县令转任的4例,由刺史转任的2例,由谏大夫或谏议大夫转任的3例,由御史中丞转任的3例,由州牧转任的1例,由尚书令或尚书转任的11例,由太守转任的5例,由车骑将军属官转任的2例,由王国相转任的1例,由故司徒、太尉转任的2例。其中由尚书令或尚书转任的所占比例最大,约占28%,而由其他官职转任的比例最高的不到13%,最低的不到3%。更进一步地说,由尚书令或尚书转任的全部出自东汉,且在29位有明确前职记载的东汉司隶校尉担当者中约占38%。这一现象显然有可说之处。第一,尚书令或尚书转任的全部出自东汉的情况限于史料,我们不能以此作为东汉司隶校尉选拔特例看待,但它在东汉有明确前职记载的司隶校尉担当者中所占的比例,可以帮助我们了解一些信息。最直接的一点是,它表明司隶校尉的选拔范围已有缩小的迹象,而这种迹象必然导致与其设置初衷的背道而驰。第二,尚书和尚书令是汉武帝以后尤其东汉时期限制相权而日渐亲重的官职,由其转任司隶校尉显然有重视司隶校尉的一面,但也不可避免地带有“唯重”“唯亲”嫌疑。司隶校尉这一职官越和皇权靠近,就越与统治者所看重的司隶校尉人选的个人素质相背离。它会造成这样一种情形:在其他官员面前,司隶校尉狐假虎威;在皇帝面前,司隶校尉诚惶诚恐。而后者显然不能服众。第三,统治者与司隶校尉的这种矛盾关系最终将导致司隶校尉监察权的削弱,东汉以后司隶校尉逐步向行政官过渡,至东晋废置,不能不说与此有关。

三、两汉司隶校尉选拔标准及其变化所带来的影响

通过上面的具体分析,我们可以看出,两汉司隶校尉选拔标准综合起来说是有其可取之处的,突出候选人的“功”,注重候选人的“材”,将为官成绩与个人的材器特点综合起来考虑,既保证任职者有积极进取之心,又保证这种进取之心有实现的最大可能性,使司隶校尉能够得其人尽其职。因此就标准本身而言,是值得肯定的。在当时的背景下也取得了一定的成效。西汉和东汉前期,统治者注重司隶校尉人选的功劳和材器,期望造成“不动而威、动而更威”的气势,盖宽饶“坐者皆属目卑下之”、何熙“善为威容”、王畅“有不可犯之色”、王尊“文武自将,所在必发”等等都更好地诠释了这一点。到了东汉中后期,统治者注重司隶校尉人选的个人声誉,期望收到奸佞之人“望而却步”、正直之士“敬而远之”的效果, “八俊”中的四俊李膺、王畅、刘祐、朱寓以及“凉州三明”之一的段颎等人的任命明显地传达了这一信息。但任何事物都有其渐变过程,司隶校尉的选拔标准是在实践中逐步形成的,失之偏颇也在所难免。就以声望而言,这实际是一把双刃剑,一方面可以推动司隶校尉任职者的荣誉感而为此自觉尽职尽责;另一方面,消极影响可能也已经产生,因为对声望的看重可以导致徒有虚名、沽名钓誉。前面提到的段颎既有灭贼定边的赫赫战功,又是“知名显达”之士,对其任命没有问题,但实际效果并不理想,史载其在东汉政争中“曲意宦官”,“保其富贵”[10]2146-2154。再说先此之前的材器标准吧,其实与此时的声望标准是一脉相承的,统治者就司隶校尉的职位而定的材器要求必然会导致矫枉过正。如周纡、阳球是量材使用,完全是材器标准的体现,但实践结果呢,他们刑诛苛刻、行为过激,名列《酷吏传》。更为甚者是东汉中后期司隶校尉的选拔范围有缩小的趋势并日渐集中在尚书台的官员身上,这一点虽有重视司隶校尉的一面,但其消极影响则可能在一定程度上破坏了两汉统治者苦心经营的司隶校尉担当者的公众形象。如果说前者属在所难免,那么后者的做法则是对司隶校尉选拔标准的故意践踏,属有意为之了。其后果将直接导致其设置初衷的淡化甚而消失。明显的例子有桓帝时的唐珍、史佟,他们与中常侍管霸、苏康等人“代作唇齿”。而唐珍此时正任职司隶校尉,史佟之后也任职司隶校尉,可想而知这样的人品对司隶校尉公众形象的破坏力该有多大!至于灵帝时,董太后姐姐的儿子张忠为南阳太守,“因势放滥,臧罪数亿”,董太后向当时的荆州刺史徐璆说情未遂,盛怒之下“遽征忠为司隶校尉,以相威临”[11]1620-1621,董太后解气了,自家王法却成了笑柄。我们说这就是专制制度的产物,如果没有徐璆这样“立朝正色”[11]注引《袁山松书》,1621的官员,张忠就会逍遥法外。但无论如何,两汉司隶校尉选拔标准所遵循的轨迹,还是能够表明两汉统治者在监察制度完善方面所做的努力,其终极目标应该是在不监察的情况下也能收到监察的效应,我们说这是专制皇权下统治者所能想到的比较不错的办法了。尤其东汉中后期,汉政府将个人声誉纳入标准之中,注意到为官者应该具有的荣誉感,这一点不失其现实意义,这也是笔者写作此文的目的所在,标准有了也不见得就一定能收到预期效果,怎样保证依据标准选任的官吏尽职尽责才是更值得思索的问题。我想,一个人尤其是一个政府官员如果不在乎自己的名声而妄谈为公,是不能让人信服的。一个科学的运作机制,一个良好的社会风气,一个知荣知耻、知羞知辱的准官员个体,三者的结合才有可能保证我们在以法治国的道路上走得更为稳健!

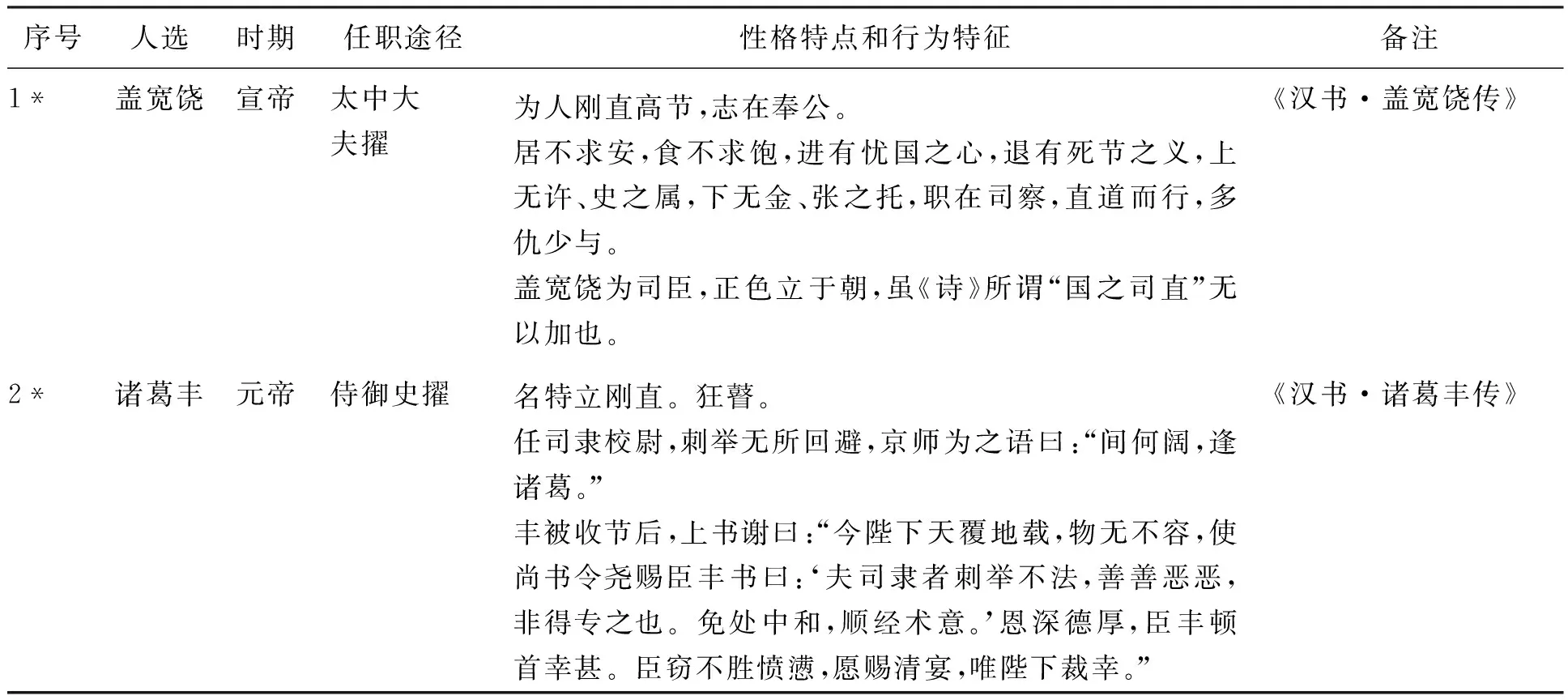

表1 《汉代司隶校尉人选表》*此表之列起自西汉昭帝,终于东汉灵帝。至于献帝时期,因战乱多以将军领,不能看作司隶校尉选任通例,故略去,这是其一。此表所列司隶校尉担当者以《汉书》《后汉书》为准,无前职记载和无行为特征表述的,因无法统计,略去,这是其二。至于散见于其他史书的、碑刻的,限于篇幅,也略去,但总体看,与笔者归纳的司隶校尉的选任标准并不冲突,这是其三。

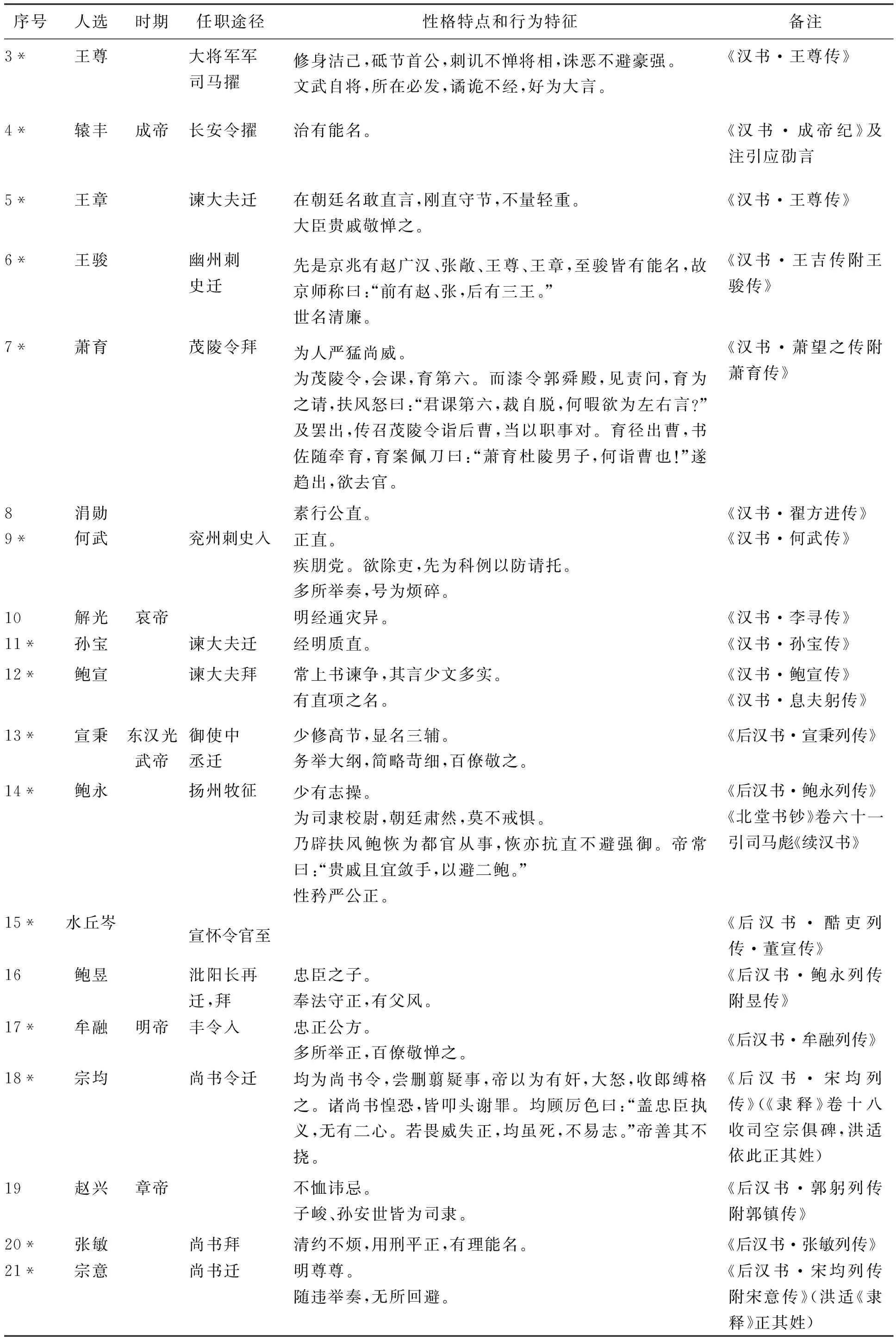

续表1 《汉代司隶校尉人选表》

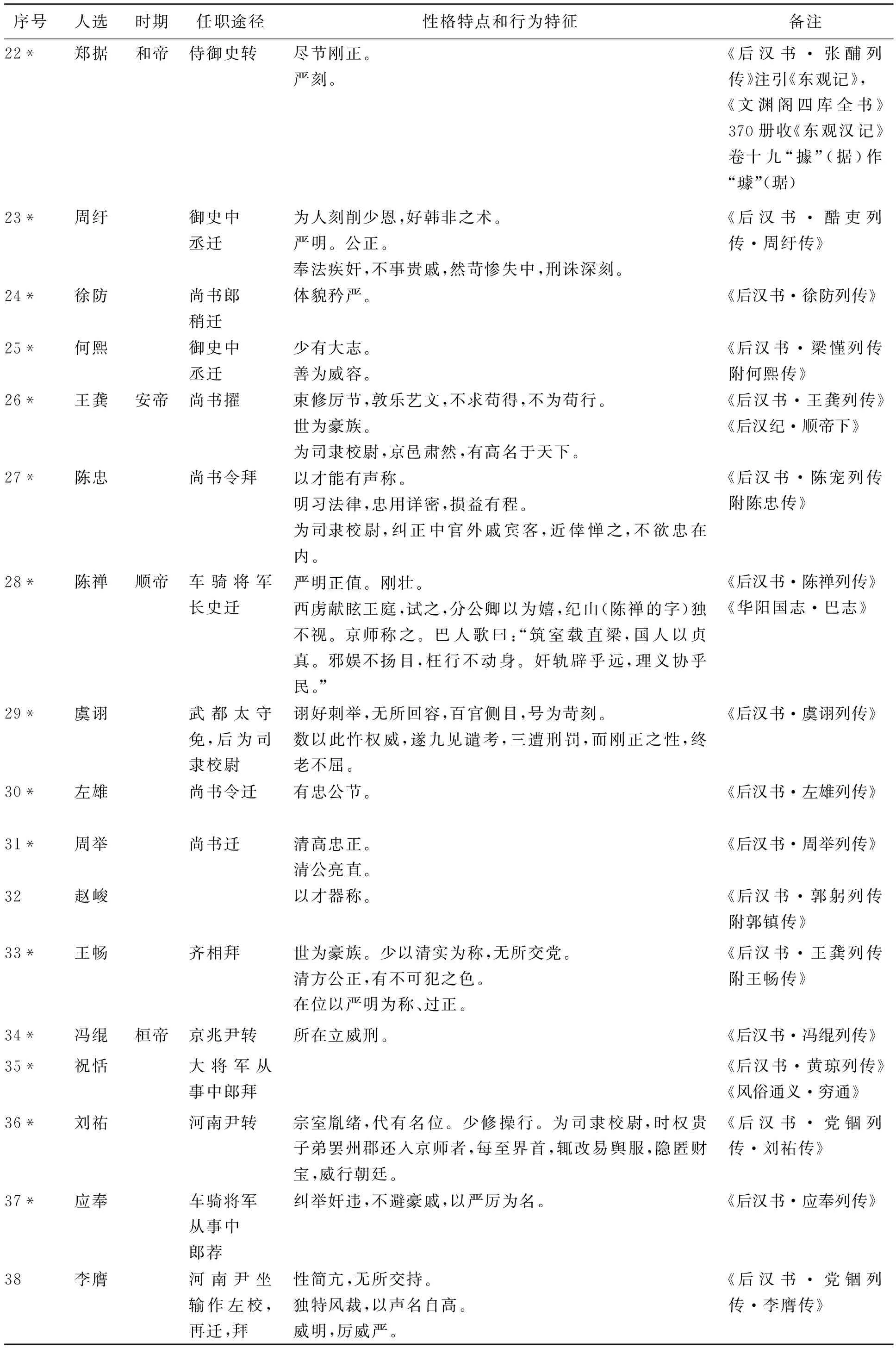

续表1 《汉代司隶校尉人选表》

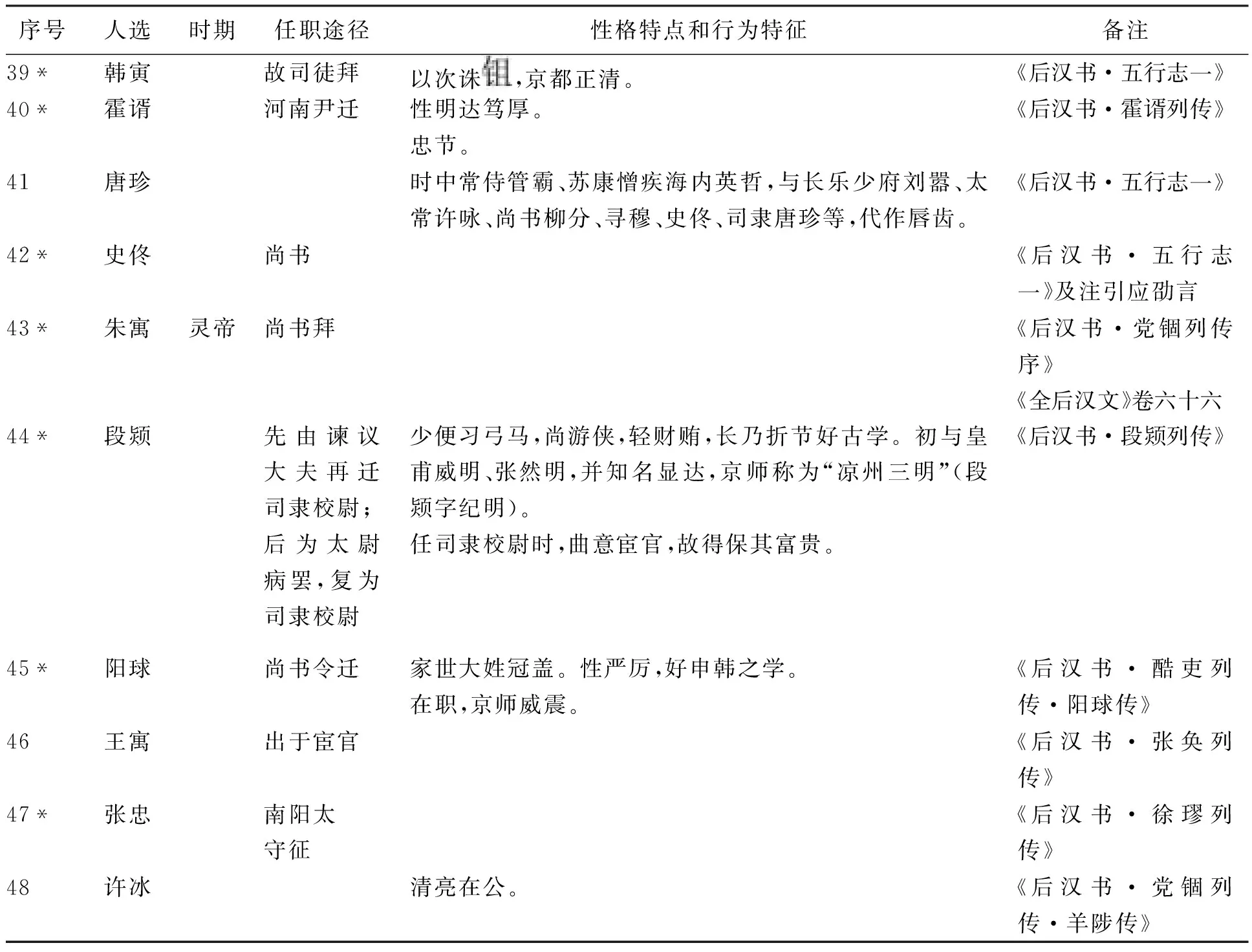

续表1 《汉代司隶校尉人选表》

[1]范晔.后汉书:应奉列传[M].北京:中华书局,1965.

[2]范晔.后汉书:徐防列传[M].北京:中华书局,1965.

[3]大庭脩,著.秦汉法制史研究[M].林剑鸣,等译.上海:上海人民出版社,1991.

[4]范晔.后汉书:牟融列传[M].北京:中华书局,1965.

[5]刘珍,等.东观汉记[M]//文渊阁四库全书:370册.台北:商务印书馆,1986.

[6]班固.汉书:盖宽饶传[M].北京:中华书局,1962.

[7]范晔.后汉书:五行志一[M].北京:中华书局,1965.

[8]范晔.后汉书:何进列传[M].北京: 中华书局, 1965.

[9]范晔.后汉书:鲍永列传附昱传[M].北京:中华书局,1965.

[10]范晔.后汉书:段颎列传[M].北京:中华书局,1965.

[11]范晔.后汉书:徐璆列传[M].北京:中华书局,1965.

[责任编辑:刘太祥]

The Quantitative Analysis of the Selection Criteria of Silijiaowei in Han Dynasty

WANG Er-chun

(School of History and Culture, Hebei Normal University, Shijiazhuang Hebei 050091, China)

There were mainly two criteria, namely contribution and individual qualities, for the selection of Silijiaowei in Han Dynasty. The criteria changed in Eastern Han Dynasty and the special case, the transference of the former Sangong to Silijiaowei, appeared. The personal reputation was the most important criterion in the selection of Silijiaowei. In the-rule-by-man Han Dynasty, the criteria and the selection of Silijiaowei had obvious impact. But then there were problems. The striking feature was that the selection range was becoming increasingly small and the officials of Shangshutai became the candidates.

Han Dynasty; Silijiaowei; selection criteria; reputation

2016-12-21

2014年度河北师范大学人文社会科学计划内计划重点项目“汉代司隶校尉的监察区域及其权力演变”,项目编号:S2014Z02。

王尔春(1970— ),女,汉族,黑龙江省依安县人,历史学博士,副教授,主要从事秦汉史研究。

K234

A

1002-6320(2017)03-0013-07