日本人的情报癖:全民“情报员”

2017-05-30薛田

薛田

“谢谢你的情报!”日本同事对林洋竖起了大拇指。

一到午休,这位服务于日本最大一家软件公司北京分公司的中国程序员时常会变成“红人”,来自日本的同事拿起记事本凑到他的工位旁,轮番提问,听他“授教”,记到本上,才会放他去吃午饭。

实际上,林洋可没有泄露什么“机密”,他只是告诉日本同事,去哪里看动漫新番,既免费,又齐全。

在供职这家企业的3年半里,林洋教会了日本同事们上淘宝买东西,到论坛下字幕,去豆瓣找演出,用视频网站看动漫……而每当结束“培训”,日本同事们都会习惯性地感谢他,给他们“提供了非常重要的情报”。

林洋并不习惯这个说法,听到“情报”这个词,他会开玩笑道:“这话说的,好像我对你泄露了国家机密一样。”

在自小看谍战片长大的林洋的印象里,“情报”往往跟间谍、机密联系在一起,直到日本同事解释他才明白,日语中的“情报”其实相当于中文“信息”的意思。

“本能的嗜好”

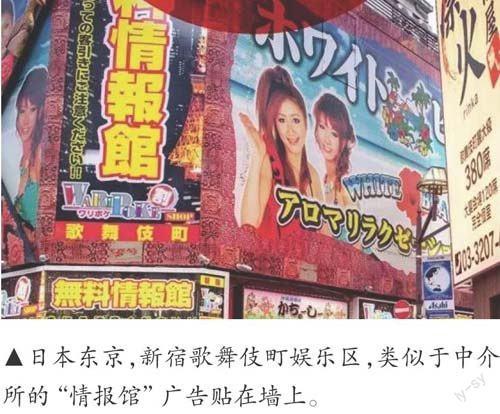

在日本,无论在大道通衢,还是街头巷尾,类似“总合情报处”“无料情报”“赁贷情报”“物件情报”等广告和招贴无处不在。

传统的观点认为,日语“情报”这个词,产生于19世纪末。

1884年至1888年,日本军医、后来的文坛名宿森鸥外在德国留学期间,翻译了普鲁士军事战略家克劳塞维茨的名著《战争论》,该书第六章“NachrichteninKriege”这一词组,森鸥外将其译为“战争の情报”,从而创造了“情报”这两个字。

德语Nachrichten原是“消息、通讯”的意思,日语沿用此意,只有在涉及国家安全时,词义才包含情报(intelligence)。

今年年初,卓维佳从上海移居日本。这并不是她第一次到日本,也明白日语的“情报”与中文不同,但日本人熟稔与依赖“情报”搜集的程度,还是出乎了她的意料。

3月30日,卓维佳与其日本丈夫搬到东京。第二天,行李还没安顿好,就有附近的宗教社团来发传单,她以为这只是偶然事件,但过了几天,日本电视台NHK的服务人员上门收取通信费,接着,附近警察署的警察上门进行家庭信息登记……

“我与丈夫2月份的时候曾经来看过房子,但那个时候还没决定,手续也没办。直到3月底,我们才住进来。”卓维佳没想到“情报”“跑”得这么快,据她丈夫猜测,他们一家三口在机场登陆的那一刻起,信息就已经搜集完成,“你不去找它,它会来找你”。

无论是本地政府,还是普通日本民众,对“情报”的搜集已经习以为常。在《情报日本》一书作者胡平眼里,日本是一个名副其实的“情报”国家。

卓维佳的女儿也跟随着他们夫妇来到东京,正在读幼儿园。卓维佳发现,女儿念的幼儿园10月份的具体日程,早在7月底就公布了。而每一学年的年间活动日程表,更是会在上一学年的4月就告知所有家长。日本每个家长都会自觉把与自己孩子相关的事情记录下来,“不记的话,你忘了,倒霉的是你小孩”。

而刚到日本横滨读书時,留学生易君也曾因为不够重视“情报”而错失良机。

当时,一则消息在留学生圈子里引起轰动,易君所在学校的一名中国男生申请到了200万日元的奖学金。

事实上,这个奖学金申请难度并不高,可大家都不知道。后来,易君才发现,有关奖学金申请办法的消息早已公布在学校的网站上。

“其实刚开学的时候,学校就会告诉每个学生,所有信息都到学校网站上查。但我们可能没有这个意识,还停留在国内读书时,由班长或者辅导员通知的状态。”易君说,“除奖学金之外,学校的网站上面还有组织去旅游之类的信息,但都需要主动查询,才会知道。”

“在一个竞争激烈的社会里,谁率先获得信息,谁就可能取胜。因此,日本人对于各种信息情报的收集,有一种本能的嗜好,你必须懂得比人家多,才能立足于这个社会,才能在你所在的群体中出头露角。”曾在日本长期工作的媒体人徐静波告诉记者。

全民的习惯

而在普通国民的生活中,日本人对于信息的整理也是一种自发的习惯。

2015年,刚毕业于技术经营专业的易君开始找工作。她应聘的IT企业,面试形式多为小组讨论,面试时,公司经常会将面试者分成四五个人的小组,给每个小组几个数据和问题,经由讨论形成报告提交。

每次遇到这种情况,易君就会牢牢记着来自中国的前辈们的经验—千万不要抢着做小组速记员,将这个任务交给日本人。“记得乱是会扣分的。报告内容很大程度上依托于笔记,而日本人笔记就做得特别整齐清晰。”易君说,她一直很佩服日本人记笔记的能力。常常在短时间内,他们就能将要点信息记录下来,而且还是图文结合,值得观赏。

除了学会用笔记随时记录工作日程,易君刚进入日企时还和其它20名新入职的员工一起经过了3个月的新员工培训。而培训的一个重要的项目,就是看报纸、读新闻,搜集“情报”。

在日本,每天早晨4点到7点,一份份报纸被投入日本订户的信箱,早上起来,喝一杯茶,读一份早报,是许多日本人长久以来养成的习惯。几乎每一户家庭都订有自己喜欢的报纸,即使在互联网十分发达的今天,日本报纸的订阅量依然可观。

“日本的报纸流通量是世界上最大的,平均每家都有1.8份报纸的订阅量。”北京第二外国语学院国际传播学院新闻系主任孙庚告诉记者。据了解,日本最大的报纸是《读卖新闻》,日发行量曾达两千万份,《朝日新闻》也曾有一千多万份。而几乎所有的公共场合都有报架,摆着各种报纸供人阅读。

易君所在的单位要求员工每天阅读《日经新闻》,把重要信息摘录下来,在工作日的固定时间,由公司前辈带领做讨论和分析。有时候,还需要新人做演讲,或是进行PPT演示。

2015年,有一段时间日元汇率极速下跌,新闻很多。负责新人培训的前辈将他们分成5人一组,让其针对这方面的信息进行整理和分析,不光需要现状,还要延伸历史背景等。一个星期之后,20来人聚在一起,开始就日元汇率这个问题进行讨论。

“(读新闻)有点像上学时期早读的感觉。”易君称,新员工培训结束,新人们分配到具体部门,(读新闻)也不会停止,会持续至入职的头两年。这时候就不是简单的“读新闻”了,除了继续搜索新闻信息,上司还会要求融入当天的工作总结,总结除汇报当天所做工作,还需要心得体会等。

“这是日本人的菠菜法则。”孙庚告诉记者,“日语中,菠菜读作ほうれんそう,这词的读音,正好跟报告(ほうこく)、联络(れんらく)、商量(そうだん)这三个词的第一个字母发音一样。”

“菠菜法则”是日本企业的基本原则,任何一个雇员,从部长到社长,无一例外都要执行这条原则。它恰由三部分组成,即:报告、联络和商量。所谓“报告”,就是把自己工作的进展状况随时通知同事,比如出差回到公司,一定要把所见所闻汇报一番,外出的收获要让全体同事分享;“联络”,就是把自己目前遇到的问题通知有关同事,如上班路上堵车可能迟到,你得打电话告诉同事你何时能到公司;“商量”,是工作遇到问题时,一定要找同事或者上司咨询,以集体智慧予以解决。

“不管是报告、联络还是商量,最基础的还是信息。”孙庚说。

而信息似乎成了日本的呼吸系统,影响着经济,也影响着人们的生活。

商战的手段

林洋曾在日企任职软件工程师,负责开发适用于中国IT环境的应用软件。和易君类似,他每天上班的第一件事,就是到国外开源网站和国内技术论坛上搜索目前最流行的产品。这是他日本上司的要求,适用于每一个研发团队成员。

搜索完信息,他还需要针对产品进行分析并撰写成报告。“开发产品的公司,公司所在国家的市场环境,产品类型、优缺点、报价,是否适合日本,能不能在中国做本土化……”林洋称,报告的字体、段落格式、行间距都有具体要求,写完后,还要上传至公司网络,提交给上司,供内部分享。

而除了上网寻找专业资料外,日本的大小企业,都会订购与本企业有关的报刊杂志。

日本最大的综合电机制造商日立株式会社所订的国内外报刊杂志多达3000种,其中三分之二是国外出版。包括企业高度关注的出版物,还有能及时反映世界各国有关经营管理、科学技术的新发展、新动态的专业文献速报,能反映某个行业最新技术成就的有关论文等等,企业往往根据论文介绍的原理,提出改革产品的方案,或制定新的产品开发规划。

此外,企业会花大力气搜集国内外的专利索引、目录和同行业新产品的样本,前者用以编写与本企业产品发展有关的专利参考文摘,提供给产品研究设计人员参考;后者虽然内容简单,但直观性强,有经验的技术人员常常能从样本中获得启发。

而在东芝,仅研发部门资料库的藏书就超过四万卷。其内部网络,名为“TOSFILE”,还有20多名专职“情报”人员负责处理信息流。

除了从公开信息中搜索内容之外,据林洋称,他们公司市场部人员往往会伪装成公司的采购,到各个软件公司了解产品性能。“比如通过各种手段拿到产品介绍PPT,或讓对方到我们公司来做授权,直接在电脑上装上产品进行测试。”林洋告诉本刊记者,这种方式虽看不到产品的核心技术要点,但能了解产品的构造、面向人群和基本的框架。这些信息,自然也会形成报告,传至公司内网。

“我在那个日企3年多,基本不写代码,天天开会,产品研讨会。每天白天,不定期,比如日本上司看过报告后,觉得某一款产品有潜力,就把研发人员叫过来一起对它进行分析。”这位程序员告诉本刊记者。

而林洋所在企业的做法,并非个例。

日本企业家中流行一句名言:“情报就是金钱”。在企业家眼里,“情报”就是在商流与物流之中所产生的一种信息流,曾在日本三井商社工作十二年的白益民认为,日本缺乏资源,因此日本的企业靠情报来获取技术、市场、资源和渠道。

在这其中,综合商社就是一个“情报局”,白益民称,日本最大综合商社之一的三井物产,其强大的信息情报网络甚至被日本社会认为在“美国中央情报局之上”,“情报”就是整个公司的命脉。

三井的综合情报系统,叫做“三井全球通讯网”。据白益民称,三井迄今已有上千家子公司分布全球,昼夜24小时不停运转,不停收集经济以及各类信息,进行综合性、战略性的研究,每天都有高达6.5万份“情报”传送。

生活的方式

日本的这种信息“情报网”不仅遍及全球,其社会的方方面面,也在这层层叠叠的网眼上享受着其带来的便利—优惠打折信息会放进每日的报纸中;地铁和车站站台放有各种招工启事;区役所等社会服务机构的门前,摆放着免费的生活资料;老年人的活动告示,会公布在信息板上,“有些老年人没事情聚在一起唱歌、弹三弦,或者免费教外国人日语,与外国人进行文化交流,什么都有。”卓维佳告诉本刊记者。

而对信息的渴求,也催生了日本特有的“手帐文化”。

打开日本最大的购物网站乐天市场,手帐被单独分成一类,价格从几十人民币的简易版到数百元的精装版不等。每一本手帐的商品介绍中,还有生产商为用户做的详细使用攻略。每周,乐天市场还会根据用户评价,销售数量、价格等因素,对手帐进行排名。

“在日本,如果没有手帐,那么大家对你这个人的评价就很低,甚至会觉得你不靠谱。”易君说,“毕竟手帐是记录日程的东西,如果没做记录再忘了,真的要不停地道歉,给人留下很差的印象。”

即使已经辞职回国,如今易君还是会每年买一本手帐,将工作要点、未来的计划和已经确定的行程记录下来。

而对于卓维佳这样的全职妈妈来说,手帐更是必不可少。翻开她的手帐,上面密密麻麻记录了她女儿的行程:9月25日在家贴好五十音图海报并反馈给老师;9月26日带女儿去围棋班;10月7日带女儿参加雅马哈钢琴体验课……

卓维佳坦言,她只有一个孩子,因此记录的东西还算简单,“有的人家里有三四个孩子的,那个本子真的是记得密密麻麻。”

在与日本人的交往中,卓维佳也会询问他们为何这么喜欢搜集“情报”,她的朋友告诉她,可能是因为“日本是一个A型血国家”,在沟通方面并不是特别擅长,因此人们非常重视在谈话之前,预设一个主题。

“比如说家里来了人,一起拿出一本相册观看,就已经制造了一个谈话主题。因此,日本人会把一个信息变成一个话题,来作为一种谈资。”卓维佳称。

9月中旬,卓维佳与丈夫带着刚刚入幼儿园的女儿,一家三口外出游玩。回来后,卓维佳的丈夫将旅途见闻一一写下,与简单的游记不同,她的丈夫做出了一本“旅行专辑”,比如当地有一种啤酒他很喜欢,就会贴上啤酒的照片,甚至会留下啤酒瓶,把关于啤酒信息的那部分剪下来贴上。

这个专辑不仅是为了纪念,更是为了拿给亲戚朋友传阅。“这其实就是一种‘情报,因为个人体验强,挖得很深,‘情报的独特性就很大。”卓维佳告诉记者。

卓维佳称,在日本,人们喜欢组建各种学习会、各种兴趣俱乐部或者同好会,定期聚会交流各种信息情报。她的丈夫就会以爱好组团,自发地做一些流通的小杂志,相互之间传播。

“日本人的信息意识高,朴素的原因跟日本的自然灾害很多有关系。当灾害发生,人们非常需要信息进行逃生和救助。”孙庚对记者说,另一个原因,在于日本学术界在信息科学领域进入得早,学术研究水平高。“在信息学的研究中,专门有一种叫做灾害信息学,就是日本人做的。”

进入信息时代,“情报”的外延在无限扩大,它囊括了大众传媒、情报产业、政府、企业、地域、家庭、教育等社会各方面,情报技术也以其他学术分野无法想象的速度发展着。在日本,情报学已经成为许多大学竞相开设并投入大量人力财力研究的一门显学。

1979年10月建于日本茨城县筑波市的日本图书馆情报大学,是日本一所为社會培养从事情报生产、加工、流通和利用人才的国立大学。1995年,静冈大学开设了对情报学进行综合研究的情报系,该系由理科系的情报科学专业和文科系的情报社会专业组成。2000年4月,又设置情报学硕士课程。1992年4月,日本东京大学在原新闻研究所的基础上,成立东京大学社会情报研究所,从研究新闻传播的新闻学,脱颖为研究信息传播的传播学,这成为此后日本诸多大学新闻学专业改革的先声。

而正如胡平所言,日本的“情报”文化,在一定程度上成为了这个国家的立世之基,生存与拓展的第一要务。