贵州书院史研究的回顾与展望

2017-05-30罗光雄

罗光雄

摘要:在贵州教育史上,书院对推动社会进步发挥了重要作用。从书院断代史研究、以王阳明为中心、书院与民族地区社会发展、书院经费与改制等七个方面梳理贵州书院研究文献,发现既往对贵州书院的研究取得了较为丰硕的成果,但研究不够深入,研究主题不集中。对贵州书院的研究应重视整体性、系统性,研究的视野和方法应不断突破,尤其应运用比较方法研究。

关键词:贵州书院; 研究现状; 回顾与展望

中图分类号:G529文献标识码:A文章编号:1674-7615(2017)03-0128-07

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2017.03.028

在中国历史上,书院作为一种特殊的教育组织形式延续了上千年,直至清末退出历史舞台。在书院存世的上千年里,其在人才培养、文化传承、学术探究等方面发挥了无可取代的作用,自唐代至清末,书院多达7000多所,分布在如今中国的32个省(市)区。僻居中国西南的贵州,早在南宋绍兴年间已在沿河建立銮塘书院和竹溪书院。

在贵州历史上,明清两代是贵州政治、文化、教育大发展的时期。明永乐十三年(1413年)贵州设立行省,正式成为明王朝十三行省之一,从此贵州政治上的行政边缘处境得到调适,促进了贵州政治、经济、文化的发展,教育也随之迈向新的阶段。明代贵州有史可稽的书院有30余所,到清代书院数量激增,有140余所,这些书院“在发展教育,传播先进文化,推动贵州社会进步方面作出了应有贡献”[1]。长期以来,对贵州书院的研究比较冷清,上世纪80年代以后,特别是进入21世纪以来,学界日益重视贵州书院的研究,取得了较为丰硕的成果。对贵州书院研究现状的梳理与考察,有助于推动贵州书院研究的深入。

一、贵州书院史研究概况

书院研究兴起于上世纪20年代,这是国人在新学制下,开始反思中国的学校教育问题所带来的一种思潮[2]。自此以后,书院研究渐渐受到学界的关注,有学者统计,上世纪20年代到70年代,已发表的书院研究论文136篇[3],专著、论文集等有几十部之多。书院的研究成果可谓丰硕,但这些研究成果尚未真正触及贵州书院。

20世纪80年代后,学界对书院日渐关注,涉及贵州书院的研究开始出现。对贵州书院的研究散见于大量专题研究书院的著作中,比如《中国古代的书院制度》[4]、《中国书院史》[5]等。21世纪后,随着学界对中国书院的关注,大量关于书院的著作出版,贵州各地的书院得以陆续展现出来,邓洪波的《中国书院章程》[6]提及了黎阳书院,邓洪波、彭爱学主编的《中国书院揽胜》[7]介绍龙岗书院、紫阳书院、莲花书院的建筑布局等内容。随着学界对书院研究的深入,相关著作纷纷涌现,代表性的著作有:李兵的《书院与科举关系研究》[8]、王炳照的《中国古代书院》[9]、邓洪波的《中国书院史》[10]、肖永明的《儒学·书院·社会——社会文化史视野中的书院》[11]、江堤的《中国书院小史》[12]等等,上述这些著述都或多或少论及了贵州书院,内容大都围绕王阳明创办的龙岗书院及讲学活动展开。

进入21世纪,专章论述贵州书院的著作开始出现。贵州师范大学张羽琼对贵州各地教育史作了大量细致的考察后,出版专著《贵州古代教育》[13],该书专辟章节探究了贵州各地的书院,特别探讨了明代书院的发展特点和贵州书院的教学管理情况,同时也考察了清代贵州书院迅猛发展的原因、清代书院发展的特点等。孔令中主编的《贵州教育史》[14] ,另辟专章论述了贵州书院制度的建立情况,着重介绍了一些贵州著名的书院,比如草庭书院、文明书院、龙岗书院、鹤楼书院、南皋书院等。不仅如此,这本著述在介绍清代贵州书院时,列举了清代贵州书院的数量、创办人、时间及书院地址,之后对书院的教学、管理等进行了探讨。这是迄今目力所及、相对全面反映贵州书院概况的两本著作,但细究之后发现,这两本著作均以考察贵州教育发展史为主线,只是将书院作为贵州教育发展史不可或缺的部分予以探讨。

迄今为止,涉及贵州书院的学术专著不少,但没有一本真正意义上专门研究贵州书院的专著。这种状况很不利于贵州书院史研究的系统化和深入化。

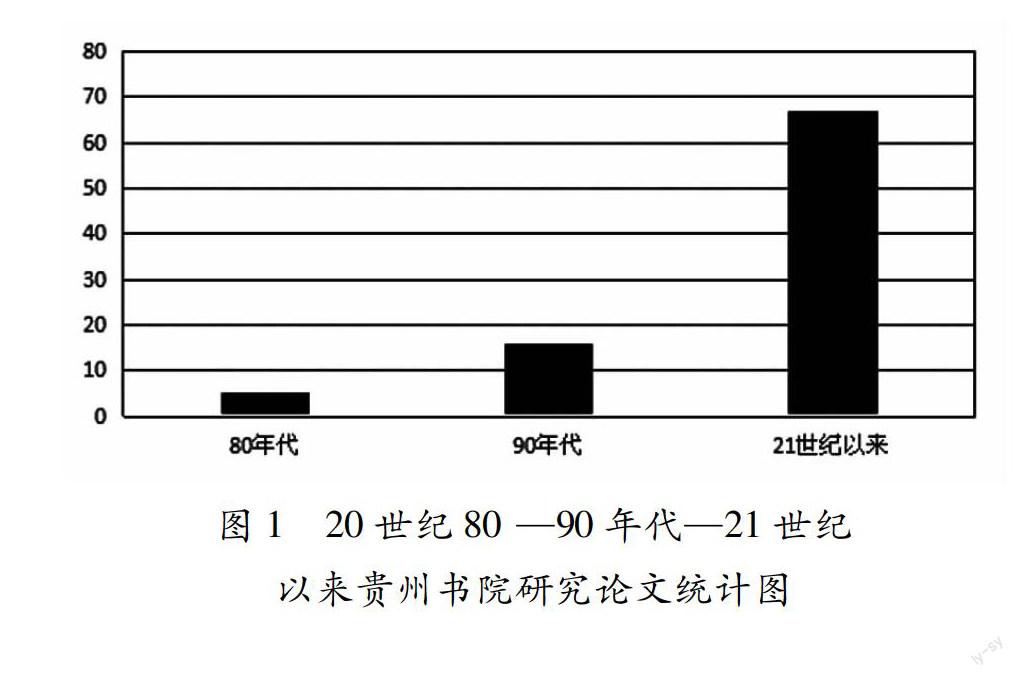

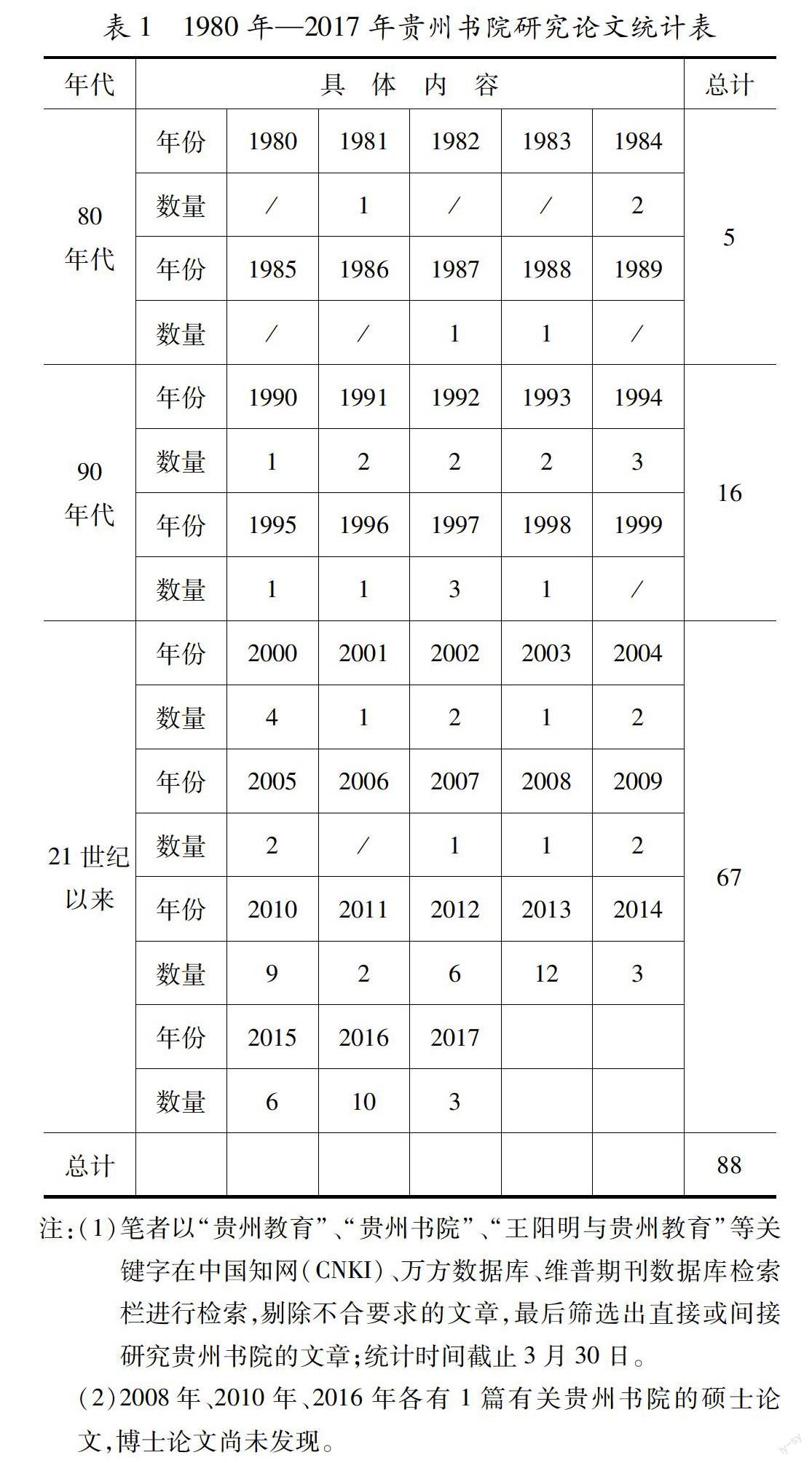

真正专题研究贵州书院的已有成果主要集中于期刊论文、硕士论文及报刊杂志。据不完全统计,80年代至今,已发表的文章88篇,其中80年代5篇、90年代16篇,21世纪后67篇,成绩平平,但细究贵州书院的研究轨迹,亦可感知学界对该领域逐渐重视的情形。现将80年代以来发表的论文情况统计如下(表1,图1)。

由表1可知,在80年代,关于贵州书院的研究仅1981年、1984年、1987年、1988年有论文发表,且数量较少,对贵州书院的研究尚处薄弱阶段;90年代,论文的数量仍不乐观;21世紀后,论文的数量急剧攀升,从发表论文的年份上看,2010年至2017年论文数量为51篇,占80年代以来所有论文数量的58%,这7年里发表的论文数量占21世纪以来近17年论文数量的77%,由此可以窥探近年来学界对贵州书院研究的动向。

据图1所示,80年代、90年代及21世纪以来贵州书院研究论文数量呈上升态势。由此推断,21世纪后学界较之以往重视贵州书院的研究,研究内容也渐趋广泛,研究向纵深发展,其具体情况兹述于下。

二、贵州书院史研究的成就

(一)书院断代史研究

特定的历史时期造就该时期特有的历史文化,同样,每一历史时段的书院作为该时期教育史、文化史的一部分,也各具特色。书院断代史研究截取和选定某一历史时段(或某一历史时段特定区域)的书院进行考察,能更好地聚焦当时书院的发展形态,亦可窥探书院在历史时空中的发展变迁。

据粗略统计,以断代史研究为视角专题考察贵州书院的论文共36篇,其中宋元时期1篇、明清两代9篇、明代10篇、清代16篇。由此可见,学界对清代贵州书院的关注度相对较高,明代次之,宋元时期很少涉及。究其可能之原因,如下:第一,贵州在宋元时期建立的书院较少,明代贵州建省以后,书院才开始兴起,清代则是贵州书院的勃兴时期;第二,宋元时期年代久远,有据可查的史料相对缺乏,而明清两代,特别是清代以来,史料相对丰富;第三,明代贵州建省后,贵州与中原地区的互动加强,研究明清两代的书院发展能从侧面映射当时的社会、文化等概貌,研究价值相对较高。关于贵州书院断代史研究,以下分而述之。

张羽琼《浅谈书院在贵州的早期发展》[15]算是极为少见的专题探究宋元时期贵州书院的文章。该文考述南宋的銮塘书院和元朝时期的文明书院,与以往介绍性文章不同,该文最大的亮点是史论结合,从历史地理、社会经济条件等维度解析了缘何銮塘书院出现在黔东北,剖析了元朝时期文明书院创建的历史背景。遗憾的是,文章仅探讨了两所书院,且着重考察其创建背景,书院的创建、发展过程、讲学活动等并未详细论述。

何静梧、杨经琦的《明清两代的贵州书院》[16]应该是较早专题研究贵州书院的文章,从建置、教学和经费三方面切入,论述了明清两代贵州的书院,作者在查阅明代以来的贵州地方志,按年代先后梳理了明清两代贵州各地的主要书院。文章偏重于史料的考证、梳理,分析成分较少。欧多恒、王正贤《明清时期的贵州教育》[17]用较大篇幅论述了贵州书院的发展,作者认为明清两代贵州书院对贵州的经济、人才培养等方面作了重要贡献。傅宏的《明清两代贵阳书院的流变》[18]主要探讨了明清两代贵阳的书院发展和变革。

方宁在《明代贵州书院的发展和特点》[19]、《明代贵州书院的基本特征及其历史文化价值》[20]两篇文章中认为,明代贵州书院呈现出三个特征:书院区域分布的不均衡、书院教育具有面向社会大众转移的倾向、书院教育促进民族之间的交流融合。观点独到,为后续研究提供了一条参考路径。张羽琼《论明代贵州书院的发展》[21]一文,探讨了明代在贵州境内书院的发展情况,并根据地方史料统计出明代贵州境内的书院约有38所,并一一列举。值得一提的是,张羽琼指导的硕士研究生在2008年撰写了题为《论明代贵州书院发展及对贵州区域文化的影响》[22]的硕士论文,这篇论文主要论述了书院教育在贵州的兴起和发展、明代贵州书院教育及其特点,并探讨了书院对明代贵州区域文化的影响。

考察清代贵州书院的文章也不少。禹玉环的《论清代贵州书院的特征》[23]是一篇值得称道的文章。作者在考述清代贵州的书院发展后认为,无论是数量、规模、规章制度还是内部管理水平,清代远远超过明代。禹玉环、罗进的《论清代贵州书院的影响》[24],解析书院在培育人才、推动教育事业发展、传播文化、端正文风等方面发挥的作用。邓德生《清代贵阳书院管窥》[25]主要考述清代贵阳地区书院的兴衰过程,并论述了这些书院的制度。

总体而言,贵州书院断代史研究有不少研究成果,主要涉及明清两代。从研究视角看,从宏观层面考察明代贵州书院的文章较多,而清代贵州书院更多的是从具体的领域予以探究,研究较为深入。从研究内容看,考察清代贵州书院的文章分析性较强,不局限于整理史料;而研究明代贵州书院的文章倾向于对史料的考证、整理,这也为后续研究打下了坚实基础。

(二)书院与民族地区社会发展

有学者指出,明清之际的贵州社会变革,主要是通过民族地区近乎天翻地覆的变化来实现的[26]。明清两代书院在贵州民族地区从兴起到勃兴,一定程度上推动了民族地区文化教育的发展,从而促进了社会变革。

对贵州民族地区的书院不乏学者关注。钟德宏的《清代大定府属书院初探》[27],主要考察大定府(今大方县)管辖地区的书院发展情况,内容涉及书院选址、教职员分工问题、经费、教学成果等方面。王雨容《论明清时期清水江流域黎平地区的书院教育》[28]考述黎平地区书院的发展概况,并探讨这些书院的管理、教学特色,是一篇多维度考察民族地区书院发展的文章。吴军《清代侗族地区的书院教育》[29]深入探讨侗族地区的书院发展概貌、教学、管理制度等。刘淑红《试论明代少数民族地区的书院研究》[30]论述了贵州少数民族地区书院的发展概况。

在考察古代贵州民族地区教育发展情况时,不乏文章用大量笔墨对书院予以论述,比如,颜勇《明清贵州苗族教育述论》[31],李昌礼、颜建华《论明清时期安顺儒学兴盛的原因及社会影响》[32],李红香、王凤梅《清代黔东南苗疆学校教育类型及其影响研究》[33],伍文义的《简论布依族地区学校教育的产生及发展》[34],赵一君的《明清时期布依族地区的学校教育》[35]。另外,李毅然《清镇教育发展与人才造就》[36]、白林文《试论清代贵州少数民族学校教育的发展与成效》[37]、陈冬梅《明至民国时期黔东南教育及其影响》[38]等文章都是选取贵州少数民族地区的教育进行研究,其间均有论及书院教育。

有关贵州书院与少数民族地区关系的文章,一般认为书院有力地促进了民族地区文化教育的发展,培养了人才,加速了当地的发展。然而,书院在贵州民族地区的创建和发展未必是一帆风顺的,书院在传播儒学文化时也存在民族冲突和文化选择等问题。这些都亟须进一步挖掘史料,基于史實,全方位、多维度、深入去探究书院发展与贵州民族地区的互动关系。

(三)以王阳明为中心的书院研究

王阳明谪居贵州龙场,自创办龙岗书院讲学后,其心学思想开始传播,研究贵州书院,王阳明是关注的重点。

万书元、田晓冬撰写的《理学的变脸与学人的变身》[39],这是一篇有深度的文章,主要探究王阳明思想的转变,其间论述了王阳明在贵州创办的书院及王学的传播。贺秋菊的《论明代书院心学化》[40]主要考察王阳明在贵州创办书院后,书院的心学化在社会各方面产生的深远影响。宋荣凯《论王阳明创建龙岗书院的动因及条件》[41],对王阳明创建龙岗书院的动因及其条件作了深入探讨,不仅让读者全面了解王阳明的谪戍贵州龙场期间的史事,也有助于弄清王阳明对贵州书院及教育发展所作出的贡献。宋荣凯、朱慧敏的《论王守仁对明代书院教育的贡献》[42],简述王阳明创建龙岗书院、主讲文明书院的史实,作者认为王阳明所开启书院教育之风为黔中王学的产生奠定了基础。

以王阳明为视角探讨贵州书院的文章还有很多。比如,李兴祥的《明代贵州民族地区教育发展模式探微——以王阳明为考察对象》[43]、王路平的《王阳明与贵州明代书院》[44]等等。必须提及的是,谭佛佑的《王阳明“主贵阳书院”辩证》[45]与王路平的《王阳明“主贵阳书院”正误》[46]研究内容极为相似,两位学者在细致查阅相关文献的基础上,有史有据地指出了学界普遍认定“王阳明主讲贵阳书院”的错误,而认为王阳明主讲的是文明书院而非贵阳书院。

研究贵州教育史,绕不开王阳明。同样,研究贵州书院,更不能不提王阳明,这也是研究贵州书院史的一大特色。目前学界关注王阳明的研究成果可谓皇皇大观。相比之下,聚焦王阳明与书院发展特别是与贵州书院发展的研究非常薄弱。殊不知,贵州是阳明心学之源,而贵州境内的书院在传播阳明学说的过程中也曾发挥不可磨灭的作用。因此,关注王阳明与贵州书院两者关系将更加丰富阳明学说的研究领域。

(四)书院功能

中国古代书院是一种独特的教育组织形式,兼具讲学、藏书、祭祀的功能。不少研究书院的专著或论文都有论及书院的功能,研究贵州书院也不例外。禹玉环《清代貴州书院教育功能强化剖析》[47]从教学、藏书、祭祀三个角度来论述清代贵州书院的教育功能,作者认为教学、藏书、祭祀促进了贵州书院的发展和进步,推动贵州书院教育功能的强化。李良品、彭规荣《论乌江流域民族地区明清书院的组织、教学与藏书管理》[48]一文对教学和藏书都有论述。

张明《明代贵州的书院讲学运动》[49]论述王阳明的讲学活动,考察明代贵州书院讲学运动的发展,作者认为贵州书院的讲学推进了贵州的文教事业。张明的另一篇文章《王阳明与黔中王门的书院讲学运动》[50]主要围绕王阳明创办书院讲学、黔中王学形成和发展来考察书院。此外,陆永胜的《王阳明龙岗书院讲学考论》[51]也考察了书院讲学。

雷成耀的《清代贵州书院藏书考略》[52]是当前唯一专题研究贵州书院藏书的文章,该文探讨清代贵州各地书院藏书情况、藏书的来源、图书的管理制度。

张羽琼《浅谈明清时期贵州书院的祭祀》[53]算是研究贵州书院祭祀的佳作,该文深入浅出、有史有据地探讨贵州书院的祭祀规制、祭祀典礼、祭祀对象。另外,王胜军《明清时期西南书院祭祀与儒学传播》[54]也论及贵州书院的祭祀。

(五)书院经费与改制研究

纵观学界对书院的研究,书院经费及改制问题一直是关注的重点。目前专题研究贵州书院经费、改制的文章不多。

袁仕勋、江星敏《明清时期书院的经费筹措与管理初探——以黔东南书院为例》[55]在讨论书院经费重要性的基础上,考察黔东南书院的经费来源、经费管理与使用等相关内容。禹玉环的《清代贵州书院的经费问题研究》[56],探讨清代贵州书院经费的来源、经费管理、经费状况,作者认为,清代贵州的很多书院受到经费问题的困扰,经费短缺是制约贵州书院发展的一个重要原因。

杨菲的《晚清贵州书院改制研究》[57]应该是首篇专题研究贵州书院改制问题的文章。该文以晚清贵州书院改制为对象,从具体的历史进程入手,分析贵州对旧有书院的改制过程,呈现贵州书院改制的基本情况。基于此,作者分析了贵州书院改制的主要特点及社会影响。龙震的《清末贵州书院改制及其特点》[58],主要围绕清末废科举后对书院进行改制的问题进行探讨,选取的角度也相对较新。

(六)个案研究

书院的个案研究有着以小见大的作用[59],在研究贵州书院时,以个案研究的方法更能深入考察。

谭佛佑的《贵山书院始末述略》[60]对贵山书院的发展作了细致的考察,还对贵山书院的教师予以探讨。他的另两篇文章《清镇东门正街的凤梧书院》[61]和《开阳书院的建置与名称的由来》[62],前篇考述建于清道光四年的凤梧书院,内容涉及凤梧书院的发展过程、藏书,后篇考察开阳县开阳书院的变迁史,集中探究开阳书院名称的来由。考察个别书院的文章还有:周感芬、陆伟林的《贵州教育史上的一朵奇葩——花溪青岩书院及其学子》[63],熊洪斌的《笔山书院的教育与书院文化初探》[64],张明的《贵州“阳明书院”源流述略》[65],李浩、蒙锡正的《略论贵州思南书院教育》[66],李储林的《试论贵山书院之历史贡献》[67],等等。

(七)贵州书院研究新气象

近年来,学界对贵州书院的研究突破了以往研究的局限,采用了新方法、运用了新视角。

比较有代表性的文章有王胜军的《王阳明书院理念与朱熹之比较——以<教条示龙场诸生>与<白鹿洞书院揭示>为例》[68],该文运用比较的方法,从王阳明和朱熹制定的书院条规切入,探究其书院理念的异同,视角独特。石迪、何凯的《试论贵州书院的文化传播》[69]以传播学为视角,探讨王阳明及其子弟在贵州书院教学活动中对阳明心学的传播及其对贵州文化发展的贡献。丁湘梅的《书院文化对刘显世、王文华、何应钦等人物成长的影响》[70]通过考察笔山书院几位学生的成长轨迹,探讨书院在学生人格成长方面独有的教育功能。以学生为研究基点,以此探讨书院的教学功能及其历史贡献,研究视角值得借鉴。

张羽琼《清代贵州书院时空分布特点探析》[71]与雷成耀、杜建群《清代贵州民族地区书院的发展及分布特征》[72]均是以书院分布为视角来研究清代贵州书院,但侧重点不同。前篇深入考察清代贵州书院的时间分布、地域分布、创办者情况,最后解析清代贵州书院发展的原因,值得称道的是,作者运用较多图表清晰地展示了清代贵州书院的时空分布情况,值得学习。后篇也运用图表呈现了清代贵州书院的时空分布,但较之前篇略显粗糙,作者着力考察清代贵州书院的时间、地域分布特征,并探讨影响分布的原因。

三、贵州书院史研究的特点及今后研究的展望

由前述可知,迄今为止,贵州书院研究取得了较为丰硕的成果,推进了学界对这一领域的研究,无论是研究的广度和深度,都为后续研究指引了方向。既往研究主要有以下特点:其一,研究范围较广,应该关注的书院研究领域都有涉及,但研究尚欠深入;其二,从目前研究书院的成果来看,研究主题不集中,缺乏系统性;其三,近年来,学界开始关注贵州书院研究,并开始借鉴、运用其他省份研究书院的方法、视角来考察贵州书院。

通过梳理以上学术史,笔者认为理应致力于以下几个方面:

第一,研究内容应重视整体性、系统性。贵州早在南宋就建有书院,明代贵州建省后贵州书院开始兴起,清代更是贵州书院的勃兴时期。因此,在研究贵州书院时,理应整体、全面考察贵州书院的发展情况,如此方能完整呈现贵州书院发展的轨迹。此外,在研究贵州书院时,应该着力围绕每所书院的历史沿革、教学情况、教师管理、学生管理、经费等问题来考察,这样才能使研究系统化。

第二,研究的视野和方法应不断突破。从研究贵州书院的现状看,大都集中于历史学领域,应该尝试运用多学科的研究方法,从教育学、社会学、经济学的视角切入,这样才能使贵州书院的研究呈现多层次全方位的局面。另外,在研究贵州书院时,可以尝试运用边疆学、民族学的研究方法,将贵州书院发展置于当时全国社会大背景下来考察贵州与中原地区的教育互动,突显其独特性、发展走势。如此,将有助于立体地呈现贵州书院的发展、变迁形态,在某种程度上可以丰富中国书院史的研究。

第三,多运用比较研究方法。贵州偏安西南一隅,属多民族聚居地区,其书院更具区域特色,即使在贵州辖区各地,因文化、风俗等方面的差异,书院办学也会有差异。因此,在研究时可以尝试运用比较研究方法,包括两方面:一是考察贵州书院时,可以与同一时期其他省份的书院进行多维度多侧面的比较,探究其差异及其深层原因,从而推进书院史研究的深入;二是进行个案考察时,可以比较贵州省内各书院的差异,勾勒出贵州各地书院发展的图谱。

纵观中国历史,书院已然成为中国社会文化史及教育史的重要构成部分,同样,在贵州社会文化发展的历史上,书院的作用也不可估量。迄今为止贵州书院研究所取得的成果,为推动进一步深入研究打下了坚实基础。相信在前辈先贤引领及后辈学人的努力下,贵州书院研究定会出现崭新的局面。

参考文献:

[1]张羽琼.贵州古代教育发展述略[J].贵州文史丛刊,2000,(2):56-61.

[2]周雪敏,苑宏光.民国时期的书院研究述评[J].长春师范学院学报(人文社会科学版),2007,26(2):46-49.

[3]邓洪波,周月娥.八十三年来中国书院研究[J].湖南大学学报(社会科学版),2007,21(3):31-40.

[4]陈元晖,尹德新,王炳照 编著.中国古代的书院制度[M].上海:上海教育出版社,1981.

[5]李国钧.中国书院史(第2版)[M].长沙:湖南教育出版社,1998.

[6]邓洪波.中国书院章程[M].长沙:湖南大学出版社,2000.

[7]邓洪波,彭爱学.中国书院揽胜[M].长沙:湖南大学出版社,2000.

[8]李兵.书院与科举关系研究[M].武汉:华中师范大学出版社,2005.

[9]王炳照.中国古代书院[M].北京:中国国际广播出版社,2009.

[10]邓洪波.中国书院史[M].武汉:武汉大学出版社,2012.

[11]肖永明.儒学·书院·社会——社会文化史视野中的书院[M].北京:商务印书馆,2012.

[12]江堤.中国书院小史[M].北京:中国長安出版社,2015.

[13]张羽琼.贵州古代教育[M].贵阳:贵州教育出版社,2003.

[14]孔令中.贵州教育史[M].贵阳:贵州教育出版社,2004.

[15]张羽琼.浅谈书院在贵州的早期发展[J].教育文化论坛,2013,(5):116-119.

[16]何静梧,杨经琦.明清两代的贵州书院[J].贵州文史丛刊,1981,(1):92-99.

[17]欧多恒,王正贤.明清时期的贵州教育[J].贵州社会科学,1984,(3):52-61.

[18]傅宏.明清两代贵阳书院的流变[J].贵州文史丛刊,2010,(1):53-54.

[19]方宁.明代贵州书院的发展和特点[J].安顺学院学报,2012,14(3):106-110.

[20]方宁.明代贵州书院的基本特征及其历史文化价值[J].教育文化论坛,2013,(5):120-124.

[21]张羽琼.论明代贵州书院的发展[J].贵州社会科学,2002,(5):103-107.

[22]高志刚.论明代贵州书院发展及对贵州区域文化的影响[D].贵州师范大学,2008.

[23]禹玉环.论清代贵州书院的特征[J].毕节学院学报,2009,(12):97-100.

[24]禹玉环,罗进.论清代贵州书院的影响[J].沧桑,2011,(1):55-56.

[25]邓德生.清代贵阳书院管窥[J].贵州大学学报,1990,(4):89-92.

[26]李耀申.试论明清之际的贵州民族社会变革[J].贵州民族研究,2006,(2):151-154.

[27]钟德宏.清代大定府属书院初探[J].贵州文史丛刊,1988,(4):71-75.

[28]王雨容.论明清时期清水江流域黎平地区的书院教育[J].教育文化论坛,2013,(3):97-102.

[29]吴军.清代侗族地区的书院教育[J].贵州教育学院学报(社会科学),2005,(5):1-4.

[30]刘淑红.试论明代少数民族地区的书院研究[J].贵州民族研究,2012,(2):188-193.

[31]颜勇.明清贵州苗族教育述论[J].贵州民族研究,1994,(2):150-157.

[32]李昌礼,颜建华.论明清时期安顺儒学兴盛的原因及社会影响[J].教育文化论坛,2013,(6):70-73.

[33]李红香,王凤梅.清代黔东南苗疆学校教育类型及其影响研究[J].教育文化论坛,2015,(2):119-124.

[34]伍文义.简论布依族地区学校教育的产生及发展[J].贵州民族研究,2000,(2):143-149.

[35]赵一君.明清时期布依族地区的学校教育[J].民族教育研究,2008,19(4):77-82.

[36]李毅然.清镇教育发展与人才造就[J].贵州文史丛刊,1992,(1):125-130.

[37]白林文.试论清代贵州少数民族学校教育的发展与成效[J].民族教育研究,2015,(6):68-73.

[38]陈冬梅.明至民国时期黔东南教育及其影响[D].贵州大学,2016.

[39]万书元,田晓冬.理学的变脸与学人的变身[J].南京理工大学学报(社会科学版),2006,19(3):20-26.

[40]贺秋菊.论明代书院心学化[J].广西社会科学,2007,(1):184-187.

[41]宋荣凯.论王阳明创建龙岗书院的动因及条件[J].黔南民族师范学院学报,2010,(2):42-46.

[42]宋荣凯,朱慧敏.论王阳明对明代贵州书院教育的贡献[J].怀化学院学报,2010,29(3):52-55.

[43]李兴祥.明代贵州民族地区教育发展模式探微——以王阳明为考察对象[J].贵州民族研究,2010,(1):191-195.

[44]王路平.王阳明与贵州明代书院[J].贵州社会科学,1994,(4):47-53.

[45]谭佛佑.王阳明“主贵阳书院”辩证[J].贵州文史丛刊,1987,(1):81-83.

[46]王路平.王阳明“主贵阳书院”正误[J].浙江学刊(双月刊),1997,(6):83-85.

[47]禹玉环.清代贵州书院教育功能强化剖析[J].陕西广播电视大学学报,2010,(3):58-61.

[48]李良品,彭規荣.论乌江流域民族地区明清书院的组织、教学与藏书管理[J].重庆社会科学,2005,(6):119-123.

[49]张明.明代贵州的书院讲学运动[J].当代贵州,2013,(11):62-63.

[50]张明.王阳明——与黔中王门的书院讲学运动[J].贵阳学院学报(社会科学版),2014,(2):1-7.

[51]陆永胜.王阳明龙岗书院讲学考论[J].中山大学学报(社会科学版),2017,(1):150-161.

[52]雷成耀.清代贵州书院藏书考略[J].安顺学院学报,2013,15(4):103-105.

[53]张羽琼.浅谈明清时期贵州书院的祭祀[J].教育文化论坛,2016,(1):136-140.

[54]王胜军.明清时期西南书院祭祀与儒学传播[J].贵州社会科学,2016,(9):104-108.

[55]袁仕勋、江星敏.明清时期书院的经费筹措与管理初探——以黔东南书院为例[J].湖北第二师范学院学报,2016,(12):23-26.

[56]禹玉环.清代贵州书院的经费问题研究[J].大众科技,2010,(9):218.

[57]杨菲.晚晴贵州书院改制研究[D].广西师范大学,2010.

[58]龙震.清末贵州书院改制及其特点[J].安顺学院学报,2012,14(4):87-91.

[59]邓洪波,赵瑶杰,姚岳.2012年书院研究综述[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2013,(10):42-47.

[60]谭佛佑.贵山书院始末述略[J],贵州文史丛刊,2004,(3):73-76.

[61]谭佛佑.清镇东门正街的凤梧书院[J].贵阳文史,2013,(4):49-50.

[62]谭佛佑.开阳书院的建置与名称的由来[J].贵阳文史,2014,(1):40-41.

[63]周感芬,陆伟林.贵州教育史上的一朵奇葩——花溪青岩书院及其学子[J].贵州大学学报(社会科学版),2010,28(4):96-99.

[64]熊洪斌.笔山书院的教育与书院文化初探[N].黔西南日报,2011-7-8(5).

[65]张明.贵州“阳明书院”源流述略[J].阳明学刊(第八辑),2015:187-203.

[66]李浩,蒙锡正.略论贵州思南书院教育[J].铜仁学院学报,2015,17(3):44-46.

[67]李储林.试论贵山书院之历史贡献[J].教育文化论坛,2013,(5):125-130.

[68]王胜军.王阳明书院理念与朱熹之比较——以《教条示龙场诸生》与《白鹿洞书院揭示》为例[J].教育文化论坛,2013,(3):17-20.

[69]石迪,何凯.试论贵州书院的文化传播[J].新闻传播,2013,(7):57-59.

[70]丁湘梅.书院文化对刘显世、王文华、何应钦等人物成长的影响[J].前言,2012,(14):161-164.

[71]张羽琼.清代贵州书院时空分布特点探析[J].孔学堂,2016,(2):39-49.

[72]雷成耀,杜建群.清代贵州民族地区书院的发展及分布特征[J].贵州民族研究,2017,(1):206-209.

(责任编辑:赵广示 )