民族的继承 时代的象征

2017-05-30朱慧子

朱慧子

[摘 要]黎英海曾经为聂耳创作的五首歌曲进行了钢琴编配。在钢琴伴奏写作中,他运用了汉族调式及和声技法,清晰地还原了作曲家的时代风格和创作意图:在和声的运用上,除了传统的三度叠置以外,为了适应歌曲的内容和风格而采用的一些经过处理的非三度叠置和弦,如琵琶和弦、四五度结构、复合和弦和二度结构和弦等;伴奏织体和节奏上则追求“简单、形象、贴切”,再次对聂耳歌曲中的音乐形象进行描绘。这些编配手法使聂耳歌曲的民族味更能强烈体现,拉近了歌曲和听众之间的距离,更好发扬了聂耳音乐的群众化、民族化精神。

[关键词]聂耳;歌曲;黎英海;钢琴编配

一、黎英海与聂耳的歌曲

黎英海(1927-2007),中国著名音乐教育家、作曲家,《聂耳全集》编委之一。黎英海不仅对中国民族音乐研究有着突出的贡献,其中还包括对聂耳的音乐创作思想及作品有着自己独到而深刻的见解,这点在其《中国民族音乐文集》中收录的《新音乐的旗帜——聂耳》《聂耳在处理歌词上的独创性》这两篇文章中可见一斑。在黎英海的著作《中国民族音乐文集》中有这样一句话,“学习聂耳在音乐中的群众观点,学习他在创作上的群众化、民族化,对我们今天仍有深刻的现实意义”①。聂耳所走的民族化、群众化的路线和黎英海专注于民族音乐的研究在思想理论上有着高度的契合性。这种默契程度是如何体现在钢琴伴奏中?黎英海又是如何应用民族化的和声语言及编配技巧来体现聂耳歌曲创作的灵魂,烘托歌曲的意蕴,从而还原歌曲时代面貌的?

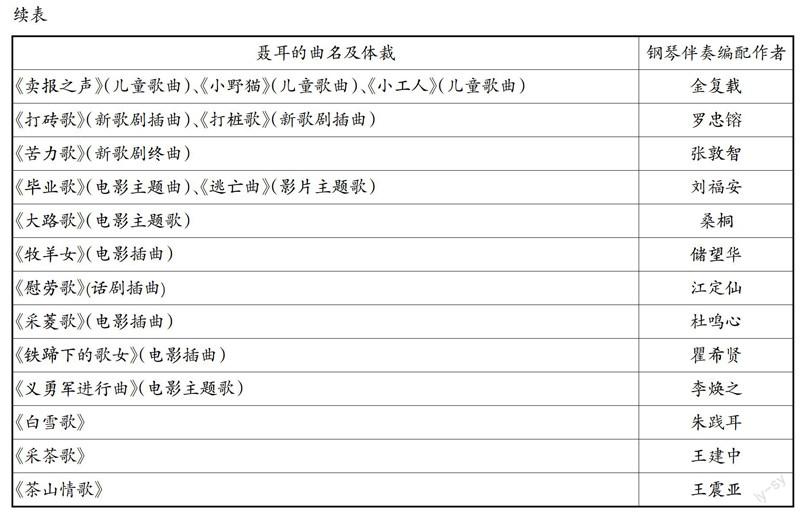

被誉为“人民的音乐家”的聂耳在其短暂的创作生涯中,共写了歌曲三十五首、民族器乐合奏曲四首、口琴曲两首、歌舞曲一首,一共四十二首。“聂耳同志创作的大多数歌曲,早在三十年代中期抗日救亡运动和后来的抗日战争、解放战争中,流傳于全国广大群众中。全国解放后,他的大部分歌曲,继续作为革命历史歌曲鼓舞着各族人民。”②而聂耳仅对歌曲进行了创作,并未亲自谱写伴奏,歌曲的伴奏则是由其他作曲家共同完成。目前,附有钢琴伴奏谱的歌曲一共有三十首(其中大多为《聂耳全集》的编者约请作曲家新编配的),见下表:③

从上表可以看出,聂耳创作的歌曲体裁丰富,涉及摇篮曲、独唱歌曲、组歌、儿童歌曲等,歌曲多为当时电影和话剧而谱写,歌曲名称具有鲜明的时代特征。而钢琴编配作者,更是中国近现代作曲家中的杰出代表。正是这些作曲家的辛勤付出,使得这些音乐作品在新中国成立后仍然被理解和广泛传唱。值得一提的是,在十六位作曲家完成的三十首钢琴伴奏中,仅黎英海一人就为聂耳五首不同体裁风格的歌曲谱写了钢琴伴奏。

二、多样化和弦编配与民族性创作的契合

聂耳所做的这五首歌曲,除了《饥寒交迫之歌》是用#c自然小调(也加入和声小调)写作以外,其余四首作品都是用民族调式完成。见下表:

黎英海在编配方面,运用汉族调式及和声技法,对于钢琴伴奏的和声结构进行了缜密的思考,清晰地还原了作曲家的创作思路,烘托了歌曲的音乐内容,体现了作曲家的创作意图。在和声的运用上,除了传统的三度叠置以外,为了适应歌曲的音乐形象及演唱风格,也采用了一些经过处理的非三度叠置和弦,如琵琶和弦、四五度结构、复合和弦和二度结构和弦等。

(一)传统的三度叠置和弦

西方传统大小调功能和声体系是建立在三度叠置结构和弦基础之上的。三度叠置和弦的色彩对比鲜明,音响丰满,在和声进行中突出了调性逻辑及和弦的功能作用。“以三度叠置构成和弦并保持和声紧张度……在我国专业创作中结合民族音乐特点得到普遍运用。”①聂耳创作的《大路歌》《义勇军进行曲》《毕业歌》等歌曲中,将宫调式和大调式自然融为一体,形成聂耳歌曲独特的音乐风格。关于这种创作思路,樊祖荫曾在《聂耳歌曲调式研究》一文中有过详细的研究。同时,樊祖荫还强调最早发现这种调性现象的是黎英海。“我国从聂耳以来,许多群众歌曲都是宫调式的基础上加进了大调的音调写成的(当然有一些是完全按照大调写的),旋律的风格已有所发展,明显地表现在以和弦音为骨干的音调的加强。”②黎英海在钢琴伴奏中使用三度叠置和弦和歌曲的宫调式相融合,深入地描绘“口号”式的音乐旋律,对于旧社会的女性形象的转变起到了推波助澜的作用。见谱例1:

谱例1是“奴隶的起来”段落的尾声部分,bD宫调式。这里的伴奏和声大部分采用了bD和声

大调的三度叠置和弦,声部进行平稳,由Ⅵ-Ⅴ-Ⅵ-Ⅴ-Ⅱ-Ⅵ-Ⅱ-Ⅴ组成。“中西”结合毫无违和感,具有一定紧张度的和弦表达了劳动人民的不再逆来顺受的决心。而随着速度的加倍,进入了衔接部,这段是比较特殊的部分,衔接了“奴隶的起来”和“新女性”,曲调带有叙述性的性质,发挥较为自由,歌词中对于之前的压迫生活进行反抗怀疑,直至爆发。而大量的三度叠置和弦的进行,和声中的紧张感将音乐中的语气语调推向雄壮的高潮。此外,伴奏中所采用的具有主功能意义的主和弦和Ⅱ、Ⅵ级和弦中的主音巧妙地和第一段落中“回声歌”中六声含清角的宫调式旋律音互相呼应,使得段落各自独立而又紧密联系。

三度叠置和弦和民族五声性旋律是有矛盾的,在黎英海为聂耳的歌曲编配中使用频率不高,主要用来表达强烈语气时使用。为了让中国音乐更加符合本土的审美观念,在实际创作中,黎英海在借鉴传统和声手法同时也尝试了很多由三度叠置和弦拓展来的和弦:省略三音的和弦、替代三音的和弦、附加六度的和弦等。这些和弦的使用更好地适应了五声旋律的特点,避免了音乐色彩过于尖锐,既还原了聂耳歌曲的音乐形象,又符合中国劳动群众的音乐审美,有利于歌曲的进一步传唱和普及。

1. 省略三音的和弦

“和弦三音的有无,对于和声的丰满性有着很大的影响……因而解决‘间音在和声处理上的困难,是汉族调式基本和声一个关键性的问题。”③省略三音是最常见的方法之一。在聂耳的《飞花歌》中,为了使得和声与旋律风格显得协调,在谱例2的第三小节,保留了七音和九音,而省略了三音,使得音乐在做延长处理时,音响效果产生空灵的效果,但是和声色彩仍然丰满并减弱了变宫音的尖锐的倾向性。这样做,既保持了D的功能,调和了D—T和音调之间的矛盾。见谱例2:

2. 替代三音的和弦

省略三音还可以通过用三音附近的骨干音来代替。早在《黄河船夫曲》《火红的太阳照银川》等黎英海所编配的民歌中就广泛使用了替代三音的和弦,突显了旋律和五声音调的结合。在《塞外村女》中,开始的琶音演奏因为用“羽”音来代替“变宫”,配合平稳的节奏,用叙事性的语气将村女的辛苦呈现了出来,和声语言显得柔和而不生硬。见谱例3:

作品《饥寒交迫之歌》虽然是用升c自然小调写作的,在引子部分的第二小节,黎英海省略了Ⅶ级音,而是重复主音,出现了大二度叠置,而在第四小节才又回到Ⅶ级音,避免了引子的单调反复,实现了民族调式向西方自然调式的自然过渡。见谱例4:

3. 附加六度和弦

在大三和弦基础上加入具有独立和声意义、不需要解决的大六度和弦外音,就构成了附加六度和弦。“附加六度和弦本身就包含着五声音阶的基本特征,间音获得这种新的支持就显得比较自然。”①在《雪花飞》中是Ⅴ级到Ⅰ级的进行,为了避免产生粗涩生硬的效果,首先由羽音替代变宫音,再进行到附加六度的主和弦。见谱例5:

引子部分的旋律“C、E、G、A”也是由附加六度的主和弦分解而来。见谱例6:

(二)非三度叠置和弦

1. 琵琶和弦

“琵琶和弦”指的是在一个八度框架内,由两个纯四度(或两个纯五度)音程叠加,中间由大二度音程衔接而成的和弦。这种具有鲜明民族特色的和弦应用非常广泛,在聂耳创作的歌曲《雪花飞》中琵琶和弦的使用主要考虑到突出主旋律音。见谱例7:

《新女性》中的琵琶和弦的和声效果则很好体现了劳动人民的辛苦和愤怒。见谱例8:

2. 二度结构和弦

二度结构的和弦是以大、小二度音程为基础而形成的,而大二度是五声调式的基本音程,是五声性民族和声的一个最具特色的音程。黎英海曾在其音乐作品《庆翻身》《动物園组曲》等大量使用。在为聂耳的《塞外村女》的编配中,黎英海也大量使用了大二度音程,将歌曲主旋律巧妙地融合在二度音程中,刻画了穷苦村女的心酸和无奈。见谱例9:

除此之外,黎英海还将和声中的音和歌曲中的旋律自然融合,使得歌曲的普及度大大提高,更容易被群众所接受。见谱例10:

三、伴奏织体与民族性意韵

日本自1931年通过“九一八”事变,露出了侵略的爪牙,中国大地生灵涂炭,聂耳的每一首歌曲都真实地反映了当时的时代生活及人民群众的内心世界。除了在音乐旋律上采用民族调式以外,在音乐节奏的写作中也会强调突出歌词的情绪和主题,从而塑造了不同的音乐形象。例如:在1935年,和吕骥的书信中,聂耳重点阐述了如何对于歌曲《新女性》的音乐节奏的反复斟酌,对于轻重节奏的安排,从而塑造新时代女性形象的①。而黎英海在伴奏织体和节奏上的安排亦注重歌词内容的安排,和歌曲旋律及歌词的内容高度统一,对于音乐形象进行了补充和背景烘托。 这五首歌曲的钢琴伴奏的主要伴奏织体和节奏,整理见下表:

上表可以看出,对于不同音乐内容的歌曲,黎英海运用不同的节奏型和织体结合,丰满了歌曲的音乐形象,将歌曲的旋律、歌词完美地统一起来,为歌者的“情”和“声”的发挥提供了锦上添花的渲染作用。

(一)分解和弦织体与节奏的结合——温和的音乐形象

分解和弦织体一般用来编配抒情类的歌曲, 在作品《饥寒交迫之歌》中的引子部分,见上谱例4中,左手部分将Ⅵ和Ⅴ和弦上下分解进行,音型的上下进行,好似摇篮的摇晃,显得柔和平静,配上“×××”等分型节奏,在风格上更加平稳,更加立体的塑造了因为时代原因,而对襁褓中婴孩未来生活深深担忧的 “孩子家长”的音乐形象,影射了一个令人无奈的,生活在旧社会底层的穷苦家庭的生活状态。

在作品《雪花飞》,见上谱例5中,将歌曲的五声旋律音,巧妙的以和弦分解的形式,和歌曲旋律遥相呼应。配上的节奏“×××××”,增强了音乐的律动性和动力性,不仅刻画了孩子的心理,还表现了孩子内心的天真和美好。

在作品《塞外村女》(谱例9)中见,柔美而连贯的分解和弦,将一个有着凄惨遭遇和悲怨心情的北方妇女形象刻画的惟妙惟肖。另外,替代三音的主和弦以琶音的形式分解开来配合平稳的节奏“××”,则将“采了蘑菇把磨推”的女性的劳累和逆来顺受深刻的表达了出来。见谱例11:

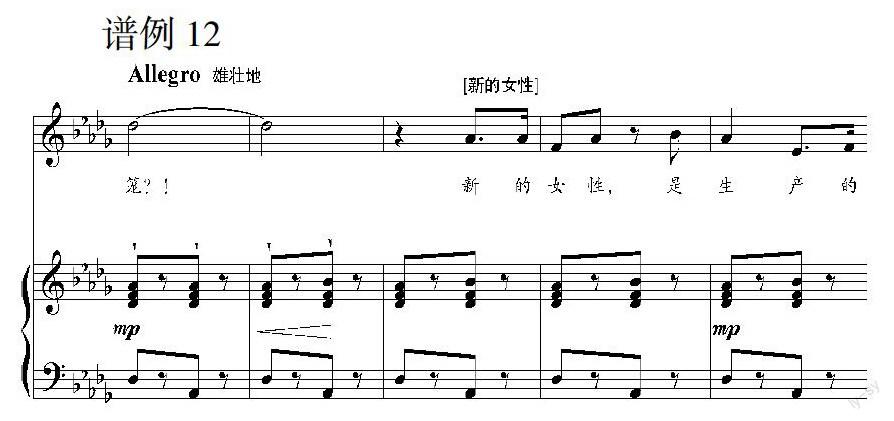

(二)柱式和弦织体与节奏的结合——坚定的音乐形象

柱式和弦音量集中饱满,在进行曲的编配中应用较为广泛。五首编配作品中,由于音乐内容和力度的需要,《新女性》中柱式和弦使用的最为广泛。柱式和弦配上“×0 ×0”的进行曲节奏给人以坚定的感觉,恰如其分地体现了接受进步思想具有反抗意识的新女性的“新”字。这样和塑造的受到旧社会剥削的可怜的塞外村女形象形成了一定的对比。见谱例12:

《飞花歌》中,左手主旋律和歌曲旋律的吻合,半分解的柱式和弦配上平稳的三连音的伴奏型,语气由诉说变成控诉,音乐情绪紧张起来,将种花人的辛苦表达得自然而贴切。

值得一提的是,黎英海除了在节奏和伴奏织体上和歌曲创作相得益彰,有时还会用最为简单的重复歌曲旋律音的手法,即“同音”编配来刻画人物形象(例如在《新女性》中)。这种手法虽然简单,但是干净利落,歌词在此刻,可以唱,亦可以说,将一种发自内心的呐喊深刻的表达了出来。

四、结语

作为同时代的两位作曲家,两人在音乐的民族性创作上有着高度的一致性。在钢琴编配上,黎英海在运用民族音乐理论的基础上,从和声、节奏、伴奏织体这三个方面将聂耳歌曲所要表达的歌曲内容形象贴切地表达了出来,并再现了歌曲的时代性,恰当地表现了聂耳的歌曲音乐创作内涵,发扬了聂耳歌曲的群众化、民族化精神。本文抛砖引玉,希望对于聂耳其他编配歌曲的研究有所助益。

参考文献:

[1] 周巍峙. 聂耳全集[G].北京:文化艺术出版社,人民音乐出版社,1985.

[2] 黎英海. 汉族调式及其和声[M].上海:上海音乐出版社,2001.

[3] 黎英海. 继承与求索[M].上海:上海音乐出版社,2004.

[4] 汪毓和. 从聂耳诞辰90周年所想起[J].音乐研究,2002(2).

[5] 樊祖荫. 聂耳歌曲调式研究[J].音乐研究,2006(3).

[6] 陈永. 记与黎英海先生的一次访谈[J].中国音乐,2008(1).

[7] 彭勇军.黎英海民族调式和声理论与应用研究[D].长沙:湖南师范大学,2005.