休闲农业园区建筑景观化设计的生态策略研究

2017-05-30丛玲玲王键胡林

丛玲玲 王键 胡林

摘要 将休闲农业园区建筑存在的主要问题归纳为建筑景观性、协调性较差,缺乏个性化,建筑技术含量低。基于景观融合的角度,探讨了休闲农业园区建筑创作的新思路,提出建筑与绿化、场地、环境的一体化设计策略,主张设计的关键是与生态文明、美丽乡村相融合,在内涵提升、氛围营造上进行挖掘创新。

关键词 休闲农业园区;建筑;景观;生态

中图分类号 S731 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2017)06-0181-03

Study on Ecological Strategy of Architectural Landscape Design in Leisure Agriculture Park

CONG Ling-ling1,WANG Jian2,HU Lin1 (1.Chinese Academy of Agricultural Engineering, Beijing 100125;2.School of Architecture and Landscape Design,Shandong University of Art&Design,Jinan,Shandong 250014)

Abstract The main problems existing in the construction of leisure agricultural park were summarized as the landscape architecture, poor coordination, lack of personalization, low construction technology content. Based on the perspective of landscape fusion, new ideas of architectural creation in leisure agriculture park were discussed, and the integrated design strategy of architecture and greening, site and environment was put forward. The key of the design is to integrate with the ecological civilization and the beautiful countryside, and to promote innovation in connotation and atmosphere.

Key words Leisure agriculture park;Architecture;Landscape;Ecology

休閑农业的发展是时代的产物。由于城市的快速蔓延和扩张,引发了一系列“城市病”,久被压抑的都市人强烈渴望回到广阔的乡村放松自己,修养身心。于是,随着农村面貌的日新月异和人们消费水平的提高,休闲观光农业逐渐形成了强大的市场需求。近十几年来,休闲农业园区在我国各地蓬勃发展。时至今日,休闲农业园区的发展已经由量的积累转变为质的飞跃,在这一关键时期,立足根本,整合资源,突出特色,不断挖掘创新,是我国休闲农业园区健康发展的关键所在[1-2]。

随着居民的旅游消费需求由观光型过渡为度假体验型,作为园区度假体验的重要载体之一的园区建筑,更应该与时俱进,不断探索创新,发展出新高度。纵观当下的许多农业园区,建筑形象大多平淡无奇,设计手法过于城市化,难以给消费者带来全新的田园式体验,一些建筑非但未能提升园区景观活力,反而称得上是设计败笔。如何将园区建筑融入田园环境,打造具有景观适宜性的度假体验式建筑,是休闲农业园区建设的重中之重。笔者利用近一年的时间,调查走访了京津地区三十几个大中型休闲农业园,总结了休闲农业园区建筑存在的问题,提出了休闲农业园区建筑景观化设计的生态策略。

1 休闲农业园区建筑存在的问题

1.1 建筑景观性较差

当下的休闲农业园区建筑设计往往不受重视,设计墨守陈规,缺乏时代感和创造性,建筑形象简单、粗糙,不仅给旅游观光者心理上带来不利的影响,而且严重破坏了自然环境的美感,降低了园区的吸引力。

1.2 建筑协调性较差

通过实地调查,园区内体量巨大、体型生硬、形象刻板、色彩突兀、让人望而却步的建筑不在少数,这样的建筑不仅没有达到为环境增光添彩的作用,反而削弱了景观环境的整体性和协调性,破坏了景观肌理。

1.3 建筑缺乏个性化

各地农业园区的建筑形象大同小异,难以给人耳目一新的感觉。建筑或是符号式地模仿西式建筑,或是不能摆脱传统建筑形式的束缚,以至于无法与地域环境相融合,难以体现园区特色。

1.4 建筑技术含量低

园区建筑的设计理念相对来说比较落后,大多数建筑仅以满足功能为主,而在节能减排、再生能源利用等方面尝试得比较少,建筑的介入或多或少破坏了原有的生态系统,使原本纯净的乡村环境不堪重负。

2 休闲农业园区建筑景观化设计的生态策略

为了延续乡村环境的美丽、自然、生态,休闲农业园区建筑景观化设计的研究意义重大。富有自然特质和精神内涵的物质形态载体才能极大地展现自然空间的景观特色,“还田园以自然”的园区建筑设计策略正是由此而出。

园区建筑的营造不仅要丰富和完善园区功能,更要彰显园区特色,打造园区品牌。实际上在这个日趋虚拟的世界里,人们更渴望获得良好的、本真的生活体验,一个凝聚了场所感、艺术感、生态感、时尚感的建筑一定能够让都市人更好地回归自然,体验返璞归真的生活[3]。

2.1 立体绿化与建筑一体化设计

绿色永远都是休闲农业的主旋律,园区建筑也可以借助绿化来实现与环境的有机融合。立体绿化与建筑一体化设计不仅有助于丰富空间景观的层次、改善环境、净化空气,而且能对建筑物起到隔热节能、降低噪音的作用[4]。

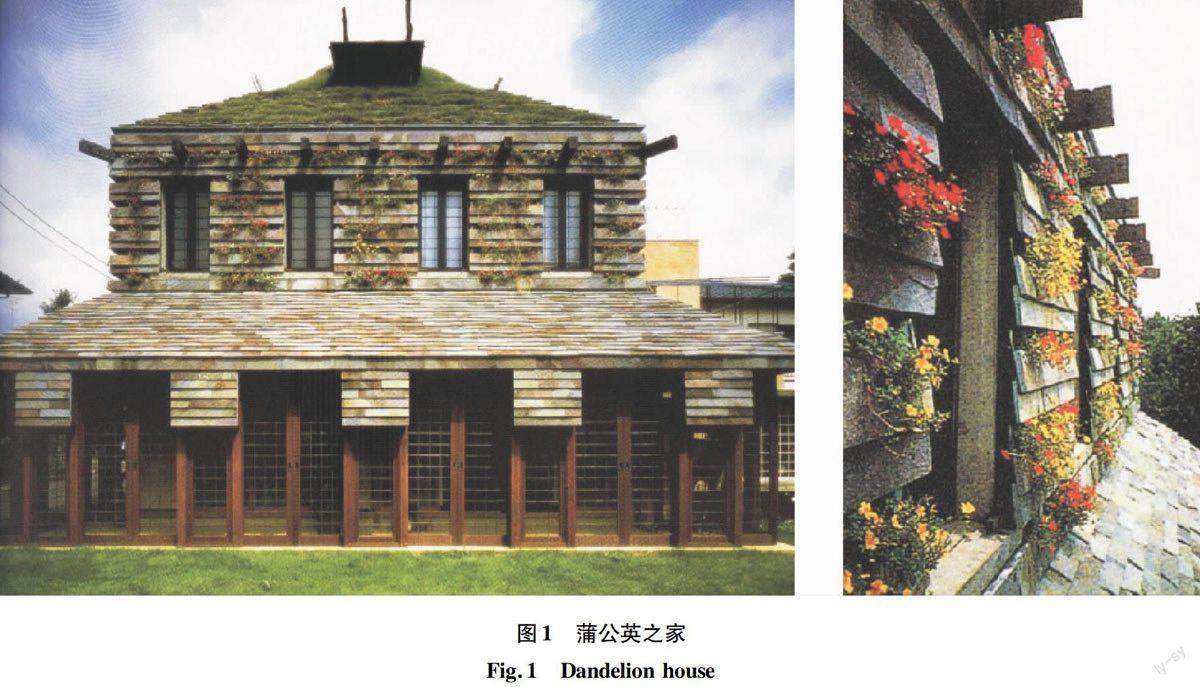

位于日本东京的生态住宅蒲公英之家(图1)就是建筑与绿化共生的范例。建筑的四坡屋顶在空中收束为一点,宛如一座扎根大地的小山,建筑利用钢筋混凝土结构固定放置土壤的钢构架,使蒲公英带状种植在屋顶和墙面上。这座建筑不仅具有良好的热工性能,而且成为一道亮丽的风景,吸引人们争相造访。

立体绿化是墙体绿化和屋顶绿化的统称,是指通过在房顶、墙壁、阳台、窗台、棚架等处栽种绿化植物,利用地面以外的空间增加绿化覆盖率,改善环境景观。

2.1.1 墙体绿化。目前常见的墙体绿化主要包括4种形式:攀爬式、骨架+花盆式、模块式、铺贴式。

攀爬式墙体绿化是一种传统的绿化方式,一般是利用攀爬植物自身吸附或是缠绕在墙面上,形成立体绿化景观,例如爬山虎、蔷薇、凌霄等。

骨架+花盆式墙体绿化通常先搭建平行于墙面的骨架,辅以滴灌或喷灌系统,再将预制好的花盆嵌入骨架空格中,比较适用于临时植物花卉布景。

模块式墙体绿化是通过钢架固定预制的模块化构件种植植物实现各种景观效果。此种可以预先设计图案,比较适用于大面积的高难度墙面绿化。

铺贴式墙体绿化是在墙面直接铺贴植物生长基质或模块,形成平面的墙面种植系统,这种系统无需在墙面加设骨架,植物可以在苗圃定制,也可以现场种植。

2.1.2 屋顶绿化。

屋顶绿化按照使用功能可分为观赏性屋顶绿化和休闲性屋顶绿化2种。

观赏性屋顶绿化一般设置在人可视却不可达的建筑低层屋面上,使屋面绿化与外部绿化景观相互融合。这种绿化形式铺装以草坪为主,用花卉或彩砖点缀色彩。

休闲性屋顶绿化一般是人们可进入的屋面,从建筑物实际荷载能力出发,可以采用花草与乔灌组合,结合山水、亭廊合理布置,创造可观可游的景观空间。

2.2 建筑地景化设计

建筑地景化设计是通过建筑、场地、景观的综合性一体化设计,创造出丰富、亲切的活动空间和场所。作为一种主动应对的建造策略,地景建筑以其流动的空间、丰富的景观和谦逊的姿态,使建筑由封闭走向开放,由单调走向多元,为室外环境注入了新的活力[5]。

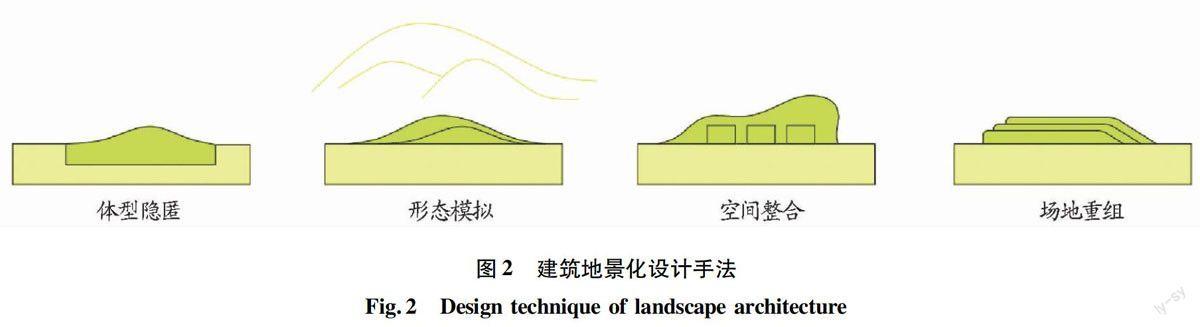

建筑地景化设计的手法可以概括为位于地表之下的隐匿、对自然地表的模拟、对破碎空间的整合、基于场地秩序的重组(图2)。

2.2.1 体型隐匿。

体型隐匿往往应用于建筑体量巨大、难以与周边环境相融合的案例中。新建筑以最小化介入地表,消隐于环境之中,保持建筑轮廓与环境的平滑过渡,能够有效延续场地原有肌理,实现景观的连续性[6]。

2.2.2 形态模拟。

形态模拟适用于地势连绵起伏或滨海、沿江等地区地貌特征比较明显的、以自然环境为主导的区域。自然景观作为建筑的基质,建筑形态采取顺应、还原的策略,即建筑顺应地势,还原场地的自然景观,尽量弱化场地的元素,形成建筑对场地的艺术化解读[7]。

2.2.3 空间整合。

自然环境具有连续的景观基质,空间整合是通过挖掘空间构成要素之间的关联性,克服形态构成的破碎倾向,实现景观的统一协调。对于功能复杂、零散的混合小体量建筑,通过地景化设计,将其整合于统一的屋面之下,与大地景观浑然一体,利用室内观景、空中漫步、园中小憩等活动,激发空间的生机与活力。

2.2.4 场地重组。场地重组是通过对各种场地信息(路网、轨道、河流、路径等)进行提炼和重组,建立起内在的秩序,实现建筑对复杂环境的多层级回应,避免建筑形式以简单的几何化回应复杂的环境。

2.3 仿生建筑设计

仿生设计是模仿自然界的生长肌理以及生态规律进行综合应用而适应新环境的一种创作方法。在以大自然为背景的农业园区中,运用仿生设计来完善和拓展设计策略是高效而科学的途径,也更能展示出园区建筑的生机与活力。

2.3.1 表皮仿生。表皮仿生是将建筑的屋面、外墙等外维护构件作为一个相对独立的体系,将其使用功能与生态功能有机融合,以具备生命体的感知、调节、控制等功能,从而精确适应环境的变化。北京昌平农业嘉年华的标志性建筑“两中心”(图3)外墙采用 YH-SRC幕墙模拟草莓外衣,就是表皮仿生的一种设计手法。

2.3.2 构件仿生。

构件仿生通过利用建筑构件模拟自然生物系统的某种功能来改善技术装备并创造新的更先进的工艺技术,实现建筑生态、节能、可持续的目的。例如上海旗忠森林体育城网球中心(图3)屋面由8片花瓣组成,模仿玉兰花的开放,可自由开合。

2.3.3 结构仿生。结构仿生是指建筑结构设计从自然界中吸取经验,模仿贝壳、蜘蛛网、树木、动物骨骼等的受力形式,创造出受力合理、造型美观、省材高效的结构形式,如薄壳结构、悬索结构、树状结构、螺旋结构等(图3)。

2.3.4 形象仿生。建筑形象的仿生设计是有选择性的,往往用于有某些特殊的精神需求的建筑或者通过生物的某种功能特性取得相应目的的建筑物。例如我国北戴河的“碧螺塔”,模仿海螺壳的十二瓣螺旋,形成层层起翘的挑檐,颇具诗意(图3)。

3 结语

建筑景观化设计的生态策略从休闲农业园区的景观特点出发,以建筑与环境独特的对话方式,展现出建筑的自然特质,创造出更加宜人、生态和人性化的建筑景观,重塑园区活力中心,提升了园区吸引力,符合休闲农业园区未来的发展需求,也必将会成为建筑与景观相互依存、共同发展的新契机[8]。

但是如何将园区建筑景观化与人文化和地域性相融合,创作出景观独特、内涵丰富、氛围活跃的园区休闲建筑,是值得继续探讨的课题。

参考文献

[1] 约翰·O·西蒙兹.巴里·W·斯塔克.景观设计学:场地规划与设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2015.

[2] 詹姆斯·科纳.论当代景观建筑学的复兴[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[3] 唐军.追问百年:西方景观建筑学的价值批判[M].南京:东南大学出版社,2004.

[4] 罗凯.农业美学初探[M].北京:中国轻工业出版社,2007.

[5] 隈研吾.反造型:與自然连接的建筑[M].朱锷,译.桂林:广西师范大学出版社,2010.

[6] 建筑与文化编辑部.天人合一,和谐共生:2011西安世园会四大标志性建筑之——自然馆[J].建筑与文化,2011(2):27.

[7] 韩国C3出版公社.建筑与环境(2006 NO.01-02) [M].香港雷尼国际出版有限公司,译.武汉:华中科技大学出版社,2008.

[8] 韩文帅.大地建筑:建筑创作的新视角[D].`西安:长安大学,2009.