小麦赤霉病发生与菌源?气象因子量关系分析

2017-05-30张春云

张春云

摘要 [目的]明确小麦赤霉病发生的各影响因子,分析各因子不同量级对病害流行的影响。[方法]以2000年以来的数据为基础,分析江淮南部丘陵地区小麦赤霉病大流行各发生影响因子量以及各因子不同量级对病害流行的抑制作用。[结果]菌源的存在是赤霉病发生的前提条件;雨水是赤霉病发生的主导性影响因子;正常年份温度都能满足病害流行要求。[结论]研究结果为赤霉病测报及大面积防治提供了参考。

关键词 赤霉病;气象因子;菌源

中图分类号 S435.121.4+5 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2017)06-0151-03

Analysis on Relationship of Occurrence of Wheat Gibberellic Disease with Bacteria Source and Meteorological Factors

ZHANG Chun-yun

(Yizheng Plant Protection and Plant Quarantine Station, Yizheng, Jiangsu 211400)

Abstract [Objective] The aim was to clear influencing factors for the occurrence of wheat gibberellic disease and analyze the influencing degree of all factors. [Method] Based on the data since 2000, we analyzed influencing factors for the occurrence of wheat gibberellic disease in the hilly area of southern Jianghuan as well as the influencing degree of all factors. [Result] The existence of bacteria source was the precondition for occurrence of wheat gibberellic disease. The rainwater was main influencing factor for occurrence of wheat gibberellic disease. The temperature could satisfy the demand for occurrence of wheat gibberellic disease in normal years. [Conclusion] The results provide reference for prediction of wheat gibberellic disease and large area control.

Key words Wheat gibberellic disease;Meteorological factors;Bacteria source

仪征市地处江淮南部,为江苏省西部丘陵地区,被认为是小麦赤霉病[Gibberella zeae(Schw.)]重发麦区中偏轻地区[1-2]。初步分析,除了与本地一直大面积种植较抗赤霉病的扬麦系列小麦品种相关外,其主要原因还是与菌源和农田小气候有关,历史上本地一直以稻麦茬为主,玉米种植极少,菌源以稻桩为主,相对来源偏少又不复杂。丘陵地区农田地势高、排水快,相对同纬度的沿海、里下河、沿江东部等平原地区麦田小气候,偏干燥,不利于病害发生。因此,本地稻桩枝带菌率、雨水等实测气象因子量相对更能反映出与病害发生程度的关系。笔者以2000年以来的数据为基础,分析了小麦赤霉病大流行各发生影响因子量以及各因子不同量级对病害流行的抑制作用,以期为今后赤霉病发生测报及大面积防治提供参考。

1 材料与方法

1.1 菌源和病害资料

菌源量以江苏省仪征市植保植检站2000年以来稻桩子囊壳全市平均枝带率为指标,由于2016年稻桩所带的子囊壳堆普遍偏少,以常年正常情况为参照标准,对2016年带菌率进行了校正处理。赤霉病发生情况以当年自然发病率为指标,即不用药的大多数田块平均病穗(穗腐)率。

1.2 气象因子资料

以本地气象部门市站观察数据为统一指标。在气象因子选择时,先是确定本地常年情况下赤霉病病菌侵染期和扩展期,经过资料分析,2000年以来,仪征市大面积小麦扬花期一般在4月18日至月底,5月初为败花或落花期,此时正是病菌侵染花药并形成初侵染的关健时期,因此,选择4月20日至5月4日为侵染气象影响期,共15 d。多年病害发生分析表明,病菌侵染后(形成水漬状斑),5月5—10日即小麦灌浆初期,共6 d,此时气象因子是否配合及配合程度也能决定病害能否大流行,因此,该研究选择小麦灌浆初期为病菌扩展气象影响期。具体气象因子上,以上述2个时段为期限,分别统计直观的雨日数、雨时数(2004年及以后)、雨量,以及日平均气温、日平均气温>15 ℃天数作为气象因子分析指标。

1.3 分析方法

利用统计聚类分析,把相似的年份集中在一起进行比较分析。

2 结果与分析

2.1 大流行年关键影响因子量

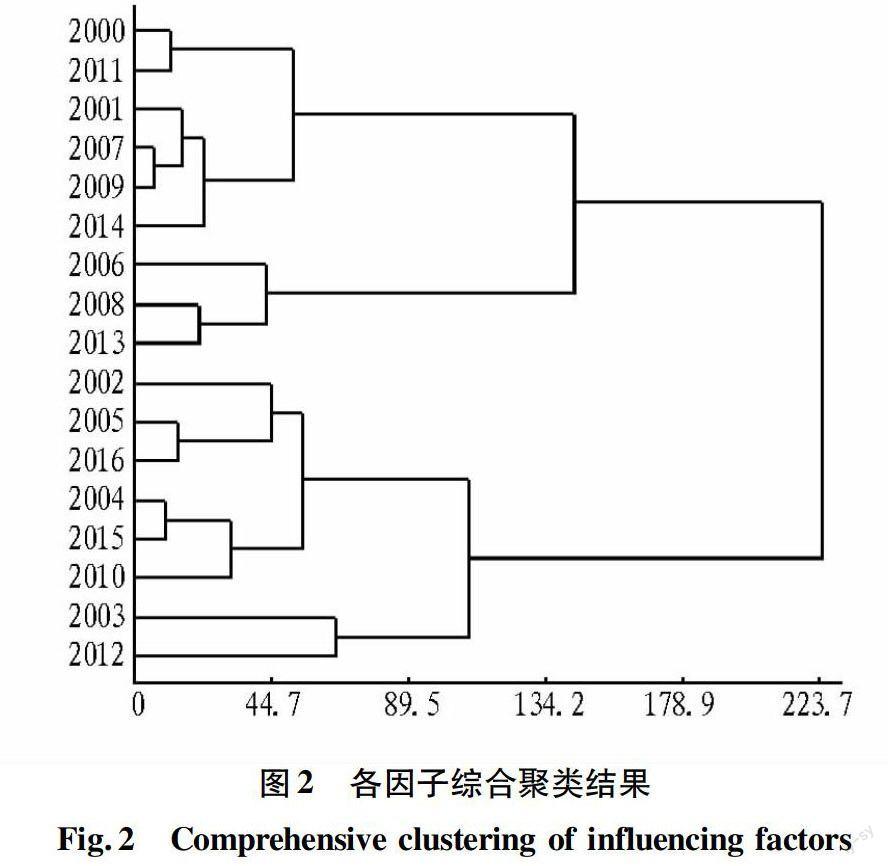

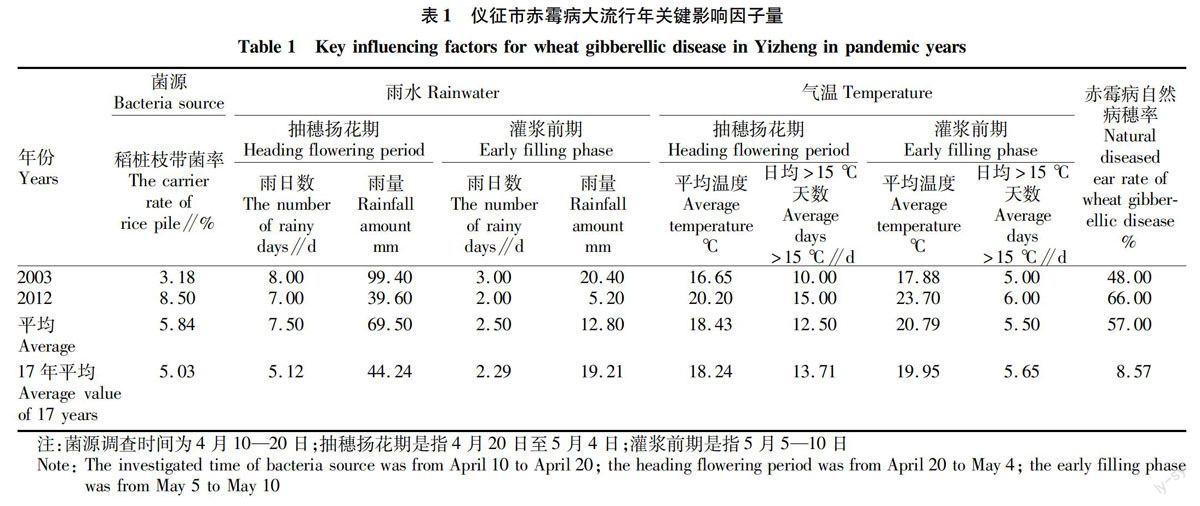

赤霉病大流行年不但病穗率、严重度高,而且发生面积大,产量损失巨大,因此,必须掌握一个地区赤霉病大流行各影响因子量。该研究把2000年以来17年的仪征市自然病穗率与菌源量、气象因子影响进行聚类分析。由图1、2可知,2003、2012年都单列为一类,也是17年来自然病穗率高、损失大、病害大流行的2年。

由表1可知,它们在发病关键影响因子方面最共同之处是感病期和病菌扩展期雨日数接近,表明雨日数是病害流行的关键因子,即大流行年侵染期雨日数要达到7~8 d,高于常年日数2~3 d,灌浆初期要有雨水配合,一般2~3 d即可。

在雨量上,2012年侵染期39.6 mm,略低于17年平均水平,但2003年是常年的2倍多,2012年病害扩展期5.2 mm,是17年平均量的1/3多,2003年与常年相当,因此在大流行年份,扬花期雨量能达到常年平均水平(40 mm)或以上,灌浆初期雨量能达5 mm或以上即可满足大流行条件。

在温度因子上,2003年气温偏低,侵染期平均日气温16.65 ℃,比17年平均低1.59 ℃,日均气温≤15 ℃达5 d,占1/3,病菌扩展期平均日气温17.88 ℃,比常年低2.07 ℃,日均气温≤15 ℃有1 d;而2012年则属高温年,侵染期平均日气温高出常年1.96 ℃,病菌扩展期高出3.75 ℃,表明雨水多、温度偏低,赤霉病也可大流行,但高温年份,流行程度和危害损失更严重,极易出现像30年未遇的2012年大流行年。

在菌源因子上,2003年稻桩子壳带菌率并不高,为3.18%,是常年平均水平的63%,2012年带菌率偏高,达8.50%,但仍比17年最高年份低10百分点以上,表明稻桩枝带菌率在3%以上即可满足大流行条件。

2.2 关键因子对病害流行的影响

2.2.1 菌源。小麦赤霉病穗腐的初侵染源是来自土表稻桩、玉米等残体上的子囊孢子[3-4],这些残体在一定的温湿度条件下产生的子囊壳成熟后,吸水破裂,向空中放射子囊孢子,借风雨传播至小麦花药上,并经花丝侵入小穗,因此,充足的菌源是病害流行的基础。仪征市以稻麦轮茬為主,稻桩残体是赤霉病菌源主要场所,调查结果表明,不同年度稻桩枝带菌率差异很大,低的年份在1.0%以下,2011年甚至未查见,高的年份达25.7%。聚类分析表明(表2),4月中下旬稻桩残体上子囊壳量对赤霉病的发生程度有明显影响,与2003、2012大流行年比,2010、2016年雨水、温度满足大流行条件,由于菌源量明显偏低,其中2010年稻桩枝带菌率仅0.15%,最终自然病穗率平均为0.6%,为轻发生年;2016年稻桩枝带菌率为1.70%,是常年的1/3,是大发生年(2012年)的1/5,是2003年的1/2,自然病穗率平均为8.00%,显著轻于2012年。2001、2002年稻桩枝带菌率虽在2%以上,但由于仍低于大流行年(2003年3.18%),病害发生程度也受到了控制。综上所述,在雨水、温度条件满足大流行的情况下,菌源量高低对病害发生有明显影响,在仪征市条件下,初步推测出稻桩枝带菌率低于1.70%时,赤霉病显著减轻甚至轻发生,稻桩枝带菌率高于1.70%时,满足中等流行要求,当稻桩枝带菌率≥3%时,菌源充足,赤霉病病害极易大流行。

2.2.2 雨水。雨水影响稻桩上子囊壳破裂和子囊孢子释放,影响子囊孢子向花药上传播,也影响侵染后的菌丝潜伏期长短,影响灌浆初期病菌的扩展。从表1可知,雨水是病害流行的关键因子。再分析一下其他年份,表3所列5年菌源量均充足,但由于雨日少或雨量小,发生程度受到显著抑制。其中,2000、2013年抽穗扬花期(感病期)雨日仅1~3 d,雨量在0.8~25.2 mm,尽管灌浆前期(扩展期)雨水条件满足,病害仍极轻;2004、2015年抽穗扬花期雨日4~5 d,虽然雨量在59.5~63.5 mm,超过了大流行的2012年,且灌浆前期雨水条件也达到大流行的指标要求,但自然病穗率也仅2.8%~4.0%,再次说明雨日数是雨水因子中的关键指标;2014年抽穗扬花期雨日数达7 d,但雨量仅14.8 mm,未达到大流行雨量要求指标(40.0 mm),加上灌浆前期几乎无雨(1 d,0.2 mm),流行程度受到雨量不足因子抑制。上述分析进一步验证了大流行年对雨水影响因子量的要求。

2.2.3 气温。赤霉病属于高温高湿性病害。但连续阴雨天气,温度往往略有下降,如2003年抽穗扬花期15 d平均气温为16.65 ℃,日均>15 ℃天数仅10 d,均列17年来倒数第三(图3、4),由于雨日多、雨量大,病害仍大流行;2012年雨日多、雨量一般,但抽穗扬花期和灌浆前期温度均高于常年,形成少有的高温高湿条件,出现了30年未遇的大流行年。综上所述,雨水多时,温度偏低往往不会抑制病害大流行,但若温度偏高,形成高温高湿条件,病害更易暴发流行,正常年份温度都能满足病害流行,与菌源和雨水因子相比影响较小。

3 结论与讨论

小麦抽穗扬花期是赤霉病病菌最佳侵染期,近20年来,仪征市小麦品种均以扬麦系列为主,生育期变化小,大面积扬花期基本稳定在4月20日以后,该研究选择4月20日至5月初共15 d时间作为病菌侵入花药、潜伏、形成水渍状斑的时期,并以该时期及灌浆初期的气象条件,结合前10 d的菌源量,进行聚类比较分析,基本摸清了仪征市赤霉病发生流行与菌源、气象主要影响因子量的关系。

3.1 菌源

菌源的存在是赤霉病发生的前提条件。菌源充足,病害就有可能流行,仪征市以稻麦轮茬为主,其他菌源体少,4月中旬稻桩子囊壳带菌率平均在3.18%以上就满足大流行条件,稻桩子囊壳带菌率在1.70%~3.18%时能满足中等流行要求,稻桩子囊壳带菌率在1.7%以下时发生程度就会受到抑制。但若雨日、雨量特别多或气温特别高,形成这17年来未出现过的长时间高温高湿天气,枝带菌率小于3.18%也有可能大流行,必须引起注意。

3.2 雨水

雨水是赤霉病发生的主导性影响因子,特别是雨日数,在菌源满足条件下,感病期若雨日数在7~8 d,配合一定雨量(40 mm及以上),病菌就能大范围严重侵染花药,灌浆前期再遇上2 d雨日,且雨量在5 mm以上,促使病菌进一步扩展,赤霉病就会大流行;若雨量低于30 mm,侵染机会减少,或灌浆前期雨水稀少,病菌扩展受到抑制,流行程度就会降到中等甚至以下。感病期若雨日数在3~5 d,即使雨量在40 mm以上,灌浆前期雨水又多,也最多为中等流行。雨日数是关键因子,传统论点认为在小麦扬花期遇连续3 d雨日,病害易流行[5-7],2003年8 d雨日中有1个连续3 d雨日,但2012年连续雨日就1个,仅2 d,因此,该研究使用雨时资料可能比雨日数更精确,2004年后气象部门自动化程度提高,均有雨时资料,由于缺少2004年前雨时资料数据,该研究未引用分析,有待进一步探索。

3.3 温度

正常年份温度都能满足病害流行要求。在雨日多、雨量大的年份,感病期即使温度低于常年,日均温度≤15 ℃的天数占1/3,也不会影响大流行性质。若雨水条件略差,但温度偏高,形成高温高湿天气,也会加重流行程度,在大流行年病穗率、严重度会更高,损失更大。

参考文献

[1] 周元,张旭辉,高苹.小麦赤霉病促病指数算法分析及检验[C]//第七届长三角气象科技论坛论文集.嘉兴:浙江省气象学会,2010.

[2] 张旭辉,高苹,居为民,等.小麦赤霉病气象条件适宜程度等级预报[J].气象科学,2009,29(4):552-556.

[3] 王筱娟,高宇人,霍秀英.南通地区麦类赤霉病菌周年活动状态的研究[J].江苏农业科学,1983(2):29-31.

[4] 段双科,王保通.玉米残秆与小麦赤霉病初侵染菌源的关系[J].陕西农业科学,1991(4):25-26.

[5] 杨荣明.今年江苏省小麦赤霉病流行严重原因分析[J].农家致富,2012(16):34.

[6] 刘寿东,王恩眷,郭安红,等.2003年江苏省小麦赤霉病大流行的天气条件分析[J].中国农学通报,2009,25(23):370-374.

[7] 杨荣明,吴燕,朱凤,等.2010年江苏省小麦赤霉病流行特点及防治对策探讨[J].中国植保导刊,2011,31(2):16-19.