兰州地区玉米/大豆带状复合种植品种配置试验

2017-05-30温健陈光荣樊廷录王立明杨如萍董博张国宏杨桂芳南琴霞牛建彪

温健 陈光荣 樊廷录 王立明 杨如萍 董博 张国宏 杨桂芳 南琴霞 牛建彪

摘要:在兰州市皋兰县城关镇明星村(海拔1 754 m)、榆中县城关镇李家庄(海拔1 879 m)和永登县柳树镇柳树村 (海拔2 032 m)不同海拔条件下,以玉米/大豆带状复合种植模式为研究对象,3个紧凑型玉米品种(巡天1102、金穗3号和龙源3号)和6个熟期接近的大豆品种(系)(冀豆17、中黄30、齐黄36、陇黄2号、晋豆19和XD2015-6)为试验材料,采用单因素随机区组设计,筛选兰州市不同海拔条件下适宜于机械化作业的玉米、大豆间作品种,以期提高生产效率和经济效益。试验结果表明,因生育特性的差异,各品种农艺性状及产量在不同海拔条件下不同,间作玉米品种金穗3号在皋兰、榆中和永登表现均最好,产量平均分别为12 561.8 kg/hm2、11 954.3 kg/hm2和11 011.8 kg/hm2,间作大豆品种晋豆19在皋兰和榆中产量最高,分别为1 941.7 kg/hm2和1 691.7 kg/hm2;中黄30和XD2015-6在较高海拔的永登县则表现较好,产量分别是1 523.1、1 505.2 kg/hm2。综合考虑玉米、大豆适宜机械收获的农艺指标及产值和效益,建议在该区域选用玉米品种金穗3号和大豆品种中黄30或XD2015-6间作组合较好。

关键词:玉米/大豆复合种植;品种配置;海拔;效益;兰州地区

中图分类号:S513;S565.1 文献标志码:A 文章编号:1001-1463(2017)07-0025-06

doi:10.3969/j.issn.1001-1463.2017.07.008

Abstract:Under corn /soybean intercropping system, using 3 compact-type corn cultivars (Xuntian 1102, Jinsui 3 and Longyuan 3), and 6 soybean cultivars(Jidou 17, Zhonghuang 30, Qihuang 36, Longhuang 2, Jindou 19 and XD2015-6), single radom-plot design is conducted to screen suitable corn and soybean cultivars for corn /soybean intercropping system in different altitudes in Lanzhou city. The result indicates that the yield of Jinsui 3 in Gaolan, Yuzhong and Yongdeng are higher than Xuntin 1102 and Longyuan 3, which are 12 561.8 kg/hm2, 11 954.3 kg/hm2 and 1101.8 kg/hm2, respectively. For the soybean cultivars, the yield of Jindou 19 in Gaolan and Yuzhong are higher than other soybean cultivars, which are 1 941.7 kg/ hm2 and 1 691.7 kg/hm2, respectively. The yield of Zhonghuang 30 and XD2015-6 are higher in yongdeng, which are 1 523.1 kg/hm2 and 1 505.2 kg/hm2, respectively. Take main economic characters and agronomic traits for mechanical work, corn cultivars Jinsui 3 and soybean cultivars Zhonghuang 30, XD2015-6 are the moderate system which can be extentioned in Gansu irrigation districts along Yellow River. The high yield of crop production can be got by improving the photo syrathetic.

Key words:Corn intercropping soybean;Cultivars allocation;Altitudes;Benefit;Lanzhou areas

玉米是目前世界上產量最高的谷类粮食作物,同样也是禾谷类作物中增产潜力最大的作物。玉米具有粮食、饲料、工业原料等多种用途,在农业生产中起到非常重要的作用。玉米/大豆带状复合种植技术是在传统间套作的基础上创新发展而来,利用生物多样性抑制病虫草害、通过豆科根瘤固氮减少氮肥施用,实现减药减肥[1 - 3 ]。玉米/大豆复合种植增加了地面覆盖,减少地膜使用,不仅能达到土壤保墒效果,还能减少白色污染[4 - 5 ]。该技术充分利用边行优势、年际间交替轮作解决玉米、大豆争地矛盾及连作障碍,达到两作物协同高产的目的[6 - 7 ]。另外,该技术可实现全程机械化,提高生产效率[8 - 9 ]。因此,在兰州市不同海拔地区筛选出适宜于机械化操作的玉米、大豆品种,充分发挥其产量潜力十分必要, 同时也能够为该区建立现代农作物高产高效技术体系和该模式下实现作物增产、土壤培肥、环境友好的“三赢”局面提供支持。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2016年分别在甘肃省兰州市皋兰县城关镇明星村、榆中县城关镇李家庄和永登县柳树镇柳树村进行,试验点基本情况见表1。

1.2 试验材料

供试的玉米品种为巡天1102、金穗3号、龙源3号,大豆品种(系)为冀豆17、中黄30、齐黄36、陇黄2号、晋豆19、XD2015-6。

1.3 试验设计

采用随机区组设计,玉米3个品种,分别为巡天1102(A1)、金穗3号(A2)、龙源3号(A3);大豆6个品种,分别为冀豆17(B1)、中黄30(B2)、齐黄36(B3)、陇黄2号(B4)、晋豆19(B5)、XD2015-6(B6)。配置成18个处理,每处理1小区,小区面积为26.4 m2(6.6 m×4.0 m),3次重复。玉米带与大豆带间套种植,幅宽2.2 m,玉米带2行(行间距40 cm),玉米带间种1带大豆(2行,行间距40 cm),玉米带与大豆带间距为70 cm。4月20日玉米、大豆同时播种,玉米、大豆穴距分别为15 cm和13 cm,玉米穴留1株,密度为6万株/hm2;大豆穴留2株,密度为13.5万株/hm2。不施用农家肥,N、P、K施肥量为N 225 kg/hm2、P2O5为150 kg/hm2、K2O 180 kg/hm2,其中40%氮肥、 70%钾肥、全部磷肥作为基肥,60%氮肥、30%钾肥作为花期追肥。肥水及大田管理同当地生产。

1.3 调查测定项目

1.3.1 玉米调查测定项目 生长过程中记载各品种生育时期、品种特性。成熟时每小区取10株进行考种。测定株高、穗位、有效穗数、双穗率,室内测定穗长、秃顶长度、千粒重等项目,并计算各小区产量。

1.3.2 大豆调查测定项目 生长过程中记载各品种生育时期、品种特性。成熟时每小区取20株进行考种,测定株高、有效株数,室内测定底荚高度、主茎节数、分枝数、有效荚数、无效荚数、单株粒数、百粒重等,并计算各小区产量。

1.3.3 数据分析 用Microsoft Excel和DPS统计软件进行试验数据汇总与统计分析 。

2 结果与分析

2.1 海拔高度对间作玉米农艺性状及产量构成因素的影响

从表2 可以看出,各玉米品种生育期从长到短依次为巡天1102、金穗3号和龙源3号,金穗3号和龙源3号在3个试验点均能正常成熟,巡天1102在皋兰(海拔1 754 m)能正常成熟,在榆中(海拔1 879 m)和永登(海拔2 032 m)早霜来临较晚的情况下勉强成熟。各个品种株高、穗位、穗粒数、千粒重均随海拔增高而呈现降低的趋势。其中,株高变幅为1.94~2.64 m,巡天1102最高,其次是金穗3号,最矮的是龙源3号。穗粒数变幅为459~574粒,表现最好的是金穗3号,在皋兰可达到574粒,较差的是龙源3号;千粒重变幅为348.3~387.6 g,金穗3号千粒重较高,龙源3号偏低。

2.2 海拔高度对间作大豆农艺性状及产量构成因素的影响

从表3可以看出,随海拔的升高各大豆品种生育期逐渐延长,变幅在7~14 d。其中,中黄30变幅最小,齐黄36变幅最大;中黄30、陇黄2号和XD2015-6在3个试验点均能正常成熟,冀豆17、齐黄36和晋豆19在皋兰和榆中能正常成熟,在永登勉强成熟。各大豆品种株高、底荚高度、分枝数、有效荚数、荚粒数、百粒重均随海拔增高而呈现降低的趋势,其中,株高为65~73 cm,各品种间株高差异不显著。底荚高度为9.4~20.4 cm,XD2015-6和中黄30底荚较高,分别为20.4 cm和18.3 cm,适宜于大豆机械化收获。单株有效荚数为17.2~32.7个,表现最好的是晋豆19,在皋兰为32.7个;较差的是冀豆17,在永登为17.2个。百粒重为18.1~21.5 g,冀豆17较高,XD2015-6偏低。

2.3 品種配置对玉米/大豆间作系统产量及经济效益的影响

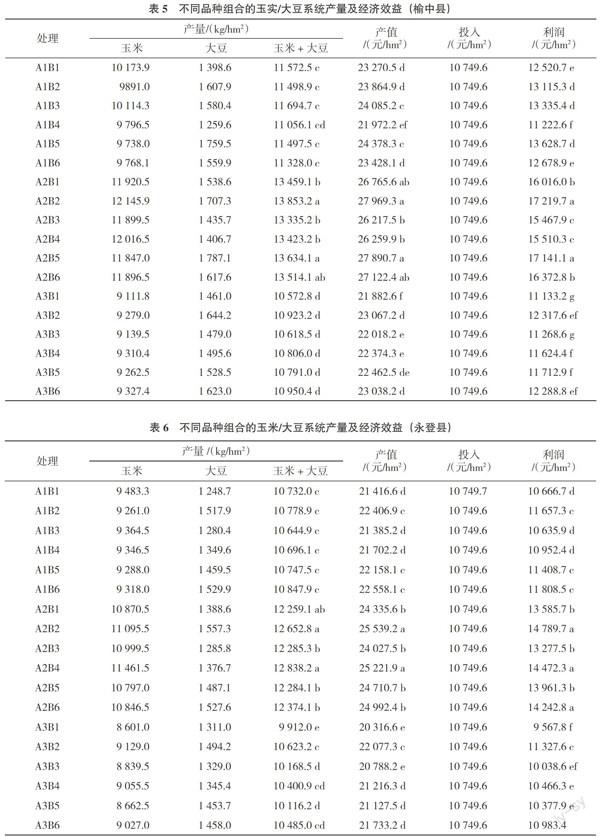

根据试验数据和测产结果,以及对各种农产品及农用生产资料的市场调查结果、机耕劳力折价的情况,计算出的产值、投入及纯收入见表4、5、6。由表4~6可知,随海拔高度升高,玉米/大豆间作系统产量和利润在降低。海拔1 754 m时,玉米/大豆间作系统平均产量和利润较高,分别为12 947.9 kg/hm2和15 861.2元/hm2;海拔1 879 m 时,系统平均产量和利润比1 754 m降低了7.9%和14.3%;海拔2 032 m时,系统平均产量和利润比1 754 m降幅达到14.3%和24.9%。

在同一海拔条件下,不同玉米、大豆品种配置对系统产量和利润的影响差异显著。由表4可知,在海拔1 754 m时,各间作玉米品种间产量差异显著,产量为9 289.5~12 942.0 kg/hm2,表现较好的是金穗3号,产量均在12 000 kg/hm2以上,较差的是龙源3号。各间作大豆品种间产量差异也达到显著水平,产量为 1 409.6~1 978.5 kg/hm2,表现最好的是晋豆19,产量均在1 900 kg/ hm2以上,其次是中黄30、齐黄36和XD2015-6,表现较差的是冀豆17。从玉米/大豆间作系统的产值与利润角度分析,不同玉米、大豆品种配置间差异显著,产值为23 008.2~30 392.7 元/hm2,利润变幅为12 258.6~19643.1元 /hm2。表现最好的是金穗3号和晋豆19组合,其次是金穗3号和中黄30、金穗3号和XD2015-6间的组合,表现较差是龙源3号和齐黄36的组合。

由表5可知,在海拔1 879 m时,各间作玉米品种间产量差异显著,产量为 9 111.8~12 145.9 kg/hm2,表现较好的是金穗3号,产量均在11 000 kg/hm2以上,表现较差的是龙源3号。各间作大豆品种间产量差异也达到显著水平,产量为1 259.6~1 787.1 kg/hm2,表现最好的是晋豆19,产量均在 1 500 kg/hm2以上;其次是中黄30、齐黄36和XD2015-6,表现较差的是陇黄2号。从玉米/大豆间作系统的产值与利润角度分析,不同玉米、大豆品种配置间差异显著,产值为21 882.6~27 890.0 元/hm2,利润为11 133.2~17 219.1元/hm2,表现较好的是金穗3号和中黄30、金穗3号和晋豆19组合,其次是金穗3号和XD2015-6间的组合,表现较差是龙源3号和冀豆17的组合。

由表6可知,在海拔2 032 m时,各间作玉米品种间产量差异较小,产量为8 601.0~11 461.5 kg/hm2,表现较好的还是金穗3号,产量均在 11 000 kg/hm2左右,巡天1102和龙源3号品种间差异不显著,产量均在9 000 kg/hm2左右。各间作大豆品种在高海拔区域内产量差异呈缩小的趋势,产量为1 248.7 ~1 557.3 kg/hm2,表现最好的是中黄30,产量均在1 500 kg/ hm2左右;其次是晋豆19和XD2015-6,表现较差的是冀豆17和齐黄36。从玉米/大豆间作系统的产值与利润角度分析,不同玉米、大豆品种配置间差异显著,产值变幅为20 316.6~25 539.2 元/hm2,利润为9 567.8~ 14 789.1元/hm2,表现较好的是金穗3号和中黄组合和金穗3号和陇黄2号组合,其次是金穗3号和晋豆19、金穗3号和XD2015-6间的组合,表现较差是龙源3号和冀豆17的组合。

3 小结与讨论

因品种生育特性的差异,各品种农艺性状及产量在不同海拔条件下不同。间作玉米品种金穗 3号在皋兰县(1 754 m)、榆中县(1 879 m)和永登县 (2 032 m)表现均最好,产量平均分别为12 561.8 kg/hm2、11 954.3 kg/hm2和11 011.8 kg/hm2。间作大豆品种晋豆19在皋兰县和榆中县产量最高,分别为1 941.7 kg/ hm2和1 691.7 kg/hm2;中黄30和XD2015-6在海拔较高的永登县表现较好,产量分别是1 523.1 kg/ hm2和1 505.2 kg/hm2。

间套作体系内作物合理的搭配和组合是其增产的重要保证,共生期体系内两种作物必然发生相互作用,且间套作作物的相对竞争能力受环境影响较大,特定环境条件下的最佳作物组合及品种搭配并不一定适应于所有的种植区域[10 - 11 ]。大豆为喜光作物,在大豆的总干物质中,光合产物积累量占到了91.32%,且整个生育期对光照的反映都很敏感[12 ]。而在玉米/大豆间作模式中,大豆处于群体光能截获的劣势,高层作物的遮荫是制约大豆增产的主要原因,因此本试验选择了3个株型紧凑的玉米与大豆间作,可减缓其弱光伤害,保证体系产量。

近年来,由于劳动力成本的上升和农村劳动力缺乏的局面逐渐加剧,农业生产机械化迫在眉睫。间套作种植充分的利用了光、热、水、肥时空生态位的差异,实现了多种作物在资源上的时空互补利用,提高了资源利用效率和土地生產率,增加了农民收入,是生态农业与可持续农业发展的重要方向。本研究中涉及的玉米/大豆带状复合种植模式适宜于机械化作业,因此,对品种的选择更加严格。综合考虑玉米、大豆适宜机械收获的农艺指标及产值和利润,建议在该区域(海拔 1 700 m~2 000 m)选用玉米品种金穗3号和大豆品种中黄30或XD2015-6间作组合为好。

参考文献:

[1] PENG X B, ZHANG Y Y, CAI J,et al. Photosynthesis, growth and yield of soybean and maize in a tree-based agroforestry intercropping system on the Loess Plateau[J]. Agroforestry Systems,2009,76:569-577.

[2] 雍太文,刘小明,刘文钰,等. 减量施氮对玉米/大豆套作系统下作物氮素吸收和利用效率的影响[J]. 生态学报,2015,35(13):4473-4482.

[3] 陈光荣,王立明,杨如萍,等. 平衡施肥对马铃薯-大豆套作系统中作物产量的影响[J]. 作物学报, 2017,43(4):596-607.

[4] LIU X J,ZHANG Y,HAN W X,et al. Enhanced nitrogen deposition over China[J]. Nature, 2013,494:459-462.

[5] 肖炎波,李 隆,张福锁. 豆科//禾本科间作系统中氮营养研究进展[J]. 中国农业科技导报,2003,5(6):44-49.

[6] 陈光荣,王立明,杨如萍. 甘肃不同生态区豆科与非豆科间套作高效栽培技术及其应用前景[J]. 中国农业科技导报,2017,19(3):63-71.

[7] MAO L L,ZHANG L Z,LI W Q,et al. Yield advantage and water saving in maize/pea intercrop[J]. Field Crops Research,2012,138:11-20.

[8] 吴维雄,罗锡文,杨文钰,等. 小麦-玉米/大豆带状复合种植机械化研究进展[J]. 农业工程学报, 2015,31(Supp. 1):1-7.

[9] 李 隆. 间套作强化农田生态系统服务功能的研究进展与应用展望[J]. 中国生态农业学报,2016,24(4):404-415.

[10] 陈光荣,杨文钰,张国宏,等. 薯/豆套作模式下不同熟期大豆品种生长补偿效应[J]. 中国农业科学, 2016,49(3):455-467.

[11] 陈光荣,张国宏,王立明,等. 西北沿黄灌区不同作物间套作大豆产出效果分析[J]. 大豆科学,2013(5):614-619.

[12] 陈光荣,杨文钰,张国宏,等. 马铃薯/大豆套作对3个大豆品种光合指标与产量的影响[J]. 应用生态学报,2015,26(11):3345-3352.

(本文责编:陈 珩)