对部分抗震方法的浅谈与比较

2017-05-27薛奕婷

薛奕婷

【摘 要】抗震技术发展到今天,已经有过众多的技术突破。从曾经一味通过加强构件强度进行抗震,到现在从能量的角度出发,通过各种方式释放地震能量的新技术,设计师在对结构进行抗震设计时有了更多的选择。根据不同地区产生地震的概率及地区自身的经济实力,设计师应当选取最为合适的抗震方法进行抗震设计。本文基于科学性和实用性立场,对于抗震方法、设防目标等进行了系统而有建设性的论述。

【关键词】抗震 阻尼器 结构 方法

地震作为目前破坏力最强的自然灾害之一,对人类的生产生活产生了巨大的影响。工程抗震作为一个长期的技术难题,有着多种多样的抗震方法,适用于处于不同地理位置及拥有不同经济实力的国家。研究比较不同抗震方法的特点,了解抗震设备的技术状况,对于合理选择抗震方法,提高工程项目的经济性,具有现实的意义。

1 抗震方法示例

1.1 构造抗震

为了保证结构的整体性,最大限度地避免造成人员的伤亡,设计时的构造抗震为一种较为经济合理的抗震方式。构造抗震主要有以下原则:强柱弱梁;强墩弱梁;强节点弱构件等,这些原则的原理都是相似的,即为强剪弱弯。

由于目前对于地震的研究尚不完善,在结构设计中应当着重考虑构件的变形能力。由于结构在地震中的变形能够消耗大量的能量,因此在设计过程中提高构件的塑性对于抗震有着现实的意义。

由于构件的弯曲破坏为塑性破坏,工程构件即将发生弯曲破坏时,构件内钢筋达到屈服强度后渐变为塑性铰,具有较大的变形能力,使结构表现出极强的延性。因此构件发生弯曲破坏时能够通过塑性铰释放大量的能量,达到抗震的效果。

然而对构件进行抗剪设计时,剪切破坏的破坏形态为脆性破坏。由于剪切破坏在破坏前无法产生较大的变形,因此能量无法通过做功的形式释放,设计时需要通过构造强化抗剪强度来抵抗地震造成的破坏能量。[1]

1.2 阻尼器抗震

阻尼器是以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置。在航天、航空、军工、枪炮、汽车等行业中早已应用各种各样的阻尼器(或减震器)来减振消能。从二十世纪七十年代后,人们开始逐步地把这些技术转用到建筑、桥梁、铁路等结构工程中,其发展十分迅速。特别是有五十多年历史的液压粘滞阻尼器, 在美国被结构工程界接受以前,经历了大量实验,严格审查。

在共振频率附近,增大体系的阻尼比具有十分明显的减振效果。由于所附加的阻尼和传统结构分析中所假定的粘滞阻尼一致,这使得减震结构的分析有可能比较方便、精确。在结构中合理布置阻尼器可以消耗输入结构中的大部分地震能量,减小结构位移,改善和提高结构的抗震性能。[2]

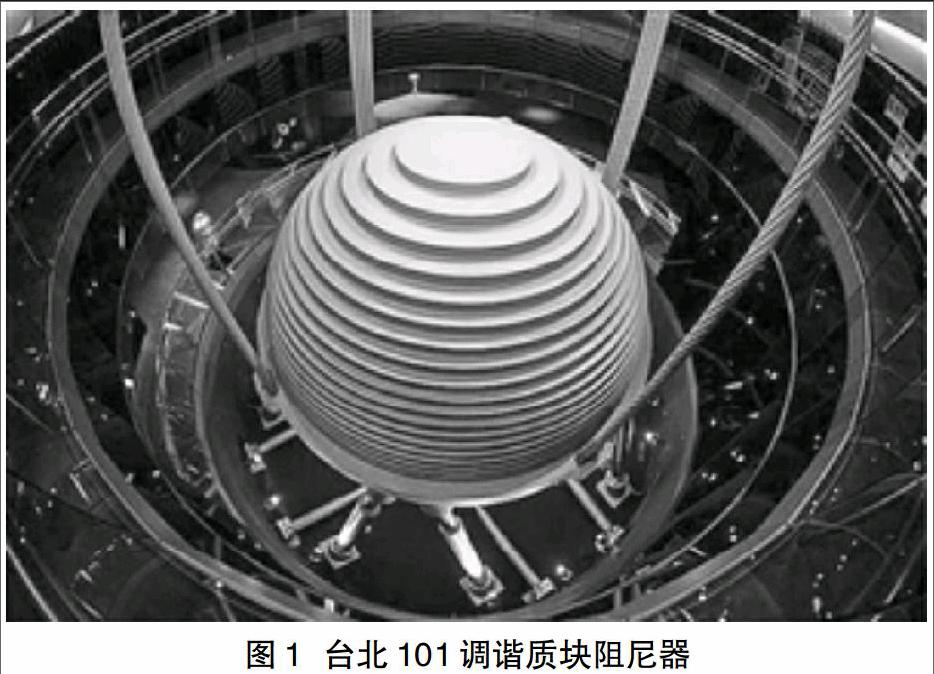

阻尼器减震是当前结构最重要的抗震方法之一,各国工程抗震专家和学者均积极致力于该技术的研究开发和推广应用。阻尼器的形式多种多样,其中不乏台北101大厦的造型奇特的大型阻尼器。为了因应高空强风及台风吹拂造成的摇晃,台北101内设置了“调谐质块阻尼器”,是在88至92楼挂置一个重达660公吨的巨大钢球,利用摆动来减缓建筑物的晃动幅度。据台北101告示牌所言,这也是全世界唯一开放游客观赏的巨型阻尼器,更是目前全球最大的阻尼器。图一为台北101调谐质块阻尼器。

1.3 破坏释能

由于构建破坏时能够释放大量的能量,因此通过在地震发生时选择性破坏部分构件也为目前较为常用的一种抗震设计方式。由于梁柱节点为地震荷载作用时最为薄弱的环节,且节点一旦破坏建筑结构很可能产生整体破坏以致倒塌,造成巨大的人员伤亡,因此在结构设计时通常选择引导能量在非梁柱节点处释放,及引导地震作用至某非梁柱节点后通过该处构件的破坏以释放能量达到抗震的目的。目前無论建筑结构或是桥梁结构,多选择在基础连接处破坏以达到释放能量的目的,首先结构在基础连接处破坏能够使结构在一定程度上脱离与地面的联系,从而减少地震能量的输入,其次由于结构与地面的约束依然可看作为刚接,基础连接处破坏后结构依然能够保持其整体稳定性以达到首先保护群众生命安全的目的。

破坏释能作为一种较为极端的抗震方法,多用于抵抗震级较大的地震。该方法能够释放大量的能量,但地震作用对结构产生的影响也是巨大的,结构破坏处修缮维护通常较为繁复,若设计不当,在小震发生时或正常使用时引导破坏处产生破坏,也会造成巨大的经济损失。因此设计计算在破坏释能的抗震方法中显得尤为重要。

2 设防目标

2.1 性能指标

由于不同地区发生地震的概率以及可能发生地震的强度各不相同,选择抗震设计方法时应当考虑不同地区对于抗震处理的需求程度。我国国家规范对不同地区设置了不同的抗震设防等级,因此在进行结构设计时应充分考虑规范中的抗震设防等级,合理考虑结构的抗震性能指标。

2.2 经济性指标

由于不同地区或国家经济实力差距较大,因此抗震设防指标也应当根据不同地区的经济实力进行区分,而不能一概而论。我国多地区处于地震断裂带,曾经历过多次大地震,其中唐山地震几近毁灭整个城市,造成重大人员伤亡。随着科学技术的不断进步以及经济实力的提升,我国在GB5001-2010国家规范中向各设计单位明确提出了具有三个水准的抗震设防目标,即小震不坏,中震可修,大震不倒。其中小震定义为在五十年内超越概率为63.2%的多遇地震,中震在五十年内超越概率为10%的设防地震,大震的定义为在五十年内超越概率为2%的罕见地震。规范既要求建筑设计的经济合理,也要求建筑在多遇地震或设防地震中达到正常使用或可修复的基本要求。[3]

同样处于地震断裂带的日本,其地理位置使民众时常遭受地震的侵袭。作为发达国家的日本其设防目标不同于中国三标准的设防目标,日本的设防目标仅分两个标准,即“中震不坏,大震不倒”[4]。但是日本在抗震设计中对“中震”及“大震”的定义与中国的“中震”及“大震”不尽相同,且日本对抗震的设计方法由两次设计组织:一次设计, 校核应力,要求结构在第一水准地震作用下的应力值小于容许应力;二次设计,校核变形, 即结构在第二水准地震作用下的变形,要求保证框架屈服部位的塑性变形能力,防止剪切及连接失效引起的脆性破坏,确保框架整体强度与变形能力。[5]由此可见,由于经济实力的差异以及对抗震设计需求的不同,日本对于地震作用的规定取值与中国相比偏大。

经济实力较弱的印尼其抗震规范又不同于中日。与我国及日本抗震设计规范不同的是,印尼设防标准仅分为一个标准,即在发生50年超越概率为10%的地震时结构能够保持整体结构稳定而不至破坏,能够保证国民的人身及基本财产安全。这与我国“小震不坏,中震可修,大震不倒”的三标准设防差距较大,因此我国的设防标准更为安全合理。

可见不同国家根据自身的抗震设计需求,应根据国家的经济实力进行抗震设计的规范,使设计出的结构较为经济合理。

3 结语

对于拥有不同经济实力,地处不同地理位置的国家或地区,在选择其抗震设计方法时均应考虑与当地地震性能指标与经济指标所匹配的抗震方法。对于本文所介绍的若干种设计方法中,构造抗震或通过加强结构强度的抗震方法适用于中小地震,能够保证结构在地震发生时结构不产生任何损坏。该方法虽然性能极佳,但须投入大量的建设资金,对于国家的经济实力有着较高的要求。采用阻尼器抗震为抗震技术发展至今一个非常重要的突破,能够通过预埋在建筑内部的阻尼器释放部分地震能量,从而达到“中震可修”的目的。而破坏释能作为一种较为极端的抗震设计方式,对于经常发生特大地震,或经济实力较弱的国家或地区,也不失为一种极佳的抗震方式。

参考文献:

[1]丹下健三.桥梁不仅是荣耀地标,更应是灾难时的脊梁——日本桥梁抗震方法设计解析[A].养护与管理2013年10月号(总第31期)[C].2013:4.

[2]郑久建.粘滞阻尼减震结构分析方法及设计理论研究[D].中国建筑科学研究院,2003.

[3]蒋志楠.我国建筑抗震规范中部分条款的演变及与欧美规范的对比探讨[D].中国地震局工程力学研究所,2010.

[4]土木学会,《混凝土标准示范书》[S].德岛大学附属图书馆.

[5]花林林,石建光.中国与日本在混凝土框架结构抗震设计中的比较分析[J].福建建筑,2006,04:25-27.