神经本体感觉促进技术结合小针刀治疗脑卒中后肩手综合征Ⅰ期临床研究

2017-05-25孙建兵冉传生毛小运方国翔余星桥

孙建兵,冉传生,毛小运,方国翔,冯 佳,余星桥

(重庆市万州区人民医院康复医学科,重庆 404100)

神经本体感觉促进技术结合小针刀治疗脑卒中后肩手综合征Ⅰ期临床研究

孙建兵,冉传生,毛小运,方国翔,冯 佳,余星桥

(重庆市万州区人民医院康复医学科,重庆 404100)

目的:观察神经本体感觉促进技术(PNF)结合小针刀治疗早期脑卒中后肩手综合征的临床疗效。方法:100例随机分为观察组和对照组各50例,两组均用常规康复治疗,观察组同时用PNF技术和小针刀疗法,7天为一疗程,共治疗3个疗程。结果:总有效率观察组92%、对照组80%,两组总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05)。两组治疗后FMA评分均较本组治疗前升高,观察组升高更明显(P<0.05)。两组治疗后VAS评分均较本组治疗前明显降低(P<0.05),观察组下降更明显(P<0.05)。结论:PNF技术结合小针刀治疗脑卒中肩手综合征疗效显著。

脑卒中;肩手综合征;PNF技术;小针刀

脑卒中后肩手综合征是脑出血或脑梗死后患者出现患侧上肢肩胛带和手关节疼痛,活动受限,晚期可见皮肤和肌肉明显萎缩,临床主要表现为肩痛、手肿胀及疼痛,甚至手指关节挛缩、畸形。多见于脑卒中后2~16周,少数见于病后4~7个月。可能与交感神经系统功能障碍,肩关节半脱位,过度牵拉腕关节或受到意外伤害,以及患手输液渗出等有关。本研究用神经本体感觉促进技术(PNF)结合小针刀治疗脑卒中后肩手综合征Ⅰ期效果较好,报道如下。

1 临床资料

共100例,均为2015年10月至2016年5月重庆市万州区人民医院康复医学科的住院患者。采用随机数字表法分为观察组50例及对照组50例。观察组男26例,女24例;年龄35~85岁,平均(60.16+±8.06)岁;病程18天~6个月,平均(38.27±8.06)天;左侧患病21例,右侧患病29例。对照组男27例,女23例;年龄38~88岁,平均(61.01±9.02)岁;病程20天~6个月,平均(40.26±10.23)天;左侧患病19例,右侧患病31例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

诊断标准:参照第4届全国脑血管病学术会议的诊断标准及SHS诊断[1]。并经头颅CT或MRI检查明确为脑卒中。

分期标准:参照《神经康复学》[2]中的肩手综合征分期标准。Ⅰ期:手部水肿,肩腕关节疼痛,关节活动范围受限,被动活动易引起剧烈疼痛。Ⅱ期:手部水肿可减轻,肩手出现自发性痛,手皮肤、肌肉明显萎缩。X线可见骨质疏松样变化,预后不良。Ⅲ期:水肿、疼痛消失,未经治疗的手完全失用,成为残疾。

纳入标准:符合诊断标准,神志清楚、配合治疗,年龄35~85岁,签署知情同意书。

排除标准:其他疾病引起肩手综合征,年龄35岁以下和85岁以上。伴有骨折、骨质疏松、关节不稳定,因小脑损害、大脑功能不全等不能配合训练。凝血功能障碍,体弱大病、贫血,合并有严重心脑血管、肝、肾等疾病。局部皮肤感染、破溃,肿瘤、结核等病变以及心理、精神异常。体内置有心脏起搏器或有其他非自身物体。

2 治疗方法

两组均给予常规治疗。良肢位摆放[3]:正确放置患侧上肢,要求患者的患侧腕关节不处于掌屈位,患者床上尽可能采取肩外展、伸展,肘伸展,腕、指伸展位;翻身时禁止牵拉患肢。坐位时保持患侧上肢置于前面的桌子上,可以在臂下放置一软枕,防止腕关节屈曲。不能让患侧上肢悬垂于轮椅的一侧。平卧和患侧卧位时,应使肘关节伸展,腕关节背屈。健侧卧位时,肩关节屈曲约90 度,肘关节伸展,胸前放一软枕,患侧上肢放在上面,保持腕关节的背屈。主动与被动运动[4]:在不引起疼痛前提下进行偏瘫侧肩、肘、腕、指的被动运动,同时鼓励患者主动或在健手帮忙下做主动辅助运动,例如 Bobath 握手上举训练,另患者需进行偏瘫侧肢体抓握、磨砂板及日常生活能力训练。主动和被动训练 1 天2次,每次持续 20min,以患肢不感疲劳为度。向心性加压缠绕:用1~2mm长线从患侧手指由远端向近端挤压,最后在缠绕手掌和手背至腕关节,随后立即松开[5]。每次反复缠绕7~8遍,1 天3次,也可以由陪护人员进行操作。空气波压力循环治疗:选用POWER-3000 空气波压力治疗仪,将肢体套套到患肢并拉上拉链,打开电源开关,选择治疗模式,根据病情调节压力为 3~4kPa, 1天1次,每次30min。治疗期间严密观察患者的耐受程度以及肢体末梢情况。

观察组加用PNF技术及小针刀疗法。PNF技术:肩胛带前伸模式[6]:患者取健侧卧位,髋关节和膝关节均屈曲90°,头颈居中,治疗者一手握患者上肢,保持肩关节外旋位,另一手沿肩胛骨内侧缘将肩胛骨尽量朝鼻尖方向向上、向前运动;肩胛带后缩模式:治疗起始位同上,健侧卧位下引导患侧肩胛骨向下段胸椎尽量做向后、向下移动;肩胛带前缩模式:治疗起始位同上,在健侧卧位下引导患侧肩胛骨向对侧的髋嵴做向下、向前运动;肩胛带后伸模式:治疗起始位同上,在健侧卧位下引导患侧肩胛骨向上、向后做耸肩动作;上肢单侧 D1屈模式:患者仰卧位,患侧肩关节伸展、外展、内璇,前臂旋前,腕关节伸展并尺偏,手指伸展、外展。治疗师的手放在患侧的手掌内,治疗师另一手呈夹爪手指放在上臂上端前面,在仰卧位下引导患侧上肢由肩关节伸展、外展、内旋位向肩关节屈曲—内收—外旋位运动;并使用维持-放松技术。治疗过程中治疗师采用简短明确口令教患者训练方法,并让患者目视患侧上肢,每个步骤操作10组,1天治疗1次,共3周。小针刀松解:患者仰卧位,术者一手握患侧腕部,活动患肩,找出活动时肩部最明显的疼痛点3~4个,用标记笔作好标记,常规皮肤消毒,术者戴无菌手套,铺无菌洞巾,疼痛点1%利多卡因注射液浸润麻醉后,右手执小针刀在标记处加压分离刺入病变部位,纵行切割3~4刀,横行剥离3~4刀。术后压迫止血3min,创口贴保护针孔,针孔术后24h忌沾水。小针刀松解每周1次,共治疗3次。

3 观察指标

采用视觉模拟评分法(VAS)评定患手疼痛程度,最高10分,评分越高表明疼痛程度越严重。上肢运动功能评定采用改良的 Fug-Meyer 量表评分(FMA)。

4 疗效标准

参照《神经康复学》[2]。显效:关节水肿、疼痛消失,功能活动无明显受限,手部小肌肉无萎缩。有效: 关节水肿基本消失,疼痛基本缓解,关节活动轻度受限,手部小肌肉萎缩不明显。无效:症状、体征无明显改善,关节活动功能明显受限,肌肉萎缩逐渐加重。

用 SPSS 19.0统计软件进行统计分析,计数资料用χ2检验,计量资料用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

5 治疗结果

两组临床疗效比较见表1 。

表1 两组临床疗效比较 例(%)

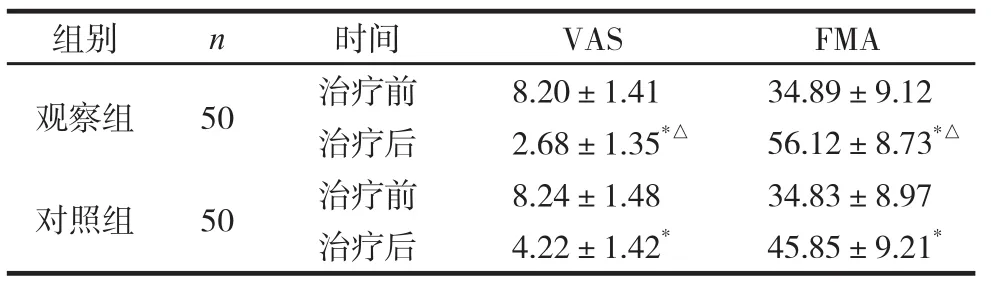

两组治疗前后VAS及FMA评分比较见表2。

表2 两组治疗前后VAS及FMA评分比较 (分,±s)

表2 两组治疗前后VAS及FMA评分比较 (分,±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。

组别 n 时间 VAS FMA观察组 50 治疗前 8.20±1.41 34.89±9.12治疗后 2.68±1.35*△56.12±8.73*△对照组 50 治疗前 8.24±1.48 34.83±8.97治疗后 4.22±1.42*45.85±9.21*

6 讨 论

肩手综合征为脑卒中后最常见的并发症之一,肩手综合征的发病机制尚不明确。可能为脑血管病急性发作影响运动中枢前方的血管运动中枢,引起患肢的交感神经兴奋性增高及血管痉挛反应,产生局部组织营养障碍,出现肩胛周围和手腕水肿、疼痛。瘫痪上肢的处置不当,过度牵拉所产生的刺激反应,引起水肿、疼痛。瘫痪上肢未注意保暖和缺乏锻炼,影响静脉回流,静脉淤血。输液时液体渗入手部组织内造成损伤。潜在的关节炎和关节周围炎使之更容易发生。临床上通常将其分为Ⅲ期,I 期表现为肩部疼痛,活动受限,同侧手腕、手指肿胀,出现发红、皮温升高等血管运动性改变,手指多呈伸直位,屈曲时受限,被动屈曲时可引起疼痛;Ⅱ期表现为肩手部位的自发疼痛及手的肿胀消失,皮肤萎缩,手部小肌肉萎缩日趋明显,手指活动范围日益受限;Ⅲ期表现为手的皮肤及肌肉明显萎缩,手指完全挛缩。

肩手综合征如不及时治疗则会严重影响患者手功能的恢复,临床上治疗以早期康复治疗为主,即I 期时介入。早期通过良肢位的摆放,正规物理治疗、康复宣教等方法在一定程度上能防治肩手综合征。本病目前没有特异的治疗方法,主要治疗目标是尽快减轻水肿[7],改善疼痛和僵硬,以避免出现患肢的萎缩畸形,造成明显的残障。

PNF技术是利用牵张,关节压缩和牵引,施加阻力,口令交流,时序、视觉刺激等本体刺激和应用螺旋对角线运动模式来促进肢体运动功能恢复的一种治疗方法,临床上在很多方面具有可观的疗效,如放松肌肉、增强耐力、减轻疼痛、增强肌力、提高稳定性、协调性和控制能力等[8]。PNF技术在减轻疼痛的同时为功能训练创造了条件,而功能的改善可进一步缓解疼痛,改善血液和淋巴循环。小针刀疗法具有调节人体体液平衡作用,可促进局部微循环恢复,改善体液潴留和促进体液回流[9]。

PNF技术结合小针刀疗法治疗脑卒中后肩手综合征Ⅰ期疗效较好。

[1] 全国第4届脑血管病学术会议.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):64-67.

[2] 倪朝民.神经康复学[M].北京:人民卫生出版社,2008:70.

[3] 南登崑.康复医学[M].3版. 北京:人民卫生出版社2004:743.

[4] 卓大宏.中国康复医学[M].北京:华夏出版社,2003:804.

[5] 纪树荣.实用偏瘫康复训练技术图解[M].北京:人民军医出版社,2009:114.

[6] 纪树荣.运动疗法技术学[M].北京:华夏出版社,2005:369-373.

[7] Patricia M.Davies.循序渐进偏瘫患者的全面康复治疗[M]. 刘钦刚.主译.北京:华夏出版社,2007:317.

[8] 燕铁斌.物理治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2008:234-239.

[9] 朱汉章.针刀医学[M].上册. 北京:中国中医药出版社,2004:317.

Objective:To observe the clinical therapeutic effect on shoulder-hand syndrome (SHS) after stroke in early stage treated with PNF technique combined with small needle knife. Method:100 cases were evenly divided into two groups in random. Both groups were treated with routine western-rehabilitation therapy and the treatment group were treated with PNF technique and small needle knife. 7 days’ treatments were considered as one course of treatment. The clinical effect was observed after 3 courses of treatments. Result:After 3 courses of different treatment, there were 20 cases with marked effect, 26 cases with effect and 4 cases with no effect and the total effective rate was 92% in the treatment group while there were 15 cases with marked effect, 25 cases with effect and 10 cases with mo effect and the total effective rate was 80% in the control group. There was significantly different in the effect between two groups. The FMA score of the treatment group was(56.12±8.73)while that of the control group was(45.85±9.21)(P<0.05). The score of VAS of the treatment group was(2.68±1.35 points)while that of the control group was(4.22±1.42)(P<0.05).Conclusion:PNF technique and small needle knife has significant therapeutic effect on shoulder-hand syndrome (SHS) after stroke.

Stroke;Shoulder-hand syndrome(SHS);PNF technique;Small needle knife

R245.319.33

B

1004-2814(2017)04-0407-03

2016-12-07

重庆市万州区科学与技术委员会科研项目:(2016010)