民国外交学课程与教学考察

——以中央政治学校外交系为中心

2017-05-25张晶萍

张晶萍

(中共中央党校 研究生院,北京 100091)

民国外交学课程与教学考察

——以中央政治学校外交系为中心

张晶萍

(中共中央党校 研究生院,北京 100091)

中央政治学校外交系创立于1930年,在教务主任罗家伦和系主任徐谟的主持下,外交系课程的基本框架得以建立,且因时局变化外交系课程得以不断地进行调整和充实。其外交系课程教学与课外活动之间互动频繁,形成了以课程为基础、教学为主体、课外活动为补充的外交人才培养机制。通过考察政校外交系课程设计与教学运作,有助于进一步审视民国外交学的学科化进程。

政校外交系;课程设计;教学运作;民国外交学

第一次世界大战结束后,一门以研究战争与和平为主的新型学科——国际关系学首先在西方资本主义国家成立。随着上世纪20年代国民外交的兴起,国际关系与外交等相关科目的教学在中国本土也相继展开,北京大学、清华大学、中山大学等诸多高校在政治学系内添设外交与国际关系课程,在1930年代左右,南开大学、暨南大学和中央政治学校还先后分别成立了“国际事务系”“外交领事科”和“外交学系”,开设课程既有深厚的政治学烙印,又重点突出外交、国际法、国际关系、国际组织等内容,这一点与西方国际关系学颇为相似。从学科意义上讲,外交学或国际关系学已在中国建立。当前学界对多从学术史角度研究民国外交学,对外交学科的发展变迁及具体开展鲜有论述。本文以中央政治学校外交学系为中心,重点考察外交学系的课程变迁与教学研究互动,以期勾勒外交学在民国开展的真实图景。

一 外交学科在政校的初创

1929年7月,国民党中央党务学校改组为中央政治学校,本科之下分设政治、财政、地方自治、社会经济四系(1932年5月,政校校务委员会决议:改本科名称为大学部,经呈奉中央核准备案),[1]修业期限为4年。按照校务委员罗家伦等人的构想,政校要区别于一般的大学教育,不仅要“顾全政治上的实际需要”,政治需要即是培养实用型人材,还要注重学生毕业后派遣的用途,即“使学生知研究的方向易于专精”,“使教员授课选材知所注重”,[2]99-101于是修订各系课程,根据学生将来的工作去向对各科系进行分组,并制定详细的分组办法。政治系被分成法律、行政和外交三组,设置外交组的初衷是“注重外交问题之研究,并养成使领馆人才”,[2]103该组特别重视对学生中外法律知识、中外各国历史、国际关系、商业关系和外国文等知识的灌输与训练,要求也极其严格,规定外国文基础差的学生不得进入外交组,计划于1930年下半年试办。

正在外交组积极筹备之际,1930年7月,政校重新厘定学系并实施分组办法,调整为行政(由原政治系与地方自治系合并而成)、财政、社会经济、教育、外交、法律六系。[3]经过这一调整,系组虽未做大幅改动,但在隶属关系上略有变更,外交组独立成为外交系。外交系得以正式建立,部分缘于罗家伦对英国伦敦经济政治学院和法国巴黎政治学校的推崇,伦敦政经学院的学术水准为世界所公认,而法国巴黎政治学校在普法战争之后培养出许多政治外交上特殊的人才,复兴了法国的第三共和国。法国巴黎政治学校设置有外交、行政、经济、财政、经济社会及普通等五个科系,[4]15政校外交系的创设即以法国政校外交系为蓝本。

外交系招录的第一期学生是从在读的二年级同学中甄选出来的,经过严格的英语笔试及口试测验,最终选定朱建民、萧作梁、吴德露等11人进入外交系学习。因该系中途创立,为了使学生有充足的时间研读必修的科目,还将修学时间延长一年,于是第一期外交系学生在校学习5年才得以毕业。[5]1931年7月,政校学系再经厘订,设政治、法律、财政、社会经济、外交、教育六系。此后,政校科系虽几经调整,但却始终有外交系一席之地。

二 外交系课程设置:倡导实用与专精

政校大学部第一学年为共同必修阶段,配置的基本课程较多,着重于党义的了解、中外语文的训练、治学工具的学习、中外历史地理的探究以及政治、经济、财政、社会科学等科一般原理的讲授。第二学年开始分系,课程以各学系必修为主,第三学年系以下不再分组,各系组进行专门训练,开授课程以理论与实务为主。这样的课程设置是为了使学生有充分的时间了解个人性向,课程规划从基本到专门,循序渐进。外交系在不同阶段所开课程均有其侧重,外交系设置伊始,该系课程参考了同一时期法国政治学校外交系的课程计划,这也是罗家伦在考察理论研究与政治现实需要两者关系之后做出的选择,他如是论述道:“中国政治,需要实际专门人才,已为了解政治者所公认。中国办理政治法律教育虽已有年,但多半注重于外国学者之理论与外国政治之组织,对于中国实际情形,殊多忽略。对于中国实际问题,亦鲜有研究具体之解决办法者,吾人非谓理论之研究为不重要,但政治实际之需要,亦断不可忽视。如法国政治学院之课程,即系注重实际专门问题者,其对于法国政治贡献,实为重大。故中央政治学校有鉴于此,竭力向此方面注重。”[6]

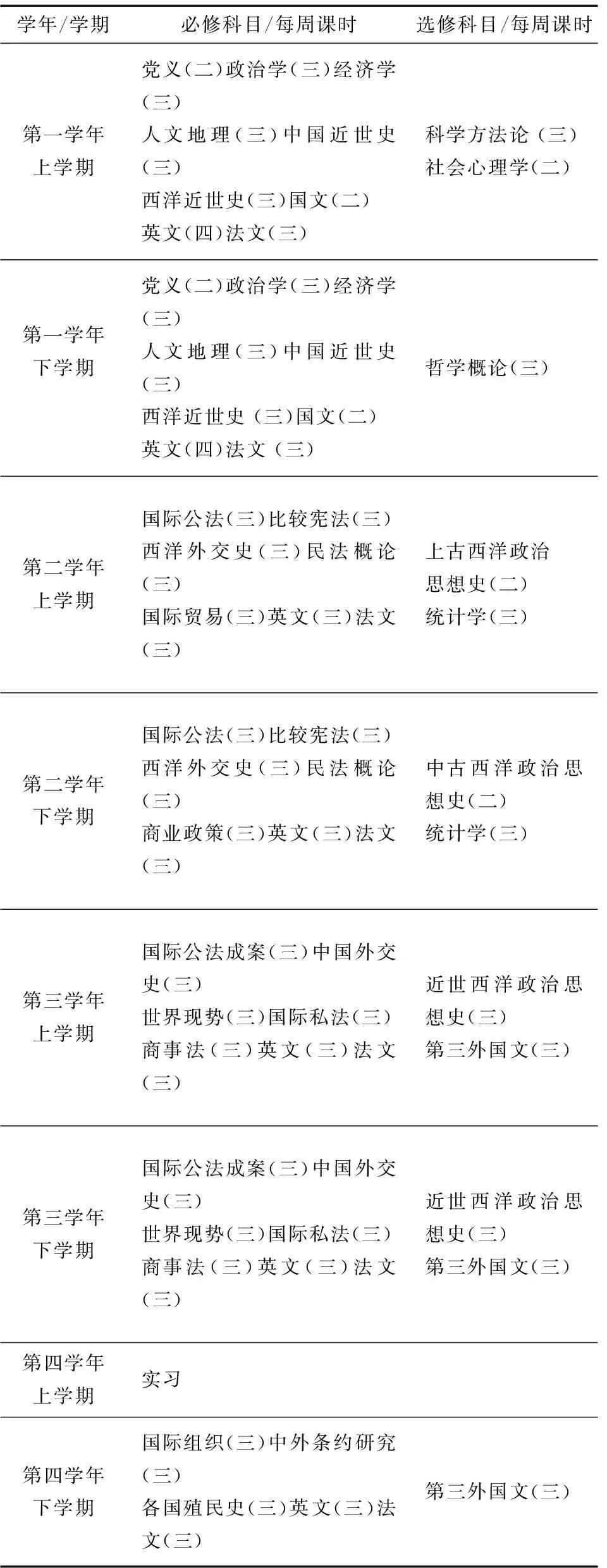

法国政治学校将国际法和外交史作为必修科目,并要求学生在其他30余门课程中选择5门课时为一学年的课程或者多门课时为半学年的课程,这30余门课程包括现代之欧洲及欧洲各国对外之利益、中欧与东欧种族问题、现代之合众及英格罗萨克逊之集团、欧洲各国及南美各国之内政、十九世纪英国政治思想与舆论之动向、十九世纪德国政治思想与舆论之动向、太平洋外交问题、海军军备、比较商法、比较海商法、货币信用与兑换、现代货币经验、经济地理、法国经济政策、列强商业政策、现代大工业、十九半纪欧洲社会主义发达史、国际政治与殖民政策、 殖民地经济问题、麻罗哥总研究及比较殖民政策、阿热利问题、迪尼西问题、依斯兰问题、关于安南远东及太平洋之政治经济问题、非洲黑种民族、 印度洋殖民地及美洲殖民地、经济地理、外国语英文、 德文、西班牙文、意大利文等,在卒业考试前修习课程总数必须达到13门。[4]16-17因此,政校外交系在成立之初安排的法律课程特别多,以1932年外交系的课程表为例,国际公法、国际私法、民法概论、比较宪法、商事法等均为必修科目(参见表1)。此外,外交系选修课程偏重于政治学方面,这也与外交学脱离政治学独立成一个新的学科不久有关。曾主持过政校教务工作的刘振东对政校的课程安排充满溢美之词,“有许多课程,确实讲授精采,当时吾校课程之美,流誉全国。”[7]

表1 中央政治学校外交系外交组课程表(1932年)

资料来源:根据以下资料编制而成:《外交系课程表》,中央政治学校编;《中央政治学校课程一览》,南京:中央政治学校出版,1932年,第79-80页。

罗家伦在政校建立之初便确立了两个方针:一是“选聘教员首以学识为重,绝不讲情面”;二是“选拔学生应以成绩为准,决不凭保荐”。[8]外交系最初聘请的教师以留美、留法学生为主,教师多为既有学问兼具经验的一时之选,教授有阮毅成、萨孟武、陈石孚、赵兰坪、廖徳珍、徐凌云等人,值得一提的是,廖徳珍与徐凌云均毕业于法国政治学校外交系,该系堪称国际一流,其毕业生也基本都属谙熟外交教学的精英,由其培养的毕业生前往政校外交系任教,无疑将提高政校外交系整体教学水平。政校利用地理优势可以就近聘请外交部专门人才去外交系兼任,如外交次长徐谟、欧美司司长刘师舜、亚洲司司长沈觐鼎、情报司司长李迪俊等。外交系正式建立后便由时任外交部常务次长的徐谟兼职系主任,直到1941年他出使澳大利亚才另由他人接替。徐谟早年毕业于北洋大学法律系,1919年通过北洋政府司法官及外交官考试,被选派至驻美使馆实习,同时在华盛顿大学攻读法律并获硕士学位。[9]回国后,徐谟先在南开大学政治系任教兼文科主任,教授政治学概要、比较政体、政党概论、比较宪法、国际公法以及中国外交史等课程,这些课程“大量吸收借鉴了欧美最新科学资料和研究成果,内容、体系和方法都较先进”,[10]在当时处于学科前沿,这一教学经历为其日后主持政校外交系工作积累了宝贵的经验。徐谟多年来一直负责对外交涉,外交实务及司法经验颇为丰富,因此在设计外交系课程时,能够兼顾理论与实际、广博与专精的原则,制定出顺应外交学发展趋势及符合中国外交实际需求的课程。同时,徐谟还参照了美国外交专科学校的做法,为外交系设计的课程“应有尽有”。[11]88徐谟亲自讲授外交文牍一科,他亦十分重视国际法惯例及成案在实际交涉中的重要意义,因此便力邀刘师舜讲授“国际法案例研究”一科,刘师舜是美国哥伦比亚大学国际法专业博士,师从著名法学家摩尔(John Bassett Moore)教授。[12]

徐谟训诫外交系学生不仅要时刻留意社会现象与国际形势的发展,“了解过去,明白现在,乃可推晓将来”,还要在国文及外语方面下一番苦功,对这两方面“尤应力求精炼”。[13]他认为外交学系学生学习专业知识固然重要,但一般知识和语文能力却更加难能可贵,本国语文和外国语文应该同等重要,“国际法不是外交官每天遇到的问题,语文则是不可一日或缺的工具”,[14]217因此,外交系在徐谟的主持下,特别重视学生国文及外国语训练,设置了较多语文课程。

综合来看,外交系的课程大致由基础科学、专门学科与语文训练三类组成,基础科学包括中外史地、政治学、经济学、社会学、中国政府、各国政府、中西政治思想史等科目,关注政治、经济、社会、人文地理等基础知识的灌输,目的是在进行分组专业训练前让学生能够对各人文社会学科有宏观的了解和认知。专门性学科包括国际公法、国际公法成案、国际私法、国际组织与关系、国际贸易、修约论、中西外交史、外交实务、外交文牍等,重点突出国际公法、国际私法、国际条约的理解与运用以及外交业务与技能的锻炼,是外交系课程的主体。语文训练除国文及应用文外,英文须修习四年,法文两年至三年。[14]217-218另开有第三外国语文供选修,国文和外语是外交系学生必须掌握的基本技能之一,同等重要,无一偏废,二者在课程安排里都占据相当比重。

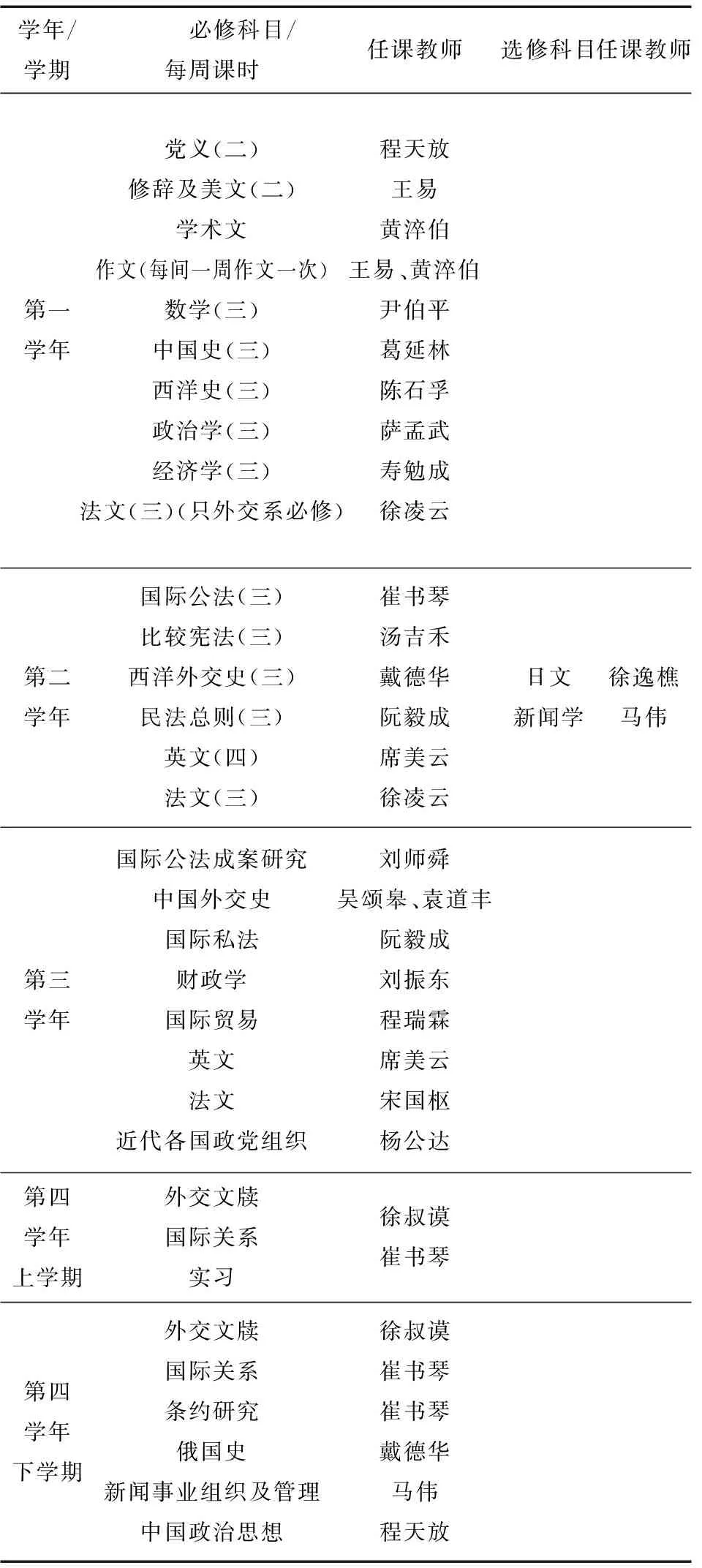

以1935年外交系课程表为例(参见表2),该年度的课程在1932年的基础上,专门性课程增加了国际关系、外交文牍与新闻学等科目,这一变更也与外交系新聘教师和政校调整科系有关,如国际关系一科由毕业于哈佛大学政治系的崔书琴博士担任,1934年崔书琴学成回国后,徐谟便向政校推荐其为外交系专任教授;再如新闻学方面课程的设置与教务主任罗家伦对马伟(即马星野)的力推有关,马伟是中央党务学校培养的第一期毕业生,1931年8月被选派至美国密苏里大学攻读新闻,毕业后入哥伦比亚大学新闻研究所继续深造,并于1934年5月回国,在政校着手筹建新闻系,训练新闻与宣传人才,在新闻系未建立之前,罗家伦就安排马伟在外交系四年级开设“新闻学”选修课,这在政校尚属首次。经过一年的教学试验,政校当局认为设立新闻系的时机已经成熟,于是在1935年3月新闻系正式成立。[15]此外,国文方面的课程则被细化,分为修辞及美文、学术文、作文三种,外国语文方面则主要有英、法、日三种语言,配置堪称精良。

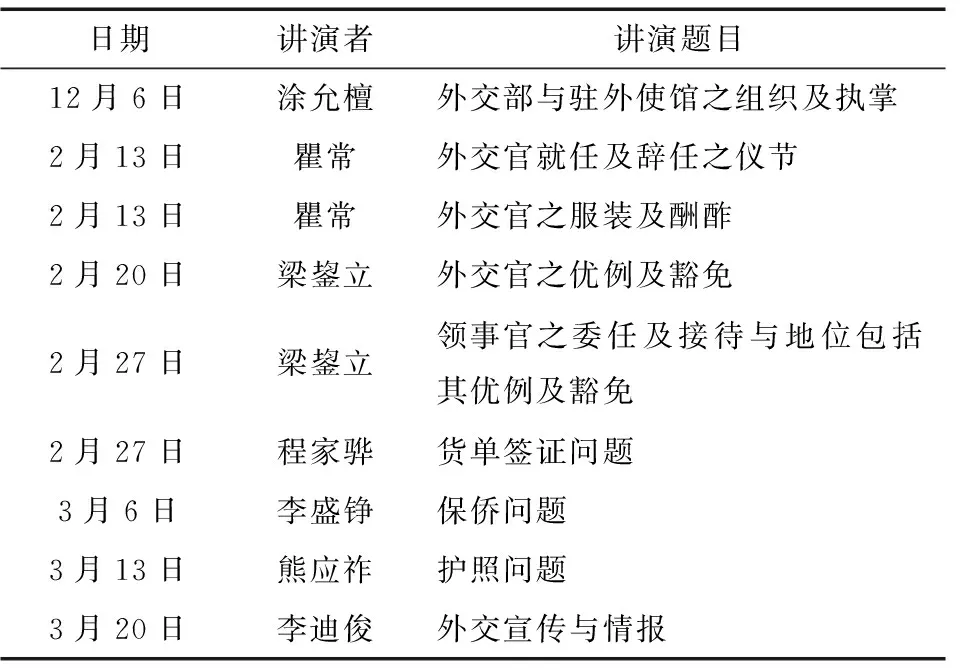

随着民国政府海外领事事务不断拓展,急需能胜任的领事人才,为了使外交系毕业生进入外交部后能尽快步入工作正轨,政校充分利用学校人脉资源和区位优势,于1937年初为外交系四年级学生增设外交领事实务特别讲演一课,并请业务精通的外交官担任讲演者[16](参见表3)。演讲题目涵盖了外交组织机构、外交官与领事官、侨务、签证、护照等外交领事实务方面的内容,以及外交情报与对外宣传工作,这些是即将赴外交部实习的学生们最亟需了解的基本知识,并对学生们撰写实习报告很有启发,更为日后毕业生步入外交坫坛打下业务基础。

表2 中央政治学校外交系外交组课程表(1935年)

资料来源:根据以下资料编制而成:《大学部各年级各系组本学期课程规定》,《中央政治学校校刊》,1935年87期,第4-6页;1935年91期,第4页;1935年93期,第7页。

表3 1937年外交系四年级“外交领事实务特别讲演”课程表

日期讲演者讲演题目12月6日涂允檀外交部与驻外使馆之组织及执掌2月13日瞿常外交官就任及辞任之仪节2月13日瞿常外交官之服装及酬酢2月20日梁鋆立外交官之优例及豁免2月27日梁鋆立领事官之委任及接待与地位包括其优例及豁免2月27日程家骅货单签证问题3月6日李盛铮保侨问题3月13日熊应祚护照问题3月20日李迪俊外交宣传与情报

资料来源:《中央政治学校校刊》第123期,第4页,1937年2月11日。

抗战时期,国内学界关于战后世界和平机制安排、大国关系及处置日本等议题早已展开激烈讨论,政校当局也密切关注着中国外交形势的变化及外交研究的进展,外交教学更是要求理论联系实际,因此将学界与外交界对时局的研究与看法及时传递给外交系学生,便尤为关键。为了使四年级各系学生对各种学科理论与实际都能够融汇贯通,1944年秋,政校当局聘请学术精英与政治精英为全体四年级学生作演讲报告,同时指示各系负责人,由各系制定若干项专题研究题目,分配给四年级学生进行研究,并聘请校内外专家作特别讲演,以供学生参考与交流。[17]不论其是否能够影响到高层外交决策与外交实践,但至少拓展了学生的国际视野,也对学生进行外交与国际关系研究有重要启迪,可以说,外交系在正课基础上添设此类讲演课程,对于完善外交系课程设置、提升外交系整体教学水平均起到助推作用。

三 教学与研究互动:“补正课之不足”

罗家伦主持政校时,非常注重经典阅读和外语训练,曾要求政校学生在完成其所在系组的课程任务时,仍需进行广泛的课外阅读。他主张学生每学年各读一种中、英文名著,一年级的中文必读书是《曾国藩家书》,英文必读书是《富兰克林自传》;二年级中文必读书是胡林翼的《读史兵略》,英文必读书是查恩渥德的《林肯传》;三、四年级制定的中文必读书是袁枢的《通鉴纪事本末》,英文书则由各系自由安排。这些读物都安排有教授担任指导,为学生答疑解惑,且每学期还要对学生阅读成效进行考核,该项考绩在各学科积分中占很大的比重,甚至可以影响学生能否顺利升级。[8]33外交系对学生的要求训甚为严苛,不仅要大量研读专业课方面英语原著,还要苦学英语及第三外语,学习任务自然十分繁重,如果在期末考核中成绩不达标,则面临被淘汰的风险。

外交系的课程多由科班出身的教员讲授,如吴颂皋、张道行、崔书琴、梁鋆立、周子亚、朱建民等人均是国际法领域的佼佼者。在教学方法上,外交系教师不囿于传统,能够选取权威的学术专著作为教材,积极借鉴欧美通行的教学方法,讲授最新的专业课知识,取得了良好的教学效果。据后来担任联合国秘书处法律部国际法编纂司司长的梁鋆立回忆,崔书琴在负责外交系国际法科目的教学时,采用的课本是由哈佛大学威尔逊(George Grafton Wilson)教授编写并由其弟子杜克(Tucker)教授增补的《国际法大纲》,威尔逊教授是《美国国际法季刊》的创办人之一,也是哈佛大学法科哈佛国际法研究会“领水”一题报告书及公约草案的起草员。《国际法大纲》一书内容“深入浅出”,是国际法初学者极佳的入门书。对于中国学生来说,阅读英语原著往往会面临语言生涩的问题,而不能正确理解其内容,但《国际法大纲》一书的英语文字“亦尚浅显”,所以学生“研读不甚觉困难”。崔书琴还会用自己在威尔逊教授课堂上所做的笔记对该书内容加以补充说明,有了教材与笔记的相互配合,学生们“甚觉得益”。刘师舜在外交系讲授国际公法成案研究一科时亲自选定《国际法案例》一书作为教材,该书由哈德逊教授(Manley O.Hudson)编写。由于外交部事务繁忙,刘师舜于1935年便将该课托付给其同事梁鋆立继续讲授。梁鋆立将“案例教学法”运用到外交系国际法成案研究一科的教学当中,由于中国学生英语水平有限,了理解原文难度较大,于是梁鋆立先用中文解说案情,再由学生精读原文,并对每个案件做一份英文摘要,每周大概讨论四至五个案例,经过半年的教学训练后,学生们可以“完全用英语问答”,对此,梁鋆立深感“自信颇有绩效”。[11]88

陈石孚于1942年职掌外交系后,以“品、学、容、文、礼”作为外交官必备的条件,“即谓外交官之品行宜纯正,学问宜渊博,容貌宜端方,文字宜精通,礼节宜娴熟”,[18]如此全方位的严格要求自然落实到课程制定及教学训练上来。从中央党务学校成立起,陈石孚便被聘为该校历史及英文教授,在外交系讲授西洋史课程时,陈石孚采用的教材是美国人海斯(Cartton J.H.Hayes)所著的《近代欧洲政治社会史》,他要求学生每星期作一份英文专题报告,此种创新教学方法不仅锻炼了学生的英语写作水平和学术研究能力,更是“可补正课之不足,引起学者研究兴趣”。[19]

外交系的课外活动有制作剪报壁报、专题研究、学术讨论、英语演讲、名人讲演、模仿国际会议、征文比赛、参观实习、实地调研等,可谓丰富多彩。制作剪报是为了让外交系的学生能够关注时事动态,方便研究取材与检索,并让学生习得保存及运用材料的方法和经验。剪报范围以国际关系及外交问题为限,取材上海《申报》《字林西报》、天津《大公报》及南京《中央日报》等主要报刊,以人别、事别、国别及杂类对材料进行归类,外交系学生以组为单位分别对上述报刊进行剪贴工作。[20]

名目繁多的课外活动也是外交系教学与培养的一大特色,外交系学生于1931年发起组织了外交研究会,致力于研究外交学术。[21]研究会请外交系专任教授作为研究指导员,由他们提出研究题目并开列各项参考书。研究会成员以二、三、四年级学生为限,一年级不在内,每周开研究会一次,每次一小时,研究范围也按照年级分类进行:二年级为参考书阅读指导;三年级为课外研究;四年级为实际问题研究。[22]研究形式有报告、讨论 、演讲、论文和笔记等,学生在课下积极准备,于开会时报告其研究心得。平时学生们在课下广泛阅读杂志书籍、裁剪并保存报章、练习写作与投稿并积极从事专题研究,研究会定期开会时,会举行问题讨论、研究方法演讲、名人演讲、演说竞赛、模仿国际会议等各类学术活动,[23]其中专题研究与问题讨论相互衔接,首先由指导员在学生现习的课程范围内指定研究专题,然后学生在课堂外通过阅读参考书、查阅资料等形式展开研究,并得出研究结果,最后将各自的研究结果在会上报告,全体学生对其见解进行讨论。此外,为配合英语及第三外国文的课堂教学、练习英文及第三外国文的演说辩论,外交系学生还组织成立了英文演说辩论会,选修法语、俄语的同学还举行了法语、俄语演讲会。此类演说辩论会都由外交系外国语文科目的任课教师专门指导,英文演说辩论会要求会员一律使用英语进行交流,外交系聘请了多位外籍教师教授学生外国语文,如英文教授戴莲立、戴德华(George E.Taylor)等人,他们将不同风格的演说辩论会模式介绍引进到外交系,为提高学员的英文演说和辩论能力提供了很好的帮助。

课堂教学是课程制定并实施的最直接形式,教学方法的改进与创新是影响教学成效的关键因子,形式多样的课外活动是丰富教学内容、探索实践教学方法的重要路径。外交系在制定符合中国外交实际需要的专业课程的同时,一方面利用欧美最新的教学方法来提升课堂教学的质量,激发学生的学习兴趣与热情;另一方面通过开展丰富多彩的课外活动来弥补课堂教学之不足,巩固并加深学生对理论知识的理解与运用。在课程教学与课外活动的频繁互动中,提升了外交教学与外交人才培养的顺利实施。

综观政校外交系的课程设置情况,其兼采众长、重点突出且理论与实践并重。外交系不但配备多位学贯中西的一流教员,采用国际权威的专业课教材,而且还成立了专业研究和训练团体,如外交研究会、英语演说辩论会等,开展学术研讨、英语讲演、剪报、壁报等形式多样的课外活动,从课堂到课外,外交系的课程与教学体系不断延伸。具体说来,首先,外交系广泛借鉴欧美高等学府的外交课程设置情况,如法国政治学校、伦敦政治经济学院与美国外交专科学校,结合外交系的教员配备,制定出兼顾学术探究与中国外交实际需求的课程体系,并根据中国内政外交客观情势的发展适时予以调整。其次,外交系所设课程遵从从综合到专业、从广博到专精的原则,循序渐进,不急于求成,强调学生在校期间就奠定扎实的学科基础,突出国际法、国际法成案、国际条约与组织、外交实务及语言等科目的实用价值。这种设置方式即从外交学学科特点出发,强调其实践意义与研究功用,又顾及学生在不同阶段学习能力的差异。再次,从教学规律出发,外交系在各学年课程数量安排亦不尽相同。大体上第一、四学年课程安排相较于第二、三学年略少,第一学年强调基础公共课程与思想锻炼,第四学年预留三至四个月的时间让学生实习,因此安排课程较少;第二、三学年是学习专业知识的黄金阶段,安排较多课程亦在情理之中。此外,正课讲授与专题讲演相互配合、相得益彰。除了按规定的课程进行日常教学外,外交系还利用自身优势开设了专题讲演课程,邀请知名学者与外交界精英担纲讲授,学生们的得以了解最新的学术动态和规范的外交知识。

从学科发展角度看,完善的课程设计是具备独立学科属性的外交学在民国得以形成的重要指征。除此之外,还有外交科系的设置、外交研究团体及外交报章期刊等也是考察外交学成立与否的关键因素。政校外交系从成立之日起,便着手制定符合自身专业特点的课程体系并适时加以调整完善,使之与政治学等相关学科区别开来,不断夯实民国外交学这一新生学科的基础。同时,政校外交系有一流的教师、先进的教法以及形式多样的课外活动,这些因素与外交系在课程设置方面相互建构。在很大程度上可以说,政校外交系是民国外交学发展的一个缩影,外交系的课程变迁承载着民国外交学学科发展的兴衰更潜。

从学术发展角度看,国际法、外交对策与外交实务等议题贯穿了民国外交研究的始终,政校外交系的课程设置可以说是民国外交学术发展的风向标。一方面,外交系以培养国民政府最亟需的外交人才为目标,要求所设课程理论与实际兼备,将当时国内外外交学术发展的最新成果纳入开设课程之中便是题中应有之意;另一方面,政校外交系汇集了一大批学界名宿与外交界精英执教于此,他们中多数早年留学海外,师从国际知名学者,国际法、国际关系及外交学等专科出身的教师亦不在少数,开设的课程几乎是与他们的研究特长相结合,他们的学术造诣基本上可以代表民国外交学术发展的整体水平。此外,政校外交系不仅开设门类繁多的专业课,还定期开展学术研究活动以配合正课的教学,研究议程均与中国外交及国际热点问题密切相关,学生们要参考并借鉴当时外交学术研究的最新成果,并在此基础上进行研究与讨论。可以说,外交系的课程设置与民国外交学术发展息息相关。

[1] 国立政治大学校史编纂委员会.国立政治大学校史稿[M].台北:国立政治大学,1989:54.

[2] 罗家伦先生文存编辑委员会.罗家伦先生文存:第5册[M].台北:“国史馆”,中国国民党中央委员会党史委员会,1988.

[3] 中国国民党中央政治学校.国民党中央政治学校大事记[M].重庆:中国国民党中央政治学校,1942:7.

[4] 佚 名.巴黎政治学校概况[J].中央政治学校校刊,1937(132):15.

[5] 斯颂熙.大学部外交系[M]//国立政治大学校史编印委员会.国立政治大学校史史料汇编:第一集.台北:国立政治大学校长室,1973:254.

[6] 佚 名.中央政治学校确定各学系分组办法[N].中央日报,1931-02-11.

[7] 刘振东.本校财政教育与中国财政革新[M]//政大四十年特刊编辑委员会编.政大四十年.台北:国立政治大学,1967:98.

[8] 罗家伦.本校的诞生与成长[M]//国立政治大学校史编印委员会编.国立政治大学校史史料汇编:第一集.台北:国立政治大学校长室,1973:29.

[9] 包华德.中华民国史资料从稿译稿(民国名人传记辞典):第九辑第五分册[M].沈自敏,译,北京:中华书局,1980:127.

[10] 中国教育报刊社,南开大学.南开大学[M].重庆:重庆大学出版社,2007:149.

[11] 梁鋆立.纪念崔书琴先生:并记战前哈佛研究院政治系及政校外交系[J].传记文学,1978(194).

[12] 王伟.中国近代留洋法学博士考1905-1950[M].上海:上海人民出版社,2011:143-144.

[13] 徐叔谟.徐叔谟先生对外交系学生训话[J].中央政治学校校刊,1938(140):2.

[14] 朱建民.外交教育与中国外交[M]//王世正,王建今,王润华,等.国立政治大学.台北:南京出版有限公司,1981:215-216.

[15] 马星野.我从事新闻教育经过[M]//王世正,王建今,王润华,等.国立政治大学.台北:南京出版有限公司,1981:266-267.

[16] 佚 名.外交系增设外交领事实务特别演讲[J].中央政治学校校刊,1937(123):4.

[17] 佚 名.四年级生专题研究敦请专家到校演讲[J].中央政治学校校刊,1944(239):6.

[18] 徐志明.政校之门[M]//国立政治大学校史编印委员会.国立政治大学校史史料汇编(第一集).台北:国立政治大学校长室,1973:178.

[19] 陈石孚.迁校后之外交系[J].中央政治学校校刊,1939(141-142):11.

[20] 佚 名.外交系外交研究会规定剪报办法[J].中央政治学校校刊,1934(81):10-12.

[21] 佚 名.各组学生组织研究会,集思广益济正课之不足[J].中央政治学校校刊,1931(41):8.

[22] 佚 名.各系主任两次会商研究会办法[J].中央政治学校校刊,1934(81):9-10.

[23] 佚 名.外交研究会研究计划[J].中央政治学校校刊,1934(83):8.

Study on the Curriculum and Teaching of Diplomacy of the Republic of China:Centered on the Diplomacy Department of Central Political School

ZHANG Jingping

(Graduate School, Party School of the Central Committee of CPC,Beijing 100091 China)

The Diplomacy Department of Central Political School was founded in 1930. The basic framework of the curriculum of the Diplomacy Department was established under the leadership of the dean of studies Luo Jialun and the dean of department Xu Mo. With the change of the current political situation, the curriculum experienced a series of adjustment and enrichment. The teaching and extracurricular activities of the Diplomacy Department interacted with each other frequently, and formed a mechanism of diplomatic talent cultivation with the curriculum as the basis, teaching as the main body, and extracurricular activities as the supplement. Through examining the curriculum design and teaching operation of the Diplomacy studies of the Central Political School, we can know more about the disciplinization process of the Diplomacy Studies of the Republic of China.

Diplomacy Department of Central Political School; curriculum design; teaching operation; Diplomacy of the Republic of China

10.3969/j.issn.1674-117X.2017.02.022

2016-10-26

张晶萍(1986-),女,河南信阳人,中共中央党校博士研究生,研究方向为晚清民国外交史。

D82

A

1674-117X(2017)02-0101-07