对常熟市初中学生课外经典阅读现状的研究

2017-05-24袁艺芯

摘 要:近年来,“全民阅读”观念的提出在全社会引起共鸣,也对初中的阅读教学产生着影响。笔者以江苏省常熟市的“常熟市初中课外阅读考级”为例,进行问卷调查和采访,并以此为着眼点考察常熟市初中学生课外经典阅读的具体现状。同时“以小见大”,探求在推行“全民阅读”的社会大背景下,学校教育和社会教育各自应反思的问题及可能的措施,以促进“全民阅读”观念在社会中进一步的传播和发展。

关键词:课外经典阅读 阅读考级 阅读教学 全民阅读

近年来,“全民阅读”观念在中国社会一直备受关注,相当多的学者专家围绕此话题开展了各种各樣的调查和研究。这一股“阅读之风”也吹到了中小学,影响了一线的语文教育。本文以江苏省常熟市进行了近六年(2011年9月至2016年8月)的“常熟市初中课外阅读考级”(以下简称“阅读考级”)为出发点,进行调查采访,结合具体数据和采访材料,考察常熟市教育局所采取的“阅读考级”的具体实施情况及其对于常熟市初中生经典阅读现状的影响,并由此“以小见大”,考察当前社会推行“全民阅读”过程中所存在的重要问题,寻求更为合理可行的具体措施。

一、调查研究的目的和方法

(一)研究目的

在常熟市,“阅读考级”已经进行了近六年时间,而到现在为止,还没有人对“阅读考级”实施的具体情况进行较为细致的调查和研究。本文旨在对常熟市现行的“阅读考级”进行全方位的了解和解读,对在校学生以及考级书目的制定者分别进行调查和采访。将调查所得的数据和采访内容相结合,从而得出较有说服力的结论,一方面考察“阅读考级”实行过程中的具体情况,另一方面以“阅读考级”为视角,考察其对于常熟市初中生课外经典阅读现状所产生的影响。

在此基础上,探讨以常熟市初中生课外经典阅读现状为典型具体事例的“全民阅读”该选择何种方式进行,如何在强制阅读、自由阅读、半自由阅读等阅读方式当中选择最适合的文学宣传方式。同时,也探讨对于初中生的课外经典阅读教学,要采取何种形式的改革,使其往更加人性化的方向发展,杜绝形式化和僵化的趋势。

(二)研究方法

对于常熟市的初中学生,笔者采取问卷调查形式,在常熟市实验中学(崇文校区)随机选择初一两个、初二两个班级进行问卷发放和回收。共计发放问卷210份,回收有效问卷194份,回收率为92.4%。

学生问卷以单选题、多选题为主,主要考查常熟市初中学生对于“阅读考级”的看法、对“阅读考级”所考书目看法及其实际的阅读情况。旨在发掘最直接最真实的资料,对常熟市的“阅读考级”在学生课外经典阅读方面所形成的影响做出评估,得到有关常熟市初中生课外经典阅读现状的第一手资料,为下一步措施奠定基础。

对于“阅读考级”所考书目的制定者,笔者联系常熟市教育局初中语文教研员周浩,对常熟市的“阅读考级”进行了较为深入的探讨。从“阅读考级”创立之初的目的到六年来宏观上对于常熟市初中生的阅读情况的影响,较为全面具体地对常熟市“阅读考级”进行了讨论和反思,得出一些较有意义的结论,将在后文中阐述。

二、调查研究的结论

“阅读考级”的测试书目共47部[2],其中12部为必读、必考的课外书目,根据学生所在年级指定测试的必读书目每学期为固定的两部,根据学期的不同,常熟市教育局所指定的必读书目[1]也有所不同。此外,学生在每学期指定的“选读书目”当中自由选择一部进行阅读测试。换言之,每学期学生所进行“阅读考级”测试的书目共3部,由必读的2部书目和选读的1部书目组成。

在上述的基础上,结合调查问卷结果和采访内容,针对常熟市初中生“课外经典阅读”的具体现状,笔者得出以下三点结论:

(一)“阅读考级”对学生产生了一定的积极影响,促使学生树立起较为正确的“阅读观念”

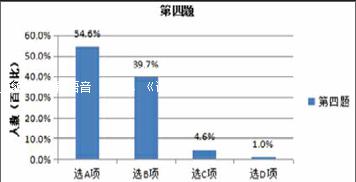

调查问卷第四题:“( )4、您认为阅读这一些经典的书目对您的学习和生活有帮助吗?A.很有启发,对生活学习有指导和帮助B.有一些会有帮助,有一些没有实际意义C.基本上没有什么意义D.很反感阅读浪费时间”答案汇总如下:

在第四题中,超过94%(A项106个,B项77个)的被调查学生认为“阅读考级”相关测试对于学习和生活是有帮助的,其中约54.6%(106个)的学生选择A项,即“很有启发,对生活学习有指导和帮助”。

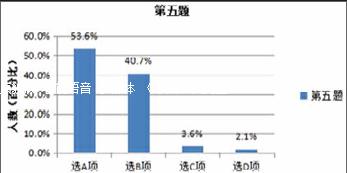

第五题:“( )5、您对当前的阅读考级(1—6级)考试形式的态度和想法是?A.认为很科学很有意义B.基本可取,但是需要改革C.存在很大问题亟需改革D.浪费时间的形式主义”答案汇总如下:

在第五题中,约94.3%(A项104个,B项79个)的被调查学生认为,当前的“阅读考级”测试是可取的,同时又有约53.6%(104个)的学生认为当前的“阅读考级”“很科学很有意义”(选择A项)。

综上可以看出,当前“阅读考级”在学生当中的认可度较高。再结合“阅读考级”最初的设立目标——“通过考级这一具体抓手,来全面深入地推进在校学生的课外阅读”[3],我们可以发现“阅读考级”在帮助学生树立起较为正确的“阅读观念”这个方面是成功的。“阅读考级”的强制性使学生认识到了阅读的重要性,认识到了“考级”所要求的必读书目的价值,“考级只是一种手段,一种途径,而不是最终目的,以考促读,才是我们所期望的”[4],而正确的“阅读观念”的树立,是“以考促读”过程中的第一步。

但是,也有将近半数的学生(B项79个,C项7个,D项4个)认为当前的“阅读考级”需要改革,其中选择B项(“基本可取,但是需要改革”)的学生占了所有人的40.7%(73个),可见,“阅读考级”也存在一定的不合理性,需要被进一步地完善。

(二)教师的陈旧观念导致部分学生对于阅读的忽视,集中体现在对于“阅读考级”书目的不了解

调查问卷第一题:“您在初中的阅读考级必读书目(12部)当中最喜欢哪一部(或几部)书?为什么?”答案汇总如下:

从数据当中可以看出,在“阅读考级”所要求的12部必读书目当中,能够得到学生喜爱的书目数量不多,大约86.1%(167个)的学生是喜欢一部,一部以上的学生比例约为14.0%(27个),而且几乎没有学生写出三部以上的书目。

在学生所书写的具体书目当中,《西游记》占到约42.8%(83个),由此可以看出,所调查的常熟市初中生对于“阅读考级”所要测试的书目并不熟悉,对于经典作品的了解大多数也还停留在类似《西游记》等极为普遍和为大众所熟知的书目上。

被随机选择进行问卷调查的初中生所处学期为初一下学期和初二下学期,也就是说,所调查学生至少应该已进行过一次“阅读考级”测试。初一的学生在12部必读书目当中至少应该已经深入阅读过3-4本,初二的学生应该达到7-8本,但是就上述数据统计结果来看,所调查学生对于“阅读考级”书目了解程度不深。在问卷统计过程当中,还出现了学生在第一题的答案中写出并非“阅读考级”测试书目(包括必读和选读)的作品,由此可以看出,所调查学生对于“阅读考级”的了解并不深入,集中体现在对所测试的“必读书目”的不了解。

在对周浩教研员进行的采访中他也指出:“很多教师教学观念滞后,还是死抓课本知识,没有加强对学生课外阅读的指导”[5]。而鉴于初中阶段学生的生理和心理发展所存在的一定的局限性,没有教师的指导,不能发现名著的魅力所在而缺乏该有的阅读动力,那么对“阅读考级”书目的了解自然也就会少。

(三)受社会风气影响,“阅读考级”在学生“阅读兴趣”的提高和“阅读习惯”的养成方面成果不明显

学生问卷第九题:“( )9、您会在阅读过常熟初中生阅读考级考试(1—6级)必读书目之后再阅读同一作者的作品吗?A.会 B.有些会,有些不会 C.偶尔会有重合 D.不会”答案汇总如下:

从数据中可直接看出,在阅读完“阅读考级”的书目,主要是本文中提到的12部必读书目之后,在被问及是否会对同一作者的其他作品产生兴趣并阅读时,只有约20.1%(39个)的学生选择了A项“会”,超过半数约52.1%(101个)的学生选择的是B项——“有时会,有时不会”,体现出一些“不确定性”,而也有约20.6%(40个)的学生选择C项——“偶尔有重合”,这部分学生的“不确定性”更为显著。

而结合第十题的答案数据统计,这样的不确定性更加明显。第十题:“( )10、您会在通过阅读考级考试之后再次阅读这些必考书目吗?A.会 B.有些会,有些不会 C.偶尔 D.不会再读”的答案汇总如下:

从统计数据来看,选择A项表示一般都会重复阅读的学生大约占到22.2%(43个),有时会重复阅读的学生约69.6%(B项90个,C项45个)。可以看出,雖然这些必读书目的可读性和人文教育性都很强,也符合学生的年龄特点,但是其在学生当中所产生的影响并不是巨大的。

综合看第九题和第十题的问卷答案统计数据,可以从中发现现行的“阅读考级”所存在的一些缺失。而除了其本身所存在的一些问题之外,周浩教研员也在采访中提到了有关“社会风气”的问题。“当今社会的价值取向,滋生了人们追求功利、浮躁的心理。放眼社会,人们只喜欢看手机、玩平板,却没有多少人在安静地捧书阅读。大人如此,生何以堪?[6]”因此,从改善社会风气方面来间接改善学生课外阅读的现状,促进学生阅读,刻不容缓。

三、关于促进学生“课外经典阅读”的几个建议

针对本文上述的调查结果,结合相关的文献,提出以下几点可供参考的措施:

(一)确立“以学生为主体”的课外经典阅读教学模式俄国教育家乌申斯基说:“如果教育家希望从一切方面去教育人,那么就必须首先从一切方面去了解人。”

所以,在目的为“培养学生阅读兴趣”“提高学生阅读水平”“帮助学生养成阅读习惯”的“课外经典阅读教学”当中,作为一线教师或其他教育工作者,首先必须要了解学生的具体阅读情况,在根据学生阅读情况的基础上来设置相关的阅读活动(如:常熟市的“阅读考级”)。阅读活动的形式可以是多种多样的,而具体针对不同的学生该采取怎样不同的阅读活动形式,因人而异,因地制宜。

这里所要强调的是,必须要树立起“以学生为主体”的“课外经典阅读教学”观念,给学生直接参与进来的机会,让学生“主动地”来进行阅读和参与阅读活动,而不是“被动地”成为阅读和阅读活动的参与者。这和前些年教育界所提出的“把课堂还给学生”的理念是相通的,但比其更进一步地提出了对学生“自主性”的要求。

与学校课堂教育不同的是,学生“课外经典阅读”过程中教师能够直接参与的部分更少,甚至可以被忽略不计,教师等教育工作者能够做的,只是通过各式的阅读活动,当然也可以是类似于“测试”“考察”等的活动来促进学生的阅读和反思。让学生凌驾于这些阅读活动的设计之外,不给学生反馈机会所进行的阅读活动往往只能是“隔靴搔痒”,不能从真正的意义上促进学生的阅读。

(二)教师要完成在学生阅读及阅读活动中的角色转变

“教育”的内涵包含了“教学”和“育人”两个方面,而本文中一直在论述的所谓“课外经典阅读教学”,就是“育人”概念中一个十分重要的部分。而为应对社会高速发展的过程中所出现的“功利主义”“重知识、轻素养”的现象而在2006年提出的“全民阅读”理念,在“学校教育”中也部分地体现为对学生的“课外经典阅读教学”。

所以,作为教师,当然这里主要指的是语文教师群体,在对学生的“课外经典阅读教学”当中充当着什么样的角色是十分重要和关键的。在“阅读”和“阅读教学”中,语文教师不应该仅仅是一个知识的“传播者”,更要成为学生的“榜样”和“引路人”。

这和采访过程中常熟市教育局周浩教研员所提出的:“老师们(语文老师)要身体力行,躬亲示范,自己就要喜欢阅读,把自己对阅读的态度影响学生。”[7]是有异曲同工之处的。

在“课外经典阅读教学”当中,教师除了常规的课堂知识的教学,更要把“育人”的观念融入在“学校教育”的方方面面,指导学生阅读的过程不仅仅是在“阅读”,更是在阅读的过程中进行师生互动,相互促进对于作品的理解,终极目标是学生综合素质、人文素养的培养。具体措施如:教师和学生共读一本书,共写一篇读书笔记;教师和学生有关具体书目的进行讨论甚至可以是辩论,等等。方式是多样的,但是“育人”的宗旨始终是不变的。

当学生和教师在阅读中形成类似的“良性互动”,无论是“必读书目”还是“阅读考级”都不再会是强制性的“压力”,可能会成为“动力”,更理想的状态是成为不值一提的“最低标准”,在那样的情况下,当前我们所采取的一些偏重形式却不得不做的阅读活动也将会被淘汰并逐渐消失。

(三)社会要在发展的同时兼顾“回归传统”

李海龙著《阅读教学论》一书中提到:“阅读既是个人行为,同时也是社会行为,阅读行为受制于整个社会的文化环境。”[8]因此,在对于学生的“课外经典阅读教学”当中,社会的因素是绝对不能被忽视的。

而众所周知的是,前些年中国社会所出现的“轻视阅读”的现象很大程度上就是社会物质生产的高速发展而引起的“连带反应”。那么,在“全民阅读”观念提出了近十年的今天,在经济增速逐步放缓而许多领域都提出了所谓“回归传统”理念的今天,社会的“回归”是否能够对学校教育中的“课外经典阅读教育”产生一些积极的影响呢?

《阅读教学论》中同样提到了:“当今是一个全球化的时代,又是一个本土意识越来越强烈的时代。”[9]那么中国的“本土意识”是什么呢?毫无疑问,就是以儒家和道家学说为基础的、千百年来不断被巩固的“儒道互补”的中华传统文化。而在“儒道互补”的中华古典文化当中,对于“阅读”的重视不言而喻。

当我们的社会在物质发展的同时,一定程度上回归“儒道传统”,一方面从经济、出版、流通等方面为阅读行为提供了保障,另一方面,也为“重视阅读”观念的生长提供了“沃土”。那么,这样的社会对于学校教育当中“课外阅读教学”的进行以及“全民阅读”观念在全社会的推广,所能够产生的积极影响是可以被预见的。但是这样的影响所涉及的范围有多大、持续的时间有多长,就目前来看,仍然是未知,这需要未来每个社会成员为之付出努力。

四、结语

近年来有关于“阅读”和“阅读教学”的研究层出不穷,一方面体现出了在“阅读教学”方面所存在的缺失,另一方面也体现出了各方对于“阅读”和“阅读教学”的重视在逐步地加强。本文从常熟市的“阅读考级”出发,从几个小的方面,提出了一些有关于“课外经典阅读教学”的浅陋简介和措施建议,论述不够全面,但是一定程度上可以从某些角度窥探到当前社会的“阅读”和“阅读教学”现状以及可能的改善措施。

推进“课外经典阅读教学”以及“全民阅读”的道路注定是漫长的,而对于它们的研究也将随着实践的展开而逐渐深入。“阅读”和“阅读教学”将会在相当长的一段时间里成为社会和学术界所热衷的话题,也将会在以后的实践中踏上更高的臺阶。

(指导教师:季玢)

(基金项目:本文系常熟理工学院大学生创新创业训练计划项目“对常熟初中学生经典阅读现状的研究——以常熟初中阅读考级必读书目为对象”,[项目编号:2016099]。)

注释:

[1]必读书目:指“常熟市初中课外阅读考级”所规定的必考的12部书目。初一上学期为《汤姆·索亚历险记》(马克·吐温,译林出版社)和《繁星·春水》(冰心,人民文学出版社);初一下学期为《假如给我三天光明》([美]海伦·凯勒,译林出版社)和《西游记》(吴承恩,人民文学出版社);初二上学期为《钢铁是怎样炼成的》(俄)奥斯特洛夫斯基,人民文学出版社和《鲁滨孙漂流记》([英]笛福,译林出版社);初二下学期为《水浒传》(施耐庵,人民文学出版社)和《名人传》([法]罗曼·罗兰,南京大学出版社);初三上学期为《格列佛游记》([英]斯威夫特,人民文学出版社)和《骆驼祥子》(老舍,人民文学出版社);初三下学期为《朝花夕拾》(鲁迅,人民文学出版社)和《莎士比亚戏剧选》(译林出版社)。

[2]47部:一到六级(包括“必读书目”和“选读书目”)共47部,七级3部,八级3部,现行“阅读考级”只组织进行一到六级的“阅读考级”测试,故本文所述“阅读考级”书目只涉及一到六级测试书目。

[3]见“附录二:常熟市‘阅读考级有关访谈实录”。

[4]见“附录二:常熟市‘阅读考级有关访谈实录”。

[5]见“附录二:常熟市‘阅读考级有关访谈实录”。

[6]见“附录二:常熟市‘阅读考级有关访谈实录”。

[7]见“附录二:常熟市‘阅读考级有关访谈实录”。

[8]李海龙:《阅读教学论》,西南交通大学出版社,2001年版,第4页。

[9]李海龙:《阅读教学论》,西南交通大学出版社,2001年版,第15页。

参考文献:

[1]李海龙.阅读教学论[M].成都:西南交通大学出版社,2001:1.

[2]韦志成.现代阅读教学论[M].南宁:广西教育出版社,2000:3.

[3]丰建霞.语文阅读教学——课例分析[M].武汉:长江出版传媒,湖北人民出版社,2014:12.

[4]曾以中.提高初中生阅读能力的基本途径[J].考试周刊,2013,(87):25-26.

[5]程新联,刘敏.“损失”与“省时”——浅谈农村初中语文阅读教学现状[J].科学咨询(教育科研),2012,(02):39-40.

[6]张连元.如何实现三维目标——让学生与文本共鸣的诵读教学[M].重庆:西南师范大学出版社,2010:7.

[7]张敏,郑勇,惠涓澈.素质教育背景下初中图书馆阅读推广问题与对策研究——以西安市莲湖区为例[J].陕西学前师范学院学报,2015,(06):13-16.

[8]徐娟敏.初中阅读能力测试的现状与思考[J].天津教育,2012,(04):47-48.

[9]邓义英.简阳市农村初中生课外阅读现状及对策[J].中国图书馆学报,2006,(02):107-108.

[10]吴翠文.接受美学视阈下的主体性阅读教学探索[D].济南:山东师范大学硕士学位论文,2008.

(袁艺芯 江苏常熟 常熟理工学院人文学院 215500)