张次溪与《北平岁时志》

2017-05-24季剑青

文 季剑青

张次溪与《北平岁时志》

文 季剑青

面对现代性的冲击,庙会显示出传统的面貌。在这个意义上,《北平岁时志》记载的地方性的“民间风俗”,正是帝京礼俗某种程度的延续和遗留,它们同属于岁时节庆的传统,这正是过去的帝京时时萦绕在作者笔端的根本原因所在。

张次溪(1909-1968年)是民国时期研究北京史地风物的著名学者,编纂和撰述各类北京史著述二百四十余种。他尤其注重北京地方风土文献的整理,先后编印《京津风土丛书》、《燕都风土丛书》和《中国史迹风土丛书》(收入有关北京者九种),并且把自己的著述事业界定为“风土学”(见《中国史迹风土丛书》所收《燕城花木志》文末按语),可见其用心所在。

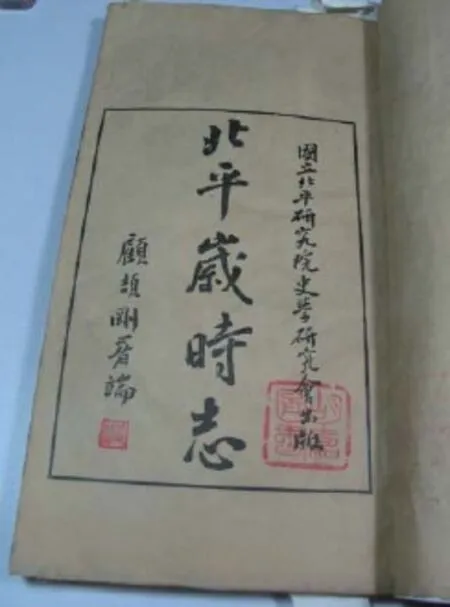

1929年张次溪进入北平研究院史学研究会,参与《北平志》的编纂工作。1930年1月,史学研究会开会讨论《北平志》的编撰方法和体例,决定先从“庙宇志”和“风俗志”入手,“风俗志”的撰写即由张次溪负责。《北平岁时志》一书正是张次溪为编写《北平志・风俗志》而做的前期准备工作,1936年由北平研究院史学研究会出版。抗战爆发后,北平研究院迁往云南,《北平志》的编纂被迫停止,《北平岁时志》便成为这项工程仅有的较为完整的成果,弥足珍贵。

一

“岁时记(志)”是中国传统地方文献的一种体例。传统中国是一个农业社会,作为社会生活的主体,农业活动极大地依赖于天时季候和自然节律,在此基础上出现了一种遵循自然节律的时间观念,即“岁时”。经过长期的历史演变,到了东汉魏晋时期,一套按照一定的时令安排日常生活的岁时节日体系基本形成(参见萧放:《岁时:传统中国民众的时间生活》,中华书局,2002年)。这一体系不仅覆盖乡村,也覆盖了都市。按照美国学者牟复礼的观点,中国文化是一个“城乡连续统一体”,不是城市,而是乡村规定了中国人的生活方式。城市并没有自己独特的节日,和乡村遵循着同样的岁时节日体系。

尽管如此,城市的节日系统还是表现出自己的特点,娱乐性和消费性更加突出,其中一个重要的表现,就是定期举行的庙会。北京在晚明时期就已形成了基本稳定的岁时节庆生活。除了传统节日外,如土地庙、白云观、护国寺、东岳庙、都城隍庙等均有庙会,其中都城隍庙庙会尤为繁盛。清代北京随着商业的发展,形成了土地庙、护国寺、隆福寺、白塔寺、花市集四大庙会,此外城内外各种庙会尚多。值得注意的是,明清北京庙会的繁盛,与国家的祭祀活动有密切的关系,“这些庙会,是国家祭祀神道,人民因而集会,以致成立的”(民国学院编《北平庙会调查报告》,1937年,第11页),一直延续到民国时期。

老北京西直门城楼

覆盖城乡的岁时节日体系,催生出一种特殊的记述某地岁时节日生活的文类,即“岁时记(志)”。其体例一般是以月为纲,按时序记述某一地域一年内自正月至岁末的节令风俗,南朝梁宗懔的《荆楚岁时记》被认为是这一类书的“始祖”。晚明以来,以北京为对象的岁时记就有好几种,包括明末陆启的《北京岁华记》,清代乾隆年间潘荣陛的《帝京岁时纪胜》,清末光绪年间让廉的《春明岁时琐志》,清末光绪年间富察敦崇的《燕京岁时记》以及清末民初蔡省吾的《北京岁时记》。张次溪的《北平岁时志》亦可列入这一谱系中。

就写作方式而言,岁时记的内容大多是作者亲身经历的风俗生活,但也有一些岁时记辑录了历史文献中关于岁时风俗的记述。如《帝京岁时纪胜》即纯为亲历者的记录,而《燕京岁时记》则掺杂有少量历史文献的征引。《北平岁时志》的体例颇具特色,全书分十二卷,每月一卷,每一卷又分为两部分,前面是作者对当月节令风俗的概述,包含了作者本人的观察和个人记忆,尤其注重清末至20世纪30年代北京节令风俗的变迁,后面则是辑录各类历史文献中的相关记述,按日排列,同一日下,以征引之书的年代先后为次序。就篇幅而言,辑录部分的分量重于作者的概述。通过张次溪辑录的岁时资料,不难发现从晚明到民国初年,北京的岁时节日体系保持了相当的稳定性,没有发生大的变化。岁时节日本来具有传承文化传统和历史记忆的功能,这些历史文献保存了北京市民关于岁时节日的不断延续的集体记忆。较之单纯实录岁时风俗的岁时记,《北平岁时志》显示出编撰者张次溪自觉的历史意识。

二

张次溪在《北平岁时志》的凡例中说:“本志专志民间风俗,正史所载,自《辽史》《金史》偶有一二外,余皆国家大事,其涉及民间者盖寡,故弗录。”《北平岁时志》征引了大量北京地方文献,这当然得力于张次溪平日的搜集。书后附录的“引用书目”中,《帝京岁时纪胜》、《燕京岁时记》和《北京岁华记》均在列,尤其是前两种,引用尤多。张次溪强调“专志民间风俗”,他所征引的书目,也以笔记类的风土文献为主。然而,即便是《帝京岁时纪胜》、《燕京岁时记》这样的书,也会记录宫廷的节日礼仪,并非“专志民间风俗”。《北平岁时志》的辑录部分没有回避这些内容,诸如上元灯节宫中烟火的璀璨华美,工部张灯的精致绚丽,端午宫中赐京官宫扇,夏至皇帝祭祀方泽坛,冬至祭祀天坛等,均有记载。明清两代,北京作为帝京,宫廷与民间虽然在礼仪习俗的内容上有朝野之别,但均遵循同样的岁时节令,岁时记的作者基本上都兼收并蓄,不会将前者排除在外,有时反而会刻意渲染朝廷典仪的奢华气象,凸显北京作为帝京的身份。

到了张次溪撰写《北平岁时志》的20世纪30年代,北京非但不再是帝京,连国都的身份也失去了,变成了一座地方城市——北平,皇家礼仪自然早已成为历史。然而,颇饶意味的是,虽然张次溪表示该书“专志民间风俗”,但在他结合亲身经历写的每一卷的概述中,过去的帝京却常常萦绕在字里行间,挥之不去。北京本是一座依赖其政治中心地位而得以繁荣的消费型城市,1928年国都南迁后,原先支撑城市消费的权贵富户大批迁出,北平的经济随即陷入萧条困乏的境地。较之当年的帝京繁华,不啻天壤之别,今昔对比,很容易生出兴衰之感。即以正月十五上元灯节为例“:赏灯看火,并属殊恩,西苑则存,旷典则废,非所语于今日也。灯市规模之大,悬灯处所之所,今且不逮昔焉”(卷一第3页),又如七月十五的中元节,当年的情景是,“一交傍晚,则荷叶满街,荧荧万盏,小儿女欢呼结伴,雷动震天,不至夜阑,不易分散”,这还是民国初年的北京,帝京节事之豪华更不待言,“近年则每巷所见,三盏,且尽似昙华,俄顷即散,无复流连之致”(卷七第1页)。作者追忆前代胜景,自然感慨万端。

老北京街头卖冰糖葫芦的小贩

三

《北平岁时志》写到帝京节庆的礼俗,并不完全是一种怀旧的心态,腊八粥是一个有趣的例子:“北平夙以帝王所宅,无在不求其隆此上都,故即此一粥之制作遗,而珍品揉和,费亦不赀。甚复蔚为国典,旨遣王公百官执事以趋,俄顷所掷,不恤钜万”(卷十二第1页),与之形成鲜明对比的是无数饥寒交迫的贫民。作者显然以一种道德批判的眼光来看待帝京节庆的奢侈风气。值得注意的是,帝京虽已消逝,宫廷的奢靡之风对民间的熏染,却仍然清晰可见:“虽觚已若旧梦,贵胄逐见凋零,而禁闼故事,难免习被民间,薰染所讫,铺张自易”(卷五第1页)。在北平市面萧条败落的背景下,铺张的习惯无疑会加重市民的负担,长此以往,必将难以承受,作者对此深表忧虑。特别是频繁举行的庙会,耗费尤巨,实在得不偿失。然而,从另一个角度来看,这些从帝京遗留下来的习俗,一方面有着悠久深厚的传统,另一方面也是30年代的北平建构其“故都”身份的重要资源,是北平城市形象的魅力所在。张次溪当然了解这一点,因而他的态度也不免有犹疑和矛盾的地方:

北平表率四裔,几历千年,今虽废都,依然观听所集,所足以使人往复低徊而不忍骤去者,必以此【引者按:指庙会】为轩轾耶?然而曩时殷富,朝野诚有馀力,益以承平久亨,遂还愿,阅年既多,亦无惑乎成此积习。今也库空如洗,民生日匮,穷岁血汗所易,或不足一掷之资,此吾所以目击其艰,而感喟难于自已也欤?(卷四第1页)

其实,30年代北平庙会的繁荣程度已大不如前。我们在前面说过,明清时期北京庙会的繁盛,与国家的祭祀活动有很大关系,“前代每值会期,且复廷派显宦而往祭焉,其为郑重,一至此极”。民国成立后,此类祭祀活动自然消亡,城内庙会亦多衰歇冷落(《北平庙会调查报告》,第26页)。对庙会更大的冲击则来自现代的商业形态,东安市场和西单商场等新型商场建立后,消费能力较高的市民趋之若鹜。新型商场相对于庙会的优势是很明显的,它们不受季节或周期的限制,每日均固定开放,且商品等级高、质量好,能够满足追逐现代生活方式的市民的需求。由于新型商场的分流作用,庙会基本上成为下层市民的光顾场所,主要出售价格相对便宜的日常生活用品或二手物品,两者构成了北平消费市场的两极。

老北京的娶亲仪式

面对现代性的冲击,庙会显示出传统的面貌。在这个意义上,《北平岁时志》记载的地方性的“民间风俗”,正是帝京礼俗某种程度的延续和遗留,它们同属于岁时节庆的传统,这正是过去的帝京时时萦绕在作者笔端的根本原因所在。尽管朝野有别,今昔殊致,但两者同在一个传统和脉络中却是很明显的。不独庙会如此,其他节庆活动也是一样。张次溪谈到腊月虽庙会不多,但各庙香火仍然兴盛,便是帝京时期的传统,“今岁王风宦习,久归子虚,而民间陈俗,岁岁奉行”(卷十二第1页)。端午节城隍出巡,清末即已停止,然而城隍庙“香火之盛,依然普现城厢”(卷五第1页)。这些描述都是着眼于北平民间风俗与帝京礼俗之间的连续性。

然而,如同已经消逝的帝京一般,北平的岁时节庆风俗似乎也难以摆脱衰亡的命运。那些执著于旧时风俗的市民,往往是生活较为贫困的群体,在北平经济整体不景气的环境下,他们的前途可想而知,北平的节景亦有穷途末路之虞:“今岁京已成旧,江河有日下之形,而节景所现,尚葆旧观,际兹民力日竭,若再阅岁年,则必有不忍更言者”(卷八第1页)。在这一切消失之前,用文字将其记录下来,这也正是张次溪撰写此书的初衷:“因念陵谷沧桑,代有变迁,十百年后,正不知伊于胡底,岁时亦然,吾所以必志也”(卷一第7页)。《北平岁时志》不仅是20世纪30年代北平岁时节庆风俗的实录,同时亦是一曲哀悼一种传统和生活方式之丧失的挽歌。

作者系北京市社科院文化所副研究员

责任编辑 刘墨非