融合传统文化元素的地理高考命题走势

2017-05-23刘玉岳

刘玉岳

摘要:本文主要探讨融合传统文化的人地协调观以及高考地理命题走向:融合天文历法、民族遗产、园林艺术、民居建筑等传统文化元素。

关键词:传统文化;融合;地理高考;命题

教育部考试中心《2017年普通高考考试大纲》修订说明中指出,在高考试题中增加中华优秀传统文化的考核内容,积极培育和践行社会主义核心价值观,充分发挥高考命题的育人功能和积极导向作用。地理学涉及自然科学和人文科学,蕴含丰富的中国传统文化元素。从地理学科视角,欣赏传统文化的博大精深,立德树人,培养学生核心素养。地理高考试题与传统文化“贴近”,是地理高考命题的一大趋势。高考地理试题将地理知识与传统文化融合形式多样,可由传统文化引出地理现象及原理,也可直接考查传统文化中蕴含的地理知识。

一、融合传统文化的人地关系协调

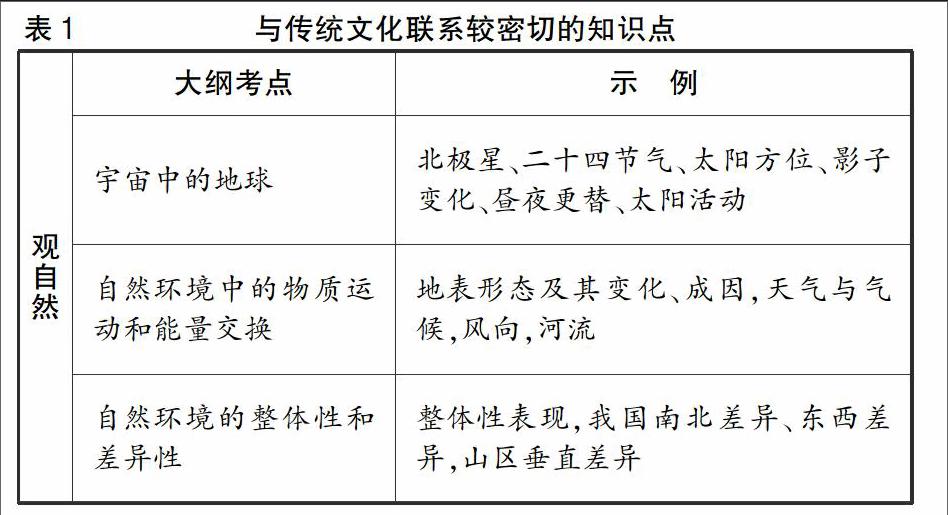

1.观自然

即传统典籍中对自然现象、自然规律的观察、记录、描述或总结。从地理学科角度看,“自然”即“自然环境”,是“地”的一部分。对地球的宇宙环境和自身环境,古人都有科学的观测、记录和领悟。结合高考大纲,通常有如下知识点与传统文化联系较为密切(如表1)。

2.自然观

即我国古代人地关系思想的形成和发展。自然观就是对自然界总的看法,是世界观的组成部分。唯物主义认为自然界是不依赖人的意识而独立存在的客观物质世界。唯心主义认为自然界是精神或上帝的产物。辩证唯物主义认为自然界是处在永恒运动、变化、发展中的物质世界;自然界一切现象都是对立统一的,它們在一定条件下相互转化;自然界的发展是人类社会发展的前提和基础;人对自然界认识的基础是人所引起的自然界的变化。

在上下五千年的中华文明发展史中,从依赖自然、改造自然、征服自然,再到追求人地和谐的可持续发展这一科学“自然观”的形成,人地关系思想经历了一个曲折的发展过程。其中有代表性的几个观点如下。

(1)地理环境决定论。广谷大川异制,民生其间者异俗。(西汉《礼记·王制》)适莽苍者,三餐而反,腹犹果然;适百里者,宿舂粮;适千里者,三月聚粮。(庄子:《逍遥游》)

(2)人定胜天思想。天时不如地利,地利不如人和。(战国孟轲《孟子·公孙丑》)

(3)天人相关思想。天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。(荀况《荀子·天论》)大天而思之,孰与物畜而制之!从天而颂之,孰与制天命而用之!望时而待之,孰与应时而使之!因物而多之,孰与骋能而化之!思物而物之,孰与理物而勿失之也!愿于物之所以生,孰与有物之所以成!故错人而思天,则失万物之情。(荀况《荀子·天论》)竭泽而渔,岂不获得?而来年无鱼;焚薮而田,岂不获得?而来年无兽。诈伪之道,虽今偷可,后将无复,非长术也。(《吕氏春秋·义赏》)

(4)因地制宜思想。地者政之本也,辨于土而民可富。(管仲《管子·地员》)顺天时,量地利,则用力少而成功多,任情返道,劳而无获。(北魏贾思勰《齐民要术·种谷·第三》)

(5)天人合一思想。天地者,万物之父母也。(《庄子·达生》)人法地,地法天,天法道,道法自然。(《道德经》)

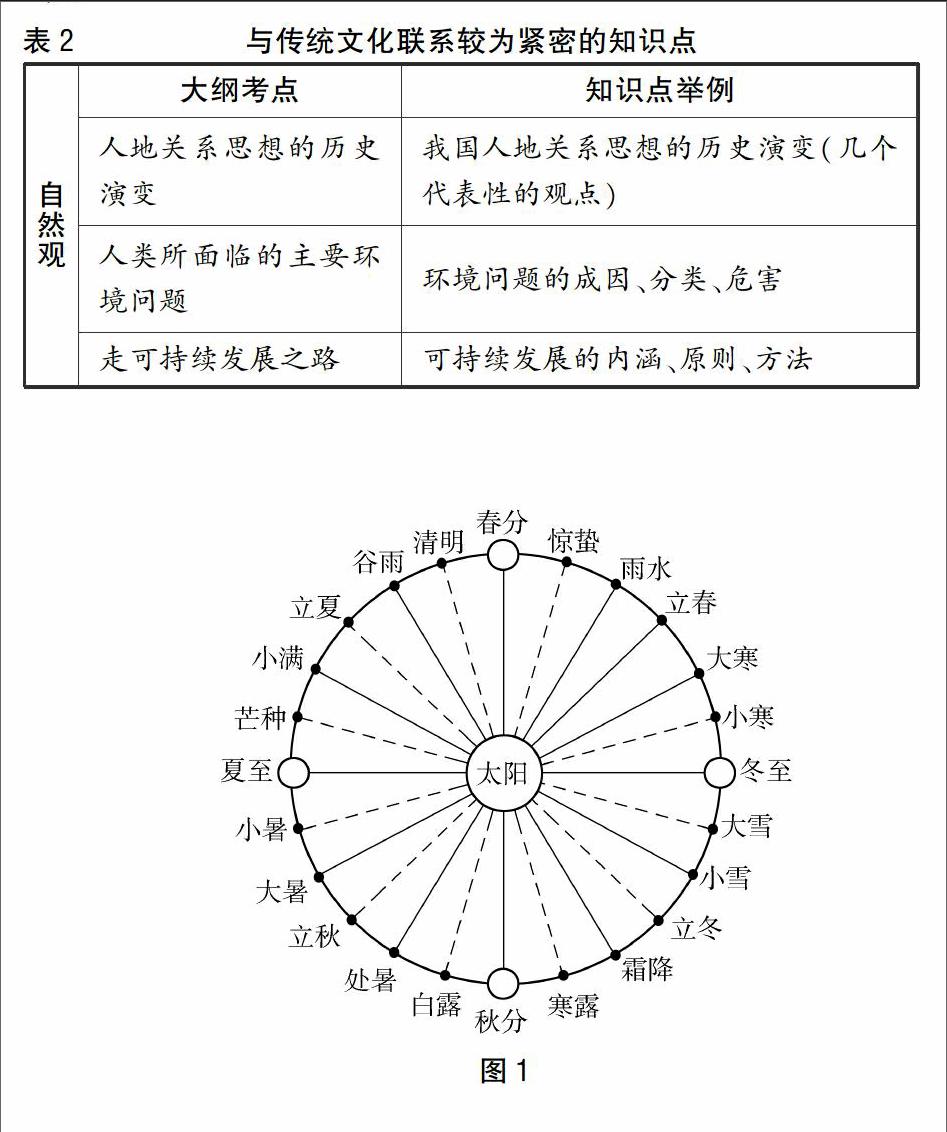

人地观念是地理课程最为核心的价值观。掌握科学的人地关系,树立科学的自然观,是新时代育人的核心素养重要组成部分。结合高考大纲,通常有如下知识点与传统文化联系较为紧密(如表2)。

走可持续发展之路可持续发展的内涵、原则、方法

二、融合传统文化的高考地理命题

1.命题趋向之一:天文历法、民族遗产

我国古代劳动人民在生产生活中总结了很多与农事活动有关的天文历法,其中二十四节气已列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产名录”,成为民族遗产的瑰宝。

例1:2016年11月30日,中国“二十四节气”被正式列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产名录”,图1为我国二十四节气时地球在公转轨道上的位置示意图,相邻两个节气之间的天数大约为15天。读图完成(1)~(3)题。

(1)长沙市一年中日出方位最接近的两个节气是:

A.谷雨与霜降B.清明与白露

C.雨水与惊蛰D.立春与立夏

(2)二十四节气对我国农事活动安排具有很大的指导意义,其最适宜的地区在:

A.松花江流域B.长江流域

C.海河流域D.珠江流域

(3)“小雪”节气在我国各地气候、物候等方面特征有较大差异。下列《小雪》诗可能描述湘赣地区的是:

A.甲子徒推小雪天,刺梧犹绿槿花然

B.枫叶欲残看愈好,梅花未动意先香

C.荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝

D.小雪已晴芦叶暗,长波乍急鹤声嘶

答案:(1)B(2)C(3)C

命题思想:该题以中国古代独创的世界非遗二十四节气为切入点,考查地球公转运动规律以及我国农业,融合自然地理与人文地理,考查内容综合性强。

2.命题趋向之二:诗词歌赋、民谣传说

古诗词是中国古代文化的精髓,其中蕴含着丰富的中学地理知识。

例2:《诗经·小雅》中有记录:“南山有台,北山有莱”、“南山有桑,北山有杨”、“南山有杞,北山有李”。南山、北山是指山的南坡、北坡。据此完成(4)~(5)题。

(4)以上诗句反映的地域分异规律是:

A.纬度地带分异规律B.经度地带分异规律

C.垂直分异规律D.地方性分异规律

(5)此规律表现出一定的:

A.有序性和整体性B.复杂性和整体性

C.有序性和重复性D.整体性和重复性

答案:(4)D(5)C

命题思想:该题以诗经中《小雅》所蕴含的地理现象为情境,考查气候与自然带分布规律。

3.命题趋向之三:园林艺术、民居建筑

我国地域辽阔,南北方园林各具特色,各民族民居建筑风采各异。

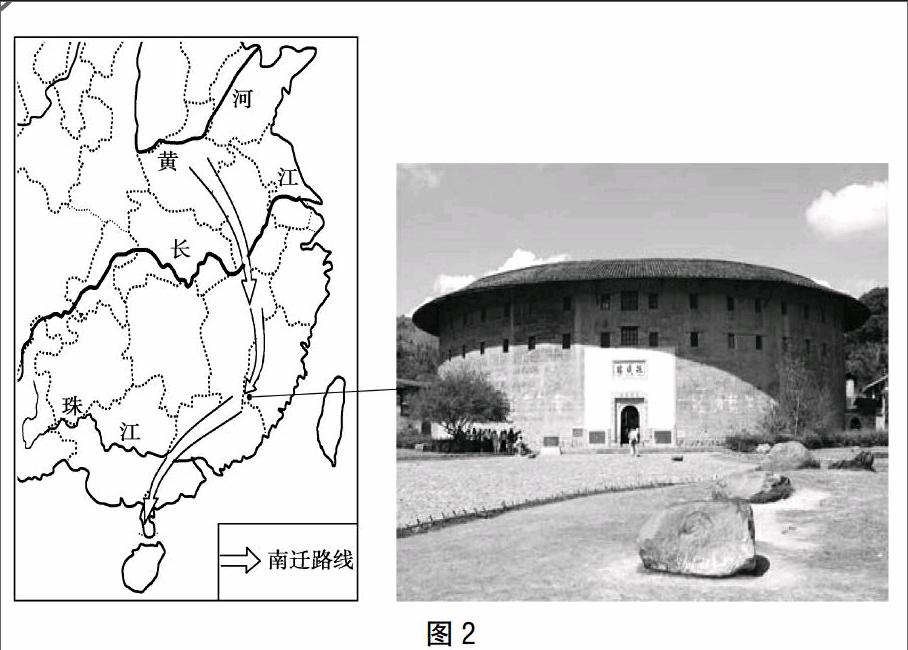

例3:(2015年江苏地理卷)图2为历史上客家人南迁部分路线及客家民居——土楼景观图。读图回答(6)~(7)题。

(6)沿客家人南迁路线依次呈现的自然景观是:

A.针叶林—落叶阔叶林—常绿阔叶林

B.落叶阔叶林—常绿硬叶林—热带雨林

C.落叶阔叶林—常绿阔叶林—热带雨林

D.针阔混交林—落叶阔叶林—常绿阔叶林

(7)客家人选择土楼这种独特房屋形态最主要的原因是:

A.安全防御B.节约耕地

C.防雨保温D.就地取材

答案:(6)C(7)A

命题思想:该题以福建客家民居土楼为情境,考查人口迁移、自然带以及聚落与环境。

4.命题趋向之四:宗教信仰、民间习俗

我国是个多民族融合的大家庭,各民族宗教信仰民族风俗丰富多彩。

例4:(2016年天津文综卷)福建省湄洲岛是“妈祖文化”的发祥地,妈祖被尊为“海上保护神”。世界上有30多个临海国家和地区受“妈祖文化”影响,建有上万座妈祖庙。当地政府应如何利用“妈祖文化”在海内外的影响发展旅游业?

答案:开发与“妈祖文化”相关的旅游资源(开展主题文化旅游活动);以“妈祖文化”为纽带,加强海内外联系,吸引海内外游客。

命题思想:妈祖文化是劳动人民千百年来尊崇、信仰妈祖过程中遺留和传承下来的物质及精神财富的总称,是中华民族重要文化瑰宝之一。作为中国海洋文化的代表,妈祖文化近千年来一直与我国诸多和平外交活动、海上交通贸易都有着密切关联。随着2009年“妈祖信俗”被联合国科教文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,妈祖文化更是成为全人类尤其是21世纪海上丝绸之路沿线国家共属的精神财富。本题将传统文化与旅游发展结合考查,要求考生既要体会文化的内涵,又要掌握发展区域旅游的常见策略。

地理试题中增加传统文化元素,并不是想直接考查传统文化本身,而是想让考生理解某些传统文化中的地理要素和地理原理,从而加深对传统文化的理解;想让考生从地理学科的角度挖掘传统文化思想价值,能更密切地关注我国悠久而优秀的传统文化,提升民族文化自信。▲