李鸥甘为紫砂痴,谁解其中味

2017-05-19菡阁由受访者提供除署名外

文:菡阁 图:由受访者提供(除署名外)

李鸥甘为紫砂痴,谁解其中味

文:菡阁 图:由受访者提供(除署名外)

李鸥生活照 润良摄

爱一个人或物到极深极深之处,都被谓之“痴”。

但真正能回应和承认已进入这样状态的人还真不多。

至少不会像李鸥这样一上来就是承认这种状态:“对紫砂,我是痴了痴了,就是这样,没救了……”

身为北京报恩楼文化艺术发展公司掌门人,也是中国国际书画名家协会、北京收藏家协会成员的李鸥,很多的时候并不愿意特别强调自己的藏家身份,而是更愿意让别人把他定位为紫砂文化的推动人。

不谈紫砂的时候,会误以为他是内敛的,沉默的;但是一谈到紫砂,他就会眉目舒展,如数家珍滔滔不绝,完全是一派享受化境的样子。据说他曾经回忆为买一本台湾版本的关于紫砂壶的书,他快意连续往返开3小时的车从北京到天津。

“痴”往往与“迷”相关,可见,李鸥“迷”的程度不轻。

坐绿皮火车去探寻答案的人

对紫砂文化的了解,在采访大多数与此相关的人士时,发现切入的角度都很相似,不外就是从接触到一个线形的历史沿革。李鸥则不然,上来就是切片式,从整个行业上的格局观察紫砂文化的流变。

1995年开始因喝茶并认识了紫砂茶器的李鸥,亲眼看到铁观音的状态与香气在不同水温、不同茶器中的变化。然后李鸥经历了漫长的3年盲买期,他买了不同造型、不同颜色的几十把紫砂壶,也亲自试过紫砂以外的玻璃、瓷器等各种材质中茶汤呈现的口感。当时网络并不发达,他还是不断在网上学习关于紫砂的知识,发现紫砂背后的工艺、矿泥、窑火原来有那么多不为人知的秘密,而再也没有如紫砂壶这样可以集诗书画印于一身,却偏偏又接养身养心的烟火气。

李鸥在不知不觉中真正走进了紫砂文化。最后在茶器与茶的互相交融中发现,还是终将归于紫砂大文化。

1997年,他对紫砂的原产地宜兴产生了极大的兴趣。

那时宜兴紫砂的中心就在丁蜀镇,去丁蜀的交通非常不方便。

李鸥常说,“我是坐着绿皮火车去探寻紫砂文化的人”。

绿皮火车是20世纪慢交通的代表符号。他需要从北京坐绿皮火车到无锡,然后坐长途车到宜兴,再坐中巴到丁蜀镇。那时候,李鸥通常是晚上9点左右踏上火车,第二天傍晚七八点到丁蜀镇,才算真正进入到紫砂的腹地。

记得第一次到丁蜀镇时已经是晚上近8点,黑漆漆的小镇轮廓,明灭着稀疏的灯火。那一刻他才深深迷茫起来了,这个小镇如此陌生,一个无知无畏的探寻者两眼一抹黑,该如何找到进入紫砂文化的切入口?

从最基础的了解起,李鸥开始了用脚丈量的旅程。

那时候因为各种中小制造业各种大小烟筒林立的关系,宜兴的天气不太好,灰蒙蒙几乎是很少看到蓝天。这并不妨碍李鸥的探寻,按李鸥自己的话说先在解放路一条街开始探店,通过与店老板的闲聊与花钱买壶学知识,终于慢慢沉浸到紫砂这个行业,直到最终成为行家,甚至上升到文化推广人。

他认为紫砂技术是区域技术交融文化,行业一部分集中在镇上最有名的国营性质的紫砂一厂、二厂等,因为解放后紫砂七老及顾景舟大师这样在国际上也有影响力的紫砂界大人物,形成了行业继承发展之地;历代明清巨匠多出自上袁村1992年并入中袁、木石两个自然村之后被称为紫砂村。另外尹家村批发集散地,当时还是在稻田的包围中。

成为紫砂发展转折点的见证者

一叶知秋·林靖崧

李鸥很庆幸自己那时去的时候刚在一个转折点上,成为紫砂发展过程上的亲历者和见证者。1999年紫砂一厂处于解体的状态,紫砂村又得历代巨匠及顾景舟大师之福,被单列出来,与尹家村等遥遥相望,形成了区域格局文化。古法延续,新的制壶方法又在不断衍生,手艺人的思想和双手也得到了解放,创新成了主流意识,在产品与产品之间产生了真正的竞争。

20世纪80年代末开始香港、台湾的大收藏家蜂拥而至,这股潮流又带来日本、韩国的收藏家,这些外来的人群带来的历史元素与宜兴本地的历史得到了很好的整合,人文环境也产生了极大的变化。国际级商机纷沓而来,宜兴开始被盘活了,大量的税收也让当地政府有了营造能力。行业得到稳定的进步,一些有污染的(企业)项目逐渐被外迁出丁蜀镇,环境得到了净化,丁蜀镇从此鸟语花香,宜兴变得真的宜人。

丁蜀镇至今还是沿袭着历代紫砂文化留下来的传统,追逐的是传统里的创新,有着半个世纪积累下来的非常严格的评判标准。而紫砂村部分老艺人则坚持古法,用古时的理念和技法,在点与线上的运用、窑火、以及对选配料的需求都有所坚守。丁蜀镇各色区域制壶(器)相融相随,彼此也是博弈,共同促进整个行业的进步。这些格局变化让宜兴的制陶业得到真正的发展。

当然,巨大的经济效益还是让宜兴有过一段迷失。行业里出现了模具壶、灌浆壶、化工壶这样的一些乱象。有部分外地匠人会到宜兴来找著名老师,然后出自己的壶。李鸥很痛心地认为,那是宜兴的迷盲期,因为真正的沿袭传承手制不被重视,理念和技法都不再讲究源流正脉,一切都是为了利益,真正的文化被打在谷底。

随着几次经济波动及市场文化洗礼在这种逆流中,也有越来越多的爱壶人在不断反思,在不断拷问,传统何在?爱壶何去何从?2012年,李鸥兴奋地发现,“纯手工、讲古法、创造力”的风潮开始反扑,好的老师更加严格地收徒,而且严选继承人。加上2016年紫砂文化进入了申请世界非物质文化遗产的程序启动,李鸥坚信我们中国人真正的紫砂文化走向世界的春天已经来到。

习惯与大师们慢慢“打磨”

能够托起一个庞大产业的背后,必定是人。

沉浸这个行业,必定要结交这个行业内的人。

作为得到几十位紫砂名家大师授权的李鸥,自己才知道这个历程有多艰辛:获得大师们的信任和认可,从行业角度讲就是一件难事,大师们常常不需要运作就能够彰显自身价值。所以做一个紫砂推广人,用李鸥话说,“这个过程只有一个词形容,痛苦”。

他一直说自己是从最底层开始,进入这个非常封闭的圈子,一直找不到打开这个圈子的钥匙。

认识许承权和潘春芳,给了他命运的拐点。通过他们,李鸥知道他们正在了解一个关于曼生18式的话题,多年前潘春芳大师讲,发现原来曼生制壶有30多种。除了获取知识以外,李鸥知道这次际遇,他一步接一步接近了核心的圈子。

十年来,李鸥通过买壶、喝酒、侃大山,结交了这个圈子里形形色色的朋友。比如好友台湾制壶大师林靖崧1992年学艺传承至今,技法纯熟东西文化交融天马行空的创意,赋予了紫砂极高的艺术价值屡获各类大奖;比如前辈陈玉良真正窑工出身,在一厂时曾被顾景舟、蒋蓉等名家大师指导过,对紫砂原料与窑火、水色之间的把握非常精确……

李鸥曾经很详尽地讲述过一个紫砂艺人规律严苛的日常生活:清晨五六点,听鸡鸣就要起身做壶,一直到午餐之前。午后有一段时间小睡,醒后再做到傍晚,才开始晚餐和休息。如果在他的工作时间里被打扰,这一天就算废掉,工时会顺延至第二天。而他有些愧疚地提起,尽管都遇见的是热切的回应,但让他还是觉得自己的打扰。

南瓜壶·陈玉良

几乎所有的紫砂人都会告诉他,“制壶不是着急的事,必须慢慢来,一点一点来”。

所以和大师们的合作,李鸥也习惯了慢慢地“打磨”。

鲍利安大师是宜兴紫砂界走向世界的第一人,他的作品曾在1989年被英国大英博物馆收藏,与紫砂大师鲍利安先生亦师亦友至今酒逢知己千杯少,鲍利安大师常讲两句话对他影响很大,一句是“壶有壶的语言,要用壶的语言去读懂这个壶”;另外一句是制壶“艺无古今”传承技艺创新格局,都让他体会受益匪浅。李鸥清晰记得他和鲍利安相识后,在一个夏天聚会喝酒聊天李鸥对紫砂诸多问题及想法,结果酒兴与谈兴齐发,结果两个人连家都不回,直接回到工作室聊至深夜,那是他快意人生里很难以忘记的片段。

李鸥还曾经很刻意去寻找一个连续3代以上原著匠人都与制壶相关的紫砂世家,由宜兴好友刘斌推荐在紫砂村找到了董新华老先生(81岁),董新华的家族自古制壶、做矿商以及其他与紫砂相关的行业。董新华甚至告诉他一个行业里从明代起就有模具,如一些特别的器具比如筋囊器,必须要用到模具。

他印象最深的是董新华老先生与“花壶之王”顾道荣(83岁)老先生的交往。曾经带了一个清早期壶图(龙炳)让董新华老先生仿制;从画图打样到进窑烧制,每道工序都极度严谨。但过程中纯手四方梯形壶制作两位老人遇到问题相互交流及用料等多次改良而成,直到最后烧出满意的作品。李鸥觉得自己很幸运,见证过老先生创作过程。直到现在,他每到宜兴,必去看望董老,必给董老带一瓶红酒。

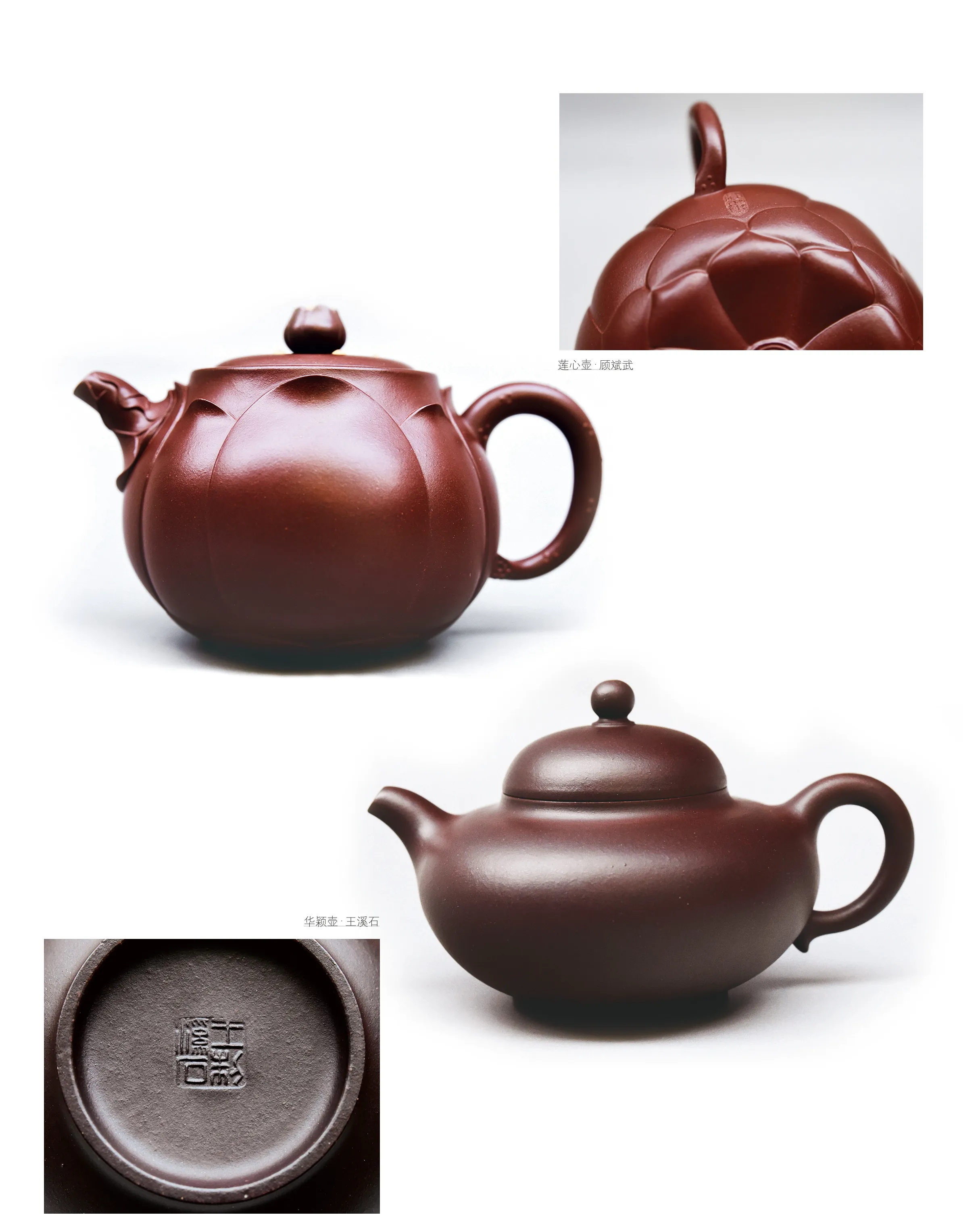

所以在2016年,他把这个“世家”的概念发扬光大了,于是就在北京举办了首届“传器”养壶大赛。李鸥先生盛情邀请鲍利安、王奋良、鲍玉美(梅)、顾斌武、陈玉良5位名家大师携子女合作各自完成1款作品,同时邀请100位紫砂壶爱好者从中挑选出幸运儿来认养作品。让更多的人可以把玩真正的紫砂佳品,近距离接触这一珍贵的非遗文化。

“求”是一个让人兴奋的过程

在与紫砂结缘的过程中,让李鸥最兴奋的就是一个“求”的过程。

直到这时,他还是会露出藏家的习惯来。

李鸥反复强调,紫砂不是陶土,是含有金属一定氧化物质的矿料,壶的原料不同烧制过程中不可以一次烧成。而紫砂有裸体陶之美,而所谓的窑变就是火焰之美。他最得意的就是这些年通过学习,解决了知识点矛盾、经验点矛盾、自我矛盾、核心矛盾。其中特别是关于著名的大红袍朱泥的知识点,这种从红泥矿石里提取出来的精髓,十分珍惜,但氧化铁成分较高,实际成型难度较大,要了解好了料性才可以动手。现在市面上很多的大红袍,其实只是拼配,部分壶加入少量铁红粉,不同产地原矿的(石黄)朱泥,烧成后呈现色泽美艳温润。

紫砂壶出好作品的机会,确实有极大的偶然性,要“看料性、看天气、看心情、看精神状态”等诸多条件,要烧一个精品壶,就是极难拿捏的挑战。

烧窑也都作了改良,原古法烧制十天火不灭的龙窑,历史过程中的煤气窑;现在常规的电窑(推板窑)都在沿用中。

尽管如此,各种因素让精品同样难求。

李鸥几乎每月跑一次宜兴,都总在担心去晚了,好物被别的人抢走了。

他说,有时还是有点享受被壶友妒忌的感觉。

曾经在一位朋友家里看到蒋氏家族双龙砚。双龙栩栩如生,仿若要穿浪而出,那幽暗的包浆沉稳大气;让李鸥忍不住一眼情深,恳求对方割爱。但是对方如何都不肯。为此他每次到宜兴都必登门看砚台,摩挲一番之后然后默默离开。这样的模式一坚持就是三年,最后对方完全被他的精诚所至打动,他也终于可以拥有了这件心爱之物。

还有一次,李鸥得了一个饼状陶片,上面有一个凸雕的龙头,十分勇猛。给很多收藏爱好者看过,大家都不知道此物出处,后来经过揣摩发现这是一片罕见的龙窑早期试片。是当初窑工在烧大批作品前对火候的试验品。知道这个功能后,李鸥就将这块试片视为拱璧,难得的学习资料。

李鸥清晰记得,在多年前一个紫砂分享会后,席间主人的好友曾是一位前体坛名将,提出一个问题“一把壶在我口中滔滔不绝,有那么神奇吗?”李鸥打趣回答说,“手上戴的国际名表,讲述的国外的历史或品牌文化,这些老外都懂,而作为炎黄子孙的我们,我们的紫砂(壶)文化对老外来讲是千年文化的积淀,也是民族的品牌,可以从一件物品中看到我们古人延续至今的智慧、价值思维,记忆落地的行为,直观的问题承载……”

那一刻,李鸥知道,他有责任将紫砂非遗文化推广到更大的空间,让更多的炎黄子孙知道紫砂文化的意义所在。

(编辑/刘星辰)