高速铁路和航空运输的竞争:对环境的影响以及缓解策略

2017-05-18李传勇

李传勇

(中铁二院工程集团有限责任公司 四川 成都 610031)

高速铁路和航空运输的竞争:对环境的影响以及缓解策略

李传勇译

(中铁二院工程集团有限责任公司 四川 成都 610031)

本文建立了一个双寡头模型来分析高铁和航空运输二者之间的竞争对环境所产生的影响,将诱发运输需求、班次频率和高铁时速等因素纳入考虑。研究表明这两种模式之间的竞争有可能对环境的影响是负面的,这取决于高铁对航空运输的替代效应和高铁对交通需求的诱发效应二者之间的权衡。本文对伦敦—巴黎的运输市场进行了模拟研究,因为高铁占据了两地之间70%的运输市场份额。高铁的引入对空气中颗粒物的作用是负面的,但对温室气体排放的作用是正面的。当高铁和航空运输排放之间的比率相对较小时,高铁的引入既没有增加空气中颗粒物也没有增加温室气体。然而,当高铁目标函数中的社会福利的权重增大时,这种竞争可能对环境的影响变为负面。与航空运输相比,高铁的环境友好程度取决于用于发电的能源组合(这受运营高铁国家很大程度的约束)。因此,管理当局在评估引入高铁对环境的影响时,应将能源政策和减排措施纳入考虑。

高速铁路;航空运输;竞争;环境;缓解策略;伦敦—巴黎运输市场

1 引言

保护环境和阻止全球气候变暖一直是欧盟的政策优先方向。欧盟领导人已签署了减排目标,到2050年,欧洲温室气体(GHG)的排放量同比1990年要减少80-95%。具体来说,到2020年减少20%的排放,到2030年减少40%,到2040年减少60%。航空运输对环境的影响越来越引人关注,主要是原因在于航空运输需求预计将会进一步增加。第37届国际民用航空组织(ICAO)大会的研究预计从2010年到2030年世界范围内航空运输旅客周转量每年将增长4.7%。气候变化委员会预测未来航空运输的二氧化碳排放量,在目前高增长情形下,2050年排放量将是1990年的7-8倍(Adler等,2013)。尽管技术在不断进步和革新,但交通量的持续增长仍将导致航空运输总排放量的增加(Socorro和Betancor,2011)。大部分的研究观点认为,通过技术革新,航空部门每年每飞行公里的排放量减少不超过1-1.5%,这也印证了前面的说法(Anger,2010; Morrell,2007; Scheelhaase和Grimme,2007年)。

在这种背景下,出于环保方面的考虑,高铁替代航空运输得到很多的支持。比如,欧盟提出,到2050年大部分的中长距离旅客运输应通过高铁,到2030年现有高铁网的长度将增加两倍(EC,2011)。目前政策鼓励将客流从航空转移至高铁的理由在于高铁每坐席的排放量更低。事实上,一些实证研究也表明,航空公司(每坐席)本地空气污染(LAP)和温室气体排放(或其经济影响)高于高铁(Givoni和Banister,2006; Givoni,2007; Janic, 2003,2011)。然而,高铁的引入并不一定会带来整体的环境改善(D'Alfonso et al.,2015)。其对环境的影响也可能是负面的,因为引入新的运输模式常常会诱发新的运输需求。换句话来说,高铁引入所带来的替代效应(从航空运输转移至高铁的客运量)和诱发需求效应(高铁诱发产生新的客运量)二者之间存在一个权衡。

现有文献的研究主要集中在航空运输与高铁二者竞争的市场均衡(考虑交通量和价格水平因素),而没有从环境方面来分析,主要是通过实证方法(Behrens和Pels,2012; Dobruszkes,2011;González-Savignat,2004; Park和哈,2006),博弈论方法(Adler等人,2010)或从分析的视角(杨和张,2012)。另外一些研究探讨了航空运输与高铁合作的可能性,以及二者合作给航空公司和社会带来的潜在利益。同样,大部分主要是实证论文(Cokasova,2006; Givoni和Banister,2006),只有少部分对该问题进行了理论分析(Jiang和Zhang,2014; Jiang等人,2016年; Socorro和Viecens,2013)。最近的一些文章研究了高铁与航空运输之间的竞争所带来的长期影响,航空运输应从市场覆盖率和运输网络选择上应对主干航线上高铁的竞争(Jiang和Zhang,2016)。

航空运输和高铁的替代效应对环境影响的研究多为针对具体路线的案例研究。部分研究将重点放在评估高铁取代一些短途航班后每坐席污染的减少量(本地空气污染或温室气体排放)(Janic,2011; Givoni和Banister,2006; Miyoshi和Givoni,2013)。然而,这些文献都没有考虑引入新的交通工具后,诱发所产生的这部分运输需求对环境的影响。 D'Alfonso et al.(2015)对此做了进一步的研究,构建了一个分析框架,来评估航空运输和高铁之间的竞争对环境和社会福利的影响,同时指出诱发需求的影响。研究结果表明,两种模式之间的竞争可能对环境是不利的,取决因素在于运输市场的扩张,运输模式之间的转换,运输市场的规模和不同运输模式排放率的差异。

在本文中,我们建立了一个双寡头模型,考虑有诱发需求产生情况下,航空运输和高铁的竞争对环境的影响。允许运营商同时决定乘坐人数及班次频率,也允许运营商改变高铁运行速度。文中采用伦敦-巴黎之间的运输市场进行了仿真模拟,高铁占据的运输市场份额为70%(Barrón等人,2009)。从政策的角度来看,这些研究是必要的。一方面,航空与铁路二者的竞争对环境影响的辩论观点可能会导致政策制定者在考虑未来交通政策时有所倾向。另一方面,高铁引入可能会涉及大量的投资,因此更深入地了解其影响是必要和适时的。到目前为止,高铁替代部分短途航班,将机场连接到跨欧洲高速铁路网,从而达到两种运输模式的竞争和合作,已经在世界主要的机场发生,比如法兰克福、巴黎戴高乐机场,马德里巴拉哈斯国际机场和阿姆斯特丹史基浦国际机场等。中国,英国,意大利,比利时和韩国已有高铁线路在运营。此外,许多其他国家,如巴西,印度,俄罗斯,土耳其和美国正在评估是否投资修建高铁。

本文与D'Alfonso等人(2015)的研究具有相似之处,但在如下两个方面做了进一步的探究。

首先,文中在考虑对环境影响时将诱发需求,班次频率和高铁时速等因素同时纳入考虑。这里研究了高铁时速相同时,航空运输和高铁的客运量和班次频率的变化情况。而D'Alfonso(2015)等人的研究构建了三种独立的场景,每种场景侧重于一个方面。他们的模型框架中缺乏的是,将高铁时速和班次频率都作为状态变量时,如果提高高铁时速的成本比增加班次频率的成本低,运营商可能更有动力提高列车的速度并同时降低班次频率。一方面,这可能有益于环境,因为高铁开行的班次可能会减少。但另一方面,也可能会对环境有害,因为高铁的污染取决于机车车辆的能量消耗(CflT,2001),其随着高铁的速度而增加(Kemp,2004; Garcia,2010; Andersson和Lukaszewicz,2006; Bousquet等,2013)。

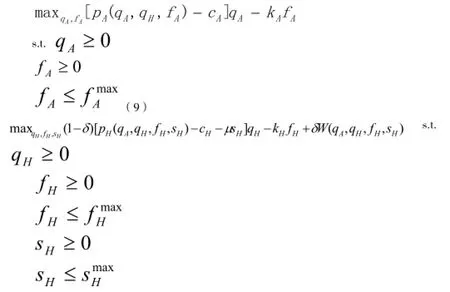

其次,通过数值分析,我们可以衡量高铁引入对本地空气污染和温室气体的影响,而D'Alfonso(2015)等人对此没有进行仿真模拟。这样我们就可以理清航空和高铁的竞争对本地空气污染和气候变化的影响。通过仿真模拟,可以用来分析两种运输模式下的缓解策略,也可以作为欧盟政策措施的基础,长期来看这两者会共同影响高铁和航空运输排放之间的比率。本文的研究表明,两种模式之间的竞争可能会对环境有害,这主要取决于高铁相对于航空运输对环境影响的大小。特别的是,本文研究发现高铁的引入会加重本地空气污染,而减少了温室气体的排放。这与大多数观点相一致,即由于CO2排放量低,高铁对气候变化没有显著影响(Archer,1993; Dings等,2002)。文中还研究了高铁和航空运输排放之间的比率对结果的敏感性,以及社会福利的权重对高铁目标函数变化的影响。研究发现,当高铁和航空运输排放之间的比率相对较低时,高铁引入不会加重本地空气污染和温室气体排放。然而,当二者的排放比率增加时,或者当高铁目标函数中社会福利的权重变大时,二者的竞争对环境的影响很大可能是负面的。

本文的结构组织如下:第2节和第3节分别介绍了欧洲航空运输和高铁竞争的概况,以及两种模式对环境影响的比较,第4节建立模型,而第5节进行仿真模拟,第6节包含了缓解策略和政策措施的讨论结果。第7节给出了结论性意见。

2. 欧洲航空运输和高铁的竞争

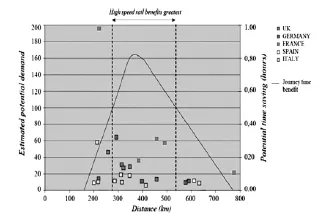

随着列车时速的提高,高铁可能对航空运输施加更大的竞争压力。 Janic(1993)认为,高铁可以在400-2000公里的距离范围与航空运输进行竞争。Rothengatter(2011)的研究发现,航空运输和高铁之间最可能的竞争发生在1000公里距离以内,大部分可能在400和800公里之间。 Steer Davies Gleave(SDG,2004)的研究结论认为,高铁对航空运输的威胁在运输距离在200-800公里之间的国家是最强的,特别是在300-600公里的范围内。对于短于150-200公里的距离,高铁不具备优势。对于800-1000公里以上的距离,高铁与航空运输相比,也不具有竞争力。图1为英国和其他四个欧洲国家(SDG,2004年)的五条主要通道上200公里以上距离的潜在高铁客流估计。

以马德里 - 巴塞罗那之间620公里的通道为例,González-Savignat(2004)的研究发现,高铁对航空运输的市场份额有非常大的影响,且总行程时间是决定运输市场份额的最大因素。在同一条路线上,Románet al.(2010)基于一组混合的显示偏好和陈述偏好数据来分析航空运输与高铁的竞争,并且得出旅客为改善服务质量的支付意愿,比如缩短行程时间或提高班次频率。Dobruszkes(2011)研究了西欧高铁和航空运输之间的竞争,并选取了五对城市进行实证分析。他的研究发现,除了行程时间,班次频率和票价之外,航空枢纽和城市地区的地理结构等变量也对两种模式之间的竞争造成影响。Behrens和Pels(2012)对伦敦-巴黎之间的运输市场进行了研究,并指出行程时间和班次频率是影响旅客选择行为的两个主要决定因素。

图1 高铁的潜在运输需求和优势

在一些情况下,高铁引入对航空运输需求的影响是巨大的。在巴黎南特的线路上,TGV的引入使航空的运量减少了30%(Dobruszkes,2011)。在巴黎雷恩(Paris-Rennes)和巴黎布雷斯特(Paris-Brest)等路线上也发生了类似的情况(Chi,2004)。根据法国铁路运营公司—法国国家铁路公司(SNCF)的资料,在巴黎-里昂路线上,航空/铁路的联运占了运输市场份额的90%以上(AECOM Australia Pty Ltd,2013)。一般来说,在高铁运行时间约为3小时的运输走廊上,高铁的市场份额约为60%(Logistics Design Management, 2014)。同样,西班牙在20世纪90年代初马德里和塞维利亚建设高铁之前,航空与铁路的运输市场份额分别为67%和33%。引入高铁后,二者变为16%和84%。根据Barrón等人(2009)的预测,到2020年预计将分别为13%和87%。高铁的引入严重影响了非欧洲国家航空运输的竞争力。在台湾台北与高雄之间高铁连通的情况下,据报道,高铁已经将岛内航空运量减少了50%(Aerospace America, 2012)。韩国第一条高铁线路的开通显著降低了韩国国内市场的航空运输需求(Park和Ha,2006)。在中国,郑州和西安(505公里)之间的所有航班在2010年3月暂停,也就是在高铁服务开通48天后,而武汉-广州航线(1069公里)每日航班数从15班减少到9班,仅仅发生在高铁开通一年后(Fu et al., 2012)。

3. 航空和高铁对环境影响的比较

通过对本地空气污染,气候变化和噪声等指标的影响,来衡量两种运输模式替代的环境效益。目前的科学研究已证实空气污染对人类健康有直接影响,并且使过早死亡的风险增加(Dailey,2012)。本地空气质量直接受排放量的影响,并且每天都有变化,而对健康的影响可能需要更长时间才会显现,并且会随着时间的推移而持续(Adler等,2013)。本地空气污染物包括碳氢化合物(HC),一氧化碳(CO),氮氧化物(NOx),二氧化硫(SO2)和颗粒物(PM)。对气候变化的影响主要是由于温室气体排放,如二氧化碳(CO2)(Seinfeld和Pandis,2012)。一般来说,由于二氧化碳排放率较低,高铁运行不会对气候变化产生重大影响。此外,与地平面相比,在高海拔地区排放二氧化碳对气候变化的影响要明显增大(高于100的系数)(Archer,1993; Dings等,2002)。对于NO2,SO2和PM10等对人类有毒性的物质,高铁与飞机相比,表现出每换算席位排放量低的优势(Givoni,2007)。高铁运行所产生的二氧化硫排放量较低,这主要取决于用作发电的煤炭或其他燃料的份额(Button,1993)。通常,发电厂远离人口稠密的地区,这意味着高铁运行对局部空气污染的实际影响较低,因为受排放影响的人数相对较少(Givoni,2007)。例如,Givoni(2007)对伦敦-巴黎走廊的研究报告显示,(基于Huijbregts等人在2000年对毒性因子的研究)对本地空气污染的指标航空为86.1单位,高铁为32.2单位(路线上提供的每座位)。在同一条路线上,航空运输NOx(二氧化碳)的排放量为198.92(4,495)克,高铁(路线上提供的每座位)的排放量为17.57(7194)克。最后,虽然飞机发动机的排放具有局部和整体影响,但噪声却对机场周围的社区有直接影响(Marais和Waitz,2009)。虽然,高铁运行在很高速度下会导致较高水平的噪声(Brons等人,2003),然而这种影响(其取决于所听到的实际噪声和受影响人的数量)低于预期,因为在人口稠密的地区,由于列车需要减速进站,在接近车站时,列车的速度就会逐渐降低。

总的来说,我们可以得出结论,飞机运行对本地空气污染和气候变化的环境影响取决于飞行时间,飞机的座位数,燃料消耗,混合层高度,航空模式所占的运输市场份额,以及机场到市中心的距离。高铁运行对环境的影响主要取决于产生电力的燃料,路线距离和能源消耗(Givoni,2007; Janic,2003)。

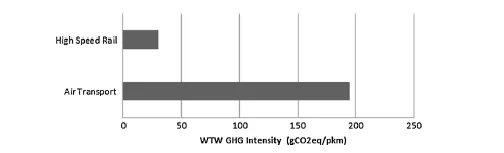

事实上,我们应该对这两种运输模式的全生命周期进行分析,而不仅仅是运营阶段。这些其它阶段(建设/生产,维护和垃圾处理)也可能对环境造成重大影响。例如,与铁路建设相关的影响,是在建设新的铁路线路时需要征用土地,从而影响景观,城市风貌,生物多样性和自然遗产(Westin和Kageson,2012)。国际铁路联盟(Railway Handbook, 2012)的报告指出,平均来说,考虑“从油井到车轮(Well to Wheel)”的能量转换方式来推进车辆时,高铁显示出比航空运输更有效。图2显示了“从油井到车轮”的能量转换方式下,每乘客公里平均温室气体排放量的比较。从图中可以看出,即使将高铁建造和运营维护的碳排放也纳入考虑,高铁每人公里的碳排放只额外增加5g / kpm,这并不会显著改变两者的对比。

图2 高铁每人公里GHG排放相对于航空运输的优势

4. 模型建立

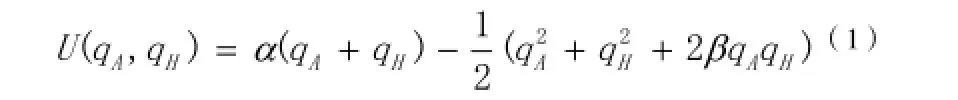

我们下面来定义乘客的价格感知函数:

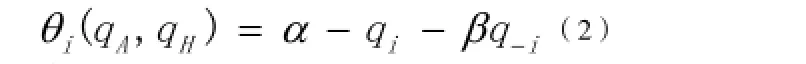

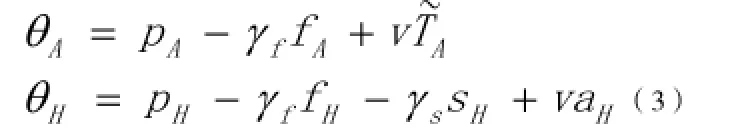

和Flores-Fillol(2009)的文章类似,本文将班次频率加入公式(3)的价格函数中。某一航空公司或高铁运营商提供较多班次的航班或班列,增加了乘坐的灵活性,提高了旅客服务质量(Adler et al., 2010; Behrens and Pels, 2012; Gonzá lez-Savignat, 2004; Román et al., 2010; Yang and Zhang, 2012)。除了减少总行程时间之外,较高的班次频率还可以在多站式行程时间协调方面增加乘客的行程选择或旅行机会(Cokasova,2006; Vespermann和Wald,2011)或减少由于低准时性或低可靠性造成与下一个行程衔接不上的担心。同样,较高的列车运行速度减少了行程时间,并增加了旅客的支付意愿。更高列车运行速度的其他好处包括增加与其他运输模式的协调机会,或当不能预计出发时间时利用一些其它服务的可能性。

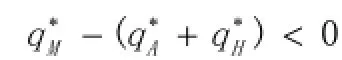

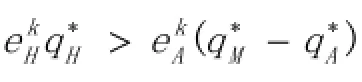

从公式(2)和(3)可得出:

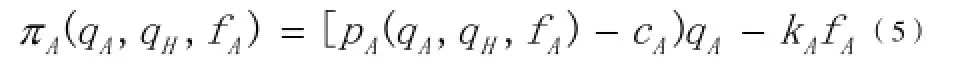

此外,和D'Alfonso等(2015年)的研究类似,我们假定航空公司是一家纯粹的私人公司,追求的目标是利润最大化,而高铁是最大化其利润和社会福利的加权和。有了这些假定,高铁的目标函数是:

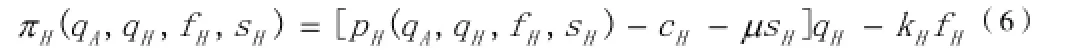

δ是社会福利相对于利润的权重。在模型中,航空公司和高铁运营商之间的竞争被视为同步的博弈,即,本文着眼于短期运营期间,两个运营商决定其具体的运营方式。特别是,在文中的模型中,航空公司可以决定乘客的服务数量和服务频率,而高铁可以决定乘客的服务数量,班次频率和平均运行速度。因此,运营商需同时解决以下两个决策问题:

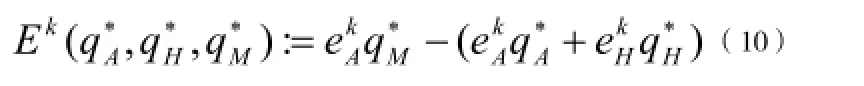

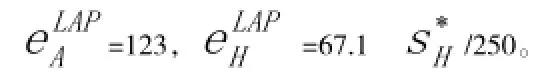

为了衡量对环境的影响,本文区分LAP和GHG的排放,在评估航空运输和高铁竞争对环境影响时,将只有航空运输时总排放水平作为基准情况,与竞争模型处于平衡态时总排放水平进行比较。于是,高铁引入后的总体环境效益测量如下:

5. 仿真模拟研究

在本节中,我们进行了一个仿真模拟研究,以了解航空运输和高铁之间竞争对环境的影响。本文将伦敦—巴黎运输市场作为基准案例进行数值模拟研究。两地之间的铁路线路由欧洲之星铁路公司运营,从1994年到2011年,共运送了大约1.15亿乘客。伦敦和巴黎之间的飞行距离是380公里,这就使得两种运输模式的竞争异常激烈(Givoni,2007; Janic,1993 ; Rothengatter,2011)。2007年,高铁占据了70%的市场份额(Barrónet al.,2009),乘客从短途航空运输转移到高铁减少了4万吨二氧化碳总排放。然而,考虑到高铁引入后的诱增运量需求,评估高铁对环境整体影响时应更加仔细。

文中假设伦敦和巴黎之间乘客的出发地和目的地均为市中心。实际上,尽管乘客的行程起点和终点通常分散在较大的城市范围,但一般情况下,市中心是吸引大多数乘客的位置,将其视为乘客的起终点从地理平均值上来看是合理的(Givoni,2007 )。

5.1 参数估计

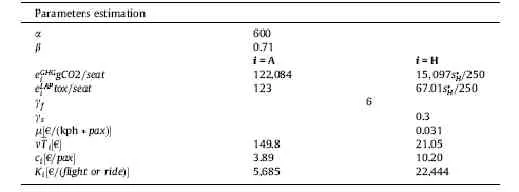

本文数值模拟的相关参数的估计取值来源于相关文献和官方网站的数据,详见表1。

表1 数值模拟的相关参数估值

其次,来看运输服务的提供方,将运输总成本分为每次飞行(或高铁开行)的固定成本和每乘客的可变成本。由于没有收集到高铁和航空运输的固定成本和可变成本的信息,本文将每乘客的边际成本用提供单位乘客服务和产品的支出来替代,即航空运输总运营成本的6.70%(Belobaba等人,2009)和高铁的12.70%(Shirocca Consulting, 2013),来作为每席位运营成本的估计。

先来分析高铁方面。首先,估算每增加高铁1kph平均运行速度所需的电力成本(每乘客),即μ。为求得其取值,(i)根据Kemp(2004)的研究得出每kph每乘客的平均能量消耗,即0.31 kWh /kph·pax;ii)参照欧盟统计局(2013年)报告中每kWh的成本,0.1 / kW h。

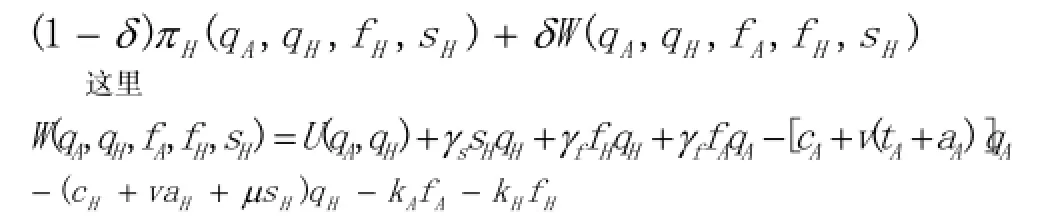

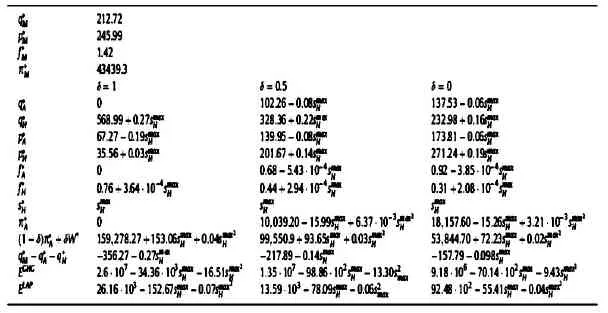

表2 计算结果分析

5.2 计算结果与分析

求解决策目标函数(9),以及公式(10),分别计算LAP和GHG的排放。数值计算结果见表2。

6. 缓解策略和环境政策

我们的分析表明,不能简单的说高铁引入有利于环境:是否有利取决于高铁的环境友好性。例如,由于电力机车较高的技术效率和不同的运行条件(较少的停站,即更少的能源用于加速),如电力机车的二氧化碳排放量明显低于内燃机车。尽管如此,要说电力机车比飞机有多环保却并不那么直观,这取决于缓解策略对这两种方式的有效程度,减排政策评估也不同程度地影响着两种方式的污染水平。下面的部分旨在分析如何从上述两个方面在上述这交通运输方式排放量进行权衡,因此,从长远来看,高铁和航空竞争对环境影响可能会发生改变。

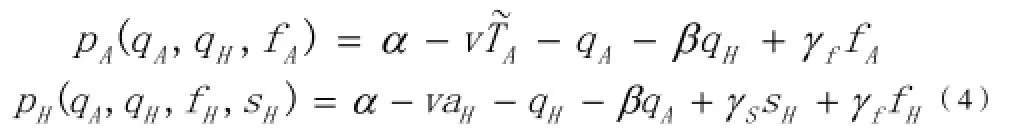

图3 当δ=1,不同eH/eA时,高铁引入对环境影响的敏感性分析

6.1 航空运输和高速铁路缓解策略的对比

缓解策略是指一组行动,这些行动是限制、停止或彻底改变长期气候变化和当地空气污染的速度。航空公司减少自身环境影响的机会包括技术效率和运营的改进,以及替代燃料的使用(Capoccitti et al., 2010; Green, 2009;IPCC, 1999; Lawrence, 2009; Sgouridis et al., 2011; Winchester et al., 2013)。通常情况下,技术效率的改进包括:

—改进发动机设计(如,3D压缩机叶片);

—推进力和机翼跨度的变化;

—通过使用轻质材料减轻飞机空车的重量(如,复合材料)

—重新配置飞机内部

历史上,发送机和空气动力效率改进每年分别达到了1.5% and 0.4% (Lee et al.2001),运营效率的改进包括:

—航空公司运营的变化(如,替代燃料的使用,限制行李的数量和重量),优化燃料消耗(如,降低巡航速度,爬升/下降路径的优化),优化地面操作;

—负荷系数最大化,以便于填满飞机的座位容量;

—空中交通管制(ATC)操作的改变,如使用最少燃料航线,飞行高度的变化,减少延误。

根据政府间气候变化专门委员会的估计(IPCC, 1999),运营效率的改进可以达到6%-12%。替代燃料一般分为:

—合成燃料也叫费托 (FT)燃料;

—来自生物产生的生物燃料。

Sgouridis等人预测,到2024年,生物燃料占总燃料消耗量的比例将上升到15.5%(温和的估计),乐观估计这一比例将达到30.5%。在这些假设的前提下,作者估计,到2024年,相对于参考案例,生物燃料使得航空业二氧化碳的排放量减少5.5% -9.5%。

对高铁运输而言,普遍认为, 通过技术和运营效率的改进,无论是短期还是长期,潜在能源效率的节约都是可以实现的(Cucala and Cardador, 2011;Gunselmann, 2005; UIC, 2003; US DOT, 2014)。高速铁路技术效率的改进包括:

—减量化,包括:使用Jacob-type转向架的铰接列车,以及更多的创新方法,如转弯单轴转向架或未来基于机电一体化的悬挂技术;

—减少转换损失,再生制动和能量储存;

—空气动力学和摩擦措施,如用整流罩罩在转向架外面。

高速铁路运营效率的改进包括:

—空间利用(如使用双层和宽体列车,用动车组代替机车牵引,以增加每列车长度的作为数量);

—降低舒适功能的能源消耗,包括用于铁路机车车辆维护的能源;

—节能驾驶,如降低停站时间,驾驶建议系统,交通顺畅;

—灵活的班列以使得满载率最大化;

—改进采购战略。

尽管这两种交通方式都有有改进技术和运营效率的余地,航空公司有机会转用非传统喷气燃料,并且这项措施是独立于航空公司运营的国家,而混合动力的列车则严重受限于高铁运营的国家(如,电力资源的可获得性和利益分配规则)。因此,尽管有一些方法可以降低发电厂SO2和其他气体的排放—如,转而使用低硫燃料油或天然气(Chaaban et al., 2004) —这些措施在高铁上应用的程度是有限的。

6.2 环境政策的作用

高铁和航空运输运营所在国家的环境政策对他们从事与环境影响缓解策略的激励有着很大的影响。欧洲气候和能源方案中两项关键的立法成绩就是欧洲碳排放交易体系和可再生能源利用的国家目标。欧洲碳排放交易体系是温室气体排放管理的限额与交易系统。这个方案涵盖了28个欧盟成员国、冰岛、列支敦士登和挪威的11000多个发电站和工厂。自2013年以来,拍卖成为了该部门分配排放限额的主要方式。通过关联,通过市场,每一吨碳排放的经济价值,该方案产生两方面的效应:一方面,它鼓励电厂运营企业投资于减排技术;另一方面,它使绿色能源发电的边际成本相对于碳密集型技术更具竞争力。对环境有益影响的进一步提高,是通过旨在对抗气候变化项目中排放拍卖资金所得的一半以上资金的再投资来实现的。

这个系统不直接限制高速铁路的排放,但是它限制发电部门的排放,因此又间接地影响了高速铁路对环境的影响。特别是,欧洲国家都明确地致力于可再生能源发电的目标,并且正在通过可再生能源激励计划,促进向绿色发展转变。总得来说,这些措施正推动减少电力部门的排放,进而导致高速铁路排放的降低。例如,2001-2007年,欧盟成员国中,可再生能源发电量增长了96%。同时,自2012年1月以来,航空业已经被直接纳入到欧洲碳排放交易体系。这个方案涵盖了28个欧盟成员国以及冰岛、列支敦士登和挪威机场的起降航班,但不包括非欧洲国家机场的起降航班。欧洲碳排放交易体系向航空公司提供了不同方式的选择来符合排放的限制要求:1.自己减少排放;2.在市场上购买其他部门的额外限额;3.在《京都议定书》减排项目上投资。2012年,有价值560亿欧元的79亿限额进行交易,也就是说,每顿二氧化碳排放限额的平均价格是7.09欧元EC (2014b)。

在这种情况下,重要的是要注意市场上限额价格预计将低于燃料(特别是生物燃料)的价格,而高于一些发电厂能源投入的成本。此外,与欧洲碳排放交易体系的其他部门相比,航空公司的减排成本预计会很高。因此,航空公司可能更愿意去从其他工业部门去购买限额,而不是努力去减少排放量 (见Anger and Köhler, 2010) 。

在评估航空运输和高速铁路竞争的环境影响时,这是一个重要的参数需要考虑,因为限额市场可能不同程度地影响两种运输方式的投入成本。航空方面,无论航空公司是致力于缓解策略,还是从其他工业部门购买限额,限额的价格都将会增加航空公司的成本,但是增加额预计不会太高。相反,在高铁方面,从长远来看气候和能源方案可能会降低能源成本。事实上,随着发电技术向可再生能源发电转变,平均成本将会降低(如,光伏发电和风力发电的边际成本接近于零),电厂直接连接到的分布式的网格中(分散式发电)使得电网增长。因此,现有网络的补强可能会被推迟(分散式发电比较接近用户,通过电网提供的净需求可能减少),总得来说,欧盟气候和能源方案可能导致温室气体排放的减少,这取决于受制于欧洲碳排放交易体系的所有行业减排的边际成本和未来航空业限额和交易机制的演变。

7. 结论

本文建立了一个双寡头垄断模型,以阐明引入高铁作为航空运输的竞争对手对环境的影响,同时考虑诱发运输需求,班次频率和高铁运行速度的影响。以伦敦—巴黎的运输市场为例进行仿真模拟,高铁在两地之间运输市场所占份额为70 %,来分析航空和铁路二者之间的竞争对LAP和GHG排放的影响。研究表明,两种模式之间的竞争可能对环境有害,主要取决于高铁相对于航空运输对环境影响的大小。特别的是,研究发现高铁引入对LAP的排放是有害的,但对GHG的排放是有益的。文中还研究了目标函数对高铁和航空运输排放比率的敏感性,以及高铁目标函数中福利相对于利润的权重。当高铁和航空运输排放之间的比率相对较低时,研究发现高铁的引入既不增加LAP的排放,也不增加GHG的排放。然而,当二者的比率变大时,或高铁目标函数中社会福利的权重较高时,二者的竞争更有可能对环境有害。

这项研究对运输领域的意义是双重的。首先,部分人士在提出运输政策建议时重点在高铁的绿色环保上,可能导致管理机构在考虑未来交通政策时存在偏见。本文的研究结果表明,两种模式之间的竞争也可能对环境是有害的,这主要取决于市场扩张,模式转移和市场规模,以及高铁相对于航空运输对环境的友好程度。第二,电力机车比飞机对环境更友好并不是直接的,取决于两种模式可用的缓解策略和减排的政策措施,这将对两种模式的污染程度产生不同的影响。由于高铁的环境友好程度取决于用于发电的能源(受高铁运营所在国家的限制)组合。监管机构在估计高铁引入的影响时,应当考虑能源政策(例如可再生能源的目标)和运输模式的增效技术或缓解策略。

本文的研究具有一些局限性,在进行政策建议时需要考虑。首先,文中的假设是同质客户。第二,是基于特定的伦敦—巴黎线路的数据来估算模型的参数。第三,认为航空运输—高铁的伙伴关系是外生的,而实际上,这是一个战略决策(Jiang et al。,2015)。本文还提出了可进一步研究的问题。首先,我们考虑了单一航空公司和单一高铁运营商的情况。实际上,对于航空业,可能有更多的公司在市场上竞争,将研究扩展到多竞争对手的情况下将是好的研究角度。第二,除了运营之外,高铁全生命周期分析(建造/生产,维护和垃圾处理)也可能对环境有显著影响。以后的研究可进一步考虑建设新线路的情况下,不同的交通模式竞争对环境的影响。

[1] Adler, N., Martini, G., Volta, N., 2013. 民航机队环境效率评价. Transport. Res. Part B: Methodol. 53, 82-100.

[2]Adler, N., Pels, E., Nash, C., 2010. 高铁和航空运输竞争:基于博弈的成本效益分析. Transport. Res. Part B:Methodol. 44 (7), 812-833.

[3]AECOM Australia Pty Ltd, 2013. 高铁研究 Phase 2 Report. Brisbane, Australia.

[4]America, Aerospace, 2012. 高铁对航空运输市场的影响http://www.aerospaceamerica.org/Documents/Aerospace-America-PDFs-2012/February-2012/International-Beat-FEB2012-2.pdf.

[5] Aizlewood, K., Wellings, R., 2011. 高铁2:政府投资项目的下一个灾难. Institute for Economic Affairs Discussion Paper 36, London, England.

[6]Andersson, E., Lukaszewicz, P., 2006. 斯堪的纳维亚铁路列车的能源消耗和相关空气污染.Royal Institute ofTechnology, Stockholm, Sweden, Report KTH/AVE 2006:46.

[7] Anger, A., 2010.欧洲航空碳排放交易体系:对行业的影响,二氧化碳排放和欧盟的宏观经济活动. J. Air Transport Manage. 16 (2), 100-105.

[8]Anger, A., Köhler, J., 2010. 欧盟航空碳排放交易体系综述:无事生非? Transport Policy 17 (1), 38-46.

[9]Archer, L.J., 1993. 航空的排放和环境影响:Cox,SOx,HOx和NOx。. OIES Papers on Energy and the Environment. Oxford Institute for EnergyStudies, Oxford, England.

[10]ATOC (Association of Train Operating Companies), 2007. 能源和排放声明-2006/7, London, England.

[11]Avenali, A., D’Alfonso, T., Leporelli, C., Matteucci, G., Nastasi, A., Reverberi, P., 2015. 欧洲航空舱位分配的激励定价机制. J. Air Transport Manage. 42, 27-36.

[12]Barrón, I., Campos, J., Gagnepain, P., Nash, C., Ulied, A., Vickerman, R., 2009. In: de Rus, G. (Ed.), 欧洲高铁经济分析. FundaciónBBVA, Bilbao, Spain.

[13]Belobaba, P., Odoni, A., Barnhart, C. (Eds.), 2009. 全球航空产业 (vol. 23). John Wiley & Sons, Hoboken, United States of America.

[14] Ben-Khedher, N., Kintanar, J., Queille, C., Stripling, W., 1998. 法国铁路公司运营计划的优化:从设想到实施. Interfaces 28 (1), 6-23.

[15] Behrens, C., Pels, E., 2012. 伦敦—巴黎运输市场的多式联运竞争:高铁和航空运输. J. Urban Econom. 71 (3), 278-288.

[16]Berdy, P., 2011. 中国航空公司的新对手—高速铁路http://www.sabreairlinesolutions.com/pdfs/ChallengesinChina.pdf.

[17]Bousquet, R., Vandanjon, P.O., Coiret, A., Lorino, T., 2013. 高铁列车能源消耗建模. In: Proceedings of World Academy of Science,Engineering and Technology, vol. 78, pp. 1894-1898.

[18]Brander, J.A., Zhang, A., 1990. 航空业的市场行为:实证调查. Rand J. Econom. 21 (4), 567-583.

[19]Brander, J.A., Zhang, A., 1993. 航空产业的动态行为. Int. J. Ind. Organ. 11 (3), 407-435.

[20]Brons, M., Nijkamp, P., Pels, E., Rietveld, P., 2003. 铁路噪声:经济衡量和政策. Transport. Res. Part D: Transport Environ. 8 (3), 169-184.

原文出处:Tiziana D’Alfonso,Changmin Jiang ,Valentina Bracaglia. Air transport and high-speed rail competition: Environmentalimplications and mitigation strategies[J]. Transportation Research Part A , 2013,10(92): 261-276.

G322

B

1007-6344(2017)05-0288-06

李传勇(1968-),男,四川乐至人,高级工程师,研究方向:铁路枢纽及车站规划设计和铁路运输组织及物流规划。

原文出处:Tiziana D’Alfonso, Changmin Jiang , Valentina Bracaglia. Air transport and high-speed rail competition: Environmental implications and mitigation strategies[J]. Transportation Research Part A , 2013,10(92): 261-276.