他汀类药物临床不良反应分析及其应对措施

2017-05-17赵璇邹红彭毅

赵璇,邹红,彭毅

(九江市第一人民医院药剂科,江西九江332000)

他汀类药物临床不良反应分析及其应对措施

赵璇,邹红,彭毅

(九江市第一人民医院药剂科,江西九江332000)

目的分析他汀类药物临床不良反应分析及其应对措施。方法回顾性分析94例服用他汀类药物并出现不良反应患者的临床资料,分析患者的性别年龄分布、用药情况、不良反应发生时间、不良反应表现及处理情况。结果(1)在性别分布上各年龄段男性患者均多于女性患者,在年龄分布上以≥60岁患者好发;(2)94例患者中,单一用药35(37.23%)例,联合用药59(62.77%)例;(3)出现不良反应最短时间为服药后立即发生,最长时间为11个月,3个月内出现不良反应的患者有85例,占90.43%;(4)患者出现的不良反应包括肌肉系统、消化系统、泌尿系统、皮肤附件等方面症状,以肌肉系统不良反应发生率(47.87%)最高。结论他汀类药物临床不良反应复杂,临床需要加强防范意识,规范合理用药,以减少不良反应发生率。

他汀类药物;不良反应;应对措施

随着生活水平的不断提高,“三高”人群随之增多,表现为高血压、高血脂及高血糖。高脂血症是指患者血浆中一种或多种脂质高于正常值,患者在高脂血症的基础上易并发心脑血管疾病,因此对高脂血症的治疗越发受到重视[1]。他汀类药物是临床上常用的调节血脂药物,随着使用人数的不断增加,关于其不良反应的报道逐渐增加[2-3]。旨在分析他汀类药物临床不良反应分析及其应对措施,本院展开相关研究,本次研究经伦理委员会批准,具体如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料收集2014年2月~2015年2月本院收治服用他汀类药物患者共438例,其中发生不良反应患者94例,对94例患者的临床资料进行回顾性分析。94例患者中,男62例,女32例,年龄23-74岁,平均年龄(54.52±7.83)岁,病程3个月~24年,平均病程(4.12±1.65)年,其中高脂血症患者61例,动脉粥样硬化23例,冠心病10例。

1.2 纳入及排除标准[4](1)年龄≥18岁;(2)规律服用他汀类药物患者;(3)排除精神神经疾病患者;(4)排除合并有其他内外科复杂疾病者。

1.3 研究方法对94例服用他汀类药物发生不良反应患者的性别、年龄、服药种类、服药情况及不良反应表现进行统计和记录,及时采取有效应对措施。

2 结果

2.1 94例患者性别比例分布94例服用他汀类药物发生不良反应的患者中,<30岁患者4例,男3例,女1例,男女比为3:1,构成比为4.26%;30~39岁患者6例,男4例,女2例,男女比为2:1构成比为6.38%;40~49岁患者12例,男7例,女5例,男女比为7:5,构成比为12.77%;50~59岁患者27例,男16例,女11例,男女比为16:11,构成比为28.72%;≥60岁患者45例,男32例,女13例,男女比为32:13,构成比为47.87%。

2.2 94例患者用药情况分析94例患者服用他汀类药物剂量为10~50 mg/d,平均(26.45±7.42)mg/d,未出现过度服药现象,其中单一用药35(37.23%)例,联合用药59(62.77%)例,联合药物包括贝特类降脂、大环内酯类药物等。

2.3 94例患者不良反应发生时间分析出现不良反应最短时间为服药后立即发生,最长时间为11个月,平均时间(1.84±0.53)个月,3个月内出现不良反应的患者有85例,占90.43%。

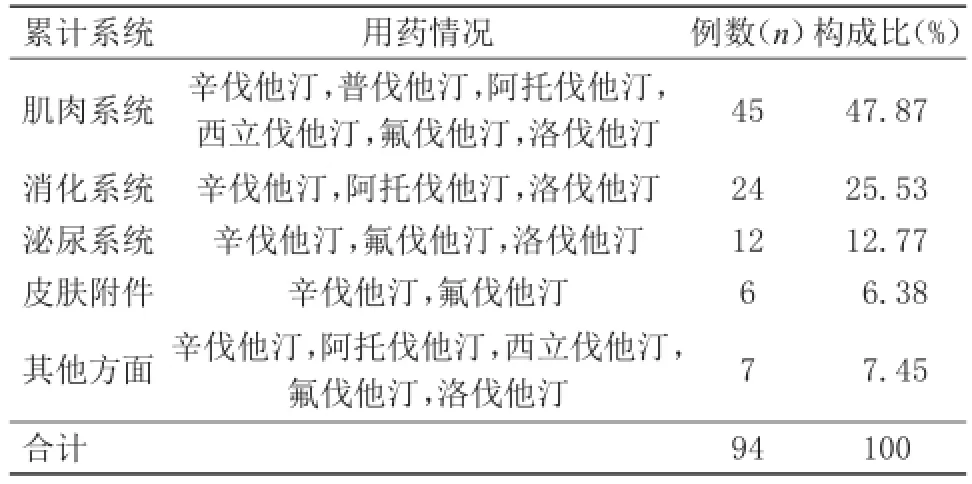

2.4 94例患者不良反应表现分析患者出现的不良反应包括肌肉系统(横纹肌溶解、肌肉疼痛、肌酸磷酸肌酶升高、抽搐、眼外肌麻痹)、消化系统(转氨酶升高、药物性肝损伤、恶心、腹泻、食欲下降)、泌尿系统(尿液减少或排尿困难、肾功能异常)、皮肤附件(荨麻疹、瘙痒、皮肤颜色变深、剥脱性皮炎)以及其他(锥体外系反应、全身乏力、指关节痛)方面症状。以肌肉系统不良反应发生率(47.87%)最高。见表1。

表1 94例患者不良反应表现分析

3 讨论

他汀类药物是临床广泛使用的降脂药物,其主要作用机制是抑制3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A还原酶,减少人体胆固醇的合成,刺激细胞膜表面低密度脂蛋白受体数量及活性的增加,提高血清胆固醇清除率,进而降低血浆胆固醇水平[5-6]。在长期的临床实践过程中发现,他汀类药物安全稳定、耐受性好,但有较多患者出现各类服药后不良反应,为此本院展开相关研究,以期对临床长期服用他汀类药物进行指导。

研究发现,他汀类药物引起肌肉系统不良反应发生率最高,其次分别是消化系统、泌尿系统等。他汀类肌病是服用他汀类药物后最严重的不良反应之一,肌肉毒性发生率往往随着他汀类药物剂量的增加而增加,持续服药后进一步导致横纹肌溶解。他汀类肌病的发生可能与以下几点相关[7]:(1)他汀类药物降低血浆胆固醇水平,而胆固醇是细胞膜组成成分之一,胆固醇的降低导致细胞膜流动性减少,造成骨骼肌毒性;(2)对细胞造成损伤,导致细胞过早掉凋亡;(3)影响细胞内线粒体代谢,导致细胞缺氧,横纹肌溶解。服用他汀类药物出现的消化道不良反应主要表现为肝毒性,如转氨酶升高、药物性肝损伤等,这可能与胆固醇主要在肝脏合成相关。服用他汀类药物出现的泌尿系统不良反应主要表现为肾功能异常,包括尿液颜色变化、排尿异常等症状。少数患者服用他汀类药物出现皮肤过敏反应、锥体外系反应等。本次研究发现,出现不良反应的患者累及系统集中在肌肉系统(45例,占47.87%)与消化系统(24例,占25.53%),在临床上值得关注与预防。通过对94例患者临床资料的回顾性分析发现,单一用药患者有35例,联合用药患者为59例,说明联合用药是导致他汀类药物发生不良反应的重要因素之一。

在临床上针对他汀类药物引起的不良反应,主要采取以下几点应对措施[8]:(1)严格控制服用剂量。服用剂量由少到多,从小剂量开始服用一段时间,无不良反应后再逐渐加量,尽量做到以最低风险的代价取得最佳的治疗效果;(2)针对不同患者个体特征选择用药种类。对于部分高龄、糖尿病、肝肾功能不全等不良反应高危患者,应慎重选择他汀类药物的种类。如果必须服用他汀类药物,在患者服药期间定期监测患者的肌酸激酶(Creatine Kinase,CK)水平和肝肾功能,嘱咐患者定期随访,出现肌肉酸痛、尿液变色、恶心呕吐时应叮嘱患者及时就医;(3)联合用药时加强不良反应监测。因病情需要,患者采取联合用药后应加强对不良反应的监测。特别需要监测CK水平和肝肾功能是否存在异常,一旦发现不良反应及时处理。

综上所述,他汀类药物临床不良反应复杂,临床需要加强防范意识,规范合理用药,以减少不良反应发生率。

[1]乐岚,刘建平.他汀类药物的不良反应分析及防治对策[J].现代实用医学,2014,26(9):1166-1167.

[2]陈惠君.他汀类药物的不良反应及防治[J].中国医药指南,2013,11(29):572-573.

[3]戚本玲,成蓓.他汀类药物治疗中相关问题及防治对策[J].临床心血管病杂志,2010,26(11):753-754.

[4]李勇,吴建波,王吉,等.他汀类药物的不良反应及合理应用[J].人民军医,2015,58(5):582-583.

[5]王琛,魏蕾.他汀类降脂药的不良反应及防治措施[J].社区医学杂志,2010,8(10):16-17.

[6]温冬华.他汀类药物的不良反应及其防治[J].医药导报,2013,32(6):818-820.

[7]张冰,王莉莉.他汀类药物的临床应用及不良反应研究进展[J].国际药学研究杂志,2013,40(5):560-564.

[8]洪卫兰.他汀类药物临床应用及不良反应对策[J].现代医药卫生,2013,29(23):3677-3678.