岩虫室内养殖的初步研究

2017-05-17李石磊付成东刘忠颖李大成滕炜鸣王笑月王超林杉杉张明陈远

李石磊,付成东,刘忠颖,李大成,滕炜鸣,王笑月,王超,林杉杉,张明,陈远

(辽宁省海洋水产科学研究院辽宁省应用海洋生物技术开放实验室,辽宁大连116023)

岩虫室内养殖的初步研究

李石磊,付成东,刘忠颖,李大成,滕炜鸣,王笑月,王超,林杉杉,张明,陈远

(辽宁省海洋水产科学研究院辽宁省应用海洋生物技术开放实验室,辽宁大连116023)

为推动岩虫Marphysa sanguinea室内养殖,采用体质量为(6.26±1.68)g的岩虫进行了人工养殖方法(铺沙水槽和塑料箱)、养殖密度(50~250条/m2)和饲料配方选择(藻粉、鱼粉和虾粉)的研究。结果表明:采用悬挂式养殖方法的养殖效果较好,养殖30 d后岩虫的成活率为88.6%;经过60 d的养殖, 50、100条/m2密度组岩虫的成活率为86.7%,与150、200、250条/m2密度组有显著性差异(P<0.05), 113~125条/m2(705~750 g/m2)是比较适合的岩虫室内人工养殖密度;饲料中添加动物蛋白30%~70%或投喂新鲜卤虫可以满足岩虫的生长要求。本研究结果可为岩虫的人工促熟及增养殖提供基础数据。

岩虫;人工养殖;养殖密度;饲料

岩虫Marphysa sanguinea隶属于环节动物门、多毛纲、矶沙蚕科、岩虫属。在法国北部海岸和英吉利海峡群岛,该物种生活在岩石缝隙深处的洞穴中,被称为“rock-worm”[1]。中国各地对岩虫的俗称不一,大连地区称其为肉蛆,山东青岛一带称为扁食,深圳、珠海地区称为红虫。岩虫多栖息于潮间带、潮下带的泥沙、砾石底质,具有改善底质结构和生态环境的作用,岩虫好动、多血、腥味重、体表闪有荧光,在海钓中作为钓饵对海洋鱼类的引诱效果好于其他沙蚕,同时,岩虫抗菌肽对人类肝癌细胞的增殖有抑制作用[2]。日本、韩国和欧美国家为满足其国内游钓渔业的需求一直大量进口岩虫,故岩虫的经济价值很高。近年来,由于过度采捕及生存环境遭受严重破坏,岩虫的资源量急剧降低,其增养殖和资源恢复保护工作迫在眉睫。

目前,国内外学者对岩虫研究主要集中在分类学[3]、生物学[4-8]、线粒体DNA[9]、种群遗传多样性[10]等方面。自20世纪90年代开始,中国学者还对岩虫的人工育苗进行了研究,并取的了一些成果[11-12]。但有关岩虫人工养殖方面的研究很少,其增养殖相关技术尚未成熟,故严重制约了岩虫产业的迅速发展。本研究中,通过岩虫室内人工养殖试验,对岩虫的养殖方法、养殖密度和饲料配方选择进行了初步研究,旨在为岩虫亲虫的人工促熟及增养殖工作提供基础数据。

1 材料与方法

1.1 材料

试验用岩虫采自辽宁兴城海边潮间带,挑选体表无损伤、体节无断裂的健康个体,体长为(18.36±3.12)cm,体质量为(6.26±1.68)g。

1.2 方法

1.2.1 养殖管理 养殖期间,海水温度为24~26℃,盐度为31~33,每日早晚各换水一次,换水时干露1 h,在养殖方法与养殖密度试验中按体质量的2%~3%投喂新鲜卤虫,卤虫磨碎后经100目筛绢网过滤,每10 d倒池一次,统计岩虫的成活率。

1.2.2 养殖方法试验

(1)普通法。使用直径1 m的玻璃钢圆槽,槽底铺厚度30 cm的泥沙。圆槽底部中心为排水孔,孔内插带眼的PVC管,管外套筛绢。试验用3个水槽,每个水槽放入岩虫80条(图1)。

(2)悬挂法。使用白色网孔塑料箱(54 cm× 37 cm×30 cm)。将80目筛绢网做成塑料箱大小,然后固定在箱内,箱内放入厚度为25 cm的泥沙。塑料箱通过四角的铁钩悬挂在养殖池中。试验用3个塑料箱,每箱放入岩虫20条(图1)。

两种方式的养殖试验密度均为100条/m2,试验周期均为30 d,每10 d计算1次成活率。

图1 两种养殖方法Fig.1 Two culture methods

1.2.3 养殖密度试验 采用悬挂法进行试验。试验设置5个密度组:50、100、150、200、250条/m2,每个密度组设3个平行,正常换水、投喂。试验开始时称量记录各箱岩虫的初始质量,养殖60 d后,记录各箱岩虫的存活数量并称重,计算成活率。

1.2.4 饲料配方选择试验 采用悬挂法进行试验。试验饲料以鼠尾藻粉、马尾藻粉、海带粉、鱼粉、虾粉为主要成分,适量添加多维、酵母、螺旋藻粉和矿物质盐,根据动植物蛋白的不同比例设计9组饲料(表1),另外设置单纯投喂卤虫和小球藻的卤虫组和小球藻膏组,每个饲料组设3个平行,养殖密度为100条/m2。将各种原料混合后磨浆,经100目筛绢网过滤后投喂。每箱岩虫的初始质量为W初,试验周期为30 d,试验期间及时挑出死亡个体,并记录自然死亡个体的质量,试验结束时,统计每箱死亡岩虫的总质量W中,测量每箱岩虫的质量W终,并计算每箱存活岩虫的增重W增。计算公式为

1.3 数据处理

用Excel 2007软件对试验数据进行整理,试验结果用平均值±标准差(mean+S.D.)表示。用SPSS 16.0软件对数据进行单因子方差分析,用Duncan法进行组间多重比较,显著性水平设为0.05。

2 结果与分析

2.1 不同养殖方法下岩虫成活率的比较

在试验第10天时,采用普通法和悬挂法养殖的岩虫,平均成活率分别为87.7%和91.3%,差别不明显;在第20天时,采用普通法和悬挂法养殖的岩虫平均成活率分别为76.9%和88.6%,悬挂法的成活率显著高于普通法(P<0.05);在第30天时,采用普通法和悬挂法养殖的岩虫平均成活率分别为55.2%和88.6%,差距进一步加大(P<0.05)。从图2可见:悬挂法养殖的岩虫在10 d后死亡较少,成活率趋于稳定;而普通法养殖的岩虫在30 d的试验中持续死亡,成活率不断降低。由此可知,采用悬挂法的岩虫养殖效果明显好于采用普通法。

图2 两种养殖方法成活率的比较Fig.2 Survival rates of rock worm in two culture methods

2.2 不同密度对岩虫成活率和体质量的影响

试验期间,50、100条/m2密度组岩虫的平均成活率均为86.7%,150条/m2组的平均成活率为77.8%,200、250条/m2组的平均成活率分别为55.9%和53.7%。如图3所示:随着养殖密度增大,岩虫成活率呈下降趋势;50、100条/m2组的成活率最高,与其他3组有显著性差异(P<0.05),而150条/m2组的平均成活率与200、250条/m2组有显著性差异(P<0.05),其他组间均无显著性差异(P>0.05)。

试验期间,50、100条/m2密度组岩虫经过7 d的养殖,个体再无死亡,最先达到稳定;150条/m2组经过16 d的养殖个体再无死亡,达到稳定;200、250条/m2组则经过20 d的养殖,才达到稳定。如图4所示,各密度组死亡岩虫的体质量随着密度的增大而增加,在试验结束时,150、200、250条/m2组岩虫最终体质量为141~150 g,这也说明每箱放入141~150 g(705~750 g/m2)岩虫是一个比较适合的养殖密度,按照试验用岩虫的平均体质量计算,适宜养殖密度为113~125条/m2。

2.3 不同饲料对岩虫生长的影响

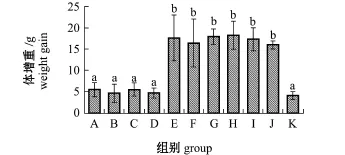

如图5所示,E、F、G、H、I、J组饲料投喂效果好于A、B、C、D、K组,岩虫增重有显著性差异(P<0.05)。E、F、G、H、I组的鱼粉和虾粉添加比例为30%~70%,由此可以认为,饲料中适量添加动物蛋白(30%~70%)可以满足岩虫生长的需要,可获得较好的投喂效果。值得注意的是,鱼粉和虾粉投喂量达到80%(B组)的养殖效果反而不理想。单纯投喂磨碎的新鲜卤虫(J组)也可以达到较好的养殖效果,而单纯投喂小球藻(K组)则养殖效果不佳。

表1 不同饲料组的成分组成Tab.1 The ingredients of rock worm in different dietsw/%

图3 不同密度组岩虫成活率的比较Fig.3 Survival rate of the rock-worm at different densities

图4 不同密度组岩虫体质量的变化Fig.4 Changes in body weight of the rock-worm at different densities

图5 不同饲料组岩虫增重的比较Fig.5 Weight gain of the rock-worm fed different diets

3 讨论

3.1 不同养殖方法的效果比较

采用普通法养殖的岩虫在试验期间持续死亡,而采用悬挂法养殖的岩虫只在初期出现少量死亡,之后便达到稳定。岩虫在海底泥沙中钻穴,同时分泌黏液,形成一黏液环绕的通道,并在其中生活[13]。采用悬挂法,养殖初期死亡的岩虫身体分泌黏液但不潜沙,故推测这些个体死亡的原因是对底质不适应导致的,本试验中所采用的底质为潮间带20~30 cm深的泥沙混合物,经过10 d的养殖,采用悬挂法养殖的岩虫基本可以适应新的底质,再无死亡,而同样密度下采用普通法养殖的岩虫,在适应期过后仍持续死亡,这可能是养殖方法不同导致的。研究表明,底质中深15~30 cm处是适宜岩虫生存的场所,这段沙层的沉积物颗粒大小和理化指标均较为均衡稳定,同时这个沙层的稠度和可塑性比较适合岩虫钻穴,能满足其垂直移动所需要的水流动和食物供应[14]。采用普通法养殖过程中泥沙铺设较厚、面积较大,试验期间投喂新鲜卤虫,虽每日换水,但底质中的残饵和排泄物无法有效排出,水温较高容易腐败变质,使底质变黑变臭,进而导致岩虫死亡。采用悬挂法养殖的网箱悬挂在水中,底质和水层有较好的交换,换水冲洗过程较为彻底,底质并未出现变黑变臭的情况。因此,室内养殖岩虫,在为其提供适宜的底质、充足的食物基础上,良好的水交换环境至关重要。本试验中采用悬挂法养殖岩虫可达到较好的效果。

3.2 岩虫的适宜养殖密度

培育密度是影响养殖水体生产力的关键因子之一,适当的培育密度可以充分发挥培育水体生产力,降低生产成本,提高生产效益。然而,随着培育密度的增加,养殖生物对食物和生存条件需求产生竞争,常出现生长率和存活率伴随着培育密度的增大而下降的现象[15-16]。在本试验中,岩虫的存活率同样随着培育密度的增大逐渐降低。岩虫口器发达,相比于其他杂食性多毛类生物具有较强攻击性,以较大密度(200、250条/m2)培育时,发现有岩虫个体缠绕在一块,通过吻端的颚相互攻击,在身体表面形成白色斑点状创伤,伤口一旦形成便很难痊愈,会进一步感染腐烂,最终导致岩虫死亡。於叶兵等[17]以规格1.45~1.65 g/条的双齿围沙蚕为试验材料进行养殖密度的研究,综合比较成活率、单位面积产量和单位面积性成熟条数后发现,放养密度以350~450条/m2为宜,为546~715 g/m2。林增善等[18]研究认为,规格为0.84 g/条的岩虫培育密度为560条/m2,约470.4 g/m2。本研究结果表明,采用悬挂法养殖,规格为6.26 g/条的岩虫,培育密度以113~125条/m2为宜,即705~750 g/m2。由于所用试验岩虫规格不同,以“条/m2”为单位无法进行准确的比较,通过以“g/m2”为单位进行比较发现,本试验中,705~750 g/m2适宜养殖密度高于上述研究中的546~715 g/m2和470.4 g/m2适宜养殖密度,这可能是养殖方式不同导致的。

3.3 岩虫的饲料特点

多毛类幼体浮游期主要摄食单细胞藻类,底栖穴居后则以动植物尸体碎片和腐屑为食,成体大量吞食沉积物,在消化道中处理后排出粪便,已有学者针对多毛类摄食沉积物颗粒的选择性和摄食率进行了研究[19]。郑金宝[20]研究发现,以浒苔作为饵料,多齿围沙蚕的生长效果最佳,牡蛎肉糜、鱼粉和单胞藻的饲养效果尚好,单胞藻作为轮虫和桡足类的饵料是被间接利用的;赵清良等[21]研究发现,与粗蛋白质含量为12.53%的单胞藻膏相比,粗蛋白质含量高达43.46%的饵料对双齿围沙蚕生长的促进作用更为明显;杜荣斌等[22]研究发现,在多齿围沙蚕的亲体培育中,鱼粉的效果好于单胞藻。在岩虫的室内养殖阶段,摄食状况良好的组别,在岩虫潜沙形成的洞口周围有成堆黑色颗粒状粪便。研究表明,投喂添加30%~70%动物蛋白的配合饲料或新鲜卤虫的岩虫组,生长效果明显好于投喂添加植物蛋白和单胞藻的组,单纯投喂海藻粉和小球藻膏的岩虫生长状况不甚理想,这与之前学者对多齿围沙蚕的研究有所不同[20],虽然岩虫与多齿围沙蚕同是多毛类生物,但是二者的食性还是存在一定差异,这还需要进一步研究。本研究表明,投喂添加鱼粉和虾粉含量为30%~70%的配合饲料可以取得较好的岩虫养殖效果,这为岩虫的配合饲料生产提供了基础数据支持。

[1] Cupido C N.Campanulaceae:a new species of wahlenbergia from western Cape,South Africa[J].Bothalia,2011,41(1):178-181.

[2] 潘卫东,刘向辉,戈峰.海洋岩虫抗菌肽筛选及抗癌活性的初步研究[J].中国海洋药物,2004,23(3):1-6.

[3] Hutchings P A,Karageorgopoulos P.Designation of a neotype of Marphysa sanguinea(Montagu,1813)and a description of a new species of Marphysa from eastern Australia:advances in polychaete research[J].Hydrobiologia,2003,496(1-3):87-94.

[4] Prevedelli D.Influence of temperature and diet on the larval development and growth of juveniles Marphysa sanguinea(Montagu) (Polychaeta,Eunicidae)[J].Mémoires du Muséum National D'histoire Naturelle,1994,162:521-526.

[5] Garcês J P,Pereira J.Effect of salinity on survival and growth of Marphysa sanguinea Montagu(1813)juveniles[J].Aquaculture International,2011,19(3):523-530.

[6] 于海志,朱丽岩,郑家声.岩虫的性腺发育和生殖周期[J].中国水产科学,2005,12(6):669-674.

[7] Barhoumi M E,Scaps P,Zghal F.Reproductive cycle of Marphysa sanguinea(Montagu,1815)(Polychaeta:Eunicidae)in the lagoon of Tunis[J].The Scientific World Journal,2013:1-7.

[8] 蔡含筠,侯林,马明辉.岩虫的个体发育[J].辽宁师范大学学报:自然科学版,1994,17(4):328-335.

[9] Li Shilei,Chen Yuan,Zhang Ming,et al.Complete mitochondrial genome of the marine polychaete,Marphysa sanguinea(Polychaeta,Eunicida)[J].Mitochondrial DNA Part A,2016,27(1):42-43.

[10] Zhao Huan,Wang Yixiao,Yang Dazuo,et al.An analysis of genetic diversity in Marphysa sanguinea from different geographic populations using ISSR polymorphisms[J].Biochemical Systematics and Ecology,2016,64:65-69.

[11] 周剑,陈雪昌,林增善,等.岩虫Marphysa sanguinea的人工育苗[J].浙江海洋学院学报,1996,15(3):197-200.

[12] 杨大佐,周一兵,陈爱华,等.岩虫室内人工繁育的初步研究[J].水产科学,2011,30(9):572-574.

[13] Levin L A.Life history and dispersal patterns in a dense infaunal polychaete assemblage:community structure and response to disturbance[J].Ecology,1984,65(4):1185-1200.

[14] Prevedelli D,Massamba N,Siala G,et al.Life cycle of Marphysa sanguinea(Polychaeta:Eunicidae)in the Venice Lagoon(Italy) [J].Marine Ecology,2007,28(3):384-393.

[15] 张福绥,杨红生.山东沿岸夏季栉孔扇贝大规模死亡原因分析[J].海洋科学,1999,23(1):44-47.

[16] 闫喜武,赵生旭,张澎,等.培育密度及饵料种类对大竹蛏幼虫生长、存活及变态的影响[J].大连海洋大学学报,2010,25 (5):386-390.

[17] 於叶兵,吕富,吕林兰,等.养殖密度对双齿围沙蚕生长及环境因子的影响[J].江苏农业科学,2015,43(12):288-291.

[18] 林增善,周剑,余海波.岩虫不同密度与不同投饵量饲养效果观察[J].海洋水产科技,1994(2):23-25.

[19] 王诗红,张志南.日本刺沙蚕摄食沉积物的实验研究[J].青岛海洋大学学报,1998,28(4):587-592.

[20] 郑金宝.多齿围沙蚕的繁殖及培育的初步研究[J].集美大学学报:自然科学版,2000,5(2):38-43.

[21] 赵清良,赵强.饵料对双齿围沙蚕生长发育的影响[J].生态学杂志,1992,11(4):22-26.

[22] 杜荣斌,王爱敏,李登来,等.多齿围沙蚕的亲体培育[J].海洋科学,2009,33(9):42-44.

Indoor culture of rock-worm Marphysa sanguinea

LI Shi-lei,FU Cheng-dong,LIU Zhong-ying,LI Da-cheng,TENG Wei-ming, WANG Xiao-yue,WANG Chao,LIN Shan-shan,ZHANG Ming,CHEN Yuan

(Liaoning Open Laboratory of Applied Marine Biology,Liaoning Ocean and Fisheries Science Research Institute,Dalian 116023,China)

In this study,effects of culture method(in a bottom-covered with sand tank and a plastic net),stocking density(50-250 ind./m2),and food type(Sargassum thunbergii meal,Sargassum sp.meal,kelp Laminaria japonica meal,fish meal and shrimp meal)on growth and survival of rock-worm Marphysa sanguinea with average body weight of(6.26±1.68)g were studied to optimize the conditions of artificial breeding and culture.The results showed that a plastic net suspanded breeding method had better growth and high survival rate of 88.6%in 30 day culture.The survival rate of 86.7%was observed at stocking density of 50 ind./m2and 100 ind./m2,significant different from those at stocking density of 150,200 and 250 ind./m2in 60 day culture(P<0.05),with the suitable stocking density from 113 ind./m2to 125 ind./m2(705-750 g/m2)for artificial breeding.The diet containing 30%-70%of animal protein or fresh Artemia met the requirements of rock-worm for growth.The findings will provide the basic data supporting for artificial induction of maturity and aquaculture of rock-worm.

Marphysa sanguinea;artificial culture;stocking density;feed

S968.9

:A

10.16535/j.cnki.dlhyxb.2017.02.002

2095-1388(2017)02-0134-05

2016-07-11

辽宁省海洋渔业厅科研项目(201608);辽宁省科技计划项目(2015103044);辽宁省农业领域青年科技创新人才培养计划项目(2014013)

李石磊(1981—),男,助理研究员。E-mail:lnlylsl@126.com

陈远(1960—),男,研究员。E-mail:chenyuan65432101@sina.com.cn