论“基于证据”的教育研究的限度*

——“文化存在论教育学”的视角

2017-05-17戴乃恩

姜 勇 戴乃恩

(1.华东师范大学教育学部,上海 200062; 2.德国图宾根大学教育学院,图宾根 71073)

论“基于证据”的教育研究的限度*

——“文化存在论教育学”的视角

姜 勇1戴乃恩2

(1.华东师范大学教育学部,上海 200062; 2.德国图宾根大学教育学院,图宾根 71073)

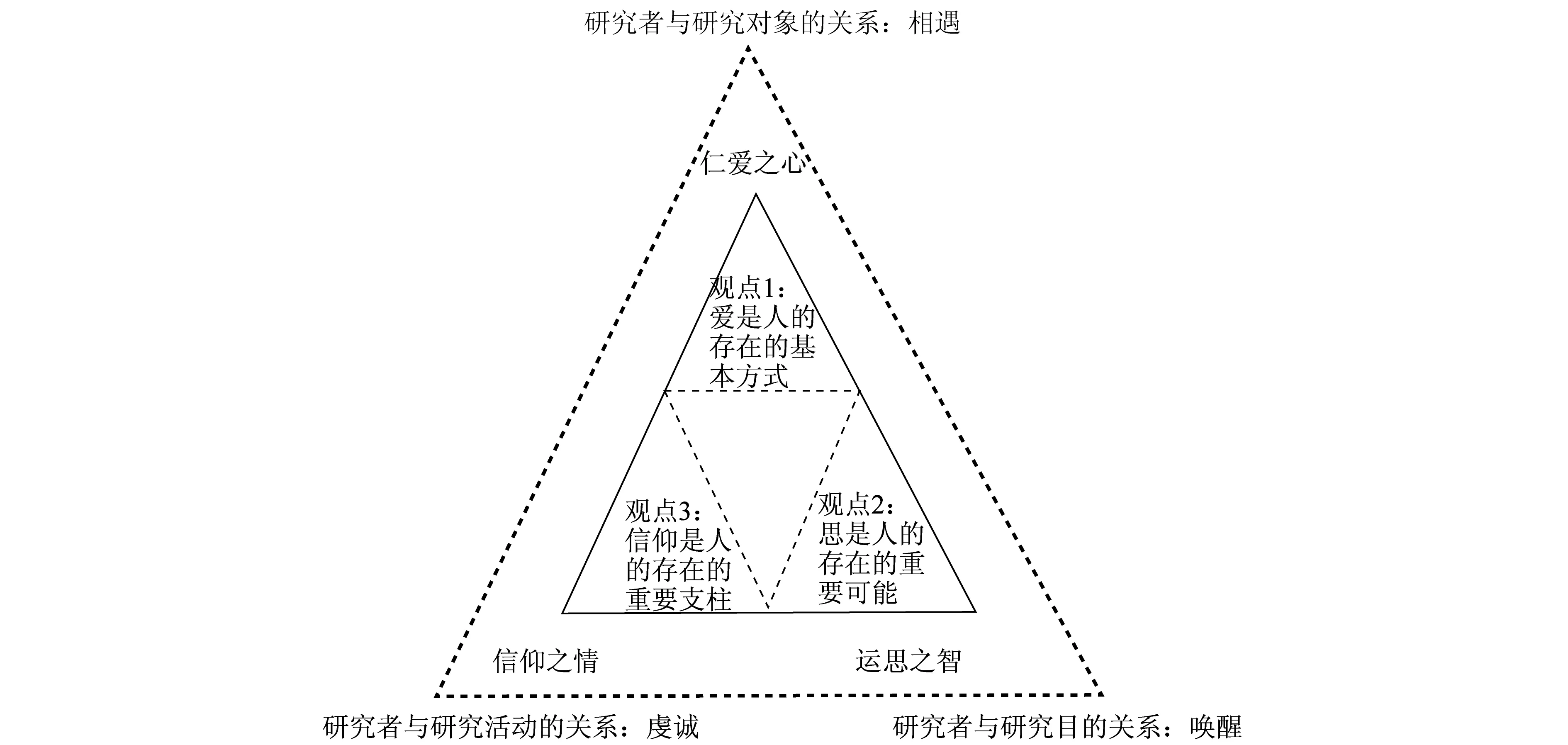

近十多年来,“基于证据”的教育研究不断受到学术界的追捧与褒扬,似乎唯有“基于证据”的教育研究才是真研究,才是好研究。一时之间,以证据为基础的、迷恋大数据的教育研究成为了时代的呼声。我们主张用“文化存在论教育学”的眼光来重新看待“基于证据”的教育研究。观点一,爱是人的存在的基本方式。教育研究是有人文情怀和爱的情感的,只用数据来说话的教育研究会成为一种“冷漠”的、“冰冷”的、“僵硬”的研究,缺乏精神追求与终极信仰,只有“活泼泼”的教育研究才是有生命力的,彰显生命关怀和人文情怀的。因此,从“文化存在论教育学”出发,我们主张研究者与研究对象之间在关系上要有“相遇”的过程。观点二,思是人的存在的重要可能。追求“基于证据”的教育研究往往迷恋于各种大数据的挖掘、积累,执迷于各种数理统计模型和数据的运算与建模,操持于数据结果的分析与讨论,却缺乏教育研究的本真的“思”,缺少对教育价值的理性探讨,缺失对教育思想的探求与寻绎,从而将教育研究带入只见数据而缺乏原创思想的“无思”的境地。观点三,信仰是人的存在的重要支柱。教育研究不只是运用数据和“证据”来说话,它更重要的是研究者用心来说话,用情感来说话,用自己一生的信念来说话,所以,信仰问题才是困扰很多教育研究的大问题。没有敬畏、虔诚、执着的信念与信仰,研究者很难真正爱上教育研究,也很难从千变万化的数据中寻找到教育的规律与发展方向。

“基于证据”的教育研究;文化存在论教育学;大数据时代

一、“青蛙之变”——“基于证据”的教育研究的兴起与“文化存在论教育学”的视角

近十多年来,“基于证据”的教育研究(evidence-based educational research)不断得到国内学术界的追捧与褒扬,甚至一些学者提出唯有“基于证据”的教育研究才是真研究,才是好研究。一时之间,以“证据”为基础,迷恋大数据的教育研究成为了时代的呼声。追寻其由来,“基于证据”的研究最早来自医学领域,始于20世纪90年代早期,称为“基于证据的医学”(evidence-based medicine)(Davies,2000),它利用大样本的数据来对医学决策提供支持、咨询与服务。长期以来,甚至可以说西方现代的医学建立以来,医学领域就是格外注重量化统计和实证研究的支持的,而“基于证据”的医学走得更远,它明确指出,证据具有强大的力量,而且这种证据必须是“最为强大”的类型(strongest types),诸如荟萃分析(meta analyisis)、系统文献评述(systematic reveiws)、随机控制实验(randomized controlled trials)等等,唯有“强大类型”的数据才能导致可靠可信的研究推论与结论;任何“弱小”类型(weaker types),例如个案研究只能带来弱小的研究结论。在教育领域,英国剑桥大学的哈格里夫斯(Hargreaves)是最早的发起者和倡议者,他强烈主张要向医学学习,并认为教师的专业实践与医学的专业实践具有相似的特性,但在医学领域早已广泛运用“基于证据”的研究,而20世纪90年代初期在教育领域仍然不够重视“基于证据”的研究。因此,哈格里夫斯提出必须重视在教育领域里推广“基于证据”的研究(Hargreaves,1996,pp.7-8)。

综观教育研究逐渐走向“基于证据”的历程,不能不说2002年是一个重要的分水岭。2002年1月8日,美国总统小布什签署了《不让一个孩子掉队法案》,其后,为了论证有效的教育实践对学生学习与发展的长效影响,美国政府十分鼓励并大力推动“基于证据”的教育研究。政府的宣传导致了人们对“证据”的强力需求与高度重视,于是,类似的教育术语在2002年之后纷纷出现,诸如“证据影响的”(evidence-influenced)、“偱证的”(evidence-informed)、“证据表明的”(evidence-aware)教育研究受到了极大的赞赏,似乎没有突显“基于证据”的,就不是一项科学的、良好的教育研究。甚至还有不少学者提出了“基于证据”的教育实践,并主张只有“基于证据”的实践才是有效检验教育活动的科学性的唯一标准(Hammersley,2001,pp.13-15)。一时之间,英、美两国的教育研究领域开始了一场声势浩大的“基于证据”的“青蛙之变”。我们借用圣经故事来加以说明。在圣经旧约故事中记录了埃及十灾,其中的第二灾是“青蛙之变”。故事讲述的是摩西对亚伦说,把你的权杖伸到埃及所有的河水之上,即在江、河、池、塘之上,使水里的青蛙跳到埃及的地上来。亚伦便伸仗在埃及的诸水之上,于是青蛙纷纷上岸。行法术的其他人看到亚伦这样做,便认为这是最好的做法,于是也纷纷学习亚伦的法术,使出这样的魔法,最终所有的青蛙都上了岸,演变成了“青蛙之灾”。

“青蛙之变”的故事告诉我们,在教育研究领域,盲目地推崇一种做法是危险的,也是有害的。教育除了需要“基于证据”的研究之外,还有思辨的、哲学的、艺术的、人文的研究范式,需要运用逻辑理性、价值理性,甚至非理性精神来运筹的研究。“基于证据”的教育研究其背后只有一种方法论的传统,即“确证逻辑”的传统。确证逻辑与当代知识论中关于知识的核心定义密切相关。其中,尤其以柏拉图提出的确证的“真信念”的知识的三定义作为核心,确证、真、信念一直被认为是拥有知识的必要条件。建立在证明逻辑的基础上的确证的认知系统有如下重要假定:“确证逻辑为知识逻辑提供了基于证据的基础,按照知识的逻辑,F是可知的被解释为:F有一个充分的确证。在此基础上,确证逻辑提供了一个新颖的追踪事实的机制,该机制对从更大的证成实证体提供强有力的证据提供了极有价值的工具。”(朱建平,2014)确证逻辑的基本运算是“应用”(application)和“加”(sum)。应用运算是一个以确证s和t为论元,以确证s:t为值,使得如果s:(F→G) 和t:F,那么[s. t]:G的一个函项(Bonjour,1976)。

不可否认,“基于证据”的教育研究对教育走向科学化有着重要的意义与价值,但它也有很明显的线性的、自上而下的、片面的管理主义倾向,并且数字证据往往只能向我们提供“发生了什么”的信息,却不能告诉我们其背后所蕴含的价值、思想、理念,更难以说得清楚具体到每一个活泼泼的个案、每一个鲜活的教育主体背后所经历的充满境遇的人生旅程与各种偶然性事件所导致的心灵转向。

在此,我们主张运用“文化存在论教育学”的眼光来重新看待“基于证据”的教育研究。“文化存在论教育学”是一种综合了存在论哲学、现象学教育学、解释学教育学、文化教育学(也称精神教育学)等多种学派的观点与主张,并在此基础上提出的一种新的看待教育研究的思维方式。其主要观点是将教育研究置放于文化存在主义的立场,它既看到了存在主义哲学在教育研究中的重要价值与作用,特别是彰显研究者在教育研究过程中的“运思之智”、“仁爱之心”的同时,又看到传统的存在主义教育学先天的不足,特别是对于信仰、热忱、激情等的“文化陶冶”的忽视,因而主张将存在主义、现象学、解释学的思想和文化教育学派的主张结合起来,创建出一种既有“哲学运思”、“仁爱之心”的精神,又有“信仰之情”的文化底蕴的教育研究的眼光。具体而言,“文化存在论教育学”之于教育研究有以下三个基本的主张。

观点一,爱是人的存在的基本方式。教育研究者是有人文情怀和爱的情感的,只用数据来说话的教育研究是“冷漠的”、“冰冷的”、“僵硬的”,是缺乏教育价值和教育情怀的,只有“活泼泼”的教育研究才是有生命力的,彰显生命关怀和人文情怀的。因此,从“文化存在论教育学”的视角出发,研究者与研究对象之间在关系上要有“相遇”的过程。很多“基于证据”的教育研究,由于过度推崇大样本的数据支持,在数据采集的过程中往往采用问卷的方式,在网络时代有许多技术,如“问卷星”的支持,研究者与研究对象根本不需要面对面的“相遇”,很多“基于证据”的教育研究,当数据已经收集完毕了,研究者甚至与研究对象都没有见过一面。即便是访谈研究,在访谈过程中,由于受到“基于证据”的教育研究对于“证据”的盲目崇拜和眼光的“异化”,在访谈过程中研究者想的都是各种“证据”,而不是活生生面对自己的、充满真实情感与生命体验的研究对象,“常无欲以观其妙,常有欲以观其徼”(老子《道德经》)。这样的访谈,虽然研究者与研究对象见了面,但仍然没有心与心的“相遇”,这样的研究是“无爱”的研究。

图1 “文化存在论教育学”是如何看待教育研究的

观点二,思是人的存在的重要可能。虽然存在主义哲学改写了笛卡尔的重要论题,“我思故我在”(I think, therefore I am),将其变化为“我选择故我在”(I make a choice, therefore I am),“我行动故我在”(I do, therefore I am)等多种变式,但“文化存在论教育学”从来不否认“思”的重要性,特别是在存在论哲学大师海德格尔看来,人类社会的最为突出的现代性危机即是思的匮乏,人类进入了“无思”的时代。其响誉后世的一句重要论断就是,“在我们的引人深思的时刻,最引人深思的事情是,我们尚未在思”。追求“基于证据”的教育研究者往往迷恋于各种大数据的挖掘、积累,执迷于数据的统计运算与建模,操持于对数据结果的分析与讨论,但却缺乏对于教育研究的本真的思考,对于教育价值的理性探寻,对于教育思想的智慧探求与寻绎,从而将教育研究带入只见数据而缺乏原创性思想的“无思”的境地。如果说观点一注重的是研究者与研究对象之间的关系的话,那么观点二则反映的是研究者对自身研究立场、价值、方法与依据的内在反思,所以它需要的是“唤醒”研究者内在的主体意识与理性的沉思,这种沉思最终应该成为一种“解放之思”,而不只是一味地操心、执迷于数据获取、积累、运算与分析的“技术之思”。没有真正的原创的思想,没有“解放之思”,即便是有足够多的“证据”也是缺乏意义的,数据并不产生思想,再多的数据也只是数据,一万个样本的数据有时并不见得会比一个鲜活的、令人深思的、使人意识唤醒与心灵震撼的案例更好。

观点三,信仰是人的存在的重要支柱。教育研究不只是运用数据和“证据”来说话,它更重要的是研究者用心来说话,用情感来说话,用自己一生的信念来说话,所以,信仰问题才是困扰很多教育研究的大问题。“基于证据”的教育研究更多学习的是西方的医学研究,而很少看到教育研究活动是需要有研究者的信仰的,没有信仰的教育研究是可怕的,也是可悲的,“用数据来说话”被“基于证据”的研究视为圭臬,殊不知,选择哪些研究课题,调研哪些研究对象,如何解读所调查的数据,这些研究活动的背后都与研究者的个人信仰紧密联系。“医学更接近于技术,在这个意义上,很少需要考虑目标背后所隐藏的价值,也很少考虑相关方面的多样性,在确定相对简单的治疗和结果之间的因素关系时很少要考虑到个体的差异与多种相关性,而教育则不是这样,日常生活中所发生的一切现象、事物与人都有可能影响到教育干预的结果。”(Hammersley,2001,pp13-15)没有敬畏、虔诚、执着的信念与信仰,研究者很难真正爱上教育研究,也很难从千变万化的数据中寻找到教育的规律与发展方向。

二、误入“思的迷途”——“基于证据”的教育研究之思的迷误与危险

“基于证据”的教育研究寻求的是一种技术、方法、工具理性主义的道路,迷恋于各种数据和统计模型。对技术的过度崇拜会导致“思”的迷途,即教育研究者缺少深刻的价值之思、解放之思、心灵之思,而将“思”带入到一种片面的“技术之思”的格局之中,降低了对教育中充满可思之物的敏感性与意识,从而陷入了如存在论哲学家海德格尔所说的“无思”的境地。“引人深思的,赋予我们去思的东西,就不是我们决定的任何东西,不是只有我们创建、只有我们提出的任何东西。根据我们的论断,其本身赋予我们去最大程度地思及的东西,最引人深思的东西,就是我们尚未在思。”(海德格尔,2008,第91页)“基于证据”的教育研究的问题在于研究目的、内容与方法都是由研究者单方面去“决定”的、“创建”的、“提出”的,而缺乏对于教育研究现场种种突发的、共生的、生成的现象的敏感的反思意识。

“工具理性主义”宰制下的教育研究观更多关注研究者的数据收集、管理、分析与运用建模等的技术,而对于研究者的心灵成长、理智觉醒与智慧萌发缺乏足够的重视。过于强调数据与技术,往往会弱化研究者的精神力量与潜能,将研究者的智慧局限在“功利主义”的目标之内,这就难免造成教育研究的“异化”现象。事实上,教育研究不仅仅是繁复绵密的数据分析,更重要的是要涵养教育研究者的精神境界与哲学运思的能力。但遗憾的是,“基于证据”的教育研究,极力倡导的却只是数据分析的技能与技巧,无论是教育统计领域的因子分析、协方差结构模型,还是教育测量领域的项目反应理论、概化测量理论,都是数据运用的典范。《淮南子·精神训》中指出,“精者,人之气,神者,人之守也。本其原,说其意,故曰精神”,“夫精神者,所受于天也,而形体者,所禀于地也”。(刘安,1984,第121页)同样,德国哲学家雅斯贝尔斯也十分强调精神的重要地位与作用,“我们不要混淆技能的训练和唤醒真正人性的工作,二者都是必要的,但是技能训练必须在人的领导下进行,或是重新归属人的控制”。(邝红军,2009)知识与技能注重的是练习与训练,而精神要求的则是人的整个心灵与思想方式的转变。显然,对前者的过度重视往往会使研究者失去追求教育研究的卓越精神和追寻高深的教育思想的勇气、智慧与信念,而后者却能使研究者真正明智起来,成为有思想的研究者、有发见的研究者、有造诣的研究者、有深度的研究者。

在“有思”的教育研究中,研究者不会因为过于追求外部的研究目标而产生困苦与压力,相反却能真正感受到教育研究过程中的惊奇感、幸福感,得到精神的迸发、思想的解放、理智的启蒙,最终实现心灵的陶冶与成长。曾在哈佛大学执教长达30多年的哈瑞·刘易斯曾撰写《失去灵魂的卓越——哈佛是如何忘记教育宗旨的》一书,书中特别指出,在很长一段时间里,哈佛都是独一无二的,然而,在近些年的教育改革与研究的进程中,哈佛逐渐忘记了教育研究的根本目的——把年轻人培养成具有研究热忱的成人!笔者在阅读本书的过程中一直在思考为何刘易斯在探讨哈佛大学的问题时用了“失去灵魂”这一观点,联系到哈佛在保持世界知名度的过程中,显然十分注重“术”的层面,即高质量的学术追求、一流的学术成果、高品质的学术项目,然而,或许在“道”的层面却逐渐丧失了“思”的敏感性,“思”的价值性,“思”的解放性。事实上,哈佛大学在建校的最初的一个半世纪中,学校体制主要仿照欧洲大学。这是因为欧洲的古典大学非常注重研究者的“灵魂”或者说“心灵”、“精神”的培育与熏陶。因此,刘易斯借《失去灵魂的卓越》一书批判美国的高等教育虽然造就了一批批一流的各科“人才”、“匠师”,如同“基于证据”的教育研究最能造就的就是一批批的匠师与应用数据分析的“人才”,但却很难培育有灵魂、有思想、有见地、有发见、有创造的敏于“思”的研究者。

实际上,“基于证据”的教育研究虽然借鉴了医学研究的进步历程,但它仍然是步“实证主义”研究的后尘,其做法只是进一步论证了实证“证据”的重要性,有实证的“证据”即为一项好的、科学的研究,缺乏实证“证据”支持的一定不是一项好的、科学的研究。其背后的原理就是社会学家孔德的显明的观点,“实证哲学的基本性质,就是把一切现象看成服从若干不变的自然规律;精确地发现这些规律,并把它们的数目压缩到最低限度”。(洪谦,1964,第26-30页)当然,如果是在“基于证据”的时代背景下可能还需要加上一句,“任何规律的发现,都需要足够多的、可支撑的证据为基础”。跳出哲学怀抱的“基于证据”的教育研究一方面对于数据有着盲目崇拜的心理,另一方面又对哲学嗤之以鼻,认为哲学思想与理念是无法实证的,既难以用大数据来说明,又无法通过数据运算、分析来建模,因而这种思辨的、无法证实的哲学式的探索与思索是无益的,是阻碍教育走向科学的重要障碍,因而必须要予以清除。借用人本主义心理学家马斯洛的观点来说就是,“无论一个实验实际上多么无足轻重,只在方法上令人满意,它就很少受到批评。”(马斯洛,1987,第14页)这是极其危险的,必然将教育研究导入只见数据,只追求数据,只运用数据的“无思”的境地。在“基于证据”的教育研究范式下,一项研究是否好,不在于其思想有多深刻,观点有多创见,命题有多原创性,而是只考虑是否可以挖掘到足够多的数据,是否可以利用大数据来建模,然而,这是极其糟糕的事情,它会使教育研究者逐渐缺乏思想性与深刻性。社会心理学界已经有学者看出了这种过于追求证据支持与统计方法的危害性,“对方法的刻意追求不仅对每个研究者的工作会造成不良影响,而且对这门学科的体系也有消极影响。社会心理学已变成了根据方法界限而不是实质问题来划分的学科”(卡特赖特,1979)。

可见,“思”在教育研究中应该具有重要的地位、意义、价值与作用,无论是社会科学还是自然科学的研究,都离不开“思”的参与,不经过有深度的“思”、实践的“思”、价值的“思”、解放的“思”,不做分析、综合、判断、推理的工夫,研究者即便拥有了大量的实证数据或资料,对客观事物有很多的感性认识,这种认识仍然只是表面的,不深刻的,仍然不能运用有“思”的头脑和慧眼去发现事物的内在本质与意义。正如毛泽东在《实践论》中鲜明地指出,“论理的认识所以和感性的认识不同,是因为感性的认识是属于事物之表面的、现象的、外部联系的东西,论理的认识则进了一大步,到达了事物的全体的、本质相同的、内部联系的东西,到达了暴露周围世界的内在的矛盾,因而能在周围世界的总体上,在周围世界一切方面的内部联系上去把握周围世界的发展”(毛泽东,2003,第275页)。

三、困于“爱的缺失”——“基于证据”的教育研究之仁爱之心的缺乏与危害

“基于证据”的教育研究往往过分关注证据的重要性,因而会沉迷于研究对象的种种呈现出来的“证据”特征,而对于研究对象本身的人性与总体特征缺乏足够的重视与关注。例如,探讨儿童数学思维运算能力的研究者往往只关注儿童的数学思维运算方式与表现的诸般现象与水平,至于儿童本身,包括儿童在数学思维运算过程中的喜悦、欢乐、矛盾、困惑、疑难等等内在的心灵世界则不太会给予充分的关心与拷问,其原因在于研究者的定位就在于认真收集儿童各种数学思维运算的外部行为表现。这种“基于证据”的教育研究无疑是实证主义的,也是实用主义的。相反,“文化存在论教育学”视野中的教育研究是离不开研究者对研究对象的关心、关切、关怀、关爱的情感的,它必须是在研究者充分关爱研究对象的背景下出发,只有当研究者满怀同情地看待他的研究对象时,这样的研究才是有生命力的,也才是真正有“爱”的教育研究。“基于证据”的教育研究最大的问题之一是把研究对象当作客观的“实在”去解读,并且很少融入关心、关切、关怀的情感,因而是一种“无爱”的教育研究,“对对象、现实、感性,只是从客体的或者直观的形式去理解,而不是把它们当作感性的人的活动,当作实践去理解,不是从主体方面去理解”(马俊领、刘卓红,2008)。

“基于证据”的教育研究之所以“无爱”,是受其技术理性主义的特点所决定的,以证据为基础的研究一方面为教育研究走向科学化提供了保障,但另一方面则又为教育研究步入“无爱”的境地埋下了恶果。很多研究者会在“基于证据”的教育研究的误导下丧失了理论思辩的敏感性,放弃了哲理运思的可能性,断送了价值运筹的合理性,从而变成了“单向度”的研究者。马尔库塞在《单向度的人》一书中指出,在以科学技术的飞速发展为背景的消费社会中,技术理性成为一种新的统治体制,人们陷入新的物化的自下而上境遇和生存状态之中。同样,在“基于证据”一统教育研究的背景下,研究者会逐渐步入一种只见数据、只重证据、只做量化分析的实证主义范式的梦魇之中,擅长于处理一个又一个冷冰冰的数据,而丝毫不去关心、体认、理解、尊重每一个数据背后的主体的生存命运与人生际遇,从而进入了一种“无爱”的研究模式。我们认为,“基于证据”的教育研究因其与生俱来的实证主义的本质和追寻,必然会落入到以下几种“无爱”的缺陷与不足之中。

首先,“无爱”表现在研究者缺乏一种“怦然心动”的情怀。“基于证据”的教育研究往往把自己束缚在各种事实材料上,所谓的有用的知识材料上,特别是要确切的、经过实证的事实与知识材料之上,因而,它更多关注的是社会秩序和事实材料的反映,从本质上讲与哲学运思和形而上学无关,即不需要运用理智的头脑去开拓想象,有所洞见,有所创见,所以,研究者难以产生惊异和“怦然心动”的人文情怀,因为任何研究最后都归结于各种事实材料和数据的挖掘,而不需要在研究过程产生新的创见、新的构想、新的见解,也就没有“怦然心动”的情怀。也有学者将其视为“精神的迷误”、“灵魂的缺失”、“心灵的闭锁”,“通过马尔库塞对实证哲学的批判,我们可以清晰地看到实证哲学存在的问题,也可以看到它的现代性迷误,而现代许多人正在走着一条实证哲学的道路,对实证哲学的批判研究,正可以救治现代人的精神迷误”(马举魁、张和平,2010)。“基于证据”的教育研究其问题就出在了将任何事物都作为“数据”或“证据”来对待,而缺乏审美的意识与眼光,缺乏“怦然心动”的爱的情怀,正如泰戈尔所说的,“教育的终极目标是培养学生面对一丛野菊花而怦然心动的情怀”。

其次,“无爱”表现在研究者缺少一种“悲天悯人”的情怀。真正的教育研究是需要研究者有“悲天悯人”的大爱的情怀的,是因为心中存有大爱,才会痴迷于“究天人之际,探古今之辨”的学术研究。自古以来,中国传统的“士”,也即是中国古代大多数的知识分子历来都有一种“悲天悯人”的学术情怀,做学问不仅是成己的事情,更是与家国的命运紧密相联的,这种强烈的人文情怀就是对人类的存在及其命运和走向的思考,对人的价值、人的生存意义的关注,所以才会有北宋大儒张载的横渠四句,“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,才会有司马迁在《报任少卿书》中的感慨,“盖西伯拘而演《周易》,仲尼厄而作《春秋》,屈原放逐,乃赋《离骚》,左丘失明,厥有《国语》,孙子膑脚,《兵法》修列,不违迁蜀,世传《吕览》,韩非囚秦,《说难》、《孤愤》。《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。”这种“悲天悯人”的情怀,说明了教育研究是面向人类生活本身,面向教育者与学习者的生命世界的,面向教育的终极使命与价值的,面向一种活泼泼的教育生活的,离开了教育的生活世界,任何研究都是冷漠的,缺乏生命质感,缺乏人文情怀的。任何一个数据都不是冰冷的数字或无动于衷的案例,在其背后都应该有着深刻的生命拷问与主体的情感世界、心灵世界、精神世界的追寻。而“基于证据”的教育研究由于其与生活哲学相脱节,所以关注的只是缺乏情境和背景的冰冷的数据,必然缺少生活哲学所具有的“悲天悯人”的情怀,“生活哲学追求人内心的自由与安宁,引导人过一种获得身心健康、精神自由的幸福生活;在理论表述上,主要是描述的方法,在实现自我的提升和转变上,主要是心灵的、精神的修炼”(庞学铨,2016)。

第三,“无爱”还表现在研究者缺失一种“仁爱之心”的情怀。“基于证据”的教育研究其背后的哲学立场是经验主义的、实证主义的。与孔德、斯宾塞、迪尔凯姆等社会学家所提倡的实证主义理念与方法不同,黑格尔、狄尔泰等人明确反对在人文学科、社会学科一味地运用实证主义的观点和方法。“自然科学的研究对象是无思想、无意识的物体,研究者和研究对象之间发生的是单方面的主体认识和解释对象的关系,但社会科学涉及有思想、有意识的人和人的历史,这时研究者和研究对象之间处于一种双向的理解关系。”(范会芳、蒋超,2001)我们认为,这种双向的理解关系意味着研究者对研究对象必须拥有“仁爱之心”的人文情怀,没有对研究对象的充分体认、尊重、理解、宽容,任何教育研究都是一种冷冰冰的,缺乏大爱情感的研究。这里的理解意味着具有“仁爱之心”,即研究者满怀同情地理解与认识研究对象,而不是把研究对象视为种种数据和资料的提供者。“理解的功能在于与其他的生命及其表现形式发生沟通和交流,理解的基础是内心体验,人通过这种体验直接意识自己在世界中的存在。同时,这种内心体验又成为理解别人的内心世界、活动动机和文化符号的基础。”(李小方,1988)

四、陷入“信仰真空”——“基于证据”的教育研究之宗教情怀的丢失与危象

将“信仰”看作是教育研究之所以有生命力的主观条件,看作是教育研究走向生命世界的“向导”与前提,正是符合由海德格尔所阐发的,构成了其存在论哲学本体论基础的理论主张,以及伽达默尔所建立的哲学解释学本体论基础的解释学循环的重要思想。正如科学家爱因斯坦将科学研究的主体不是看作没有历史感的逻辑的人,而是看作生活在现实社会中具有自己信仰、宗教感情的活泼泼的人,也就把握了人的历史性,以及由人的历史性所带来的“前理解”对于科学研究的影响的条件性(曹志平、文祥,2009)。

“基于证据”的教育研究追求的是一种唯一的范式,即由证据提供基础的,用数据来说话的教育研究,任何没有数据支持的,缺乏实证研究依据的研究都不是好的教育研究。这样,就将教育研究逼入了一个狭隘的量化数据支撑的研究范式。这是危险的,同时也会使研究者迷失在过度迷恋数据而丢失信仰的境地之中。信仰的回归必须是站在开放的立场之上,如此才能真正因为信仰而从事教育研究,“后现代主义倡导者费耶阿本德认为,从认识论角度看,我们所探索的世界在很大程度上还是未知的,因此我们不能保守、封闭,而必须保持我们选择的开放性;从人道主义角度看,人只有摆脱唯科学主义,摆脱形式理性的限制,才可能最终摆脱思想被奴役状态而获得做人的尊严”(王小溪,2011)。

“文化存在论教育学”认为,真正的教育研究一定是研究者饱含激情、热忱与信仰的,他不是功利主义、工具理性主义、唯科学主义的,甚至冷漠的研究者,他也不是完全价值中立、客观冷静地“旁观”研究对象,仿佛研究对象是与主体的“我”毫不关联,没有任何心灵遭遇的教育研究者,恰恰相反,每一名研究者都因为对研究以及研究对象的无比热忱和热爱,对研究和研究对象具有如相信上帝一般的敬畏、虔诚、执着的信仰,而正是这种信仰,伴随着研究者在教育研究过程中积极的投入,忘我的工作,痴迷的探索,满怀激情的奉献的过程而不断发现教育的真理与规律。没有这样的信仰,任何教育研究都是没有生命力的,没有感情的,没有精神世界的。具有信仰的教育研究过程也是研究者不断成就自我,超越自我,发展自我,认识自我的“存在”历程,因而在研究过程中教育学者就会产生诸多的心灵震撼,遭遇重大的心志激荡,接受难以言说的精神洗礼,获得丰富的生命体验,也即是如海德格尔、伽达默尔等人所说的“活验”(Erlebnis)。“活验”指的是心灵震撼的真实的、流动的、丰富的体验,“过去时代的精神创造物,即艺术和历史,不再属于现代的不证自明的内容,而是被抛掷给研究的对象或所与,从这些对象或所与出发,过去才可能让自身得到再现”(伽达默尔,2004,第84页)。可见,这种体验不是普通的、日常的、一般的经历或经验,它是与真实生活以及未来生活发生紧密联系的活泼泼的、灵动的、震撼心灵的,乃至心灵转向(spirit conversion)的真实体验。遗憾的是,“基于证据”的教育研究是不关注研究者在研究过程中的诸般心灵体验的,因而也不会在研究过程中表征出研究者的内在信仰的力量。正如“朝圣山三巨星”(Mont Pelerin Society)之一的,与哈耶克、波普尔齐名的波兰尼在《科学·信仰与社会》一书中流露出“信仰”在科学研究中的重要意义与价值,“从头至尾,科学探寻的每一步最终都是由科学家自己的判断来决定的,他始终得在自己热烈的直觉与他本身对这种直觉的批判性克制中做出抉择。这种究竟抉择所涉甚广,从重要的科学论战中我们已经看到,即使在论争的每个方面都受到检验以后,论争中的基本问题仍然在相当大范围内被存疑。对这些经过互相对立的论战仍无法解决的问题,科学家必须本着科学良心来做出自己的判断”(迈克尔·波兰尼,2004,第14页)。

“基于证据”的教育研究所难以避免的一个巨大的危机即是盲目迷信于各种证据或数据,却不重视研究者的理论立场和哲学信仰,认为任何理论与信仰在大数据和证据面前是微不足道的,只要有足够丰富、明证、确信的数据或证据,就能推导出各种观点来。但事实却并非如此,“文化存在论教育学”主张如萨特所说的“存在先于本质”,有什么样的存在方式,就会造就主体什么样的信仰与理论立场,而这种信仰或理论立场又会影响研究的进程与研究结论的发现。如深受恩格斯的《自然辩证法》一书影响的日本著名的物理学家坂田昌一曾说过,“《自然辩证法》就像珠玉一样放射着光芒,始终不断照耀着我四十年来的研究工作,给予了不可估量的启示。”(坂田昌一,1987,第314页)所以,我们强烈主张好的教育研究必然是与研究者的信仰相联系的,相伴随的,相共生的,唯有进入到信仰的天地之中,教育研究才能真正发挥出震撼心灵的力量,才能创造新的思想,才能迈向新的生活世界,才能避免对数据的盲目崇拜与臣服。

坂田昌一.(1987).坂田昌一科学哲学论文集.北京:知识出版社.

曹志平,文祥.(2009).科学研究中信仰的合理性——爱因斯坦重要的科学哲学思想.河池学院学报,29(4), 1-5.

范会芳,蒋超.(2001).论社会学研究中的实证主义与反实证主义.齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), (4), 38-41.

伽达默尔.(2004).真理与方法(洪汉鼎译).上海:上海译文出版社.

海德格尔.(2008).哲学:思的经验(1910-1976).陈春文译.北京:人民出版社.

洪谦.(1964).西方现代资产阶级哲学论著选集.北京:商务印书馆.

卡特赖特.(1979).现代社会心理学的历史透视.社会心理学季刊,42(1),87.

邝红军.(2009).教育是精神的成长:雅斯贝尔斯教育思想探析. 北京大学研究生学志,(3), 97-100.

李小方.(1988).从狄尔泰到韦伯:评反实证主义社会学.社会学研究,(1), 78-89.

刘安.(1984).“淮南鸿烈”百子全书(第五册). 杭州:浙江人民出版社.

马举魁、张和平.(2010).实证主义的现代性迷误——马尔库塞实证主义批判的现代性启示.西北师大学报(社会科学版),47(5), 103-109.

马俊领、刘卓红.(2008).论霍克海默对实证主义的批判——启蒙批判早期进路研究.广西社会科学,(11), 42-45.

马斯洛.(1987).动机与人格(许金声等译).北京:华夏出版社.

迈克尔·波兰尼.(2004).科学·信仰与社会(王靖华译)南京:南京大学出版社.

毛泽东.(2003).实践论·毛泽东:毛泽东选集(第1卷). 北京:人民出版社,275.

庞学铨.(2016).哲学必须面向生活世界.光明日报,2016-09-28(14).

王小溪.(2011).论教育科学研究的信仰危机.教育科学研究,(7), 9-11.

朱建平.(2014).确证逻辑:一种基于证据的认知逻辑.深圳大学学报(人文社会科学版),31(3),65-70.

Bonjour, L. (1976). The coherence theory of empirical knowledge.PhilosophicalStudies, (30), 281-312.

Davies, P. (2000). The relevance of systematic reviews to educational policy and practice.OxfordReviewofEducation, 26(3/4), 365-378.

Hammersley, M. (2001). Some questions about evidence-based practice in education. Paper presented at the symposium on “Evidence-based practice in education” at theAnnualConferenceoftheBritishEducationalResearchAssociation, University of Leeds, England, September.

Hargreaves, D. (1996).TeachingasaResearch-BasedProfession:PossibilitiesandProspects. London: Teacher Training Agency, 7-8.

(责任编辑 陈振华)

10.16382/j.cnki.1000-5560.2017.03.008

2015年度教育部人文社科研究规划项目“基于概化理论的教师培训课程标准的研制研究”(15YJA880028)。