尝试者胡适

2017-05-17艾江涛

艾江涛

一直到晚年,胡适真正自得,也为许多学人所看重的,恰恰是他当年以“尝试”开头的文学革命。1917年,学成归来的胡适,与《新青年》周围的北大同仁一同掀起的这场文学革命,领一时之风潮,历百年而不衰。

“结胎”美利坚

1939年,胡适担任中华民国驻美大使。图为担任大使期间工作照

1917年6月9日,参加完哥伦比亚大学哲学博士口试不久的胡适,即匆匆踏上归国之旅。去国7年,26岁的胡适肯定想不到,初拟“以农报国”的自己,已经以一篇发表在当年1月《新青年》2卷5号上的《文学改良刍议》,闻名国内。

等待他的,还有北京大学教授一职。由文字结交,年前胡适便与《新青年》创办者陈独秀通过两三次信。1月,陈独秀的来信给他带来好消息:“蔡孑民先生已接北京总长之任,力约弟为文科学长,弟荐足下以代,此时无人,弟暂充乏。孑民先生盼足下早日回国,即不愿任学长,校中哲学、文学教授俱乏上选,足下来此亦可担任。”

7年前,胡适以国文满分、总分第55位的成绩,幸运入选第二批庚款留美学生的70人榜单。那时的他已热衷在报章发表文章,在中国公学期间还主编过校内的一份白话报纸:《竞业旬报》,然而二哥建议他不要学文学、哲学,应该报考铁路工程等实用专业。二哥对胡适影响很大,他的名字,出自《天演论》中“适者生存”的“适”,就是二哥的建议。胡适折中选了康奈尔大学的农学专业,“以农报国”的考虑之外,农学不收学费,尚可用官费补贴家用。

只是,农学毕竟是妥协的结果,两年之后,在一堂“果树学”的实验课之后,他终于决定弃农从文,为此不惜补交两年学费。然而,胡适的兴趣实在驳杂,1915年在康奈尔大学文学院即将毕业时,他已经修够了哲学和心理学、英国文学、政治和经济学三个学科的学分。也许正是有鉴于此,他在当年5月28日的日记中沉痛反思:“吾生平之大过,在于求博而不务精……自今以往,当屏绝万事,专治哲学,中西兼治,此吾所择业也。”

那年9月,胡适决定赴哥大哲学系追随杜威前的那个暑假,与几个留学同学间的一场辩论,却让他再次偏离主业,在此后两年将相当精力投放在文学革命的讨论中。临别回国之际,胡适与杨杏佛、任鸿隽、梅光迪及校中诸友互有赠诗。其时,杨杏佛与任鸿隽一个在康奈尔大学机械工程专业读“大三”,一个在该校物理与化学专业读“大二”,梅光迪则即将赴哈佛大学继续深造文学。胡适在写给任鸿隽的诗中有两句“诗国革命何自始?要须作诗如作文”,不想引起梅光迪与任鸿隽的讨论。在梅看来,以“文之文字”入诗号称革命,太过轻易。1916年2月3日,胡适的回信分寄梅、任二人,进一步提出欲以质救文胜之弊的三事:“第一,須言之有物;第二,须讲文法;第三,当用‘文之文字时不可避之。”已见日后《文学改良刍议》的雏形。对此,任鸿隽则认为文学不振的缘由是文人无学,徒以文字形式讨论于事无补。

回头来看,胡适的建议不过文学常识,然而在多年后,当晚年胡适向唐德刚追述往事时,自得于自己1916年2、3月间在中国文学上所发生的智慧变迁:整部中国文学史,就是一部文学工具变迁史,一部活文学逐渐代替死文学的历史。早在1915年,为美东中国学生会写作《如何可使吾国文言易于教授》时,胡适已经意识到文言是半死的语言,语体(白话)是活的语言。

胡适的认识不断深化,辩论起来也更加自信。1916年7月,自纽约返回绮色佳(今伊萨卡)的胡适,再度与任、梅二人辩论。据胡适的日记记载,辩论的结果喜忧参半,有“留学界第一古文家”之誉的任鸿隽已打算用白话作科学社的年会演说稿;而以功利主义驳胡适新文学主张的梅光迪,则受到胡适“全无真知灼见”“少年使气”的批评。

辩论再起波澜的缘由,是胡适对任鸿隽一首四言古诗《泛湖即事》的意见。这首描述7月间几位友人在湖中划船遇险的诗中,让胡适特别不满的是,用了一些诸如“言棹轻楫,以涤烦疴”等陈腐文字。任鸿隽的反驳并不剧烈,拔刀相助的梅光迪则颇为激烈,他坚信俗字新词,必须经过美术家锻炼方可使用。看到胡适写给他的长篇白话打油诗,梅光迪讥之为“莲花落”,批评道:“大约皆足下‘俗话诗之流亚,皆喜以前无古人,后无来者自豪,皆喜诡立名字,号召徒众,以眩骇世人之耳目而已,己则从中得名士头衔以去焉。”一以贯之的是,当梅光迪1921年在《学衡》发表《评提倡新文化者》时,这条批评遂被加诸到提倡新文化诸人身上。

胡适极擅从与别人的辩论中获益,他很快发现二人的论调集中于,均承认白话文可以运用到评话、故事、小说等许多写作中,唯独不能用之于诗。逐步分析了对方的反对意见,胡适在7月底决定不再写旧诗,专心做白话诗。在8月4日的日记中,立志“尝试”的胡适开始了孤独的文学试验:“我此时练习白话诗文,颇似新辟一文学殖民地。可惜须单身匹马而往,不能多得同志,结伴同行。”

这场文学试验,很大程度上也与导师杜威的理论有关。哥大读书期间,胡适深研杜威实验主义的一套思维术,这套后来被他简化为“大胆的假设,小心的求证”的科学法则,不但成为他终生治学的依据,也成为他所构建“批评的态度,输入学理,重整国故,再造文明”的新文化运动四个层面中所输入的重要学理。

事实上,胡适并不孤单,在他的带动下,留美同学纷纷做起了“打油诗”性质的白话诗,尽管起初更多的是对他的戏仿和调侃。而与朋友辩论所得的思考,最终归束于1916年11月写就的那篇《文学改良刍议》。

“如今我们已回来……”

1. 胡适

1917年3月8日,胡适在日记中摘录了一句英国上世纪宗教改良运动领袖牛曼(Newman)所引《荷马史诗》中的话:“如今我们已回来,你们请看分晓吧。”日记结尾,胡适写道:“此亦可做吾辈留学生之先锋旗也。”

可以想见,此刻的胡适多少有些踌躇满志。归国的职位已然谋定,而且深为符合他的本意,早在前一年写给许怡荪的信中他便说:“……适以为今日造因之道,首在树人;树人之道,端赖教育。故适近来别无奢望,但求归国后能以一张苦口,一支秃笔,从事于社会教育,以为百年树人之计:如是而已。”

此外,他关于文学革命的意见经《新青年》发表后,也引起了不小的讨论。其实,“文学改革”一词早已见诸胡适与留学同学的讨论中,但将文章投往《新青年》时,却将名字定为“文学改良”。据他后来的自述,是自己的白话主张在美国受到了朋友们的反对,胆子变小了,态度变谦虚了,革命变为改良,文字题为“刍议”,诗集名为“尝试”,总不至于引起国内很大的反感了吧。

最早的呼应来自陈独秀。在1917年2月的《新青年》2卷6号上,陈独秀在《文学革命论》中,斥“明之前后七子及八家文派之归方刘姚”为“十八妖魔辈”,高举“国民文学、写实文学、社会文学”三大主义,成为文学革命的旗手。同期发表的还有钱玄同写给陈独秀的信,在信中,钱玄同表达了对胡适的敬佩之情,并提到“惟选学妖孽、桐城谬种,见此又不知若何咒骂”。不久,刘半农也发表了一篇《我之文学改良观》,加入讨论。

文章收到回响,胡适自然很高兴。尤其对钱玄同的加入,多年后胡适仍颇怀感念:“钱教授是位古文大家,他居然也对我们有如此同情的反应,实在使我们声势一振。”然而,让胡适多少有些忧虑的是,陈独秀在文章中所表现出的斩钉截铁的态度。4月9日,胡适致信陈独秀:“此事之是非,非一朝一夕所能定,亦非一二人所能定。甚愿国中人士能平心静气与吾辈同力研究此问题。讨论既熟,是非自明。吾辈已张革命之旗,虽不容退缩,然亦决不敢以吾辈所主张为必是而不容他人之匡正也。”

2. 1924年北大《国学季刊》同仁合影。左起:徐炳旭、沈兼士、马衡、胡适、顾颉刚、朱希祖、陈垣

3. 1919年11月,北平学生游行示威,声援被日本人殴打的福州学生

陈独秀的回信刊登在1917年5月份的《新青年》3卷3号上,他表示:“鄙意容纳异议,自由讨论,固为学术发达之原则,独于改良中国文学当以白话为正宗之说,其是非甚明,必不容反对者有讨论之余地;必以吾辈所主张者为绝对之是,而不容他们之匡正也。”无独有偶,钱玄同在8月写给胡适的信中,也接过陈独秀的话说道:“此等论调虽若过悍,然对于迂缪不化之选学妖孽与桐城谬种,实不能不以如此严厉面目加之。”

联系到鲁迅后来对反对白话者的诅咒,研究学者邵建概括道:“‘五四新文化运动由胡适而陈独秀而钱玄同而鲁迅,就是从‘平等讨论到‘不容匡正到‘骂到‘咒。我们以前只注意到这运动的堂皇一面,却忽略了今天看来再也不能忽略的另外一条逻辑线。”他同时敏锐地注意到,在1918年元月形成的《新青年》编委会成员中,六个轮值编辑只有胡适一人留美,其他如钱玄同、李大钊、高一涵、沈尹默、陈独秀都是留日背景。

留学背景的不同,抑或暗含着改良或革命的不同主张,由此似乎也不难理解《新青年》同仁以后的分裂,当然这是后话。另一方面,在晚清以降不断强化的激进思潮中,新文化同仁的极端与激烈,显然还有策略上的考量。到1922年,胡适在《五十年来中国之文学》中对文学革命的总结,也不得不承认:“他(胡适)这种态度太平和了。若照他这种态度做去,文学革命至少还须经过10年的讨论与尝试。但陈独秀的勇气恰好补救这个太持重的缺点。”

尽管有了讨论与反对的声音,可文学革命的同仁因为反对者的意见不甚高明难以尽抒观点,依然颇感寂寞。为此,钱玄同和刘半农不得不在1918年3月的《新青年》4卷3号上唱起了双簧戏。受到攻击的古文大家林纾终于坐不住了,在《论古文白话之相消长》中指出“古文是白话的根柢”,林纾还在1919年给蔡元培的信中指新文学是“学不新,而唯词之新”,并創作《荆生》《妖梦》两篇影射小说攻击文学革命同仁。

而早在1917年4月7日,胡适就批评林纾的《论古文之不宜废》中语句不通。尽管在一般人眼里,林纾是论争的失败者,事实上,林纾大可不必动气,因为不久,新文化运动的提倡者们也开始进行反思与调整,正如学者罗志田在《胡适传》中所言:“民初的新旧之分,恐怕更多是在态度上而不是观念上。林纾在一定程度上也不过是中国思想激进化的一个‘受害者。”

1917年7月10日,在海上航行近一个月的胡适,终于抵达上海。辗转回乡后待了一段时间,9月,胡适赴北大任教。关于文学革命的讨论仍在继续,不过,当时他首先要考虑如何在北大授课的事情。用罗志田的话说:“胡适虽因提倡白话文而在社会上暴得大名,他如果想在全国作国人之导师,首先必须在他任教的北京大学取得为众学人认可的领先学术地位,也就是说,他必须在上层文化领域树立自己。”

彼时的北大是章氏(章太炎)弟子的天下,在后人学者李敖看来,这些人“国学根柢都很深厚,在国学的某些专科方面,甚至可说都在胡适之上。一般留美的学生,按说在这种气氛下,实在应该教些‘西洋哲学史等外国学问,而避免在国学上与东洋派抗衡”。也许正因为胡适偏偏教的是中国哲学史,据他早期的学生毛以亨回忆,胡适在北大起初的演讲“未曾一炮打响”,北大学生对这位27岁的教授开始并不信服。据罗志田在《胡适传》中所引顾颉刚的回忆,顾在听了几次课后认为胡适在讲义裁断上足以自立,并拉学生中的旧学第一权威傅斯年听课,傅听后对同学们说:“这个人书虽然读得不多,但他走的这一条路是对的。你们不能闹。”如是,才帮助胡适过了关。

胡适的对策是加倍用功,因为用功过度还曾大病一次。一年多后,1919年2月,胡适的博士论文《中国哲学史大纲》上卷出版,用余英时的话说,该书足以建立一套史学革命的典范,在于“所提供的并不是个别的观点,而是一整套关于国故整理的信仰、价值和技术系统”。梁启超在1920年论述清末考证学时也对胡适肯定有加:“绩溪诸胡之后有胡适者,亦用清儒方法治学,有正统派遗风。”自此,胡适在精英文化阶层的影响得以确立。

这也就不难理解,胡适1919年6月在少年中国学会上,继章太炎之后的一次演讲中,将日记中的记录旧话重提时的那份自信:“如今我们已回来,你们且看分晓吧。”

意料之外的胜利

进北大以后,社会上对文学革命的讨论仍在深入,胡适的关注点也在发生变化,从最初意在破坏的“八不主义”,进入建设阶段的考虑。

当时,新文学的提倡者所以主张以白话为文学之正宗,正是要追求“言文一致”的目标,使大众可以像说话一样作文,使文学能够普及最大多数的国人,以求开启民智,影响世道人心。然而,彼时尚无统一的国语,如何确立“言文一致”的“言”,成为大家一段时间的讨论焦点。

1917年8月,钱玄同在写给陈独秀的信中否定了以北京土话为国语,认为“标准国语,一定要由我们提倡白话的人实地研究、‘尝试,才能制定”,提议以《新青年》为白话试验场。陈独秀在回信中赞同钱的观点,并提出未来的国语,应多采纳俗语中的“文话”,“文求近于語,语求近于文”,以期“言文一致”。

据胡适晚年口述,他后来被介绍加入教育部1919年4月成立的“国语统一筹备会”,成员中就有当年在康奈尔大学与胡适探讨过文字改革的语言学家赵元任,还有钱玄同、周作人等新文学提倡者。胡适经常与这些文学改革家探讨问题,大家的苦恼正在于当时中国缺少一个标准白话,“他们希望能有个在学校教学和文学写作都可适用的标准白话,他们叫它‘标准国语”。胡适的建议是,要有标准国语,必须先有用这种语言所写的第一流文学。

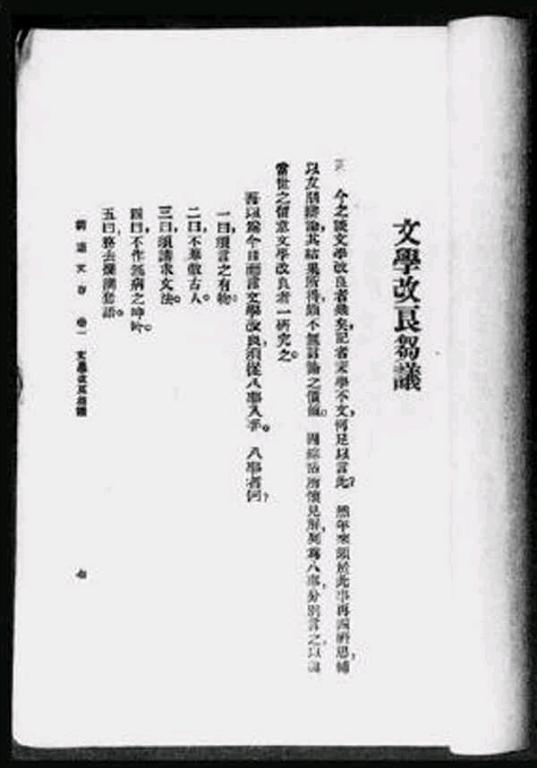

1917年,胡适在《新青年》第2卷第5号上发表《文学改良刍议》

(参考资料:《胡适口述自传》,唐德刚整理;《瞧,这人:日记、书信、年谱中的胡适(1891~1927)》,邵建著;《再造文明的尝试:胡适传(1891~1929)》,罗志田著)

事实上,早在1918年春天,胡适就写了一篇《建设的文学革命论》,核心观点就是“国语的文学,文学的国语”十个大字——“我们所提倡的文学革命只是要替中国创造一种国语的文学,有了国语的文学,方才可以有文学的国语。有了文学的国语,我们的国语方才算得真正国语。”

这段读起来有些绕的话,想表明的意思其实很清楚:文学革命的实绩,需要扎实的创作。由胡适的《尝试集》引领,包括刘半农、沈尹默、康白情、周作人等人的新诗创作,最早产生了影响。然而,真正的创作成绩,还要等到文学研究会、创作社等“五四”时期的重要文学社团和他们的杂志出现。那时,就像郑振铎1935年在《新文学大系·文学论争集》导言中所说:“新文学运动在这个时候方才和一般的革新运动分离了开来,而自有其更精深的进展与活跃。”

事后来看,胡适当时的看法颇有见地。1919年“五四运动”后的两年间,全国涌现出400多种学生刊物,“五四运动”这个在胡适看来“不幸的政治干扰”,对白话文的传播却功不可没。大量新文学作品抓住了学生这一读者群体,逐步筛选出自己的经典作品。这场以“用白话代替文言”为初衷的文学革命,成熟之快大大超越胡适的估计:“当我在1916年开始策动这项运动时,我想总有二十五年至三十年的长期斗争才会有结果;它成熟得如此之快,倒是我意料之外的。我们只用了短短的四年时间,要在学校内以白话代替文言,几乎已完全成功了。”成功的标志是,1920年,教育部通令全国,从当年秋季开始,所有国民小学一、二年级的教材,必须用白话;1922年后,所有小学教材都要以白话为准。