道德型领导及其追随者:道德信仰的被中介的调节效应研究

2017-05-16吴梦颖彭正龙何培旭

吴梦颖 彭正龙++何培旭

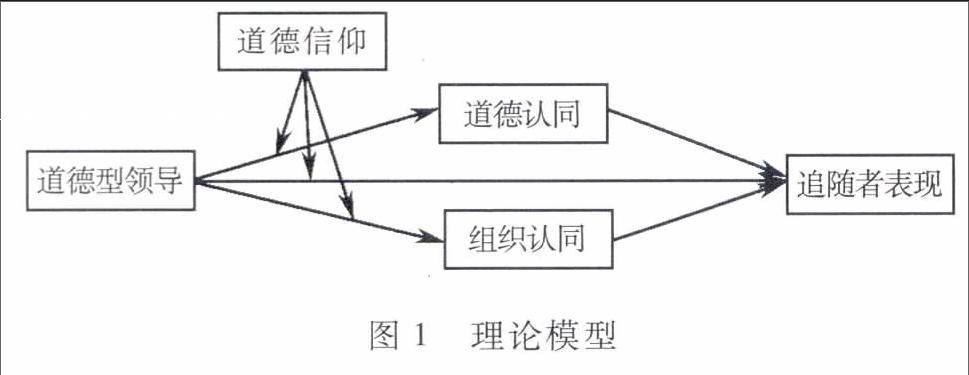

摘要:道德型领导是领导学领域近年来新兴的研究热点。本文基于社会认同理论和内隐理论,通过引入道德认同、组织认同双重中介变量,构建了以道德信仰作为调节变量的被中介的调节效应模型。在SPSS和AMOS环境下运用多重线性层次回归、相关分析和验证性因子分析等方法对模型进行统计检验,探究了道德信仰对道德型领导与追随者认同、表现之间作用路径的影响。结果表明,道德认同与组织认同在道德型领导与追随者表现之间分别起了完全中介与部分中介的作用,而道德信仰不仅在道德型领导与追随者双重认同之间都具有调节效应,而且还显著强化了道德型领导与追随者认同、表现之间的正向关系。该结论为如何提高道德型领导的有效性及追随者认同表现提供了新的管理启示。

关键词:道德型领导;道德认同;组织认同;道德信仰;追随者表现

中图分类号:F272.92文献标识码:A文章编号:10035192(2017)02000108

doi:10.11847/fj.36.2.1

Moral Leadership and Follower:A Mediatedmoderation Model of Moral Belief

WU Mengying1,2, PENG Zhenglong1, HE Peixu1

(1.School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092, China; 2.KEDGE Business School, Bordeaux 33405, France)

Abstract:Moral leadership is a new research hotspot in the field of leadership in recent years. Based on social identity theory and implicit theories, this paper constructs a mediatedmoderation model that introduces doubledimensional mediations with moral identity and organizational identity and uses moral belief as the moderator, and then multiple linear hierarchical regression, correlation analysis, confirmatory factor analysis are statistically tested in SPSS and AMOS environment. Moreover, the effects about different followers moral belief in influencing mechanism among moral leadership, identity and performance of followers are explored and validated. The results indicate that: moral identity fully mediated the relationship between moral leadership and followers performance, while organizational identity partially mediated the relationship of that. The moral belief not only has the moderating effect between the dual identity in the moral leadership and followers, but also significantly strengthens the positive relationship between moral leadership and followers performance. It is found from the results that this research can provide enlightenment to improve the effectiveness of moral leadership and recognize performance of followers.

Key words:moral leadership; moral identity; organizational identity; moral belief; follower performance

1引言

美國民权运动领袖Martin Luther King[1]曾经说过:“我更崇尚道德而不是权力,因为它不仅正确而且美好”。现如今道德型领导已不再是理想主义者们的政治宣言,而是国际社会与普通民众的主要利益诉求。最近10年来,商业道德丑闻的频频曝光已引起了公众与学术界的广泛关注,在这一系列貌似道德沦丧的背后存在着一个值得我们深思的问题:领导力应该何去何从? Piccolo等[2]曾提出,道德行为是领导信誉与潜在影响组织内所有层次追随者的关键因素,道德型领导也对组织成就有着巨大影响力。然而,随着社会对道德诉求的不断增加,全球化商业背景下日益复杂交错的任务(尤其是非结构化与开放式任务)使得追随者们的工作早已超出了职位所描述的工作范围与组织公民行为部分[3],领导学研究也日渐重视道德型领导对追随者工作行为的影响,道德型领导对追随者自愿完成这些任务的影响似乎越发明显。因此,深入探讨道德型领导与追随者表现的影响关系具有十分重要的现实意义。

目前,道德型领导对追随者表现的显著作用已经得到许多研究的证实,包括追随者工作绩效[4]、追随者建言[5]以及其他积极[6]与消极[7]方面的行为。但是,道德型领导的结构最初是依据社会学习过程所产生的影响提出的[8],而社会认同过程中道德型领导的突出作用以及道德型领导在何种条件下是有效的却较少受到关注。那么,道德型领导会通过怎样的认同机制来影响追随者的表现呢?由于追随者的个体差异性与敏感性,道德型领导与追随者关系会在什么条件下发生变化或者产生不同的行为反应呢?基于此,本研究的主要创新点聚焦于以下三个方面:(1)以社会认同理论为基础,通过在道德型领导对追随者表现的影响路径中引入道德认同与组织认同的双重中介模式,探讨了道德型领导对追随者表现的影响关系。(2)基于内隐理论,通过道德信仰的调节效应,揭示了追随者对道德型领导的行为反应,并在双认同中介模式下构建了一个以道德信仰作为调节变量的被中介的调节效应模型。(3)该研究不仅为追随者在社会认同过程中的角色行为反应提供了新的解释,同时也拓展了道德型领导以及其他组织行为道德方面的研究视角。

吴梦颖,等:道德型领导及其追随者:道德信仰的被中介的调节效应研究

Vol.36, No.2预测2017年第2期

2理论回顾与研究假设

2.1相关文献分析

道德型领导的研究最初来源于权威型领导与变革型领导对道德方面的关注[9],由于早期的领导理论对道德行为的研究并未重视,仅仅是对变革型等领导积极相关方面进行说明,或是通过区别变革型领导与伪变革型领导的自私与无私行为进行探讨,例如Bass和Steidlmeier[10]的研究表明真正的变革型领导具有道德基础并且是一种将集体利益置于个人利益之上的积极领导方式,而伪变革型领导则更注重个人利益甚至于行使不道德的手段以达到个人目的。后来,Brown等[8]以社会学习理论为基础,将道德型领导定义为“通过对个人行为与人际关系的适当规范性示范,促进了与追随者的双向沟通、巩固与决策的行为”,该定义侧重于道德型领导行为的规范性,并以造福员工而不是其他利益相关者为目的,然而,Den Hartog和De Hoogh[11]指出该定义并没有详细指出是谁制定了规范以及该规范是否考虑了个人以外的团体利益,而且由于边界的模糊性使得这些规范可能不适合某些特定人群甚至损害他们的利益。除了社会学习理论,Hansen等[12],Hassan等[13]还以社会交换理论视角探讨了追随者对领导的道德行为回报问题,即追随者会做出更广泛的能够促进团队工作和组织发展的建设性行为或角色外行为而不仅仅是在领导所关注的绩效领域来回报领导者的道德对待。

此外,对于将道德型领导与追随者行为联系起来的心理中介机制研究,大多涉及到道德认知、组织决策、行为规范以及追随者意识等[14]。例如Resick等[15]通过对道德判断的认知将道德型领导与员工自愿行为联系起来,他认为个体对于公平正义或道义礼法的判断是以不同的价值观为基础的,当员工面对道德型领导时,更倾向于认为越轨行为属于不道德而组织公民行为是道德的,相应地,对于亲社会行为与反社会行为的判断也是如此。道德型领导通常具有明确的道德价值观并对其追随者产生影响,这是一种对追随者的自我意识与信仰产生作用的领导价值驱动形式[16]。这种基于认同动机理论的过程暗示了一个潜在的中介机制,即追随者通过对道德型领导的认同效仿他们所强调的诚信、信任与共享的价值观,从而将二者的关系紧密联系起来。

尽管基于社会认同理论,道德型领导为追随者创造了一种安全的心理工作环境并建立了信任关系,这促使追随者能够进行一些例如自我表达或建言等风险人际行为,但更重要的是,在这种认同过程中,不同个体持有的内隐道德信仰会产生不同的社会意识认知,而这种认知会影响追随者对工作的理解与安排。内隐理论已经证实了个体自我意识对道德情境的反应与理解受内隐理论道德方面影响甚重[17]。但是,现有研究对于个体道德信仰如何影响道德型领导与追随者表现之间的关系似乎未曾涉及,内隐理论的道德维度与道德型领导之所以密切相关是由于隐含了关于道德人的假设,同时,该理论也有助于解释道德型领导对追随者表现的影响作用机制。因此,本研究将以道德信仰作为调节变量来探讨为何不同的道德信仰个体会对道德型领导产生不同的反應,同时,结合社会认同理论将道德信仰的被中介的调节效应进一步探究,用以解释道德型领导对追随者表现的影响模式。

2.2追随者认同的中介作用

道德型领导不仅需要充分地尊重他人的权利,而且必须在行使领导权力过程中承担社会责任[18]。Brown等的实证研究结果揭示了道德型领导的内涵并开发出了相应的测量工具,而后来的研究者们以社会学习理论与社会交换理论为基础,强调了道德型领导作为“规范”的引领者,通过模范角色与奖惩机制促进了与追随者之间的关系互动[8]。鉴于大部分对变革型领导与魅力型领导的研究中已经包含了领导的道德维度,因而本文对道德型领导的研究主要关注领导的道德层面:以人为本,公平公正以及真诚诚信等。如今,道德型领导正成为影响追随者表现的最重要因素,尤其是在成就动机、坚持努力以及人际互助等方面:道德品质不仅激发了领导者发挥对下属、同事与组织的领导意愿,而且通过影响追随者给组织带来了更高的绩效。由于道德型领导在组织中负责道德标准的规范,并对追随者树立道德榜样[6],而追随者的表现更多依赖于对道德型领导的认可程度与互动质量,良好的互动关系能够促使追随者基于回报领导的动机而产生更多的道德行为。因此,本研究提出以下假设:

H1道德型领导与追随者表现呈显著正相关关系。

道德型领导在领导过程中一般具有诚实守信、平易近人、公平正直等性格特质,其决策控制是利他主义的。当追随者对道德型领导的高尚行为及其所带来的道德氛围与组织文化产生认可,尤其是从中受益提高了自身形象与品质时,便会产生对组织的认同感。Walumbwa等[19]的研究发现组织认同能够解释道德型领导与追随者表现之间的关系,因为多数情况下追随者认为领导者代表着组织的政策与价值观,而道德型领导增加了追随者对组织的信任感和自尊感。现有的理论探讨与实证研究发现道德认同是区别于组织认同概念的一个重要认同结果,它是个体根据一套道德特质对自身内部道德标准的认同程度,是个体将道德认知转化为道德行为的关键心理机制[20]。社会认同理论强调了个体对组织与团体的归属感,体现出对社会与组织环境氛围的认知反应与认同偏好。而道德型领导,顾名思义,在组织中是有魅力的、诚信的、规范的道德榜样,作为一种道德标准与利他动机因素,其所带来的道德氛围与环境变化必然对追随者的道德认知产生巨大影响,同时,道德型领导与追随者的互动也能促使追随者更多地观察领导的行为与决策,增加追随者的认同感。因此,本研究提出以下假设:

H2a道德型领导与追随者的道德认同显著正相关。

H2b道德型领导与追随者的组织认同显著正相关。

当追随者对组织的认同感增加时,会表现出更多的亲组织行为并站在组织的角度来思考问题,追随者的积极表现就来自于对组织的这种强烈认同感[21]。由于追随者一般认为领导者代表着组织及其政策规范,他们很可能认为从领导者那里接受到的待遇就是组织的反馈,因此,在组织认同感的驱使下,追随者会通过更好的工作表现来回报道德型领导及其所在的组织。社会认同理论认为,个体的自我意识受其所在的社会组织与环境氛围影响,而工作场所是影响个体自我意识的重要社会组织之一。Lord等[22]的研究表明,领导者可以深刻地影响追随者的自我意识,进而影响其表现及其他社会过程。而道德认同作为追随者的一种自我意识在强大的道德型领导力之下会对追随者表现产生更大的影响力,这也解释了为什么道德认同感强的追随者能够在道德型领导下表现得更好,而作为一个道德型领导的追随者,他们对领导与组织的双重认同会使其更好地完成领导所期望的绩效水平。因此,本研究提出以下假设:

H3a追随者的道德认同在道德型领导与追随者表现之间具有中介作用。

H3b追随者的组织认同在道德型领导与追随者表现之间具有中介作用。

2.3道德信仰的调节作用

尽管有研究已经表明道德型领导对追随者表现具有显著影响,但是具有不同人格特质的追随者对道德型领导的反应是否不同还有待进一步探究。根据内隐理论可知,追随者在一定程度上由于认同与内化的价值观差异会对道德型领导产生不同反应[23]。那么,個体的内隐道德信仰则可能在道德型领导与追随者表现之间发挥重要作用,道德本质理论也能说明这一点,因为人们总是对关于道德、道德人与道德结构的信仰非常关注。一般情况下,人们对社会经验的构建来源于其内隐人格如道德、智力、品质等基本特性,这些特性会对个体的认知判断与行为反应产生影响。而内隐人格理论的实体论者与渐变论者的差异性,也会导致他们对社会信息加工方式和事物认知理解上的不同。因此,本研究提出以下假设:

H4追随者的道德信仰对道德型领导与追随者表现之间的关系具有显著调节作用,当追随者的道德信仰较强时,道德型领导与追随者表现之间的正向关系较强。

Graham和Haidt[24]的研究指出道德信仰可能影响追随者对道德型领导的知觉与反应。对于具有强大道德信仰的追随者,他们将道德品质及其相关特性看得尤为重要,并且认为道德秩序不可改变。因而在面对道德型领导时,拥有道德信仰的个体更能看到领导者的道德特征,并与领导行为保持一致性,真正体现出在道德型领导下该有的品质与特点。而高道德信仰的追随者在观察道德型领导时更倾向于将领导者的道德品质与诚信归于内部因素,对所见到的道德行为作为固有的心理反射。此外,与低道德信仰的追随者相比,高道德信仰个体更加能确定其领导者在不同情境下的道德行为。因此,高道德信仰追随者更可能将道德型领导作为一个持续的、可信的道德榜样,并认可其代表着组织的道德标准与价值观,从而形成强烈的组织认同感与道德认同感。同时,高道德信仰的追随者也更容易接受和响应道德型领导的决策命令,因为当他们加强与领导的社会认同感之后会认为道德型领导更为真诚可靠。因此,本研究提出以下假设:

H5a追随者的道德信仰对道德型领导与追随者道德认同之间的关系具有显著调节作用,当追随者的道德信仰较强时,道德型领导与追随者的道德认同之间的正向关系较强。

H5b道德型领导与道德信仰的交互作用通过对道德认同的中介作用,进而影响追随者表现。

H6a追随者的道德信仰对道德型领导与追随者组织认同之间的关系具有显著调节作用,当追随者的道德信仰较强时,道德型领导与追随者的组织认同之间的正向关系较强。

H6b道德型领导与道德信仰的交互作用通过对组织认同的中介作用,进而影响追随者表现。

3研究设计

3.1研究对象与调研过程

本文正式研究的数据样本采用问卷调研方式获得,从2015年6月到10月分别从上海、杭州、南京、宁波四个城市进行搜集,研究者通过联系各企业的董事与相关负责人,获得了这些公司的大力支持。为了避免同源方差,问卷采用追随者领导配对方式发放,具体方法如下:首先选取没有任何管理职位的普通员工填写问卷,并写出其直接领导的工号,由本文研究团队成员根据同一工号整理出配对的领导,并找到该领导填写其所对应员工的评价问卷,双方保证是双盲填答。问卷完成后当场回收,并初步进行筛选、编号和装订。所有问卷共发放497位员工和83名领导,现场回收员工问卷464份和领导问卷78份,回收率为93.976%和93.360%,经过后期整理与严格配对分析之后,剔除无效与异常问卷,最终获得成功配对的有效样本为423份,最终问卷有效率为85.111%。本次调研有效样本中员工的人口统计学情况为:男性员工比例为56.974%;本科及以上学历比例为48.227%;年龄25岁及以下比例为21.749%,26~35岁比例为63.357%,36~45岁比例为12.057%,46岁及以上比例为2.837%;工作年限2年以下比例为12.530%,2~5年比例为37.589%,6~9年比例为24.113%,9年以上比例为25.768%。

3.2测量工具

本研究所有量表的测量指标来源于国际权威期刊的成熟量表,且在东西方背景下进行研究过,体现了良好的信效度结构。除控制变量外,所有变量都采用Likert 5点量表进行测量。

(1)自变量为道德型领导。采用Brown等[8]开发的10条目量表,其信度系数为0.911。测量条目包括“我的领导总能听取下属的声音”等。

(2)因变量为追随者表现。采用的是Becker等[25]所使用的5条目量表,其信度系数为0.884,测量条目包括“我的下属能够及时有效地完成工作”等。

(3)中介变量为组织认同与道德认同。组织认同采用Mael和Ashforth[26]所开发的5条目量表,其信度系数为0.859,测量条目包括“我很在意别人对我所在公司的看法”等。道德认同采用Aquino和Reed[27]开发的量表,列举他们选取的九个品质,以内化维度作为本研究的测量量表,其信度系数为0.795,测量条目包括“拥有这些品质会让我感觉很好”等。值得注意的是该量表有两个反向题项,因此,对这两个题项本研究做了反向计分,以保证量表的内部一致性。

(4)调节变量为道德信仰。采用的是Zhu等[28]所发展的8条目量表,其信度系数为0.911,测量条目包括“人的道德品质是最基本的东西不能改变”等。

(5)控制变量。本研究将员工的性别、年龄、教育背景和工作经验作为控制变量,且全部通过客观数据进行测量。其中,性别为虚拟变量,男性为“0”,女性为“1”;年龄分为四个等级:25岁及以下、26~35岁、36~45岁、46岁及以上;工作经验分为四个等级:2年以下工作经验,2~5年工作经验、6~9年工作经验、9年以上工作经验。

4数据分析与结果

4.1同源偏差控制与验证性因子分析

尽管研究者在问卷收集过程中采取手段对同源偏差问题有所控制,但对实际所得数据仍需进行分析以验证同源偏差问题是否严重。本研究采用单因子检测法,将所有题项一起做了因子分析,结果表明,单一因子模型在未旋转得到的第一个主成分因子解释总方差只有17.529%,并未占多数,且各项拟合指标都非常差,这说明本研究所搜集数据的同源偏差问题并不严重。此外,通过对变量的方差膨胀因子(variance inflation factor,VIF)诊断发现所有变量间的VIF值均不超过3.000,说明研究模型不存在多重共线性问题。

为了进一步检验关键变量“道德型领导”、“组织认同”、“道德认同”、“道德信仰”以及“追随者表现”之间的区分效度以及相应的测量参数,本研究采用AMOS 17.0软件对这5个变量所构成的因子模型进行验证性因子分析(confirmatory factor analyses,CFA)。通过对χ2/df、CFI、TLI、IFI、GFI、RMSEA等指标的比较来检验各量表的区分效度(discriminant validity)。其中,将所有变量合并为一因子的模型验证性分析结果为χ2/df=16.246,CFI=0.602,TLI=0.502,IFI=0.604,GFI=0.664,RMSEA=0.262;将道德认同、组织认同以及道德信仰合并為一个因子,并与道德型领导和追随者行为作为三因子模型得到的验证性分析结果为χ2/df=6.611,CFI=0.863,TLI=0.817,IFI=0.865,GFI=0.849,RMSEA=0.159;将道德认同和组织认同合并为一个因子,并与其他三个变量构成四因子模型得到的验证性分析结果为χ2/df=6.948,CFI=0.866,TLI=0.806,IFI=0.867,GFI=0.848,RMSEA=0.164;而将5个变量进行五因子模型验证性分析得到的结果为χ2/df=2.339,CFI=0.973,TLI=0.956,IFI=0.973,GFI=0.939,RMSEA=0.078。由以上数据结果比较可知,包含5个变量的五因子模型拟合度较好,各项指标均达到数据分析要求,且明显优于其他因子模型,表明本文所构建的五因子模型的各变量间区分效度良好,适合做变量间的相关分析。

4.2描述性统计分析与研究假设验证

在本次样本分析中,加入控制变量后,道德型领导的均值和标准差为4.14和0.75,道德认同的均值和标准差为3.03和0.83,组织认同的均值和标准差为3.20和1.08,道德信仰的均值和标准差为3.62和0.71,追随者表现的均值与标准差为3.49和0.76。此外,我们还发现,道德型领导与追随者表现(r=0.282,p<0.001)显著正相关,与组织认同(r=0.365,p<0.001)和道德认同(r=0.288,p<0.001)也显著正相关;组织认同(r=0.356,p<0.001)和道德认同(r=0.379,p<0.001)分别与追随者表现呈显著正相关关系。假设1、假设2a和假设2b得到初步支持与验证,这为本研究相关假设的进一步分析提供了重要的依据。

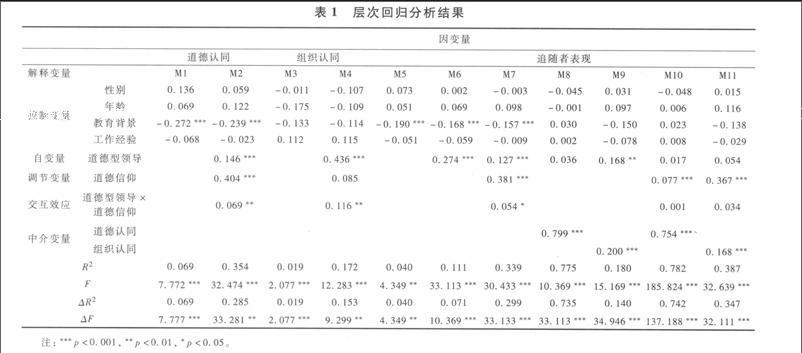

通过层次回归模型(hierarchical regression modeling,HRM)对研究假设进行分析,本研究采用Muller等[29]提出的“直接效应调节效应中介效应”因果步骤法对模型进行分层检验,并按照以下操作做了被中介的调节效应分析:分别将因变量(见M7)与中介变量(见M2、M4)对自变量、调节变量以及自变量与调节变量的乘积项进行回归分析,两次回归中的乘积项系数均显著,再将因变量对自变量、调节变量、自变量与调节变量的乘积项以及中介变量进行回归分析,此时中介变量系数显著而乘积项系数不再显著或者降低(见M10、M11),则表示研究结果满足被中介的调节效应分析。

表1反映了具体层次回归结果,我们从中可以看出,模型1到模型2以道德认同为因变量,控制了性别、年龄、教育背景与工作经验等人口统计学变量之后,考察了道德型领导、道德信仰以及二者交互效应对道德认同的影响,数据显示,道德型领导对道德认同具有显著正向影响(β=0.146,p<0.001),道德信仰正向调节道德型领导与道德认同之间的关系(β=0.069,p<0.01),假设2a和5a得到验证。

模型3到模型4以组织认同为因变量,同样控制了人口统计学变量之后,考察了道德型领导、道德信仰及二者交互效应对组织认同的影响,结果表明,道德型领导对组织认同具有显著正向影响(β=0.436,p<0.001),道德信仰正向调节道德型领导与组织认同之间的关系(β=0.116,p<0.01),假设2b和6a得到验证。

模型5到模型7以追随者表现为因变量,在控制了人口统计学变量之后,考察了道德型领导、道德信仰及二者交互效应对追随者表现的影响,结果表明,道德型领导对追随者表现具有显著正向影响(β=0.127,p<0.001),道德信仰正向调节道德型领导与追随者表现之间的关系(β=0.054,p<0.05),假设4得到验证。

模型6显示了道德型领导与追随者表现的显著正相关关系(β=0.274,p<0.001),假设1得到进一步的验证。模型8和模型9是對道德认同与组织认同在道德型领导和追随者表现之间的中介效应分析,模型8可以看到加入道德认同这一中介变量之后,道德型领导对追随者表现的影响变得不再显著(β=0.036,p>0.05),说明道德认同完全中介道德型领导与追随者表现之间的关系,假设3a得到验证;模型9可以看到加入组织认同这一中介变量之后,道德型领导对追随者表现影响的显著性降低(β=0.168,p<0.01),说明组织认同部分中介道德型领导与追随者表现之间的关系,假设3b得到验证。

模型10与模型11是对模型的被中介的调节效应检验。模型10中以追随者表现对道德型领导、道德信仰、道德型领导与道德信仰的乘积项以及道德认同的回归分析结果可以看出,道德认同对于追随者表现的影响效应显著(β=0.754,p<0.001),道德型领导的主效应(β=0.017,p>0.05)以及道德型领导与道德信仰的交互效应(β=0.001,p>0.05)均不再显著,说明道德型领导的主效应以及道德型领导与道德信仰的交互效应均以道德认同为中介,进而影响追随者表现行为,假设5b得到验证。模型11 中回归分析结果表明,组织认同对于追随者表现的影响效应显著(β=0.168,p<0.001),道德型领导主效应(β=0.054,p>0.05)以及道德型领导与道德信仰的交互效应(β=0.034,p>0.05)均不再显著,说明了道德型领导的主效应以及道德型领导与道德信仰的交互效应均以组织认同为中介,进而影响追随者表现,假设6b得到验证。

为了更直观地反映道德信仰对道德型领导与道德认同、组织认同以及追随者表现之间关系的调节作用,本文参照

Aiken等[30]的建议,对道德信仰的均值各加减一个标准差将样本分成高道德信仰与低道德信仰两组关系,分别计算回归方程并进行绘图。以道德信仰对道德型领导与道德认同的调节作用为例,如图2所示,追随者道德信仰较高的情况下,道德型领导与追随者道德认同感的正向关系更强,反之,其相关关系并不明显;此外,采用同样的方法计算得出,道德型领导与组织认同在高道德信仰追随者中比在低道德信仰追随者中的正向关系更强;追随者道德信仰较高的情况下,道德型领导与追随者表现的正向关系更强,反之,其相关关系并不明显。该结果与预期结果相一致。

图2道德信仰对道德型领导与道德认同关系的调节效应

5讨论与展望

5.1研究结果

道德型领导是目前领导学领域的一个新型热点议题,本研究基于已有文献与现实情境的双重启发,在富有中国特色的儒家文化与当今知识经济时代的社会大背景中,通过对国内企业的工作团队调研分析,在道德型领导与追随者行为研究之间基于社会认同理论与内隐理论引入道德认同与道德信仰两个新的变量,探讨了追随者认同与道德信仰对道德型领导与追随者表现之间的作用路径机制。研究结果发现,道德型领导与追随者行为具有显著正相关关系,道德认同对二者关系起到完全中介作用,而组织认同起到部分中介作用。此外,道德信仰既调节了道德型领导与追随者认同之间的关系,也强化了道德型领导与追随者认同、表现之间的正向关系,即道德认同完全中介了道德型领导与道德信仰的交互作用对追随者表现的影响,组织认同完全中介了道德型领导与道德信仰交互作用对追随者表现的影响。该结论与我国民族性格特点和社会文化背景具有一致性,我国受儒家文化影响深远,对传统道德品质的重视不言而喻,相对来说,高道德信仰的追随者对道德型领导具有较高的认同感与追随力,从而会深刻影响到自身的心理态度与行为表现,而低道德信仰的追随者则受道德型领导的影响并不明显。

5.2理论贡献与实践启示

本研究的理论贡献包括以下几个方面:第一,通过双重社会认同机制对道德型领导与追随者表现的中介效应分析推进了道德型领导的研究,道德认同的完全中介作用与组织认同的部分中介作用作为同等重要的中介机制拓展了Walumbwa等[19]在组织认同方面的研究成果,道德认同作为区别于组织认同的独立变量对追随者在社会认同过程中的角色理解提供了一个新的视角。本研究证实了道德认同在纳入组织认同理论模型时与道德型领导及追随者表现的正相关关系,说明了在理解道德型领导与追随者表现关系时,道德认同应作为伴随组织认同的重要中介变量进行考虑。同样的,对于道德认同对道德型领导与追随者关系产生中介效应时,组织认同也扮演着这一社会认同过程中的重要角色。第二,基于内隐理论将道德信仰作为调节变量纳入理论模型,探究了追随者自我意识差异对道德型领导与追随者认同、表现之间作用路径的影响。尽管已有研究表明道德信仰对于人们认知水平与信息加工具有深刻影响[31],但目前将内隐理论道德维度用于解释组织行为现象的研究还十分有限,因而本研究在社会认同过程中,对道德信仰如何调节追随者对道德型领导反应的探讨,丰富了内隐理论在领导学领域的应用。同时,也为其他领导风格如变革型领导或服务型领导以及其他相关组织现象包含道德方面的研究提供了一个新的借鉴。

在实践方面,道德型领导与追随者表现的正向关系与前人研究结果具有一致性,说明道德型领导能够促进与提高追随者表现并有效减少其越轨行为与不道德行为。道德型领导通过双重认同机制对追随者表现的强大影响力,提示组织应该鼓励道德型领导的成长与发展,领导也应该展示自身道德模范作用,引领和创造道德文化,增强追随者的认同感,以促进其绩效表现。尽管道德型领导作为一种领导风格应该以身作则,但其领导有效性还取决于追随者对于道德方面的关注,追随者的道德信仰差异性体现了这一点。对于高道德信仰的追随者来说,在道德型领导下工作能够激发出更大的工作积极性与更好的工作表现,这也提示组织尤其是推崇道德型领导的组织在招聘员工时可以考虑将道德信仰作为一个衡量指标进行测评。而对于低道德信仰的追随者来说,由于对道德行为的关注度不高,道德型领导更应该在这一部分群体中树立道德榜样,唤起他们对组织与道德的认同感,以防发生不道德行为。此外,组织还可以通过进行培训或其他相关项目加强追随者的道德信仰,通过创造一个具有良好道德氛围的组织文化,促进道德型领导与追随者之间的良性互动发展。

5.3研究局限与展望

至此,本研究取得了一定的阶段性成功,但仍然存在部分情境局限性。首先,由于人力物力的限制,研究设计采取的是横向收集数据模式,其因果关系逻辑推演不及纵向追踪研究设计严谨,对道德型领导、道德信仰、追随者认同及其表现的动态关系分析不足,因此,后续研究可以通过纵向追踪、跨层面或跨情境的方式对研究变量间的内在关系进行实证研究。其次,对于道德型领导与追随者关系的作用机制分析除了基于社會认同过程与个体自我意识差异之外,还可以考虑组织情境变量和其他潜在边界条件对二者关系的影响,这有待未来研究进一步探索。

参考文献:

[1]Vander Lei E, Miller K D. Martin Luther King Jr.s“ I Have a Dream” in context: ceremonial protest and African American Jeremiad[J]. College English, 1999, 62(1): 8399.

[2]Piccolo R F, Greenbaum R, Hartog D N, et al.. The relationship between ethical leadership and core job characteristics[J]. Journal of Organizational Behavior, 2010, 31(2/3): 259278.

[3]彭正龙,赵红丹.组织公民行为真的对组织有利吗——中国情境下的强制性公民行为研究[J].南开管理评论,2011,(1):1727.

[4]Lu X. Ethical leadership and organizational citizenship behavior: the mediating roles of cognitive and affective trust[J]. Social Behavior and Personality: An International Journal, 2014, 42(3): 379389.

[5]Avey J B, Wernsing T S, Palanski M E. Exploring the process of ethical leadership: the mediating role of employee voice and psychological ownership[J]. Journal of Business Ethics, 2012, 107(1): 2134.

[6]Mayer D M, Aquino K, Greenbaum R L, et al.. Who displays ethical leadership, and why does it matter? An examination of antecedents and consequences of ethical leadership[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(1): 151171.

[7]Stouten J, van Dijke M, Mayer D M, et al.. Can a leader be seen as too ethical? The curvilinear effects of ethical leadership[J]. The Leadership Quarterly, 2013, 24(5): 680695.

[8]Brown M E, Trevio L K, Harrison D A. Ethical leadership: a social learning perspective for construct development and testing[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2005, 97(2): 117134.

[9]Trevio L K, Hartman L P, Brown M. Moral person and moral manager: how executives develop a reputation for ethical leadership[J]. California Management Review, 2000, 42(4): 128142.

[10]Bass B M, Steidlmeier P. Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior[J]. The Leadership Quarterly, 1999, 10(2): 181217.

[11]Den Hartog D N, De Hoogh A H B. Empowering behaviour and leader fairness and integrity: studying perceptions of ethical leader behaviour from a levelsofanalysis perspective[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2009, 18(2): 199230.

[12]Hansen S D, Alge B J, Brown M E, et al.. Ethical leadership: assessing the value of a multifoci social exchange perspective[J]. Journal of Business Ethics, 2013, 115(3): 435449.

[13]Hassan S, Mahsud R, Yukl G, et al.. Ethical and empowering leadership and leader effectiveness[J]. Journal of Managerial Psychology, 2013, 28(2): 133146.

[14]Schaubroeck J M, Hannah S T, Avolio B J, et al.. Embedding ethical leadership within and across organization levels[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(5): 10531078.

[15]Resick C J, Hargis M B, Shao P, et al.. Ethical leadership, moral equity judgments, and discretionary workplace behavior[J]. Human Relations, 2013, 66(7): 345359.

[16]Eisenbeiв S A, Brodbeck F. Ethical and unethical leadership: a crosscultural and crosssectoral analysis[J]. Journal of Business Ethics, 2014, 122(2): 343359.

[17]Heslin P A, VandeWalle D. Performance appraisal procedural justice: the role of a managers implicit person theory[J]. Journal of Management, 2009, 37(6): 16941718.

[18]Gini A. Moral leadership and business ethics[J]. Journal of Leadership & Organizational Studies, 1997, 4(4): 6481.

[19]Walumbwa F O, Mayer D M, Wang P, et al.. Linking ethical leadership to employee performance: the roles of leadermember exchange, selfefficacy, and organizational identification[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2011, 115(2): 204213.

[20]Winterich K P, Mittal V, Ross W T. Donation behavior toward ingroups and outgroups: the role of gender and moral identity[J]. Journal of Consumer Research, 2009, 36(2): 199214.

[21]唐春勇,潘妍.領导情绪智力对员工组织认同,组织公民行为影响的跨层分析[J].南开管理评论,2010,(4):115124.

[22]Lord R G, Foti R J, De Vader C L. A test of leadership categorization theory: internal structure, information processing, and leadership perceptions[J]. Organizational Behavior and Human Performance, 1984, 34(3): 343378.

[23]凌文辁,方俐洛,艾尔卡.内隐领导理论的中国研究——与美国的研究进行比较[J].心理学报,1991,3(1):236241.

[24]Graham J, Haidt J. Beyond beliefs: religions bind individuals into moral communities[J]. Personality and Social Psychology Review, 2010, 14(1): 140150.

[25]Becker T E, Billings R S, Eveleth D M, et al.. Foci and bases of employee commitment: implications for job performance[J]. Academy of Management Journal, 1996, 39(2): 464482.

[26]Mael F A, Ashforth B E. Loyal from day one: biodata, organizational identification, and turnover among newcomers[J]. Personnel Psychology, 1995, 48(2): 309333.

[27]Aquino K, Reed II A. The selfimportance of moral identity[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2002, 83(6): 14231440.

[28]Zhu W, He H, Trevio L K, et al.. Ethical leadership and follower voice and performance: the role of follower identifications and entity morality beliefs[J]. The Leadership Quarterly, 2015, 26(5): 702718.

[29]Muller D, Judd C M, Yzerbyt V Y. When moderation is mediated and mediation is moderated[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2005, 89(6): 852863.

[30]Aiken L S, West S G, Reno R R. Multiple regression: testing and interpreting interactions[M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 1991. 1018.

[31]Chiu C, Hong Y, Dweck C S. Lay dispositionism and implicit theories of personality[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1997, 73(1): 1930.