农村承包经营户的诉讼主体地位质疑

2017-05-15魏振华

魏振华

农村承包经营户的诉讼主体地位质疑

魏振华*

在民事主体方面,《民法总则》延续了《民法通则》的规范设计,将“农村承包经营户”置于“自然人”主体章节,“农村承包经营户”的民事主体地位得以维续。但长期以来“农村承包经营户”的民事诉讼主体地位却未得到法律的明确认可,既有司法解释的相关规定难以圆融地解决其诉讼主体地位与代表人诉讼制度之间的逻辑冲突,最终导致实体法与程序法的衔接错位。从司法实践来看,绝大多数法院没有遵循司法解释相关规定将“农村承包经营户”列为诉讼当事人,同时某些法院却又突破了司法解释将“农村承包经营户”作为诉讼主体所设置的案件范围。由于“农村承包经营户”的诉讼主体地位难以存续,其民事主体地位犹值怀疑,因此,民法典实际不宜再将“农村承包经营户”列为民事主体。但《民法总则》既已对其作出规定,则应修改司法解释相关规定。在民法典整合之时,应根据现实情形或者删除“农村承包经营户”的规定,或者将“农村承包经营户”挪入非法人组织章节。

农村承包经营户 民事主体 诉讼主体 代表人诉讼

《民法通则》将“个体工商户”“农村承包经营户”纳入“公民(自然人)”章节,赋予二者民事主体地位,此种立法设计饱受学界争议。但《民法总则》却基本延续了《民法通则》的上述立法设计,①《民法通则》第二章“公民(自然人)”第四节“个体工商户、农村承包经营户”共4个条文,第26~29条;《民法总则》第二章“自然人”第四节“个体工商户、农村承包经营户”共有3个条文,第54~56条。“农村承包经营户”仍然作为民事主体置于“自然人”章节。尽管如此,“农村承包经营户”能否作为民事诉讼主体却仍未有明确法律规范。学界在民事主体与诉讼主体关系上的主流认识是“有民事权利能力的人必定有民事诉讼权利能力,但有民事诉讼权利能力的人不一定有民事权利能力”。②谭启平:《民事主体与民事诉讼主体有限分离论之反思》,载《现代法学》2007年第5期。换言之,“民事主体必定可以作为民事诉讼主体,但民事诉讼主体不一定是民事主体”。就此而言,农村承包经营户作为民事主体,其自然可以而且应当成为民事诉讼主体。但囿于立法阙如,司法解释的零散规定难以实现逻辑自洽,司法实践更存在多种做法,农村承包经营户的民事诉讼主体地位就变得颇值怀疑了。基于此,本文试图通过分析证实现行规定与司法实践中“农村承包经营户”的民事诉讼主体地位未能真正确立,进而阐明其不宜作为民事主体纳入民法典中,希冀于民法典整合时改进与完善。

一、现行法上的规定:逻辑难自洽

《民事诉讼法》第48条第1款规定:“公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人。”既然《民法通则》将“农村承包经营户”纳入“公民(自然人)”章节,那么其应按“公民”作为民事诉讼的当事人。但问题在于,裁判文书中应当如何列明诉讼当事人,是将“农村承包经营户”作为诉讼当事人,还是将“户主”作为诉讼当事人,抑或将“农村承包经营户”的全部成员作为诉讼当事人?对此,相关立法未予明确。

《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》(以下简称《民通意见》)第41条规定:“起字号的工商户,在民事诉讼中,应以营业执照登记的户主(业主)为诉讼当事人,在诉讼文书注明系某字号的户主。”与此有所不同,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称《民诉解释》)第59条第1款规定:“在诉讼中,个体工商户以营业执照上登记的经营者为当事人。有字号的,以营业执照上登记的字号为当事人,但应同时注明该字号经营者的基本信息。”参照此规定,农村承包经营户一般没有字号,其应当以户口本上所登记的“户主”为诉讼当事人,“农村承包经营户”则不宜作为诉讼当事人。

最高人民法院关于农村土地承包纠纷问题相继出台了系列司法解释,其中三个不同程度地涉及到诉讼当事人问题。其一,1986年发布的《关于审理农村承包合同纠纷案件若干问题的意见》。该意见第10条规定:“合伙承包人在诉讼过程中,应作为共同诉讼人对待。合伙人众多的,可由他们选派代表(须经法院认可)参加诉讼。”其二,1999年公布的《关于审理农业承包合同纠纷案件若干问题的规定(试行)》。该规定第4条第1款规定:“共同承包人数众多的,应当推选代表人进行诉讼。”其三,2005年公布的《关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《农地承包纠纷解释》)。该解释第3条规定:“承包合同纠纷,以发包方和承包方为当事人。”“前款所称承包方是指以家庭承包方式承包本集体经济组织农村土地的农户,以及以其他方式承包农村土地的单位或者个人。”同时第4条第1款规定:“农户成员为多人的,由其代表人进行诉讼。”

前两个司法解释中,无论是“合伙承包人”还是“共同承包人”,其均作为共同诉讼人,但尚不明确“农村承包经营户”的各成员是否应作为“合伙承包人”抑或“共同承包人”,因而,“农村承包经营户”及其成员的诉讼地位似乎也不甚明确。第三个司法解释则明确规定以“农户”(即农村承包经营户)为承包合同纠纷中的诉讼当事人,并且可以由农户代表人进行诉讼。③实际上《农地承包纠纷解释》第3条的适用范围相当有限(详见下文分析),现实中多已突破该条限制的范围,此处仅从“农村承包经营户”作为一方当事人的视角分析相关问题。下文将主要以《农地承包纠纷解释》的规定为依据展开论述。

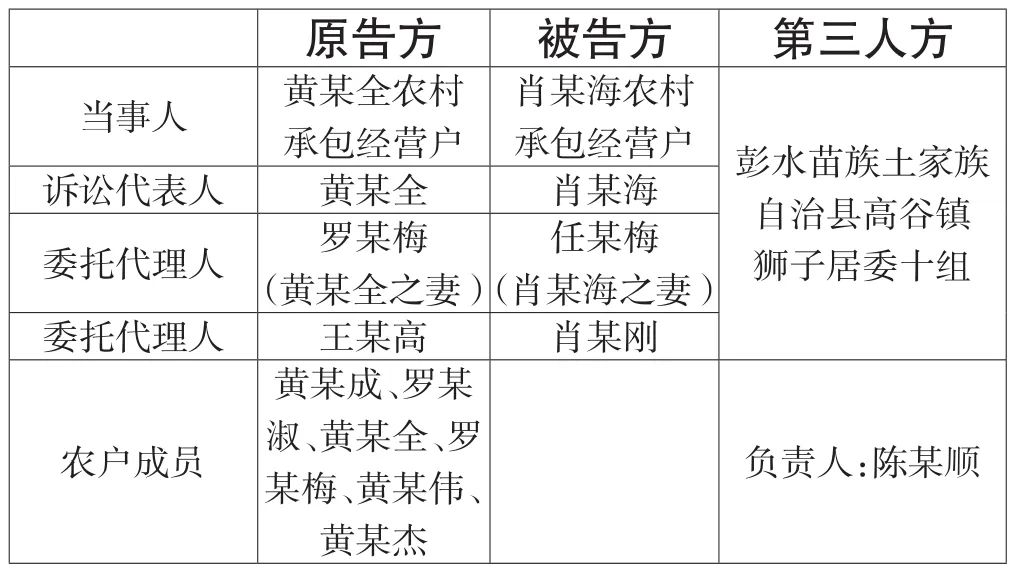

为了更清晰地说明诉讼当事人状况,特以“黄某全农村承包经营户与肖某海农村承包经营户土地承包经营权确认纠纷案”④参见“黄某全农村承包经营户诉肖某海农村承包经营户土地承包经营权确认纠纷案”,重庆市第四中级人民法院(2015)渝四中法民终字第00899号民事判决书。为例阐述。该案当事人情形如下表格:

原告方 被告方 第三人方当事人 黄某全农村承包经营户肖某海农村承包经营户 彭水苗族土家族自治县高谷镇狮子居委十组诉讼代表人 黄某全 肖某海委托代理人 罗某梅(黄某全之妻)任某梅(肖某海之妻)委托代理人 王某高 肖某刚农户成员黄某成、罗某淑、黄某全、罗某梅、黄某伟、黄某杰负责人:陈某顺

根据《农地承包纠纷解释》第4条规定,土地承包纠纷案似应采取代表人诉讼制度。所谓代表人诉讼,是指“当事人一方或者双方人数众多,由其中的一人或者数人代表群体起诉或者应诉,法院的裁判对该群体所有成员均有拘束力的诉讼。”⑤齐树洁主编:《民事诉讼法》,厦门大学出版社2009年版,第155页。但从上述条文规定及实际案例情形来看,这种当事人列明方式显然不属于代表人诉讼制度。

首先,上述情形难以满足适用代表人诉讼的条件。代表人诉讼制度中的诉讼代表人本身必须是当事人群体的成员,而本案的当事人是“黄某全农村承包经营户”,其应该是单一主体,难谓“当事人群体”。退一步讲,即便将“黄某全农村承包经营户”看作当事人群体,本案情形也不符合当事人人数众多的法定条件。根据《民事诉讼法》第53条及《民诉解释》第75条的规定,“人数众多,一般指十人以上”,而本案情形远未达到“人数众多”的要求。实际上随着社会经济发展,家庭规模呈现日益小型化趋势,根据《中国家庭发展报告(2014年)》,中国平均家庭户规模现为3.02人。⑥参见国家卫生计生委计划生育家庭发展司网站:http://www.nhfpc.gov.cn/jtfzs/s7873/201405/e11bde 88c6e1497a9f9653ce5e1a9e 50.shtml,2016年10月11日访问。因此,上述情形并无采取代表人诉讼的现实必要。

其次,相关规定也不符合代表人诉讼的特殊程序。根据《民事诉讼法》第53条及《民诉解释》第76条、第78条的规定,诉讼代表人应当由全体当事人推选出来,且“代表人为二至五人”。然而,上述纠纷中的诉讼代表人则需按照相关司法解释的规定来确定。《农地承包纠纷解释》第4条第2款规定,农户诉讼代表人应按照以下情形确定:“土地承包经营权证等证书上记载的人”;“未依法登记取得土地承包经营权证等证书的,为在承包合同上签字的人”;“前两项规定的人死亡、丧失民事行为能力或者因其他原因无法进行诉讼的,为农户成员推选的人”。这无疑极大限制甚至剥夺了当事人的某些诉讼权利,尤其是处分权。而且,“代表人变更、放弃诉讼请求或者承认对方当事人的诉讼请求,进行和解,必须经被代表的当事人同意”,基于《农地承包纠纷解释》产生的诉讼代表人显然没有此类权限限制。因此,上述情形下产生的诉讼代表人实际与代表人诉讼制度的设置初衷相违背。

此外,本案“诉讼代表人”与“委托代理人”同属同一“农村承包经营户”的合理性也值得怀疑。如果将该“农村承包经营户”看作当事人群体,那么作为当事人的“罗某梅”同时作为“委托代理人”显然不妥当,因为诉讼代理人不能是诉讼当事人。如果该“农村承包经营户”仅为独立主体,那么“黄某全”就不符合诉讼代表人的条件,同时“罗某梅”到底受何人委托、由何人出具委托书、甚至能否作为诉讼代理人均成为难以回答的问题。⑦《民事诉讼法》第58条对委托代理人的范围作了规定,具体包括以下三类:(一)律师、基层法律服务工作者;(二)当事人的近亲属或者工作人员;(三)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

综上来看,通过代表人诉讼制度来解决“农村承包经营户”的诉讼主体问题难谓妥善,不仅很大程度上偏离了既有的代表人诉讼制度规范,也难以圆融地解释农户、诉讼代表人、委托代理人之间的相互关系,甚至可能出现混乱情形。

既然如此,《农地承包纠纷解释》所谓“由其代表人进行诉讼”、“农户代表人”是否另有他意?的确,民事诉讼中还可能存在另一种称作“诉讼代表人”的情形。如最高人民法院于2016年4月公布的《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(四)》(征求意见稿)第30条第1款就明确规定“监事会、监事或者董事会、执行董事依据公司法第一百五十一条第一款起诉的,应当列公司为原告,由监事会负责人、监事或者董事长、执行董事担任诉讼代表人。”最高人民法院《关于审理公司强制清算案件工作座谈会纪要》等也有相关规定。然而,根据《民事诉讼法》第48条第2款规定,此类“诉讼代表人”仅限于法人或者其他组织。⑧《民事诉讼法》第48条第2款规定:“法人由其法定代表人进行诉讼。其他组织由其主要负责人进行诉讼。”但根据《民法通则》与《民法总则》,“农村承包经营户”既不属于法人,也不属于其他非法人组织,而是作为“自然人”的特殊情形。显然,《农地承包纠纷解释》规范下的“农户代表人”不能纳入此种类型。

值得注意的是,“个人合伙”在民事诉讼中也曾遇到类似窘境。因为《民法通则》也将“个人合伙”纳入“公民(自然人)”章节。而《民通意见》第45条则规定“起字号的个人合伙”在民事诉讼中以字号为诉讼当事人,并由合伙负责人为诉讼代表人;“未起字号的个人合伙”,合伙人在民事诉讼中为共同诉讼人。不知道是否因为立法者已经意识到如此规定存在的弊端,《民法总则》不再规定“个人合伙”。这样一来,上述问题便迎刃而解了,“起字号的个人合伙”可以归入其他组织(或称非法人组织),⑨《民事诉讼法》及《民诉解释》将民事诉讼主体分为公民、法人、其他组织;《民法总则(草案)》将民事主体分为自然人、法人、非法人组织。有学者认为使用“其他组织”作为标题不甚严谨,因为只有自然人、法人都是组织的时候,才讲到其他组织,因此使用其他主体或者非法人团体更为合适。参见陈小君:《制定中国民法典与国情本色》,载中国民商法律网:http://www.civillaw.com.cn/zt/ t/?id=29666,2017年1月14日访问。按照《民事诉讼法》第48条第2款规定的“诉讼代表人”来解决诉讼当事人安排问题;“未起字号的个人合伙”作为共同诉讼人,则可以按照《民事诉讼法》第53条规定的“代表人诉讼制度”来解决诉讼当事人安排问题。

二、司法裁判的考察:实践多弃用

尽管《农地承包纠纷解释》明确规定承包合同纠纷中以农户为当事人,但从司法实践来看,绝大多数法院在审理相关案件时并未遵循这项规定。

(一)基本检索信息

笔者通过中国裁判文书网的高级检索系统进行了简单检索:案件名称输入“农村承包经营户”关键词;⑩案件名称一般都包括当事人的全称,因而在案件名称中输入“农村承包经营户”的关键词基本可以检索到以“农村承包经营户”作为当事人的相关案例。案由为“民事案由”;案件类型为“民事案件”;裁判日期为“2015.01.01—2015.12.31”。⑪本文所涉及的关于“农村承包经营户”的案例均在此检索范围内。共有423个检索结果,即共有裁判文书423份,⑫参见中国裁判文书网:http://wenshu.court.gov.cn/list/list/?sorttype=1&conditions=searchWord+002+ AY++,案由:民事案由&conditions=searchWord+农村承包经营户+AJMC++,案件名称:农村承包经营户&conditions=searchWord+2+AJLX++案件类型:民事案件&conditions=searchWord++CPRQ++,2016年10月10日访问。虽然有423份裁判文书,但并不意味着一定有423个案件,因为可能存在重复裁判文书、同一案件存在不同裁判文书等情形,本文暂且忽略这种误差。其基本情况如下:

审结法院 裁判文书(份)重庆市法院 343安徽省法院 40黑龙江省法院 19浙江省法院 7湖北省法院 7福建省法院 4广西壮族自治区法院 1四川省法院 1贵州省法院 1共计 423

在民事案由下共有物权纠纷232件,合同、无因管理、不当得利纠纷191件。其中多数能到三级案由,少数则仅到二级案由,还有些可到四级案由。在三级案由中,“农村土地承包合同纠纷”出现最多,共有157件,其中重庆市法院审结的有138件。基于此,再对同一时间段的“农村土地承包合同纠纷”案件进行了检索:案由输入“农村土地承包合同纠纷”;案件类型为“民事案件”;裁判日期为“2015.01.01—2015.12.31”。共有18862个检索结果,即共有裁判文书18862份。⑬参见中国裁判文书网:http://wenshu.court.gov.cn/list/list/?sorttype=1&conditions=searchWord+00200 4001054+AY++案由:农村土地承包合同纠纷&conditions=searchWord+2+AJLX++案件类型:民事案件&conditions=searchWord++CPRQ++,2016年10月15日访问。需说明的是,这些案件中可能有其他方式承包的土地承包合同纠纷,但考虑到有些家庭承包的土地承包合同纠纷也被归入“农业承包合同纠纷”案由,两相中和后,本文暂以上述检索结果为准。这个数据与2014年全国各级法院审结的“农村承包合同纠纷”⑭值得注意的是,按照《民事案件案由规定》,“农村承包合同纠纷”的称谓并不规范,但《人民法院工作年度报告(2014)》表述如此。同样地,2014年、2015年《最高人民法院工作报告》所涉及的案由也没有严格遵循《民事案件案由规定》。长期以来,“农村承包合同”一般意义上即指农户与村集体之间的土地承包合同。参见赵晓力:《通过合同的治理——80年代以来中国基层法院对农村承包合同的处理》,载《中国社会科学》2000年第2期。案件数量大致相当。根据最高人民法院发布的《人民法院工作年度报告(2014)》,2014年全国各级法院“审结农村承包合同纠纷案件18530件”。⑮参见最高人民法院网:http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-13848.html,2017年2月11日访问。进言之,在2015年全国各级法院审结的“农村土地承包合同纠纷”案件中,将“农村承包经营户”列为当事人的案件仅占全部案件的约0.83%。

(二)检索信息分析

通过对上述检索信息及相关案例进行仔细分析之后,会发现司法实践中“农村承包经营户”作为诉讼主体存在诸多问题。

第一,绝大多数法院没有将“农村承包经营户”作为诉讼当事人对待。

如上文所述,尽管《农地承包纠纷解释》已明确规定承包合同纠纷中以家庭承包的“农户”为诉讼当事人,但由2015年的检索信息来看,按照此规定列明诉讼当事人的案件仅占全年同类案件的约0.83%,而重庆市法院审结的案件又占其中的约87.9%。也就是说,全国绝大多数法院没有遵循《农地承包纠纷解释》的相关规定,只有重庆市法院基本遵循了上述规定。为何会出现这种情形?因为重庆市高级人民法院于2007年发布的《关于当前民事审判若干法律问题的指导意见》(以下简称《重庆高院指导意见》)重新明确了“农村承包经营户”在农村土地承包合同纠纷案件中的诉讼主体地位。该指导意见第43条规定:“诉讼中既不能以签订合同的户主为当事人,也不能以该户所有的家庭成员为当事人,应当以农村承包经营户为当事人,如‘XX农村承包经营户’,户主为诉讼代表人。”据此,“农村承包经营户”为独立的诉讼当事人,“户主”仅为上文所述第二种意义上的“诉讼代表人”。但如上文所述,根据《民事诉讼法》第48条,此种“诉讼代表人”仅限于法人或者其他组织,而“农村承包经营户”则附于自然人章节,程序法与实体法明显不相衔接。

就此而言,在地方高院没有申明必须以“农村承包经营户”作为农村土地承包合同纠纷案件的诉讼当事人的情况下,全国绝大多数法院自动规避了《农地承包纠纷解释》的相关规定。其大致可以说明两点:其一,以“农村承包经营户”作为诉讼当事人可能并不妥当,甚至存在诸多适用上的弊端。其二,以其他方式列明农村土地承包合同纠纷案件的当事人并无明显不妥,而且可能更为便捷、清晰。也就是说,“农村承包经营户”作为诉讼主体在司法实践中具有极大的可替代性。

第二,“农村承包经营户”作为诉讼当事人的情形并没有限于“承包合同纠纷”。

无论是《农地承包纠纷解释》还是《重庆高院指导意见》,都将“农村承包经营户”作为诉讼当事人的案件限于“农村土地承包合同纠纷”。按照《农地承包纠纷解释》第3条的规定,只有在关涉发包方与承包方的承包合同纠纷中,“农村承包经营户”才具有诉讼当事人地位,而在其他的农村土地承包纠纷中,如承包经营权侵权纠纷、承包经营权流转纠纷、承包地征收补偿费用分配纠纷、承包经营权继承纠纷等,“农村承包经营户”则不具诉讼当事人地位。这可以从上述司法解释的相关规定中解读出来,其第1条列举了农村土地承包民事纠纷的类型,而第3条则限于第1条所列举的第一种类型,并强调了“以发包方和承包方为当事人”。至于其他纠纷类型的诉讼主体,该司法解释则未规定,但显然不应采取第3条所规定的方式,否则第3条的限定条件将变得毫无意义。与之相较,《重庆高院指导意见》所称的“农村土地承包合同纠纷”则应更为宽泛一些。因为该规定仅仅针对“农村承包经营户”的诉讼主体地位,并没有限定对方当事人的范围。故而,土地承包经营权流转合同纠纷案件中也应可以适用。

然而归根到底,二者实际均对“农村承包经营户”作为诉讼当事人的情形设置了一定范围。也就是说,“农村承包经营户”某种程度上只有相当有限的民事诉讼权利能力,这显然与其具有民事主体资格的情形不符。从司法实践来看,“农村承包经营户”作为诉讼主体的案件已经远远突破了上述规定所设置的范围,不仅涉及多种合同纠纷,还涉及物权保护、所有权、用益物权等物权纠纷以及不当得利纠纷、无因管理纠纷。并且,物权纠纷案件数量已经较大幅度超过合同纠纷数量。但随之而来的问题是,这些纠纷中“农村承包经营户”作为诉讼主体是否真的妥当?

在“胡某林农村承包经营户与江津区中山镇常乐村民委员会太平寺村民小组、重庆燕山建设(集团)有限公司侵害集体成员权益纠纷案”⑯参见“胡某林农村承包经营户与江津区中山镇常乐村民委员会太平寺村民小组、重庆燕山建设(集团)有限公司侵害集体成员权益纠纷案”,重庆市江津区人民法院(2015)津法民初字第04467号民事判决书。该案原告为“胡某林农村承包经营户”,被告分别为“江津区中山镇常乐村民委员会太平寺村民小组”“重庆燕山建设(集团)有限公司”。中,原告“胡某林农村承包经营户”认为被告太平寺村民小组作出的《新修建公路占地问题专题会》的会议决定程序违法,且会议内容严重侵害了村民的合法权益,请求法院予以撤销。根据《中华人民共和国村民委员会组织法》第36条第1款和《中华人民共和国物权法》(以下简称《物权法》)第63条第2款的规定,集体经济组织、村民委员会或者其负责人作出的决定侵害集体成员合法权益的,请求人民法院撤销的主体应是受侵害的集体成员或村民,而不应当是农户。对此,审理法院认为“鉴于农户是由集体成员组成,且本案农户与案件有利害关系,为节约司法资源和减轻当事人诉累”,故准许“胡某林农村承包经营户”作为原告提起诉讼,并对案件进行实体审理。在实体法明确规定撤销权请求主体情形下,审理法院应当按照实体法规定列明诉讼当事人,以节约资源和减轻诉累为由而将不适格主体列为当事人的做法不甚妥当。

在“成某梅农村承包经营户与成某秀农村承包经营户房屋买卖合同纠纷案”⑰参见“成某梅农村承包经营户与成某秀农村承包经营户房屋买卖合同纠纷案”,重庆市石柱土家族自治县人民法院(2015)石法民初字第00068号民事判决书。该案原告为“成某梅农村承包经营户”,诉讼代表人成世梅;被告为“成某秀农村承包经营户”,诉讼代表人成世秀。中,原告“成某梅农村承包经营户”诉称:被告“成某秀农村承包经营户”于2006年将其在石柱县的房屋出售给原告后,不配合办理房屋过户登记。故而请求判令被告协助原告办理房屋过户手续。本案起诉时,原告方以成某梅、冯某华为原告,被告方以成某秀为被告,但为了“符合我国农村住房‘一户一宅’的政策”,审理法院经当事人同意直接将原告、被告变更为农村承包经营户。实际上,本案涉及的《买卖合同》是由冯某华与成某秀所签订的。诉讼当事人变更后,作为房屋买卖合同当事人的冯某华反而失去了诉讼当事人地位,以至于出现实体权利人与程序权利人不相一致的窘境。尽管《中华人民共和国土地管理法》第62条规定农村村民实行一户一宅制,但这并不意味着农村房屋所有权的主体是“农村承包经营户”,也不意味着农村村民在法律允许的情形下所进行的农村房屋买卖合同的当事人是“农村承包经营户”,⑱参见申惠文:《论农村承包经营户的死亡》,载《河南财经政法大学学报》2016年第2期。更不意味着其可以基于买卖合同提起诉讼。该案审理法院显然没能准确把握“一户一宅”政策,将其强行贯彻到农村房屋买卖合同之中,进而混淆了合同当事人与基于合同提起的诉讼当事人。

在“杨某华农村承包经营户与哈尔滨市香坊区幸福镇红升村村民委员会承包地征收补偿费用分配纠纷案”⑲参见“杨某华农村承包经营户与哈尔滨市香坊区幸福镇红升村村民委员会承包地征收补偿费用分配纠纷案”,黑龙江省哈尔滨市香坊区人民法院(2015)香幸民初字第230号民事判决书。该案原告为“杨某华农村承包经营户”,诉讼代表人杨某华;被告为“哈尔滨市香坊区幸福镇红升村村民委员会”,法定代表人孔某东。中,原告“杨某华农村承包经营户”诉称:2007年被告红升村的土地被征收,并就补偿费用分配通过了相关决定,农村集体经济组织成员有地的按17万元分配,无地的分配13万元。现杨某华之女刘某彤未分得任何款项,故请求被告给付原告土地补偿款13万元。本案中,该村征地补偿费用按照农村集体经济组织成员有地或者无地的标准进行分配,杨某华之女刘某彤作为该村集体经济组织成员因无地而应分得13万元补偿款,但以“杨某华农村承包经营户”作为本案原告显然不妥。《农地承包纠纷解释》第24条规定,“征地补偿安置方案确定时已经具有本集体经济组织成员资格的人,请求支付相应份额的,应予支持。”⑳《山东省高级人民法院2008年民事审判工作会议纪要》也规定,“如果集体经济组织就集体土地征收补偿费用的分配形成了方案,集体经济组织成员请求分配补偿费用向人民法院起诉的,人民法院应当作为民事案件予以受理。”因此,请求分配征地补偿费的主体应是具有集体经济组织成员资格的个人,以“农村承包经营户”作为诉讼当事人反而有遗漏真正的征地补偿费分配请求权利人之嫌,况且该农村承包经营户的多数成员已经获得征地补偿费。

由此可见,在扩张适用《农地承包纠纷解释》相关规定时,“农村承包经营户”作为诉讼当事人的诸多情形并不妥当,且难以与实体规范相匹配。

第三,“农村承包经营户”作为诉讼当事人的现实情形较为混乱。

尽管许多法院在审理相关案件时将“农村承包经营户”列为诉讼当事人,但具体操作方式却并不统一,甚至存在较为混乱的情形。

多数法院采取“‘XXX农村承包经营户’作为诉讼当事人,成员‘XXX’作为诉讼代表人”的模式。㉑参见“覃某林农村承包经营户诉重庆市渝北区兴隆镇徐堡村8组农村土地承包合同纠纷案”,重庆市第一中级人民法院(2014)渝一中法民终字第07014号民事判决书;“彭某兵诉赵某博农村承包经营户土地承包经营权纠纷案”,重庆市第四中级人民法院(2015)渝四中法民终字第00934号民事判决书。有些法院则使用“‘XXX农村承包经营户’作为诉讼当事人,成员‘XXX’作为代表人”的表述。㉒参见“李某义农村承包经营户与重庆市江津区李市镇小学校相邻关系纠纷案”,重庆市江津区人民法院(2015)津法民初字第09271号民事裁定书。个别法院也将“农村承包经营户”称为“农村土地承包经营户”。㉓参见“代某贵与冯某宽农村土地承包经营户物权保护纠纷再审案”,重庆市高级人民法院(2015)渝高法民申字第01245号民事裁定书。

在“XXX”作为土地承包经营权证上记载的人或者户主已经死亡时,有的法院仍然将“XXX农村承包经营户”列为诉讼当事人。根据《农地承包纠纷解释》第4条规定,在土地承包经营权证上记载的人或者在承包合同上签字的人死亡时,由农户成员推选的人作为代表人进行诉讼,但未具体规定如何列明诉讼当事人。《重庆高院指导意见》第43条也仅规定以“XXX农村承包经营户”作为诉讼当事人,户主为诉讼代表人,至于“XXX”是否为户主则语焉不详。多数法院列明的“XXX农村承包经营户”中的“XXX”与诉讼代表人是一致的。但也存在不一致的情况,如“邓某全农村承包经营户与重庆市江北区复盛镇协睦村第三农村经济合作社承包地征收补偿费用分配纠纷案”㉔参见“邓某全农村承包经营户与重庆市江北区复盛镇协睦村第三农村经济合作社承包地征收补偿费用分配纠纷案”,重庆市第一中级人民法院(2014)渝一中法民终字第06978号民事判决书。中,原告为“邓某全农村承包经营户”,诉讼代表人则为“邓某兴”。究其原因,曾经的户主与承包合同签字人“邓某全”已于十几年前去世,其自然无法作为诉讼代表人。由于农村土地承包合同期限较长,土地承包经营权登记尚不完善,登记证书记载人或者承包合同签字人在承包期内死亡情况时有发生。如果仅仅因为登记证书没有变更记载人或者承包合同没有重新签订,而将死者冠于农村承包经营户前作为诉讼当事人,明显不妥。一则如此表述的“农村承包经营户”是承包合同签订时的状况而非当前的实际情况,如同公司新设分立之后不应再以原公司名义进行民事活动;二则作为“农村承包经营户”的代表人与作为涉案纠纷的诉讼代表人不相一致,难免有实体法与程序法相冲突之嫌。

许多法院只将一方当事人列为“XXX农村承包经营户”,另一方当事人却仅列明相关农村承包经营户的成员。在“王某银农村承包经营户与王某华返还原物纠纷案”㉕参见“王某银农村承包经营户与王某华返还原物纠纷案”,贵州省修文县人民法院(2015)修民初字第989号民事判决书。中,原告为“王某银农村承包经营户”,代表人为“王某银”;被告则为“王某华”;另有第三人“陈某棋”“王某玉”等。涉案土地由王某银交由王某玉耕种,其后王某玉将该宗土地与陈某棋的某宗土地进行了互换,而陈某棋又将该宗土地与被告王某华的某宗土地进行了互换,故而涉案土地现由王某华耕种。如果说王某银将涉案土地交给王某玉耕种属于农村承包经营户的行为,那么之后第三人与被告之间的互换同样属于农村承包经营户的行为,而且现在耕种涉案土地的并非王某华个人而是“王某华农村承包经营户”。照此逻辑,“王某银农村承包经营户”不应要求“王某华”返还原物,而应要求“王某华农村承包经营户”返还原物,也即被告应该为“王某华农村承包经营户”。实际上,审理法院仅列明一方当事人为“XXX农村承包经营户”的情形并不少见。㉖参见“李某政农村承包经营户与李某会排除妨害纠纷案”,湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院(2015)鄂恩施中民终字第00531号民事判决书;“王某林农村承包经营户与王某贤、焦某荣不当得利纠纷案”,重庆市长寿区人民法院(2014)长法民初字第03875号民事判决书。

三、未来的立法建议:“改删挪”策略

在现有诉讼法框架下,“农村承包经营户”作为诉讼主体的既有规定难以进行逻辑自洽地解释,甚至存在多方龃龉;从司法实践看,“农村承包经营户”的诉讼主体地位并未得到大多数法院的认可,已经承认“农村承包经营户”诉讼主体地位的裁判案例也多有列明不规范的情况,甚至出现混乱。综合来看,“农村承包经营户”的民事诉讼主体地位值得怀疑。其实这也就意味着“农村承包经营户”的民事主体地位已经发生动摇,进而就需要重新考虑《民法总则》继续沿袭《民法通则》模式的妥当性了。为了避免实体法与程序法可能存在的冲突,也为了司法裁判适用的统一性和规范性,考量修改程度、立法成本等因素之后,笔者认为可以采取以下三种策略:第一,在《民法总则》既已规定情形下,修改“农村承包经营户”作为诉讼主体的相关规定;第二,按照立法计划,2020年民法典各分编同时审议并进行民法典整合,㉗参见李建国:《关于〈中华人民共和国民法总则(草案)〉的说明》,载《人民日报》2017年3月9日。若根据时情“农村承包经营户”确无存在之必要,则《民法总则》应删除关于“农村承包经营户”的规定;第三,若彼时立法者认为“农村承包经营户”仍有存在之必要,则《民法总则》将其挪入“非法人组织”章节。

(一)修改诉讼主体的相关规定

在《民法总则》通过之前,中国法学会民法典编纂项目领导小组和中国民法学研究会曾组织撰写并发布了《中华人民共和国民法典·民法总则专家建议稿》,并经修改后提交全国人大常委会法制工作委员会。该专家建议稿同样沿袭了《民法通则》的立法模式,将“农村承包经营户”归入“自然人”一章。针对此,曾有不少学者提出批评意见。㉘参见万建华、钟菲:《浅析民法典总则对个体户及承包户的体系安排——以中国法学会〈民法总则专家建议稿(征求意见稿)〉为例》,王保树主编:《中国商法年刊(2015年)》,法律出版社2015年版,第420页以下;陈小君:《制定中国民法典与国情本色》,载中国民商法律网:http://www.civillaw.com.cn/zt/t /?id=29666,2017年3月14日访问。但《民法总则》的起草者并没有采纳批评者的意见,而是依然按照《民法通则》及专家建议稿的立法模式来规定“农村承包经营户”。

当《民法总则》又回到《民法通则》的起点时,“农村承包经营户”的民事主体地位确定无疑,那么就应当重新设计“农村承包经营户”的民事诉讼当事人规则,以避免当前规定存在的适用困境。对此,有学者提出可以把户主为代表人的家庭诉讼视为一种特殊的代表人诉讼,通过适当调整既有代表人诉讼规则的人数限制、诉讼程序、权利来源等,以解释家庭诉讼的合理性。㉙参见徐朝亮、王栓:《家庭的民事诉讼形式初探》,载《商丘师范学院学报》2009年第1期。然而,这种特殊的代表人诉讼形式是由“户主”作为一方当事人,并以自己名义进行民事诉讼,其本质仍是将农村承包经营户的全体成员视为诉讼当事人,而没有突出或者表现出“农村承包经营户”的诉讼主体地位。其结果是“农村承包经营户”取得了民事主体地位,却丧失了民事诉讼主体地位,显然难以实现实体法与程序法的衔接。

笔者认为,可以通过《民事诉讼法》第48条第2款的扩张适用来寻求“农村承包经营户”民事诉讼主体地位的合理解释。具体而言,《民事诉讼法》第48条第1款规定了民事诉讼的当事人包括公民、法人和其他组织;第2款规定了法人、其他组织可以分别由其法定代表人、主要负责人进行诉讼,但并未明确“公民”是否也可以由其“代表人”进行诉讼。既然法律并未作出禁止性规定,那么“公民”(主要是农村承包经营户)就可以作为民事诉讼当事人,并由其“代表人”(一般为户主)进行诉讼。在《民事诉讼法》未能修改情形下,最高人民法院可以出台相关司法解释,明确“农村承包经营户”为诉讼当事人,同时明确由“户主”(或成员推选的人)作为“代表人”进行诉讼。需强调的是,法院在列明“户主”诉讼地位时应标明为“代表人”,而非“诉讼代表人”,否则可能又与代表人诉讼制度相混淆。

顺便提及,在被监护人致人损害案件中,被告如何确定,在理论与实务上素有争议。㉚相关争论可参见刘保玉:《监护人责任若干争议问题探讨》,载《法学论坛》2012年第3期。如果采取上述策略,在该类案件中,将被监护人列为诉讼当事人(即被告),其法定代理人列为“代表人”(或称“法定代表人”),似乎可以得到较为妥善的解释。因为诉讼当事人并不一定是责任的承担者,而代表人也可能承担责任。3“1农村承包经营户”作为诉讼当事人的情形如此,被监护人作为诉讼当事人的情形亦是如此。

(二)删除“农村承包经营户”

尽管《民法通则》已经在“公民(自然人)”章节明确规定了“农村承包经营户”,但其究竟能否作为民事主体却一直存在理论争议。有学者认为“农村承包经营户”属于独立的民事主体,有学者则予以否定;也有学者认为“农村承包经营户”并非民事主体而是商事主体,还有学者则认为“农村承包经营户”并非法律概念。㉜参见李永安:《农村承包经营户法律地位问题的立法探究》,载《广西政法管理干部学院学报》2010年第3期;游文丽、张萱:《农村承包经营户的法律地位问题探究》,载《北京化工大学学报(社会科学版)》2013年第2期。

晚近有学者论证了“农村承包经营户”存在主体法、财产法、家庭法和社会法的四重属性,而这种特性造成法律解释和使用的困境。同时,“农村承包经营户”的概念本身也背离了城乡一体化的改革目标,加之家庭成员个体利益诉求日益强化,使得“承包经营”名存实亡、“户”的概念逐步瓦解。这些因素导致“农村承包经营户”事实上的死亡。㉝参见申惠文:《论农村承包经营户的死亡》,载《河南财经政法大学学报》2016年第2期。也有学者指出,《中华人民共和国农村土地承包法》(以下简称《农村土地承包法》)正在酝酿修改,其有取消“户”的趋势,而更多倾向于成员权制度的建立,民法典编纂应与之相衔接。同时,从《农村土地承包法》的专项调研来看,因为“户”具有模糊性,实际纠纷处理一般针对个人,而非“户”;而且“户”的承包合同方式一定程度上引发了严重的土地矛盾,损害了许多具有成员权的农民的利益。因此,应该取消或者改造“农村承包经营户”等,以使立法体现社会发展。㉞参见陈小君:《制定中国民法典与国情本色》,载中国民商法律网:http://www.civillaw.com.cn/zt/t /?id=29666,2017年3月14日访问。

从既有法律规范看,“农村承包经营户”具有极大的可替代性,取消之后不会损害民事主体规范的完整性,反而会疏解现行法律解释的困境与减少实体法与程序法之间的冲突。实际上,《物权法》已经为取消“农村承包经营户”埋入伏笔。《物权法》第181条规定企业、个体工商户、农业生产经营者可以将其现有以及将来的动产设定浮动抵押。其使用“农业生产经营者”而非“农村承包经营户”应是有意为之,因为在2005年公布的《物权法(草案)》中,同一条文使用的仍是“农村承包经营户”。也就是说物权法立法过程中的这一变化某种程度上反应了立法者有意取消“农村承包经营户”的倾向。

改革开放以来,农村社会经历了巨大变迁,家庭共同体的地位不再凸显,个人中心主义逐渐兴盛,“农村承包经营户”的概念也显得不相适宜。目前户籍制度改革正在如火如荼地进行,取消城乡二元户籍制度势在必行,㉟参见严冰、雷龚鸣:《中国告别城乡二元户籍制度》,载《人民日报》(海外版)2016年9月23日。如果继续保留“农村承包经营户”的概念,某种程度上无疑为户籍制度改革设置了法律障碍。因此,在民法典整合完成之际,删除《民法总则》中关于“农村承包经营户”的规定当是现实所需。

(三)挪入“非法人组织”一章

渐进式的改革往往更能获得成功,《民法通则》确立“农村承包经营户”的民事主体地位已有三十年,宪法也规定农村集体经济组织以家庭承包经营为基础,立法者的保守性与依赖性可能使得直接删除“农村承包经营户”的规定难以实现。因此,如果立法者认为仍有规定“农村承包经营户”的必要,可以在保留这一概念的前提下,将其挪入“非法人组织”章节,明确其“非法人组织”的民事主体地位。

从司法解释与学理研究看,非法人组织(或称其他组织)具有以下六个特征:不具备非法人资格的组织;合法成立,具有一定权利能力和行为能力;有一定组织机构和财产;有自己的团体利益;可以以自己名义对外从事民事活动,并以自己名义独立起诉和应诉;不能独立承担民事责任。在根据现行法律规定对“农村承包经营户”进行分析后,有学者认为“农村承包经营户”基本符合上述六个特征,其应属于其他组织或者非法人组织。因此,建议“民法总则”将“农村承包经营户”安排在其他组织(或称非法人组织)一章。㊱参见沈文朋:《农村承包经营户:从独立民商事主体到适当的有限责任》,载《华南师范大学学报(社会科学版)》2012年第3期。类似观点,另可参见万建华、钟菲:《浅析民法典总则对个体户及承包户的体系安排——以中国法学会〈民法总则专家建议稿(征求意见稿)〉为例》,王保树主编:《中国商法年刊(2015年)》,法律出版社2015年版,第420页以下。

随着农业现代化的发展,农村家庭经营不再是组织农业生产的唯一形式,新型农业经营主体呈现出多元化趋势。2008年中共中央十七届三中全会通过的《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出:“有条件的地方可以发展专业大户、家庭农场、农民专业合作社等规模经营主体。”2014年农业部印发了《关于促进家庭农场发展的指导意见》,以落实中央政策要求,加快构建新型农业经营体系并促进家庭农场发展。根据该指导意见,家庭农场“保留了农户家庭经营的内核,坚持了家庭经营的基础性地位,适合我国基本国情,符合农业生产特点,契合经济社会发展阶段,是农户家庭承包经营的升级版”。㊲“家庭农场作为新型农业经营主体,以农民家庭成员为主要劳动力,以农业经营收入为主要来源,利用家庭承包土地或流转土地,从事规模化、集约化、商品化农业生产……”。换言之,在城镇化迅速发展、农村土地大规模流转的情形下,家庭农场正逐渐替代“农村承包经营户”作为组织农业生产主体的角色,并且其民(商)事主体地位也逐渐得到理论界认可。此外,各地方纷纷出台相关政策积极引导“家庭农场”创办者在个体工商户、个人独资企业、普通合伙企业、公司等四类主体中自主选择登记。㊳参见《杭州市人民政府办公厅关于加快培育发展家庭农场的实施意见》《武汉市人民政府办公厅关于加快发展家庭农场的意见》等。基于此,“农村承包经营户”介由“家庭农场”逐步转向法人或者非法人组织,以实现民事主体的类型化、规范化。

四、结语

尽管“农村承包经营户”的民事主体地位确立已久,但其民事诉讼主体地位却难以找到明确合理依据,司法实践中也长期得不到普遍认可,最终直接动摇了其民事主体地位。从现行民事主体规范来看,“农村承包经营户”显得过于另类,难以归入其中类型;从社会变迁与城镇化发展角度而言,“农村承包经营户”的存在也明显不合时宜。《民法总则》既已明确规定“农村承包经营户”的民事主体地位,当务之急应及时修改关于“农村承包经营户”的诉讼主体规范,以纠正实体法与程序法存在的衔接错位。藉民法典整合完成之际,删除《民法总则》中“农村承包经营户”的规定固然可以解决诸多现存问题,但立法者未必敢于冒此风险。妥协之后,将其变形纳入“非法人组织”也能避免许多法律解释困境。

魏振华,北京航空航天大学法学院博士研究生。