公共价值:行将崛起还是面临崩塌?

——基于综合性构念生命周期模型的分析

2017-05-10翟军亮

翟军亮

(中国矿业大学 公共管理学院,江苏 徐州 221116)

公共价值:行将崛起还是面临崩塌?

——基于综合性构念生命周期模型的分析

翟军亮

(中国矿业大学 公共管理学院,江苏 徐州 221116)

公共价值是公共价值理论的核心概念与基石,其发展状况直接决定着公共价值理论能否在公共行政发展史中占据一席之地。但公共价值理论与实践研究尚未从量变走向质的飞跃,学者们对公共价值的未来发展趋势持肯定与质疑的迥异态度。在此背景下,运用综合性构念生命周期模型对公共价值的发展状况进行分析的结果显示:公共价值的发展在经过“新兴的兴奋”阶段后,正处于“有效性挑战”阶段与“分类整理”阶段并存的状态;其未来发展理路应是,在进一步厘清公共价值构念并进行分类整理的基础上,着力推动公共价值理论在实践中的应用和实证研究,中国场域中可与网络治理背景下的政府改革相结合以实现双赢。

公共价值;综合性构念;生命周期模型

近二十年来,公共价值理论在世界范围内产生了广泛影响力,对网络治理场域中的政府行为、政策制定和公共服务等方面的理论与实践产生了深刻影响,正在成为公共管理领域中的下一件“大事”[1],公共价值的时代已经悄然来临[2]。在中国,公共价值理论为新常态下“建设什么样的政府,怎样建设政府”提供了新的理论支撑,其对公共治理实践的影响日渐显现。但是,作为该理论的核心概念与基石的公共价值却面临另一种境地,公共价值的理论与实践研究“量”的变化尚未催生“质”的变化。一方面,公共价值倡导者尚未就公共价值研究形成统一的概念与话语体系,他们往往采用功利主义的态度,从局部视角,从对自身学术研究有利的狭隘视角来阐释和发展公共价值的内涵与构成要素,无暇思考作为整体的公共价值的主要内容与发展方向等问题。另一方面,公共价值有效性捍卫者认为,公共价值这一概念太宽泛,包含太多内容,难以形成共识,甚至质疑公共价值能否作为理论[3]。根据生命周期模型,公共价值这一综合性构念的发展状况取决于前述两者之间的辩证关系,若公共价值能够有效回应并超越有效性捍卫者提出的挑战,则走向崛起,形成具有内在连贯性与一致性的学术概念;反之,则趋向于崩塌乃至消亡。那么,公共价值能具有长久的学术生命力吗?它将走向崛起还是面临崩塌?在此背景下,本文以综合性构念生命周期模型为分析工具,追踪公共价值的发展轨迹,分析其未来发展理路。

一、 生命周期模型:探讨综合性构念发展理路的工具

1999年,Hirsch和Levin在《综合性倡导者和有效性捍卫者:生命周期模型》[4]一文中,以组织有效性这一综合性构念的发展过程为例,提出了反映综合性构念生命周期的一般模型。之后,这一模型被学界广泛应用,逐步成为分析综合性构念形成、发展或消亡机理的重要工具[5-9]。综合性构念的生命周期模型主要由三部分组成,即作为分析对象的综合性构念、作为分析过程的生命周期阶段和生命周期模型的动力机制。

综合性构念是生命周期模型的分析对象。综合性构念是指能够松散包容与解释一系列多种不同现象的广义概念。它通常形成于尚未达成共识的学术领域,试图将不同的研究要素与现象联系在一起,并整合成为一个构念以帮助人们理解一些看起来貌似不相关但实质相关的现象或事物。例如,组织有效性这一构念的产生是由于学者们试图将生产力、效率、利润、质量、增长、控制、灵活性与适应性、计划与目标设定、信息管理与沟通等17个研究要素整合为一个构念,以增进人们对组织行为的整体理解。

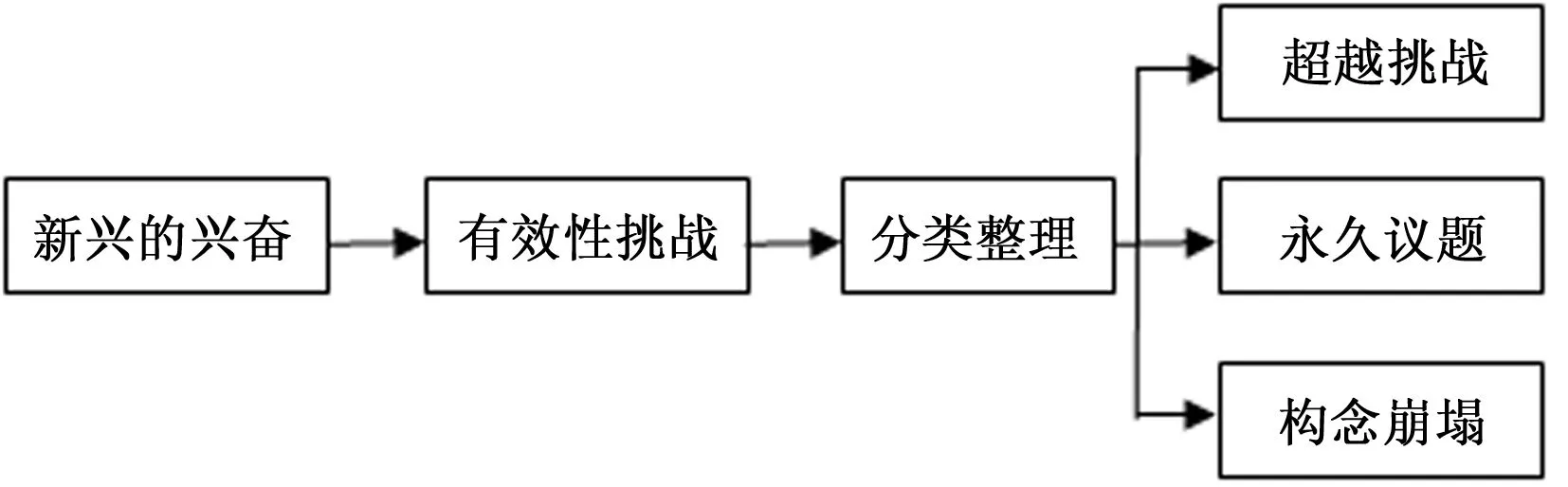

与产品生命周期的导入、成长、成熟、衰退四个阶段相似,综合性构念的生命周期也分为四个阶段:“新兴的兴奋”(emerging excitement)、“有效性挑战”(validity challenge)、“分类整理”(tidying up with typologies)和“构念崩塌”(construct collapse)/“超越挑战”(override of challenges)/“永久议题”(permanent issue)(见图1)。生命周期模型认为,所有的综合性构念都要经历这四个阶段。在最后一个阶段,学者们要么使这个综合性构念更具有内在连贯性,即超越挑战;要么一致认同该综合性构念的不同界定,即成为永久议题;要么使其趋于消亡,即构念崩塌。需要说明的是,这四个阶段并不一定是截然分开的,有可能多阶段重叠交织。

图1 综合性构念生命周期模型

推动综合性构念由第一阶段向第四阶段发展演变的动力来源于综合性倡导者(umbrella advocates)和有效性捍卫者(validity police)学术观点的辩证统一。综合性倡导者认为,很有必要从广义视角来看待和分析综合性构念,它能够架接起学术领域彼此之间以及学术领域与现实世界之间相互联系的桥梁。因此,他们试图发展广义的和具有相关性的构念。有效性捍卫者主要由方法论导向的学者组成,他们倡导从狭义的视角来看待综合性构念,即综合性构念的建构必须要符合有效性和可靠性等严格标准。因此,他们试图缩小综合性构念的内涵,从而使其能够被操作化定义并检验。表面上,两者是矛盾体;实质上,两者是辩证统一的,共同推动了综合性构念的发展演变。如果没有综合性构念,学术领域将陷入链接断裂导致的不连贯、不系统和不相关的危险境地;如果不遵循严格标准,学术领域将陷入草率和散乱的境地。因此,只有两者辩证统一,学术领域才能保持既具有相关性又具有科学性。两者相互制衡,确保双方能在正确的轨道上发展,既能够防止概念听而任之的随意发展,又能够防止理论暴政的出现[10],达到开放性与学科性之间的平衡[11]。

在运用生命周期模型研究组织有效性这一综合性构念为什么会趋于崩塌的基础上,Hirsch & Levin提出了一些关于综合性构念发展过程的假设:

假设1:如果一个学术领域越是缺乏理论共识,这个领域则愈加依赖于一个综合性构念来将众多不同的研究要素整合起来。

假设2:旨在将不同研究要素整合起来的综合性构念必将受到有效性检验的挑战。

假设3:趋向于崩塌的综合性构念的构成要素的生命周期比该综合性构念的生命周期长。

假设4:消亡的综合性构念会以另一种崭新的和不同的名称重生。

假设5:如果综合性构念受到的支持越多,则这个综合性构念越不容易受到有效性检验挑战。

以组织有效性这一综合性构念的生命周期为例:① 新兴的兴奋阶段。组织有效性兴起于20世纪60年代,并迅速进入全盛期,吸引了以Goodman,Pennings,Cummings,Freeman,Hannan,Kahn,Perrow,Pfeffer,Pondy,Scott,Seashore,Weick为代表的组织理论学者。但是,学术界并未形成一个能够被普遍接受的统一内涵。② 有效性挑战阶段。组织有效性研究迅速繁荣的同时,部分学者开始关注其概念界定和有效性问题,有关组织有效性的实证研究也随之增长,但是却没有形成一套统一的组织有效性评估方法论[12]。以测量指标为例,Cameron[13]比较了21篇关于组织有效性经验研究的文章,发现其中80%的测量指标不具有重复性。测量指标的非重复性对组织有效性的整合性检验产生了负面影响,使得对组织有效性从整体上进行实证检验变得不具有可行性。与此相伴随,学者们开始对从特定视角对组织有效性进行实证检验,组织有效性的研究蜕变为不同学术视角的简单累加。③ 分类整理阶段。由于对组织有效性缺乏共识,一些学者开始对组织有效性研究视角或构成要素进行分类整理。但最终仍未产生一个具有内在连贯性的组织有效性构念。④ 构念崩塌阶段。由于学界对组织有效性没有形成共识,有效性捍卫者呼吁停止组织有效性研究或转向其构成要素的研究。至此,对作为整体的组织有效性的研究开始衰微,而其构成要素的研究则成为主导。据Hirsch 和 Levin粗略统计,1977年和1978年,与组织有效性相关的主题文章占ABI/INFORM数据库所收录文章的比例分别高达0.3%和0.4%,而到1994年,这一比例仅为0.1%。

与组织有效性类似,公共价值也是一个综合性构念。学者们尚未达成共识*具体可见有效性挑战阶段相关内容。,或试图用它将不同的研究要素整合起来,或用它来解释众多实践现象。例如,有学者认为公共价值包括服务、结果、信任或合法性[14]等要素,有学者认为公共价值包括更好的服务、不断增强的信任和社会资本、社会问题的减少或避免[15]等要素。表面上,学者们所主张的公共价值诸要素缺乏紧密联系。实际上,上述诸要素内生且辩证统一于公共治理行为过程与结果之中,旨在求解治理背景下政府行为的合法性问题。从综合性倡导者视角看,公共价值能够架接起治理模式转型所催生的政府行为应然研究与现实实践的桥梁;从有效性捍卫者视角看,公共价值因其所含内容的广泛性、试图将多种不同要素整合起来等特性而必须接受有效性挑战,以期符合构念检验的有效性和可靠性等标准。实际上,从当前的公共价值构念发展历程看,学者们无意中已在依循综合性构念生命周期模型,开始在进行更有效建构的同时,尝试对其进行操作化定义并使其接受实证检验,以推动公共价值理论的发展。

二、 基于生命周期模型的公共价值构念发展轨迹分析

根据综合性构念生命周期模型所划分的阶段,公共价值的发展已经历了第一阶段,在第二阶段深入的同时,第三阶段也有所发展,尚未进入第四阶段。

(一) 新兴的兴奋阶段

以公共价值为核心概念和基石的公共价值理论发端于马克•莫尔于1995年出版的《创造公共价

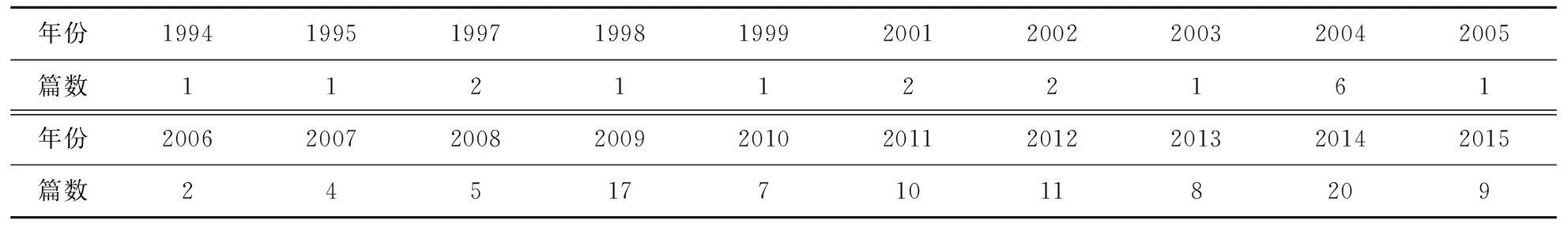

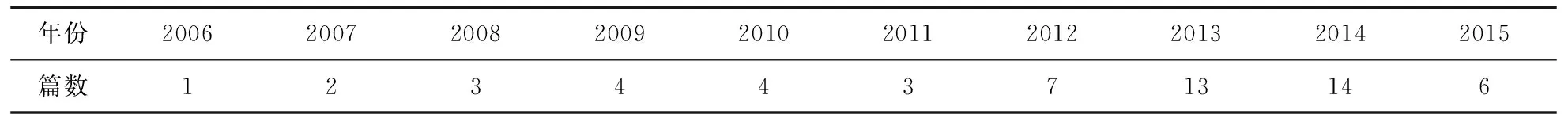

值:政府战略管理》一书,其最初目标是为公共部门管理者建立一个战略管理框架,但后经学者们的理解、扩展与应用,公共价值理论逐渐进入兴起阶段。事实上,“价值”问题一直是公共行政发展中的经典问题,有关公共行政价值的讨论一直贯穿于公共行政学说发展史,例如,历史上著名的达尔与西蒙之争、西蒙与沃尔多之争表面上是公共行政学的学科地位与学科身份之争以及公共行政学的研究取向与研究方法之争,但处处渗透着公共行政价值之争的身影。2009年,《国际公共行政杂志》(InternationalJournalofPublicAdministration)第32卷第3—4期发表了公共价值专题文章,这是国际公共行政期刊首次以专题形式刊发公共价值文章。此后,2012年,《公共行政评论》(PublicAdministrationReview)第1期刊登了以“在多部门、权力共享世界中创造公共价值”为主题的专题征稿启事。这标志着公共价值理论研究正式进入主流公共行政/管理研究领域。其实,自1995年以来,公共价值吸引了日益增多的学者和实践者的注意力,相关研究成果大幅度增长。以国内外学者发表的公共价值学术论文为例,以题目中包含公共价值字样为条件进行检索,Oxford Journals,Sage Journals,Taylor & Francis,Wiley四大数据库中可检索到的关于公共价值主题的实质性论文*所谓公共价值主题的实质性论文是指以公共价值为实质性研究内容的论文,剔除了借公共价值之名研究其他内容的论文。数量由1995—2003年间的年均1~2篇逐步增长为2009—2015年间的年均10多篇*国内外论文检索截止日期为2015年5月31日。2015年的统计数据实际上是半年的数据。因此,如果换算成2015年全年的数量,则关于公共价值主题的实质性论文数量还会增长。(见表1),国内知网中可检索到的关于公共价值主题的实质性论文也由2006年的1篇逐步增长为2013年的13篇和2014年的14篇(见表2)。

表1 四个数据中可检索到的公共价值主题实质性论文数量(单位:篇)

表2 知网数据库中可检索到的公共价值主题实质性论文数量(单位:篇)

在初期阶段,相关研究主要围绕公共价值内涵或将公共价值作为一个绩效测量工具展开。战略三角模型是莫尔关于公共价值论述的核心,它由公共价值战略目标、授权环境和运行能力三部分组

成。但是,后续研究却并未紧紧围绕战略三角模型展开。2002年,Kelly 等将公共价值划分为服务、结果、信任和合法性,标志着公共价值研究内容开始转型,“尽管结果、信任和服务与战略三角模型中的公共价值、授权环境和运行能力宽泛地对应,但是莫尔所强调的重点在重新表述中已经失去了”[16]。同一年,Bozeman将公共价值界定为规范性共识的价值,开辟了新的公共价值研究领域。在他看来,公共价值主要包括公民(不)应该获得的权力、权利和利益;公民所应该承担的义务;政策制定所需遵守的规则[17]。此后,Benington对公共价值进行了重新定义,首次将公共和集体作为基本的分析单元,认为公共价值在公共领域中能够得到最好的理解与实现,应该包括“公众最重视什么”和“什么能够为公共领域增加价值”两个方面,标志着公共价值研究开始摆脱莫尔时期新自由主义所强调的以市场竞争为背景的个体本位主义的拘囿,公共性开始凸显[18]。与之相适应,公共价值测量方面的研究也随之展开,例如,Moore将其开发的公共价值计分卡作为非营利组织绩效测量与管理的工具[19];Cole 和Parston以公共价值为依据,开发了公共服务价值模型并利用其来测量公共服务绩效[20]。此外,Spano等学者也对公共价值测量进行了探索[21]。

2005年,Benington在其《从私人选择到公共价值》一文中,首次提出了将公共价值作为范式的设想并进行了初步分析[22]。2006年,Stoker在《美国公共行政评论》杂志上发表的《公共价值管理:网络治理的新叙事?》一文中明确将公共价值管理作为继传统公共行政理论和新公共管理理论之后的新的范式。这标志着公共价值研究的深入与质变。之后,O’Flynn,Gains, Stoker,Alford, Hughes 和Bryson等[23-26]加入了公共价值作为新的学术范式的研究之中,探讨作为新的学术范式的公共价值理论较之传统学术范式的异同与特征及其对公共管理理论与实践的影响成为主题。例如,学者们认为公共价值是一种超越传统命令-控制模式和市场模式的公共治理框架[14];是对政府的“再发现”[27];是对新公共管理途径的替代[22];通过确立公民在公共价值创造中的核心地位定义了新型公民—国家关系[16]。

与公共价值的理论发展相伴随的是其在实践中的应用,但更多集中于以公共价值及其框架来评估公共部门实践或改革成效领域,如公共部门绩效[20][28-31]、公共采购绩效[32-33]、结果导向的公共管理[34-35]、电子政务绩效[36]、医疗改革绩效[37]、公共政策制定[17]、公共部门在网络发展中的角色[38]等等。

(二) 有效性挑战阶段

随着公共价值的理论研究与实践应用的发展,针对公共价值的质疑与批判也随之产生,部分学者开始质疑公共价值这一综合性构念的有效性。当前,针对公共价值的批判主要围绕公共价值的模糊性和多维性以及由此导致的实证研究难题等问题展开。

众多学者认为,公共价值仍然缺少明确的定义[23][26],它常常被表述为多维建构的概念,公共价值被松散地使用,作为一个宽泛的多用途词语表达着不同的观点,对不同的人意味着不同的内涵[18]。例如,有的学者认为公共价值是由公共偏好决定的,由服务、结果、信任和合法性等要素构成[27]。有的学者将公共价值界定为政府通过服务、法律规制和其他行动创造的价值,包括为使用者服务而产生的价值,尤其是服务供给中的公平价值、结果的价值、信任或合法性的价值三部分[14]。有的学者认为公共价值是一个与通过股东收益来测量的私人价值紧密联系的概念,但在公共价值中,公民是股东,它可以通过经济繁荣、社会凝聚和文化发展来创造[15]。有的学者从超越市场价值的视角对公共价值进行界定,认为公共价值还包括生态、政治、社会和文化等方面的价值[18]。

公共价值界定的模糊性和多维性导致其难以被测量或测量指标难以具有内在一致性或可重复性,影响了公共价值的发展。Williams & Shearer通过系统的文献梳理发现,关于公共价值的实证研究仍然比较缺乏,部分原因在于公共价值构念界定的模糊性[16]。笔者通过文献梳理也发现,目前为止,尚未发现一套具有可重复性的公共价值测量指标体系。例如,Page等学者以民主责任、程序合法性、实质性结果为维度来建构公共价值框架和测量指标体系[39],而Cole &Parston从结果与成本-有效性(cost-effectiveness)两个维度来建构公共服务价值模型并对公共服务绩效进行测量[20],两者之间所采用的测量指标体系截然不同。国内学者将公共价值作为绩效评估标准的研究也面临类似窘境,公共价值的构成要素或其测量指标严重缺乏内在一致性甚至截然不同,甚至有“新瓶装旧酒”的嫌疑。例如,包国宪等人从“公共性”、“合作生产”和“可持续”三个方面对新公共管理背景下的政府绩效管理进行了反思,建立了以公共价值为基础的政府绩效治理概念模型[40];樊胜岳等学者以公共价值为标准对生态建设政策绩效进行实证研究,从政策过程的“公平性”、对“合作生产”主体的尊重性、政府部门管理的“效率性”、生态效果的“可持续性”、政策的生态结果等方面提取指标因子[41];肖艾林以公共价值为标准对政府采购绩效进行研究,选用经济效益、社会效益、环境效益和服务对象满意度、经济性、效率性、效益性、对社会及经济的影响性作为指标[33]。这种状况直接导致了以下后果:① 对公共价值整体进行研究所需测量指标太多,直接增加了学者对公共价值整体进行研究的困难。② 公共价值在不同研究场域之间的不可比较性与不可通约性,导致难以对公共价值的深层共性进行深入研究。③ 对公共价值所包含各种要素的深度整合构成了挑战。从量化方法论上讲,只有当公共价值测量指标具有一定的相关性时,才有可能在不减少信息量的前提下缩减为少数几个关键公共因素,才能对公共价值不同构成要素之间的逻辑联系进行分析并进行整合。但是,公共价值在不同研究场域的不可通约性和测量指标的非重复性可能直接导致关于公共价值的研究很有可能变成临时性的简单累加,而非有效整合,公共价值构念的整体性建构面临挑战。例如,有些学者将公共价值作为一般意义上的术语进行使用[42-43],或者进行选择性使用,甚至误用。④ 公共价值在理论和实践上的理解变得模糊不清。正如Alford等学者所认为的,不同的学者可以从公共价值中发现多种多样的、不同的观点[44]。这些后果最终导致公共价值没有能够发展出实证研究基础并失去了其作为一条实践途径的清晰度和独特性[16]。

(三) 分类整理阶段

对综合性构念进行分类整理的目的在于有效整合其构成要素。在难以就公共价值达成共识的背景下,一些学者尝试就公共价值的研究视角进行初步分类,但尚未涉及对公共价值构成要素的分类整理。

Alford &O’Flynn将公共价值研究视角分为四类:范式、修辞、叙事、绩效[44]。① 作为范式的公共价值。Stoker认为,公共价值是继传统公共行政与新公共管理之后的新的范式,它与网络治理相适应,在继承传统公共行政和新公共管理的基础上实现了创新发展,对效率、责任和公平关系进行了重新界定[45]。O’Flynn也认为,从新公共管理到公共价值是研究范式转换,公共价值是对新公共管理弱点的回应,代表了一种后官僚和后竞争时代的思维方式,允许我们从在新公共管理运动中占统治地位的狭隘的市场与政府失灵途径中跳出来,将焦点由结果和效率转移至更为广泛的公共价值目标[23]。Bryson等学者也认为,与新公共管理取代传统公共行政一样,一种新的理论正在兴起并将取代新公共管理,而公共价值、公共领域是即将出现的新理论的核心[26]。不仅如此,将公共价值作为范式的观点在实践界也得到了承认,例如,Coats认为公共价值为公共管理设定了一个新的范式[47];Horner& Hazel、Blaug等认为公共价值管理作为一种后新公共管理的思维方式,它为合法性、资源分配与测量等提供了一个框架[15][47];新西兰劳工部认为,将公共价值与公共部门生产效率链接起来,无论是在界定公共部门生产效率还是在理解通过伙伴关系来提升生产效率方面都实现了突破[48]。② 作为修辞战略的公共价值。该观点认为,公共价值是政府和公共管理者所采用的修辞战略,旨在维护部门利益,扩大部门权力。③ 作为叙事的公共价值。典型学者代表为Stoker和Smith。Stoker认为以网络治理为基础的公共价值管理提供了新的叙事[45];Smith认为聚焦于公共价值能够讲述一个有用的新故事,它能够将公共政策、政策分析、管理学、经济学、政治科学与治理等分析视角链接起来[27]。④作为绩效的公共价值。该研究视角主要是将公共价值作为公共服务测量标准。例如,Kelly等将公共价值作为公共部门改革的分析框架,为测量政策和公共组织绩效提供了一个标准[14];而Cole &Parston认为,公共服务价值模型为界定、测量和增加公共服务价值提供了一个相对有意义的、比较容易使用的方式[20]。

此外,亦有学者从公共价值理论渊源的视角将其分为莫尔传统和Bozeman传统,莫尔传统将公共价值界定为企业管理中的私人价值在公共部门的等价物,Bozeman传统将公共价值界定为一个社会的规范性共识[49]。与此相类似,国内学者将公共价值(public value)划分为结果主导的公共价值和共识主导的公共价值,两者关系在于:两者都以共同的社会价值为基础;共识主导的公共价值贯穿于结果主导的公共价值实现的整个过程,是公共价值实现的制度基础;结果主导的公共价值和共识主导的公共价值都以实现根本公共利益为其最终目的[50-51]。这些都为促进公共价值的有效整合起到了增砖添瓦的作用,但整体上尚未取得实质性突破。

三、 公共价值的未来发展理路

如前所述,公共价值发展在整体上仍处于第二阶段和第三阶段,尚未进入第四阶段。认为“公共价值将进入飞速发展阶段,显然为时过早。然而,认为公共价值潜在地为公共管理提供了一个不同的理论与实践途径,却并不为时过早”[52]。“如果要实现公共价值框架的宏大愿望,研究、辩论和应用的协同过程是必需的”[16]。以生命周期模型为依据,应在进一步厘清公共价值构念并进行分类整理的基础上,从推动公共价值在实践中的应用和实证研究两个方面来协同推动公共价值发展,并以此来带动公共价值的理论发展。

1. 推动公共价值在实践中的应用,以其在实践领域中的发展带动其理论发展。

Hirsch和Levin认为,要顺利推动综合性构念由第三阶段向第四阶段的发展,获取对综合性构念的强有力的支持,尤其是来自于实践中的支持尤为必要,正如假设5所认为的,“如果综合性构念受到的(非学术领域的)支持越多,则这个综合性构念越不容易受到有效性检验挑战”[4]。因为,较之于学界中的倡导者,实践中的倡导者受到的有效性约束往往较少,因而能够比较容易地推动综合性构念的发展。在此基础上,实践界的发展亦能够推动学界的发展,“学界的观点往往向实践界的观点靠拢,而后者则很少受前者影响”[53]。以新公共管理为例,由传统公共行政向新公共管理的转型并非没有遇到抵抗,学界对新公共管理也进行了持续和激烈的争论,因为它挑战了传统思维方式,只是将一系列实践、政策和理论囊括进来而没有提出一些具有内在连贯性的理论,即使到目前为止,它仍然是一个包罗万象的代名词[23]。考察新公共管理这一综合性构念的发展过程可知,新公共管理从一开始就具有实践导向这一显著特征,学界与实践界的态势一直是“学术界似乎在不断追赶已经作出的政策变化”,而当前,公共价值在理论界引起的争论与其在实践中的应用是并驾齐驱的[1]。令人欣喜的是,较之理论界对公共价值的迥异态度,实践界对公共价值总体上持欢迎态度,这为推动其在实践领域中的应用奠定了良好基础。因此,参照新公共管理这一综合性构念的发展过程,要推动公共价值这一综合性构念继续向前发展,必须充分利用实践中的公共管理者对公共价值持欢迎态度这一优势,推动其在实践领域中的应用,以其在实践领域中的发展来带动其在学术界中的发展。“或许,这些观念由(公共价值)一个词语囊括不太现实,但是,新公共管理作为一个综合性构念也囊括了众多观念,甚至是相互冲突的观点”[1]。

具体到中国场域,鉴于公共价值旨在为网络治理背景下的政府职能创新、对公共管理者角色发展提供理论向导[54],可通过将公共价值与中国公共部门改革实践尤其是政府改革实践相结合来推动其在实践中的运用,同时也推进中国政府职能改革进程,实现双赢。以公共价值创造为目标来推动网络治理背景下的中国政府职能改革,可以有效理顺政府间纵向关系、政府-市场-社会横向间关系和政府自身定位的前后关系,可以有效回答新时期“我们究竟需要一个什么样的政府”这个根本问题[40][28],重构政府合法性。例如:以公共价值对公共管理者的角色设定来推进公共管理者角色的转型进程;以公共价值作为绩效评估标准来继续深入推进政府绩效管理改革;以公共价值为基础来推动政府与社会的协同治理;以公共价值来引领社会治理中多元价值冲突,实现公共价值对个体利益、契约利益的包容。

2. 推动公共价值的实证研究,为有效整合其构成要素奠定基础。

实证研究在探讨公共价值构成要素及其内在联系并促进公共价值构成要素整合等方面的作用至关重要。但是,截至目前,公共价值实证研究比较缺少,仅有的实证研究也多集中于以案例、访谈等资料获取方法为基础的定性研究,量化研究尤其少见。“公共价值实证研究较少的事实反应了对这样一个模糊的概念进行经验调查的困难性,同时也说明了对概念进一步澄清、详述和达成共识的必要性”[16]。因此,未来研究的任务必须界定其核心内涵和外延,并使其受到实证检验[16]。

具体而言,可通过如下方面来推进公共价值实证研究:在研究路径方面,在加强公共价值在不同场域中的实证研究的基础上,增强相同领域中公共价值构成要素与测量指标的内在一致性,从而探讨不同领域间的共性因素,增强可通约性;在研究方法方面,注重质性研究与量化研究并重,通过质性研究来实现公共价值由经验层次向构念层次的发展,通过量化研究来实现公共价值由构念层次向经验层次的发展,并适时推动两者之间的混合研究。

[1] Talbot C.Public value:The next “big thing” in public management[J].International Journal of Public Administration,2009,32(3/4):167-170.

[2] Benington J,Moore M.Public value: Theory and practice[C].Basingstoke: Macmillan,2011:1-2.

[3] Rhodes R A W,Wanna J.The limits to public value,or rescuing responsible government from the platonic gardens[J].Australian Journal of Public Administration,2007,66(4):406-421.

[4] Hirsch P M,Levin D Z.Umbrella advocates versus validity police: A life-cycle model[J].Organization Science,1999,10(2):199-212.

[5] Wiengarten F,Lo C K Y,Lam J Y K.How does sustainability leadership affect firm performance? The choices associated with appointing a chief officer of corporate social responsibility[J].Journal of Business Ethics,2017,140(3):477-493.

[6] Manning P C.The human factor in social capital management: The owner-manager perspective[J].Critical Studies on Corporate Responsibility,Governance and Sustainability,2015(9):1-21.

[7] Giorgi S,Lockwood C,Glynn M A.The many faces of culture: Making sense of 30 years of research on culture in organization studies[J].The Academy of Management Annals,2015,9(1):1-54.

[8] Kitchen P J,Tourky M E,Dean D,et al.Corporate identity antecedents and components: Toward a theoretical framework[J].Corporate Reputation Review,2013,16(4):263-284.

[9] Strand R.Strategic leadership of corporate sustainability[J].Journal of Business Ethics,2014,123(4):687-706.

[10] Pfeffer J.Barriers to the advance of organizational science:Paradigm development as a dependent variable[J].The Academy Management Review,1993,18(4):599-620.

[11] March J G.Continuity and change in theories of organizational action[J].Administration Science Quarterly,1996,41(2):278-287.

[12] Jai G.Assessment of organizational effectiveness:Issues,analysis,and readings[M].Pacific Palisades:Goodyear Publishing,1971:1-2.

[13] Cameron K.Measuring organizational effectiveness in institutions of higher education[J].Administration Science Quarterly,1978,23(4):604-632.

[14] Kelly G,Mulgan G,Muers S.Creating public value:An analytical framework for public service reform[Z].London:Cabinet Office,2002.

[15] Horner L,Hazel L.Adding public value[Z].London:The Work Foundation,2005.

[16] Williams I,Shearer H.Appraising public value:Past,present and futures[J].Public Administration,2011,89(4):1367-1384.

[17] Bozeman B,Public-value failure:When efficient markets may not do[J].Public Administration Review,2002,62(2):145-161.

[18] Benington J.Creating the public in order to create public value[J].International Journal of Public Administration,2009,32(3-4):232-249.

[19] Moore M.The public value scorecard:A rejoinder and an alternative to “strategic performance measurement and management in non-profit organizations” by Robert Kaplan[M].Cambridge,MA:Kennedy School of Government,Harvard,2003.

[20] Cole M,Parston G.Unlocking public value:A new model for achieving high performance in public service organizations[M].New Jersey:John Wiley & Sons,Inc.,2006.

[21] Spano A.Public value creation and management control systems[J].International Journal of Public Administration,2009,32(3/4):328-48.

[22] Benington J,Moore M.Public value:Theory and practice[C].Basingstoke:Macmillan,2011:31-51.

[23] O’Flynn J.From new public management to public value:Paradigmatic change and managerial implications[J].Australian Journal of Public Administration,2007,66(3):353-366.

[24] Gains F,Stoker G.Delivering “public value”:Implications for accountability and legitimacy[J].Parliamentary Affairs,2009,62(3):438-455.

[25] Alford J,Hughes O.Public value pragmatism as the next phase of public management[J].American Review of Public Administration,2008,38(2):130-148.

[26] Bryson J M,Crosby B C,Bloomberg L.Public value governance:Moving beyond traditional public administration and the new public management[J].Public Administration Review,2014,74(4):445-456.

[27] Smith R.Focusing on public value:Something new and something old[J].Australian Journal of Public Administration,2004,63(4):68-79.

[28] 包国宪,文宏,王学军.基于公共价值的政府绩效管理学科体系构建[J].中国行政管理,2012(5):98-104.

[29] 樊胜岳,陈玉玲,徐均.基于公共价值的生态建设政策绩效评价及比较[J].公共管理学报,2013(2):110-116.

[30] 王冰,樊梅.基于公共价值的政府绩效实证研究[J].中国特色社会主义研究,2014(3):52-58.

[31] 尤建新,王波.基于公众价值的地方政府绩效评估模式[J].中国行政管理,2005(12):41-44.

[32] Erridge A.Public procurement,public value and the Northern Ireland unemployment pilot project[J].Public Administration,2007,85(4):1023-1043.

[33] 肖艾林.基于公共价值的我国政府采购绩效管理创新研究[D].长春:吉林大学,2014.

[34] Try D,Radnor Z.Developing and understanding of results-based management through public value theory[J].International Journal of Public Sector Management,2007,20(7):655-673.

[35] Try D.Mind the gap,please:Using public value theory to examine executive take-up of results-based management[J].International Journal of Productivity and Performance Management,2008,57(1):22-36.

[36] Grimsley M,Meehan A.E-government information systems:Evaluation-led design for public value and client trust[J].European Journal of Information Systems,2007,16(2):134-148.

[37] Bossert T,Hsiao W,Barrera M,et al.Transformation of ministries of health in the era of health reform:The case of Columbia[J].Health Policy and Planning,1998,13(1):59-77.

[38] Rogers J D,Kingsley G.Denying public value:The role of the public sector in accounts of the development of the internet[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2004,14(3):371-393.

[39] Page S B,Stone M M,Bryson J M,et al.Public value creation by cross-sector collaborations:A framework and challenges of assessment[J].Public Administration,2015,93(3):715-732.

[40] 包国宪,王学军.以公共价值为基础的政府绩效治理——源起、架构与研究问题[J].公共管理学报,2012(2):89-97,126-127.

[41] 樊胜岳.基于公共价值的生态建设政策绩效评价研究[J].行政论坛,2013(4):34-39.

[42] Hefetz A,Warner M.Privatization and its reverse:Explaining the dynamics of the government contracting process[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2004,14(2):171-190.

[43] Carmeli A,Kemmet L.Exploring fit in public sector organizations[J].Public Money and Management,2006,26(1):73-80.

[44] Alford J,O’Flynn J L.Making sense of public value:Concepts,critiques and emergent meanings[J].International Journal of Public Administration,2009,32(3/4):171-191.

[45] Stoker G.Public value management:A new narrative for networked governance[J].American Review of Public Administration,2006,36(1):41-57.

[46] Coats D.Reviving the public:A new governance and management model for public services[Z].London:The Work Foundation,2006.

[47] Blaug R,Horner L,Lekhi R.Public value,politics and public management:A literature review[Z].London:The Work Foundation,2006.

[48] Department of Labor.Partnership and productivity in the public sector[Z].New Zealand:Partnership Resource Centre,2006.

[49] Dahl A,Soss J.Neoliberalism for the common good? Public value governance and the downsizing of democracy[J].Public Administration Review,2014,74(4):496-504.

[50] 王学军,张弘.公共价值的研究路径与前沿问题[J].公共管理学报,2013(2):126-136.

[51] Bao G X,Wang X J,Larson G L,et al.Beyond new public governance:A value-based global framework for performance management,governance and leadership[J].Administration and Society,2013,45(4):443-467.

[52] Talbot C.Paradoxes and prospects of public value[Z].Manchester:Centre for Public Policy and Management,Manchester Business School,University of Manchester,2006:19.

[53] Meyer G W,Barley S R,Gash D C.Cultures of culture:Academics,practitioners and the pragmatics of normative control[J].Administrative Science Quarterly,1988,33(1):24-60.

[54] 吴春梅,翟军亮.公共价值管理理论中的政府职能创新与启示[J].行政论坛,2014(1):13-17.

2017 - 03 - 22

教育部人文社会科学研究青年基金项目“农地‘三权分置’中的公共价值创造研究”(项目编号:15YJCZH216)。

翟军亮(1986—),博士,中国矿业大学公共管理学院副教授,研究方向为公共管理理论与实践。

D035

A

1009-105X(2017)03-0021-08