个体特征在权力不均衡谈判中的影响*

2017-05-09王敏韩玉兰

王敏 韩玉兰

(1.北京外国语大学国际商学院 北京 100089)(2.上海财经大学商学院 上海 200083)

个体特征在权力不均衡谈判中的影响*

王敏1韩玉兰2

(1.北京外国语大学国际商学院 北京 100089)(2.上海财经大学商学院 上海 200083)

本文考察了在权力不均衡谈判中,谈判者的性格、文化价值观和认知特征对价值索取和价值创造的影响。本研究采用模拟谈判的方法,首先验证了谈判者的权力对价值索取的影响。进而,研究发现,弱势方的外向性和现代性与其个体收益正相关,弱势方的心理觉知有助于提高小组的联合收益;强权者的传统性越高,其所在谈判小组的联合收益也越高。本文最后讨论了研究的理论贡献和实践意义,并提出了未来的研究方向。

性格 文化价值观 心理觉知 权力 谈判

谈判是一种用以分配资源和协调冲突的基本社会交往形式。在谈判中,出于各种原因,谈判双方的权力(power)常常存在不对等的现象,这吸引了很多研究者的注意。另外,由于中国文化具有集体主义和高权力距离的特征,在社会互动中人们对权力格外敏感,这也凸显了在中国情境下权力研究的意义。然而,以往的研究大多只关注谈判者权力对谈判结果的影响,很少有人探究造成这种影响的因素。本文将试图考察谈判者的性格、文化价值观和认知特点等个体特征是否会以及如何改变权力对谈判过程和结果的影响。

一、谈判者权力的影响

(一)谈判中的权力

权力被定义为一方(甲方)具有影响另一方(乙方),并使其按照自己的意愿行事的能力。该定义主要强调两点:(1)权力是一种能力或潜力,甲方可以拥有权力但并不运用权力;(2)权力意味着依赖关系,乙方对甲方的依赖性越强,则在他们的关系中甲方的权力越大。在谈判研究中受到关注较多的权力类型包括备选方案、职位、性别等带来的权力。

(二)权力对谈判经济结果(价值索取和价值创造)的影响

作为一种重要的情境因素,权力能够影响谈判的价值索取和价值创造。价值索取是价值在谈判双方间的分配,通常用谈判者的个体收益来衡量;价值创造是指谈判双赢的程度,通常用谈判双方的联合收益(即个体收益之和)来衡量。

首先,我们先探讨权力对价值索取的影响。在分配式谈判(distributive negotiation)中,谈判双方分割一块固定的“馅饼”(fixed pie),强权方会向谈判对手施压、威胁,从而攫取到较多的利益。在整合式谈判(integrative negotiation)①通常有两个或以上的谈判事项,并且双方在几个事项上的利益侧重点有所差异,从而存在双赢的可能。中,谈判的事项通常包含多个,双方的关系不仅仅是简单的对立,也包含了需要合作、交换的成分。尽管如此,权力差异会对谈判者产生启动效应,即谈判者认知中“输-赢”的图式会被启动,而“赢-赢”则居于次要地位。对于强权方,他们更希望以权力定输赢,获取较大的利益份额;对于弱势方,由于受到权力的影响,他们更有可能缺少谈判成功的信念,因此会轻易妥协,最终获得较小的利益(Anderson和Thompson,2004)。这样,从总体上看,谈判结果仍然会反映权力的分布,即强权方会比对手获得更高的收益。因此,本研究提出如下假设:

假设1:在整合式谈判中,与权力较小的一方(弱势方)相比,权力较大的一方(强势方)将获得较高的个体收益。

其次,关于权力对价值创造的影响,现有的研究结果是不确定的。不确定的原因在于不均衡谈判有促进整合性的因素,也有增强分配性的因素。一方面,获得双赢的关键在于双方进行充分的信息交换②谈判中的信息交换行为可分为直接信息交换和间接信息交换(Brett和Okumura,1998)。前者又包括信息搜寻和信息分享;信息搜寻即“要信息”,表现为在谈判中直接地询问对方的要求、出价、侧重点等;信息分享则是“给信息”,即将己方的要求、关注点等告知对方。间接信息交换是指在谈判中通过隐晦的方式来与对方交流信息,例如列出多个等额的备选方案,或者将几个事项捆绑在一起进行谈判。,了解对方对各个谈判事项的重要性和优先性排序,从而进行利益互换,达到双方利益的最大化;然而,当双方力量不均衡时,强权方倾向于使用过多的竞争性甚至胁迫性的谈判策略,这会妨碍双方的信息交流,破坏信任感,进而降低联合收益。另一方面,研究者发现,由于权力不均衡,弱势方更有可能付出更多的努力去增进谈判的整合性(Kim,1997)。鉴于此,研究者需要引入更多的影响变量后方能更好地观察权力不均衡的影响。

二、谈判者个体特征的影响

尽管强者在谈判中更可能取胜,但在历史和现实生活中都不乏以弱胜强的例子。因此,本文力图探索谈判者的哪些特征能够打破权力对谈判结果的固有影响。之所以从谈判者的特征出发,是缘于相关研究的缺乏。在谈判研究兴起的初期,有些研究者考察了性格的影响,例如马基雅维利主义、大五人格等。然而,随着20世纪70年代的认知革命,行为决策学派在谈判研究中迅速占据了重要地位,这时人们倾向于认为人格在谈判中起的作用是有限的。但是,近年来,人格在谈判研究中重新得到重视,大量研究不断出现,例如对黑暗人格、自我坚定等的研究。谈判领域的著名研究者Brett和Thompson(2016)综合了多年的分析后认为,人格仍是需要关注的变量。例如,研究者通过元分析发现,大五人格、认知能力和情商能够稳定地影响谈判的过程和结果。因此,他们认为,早期关于人格的论断失之偏颇,有些特征在谈判中仍然可以发挥显著作用;另外,与其他领域的研究一样,个性特征要与情境(如权力)结合起来,以更好地解释谈判的结果。

在自变量的选取上,本文借鉴了Barry和Friedman(1998)所进行的关于谈判者特征的最经典研究。在其研究中,他们考察了大五人格中的三项(责任心、外向性、宜人性)和认知能力在两类谈判中的影响,结果发现外向性、宜人性和认知能力对谈判结果的预测能力是显著的。因此,在此研究基础上,本文首先将外向性和宜人性作为预测变量;其次,在他们的研究中认知能力是通过GMAT成绩来衡量的,而中国被试大多没有这项成绩,因此本研究采用了心理觉知(m indfulness)来替代认知能力。最后,他们的研究发生在双方具有同等权力的情境中;而在本文中,由于谈判双方权力并不均衡,考虑到中国谈判者对权力的敏感性,有必要加入能够反映对权力的感知的变量,因此本文引入了传统性和现代性两项价值观变量。本研究的具体研究框架如下。

(一)弱势方的特征对价值索取和价值创造的影响

正如前文所言,即使处于弱势地位,某些谈判者也能够设法改善自己的境遇,获得较好的收益。在本研究中,我们尝试考察弱势谈判者的外向性、现代性对提高个体收益的效果,以及心理觉知对提高个体和联合收益的效果。

1、外向性与个体收益

外向性代表着较强的社交性、主动性和自信心。外向的个体通常善谈、精力充沛,喜欢采取主动。在谈判中,外向的谈判者可能更愿意向对方发问,有更多的寻求信息的行为。这样的做法有利有弊。一方面,外向性会影响谈判者在分配式谈判中的利益,原因在于外向的个体提问较多,因此,在谈判初期容易受到对方出价的锚定;另一方面,由于外向的谈判者喜欢发问或寻求信息,他们有可能获得更多的信息(Thompson,1991)。

外向性对个体收益的积极影响在权力不对称谈判中可能更为明显。此时,弱势方往往有更强的准确性动机,在认知时会付出更多的努力。研究者发现,弱势谈判者询问了更多的诊断性问题,而不是引导性问题(De Dreu和Van Kleef,2004)。鉴于此,当外向性的谈判者居于劣势时,其善于沟通的特征将有助于其进行信息搜寻,从而获得对对方的更多的了解,提高对对方利益关注点的判断准确性,从而能为己方谋求更高的收益(Thompson, 1991)。相比之下,内向的个体在沟通中不善于打开局面,可能就无法获得足够多的信息;特别是当他们处于弱势地位后,这样的特征就更有可能被放大。因此,我们做出如下预测:

假设2a:弱势谈判者的外向性与其在谈判中的信息寻求行为成正相关。

假设2b:弱势谈判者的外向性与其个体收益成正相关。

假设2c:弱势谈判者的信息寻求行为将在其外向性和个体收益之间起中介作用。

2、现代性与个体收益

文化影响着个体对谈判的图式,以及谈判目标、沟通方式和谈判策略等。目前谈判领域的一些研究多采用个人主义-集体主义等概念来考察文化的影响,然而这些特征未必能抓住中华文化的独特性和中国人的特性(Farh等,1997)。杨国枢等(1991)提出,个体的传统性和现代性更能描绘在当前社会变迁过程中中国人的本质。在经历了社会的剧烈变革之后,中国这样高传统性的东方社会也开始具有了现代性的特征。传统性包括家族取向、集体主义等因素,而现代性则代表了平等主义、思维的开放性等等。

当居于劣势的谈判者具有较高的现代性时,可能有助于其获得更高的个体收益。现代性具有平权开放、独立自顾、乐观进取、尊重情感、男女平等等五个要素。其中,平权开放反映了坚信人人平等的信念;独立自顾强调个体有权力表达自己感情、想法、愿望和主张个体权益;乐观进取代表对未来的美好预期,个人应积极努力以获得更大的成功;尊重情感,强调交往要以感情为基础而不是家世等条件;男女平等强调了两性的平等和夫妻双方在人格上的独立。综合来看,在不均衡谈判中,现代性高的个体可能不会轻易地屈从于地位、等级等权力,而是会抱着乐观的态度积极为自己的权益争取。因此,高现代性的弱势谈判者会乐观地预测谈判的结果,持有较高的谈判期望(指谈判者为自己确定的目标),从而提高自己的收益。因此,我们作出如下的假设:

假设3a:弱势谈判者的现代性与其谈判前期望成正相关。

假设3b:弱势谈判者的现代性与其个体收益成正相关。

假设3c:弱势谈判者的谈判期望将在其现代性和个体收益之间起中介作用。

3、心理觉知与个体收益和联合收益

心理觉知是指个体对当下的体验保持一种开放的状态,包括注意到新的事物或线索,警觉到事物的变化,对事物发生的背景敏感(Langer,2000)。觉知高的个体对认知图式的依赖较少,能够察觉与以往不同的细微线索,更有可能采用新的视角去观察和判断,并从多个角度来进行思考。因此,心理觉知有助于个体获得对环境的更清晰的认识和判断,并由此发展出解决办法。从概念范畴上讲,觉知兼有认知能力、人格特征和认知风格的特点。研究者尝试将觉知的概念应用到管理情境下,结果发现,中层管理者的管理觉知对其情境适应性有正向影响——管理觉知高的个体更能适应混沌多变的环境,能够更加积极地、有意识地进行意义建构,从而更好地理解自己的工作或角色以及所处的环境,提高他们对环境的掌控力,使他们更加有效地解决工作中的问题并获得较好的职业发展(韩玉兰,2010)。

在谈判研究中,由于认知涉及到信息的搜寻和处理,这会影响谈判者对谈判利益结构的认识、对双方立场的判断等等,因此谈判者的认知特征能显著影响谈判结果。例如,De Dreu等(1999)发现,认知封闭需求(need for cognitive closure)①指人们在不确定和模糊的环境中进行信息处理和判断时所持有的动机。认知封闭需求高的个体对模糊性的容忍程度较低,因此会很快地结束信息搜寻、做出判断;而认知封闭需求低的个体能够容忍模糊性和不确定性,会花更多的时间和精力去寻求信息、进行审慎的分析和判断(Webster和Kruglanski, 1994)。高的个体,在谈判中更容易受到参照点的影响,也更容易受到角色刻板印象的影响,在谈判中会急于结束信息的搜寻,并更有可能使用启发式思考。Barry和Friedman(1998)发现,在整合式谈判中,谈判小组的认知能力与价值创造成正相关,原因在于认知能力有助于个体获取与任务有关的信息,从而扩大联合收益。

在不均衡谈判中,如果劣势方的心理觉知水平较高,他们会对与当前谈判情境有关的各种信息和线索具有高度敏感性,并利用各种手段来获取信息,如通过旁敲侧击来了解对方的需求,将多个事项打包、提出一揽子解决方案来了解对方的利益侧重点(即间接信息交换)。进而,他们会利用自己所掌握的信息为自己谋求更高的利益。此外,现有研究发现,间接信息交换有助于谈判者准确判断双方的需求和利益点,从而能够提高谈判的整合性,即提高联合收益(Adair等,2007)。由此,本文提出如下假设:

假设4a:弱势谈判者的心理觉知与其在谈判中的间接信息交换成正相关。

假设4b:弱势谈判者的心理觉知与其个体收益成正相关。

假设4c:弱势谈判者的间接信息交换行为在其心理觉知和个体收益之间起中介作用。

假设4d:弱势谈判者的心理觉知与谈判双方的联合收益成正相关。

假设4e:弱势谈判者的间接信息交换行为在其心理觉知和联合收益之间起中介作用。

(二)强权方的特征对价值创造的影响

过去的研究表明,与弱势谈判者相比,强权者对谈判的整合性具有更大的影响。例如,强权者的积极情感能够很好地预测双方谈判协议整合性的程度,但是弱者的积极情感对结果没有影响(Anderson和Thompson,2004)。在本研究中,我们将探讨强势者的宜人性和传统性是否有助于提高联合收益。

1、宜人性与联合收益

宜人性是指个体合作、体贴、信任他人的倾向。宜人性高的个体更善于换位思考,更容易与他人发生共情,有更多的助人行为。在谈判中,谈判者的宜人性从多个机制对谈判结果发挥影响。研究者发现,在分配式谈判中,谈判者的宜人性与其个体收益负相关(Barry和Friedman,1998),原因在于宜人性导致谈判者倾向于做出较多的让步。Dimotakis等(2012)认为,性格和情境应具有一定程度的匹配,不同性格的人适合的谈判情境是不同的;例如,宜人性较高的谈判者更适合于整合性谈判,表现为唤起程度较高、情绪也较好,最后获得的经济收益较多,而宜人性低的谈判者则更适合于分配式谈判。

考虑到宜人性对谈判整合性的促进作用,我们推测当谈判中的强权方具有较高的宜人性时,他们的合作动机更强,因此他们更有可能考虑对手的利益,并乐于分享信息、倾听对方的观点,从而可以提高谈判双方的联合收益(Adair等,2007;韩玉兰等,2010)。因此,我们假设,强权者的宜人性能促进谈判者之间的信息分享,进而促进双方的联合收益。

假设5a:强权方的宜人性与其在谈判中的信息分享行为成正相关。

假设5b:强权方的宜人性与谈判联合收益成正相关。

假设5c:强权方的信息分享行为在其宜人性和联合收益之间起中介作用。

2、传统性与联合收益

杨国枢等(1991)在提出现代性的同时,提出了“传统性”的概念来代表传统中国社会的核心特征。传统性在人际互动中扮演着重要角色,尤其是在存在权力差异的场合下。例如,研究者发现,当员工具有较高的传统性,组织公正将促使其表现出更多的组织公民行为,原因在于传统性高的个体对组织具有更高的责任感(Farh等,1997)。具体到不均衡谈判中,传统性可能对谈判结果造成两方面的影响。一方面,在权威导向的驱动下,强权方可能倾向于根据权力来进行价值分配,即增大自己的个人收益;另一方面,受到集体主义导向、家族导向和关系导向的影响,当高传统性的谈判者占据权力优势时,他更有可能知觉到对谈判结果的责任、对双方福利的关注,因此可能采取合作导向(Leung,1997)。Pillutla等(2007)发现,团队成员的传统性越强,越倾向于在团队中平均分配资源。此外,Chen等(2001)发现,权力并不一定造成腐败或者个人一味攫取个人私利;如果权力持有者的社会价值取向为合作性,他会意识到与他人存在的依存关系,进而做出符合双方利益的决策。因此,我们推测当强势谈判者的传统性较高时,他们会倾向于扩大联合收益。

而且,我们推测传统性高的强势谈判者可能通过信息交换的方式来提高整合性。当谈判者处于优势地位时,未必愿意直接向对方让步,毕竟那样会影响到自己的利益,而且很可能对双赢没有实质性的影响。Thompson(1991)发现,双赢并不需要双方都参与信息的交换,即使只有一方能提供信息,也能促进协议的整合性;同时,即使谈判者给对方提供了信息,也并不一定危及个人利益。因此,在整合式谈判中,传统性高的谈判者很可能有选择地来“施舍”部分自己的信息,或者采用较为隐晦的方式,例如将谈判事项打包进行讨论,以此告知对方自己的需求,从而促进双方的判断准确性,借此提高联合收益。也就是说,直接信息交换中的信息分享和间接信息交换充当着影响途径。由于已经处于优势地位,谈判者可能不会主动索取信息(De Dreu和Van K leef,2004)。

因此,在整合式谈判中,本文提出以下假设:

假设6a:强权方的传统性与其在谈判中的信息分享行为成正相关。

假设6b:强权方的传统性与谈判双方的联合收益成正相关。

假设6c:强权方的信息分享行为将在其传统性和联合收益之间起中介作用。

假设6d:强权方的传统性与其在谈判中的间接信息交换行为成正相关。

假设6e:强权方的间接信息交换行为将在其传统性和联合收益之间起中介作用。

三、研究方法

1、参加者和数据收集

上海某综合性大学的196名本科生参与了该次谈判。样本中包含98名女生,96名男生,2个样本未报告性别。参加者的平均年龄为20.52岁(SD=0.76)。

2、谈判过程

模拟谈判开始前,研究者随机给参加者分配人事经理或工作申请人的角色。活动开始后,参加者在20分钟之内阅读谈判材料,然后填写谈判前问卷(问题包括谈判前期望、对角色权力的判断等)。随后,每个参加者随机选择一名不同角色的人作为对手进行谈判。谈判时间为30分钟。谈判结束后,如果谈判双方达成了一致,则需要签署协议,确定在每个谈判事项上的解决方案。随后,参加者填写各自的谈判后问卷,回答有关谈判结果和过程的问题。最后,研究者与参加者就各组的谈判情况进行讨论和总结。

3、谈判任务和实验操纵

模拟谈判在两个角色之间进行,分别为某公司的人事经理和来该公司求职的应届毕业生。谈判包括薪酬、奖金等8个事项,谈判者需要在所有事项上达成一致,才能签署协议。如果未达成协议,双方的最终收益都将为零。

在谈判材料中,人事经理被设置成具有权力优势的一方。首先,人事经理有法定权力,因为其职位较高,可能会有申请人所需要的一些资源,如福利、假期等。其次,材料中提到,由于全球经济衰退和金融危机的影响,工作市场并不理想,该工作的申请人很多,这就意味着人事经理的备选方案可能较多。之前使用该案例的研究也表明,人事经理比申请人拥有更多的权力(Anderson和Thompson,2004)。

为了检查对权力的实验操纵,在谈判前,参加者需要报告在当前的谈判任务中哪一方拥有更大的权力。在196名参加者中,163名报告人事经理具有权力优势,26名认为申请人有优势,7名未报告。该结果表明,与之前使用该案例的研究一致,人事经理比申请人具有更大的权力。

4、变量及测量

在本次谈判练习前的9个星期,研究者收集了参加者的个体特征数据,以降低同源误差的影响。传统性、现代性、心理觉知和信息交换均采用Likert6点量表(1=完全不同意,6=完全同意)进行测量,量表的内部一致性系数标注在表1和表2中。

外向性:外向性量表来自Goldberg的大五人格量表(1992),包括10组意义相反的两极形容词,如“无精打采—精力充沛”。在每一组形容词中,被试需要从1到6中选择一个数字,以表明更接近两个形容词中的哪一个。分数越高,外向性越高。

宜人性:与外向性一致,宜人性也取自Goldberg(1992)的量表。该量表同样包括10组意义相反的形容词,如“不愿意合作的—愿意合作的”。分数越高,宜人性越高。

个体传统性:杨国枢等(1991)开发了“中国个体传统性量表”,Farh等(1997)对此进行了修订和简化。本研究在后者的基础上稍作修改,采用了6道题目来测量,例题包括“我认为要避免发生错误,最好的办法是听从长者的话”。分数越高,传统性越高。

个体现代性:现代性的题目与传统性量表的来源一致,同样包括6道题目,例题包括“我认为政府首长犯了错,人民可以公开批评”。分数越高,个体现代性越高。

心理觉知:本文采用了“管理觉知”量表(韩玉兰,2010)中的覃思(thinking)分量表来测量心理觉知。“覃思”指的是个体从多个角度、深入系统地思考问题,共包括5道题目,如“遇到问题时,我喜欢从多个角度进行思考”。该量表适合描述谈判情境下的信息处理。分数越高,心理觉知的水平越高。

在模拟谈判前后,参加者分别报告了以下变量。

谈判者期望:在谈判前问卷中,参加者填写了他们在本次谈判中打算争取拿到多少点数(即收益)。

信息寻求行为:根据Brett和Okumura(1998)关于直接信息交换的定义,本文用三道题目来测量对信息的收集和寻求,如“我直接询问对方对各个事项的偏好程度”。

信息分享行为:根据Brett和Okumura(1998)关于直接信息交换的定义,本文用三道题目来测量与对方的信息分享,如“我直截了当地告诉了对方我对各个事项的不同偏好”。

间接信息交换:基于Brett和Okumura(1998)对间接信息交换的描述,本文采用了韩玉兰等(2010)的信息分享数量量表来测量间接信息交换。该量表包括5道题目,例如“我提出了交换性的提议,即在某个事项上让步以获得对方在另一个事项上对我让步”。

谈判的经济结果:谈判结果包括谈判者每人的个体收益和谈判双方的联合收益,前者体现了单方谈判者价值索取的程度,后者则体现了价值创造。个体收益是采用谈判者在八个事项上获得的点数之和来表示,而联合收益则是用双方的个体收益之和来表示。

四、结果

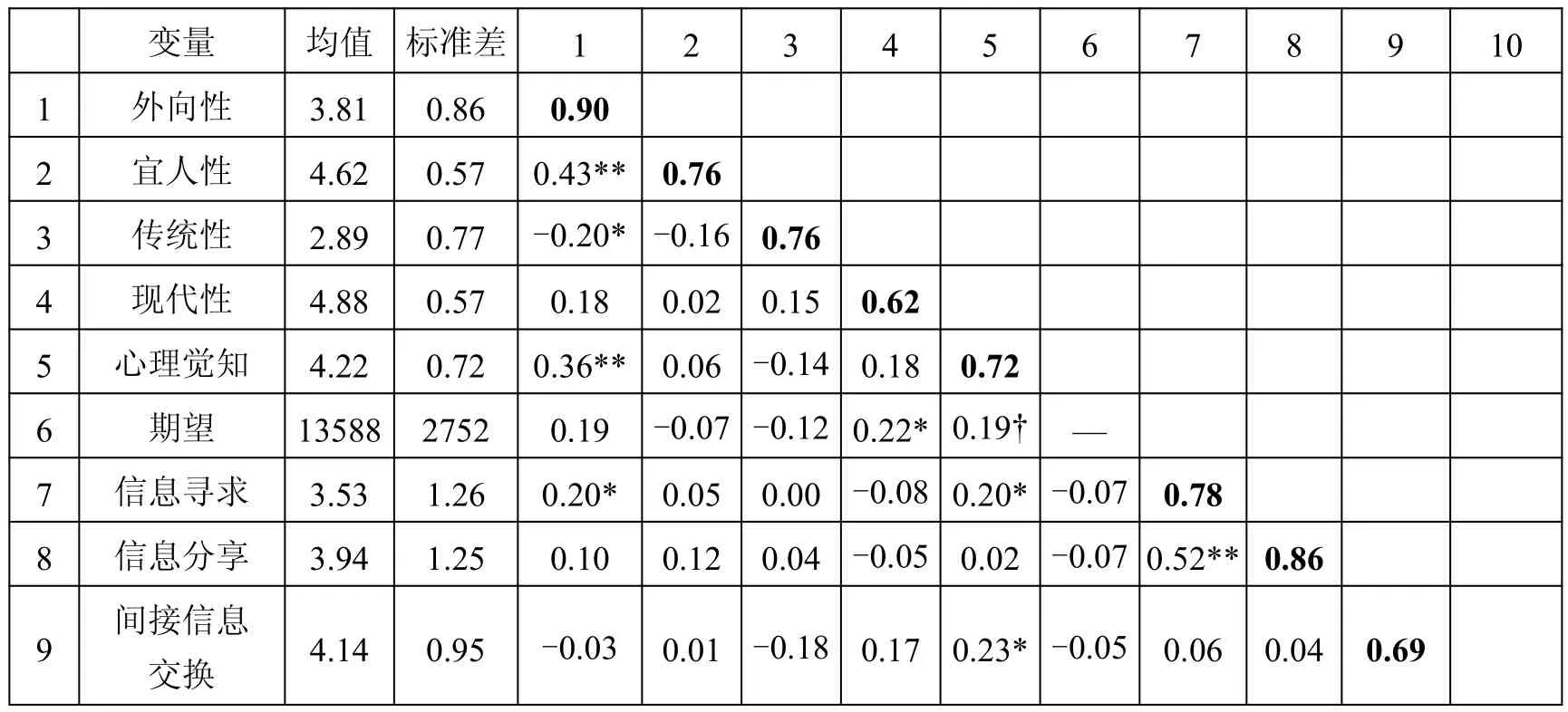

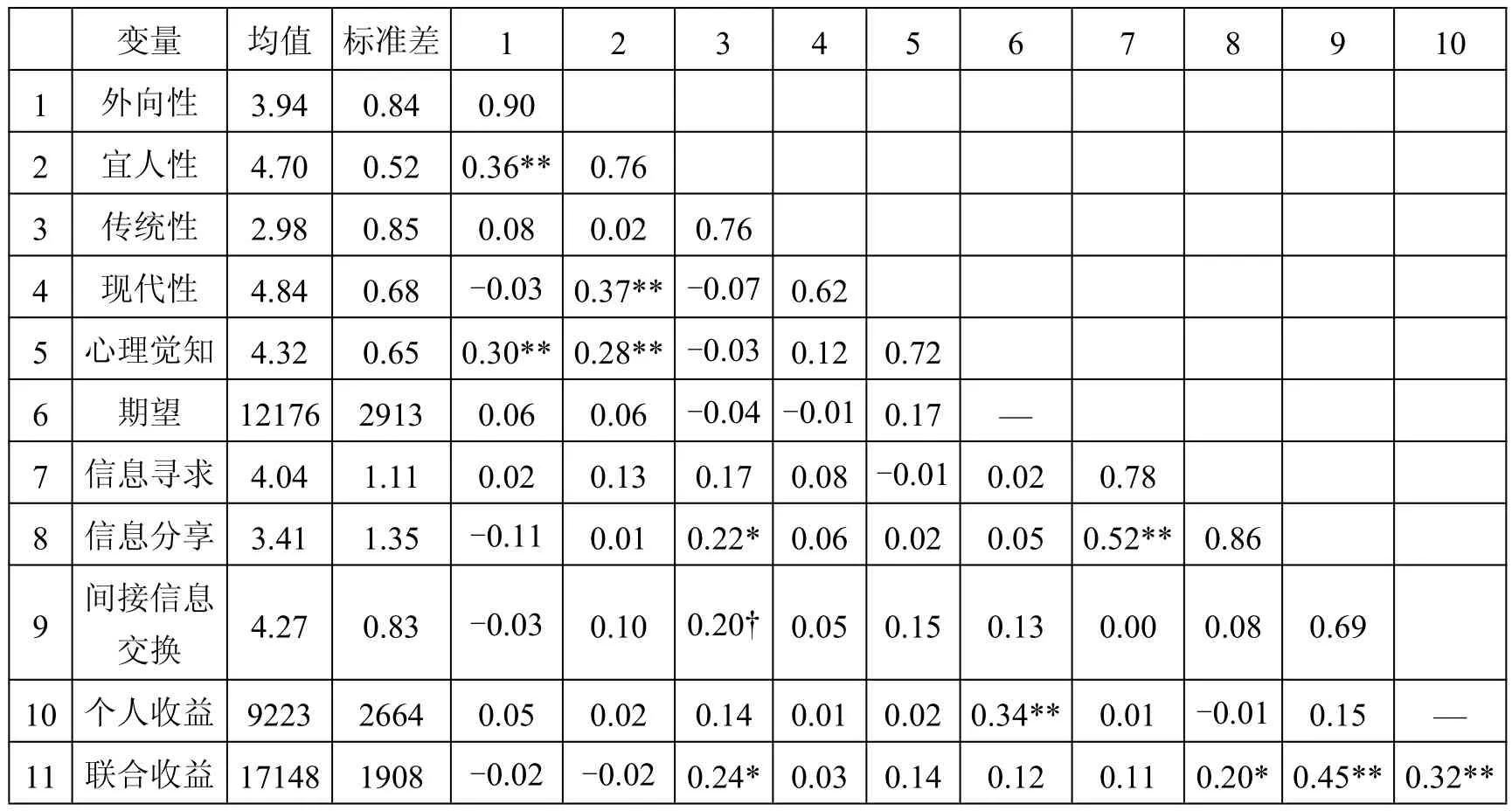

本文使用SPSS20和WarpPLS5.0来进行数据分析。表1和表2分别显示了申请人和人事经理两个角色在各个变量上的均值、标准差以及相关系数。

表1 各变量的均值、标准差和相关矩阵(角色:申请人)

续表1

表2 各变量的均值、标准差和相关矩阵(角色:人事经理)

考虑到外向性、宜人性、传统性、现代性、心理觉知、信息寻求、信息分享和间接信息交换等变量都是采用量表测量,且由同一被试报告信息,我们对数据进行了同源误差检验(Podsakoff等,2003)。Harman的单一因子检验(即让所有测量题目落在同一个因子上,然后与各测量题目落在各自因子上的模型进行比较①为了保证得到稳定的参数估计,我们对这些研究变量的测量题目进行了打包处理(parceling;Hau和Marsh,2004),最终每个潜变量(latent variables)只包含3个指示变量(indicators)。)结果表明,测量题目落在各自因子上时的模型拟合度(χ2=347.84,df=222,p<0.001;CFI=0.92;TLI=0.91;RMSEA=0.054)显著地优于单一因子模型的拟合度(χ2=1378.69,df=250,p<0.001;CFI=0.32;TLI=0.25;RMSEA=0.152),Δχ2=1030.85,Δdf=28,p<0.001。因此,测量中不存在显著的同源误差问题。

1、权力对个体收益的影响

ANOVA表明,人事经理获得了比申请人更多的点数,分别为9223和7924,F(1,194)=11.32,p<0.001,表明权力确实影响着价值索取的结果,假设1得到支持。

2、弱势方的特征与个体收益

对弱势方而言,由表1可见,其外向性与其在谈判中的信息寻求行为正相关(r=0.20,p<0.05),其外向性与其个体收益正相关(r=0.19,p=0.054),假设2a和2b得以支持。

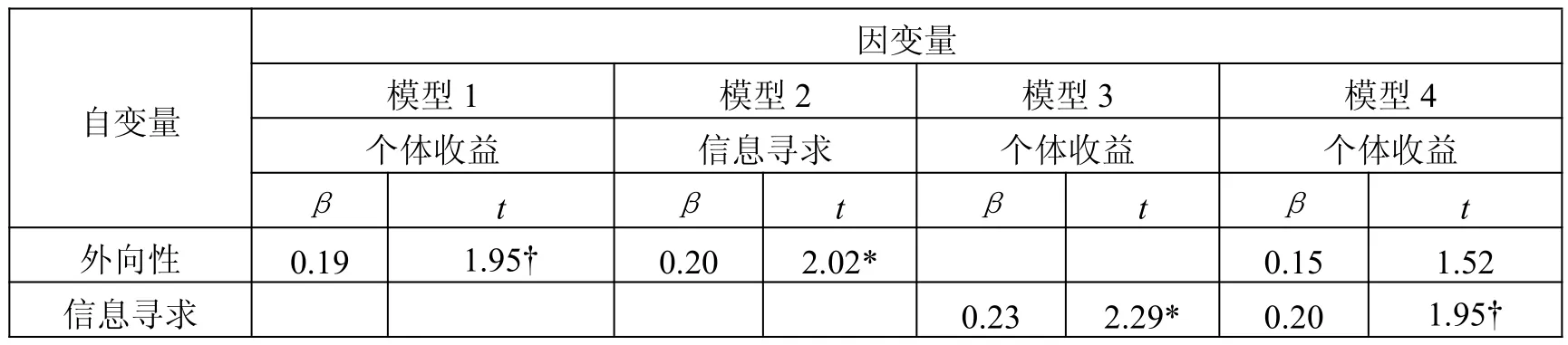

为了验证假设2c提出的中介作用,我们采用了分步回归分析(见表3)。当在模型中加入信息寻求后,外向性的标准化系数从0.19降为0.15,t=1.52,p>0.1,即失去了预测效果;而信息寻求行为的标准化系数为0.20,t=1.95,p=0.054。这说明,弱势谈判者的信息寻求行为在其外向性和个体收益之间起到了完全中介作用,假设2c成立。

表3 信息寻求的中介作用

由表1可见,谈判者的现代性与其在谈判前的期望成正相关(r=0.22,p<0.05),假设3a成立;同时,申请人的现代性和个体收益也是正相关(r=0.20,p=0.054),该结果证实了假设3b。此外,回归分析的结果表明(见表4),在将期望加入模型后,现代性不再显著,期望的标准化系数为0.18,p=0.08,即成边际显著,假设3c获得了支持。

表4 谈判前期望的中介作用

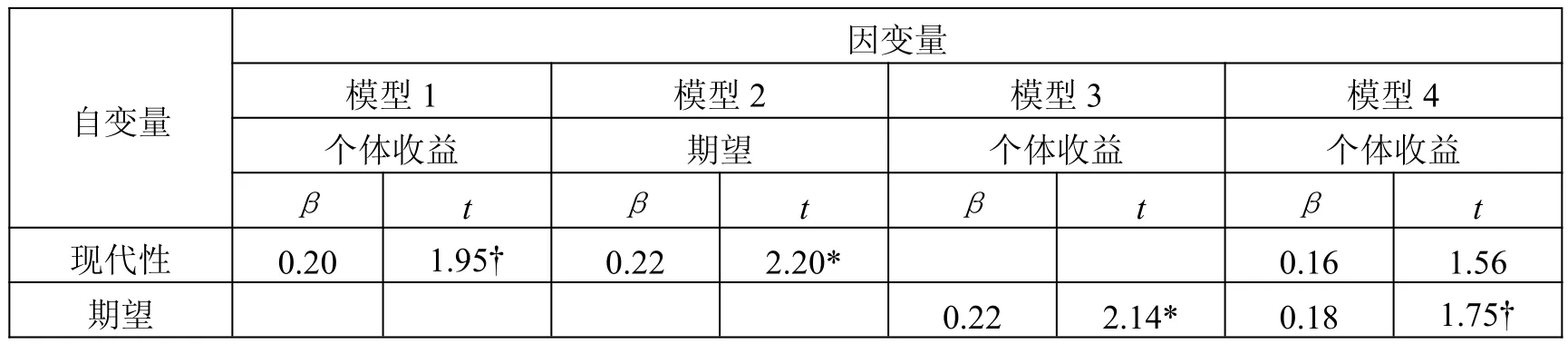

关于弱势谈判者心理觉知的影响,心理觉知与间接信息交换的相关系数为0.23,p<0.05,与联合收益的相关系数为0.19,p=0.06,假设4a和4d获得了支持。从表5可以看出,间接信息交换加入模型后,心理觉知的影响不再显著,假设4e也得到了支持。心理觉知与个体收益的相关并不显著,因此假设4b和4c都不成立。

表5 间接信息交换的中介作用

3、强权方的特征与联合收益

对于强权方(人事经理),其信息分享行为与联合收益成正相关,但宜人性与联合收益、信息交换行为都不显著相关(见表2),这表明假设5a、5b和5c没有得到支持。

如表2所示,人事经理的传统性与信息分享之间的相关系数为0.22,p<0.05,与间接信息交换之间的相关系数为0.20,p=0.054,这支持了假设6a和6d。另外,人事经理的传统性和联合收益之间显著相关(r=0.24,p<0.05),假设6b得以成立。

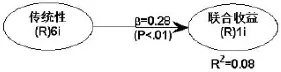

为了检验假设6c和6e,我们使用WarpPls建立了模型。WarpPLS更适合于100以下的小样本。另外,由于信息分享和间接信息交换两个构念更接近形成性(formative)指标而不是反映性(reflective)指标,即测量题目之间有一定的独立性,对于构念并非是缺一不可的,而WarpPLS是基于方差的PLS路径分析,因此更适合采用WarpPLS进行建模(叶浩生、李明,2014)。按照Kock(2011)建议的方法,本文首先验证传统性对联合收益的直接影响。图1表明,路径系数为0.28,p<0.01。这个结果与表2也是一致的。

图1 人事经理的传统性对联合收益的直接影响

然后,在模型中加入信息分享和间接信息交换两个变量,建立如图2的模型。模型的拟合度采用三个指标来衡量,即APC(平均路径系数Average path coefficient)、ARS(平均方差解释量Average R-squared)和AVIF(平均方差膨胀因子Average variance inflation factor),APC和ARS的p值应小于0.05,而AVIF应小于5,小于3.3较佳。结果显示,APC为0.3,p<0.001,APRS为0.14,p<0.05,AARS为0.12,p<0.05,AVIF为1.18。

可以看出,传统性与信息分享之间的路径系数为0.30,p<0.01,传统性与间接信息交换之间的路径系数为0.25,p<0.01,信息分享与联合收益之间的路径系数为0.23,p<0.01,间接信息交换与联合收益之间的路径系数为0.38,p<0.01,传统性与联合收益之间的路径系数则从0.28下降到了0.17,表明信息分享和间接信息交换起到了部分中介作用,部分支持了假设6c和6e。此外,图2揭示了各预测变量的有用性,可以看出,间接信息交换对联合收益的影响超过了信息分享,这与以往间接信息交换与整合性的研究是一致的。

五、总结

1、主要结论

本文的主要目的是考察谈判者的个体特征在不均衡谈判中对谈判过程和谈判结果的影响。研究发现,首先,与弱势方相比,强权方能获得较高的收益。其次,对于弱势方,如果外向性较高,那么在谈判中将有更多的信息寻求行为,从而获得较高的个体收益;如果其现代性较高,那么在谈判前对结果的期望也较高,从而提高了个体收益;心理觉知高的谈判者则能通过间接信息交换来提高联合收益。最后,对于权力较大的一方,如果其传统性较高,有可能促进间接的信息交换和信息分享,从而促进谈判的整合性。

2、理论意义

本研究在理论上具有如下意义。第一,本文扩展了当前对谈判中有关权力的研究。以往的研究主要针对权力影响的主效应,很少关注这个过程的调节因素。另外,就我们所知,之前很少有实证研究考虑弱者如何改善处境、提高个体收益和联合收益,更遑论对于强势谈判者的研究。本研究首次从谈判者特征的角度来考察可能的影响因素。本文的研究表明,就价值索取而言,弱势谈判者的外向性、现代性均能提高个体收益;就价值创造而言,弱势谈判者的心理觉知、强势谈判者的传统性能促进谈判的整合性。

第二,本文推进了谈判者性格特征及其影响机制的相关研究。在谈判领域,尽管权力已经得到广泛研究,个体特征在早些年也获得过许多关注,但两者的交互作用却没有得到系统的探索。本研究发现,外向的谈判者擅长与谈判对手进行沟通,积极地获取对方的利益侧重点、底线等信息,并且通过适当的信息泄露来“诱捕”对手,从而有助于个体收益。尽管在分配式谈判中,外向性使得谈判者容易受到对方的锚定,但在整合式谈判中,外向者善于沟通的一面更能发挥作用。

另外,本研究也促进了对宜人性的认识。与假设5b的预测相反,结果显示强势谈判者的宜人性与联合收益之间并不显著相关,这与之前对积极情感的研究不一致(Anderson和Thompson,2004)。这个结果表明,一个热心肠、随和的人可能会很在意谈判对手的利益,但是有效的信息交换才是把饼做大的关键。在本研究中,尽管信息分享和间接信息交换均能预测联合收益,但是宜人性与直接信息交换和间接信息交换均不相关,这可能是宜人性无法带来双赢的关键。本文关于宜人性的发现,在一定程度上支持了Barry和Friedman(1998)的研究结果,表明在整合式谈判中,宜人性扮演的角色是多方面的,既能促进换位思考,又可能因合作性而做出更多的让步,影响被互相抵消,从而与联合收益没有显著相关。

第三,本研究尝试从文化的角度考察文化价值观在不均衡谈判中的影响。我们选择了个体传统性和现代性作为研究重点,而不是个体主义和集体主义,或者自我建构等更常见的文化差异。当居于弱势时,现代性的个体能更积极主动地去争取,提高个体收益;当居于强势时,传统性的个体有可能会顾全大局,以提高谈判的整合性。就本文所知,这是传统性和现代性首次应用到谈判情境,从一个新的视角推进了我们对文化的理解,并有助于拓宽对跨文化谈判的研究。另外,在今后的研究中,还需要进一步探讨两者的影响机制。Farh等(1997)指出,传统性和现代性并非一个维度的两端,传统性更类似集体主义的概念,而现代性中关于积极乐观的因素在传统性中找不到对应的维度。从本文的结果中也可以看出,传统性和现代性之间不存在显著相关。因此,二者的影响机制也并非是对称的。在本文的基础上,还需要进一步考察其他机制。

第四,本文开拓了谈判者心理觉知的影响研究。心理觉知作为一种认知的个体差异或者认知风格,已经被发现能影响个体对环境的感知、对认知图式的依赖、思考的缜密性等。由于谈判情境需要大量的思考,而弱势谈判者需要付出更多的认知努力去获取信息和判断形势,因此高觉知者很有可能对谈判结构获得更清楚的了解。本研究证实了心理觉知在谈判中的重要性。在今后的谈判研究中,除了现有的认知封闭需求、认知能力等概念外,研究者还可以考虑引入心理觉知作为认知变量。

最后,本研究展示了在谈判中信息交换的重要性,以及在不均衡谈判中权力不同的双方通过信息交换对价值索取和价值创造的不同影响。与以往的研究一致,本研究也发现了间接信息交换对联合收益的直接影响。具体来说,不管是哪一方,只要发起间接信息交换,均能提高谈判的整合性。另外,对于弱势者而言,信息寻求有助于提高其个体收益;对于强势者而言,信息分享有助于提高联合收益。

3、实践意义

本文对于从事谈判的人们来说,至少有两层含义。第一,如果组织在一场谈判中居于劣势,那么,在选派谈判者的时候,应选取那些外向性高、现代性高或者心理觉知水平高的个体,以促进个体收益和联合收益;其次,如果权力大的一方出于某种原因希望获得双赢的结果,而不仅仅是提高个体收益,那么传统性高的谈判代表将是一个好选择。第二,当居于劣势时,谈判者应考虑在谈判前建立较高的谈判期望,在谈判中积极发问,寻求更多的信息,并且提出交换性的提议,或者与对方一次商谈多个事项,而不是逐项谈,从而洞悉对方的利益侧重点。

4、不足之处和未来研究

本文存在一些不足之处和需要完善的地方。首先,对于个体差异在不均衡谈判中的影响机制,本文作为一个初步研究,只从信息交换的角度进行了探索,在之后的研究中,还需要考察其他潜在的机制。例如,本文仅考察了现代性在自我层面的影响,即通过设立高目标来进行自我激励,并未考察现代性在人际层面的影响。然而,如果弱者的个体现代性较高,他们可能不会囿于权力,可能倾向于使用更多的竞争策略。此外,由于外向性能够较为轻松地处理复杂的人际关系,建立与强权方的信任感,因此,未来还需进一步探索外向性在不均衡谈判中的影响。其次,信息交换的行为是在谈判后测量的,谈判结果可能会影响到谈判者对策略的评估。在未来的研究中,应该考虑使用视频的手段来记录这些行为,以提高概念的效度。另外,本文的谈判者是在校大学生,并没有实际担任过人事经理的角色。他们与实际担任过人事经理的谈判者在谈判中的表现可能会有差异。在未来的研究中,可以邀请担任过人事经理角色的人员参加谈判,并对比有相关经验的谈判者和没有相关经验的谈判者的表现,从而考察谈判经验的影响。

1.韩玉兰:《中国情境下的意义建构:中层管理者的管理觉知及其影响》[D],北京大学博士论文,2010年。

2.韩玉兰、张志学、王敏:《走向双赢:动机倾向和信息分享质量在整合性谈判过程中的作用》[J],《心理学报》2010年第2期。

3.杨国枢、余安邦、叶明华:《中国人的个人传统性与现代性:概念与测量》[D],载于杨国枢和黄光国编《中国人的心理与行为》(论文集),台北:桂冠图书公司,1991年。

4.叶浩生、李明:《反映还是形成?平行还是层级?PSM的模型建构与检验》[J],《心理学探新》2014年第34卷第3期。

5.Adair,W.,Weingart,L,and Brett,J.2007,“The Timing and Function of Offers in US and Japanese Negotiations”[J],Journal of Applied Psychology,Vol.92,No.4:1056-1068.

6.Anderson,C.and Thompson,L.L.2004,“A ffect from the Top Down:How Powerful Individuals’Positive A ffect Shapes Negotiations”[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,Vol.95,No.2: 125-139.

7.Barry,B.,and Friedman,R.A.1998,“Bargainer Characteristics in Distributive and Integrative Negotiation”[J].Journal of Personality and Social Psychology,Vol.74,No.2:345-359.

8.Brett,J.M,and Okumura T.1998,“Inter and Intra-cultural Negotiation:U.S.and Japanese Negotiators”[J].Academy of Management Journal,Vol.41,No.5:495-510.

9.Brett,J.,and Thompson,L.L.2016,“Negotiation”[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,Vol.136,No.1:68-79.

10.Chen,S.,Lee-Chai,A.Y.,and Bargh,J.A.2001,“Relationship Orientation as a Moderator of the Effects of Social Power”[J].Journal of Personality and Social Psychology,Vol.80,No.2:173-187.

11.De Dreu,C.K.W.,Koole,S.L.,and Oldersma,F.L.1999,“Onthe Seizing and Fireezing of Negotiator Inferences:Need for Cognitive Closure Moderates the Use of Heuristics,in Negotiation”.[J].Personality and Social Psychology Bulletin,Vol.25,No.3:348-362.

12.De Dreu,C.K.W.,and Van K leef,G.A.2004,“The Influence of Power on the Information Search, Impression Formation,and Demands in Negotiation”[J].Journal of Experimental Social Psychology, Vol.40,No.3:303–319.

13.Dimotakis,N.,Conlon,D.E.,and Ilies,R.2012,“The M ind and Deart(literally)of the Negotiator: Personality and Contextual Determ inants of Experiential Reactions and Economic Outcomes in Negotiation”[J].Journal of Applied Psychology,Vol.97,No.1:183–193.

14.Farh,J.L.,Earley,P.C.,and Lin,S.C.1997,“Impetus for Action:A Cultural Analysis of Justice and Organizational Citizenship Behavior in Chinese Society”[J].Administrative Science Quarterly,Vol.42,No.3: 421-444.

15.Farh,J.L,and Cheng,B.S.2000,“A Cultural Analysis of Paternalistic Leadership in Chinese Organizations”[M].In Li,J.T.,Tsui,A.S.,and Weldon,E.(Eds.),Management and organizations in the Chinese context.Palgrave Macm illan UK:84-127.

16.Goldberg,L.R.1992,“The Development of Markers for the Big-Five Factor Structure”[J].Psychological Assessment,Vol.4,No.1:26-42.

17.Hau,K.T.,and Marsh,H.W.2004,“The Use of Item Parcels in Structural Equation Modeling:Non-normal Data and Small Sample Sizes”[J].BritishJournal of Mathematical&Statistical Psychology,Vol.57,No.2: 327-351.

18.Kim,P.H.1997,“Strategic Tim ing in Group Negotiations:The Implications of Forced Entry and Forced Exit for Negotiators w ith Unequal Power”[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol.71,No.3:263-286.

19.Kock,N.2011,“Using WarpPLS in E-Collaboration Studies:Mediating Effects,Control and Second Order Variables,and Algorithm Choices”[J].International Journal of e-Collaboration,Vol.7,No.3:1-13.

20.Langer,E.J.2000,“M indful Learning”[J].Current directions in psychological science,Vol.9,No.6: 220-223.

21.Leung,K.1997,“Negotiation and Reward A llocations Across Cultures”[M].In Earley,P.C.,and Erez,M. (Eds.),New perspectives on international industrial/organizational psychology.San Francisco:Jossey-Bass: 640-675.

22.Pillutla,M.M.,Farh,J.L.,Lee,C.,and Lin,Z.2007,“An Investigation of Traditionality as a Moderator of Reward Allocation”[J].Group Organization Management,Vol.32,No.2:233-253.

23.Podsakoff,P.M.,MacKenzie,S.B.,Lee,J-Y.,and Podsakoff,N.P.2003,“Common Method Biases in Behavioral Research:A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies”[J].Journal of Applied Psychology,Vol.88,No.5:879-903.

24.Thompson,L.L.1991,“Information Exchange in Negotiation”[J].Journal of Experimental Social Psychology,Vol.27,No.2:161-179.

25.Webster,D.M.,and Kruglanski,A.W.1994,“Individual Differences in Need for Cognitive Closure”[J].Journal of Personality and Social Psychology,Vol.67,No.6:1049-1062.

(G)

*本文是国家自然科学基金项目(71472016;71402052)、北京外国语大学青年创新团队项目(2015JT005)的阶段性成果。作者感谢匿名审稿人在本文写作过程中提出的宝贵意见。