全日制在读女硕士研究生择业焦虑调查研究

2017-05-05王丹妮谭美瑶

王丹妮+谭美瑶

【摘要】本文通过对深圳大学在读的全日制女硕士研究生以发放问卷的形式,进行抽样调查。通过回收的401份有效问卷,用SPSS软件进行分析。 针对不同年龄段,不同学科专业,不同家庭背景等方面的女硕士研究生群体在择业上可能面临的各种焦虑进行汇总,着重分析研究了女硕士研究生可能存在的择业焦虑类型,从而帮助女硕士研究生找准自己的核心优势,减少职业规划和选择的迷茫。

【关键词】择业焦虑 女硕士研究生 女性特征劣势

【中图分类号】G643 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)30-0255-02

一、研究缘起

女硕士研究生作为一个特殊群体,在择业市场的竞争力方面,缺少了本科生的年龄优势,又没有博士生的专业特长。看似的高学历并没有把她们“筛选”出来。特别是随着二胎政策的全面开放,越来越多的企事业单位更是通过各种限制,来考验她们的职业忠诚度!如果不被动去接受苛刻的用人条件,用人单位将以她们缺乏职业发展潜能或优势而不予雇佣。在性别劣势外加心理,生理等因素的制约下,许多女硕士毕业生开始变得自卑,没有底气。在择业的过程中越发显得唯唯诺诺,生怕惹怒了用人单位。因考虑到社会大环境以及女硕士研究生自身心理,生理可能对其择业过程造成的不良影响,本研究特别以她们的择业焦虑为切入点,帮助她们理性的看待其自身的优劣势,以便减少就业迷茫;同时帮助企业更好的了解她们的“核心优势”;帮助就业指导部门更好的进行针对性指导。

二、研究方法

本研究在整理目前关于女硕士研究生择业焦虑等诸多国内文献的基础上,以深圳大学全日制女硕士研究生为总体样本,采用自填问卷的方式。总共发出问卷450份,回收有效问卷401份。问卷设置上分为三部分,包括基本信息统计(年级,专业,家乡,考研动机等),择业焦虑调查(以张玉柱的大学生择业焦虑量表为样本抽取了16道题目),以及择业价值观调查(以韦伯量表为基础进行改良)。 在数据处理上,采用了spss21.0软件进行分析,其中缺失值设置为99,缺失项不计入有效百分比统计。并对所统计数据进行描述性统计、频数计算,交叉分析,因子分析。

三、调查结果与分析

(一)基本信息统计

本次问卷20-25岁的女硕士生占比最高69.3%,总人数为278人。在专业分布上人文社科类占到了54.8%,总人数达到了219人。 而所有参与调查的研三人数只有78人,占比19.5%。对于专业上的缺失人数,不计入有效百分比。

在家乡与父母最高学历分布方面,父亲的学历普遍高于母亲,父亲的本科学历占比达到了20.8%,而母亲的本科占比学历也达到了12.5%。 在家乡分布上,我们发现:来自城市和农村的比例相对城镇较高,其中来自城市占比39.3%,达到最高。

(二)择业焦虑的因子分析

通常情况下,检验因素分析的可行性根据 KMO和 Bartlett 球形检验来判断。问卷项目数据是否适合进行因素分析,可以从取样的适当性数值 KMO 的大小来判别,如果 KMO 小于 0.5,不宜进行因素分析;KMO 大于 0.8,适合进行因素分析。本研究的数据结果显示(见下表),样本的KMO 值为 0.904,因此本样本适合进行因素分析。此外,欲进行因素分析,变量间必须具有相关性,即变量间的相关用 Bartlett 球形检验需要达到显著性水平。本研究的 Bartlett 球形检验值为 2306.836,在 0.000 水平上显著。所以,本问卷数据变量之间存在明显的相关,适合进行探索性因素分析。下表为择业焦虑的KMO 和 Bartlett 的检验。

对择业焦虑的16个题项,运用主成分分析法抽取因子,并对抽取的因子进行具有KAISER标准化的最大变异法直交旋转。结果显示,有两个因子的特征值大于 1,即女硕士研究生择业焦虑问卷的探索性因素分析共抽取出两个维度,可分别命名为维度A:一般性择业焦虑,维度B:女性特有择业焦虑,累积可解释总体变异的47.752%。求得因素负荷矩阵。由于害怕与男性竞争该项在一般性择业焦虑和女性特有择业焦虑上分值都比较低,分别为.226和.200,故删去。

在调查的401名女性硕士研究生中,一般性择业焦虑得分的平均值为2.7719,女性特有择业焦虑维度的平均值为2.7587. 两个维度的平均值均小于3,这表明该样本中女性研究生的整体择业焦虑度不高。但是在“您担心生育计划会影响就业和升职”这个项目上的平均值为3.781,远远大于该维度的平均值2.7587,说明女性硕士生在该问题上存在较高的择业焦虑。可以看出深圳大学的调查样本在生育和就业上存在较高的择业焦虑。

(三)不同年龄段和考研动机下女硕士研究生择业焦虑的单因素方差分析

把得出的择业焦虑两个因子的平均值与年龄段和考研动机分别作单因素方差分析,得出如下结论:

在计算均值A,B 的方差齊性检验时,因大于35岁的样本只有一个,将忽略仅有一个案例的组。对不同年龄段的择业焦虑进行方差分析,结果如上表所示,可以看出,不同年龄段的女硕士生在一般择业焦虑,女性特有择业焦虑的维度上都不存在显著性差异。此外,值得注意的是,本次调查对象中大于35岁的样本过少。

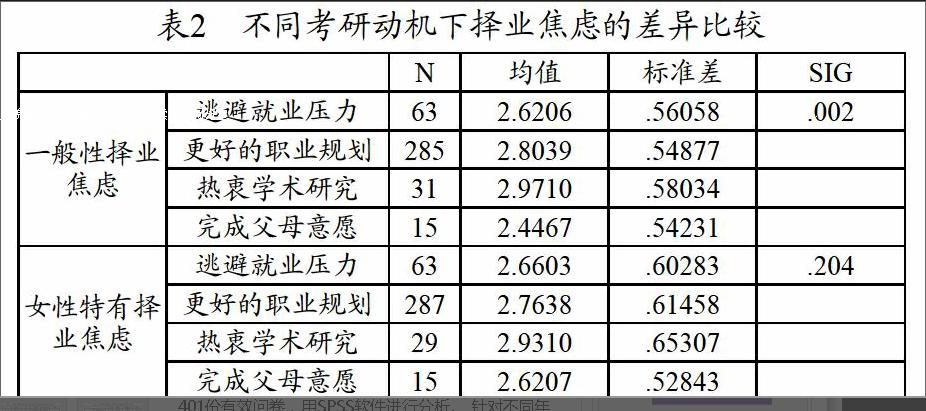

从表2看出不同考研动机下女研究生在择业焦虑维度上的方差分析比较表中可以发现,考研动机在一般性择业焦虑上达到显著水平,显著性概率值p<0.05,这说明在这个维度上存在择业焦虑的显著差异。而女性特有择业焦虑的显著性概率值p>0.05,表明考研动机在女性特有择业焦虑上并不存在显著差异。

(四)工作年限与择业焦虑的交叉分析

因考虑到读研前的工作年限会对女硕士研究生的择业焦虑以及未来发展产生影响,所以通过两者的交叉分析,得出下表

由上表可知,在一般性择业焦虑上,没有工作经历和一年以内工作年限的女性在择业焦虑上明显高于3-5年及5年以上的女性,平均值最高的工作年限是3-5年的女硕士研究生,达3.01,代表焦虑水平最低;在女性特有择业焦虑上,1-3年和3-5年工作年限的女硕士研究生择业焦虑最高,平均值最高的为5年以上,为3.03,表明择业焦虑水平最低。也借此说明,工作年限的长短对女性择业焦虑有显著影响。

四、总结

从本次调查来看,主要结论可以归纳为以下几点:

(一)女硕士研究生择业焦虑中,女性特质影响仍较为严重。女硕士研究生在就业时正是适婚年龄,面临就业和家庭两难选择。用人单位为降低成本,偏向于聘用男性员工或者其他年龄段员工,这造成了女研究生的就业劣势,引发女硕士研究生的择业焦虑。

(二)当前女硕士研究生的择业焦虑类型多样,总体上分为一般性择业焦虑和女性特质择业焦虑。一般性择业焦虑包括就业环境、就业信息、专业影响等因素,女性特质焦虑则有生育计划、外在形象等。调查结果显示焦虑较高的变量为生育计划和专业能力。

(三)影响女硕士研究生择业焦虑的因素有很多,其中考研动机与工作年限的作用较为明显。不同考研动机的女硕士研究生择业焦虑程度不同,考研动机为完成父母意愿和逃避就业压力的女硕士生择业焦虑更高,也说明女性在自身学业,职业生涯规划意识不够强。具有较少或没有工作年限的女硕士研究生由于工作经验的缺乏、就业形势等影响一般性择业焦虑较高,1-5年工作经历的女硕士研究生正处于适婚生育年龄,女性特质择业焦虑水平相对更高。

五、建议

本次调查是对女硕士研究生择业焦虑的一次简单的描述与分析,从调查结果我们可以看出现代女硕士研究生的择业焦虑现状及因素。关于新时代的女硕士研究生减轻择业焦虑的途径和高校应做的工作,我们认为应有以下几点:

(一)女硕士研究生要有勇于面对竞争的观念。社会主义市场经济最显著的特点之一是竞争,竞争意识是现代人必备的素质之一。面对就业竞争的现实,应当摆脱被动依赖、消极等待的状况,做好多方面的竞争准备,才能减轻自己的择虑业焦,在强大的就业压力之下找到自己的一席之地。

(二)学校要重视女硕士研究生的择业焦虑问题并开设心理辅导咨询,要给予正确引导,不让学生受到负面消极情绪的影响。当前许多学校存在心理辅导咨询室形同虚设的状况,心理教师水平未达到专业要求。国际多项调查表明众多大学生存在严重的心理问题,学校除了教授学生知识技能的职责外,还应帮助学生走出择业焦虑的困境。让学生养成良好的自我认知与管理能力,唤醒积极的职业意识,掌握正确的职业生涯态度。

(三)学校重视校园文化对学生择业焦虑的影响。高校校园文化以其鲜明的导向性、广泛的参与性、内在的凝聚性、强烈的时代性和专业性以及强大的调节和规范功能,对女硕士研究生择业焦虑的解决过程产生深远的影响。构建一种昂扬向上、公平竞争、乐于奉献的校园文化氛围,是培养大学生良好择业态度的强大阵地。

(四)学校要充分发挥学生就业机构的作用。这些就业机构的主要责任不仅是搜集各种招聘信息,还应该及时广泛地宣传各种就业政策,通过各种手段及时、详尽地做好动员工作,不仅使学生了解这些政策,还应该使学生能够领会这些文件的精神。这些机構为女硕士研究生提供了就业的多种选择,正确的择业价值观也无形中影响了学生的择业态度,就业机构对女硕士研究生择业焦虑的解决起着直接的影响。高校必须重视对女硕士研究生的择业焦虑问题,这不仅有利于女硕士研究生这一群体的发展,也有利于维护社会的稳定。

参考文献:

[1]赵越,朱庆.社会性别意识下的女研究生就业问题研究[J].校园心理,2014(6).

[2]宋寒.女研究生就业中的性别歧视与角色认同[J].青年 探索,2006(4).

[3]刘海容.女硕士研究生择业意愿调查分析———以武汉市 某高校为例[J].青年探索,2007(6).

[4]张玉柱,陈中永 《大学生择业焦虑问卷》.