对初中物理实验探究课型教学策略的案例研究

2017-05-04胡世龙

胡世龙

摘要::物理是一门以实验为基础的科学,可以说每个规律的发现都离不开实验的有力支撑.因此,实验探究活动应该是物理教学中的重中之重.然而,现实的物理实验教学现状令人堪忧,与《课标》中的教学要求相距甚远.如何解决这个问题,本文试着从实验探究活动的三个重要环节出发,结合教学实例加以剖析,力求探索出初中物理实验探究课型教学的基本策略.

关键词:实验探究;初中物理;教学策略

1问题提出

《课标》(实验稿)在“课程性质”中明确指出:义务教育阶段的物理课程主要价值体现在:“⑴通过实验探究,使学生经历基本的科学探究过程,学习科学探究方法,发展初步的科学探究能力,形成尊重事实、探索真理的科学态度.⑵通过科学想象与科学推理方法相结合,发展学生的想象力和分析概括能力,使学生养成良好的思维习惯.”[1]可以说,任何物理规律的形成都离不开物理实验这个坚实的基础,它的重要性不言而喻.然而,在日常教学活动中,很多教师对教材中实验资源并不重视,甚至认为实验探究是在浪费时间.有时候,教材中明确要求的学生分组实验也被“缩水”成了演示实验,甚至变成了观看实验视频,至于教材中每一章节后面小制作、小发明更是成了师生眼中的“弃儿”. 在很多情况下,学生的探究活动也是依照教材步骤进行“模仿”,所谓结论归纳也是“假象”背后所结的“涩果”.

基于以上问题,笔者结合教学实践进行了深入思考,期望找到适合初中物理实验教学的基本策略.现以“探究杠杆的平衡条件”实验方案为例,与广大同行一起探讨,以期对将来的实验教学有所增益.

2对探究活动中三个重要环节教学策略的探索

21猜想假设科学有据

众所周知,猜想假设是进行实验探究最重要的一个环节,它是指明整个实验探究方向的“灯塔”.任何物理概念的建立、物理规律的形成都是源于生活中物理现象的抽象概括.实施物理实验教学的过程,也正是引导学生重温先哲科学探究的过程.换而言之,科学的猜想假设就是顺利实施科学探究的“凤头”,唯有贴近学生所熟悉的生活情境,符合所处年龄阶段对事物的认知特点,探究活动才是有效的,才能成為物理规律建构强有力的“脚手架”.

笔者在进行“探究杠杆平衡条件”部分内容教学时,发现教材中实验方案存在两个不足之处.其一、从标题明确了该实验应为探究性实验,但按照教材实验方案来看,却是一个验证性实验,只要求学生按照所设计好的步骤按部就班的“探究”.笔者认为这样的设计方案缺失了本实验活动的探究性本质.其二、教材中实验方案直接告知影响杠杆平衡条件的因素,缺少了探究活动中的最重要一环——猜想与假设.那么,在日常教学中如何才能处理好这些问题?笔者现将自己对本实验教学设计过程呈现如下,与同行一起探讨.

教学片段1对影响杠杆平衡因素的猜想

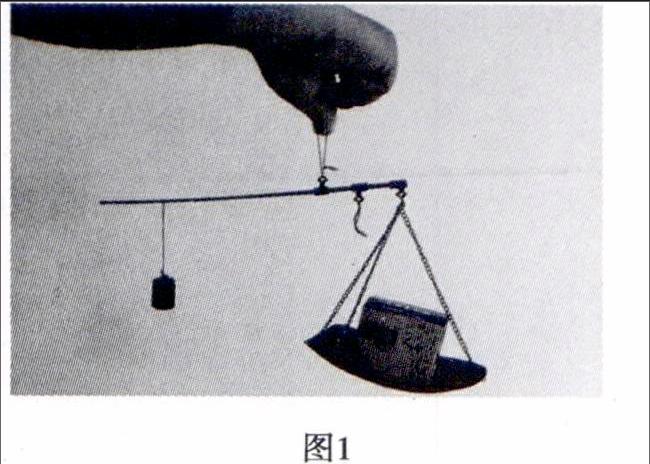

师:同学们,你们见过用杆秤称物体重量吗?(展示杆秤实物,如图1所示)

生:见过.在市集上小贩常用它来称量物体的质量.

师:很好,看来大家对它并不陌生.但是你们想过在用它称物体时,它实际上相当于什么?

生:杠杆.

师:是的.若将重物对秤钩的拉力看成动力F1,则秤砣对秤杆的拉力属于什么力?常用什么符号来表示?

生:秤砣对秤杆的拉力为阻力,常用F2来表示.

师:杆秤的支点又在哪儿?

生:在提纽处.

师:可是,许多杆秤有两个提纽,难道一个杠杆可以同时存在两个不同的支点?

生:我看见过小商贩提距秤盘较远提纽无法称物重时,常改用靠秤盘较近提纽进行称量.我想这两个位置不同的提纽可能是杆秤两个不同大小量程的悬点,也可以看成不同情况下杆秤的两个支点.

师:回答非常的棒!老师为你点赞,你平时一定是一位爱观察、好动脑的小家伙.

师:现在,老师将重物的质量再增大一些,物体对秤杆的拉力也就增大,保持其他条件不变,秤杆是否还能处于水平位置平衡?

生:不能.

师:这说明了秤杆的平衡与什么有关?

生:与力的大小有关.

师:若将所悬挂秤砣的位置向左或向右移动,保持其他条件不变,秤杆还能处于水平位置平衡吗?这又说明了什么?

生:不能.说明秤杆的平衡与力的作用点有关.

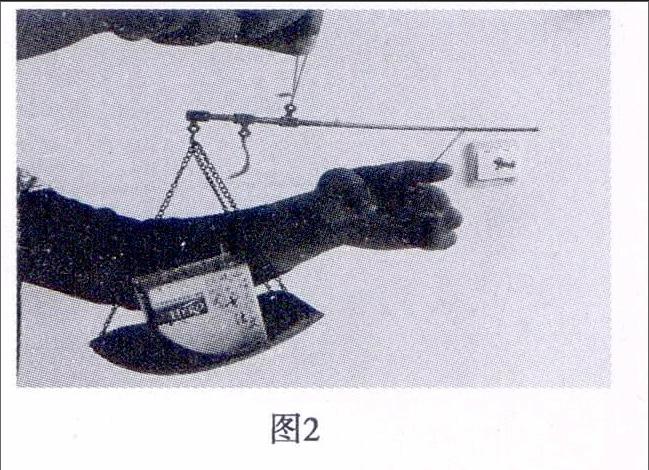

师:若用手指推动悬挂秤砣细绳,保持其他条件不变,杆秤还能处于水平位置平衡?如图2所示.这又说明了什么?

生:不能.秤杆的平衡也可能与力的方向有关.

师:若只调换不同的提纽,保持其他条件不变,秤杆还能处于水平位置平衡吗?这又说明了什么?

生:不能.秤杆的平衡还与支点位置有关.

师:通过上面的分析发现,杠杆的平衡不仅仅与力的大小、力的方向、力的作用点有关,也与支点的位置有关.然而,力的三要素直接决定力的作用线,且支点到力的作用线的垂直距离决定了杠杆的力臂大小.因此,杠杆的平衡可能除了与力的大小有关外,还与它们所对应的力臂大小有关.

设计意图:利用上面的设计方案可以避免教材中生硬的灌输式将杠杆平衡影响因素强加给学生,借助学生比较熟悉的生活现象,采用问题引导与演示操作相结合的教学方式,成功的为学生搭建思维的阶梯,让他们在不知不觉中实现了杠杆平衡影响因素的科学猜想,也使他们深刻体验到科学猜想是有证可查、有据可依的.

22探究过程切忌以“偏”概“全”

实验方案的设计要尽可能凸显物理规律的普适性,不能为了实验探究活动的方便,以特殊情形代替普遍行为,这样得出来实验结论将缺乏说服力,也不具有普遍的意义.整个实验探究过程需要层层递进,教学生以严谨求实之风,[2]通过真实的探究活动,为实现探究目的提供强有力的证据,此过程可称为探究环节中的“熊腰”.

笔者在利用教材中实验方案组织教学时,发现大多数学生只是按照教材实验步骤按部就班的操作,甚至还有不少学生连弹簧测力计也不使用,直接在杠杆两边悬挂钩码,只改变钩码悬挂的位置或数目,经过一番“热烈”的探究活动之后,最终也得出所期望的结果.

若仔细思考就会发现教材中实验方案存在诸多弊端.其一、不利于学生对力臂概念的理解.甚至会错误引导学生把力臂当成杠杆支点到力的作用点的距离,成为了正确理解力臂概念的误区.其二、存在以“点”代“面”之嫌.教材中所设计三个步骤,同属于一种特殊情形,即对杠杆作用力垂直于杠杆自身且动力、阻力分别作用于杠杆支点的两端情形,具有典型片面性.基于以上两个方面考虑,笔者将自己所设计实验方案呈现如下.

教学片断2“探究杠杆平衡条件”教学实录

师:同学们,若按照教材实验方案进行,实验之前为什么需要将杠杆调至水平位置平衡?

生:为了使杠杆的重心位于杠杆支点的正下方,防止出现杠杆自身重力及对应力臂对杠杆产生转动效果,便于消除杠杆自身重力对实验的影响.

师:调节时又有什么技巧?

生:我认为应该和天平的横梁平衡调节方法相同.杠杆哪端高,平衡螺母向哪端调节.

师:回答的真好!然而,在实验过程中,也需要使杠杆处于水平位置平衡,这又是什么目的?

生:便于通过杠杆上刻度直接读出力臂的大小.

师:没错,这是一种非常特殊的情形.若老师改变弹簧测力计对杠杆的拉力方向,弹簧测力计的示数会发生怎样变化?拉力所对应的力臂有变化吗?

生:弹簧测力计的示数会变大,它对应的力臂也变小了,并且它也不在杠杆上.

师:若将弹簧测力计悬挂位置和钩码位于杠杆支点的同一侧,且保持它对杠杆拉力方向为竖直方向,能否正常进行实验?

生:可以.

师:若只改变弹簧测力计对杠杆拉力的方向,弹簧测力计的示数会发生变化吗?所对应的力臂是否也会随之发生变化?

生:弹簧测力计的示数会变大,所对应的力臂将变小.

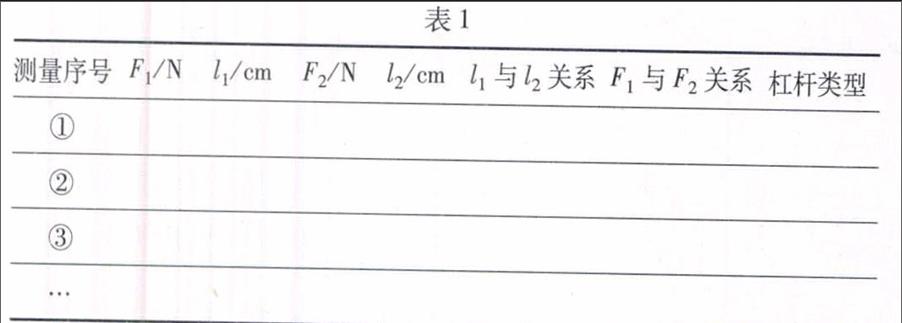

生:在老师指导下分组进行实验探究,并将实验数据及时填写在自己所设计的表格中.如下表1所示.

设计意图:笔者从物理规律具有普适性的角度考虑,将教材中实验设计由特殊驗证改进为全方位探究,体现了物理规律的建构是源于实验多角度、全方位科学探究的结晶.而且,在探究活动过程中,教师创设一系列螺旋上升的问题链,让学生在逐层解答,拾级而上,[3]最终实现了知识的自我建构.

23规律建构注重科学方法

在进行物理规律建构时,往往是通过对相关实验数据分析处理的基础上抽象概括得出的,其中常见的科学方法有:和差方法、比值方法、乘积方法、公式变形法、图示方法等,而这些方法都是基于数学应用的物理思想方法.[4]在引导学生分析处理本探究过程中所记录的数据时,笔者是教学过程设计如下.

教学片断3“杠杆平衡条件的建构”教学实录

师:对于实验数据处理,一般利用与数学知识相关的较为简单的和、差、乘、除进行尝试,很多情形下能够找出它们之间关系.

师:若从和、差角度考虑,对于杠杆的平衡条件,你们会作出哪些猜想?

生1:F1+L1=F2+L2

生2:F1-L1=F2-L2

师:同学们,但是力与力臂是完全不同两个物理量,他们能够进行相加减吗?

生:不行.

师:很显然这两种猜想是错误的.我们是否可以利用乘积、比值等方法去试试?大家又会作出哪些猜想?

生3:F11L1=F21L2

生4:F1L1=F2L2

师:没错,上述猜想具有一定的科学性.尽管两个物理量的单位不同,通过比值或乘积关系可以将单位约去.

师:然而,这仅仅是猜想,还要结合实验数据进一步验证它们是否成立.

生:将实验数据带入猜想公式进行验证.结果发现上面第4位同学猜想是正确的.

师:是的.古希腊著名科学家阿基米德也是通过大量的实验事实总结归纳出这一规律的,即为杠杆的平衡条件,又名杠杆原理.

师:若进一步分析实验数据还会发现:当动力臂大于阻力臂时,动力和阻力是什么关系?可能是什么类型杠杆?

生:当动力臂大于阻力臂时,动力小于阻力,属于省力杠杆.

师:当动力臂小于阻力臂时,动力和阻力又是什么关系?可能是什么类型杠杆?

生:当动力臂小于阻力臂时,动力大于阻力,属于费力杠杆.

师:同学们分析的非常正确,不过还有一种情形,当动力臂恰好等于阻力臂时,动力也等于阻力,属于等臂杠杆.

……

设计意图:物理规律的抽象概括需要充分考虑学生的认知特点和对已有知识的灵活应用,还要适时对学生进行一定的物理科学方法教育.使学生既可以从较为简单的和差、乘积、比值及正比、反比等方法分析问题,也可以从特殊情形过渡到普遍规律演绎推导,以求实现实验探究的最终目标.同时,也要注重课堂教学的生成,使其为下一步的学习做好铺垫.例如,通过对实验数据的分析,自然而然的得出杠杆不同类型的分类,这区别于一般先结论后应用分类教学方案.

3结束语

高效的物理课堂必须以实验探究活动为载体,通过学生积极主动参与、亲身体验、实验探究,才能更有利于学生对物理规律的有效建构.[5]在实施教学过程中,充分考虑学生认知特点的基础上,巧妙的借助生活情境加以引导,努力处理好探究活动的科学猜想环节,适时的对学生进行科学思想方法的教育,力争将实验探究活动的目标顺利实现,以期提高初中物理课堂教学的效益.

参考文献:

[1]全日制义务教育物理课程标准(实验稿)北京:北京师范大学出版社,2006:6

[2]董子贵巧铺垫重实验抓住本质是关键[J].物理教学,2013(1)39-40

[3]吴志明递进式问题链的教学设计与应用[J].物理教师,2015(1)33-36

[4]刘世军中学物理思想方法教学探索与实践[M].光明日报出版社,2016:6

[5]吴兰红“实验建构式生态课堂”的建构策略[J].中学物理教学参考,2014(3):9-11