超大城市工业内部结构变迁的实证研究

——以北京和上海为例

2017-05-03孙智君粟晓珊刘蕊涵

孙智君,粟晓珊,刘蕊涵

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

超大城市工业内部结构变迁的实证研究

——以北京和上海为例

孙智君,粟晓珊,刘蕊涵

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

通过计算1984-2013年北京和上海两市工业内部结构综合指数,显示超大城市工业内部结构水平总体呈上升趋势。一方面,随着城市规模增大,超大城市工业向高加工度化、高技术化、高附加值化方向的工业结构发展;另一方面,超大城市整体经济结构具有后工业化阶段特征,其第三次产业比重不断增加,为其工业提供特色服务。通过脉冲响应函数、方差分解分析以及协整检验,考察北京和上海6个影响因素与其工业内部结构水平的关系。结果显示,北京的消费需求、投资需求、科技进步和FDI对其工业内部结构变迁的影响大;上海的人均GDP、消费需求、投资需求、政府支出对其工业内部结构的解释力更强。可见,工业内部结构水平与6个影响因素存在长期均衡关系,上述因素对于超大城市现有工业结构表现出或高或低的影响作用。

特大城市;工业内部结构;脉冲响应函数;方差分析;协整检验

一、问题提出

世界经济史的发展历程表明,经济活动集聚与规模经济效益推动工业化与城市化快速发展,从而形成了分布于北美、欧洲和东南亚等地区的大城市及都市绵延体。2005年,按照GDP排名的世界前30位城市,其产出约为世界总产出的16%,前100位城市的产出占了近25%(胡光宇,2009)[1]。2014年,中国最新版《关于调整城市规模划分标准的通知》,将城区常住人口1000万以上的城市界定为超大城市。鉴于中国最新城市规模划分标准为2014年版,国内学术界对超大城市的现有研究均基于特大城市展开。特大城市社会经济发展水平高,对外开放程度高;因其地域范围内较高比例的重点知名大学和高水平的科研机构聚集,进而成为新设备、新技术、新产品的发源地与聚集地(曾青,2012)[2]。缘于特大城市在一国发展过程中所起的非常重要的引领作用,近年来,国内学术界针对特大城市做了较为广泛的研究,但大部分成果从社会学、生态学和空间演变规律等视角展开研究,如特大城市空间结构演变(叶昌东、周春山,2014)[3]、特大城市土地使用模式研究(于长明、吴唯佳,2015)[4]等;少数学者从不同角度针对特大城市服务业进行了实证研究,如特大城市服务业就业弹性(纪韶、王珊娜,2014)[5],长江经济带特大城市服务业发展水平及其影响因素研究(吴传清、彭哲远,2015)[6]等。上述从产业视角进行的研究似乎暗含着一个假设:超大城市一定存在着一条趋向于以服务业为主体的发展轨迹。但是,加里·皮萨诺和威利·施(Gary P. Pisano,Willy C. Shih,2012)[7]认为2008年金融危机背后的深刻原因在于美国制造业,尤其是一些老牌工业城市制造业的衰落。这一认识促进了发达国家工业产业政策的重启和实施:奥巴马政府提出了包括先进制造业伙伴计划及未来十年构建45个产业共性技术的研究机构等在内的系列制造业政策;欧洲制定了“集成式”产业政策,预期将制造业占GDP的比重从当前的16%提高到20%。发达国家大城市产业结构演进的现实路径给中国超大城市结构调整提供了诸多有益的启示。

近年来,国内外学术界对国家和区域层面的经济增长与工业结构之间的关系、工业结构演变影响因素,以及工业内部结构发展趋势的研究,为上述发达国家的工业政策提供了理论和实证依据。艾琳娜、席尔瓦(Elena Sochirca等,2013;Ester G. Silva等,2012)[8-9]研究表明,技术的相对供给、经济增长率和工业结构间是正向的两两相关关系。富尔维(Fulvio Castellacci,2010)[10]针对18个经合组织国家1970-2005年间动态面板数据和截面数据所做的实证研究显示,与信息、通讯、技术相关的工业拥有更强的创新能力和发展活力。因此,国家应使工业结构向高技术制造业和生产性服务业转型,以促进国家经济增长。帕特里克(Patrik Gustavsson Tingvall,2004)[11]研究发现欧洲国家工业结构形成于市场程度、地理因素、企业的研发经费、资本的累积等因素的互相作用,其中,资本积累很高的国家建成高水平的、资本密集型的工业结构,人力资本占优势的国家会建成知识密集型工业。对于中国工业结构演变影响因素的相关研究,陈实意(Shiyi Chen,2011)[12]指出,伴随经济增长和要素市场改革,中国工业结构发生了显著变化,并成为生产要素在效率更高的部门重新配置的重要原因;西蒙(Simon X. B. Zhao等,2004)[13]从新经济地理学的角度考察,发现区域优势、多样化工业部门、灵活的工业生产过程、资本的集聚和专业化、全球性的对外贸易、丰富的自然资源和政府的积极开发政策,以及运输基础设施、税收和其它区域振兴政策(洪俊杰等,2014)[14]是中国改革开放后工业结构的空间变化原因。董学斌(Dong X等,2011)[15]从宏观和微观层面考察,发现人均国内生产总值、国内消费倾向、城乡差距、劳动力和资本存量规模、产权保护,以及行政效能是影响中国产业结构的决定因素。更重要地,戴魁早(2012)[16]证明了自主创新能力、技术吸收能力、居民收入增长、国际贸易和市场化进程是驱动中国工业结构变迁的重要因素。就中国工业结构的总体发展趋势而言,1978年以来,中国工业结构演变趋势的稳定性逐步增强,与发达国家工业化的一般规律也逐渐趋于一致(李博、曾宪初,2010;杨合湘,2008)[17-18];工业内部结构呈重型化趋势,重工业比重进一步上升,轻纺工业比重下降,金属加工业比重上升,装备制造业比重基本稳定(金碚等,2011;中国社会科学院工业经济研究所课题组,2010)[19-20]。

本文的研究对象是处于快速发展期的中国特大城市的工业内部结构。前文所述的总体性研究成果,一定程度上为超大城市的工业结构变迁研究提供了分析框架和思路,但是,超大城市因其自身特点又有区别于国家整体的结构演变趋势。北京和上海作为我国最具代表性的两个超大城市,其工业化进程已经步入后工业化时期,经济高速增长的同时伴随着工业内部结构的不断变迁。研究其工业内部结构的变迁,不仅能更加全面地理解北京和上海工业化的发展历程,而且能为北京和上海以及其他超大城市产业结构调整提供非常宝贵的经验和启示。根据前文所述超大城市的相关特征,本文借鉴 “工业产业结构高度”指标体系(伦蕊,2005)[21],以北京和上海1984-2013年相关数据为基础,通过计算两市工业内部结构水平综合指数,从工业产业间结构高度、工业产业链结构高度以及工业产业结构升级转换能力三个角度考察两市工业内部结构演变过程。进一步地,运用单位根检验考察序列平稳性,通过VAR模型中的脉冲相应函数、方差分解分析考察因变量和自变量之间的关系,运用协整检验考察序列长期均衡关系,以探究超大城市经济发展、消费需求、投资需求、政府行为、科技进步和FDI等因素如何影响北京和上海工业内部结构变迁。

二、北京市和上海市工业内部结构状况

工业内部结构指一个国家或地区工业经济系统中各产业部门之间的比例关系和相互联系(伦蕊,2005)。本文参考伦蕊所设计的指标体系,根据超大城市的相关特征,同时基于北京和上海相关数据的可得性,对部分指标进行调整,构建以下测定和反映超大城市工业内部结构水平的指标体系。其中,反映超大城市工业内部结构的总体特征指标是“工业内部结构水平综合指数”。进一步地,将该指标分解为从横向水平上反映各工业部门之间构成形式及比例的“工业产业间结构”,从纵向水平上反映各工业部门所处的地位及其之间的相互联系的“工业产业链结构”,以及反映工业部门开放程度和相关产业支持度的“工业产业结构升级能力指数”(具体指标及计算公式详见表1)。

首先根据表1公式计算某超大城市工业内部结构三个分指标的原始指数,然后计算该城市工业内部结构水平综合指数。在计算后者之前,需要先采用“max-min标准化”法进行无量纲化处理,以使数据具有可比性。公式为:新指标数据=(原指标数据-原指标最小值)/(原指标最大值-原指标最小值),即对原始数据进行线性变换,使变换后的数值落在[0,1]之间。则:工业内部结构水平综合指数=∑(标准化处理后的个体指标×相应权重),其取值范围在[0,100]间。

表1 工业内部结构测评指标体系

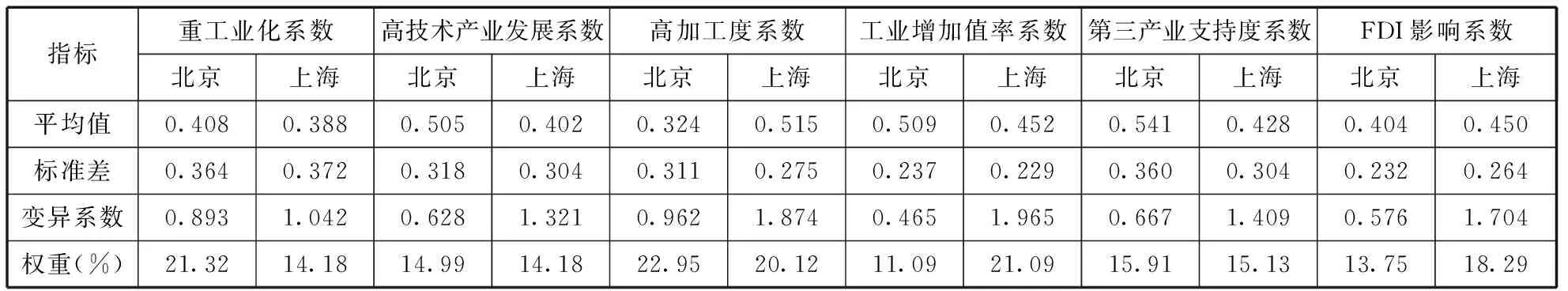

对北京和上海的6个基础指标数值作标准化处理,通过变异系数法,得到北京和上海各指标的赋值权重,如表2所示。

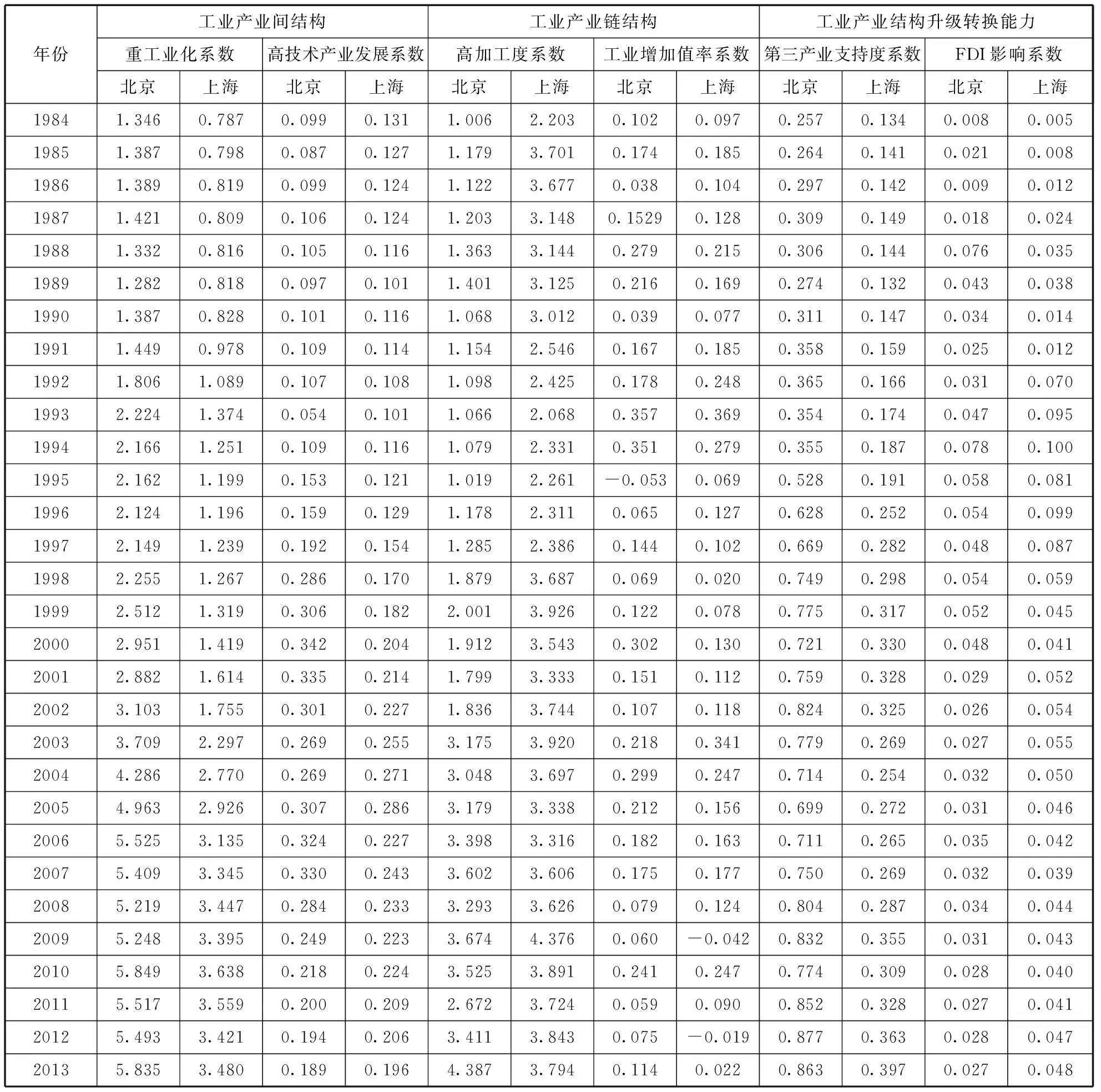

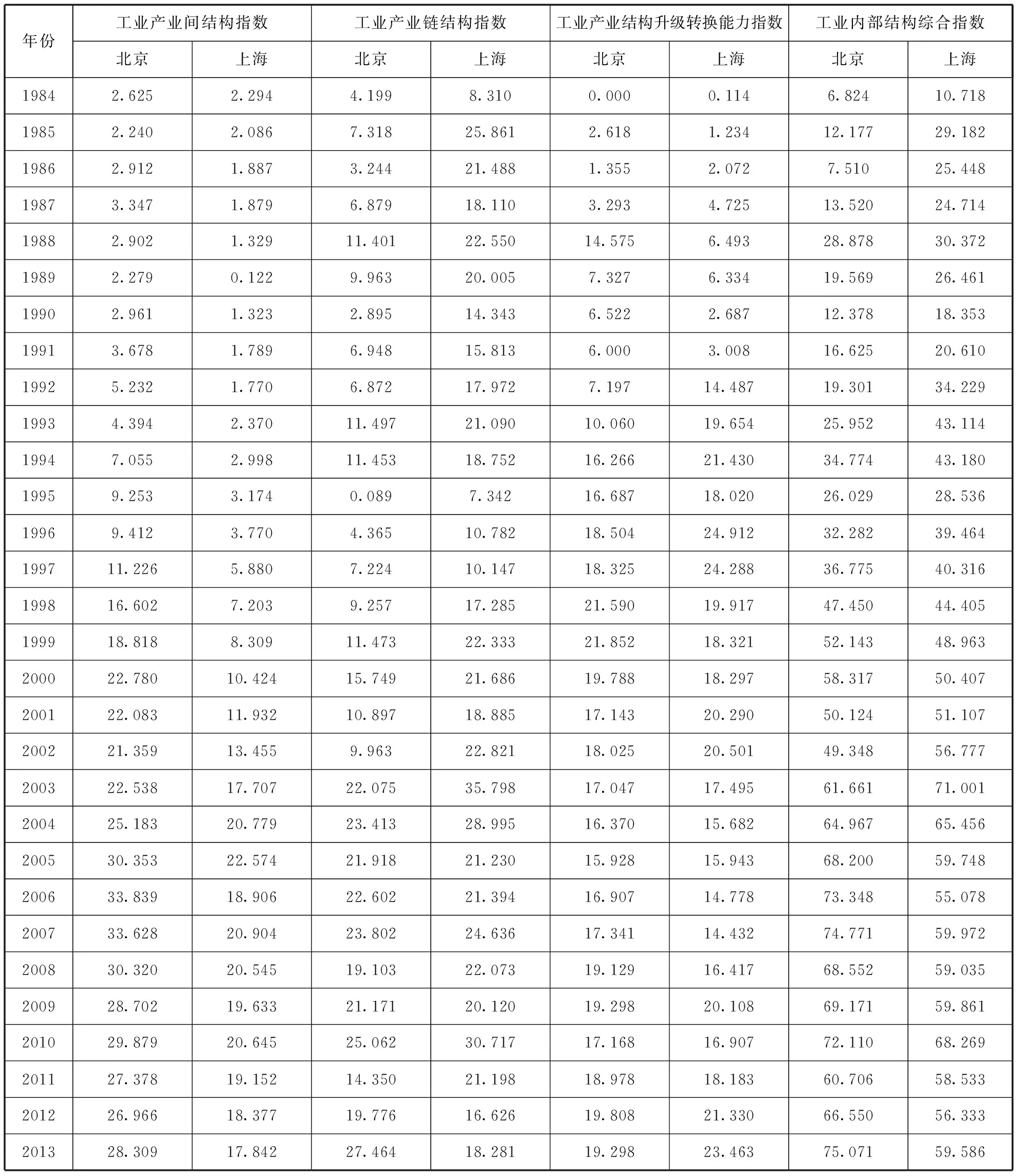

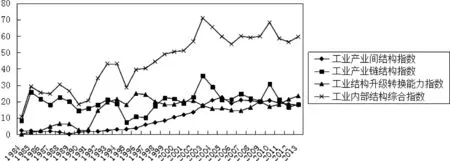

按照上述计算方法及权重值,本文利用北京和上海1984-2013年间数据,首先计算两市工业内部结构分指标的六个原始指数(表3),然后计算两市工业内部结构综合指数(表4),为使结果更加清晰展现,将后者反映为曲线(见图1、2)。

表2 北京和上海各指标权重

注:根据表1及《北京统计年鉴》(1984-2014)、《上海统计年鉴》(1984-2014)、《中国高技术产业统计年鉴》(2002-2013)计算所得。

表3 北京、上海两市工业内部结构分指标

数据来源:根据《北京统计年鉴》(1984-2014)、《上海统计年鉴》(1984-2014)、《中国高技术产业统计年鉴》(2002-2013)计算所得。

(一)北京、上海两市工业内部结构分指标及分析

根据表3结果考察两个特大城市工业内部结构。

其一,工业产业间结构。研究期内,北京重工业化系数呈上升趋势,重型化特征明显。因为建国后北京市构建了以重化工、黑色金属加工等为主体的重工业体系。上海重化工系数居于0.79-3.48间,大大低于北京该值。因为建国后相当长时期内,上海市主导产业是轻纺工业。1990年以来,上海调整纺织、轻工业产业政策,重工业占主导地位的先进制造业得以加快发展(王耀鑫、张宏韬,2009)[22],导致重工化系数有一定程度增长,但仍然低于北京该值。北京高技术产业发展系数呈倒W型,1984-1993年间发展平缓,一直低于上海市该值,1994年后快速上升,并在此后10余年时间内一直超过上海市,后与上海持平。原因是1993年国务院制定《北京城市总体规划》强调要积极调整产业结构,促进高技术产业的发展,以适合首都经济发展的需要。上海高技术产业发展系数总体呈上升状态,2005年稍有下降。这一特殊现象与朱振锴(2013)[23]研究结论相符,高技术产业中存在“倒挂”现象,即产值比重越大的行业,其增加值则越低,这必然导致该系数降低。近年上海更加重视服务业发展,致使2012、2013年该系数萎缩至0.19左右。

其二,工业产业链结构。一般地,加工工业发展速度高于原材料工业和采掘业发展速度,北京市高加工度系数的演变趋势与此规律较为吻合。不过,高加工度系数于2003年突然增大至3.1754,其原因在于,2003年前,北京一般加工制造业比重过大,而高附加值、高技术含量的产品少(周景勤,2001)[24]。2003年后,北京逐步重视高附加值产业发展,该系数不断增大,并于2006年超过上海市。上海市高加工度系数总体在2.0以上,且呈不断增加趋势,说明上海工业产业生产链延长,生产更加迂回。1997年后,上海工业提出了要加快形成以深加工为特征的工业格局,形势有所回升,保持在3.5-4.0左右。就工业增加值率系数而言,两市较为相当。北京市该值在变化中保持在20%以内左右,1993年达到最高值36%,此后在浮动中下降,近几年该系数降低与北京进入后工业化时代的特征相符。上海工业增加值率系数波动趋势大。近几年该系数的下降同样与上海进入工业化后期有关,其工业发展减速及其地位下降,因此是合理的。

其三,工业产业结构升级转换能力。首先,两市第三产业支持度系数均呈上升趋势,但上海市该值明显低于北京市,其2013年值甚至低于北京市1995年值。2013年北京第三产业总产值14986.5亿元,占地区生产总值76.9%;2013年上海第三产业总产值13445.07亿元,占地区生产总值62.2%。这一方面说明北京市第三产业已经成为地区支柱产业,另一方面,虽然第三产业已成为上海经济发展的主导产业,但是现代服务业对上海先进制造业之间的关联性和支撑作用还有待提高。两市FDI影响系数较为相当:北京市该值总体呈上升趋势,但2000年以后基本保持在3%左右。1998年亚洲金融危机导致外商投资减少,该系数有所下降。其后,中央政府实施的积极产业政策抵消了2008年国际金融危机的负面影响,外资利用于2013年达到85.24亿美元。但由于北京市地区GDP高,而FDI增长幅度相对小,致使该值相对较小。上海FDI影响系数总体呈倒U型。1991年后,该系数直线上升,然后降到2000年后保持平稳。2001年中国加入WTO,上海的人力、物力成本上涨,外商为节约成本,偏好选择江浙地区投资,致使FDI较以前减少。但在WTO后过渡期,上海着力于提高对外开放整体水平,该系数始终保持在5%左右。

(二)北京、上海两市工业内部结构综合指数分析

根据表4、图1及图2结果可见,1984-2013年间,北京工业内部结构水平在波动中上升。从2003年开始其综合指数值超过60,且在2013年达到最高水平75.071。其中以北京工业产业间结构系数上升幅度最大,2000年后对北京工业内部结构升级的贡献最大;工业链结构系数呈波动上升趋势,1995年后上升幅度小于工业间结构指数;工业产业结构升级转换能力指数在上升中呈较平稳态势,2000年该指数低于工业间结构指数。该时期内,上海工业内部结构总体水平上升,2003年综合指数值均达到峰值71.001,此后维持在60左右。其中工业产业间结构系数持续上升,2000年后上升速度较快;工业链结构系数在波动中小幅上升,所占数值较大,对上海市工业内部结构升级的贡献最大;工业产业结构升级转换能力指数变化在1991年后上升明显。

表4 北京、上海两市工业内部结构综合指数

注:本表为将原始指标值无量纲标准化处理后并加权求和得到的指数值。

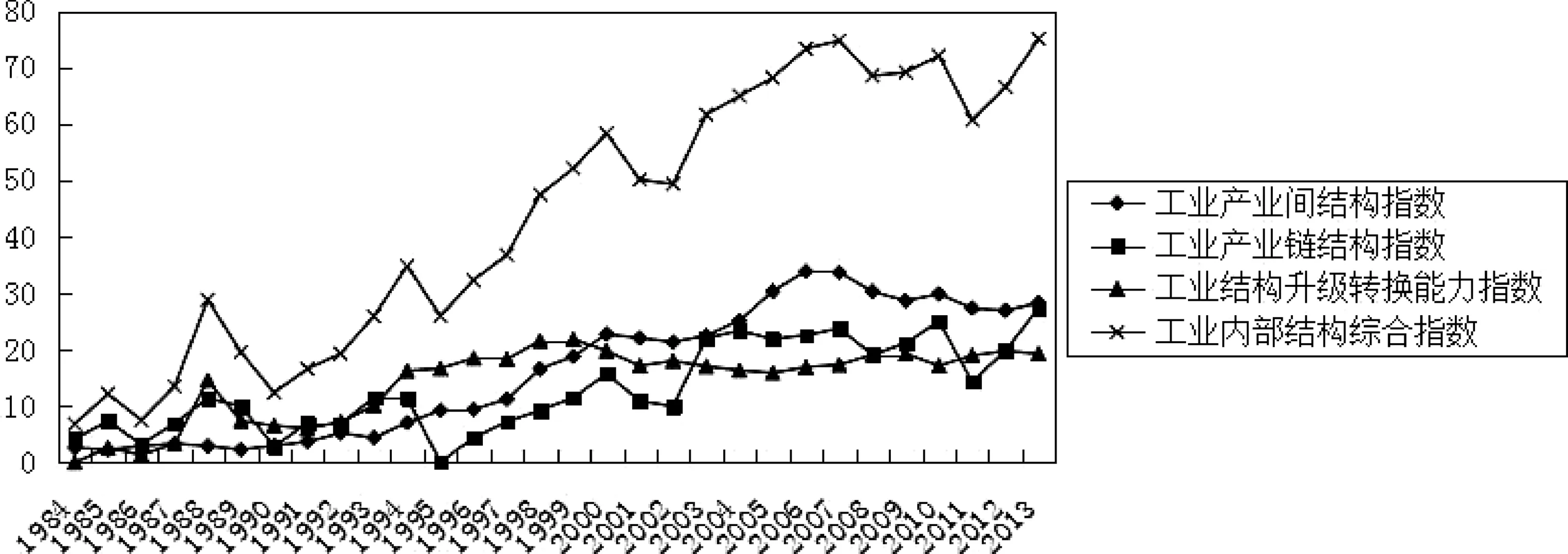

图1 北京工业间结构指数、工业产业链结构指数、工业结构升级转换能力指数、工业内部结构综合指数数据来源:根据《北京统计年鉴》(1984-2014)、《中国高技术产业统计年鉴》(2002-2013)。

图2 上海工业间结构指数、工业产业链结构指数、工业结构升级转换能力指数、工业内部结构综合指数数据来源:根据《上海统计年鉴》(1984-2014)、《中国高技术产业统计年鉴》(2002-2013)。

分析结果显示,北京和上海工业内部结构水平总体呈上升趋势。一方面,随着城市规模的增大,基于历史的,以及各经济要素的作用,超大城市工业并没有消失,而是向高加工化、高技术化、高附加值化方向的结构发展;另一方面,超大城市整体经济结构具有后工业化阶段特征,其第三次产业比重不断增加,为其工业提供特色服务。其次,在工业产业间结构上,表现出重型化上升到一定高度后再平稳下降的特征和趋势,高技术产业对经济发展发挥重要作用。在工业产业链结构上,高加工度系数不断上升;工业增加值率系数波动大,且有下降趋势,说明第三产业已成为超大城市的支柱产业。最后,在工业结构升级转换能力上,第三产业支持度系数呈上升趋势,对超大城市经济结构优化升级起到重要推动作用,但上海落后于北京;FDI的影响系数先升后降,此后保持平稳。

三、基本假定、数据来源与计量模型

(一)基本假定、变量选择与数据来源

根据学术史上关于工业结构演变规律的经典理论(霍夫曼,1958年;库兹涅茨,1971年;钱纳里,1986年;等)[25-27],以及本文开篇综述的近年相关研究成果和结论,要解释超大城市工业内部结构演变的影响因素,主要从宏观、微观、制度和空间经济理论几个角度展开,为此考察如下指标:

1.解释变量

(1)经济发展水平(人均GDP)。在分析工业结构演变的实证研究中,几乎国内外所有学者都选择人均GDP来衡量一国经济发展水平。经济发展水平对于工业结构的影响是确定的,但是这种影响是单向的还是双向的,是正效应还是负效应,需要进一步探究。

(2)消费需求(TRS)。超大城市庞大的人口总数将带来巨大的消费需求,而这些消费需求将通过波及效应导致对于资本品的巨大需求。本文以社会消费品零售总额来反映此指标。消费需求对于工业内部结构具有正向影响作用,一般而言,社会消费品零售总额越大,工业内部结构越趋向于高级化和合理化。

(3)投资需求(TI)。工业投资对工业内部结构的变化具有重要影响。工业投资能够促使工业内部结构向高加工化阶段发展,而随着工业内部结构的高加工化,进而会推动工业内部结构往资本密集型和技术密集型方向发展。本文以社会固定资产投资额来反映此指标。

(4)政府财政支出(PFE)。随着工业化进程加快,工业对财政收入的贡献加大,财政支出对工业化也起着加速作用。徐振(2011)[28]认为财政政策是政府进行宏观调控的重要手段,在工业结构调整中,应发挥财政的引导激励及约束作用,有效推动工业内部结构的优化升级。李平安(2008)[29]也认为财政支出是产业结构优化升级的重要支撑政策。本文选取相关年份北京和上海的财政支出衡量。

(5)科技进步(TC)

在美国,96%的创新产生于都市地区(胡光宇,2009)。科技进步会影响超大城市工业内部部门分工的发展和深化,从而促使工业内部结构发生变迁;科技进步通过促进经济增长间接影响工业内部结构的变化。但是技术进步难以直接量化,基于数据可得性,本文采用北京的专利授权量和上海的科技获奖项来反映此指标。

(6)外商直接投资(FDI)

外商直接投资影响工业内部结构变化是大多数学者认同的。改革开放以来,北京和上海作为先发城市,FDI已经成为其经济的重要组成部分。FDI在规模上和领域上均不断的扩大,外资企业也成为工业结构的重要组成部分。FDI通过促进技术进步、改变消费需求等间接促使工业内部结构发生变化。本文采用北京和上海实际利用外资额衡量此指标。

2.被解释变量

参考本文第二部分,将“工业内部结构综合指数(IISI)”设定为评判超大城市工业内部结构发展趋势和状况的指标。

3.数据来源

本文研究的样本时期为1984-2013年,被解释变量所需原始数据中,北京市和上海市人均GDP、北京市和上海市社会消费品零售总额、北京市和上海市社会固定资产投资额、北京市和上海市财政支出、北京的专利授权量和上海的科技获奖项均来源于1984-2014年度《北京统计年鉴》和《上海统计年鉴》;北京市实际利用外资额中,1984-1986年数据来自《实际利用外资31省3类数据分布总表》,其余均来自1987-2014年度《北京统计年鉴》。上海市实际利用外资额均来自1984-2014年度《上海统计年鉴》。

(二)计量模型

1.ADF单位根检验

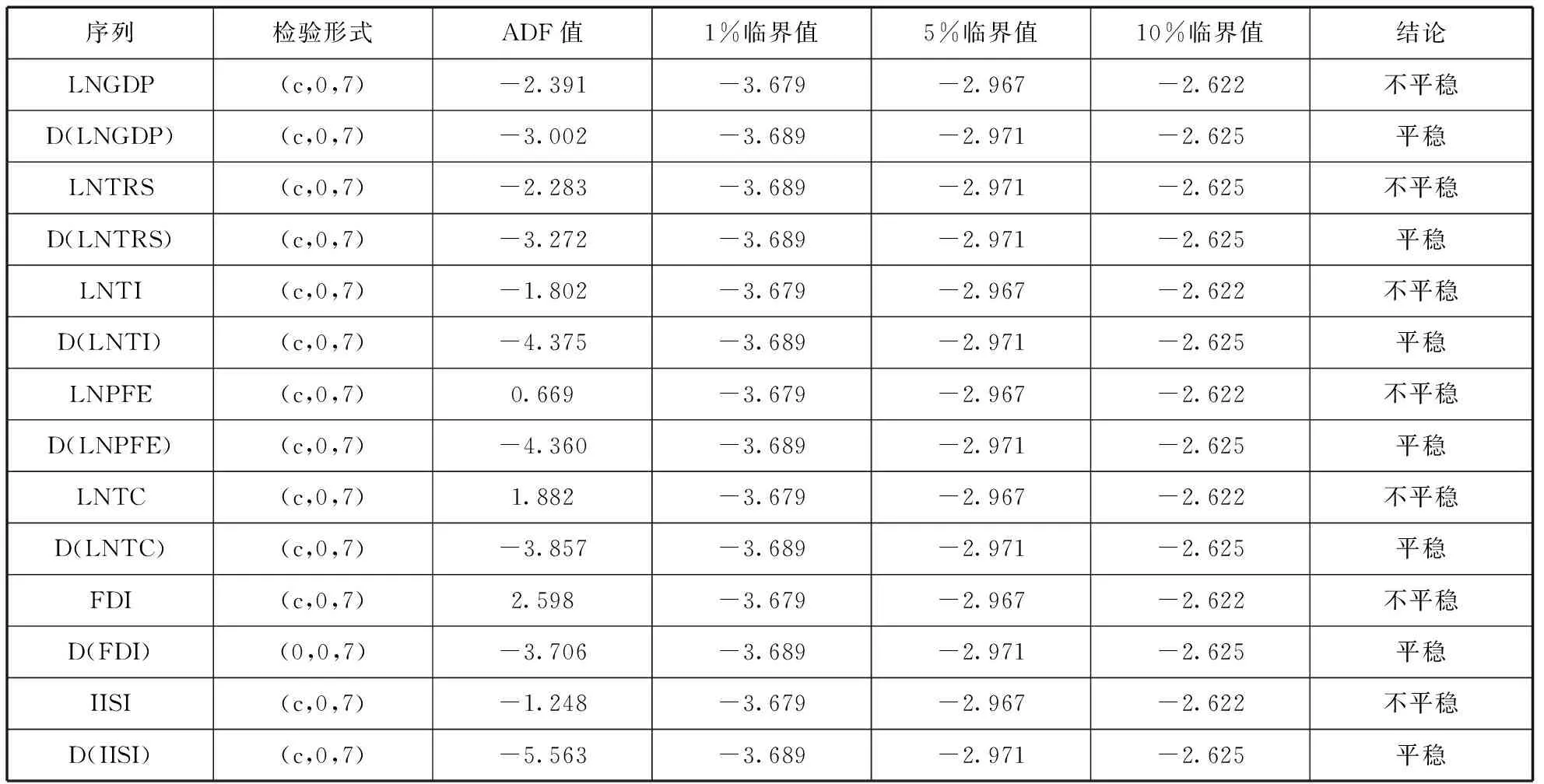

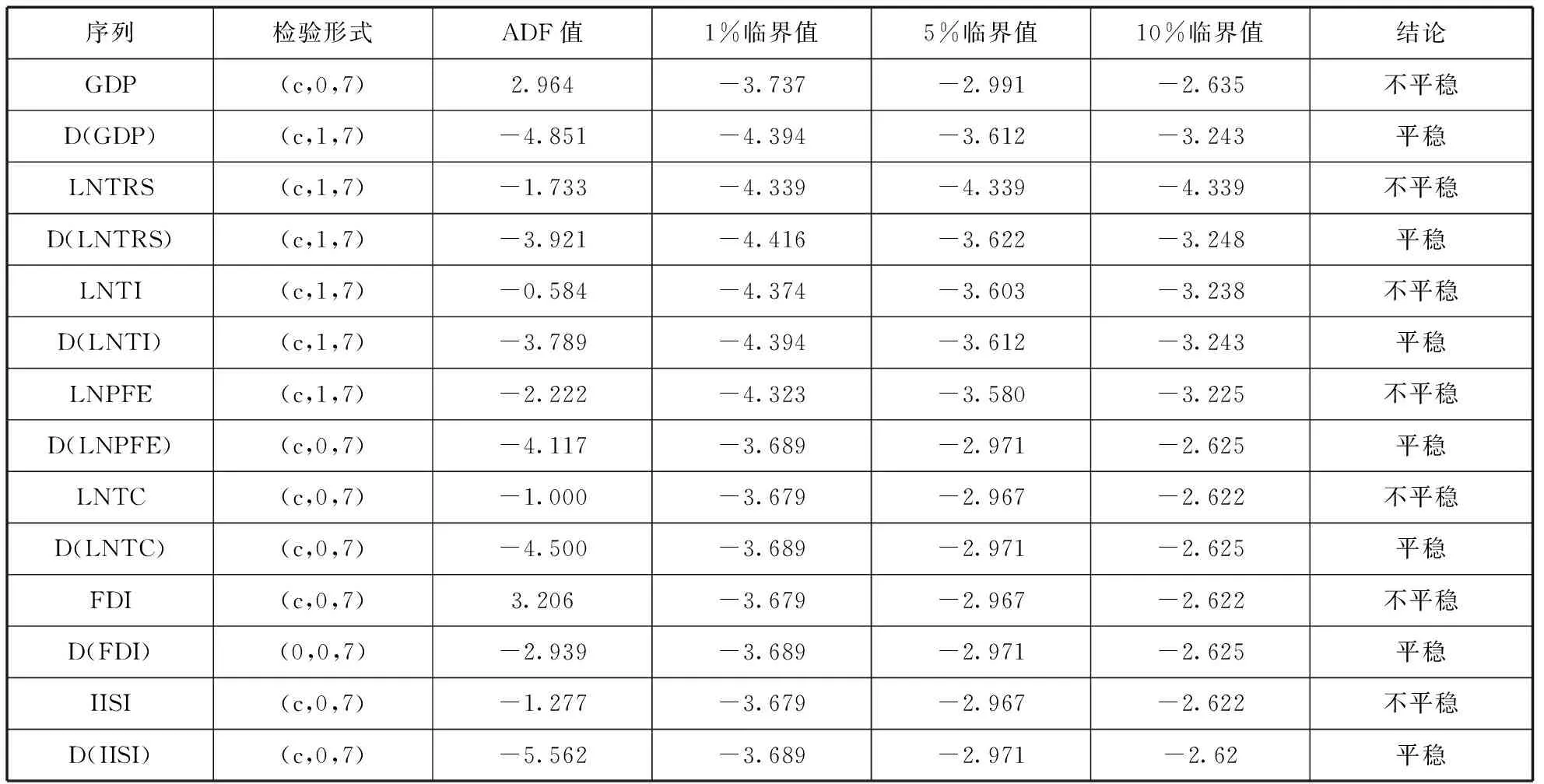

为估计北京和上海的VAR模型,我们有必要首先考察北京和上海1984-2013年间的时间序列是否平稳,运用EVIEWS7.2分别对北京和上海的数据进行ADF检验,其检验结果分别如表5、表6所示。

从表5、表6可以看出,北京和上海原始数据的ADF值均大于10%的临界值,时间序列不平稳,不是I(0)序列,不能用经典回归模型估计。然后对原始数据进行一阶差分,得到的一阶差分序列在10%水平上的ADF值均通过了单位根检验,即是I(1)平稳序列。

2.VAR模型估计

上述ADF结果表明,北京和上海的各个变量在样本区间内为一阶单整,即用来建立向量的自回归模型经检验为稳定的,因而可以做脉冲响应函数及方差分解。本文运用EVIEWS7.2分别估计用北京的LNGDP、LNTRS、LNTI、LNPFE、LNTC、FDI、IISI以及用上海的GDP、LNTRS、LNTI、LNPFE、LNTC、FDI、IISI数据建立VAR模型,根据AIC和SC最小准则,选择模型的滞后期为2,进行模型估计。鉴于VAR估计出来的模型本身没有实际经济意义,故不在此列出。

表5 北京时间序列的ADF检验结果

注:c表示含截距项,0表示无时间趋势,7为根据SIC准则确定的滞后阶数,样本区间是1984-2013年。

表6 上海时间序列的ADF检验结果

注:c表示含截距项,0表示无时间趋势,1表示有时间趋势,7为根据SIC准则确定的滞后阶数,样本区间是1984-2013年。

四、实证检验与结果分析

(一)脉冲响应函数分析

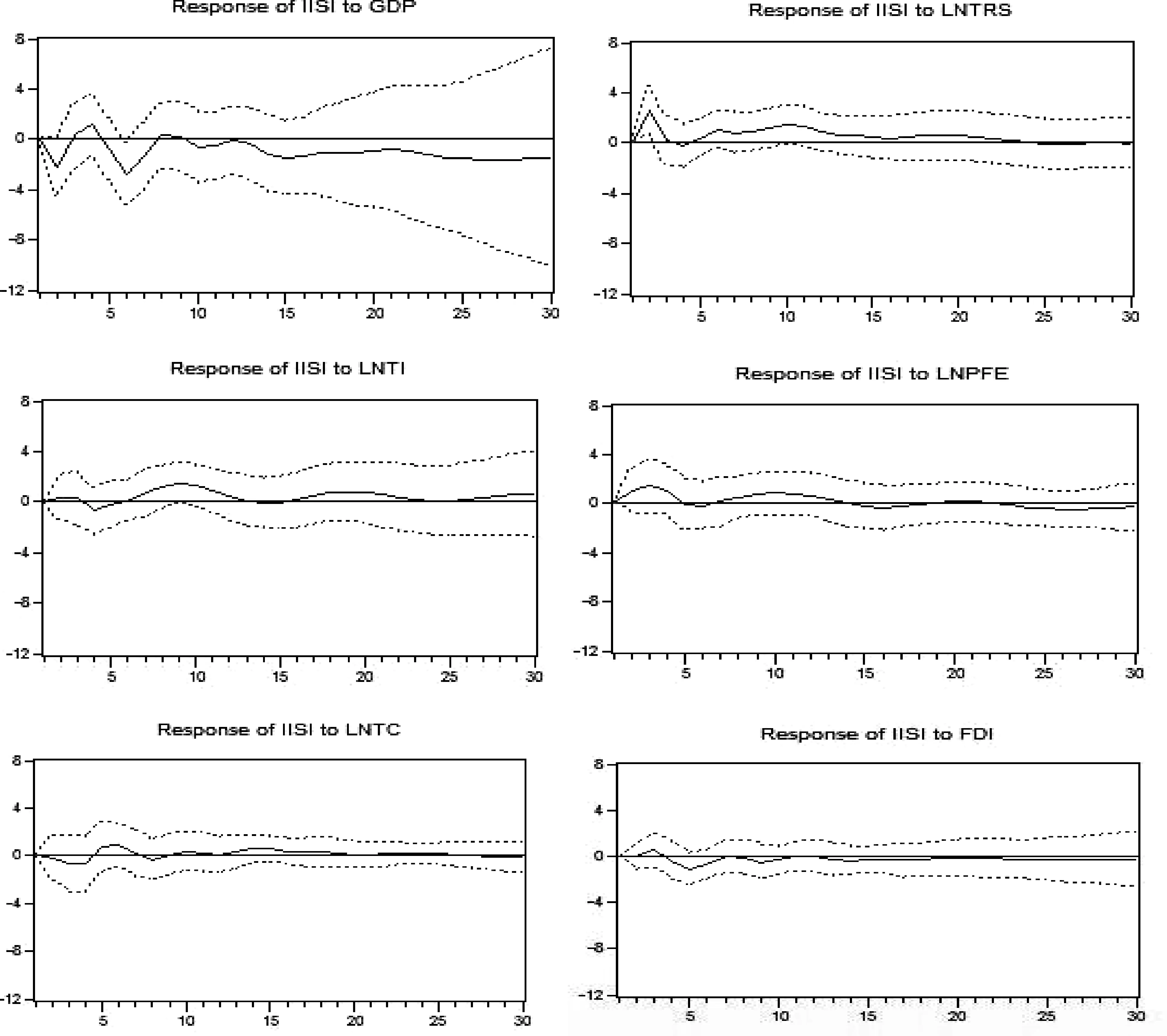

1.北京脉冲响应函数分析

从图3北京VAR模型脉冲分析结果,可以看出:第一,IISI对人均GDP响应路径除了在第2到第5期、第25期以后为负以外,其余均为正响应或趋于收敛于0,说明一般意义上北京人均GDP增长对其工业内部结构升级是正向作用。人均GDP在第1期对IISI有最大冲击。第二,消费需求在前6期对IISI有负冲击,第7年以后正冲击较显著,说明随着消费需求的增加,在前期虽然会降低IISI的水平,但是当消费需求达到一定水平后,有助于IISI的上升。第三,投资需求对IISI在第2、第5年有峰值,然后一直是正的路径影响,说明投资对工业内部结构变迁的效果最明显。第四,政府行为在第3年冲击效果强,第5年以后冲击为正但不显著,反映财政支出在第3年以后,财政支出的增加有利于IISI的改善。第五,IISI对科研的反映较弱,第2年存在负峰值,第4年上升到顶点,其后冲击是平稳收敛,在第22年后有较小负响应,说明科研对工业内部结构变迁的影响存在一个比较长的滞后期,科研投入对工业内部结构的变迁影响需要很长的时间才能转化出来。第六,北京FDI对IISI影响路径在前2期为正,其后总体上是负的,FDI的增加对工业内部结构变迁的影响不大,这可能与北京进入后工业化时期,外商投资多投于金融、科技等服务业有关。

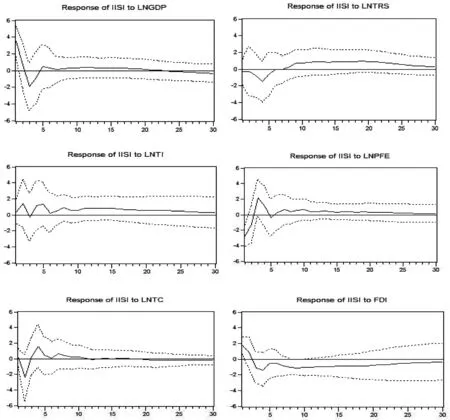

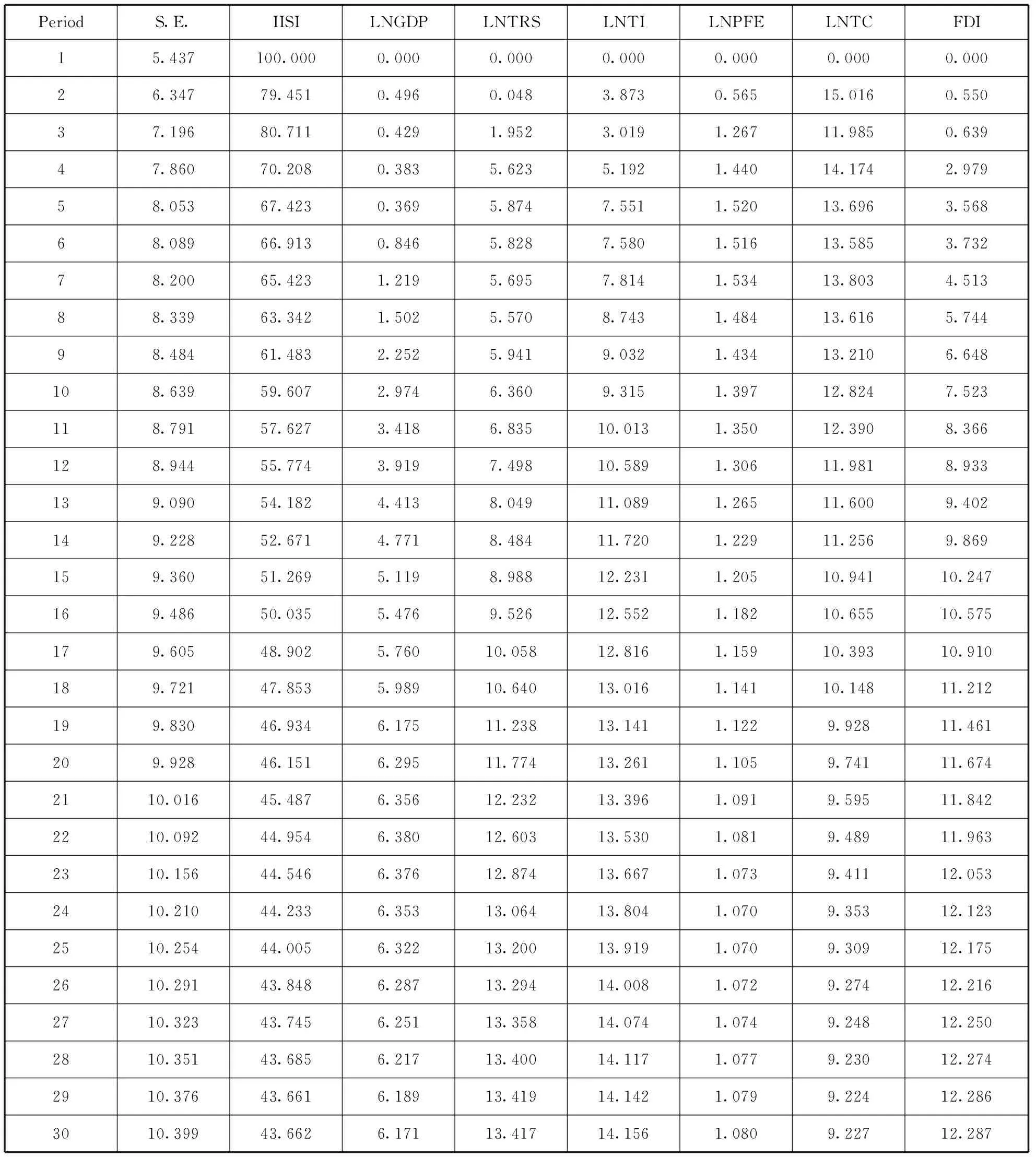

2.上海脉冲响应函数分析

从图4中可以逐步分析出:第一,IISI对人均GDP响应除第3到5期为正外,其余时期总体路径为负,说明上海人均GDP的增长对其工业内部结构升级作用不大,可能与人均GDP中绝大多数的比例来自服务业有关。第二,消费需求对IISI冲击总体路径为正。在第2年有正峰值,第25年后逐渐趋于稳定。第三,投资需求对IISI的冲击第9期有正峰值,总体效果弱于消费冲击,说明投资对工业内部结构的影响是不固定的,在有些年份可能会促进升级,有些年份则不利于工业内部结构升级,具体要看投资方向。第四,政府行为在第3年和第10年冲击效果强,第23年以后有负冲击。第五,IISI对科研的反映较弱,第6年和第14年有个较小正峰值后,处于较为均衡状态,同北京相似,说明科研投入存在较长时滞效应。第六,FDI对IISI的影响路径总体上不明显,FDI的增加对工业内部结构变迁的影响不大,这可能也是因为上海后工业时期,金融服务业拥有吸收外资的优势。

图3 北京市人均LNGDP、LNTRS、LNTI、LNPFE、LNTC、FDI对IISI的影响

图4 上海市人均GDP、LNTRS、LNTI、LNPFE、LNTC、FDI对IISI的影响

(二)方差分解分析

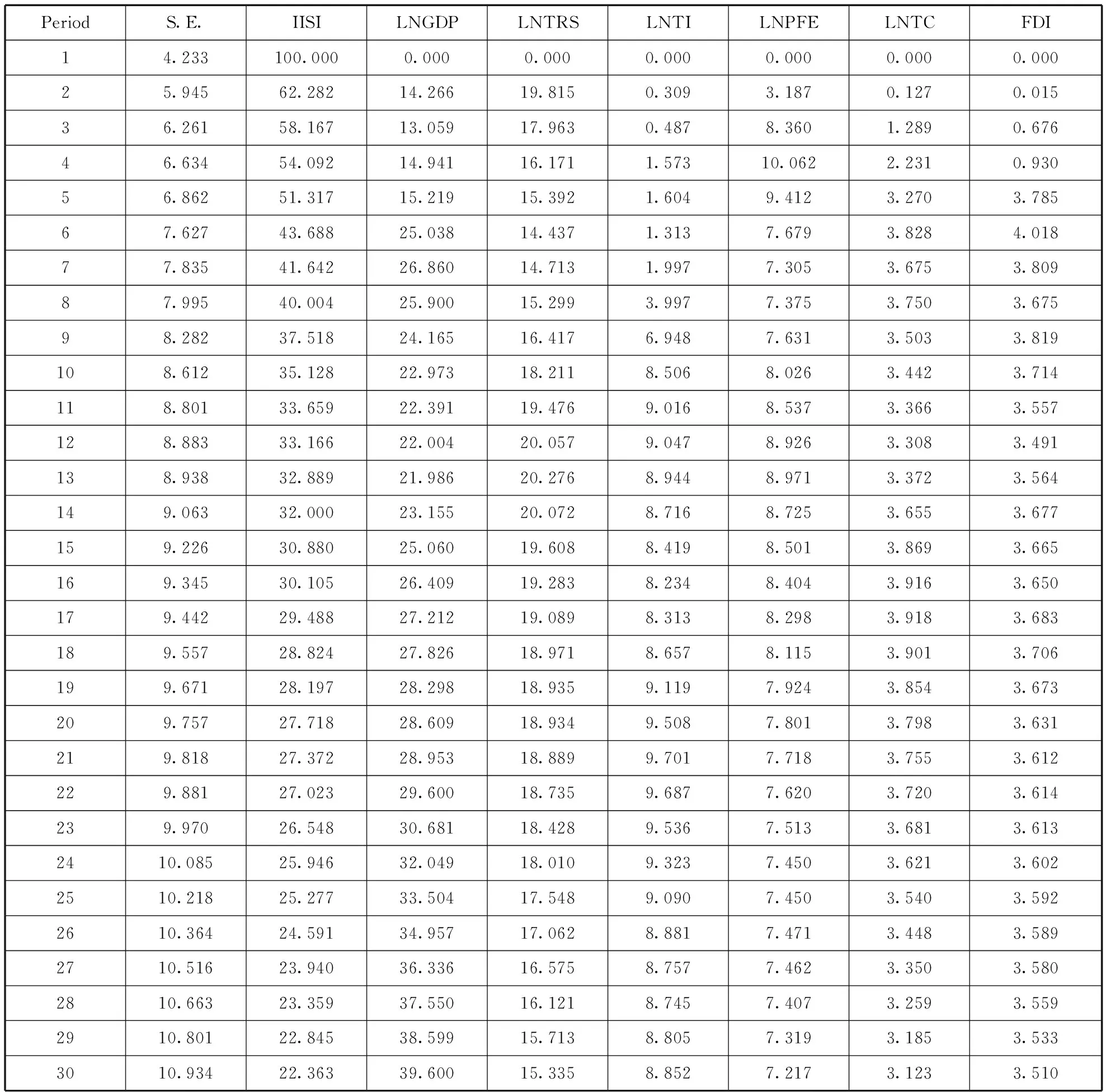

1.北京方差分解分析

首先运用EVIEWS7.2估计得到北京的VAR模型,然后对北京工业内部结构综合指数IISI的变化进行方差分解,得到表7的结果。

从表7北京工业内部结构综合指数中由人均GDP的解释的部分整体上升,到2013年该解释变量的影响已从1985年的0.496%逐年上升到2006年的最高值6.380%,然后稍有微降并平稳在6.2%左右。消费需求的贡献率也是上升,且在2013年达到峰值13.419%。投资需求额对工业内部结构综合指数的影响逐年增加,在2013年影响最大值为14.156%。财政支出的贡献率变化不大,总体保持在1%左右。科研对工业内部结构的影响稍有减弱态势。FDI对工业内部结构变化的影响逐步增强,由最初1985年的0.55%上升到2013年的12.287%。

2.上海方差分解分析

同样运用EVIEWS7.2估计得到的上海VAR模型,然后对上海工业内部结构综合指数IISI的变化进行方差分解,得到结构如表8。

从表8的上海工业内部结构综合指数方差分解的结果看,人均GDP对上海市工业内部结构的影响最大,并呈逐年增长趋势,在2013年时其解释能力占39.6%,几乎达到一半。消费需求对IISI变动的影响呈先升后稍有下降的态势,近年下降至15%左右。IISI的变动由投资需求解释的部分和90年代相比,上升较快,90年代后维持在9%左右。财政支出对IISI的变动解释部分总体稍有减弱,在样本的最后一年2013年对IISI变动的影响只有7.217%。科研整体对IISI解释的比例不大,样本区间内呈先升后降态势,近几年平稳在3%左右。上海FDI对IISI变动的影响除了1984—1987年较小外,此后保持平稳,样本区间内83%的时间内其影响在3.5%以上。

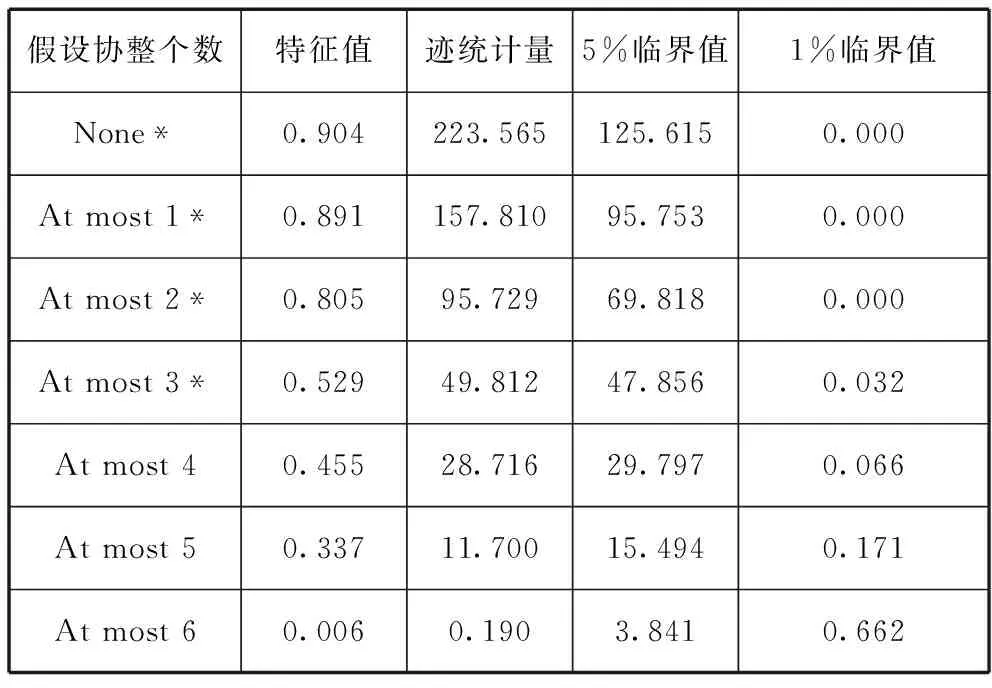

(三)Johansen协整检验

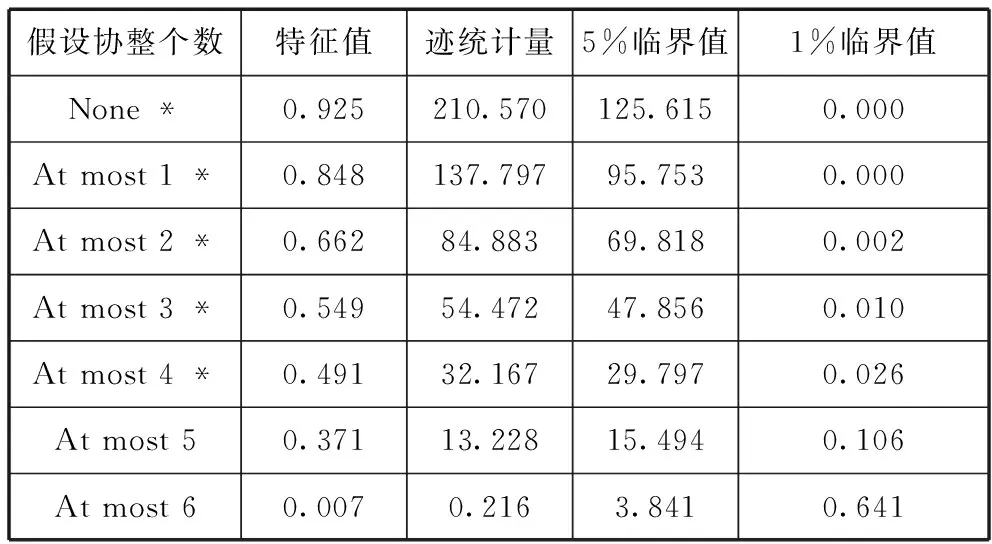

在检验时间序列的平稳性后,有必要考察北京和上海的时间序列间是否存在长期均衡关系。因为本文因变量和自变量一共有7个,是多变量模型。我们在此运用EVIEWS7.2中的Johansen协整检验。北京和上海的检验结果分别如表9和表10。

表7 北京工业内部结构综合指数方差分解结果

表8 上海工业内部结构综合指数方差分解结果

表9 北京时间序列Johansen协整检验结果

根据Johansen协整检验结果的判断法则,即当统计量的值大于5%临界值时,或者是当1%临界值小于0.05时,说明至少存在1个协整关系。通过表9结果显示,北京时间序列在5%和1%的显著水平下存在4个协整关系。说明北京原始序列间存在长期的均衡关系。

我们仍然根据Johansen协整检验结果判断法则考察上海时间序列的长期均衡关系,表10的检验结果表明上海时间序列在5%和1%的显著水平下存在5个协整关系,同样说明上海原始序列间存在长期均衡关系。

表10 上海时间序列Johansen协整检验结果

五、结论与政策建议

基于北京和上海1984-2013年时间序列数据的计量分析,以及脉冲相应函数及方差分析结果,就北京市而言,其消费需求、投资需求、科技进步和利用外资对工业内部结构变动的解释力较大,影响更为明显,而人均GDP和政府财政支出的解释能力有限。就上海市而言,其人均GDP、消费需求、投资需求、政府支出对其工业内部结构的解释力更强,具有拉动作用,而科技进步和利用外资对其影响不大。随后,针对两市进行协整检验,结果显示,北京和上海的工业内部结构与其人均GDP、消费需求、投资需求、政府财政支出、科技进步以及利用外资情况之间存在长期均衡关系。总体而言,经济发展水平、消费需求、投资需求、政府财政支出、科技进步和FDI对北京和上海工业内部结构的优化升级均起了或高或低的影响作用。基于上述结论,本文针对中国超大城市工业结构调整和优化提出几点政策建议。

(一)加快产业结构调整进程

以北京和上海为代表的中国超大城市正进入后工业化时期,“后工业城市”在很多方面是工业城市的延续(李勇,2009)[30],即使其工业结构中重工业比重在达到一定峰值后开始下降,但是以知识经济为关键要素、资源消耗少、附加价值高、科技含量高的制造业仍然是超大城市未来工业结构的重点。譬如,节能环保产业、新能源产业、生物医药产业、新材料产业等,甚至目前发达国家所专注的工业互联网产业、3D制造等等。另一方面,超大城市的后工业时代,高度专业化的生产性服务逐渐取代传统重工业而成为支柱产业,譬如公司法律、咨询等商务服务业,以及由工业互联网延伸出来的数字化服务、数字技术、网络技术和生产性服务业相结合的产业领域。超大城市政府应遵循发展规律,制定相关政策促进产业结构优化升级,使其服务业与高端制造业相互匹配。

(二)构建特大城市科技创新体系

培育持续创新的文化和制度氛围是城市政策制定者的长久目标。超大城市在从工业向后工业转型过程中,一定要把握机会成为技术创新领导者,成为国际城市和国家城市网络中的重要节点。为达成此目标,地方政府应构建一套强大的科技创新体系,其中,创新管理体系尤其重要。超大城市政府部门首先应具备科技资产意识,并努力整合科技资产,成为城市公共科技资产的管理者。公共科技资产是由国家或地方政府资助科研人员完成的科研成果,使科技资产真正成为公共产品,成为推动区域和国家科技进步的真正力量。其次,具体的科研创新项目应该采用市场机制的方式进行。但是,政府应成为重大领域研发活动的组织者和第一责任人。其三,政府应该是创新科技政策的制定者。当前,大型城市因其高校和研究机构众多,智力资源丰富而产生了很多归属和体制特征上较为复杂的新型研发组织, 那么,政府需要设计和制定完整的围绕创新的法律框架,解决科技成果的资产属性和股权激励等问题,以更好地推动科技创新成果在质和量上的飞跃。其四,构建城市重大项目科技研发平台。政府作为公共产品的提供者,应该在诸多利益相关者之间搭建重要产业的研发平台。研究者在政府资助下,提出相关产业的发展设想。譬如,未来技术方向、发达国家与中国目前的研发水平及比较、最终研发成果等等。这样的公共研发平台能为可能的投资者、研发者和创业者服务,通过产生乘数效应而发挥其独特而高效的作用。

(三)调整外资外贸政策

前文已述,专业化服务是后工业时代超大城市的主要推动力量。中国目前已经成为全球制造业中心,那么,北京和上海特大城市将逐步成长为全球金融中心,甚至全球专业化服务中心。在此背景下,超大城市应调整“引进来”和“走出去”外资外贸政策。完善基础设施,制定灵活的土地售卖或租赁政策,鼓励和支持外商将资金投向高技术产业以及专业化服务业。同时,在本土相关产业已经具备现代产出能力的前提下,鼓励本土企业向海外投资生产,构建流通体系,成为全球性城市和现代产业体系的重要节点。

[1] 胡光宇.2009年世界发展报告:重塑世界经济地理[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009.

[2] 曾 青.中国特大城市的发展现状、问题及对策刍议[J]. 经济研究导刊, 2012(13): 174-175.

[3] 叶昌东,周春山.近20年中国特大城市空间结构演变[J]. 城市发展研究, 2014(3): 28-34.

[4] 于长明,吴唯佳.世界五大城市地区土地使用模式比较研究[J]. 城市与区域规划研究, 2015(1): 68-87.

[5] 纪 韶,王珊娜.特大城市服务业就业弹性的实证研究——以北京市为例[J]. 首都经济贸易大学学报, 2014(3): 35-40.

[6] 吴传清,彭哲远.长江经济带特大城市服务业发展水平及其影响因素研究[J]. 区域经济评论, 2015(3): 125-134.

[7] Gary P Pisano,Willy C Shih.Producing prosperity:Why America needs a manufacturing renaissance [M].Harvard Business School Press, 2012.

[8] Elena Sochirca,scar Afonso, Pedro Mazeda Gil. Technological-knowledge bias and the industrial structure under costly investment and complementarities [J]. Economic Modelling, 2013(32): 440-451.

[9] Ester G Silva, Aurora A, C Teixeira. Does structure influence growth? A panel data econometric assessment of “relatively less developed”countries,1979-2003 [J]. Industrial and Corporate Change, 2012, 20(2): 457-510.

[10] Fulvio Castellacci. Structural change and the growth of industrial sectors:Empirical test of a GPT model[J],Review of Income and Wealth, 2010(56): 475-499.

[11] Patrik Gustavsson Tingvall. The Dynamics of European Industrial Structure [J]. Review of World Economics, 2004, 140(4): 665-687.

[12] Shiyi Chen, Gary H Jefferson, Jun Zhang. Structural change,productivity growth and industrial transformation in China[J]. China Economic Review, 2011(22): 133-150.

[13]SXB Zhao,CSP Tong,J Ciao. Spatial changes in China’s industrial sttructure [J]. Geography, 2004, 89(2): 127-139.

[14] 洪俊杰,刘志强,黄 薇.区域振兴战略与中国工业空间结构变动——对中国工业企业调查数据的实证分析[J]. 经济研究, 2014(8): 28-40.

[15] Dong X, Song S, Zhu H. Industrial structure and economic fluctuation—Evidence from China [J]. The Social Science Journal, 2011, 48(3): 468-477.

[16] 戴魁早.中国工业结构变迁的驱动因素:1985-2010[J]. 当代经济科学, 2012(6): 1-14+122.

[17] 李 博,曾宪初.工业结构变迁的动因和类型——新中国60年工业化历程回顾[J]. 经济评论,2010(1): 50-57.

[18] 国家发改委宏观经济研究院课题组,杨合湘.我国的工业结构演变与工业政策调整[J]. 经济学动态, 2008(5): 44-50.

[19] 金 碚,吕 铁,邓 洲.中国工业结构转型升级:进展、问题与趋势[J]. 中国工业经济, 2011(2): 5-15.

[20] 中国社会科学院工业经济研究所课题组.“十二五”时期工业结构调整和优化升级研究[J]. 中国工业经济, 2010(1): 5-23.

[21] 伦 蕊.工业产业结构高度化水平的基本测评[J]. 江苏社会科学, 2005(2): 69-74.

[22] 王耀鑫,张宏韬.上海工业60年发展的回顾与展望[J]. 上海企业, 2009(9): 22-24.

[23] 朱振锴,项歌德.高技术产业增加值率偏低原因探析——以上海、江苏和浙江比较为例[J]. 中国科技论坛, 2013(4): 41-47.

[24] 周景勤.关于北京工业结构调整与产业升级的若干思考[J]. 北京市经济管理干部学院学报, 2001(2): 3-7+15.

[25]Hoffmann W G. The growth of industrial economies [M]. Manchester: Manchester University Press, 1958.

[26]Kuznets S. Economic growth of nations: Total output and production structure [M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

[27]Chenery H B, Robinson S, Syrquin M. Industrialization and growth: A comparative study [M]. New York: Oxford University Press, 1986.

[28] 徐 振.甘肃省工业结构调整的财政政策研究[J]. 财会研究, 2011(14): 10-14.

[29] 李安平.我国产业结构优化中的财政支出政策研究[D]. 广州: 暨南大学, 2008.

[30] 李 勇.后工业时期的城市[J]. 科学发展, 2009(2): 102-113.

(本文责编:辛 城)

Empirical Research on Internal Industrial Structure Changes in Mega-cities:A Case Study on Beijing and Shanghai

SUN Zhi-jun, SU Xiao-shan, LIU Rui-han

(EconomicsandManagementSchool,WuhanUniversity,Wuhan430072,China)

By calculating the composite index of industrial internal structure for Beijing and Shanghai in 1984-2013, which showing the level of industrial internal structure in mega-cities overall presents a trend of rising, on the one hand, as the urban size has grown, the industries structure of mega-cities developed to high-processing degree, high-technology, high-value-added direction; on the other hand, mega-cities’ overall economic structure has characteristic of the Post-industrialization Stage, which proportion of tertiary industry is continuously increasing, providing special services for their industry. By impulse response function, variance decomposition analysis and cointegration test, estimate the relationship between six factors and their internal industrial structure level for Beijing and Shanghai, the results reveal that Beijing's consumption demand, investment demand, technological progress and FDI have a marked impact on its internal industrial structure; Shanghai’s GDP per capita, consumer demand, investment demand, government play an more important role in its industrial internal structure. Then the level of industrial internal structure and the six influencing factors exist the long-run equilibrium relationship, these factors have a high or small influence on mega-cities’ existing industrial structures.

mega-cities;industrial internal structure;impulse response function;variance analysis;cointegration test

2016-08-29

2017-02-24

孙智君(1969-),女,湖北洪湖人,武汉大学经济与管理学院副教授、硕士生导师,美国加利福利亚大学戴维斯分校访问学者,研究方向:区域产业经济分析。

F421

A

1002-9753(2017)03-0084-15