论网约车地方法律监管中的“区分”机制

——基于功能主义的阐论

2017-05-03高一飞徐亚文

高一飞,徐亚文

(武汉大学 法学院,湖北 武汉 430072)

论网约车地方法律监管中的“区分”机制

——基于功能主义的阐论

高一飞,徐亚文

(武汉大学 法学院,湖北 武汉 430072)

伴随着《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的实施,地方政府的实施细则相继出台,网约车监管已迈入“后立法时代”。网约车法律监管的关键在于通过设定网约车的准入门槛而实现与传统巡游出租车的“区分”,这种区分的运行机制可以视为一种权力系统,包括中央和地方两部分,其功能实现主要体现在车辆条件、驾驶员、经营方式三个方面。整体来看,这一系统的正向功能在于整合出租车市场,但也对包括网约车平台、网约车车主、乘客在内的规制对象造成了诸多负面影响,系统本身亦需要承受来自内部要素、外部环境、其他系统的压力而展现出变迁的倾向。作为优化措施,可考虑转变规制思维、改变规制模式。

网约车;功能主义;“区分”机制;规制

伴随着科学技术的日新月异,“互联网+”成为热门议题,共享经济悄然兴起。而作为共享经济的代表,“网约车”*“网约车”系“网络预约出租汽车”的简称,最早源于2015年10月发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》(征求意见稿),自此学界为便于论述,大部分采用了“网约车”的表述来论证相关问题,但学界在使用这一概念时也扩大了其内涵,即有意无意地将其理解成为“网络预约汽车”而忽视了官方的“出租车”定性。为便于表述,本文采用“网约车”这一简称,其内涵为“网络预约汽车”,而不必然为具有官方合法身份的“出租车”。在带来极多便利的同时也产生了诸多争议,以至被视为一种“破坏性创新”[1]。鉴于同传统出租车行业(官方又称之为“巡游出租车”)之间愈发不可调和的矛盾,交通运输部、工业和信息化部、公安部、商务部、工商总局、质检总局、国家网信办联合制定颁布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)已于2016年11月1日正式实施,而按照《暂行办法》的精神,各地纷纷起草实施细则,2016年年底,“北上广深”几乎同时间颁布实施细则,大部分省会城市的实施细则也相继正式生效。*各地的实施细则基本都包括三个部分,一是关于出租车行业改革意见的细则,是一种指导性的文件;二是关于网约车运营的实施细则,其与传统的巡游出租车具有较大的竞争关系,在规制制定过程中争议也最大;三是关于私人小汽车合乘的实施细则。私人小汽车合乘又称为拼车、顺风车,原本属于网约车范围。在法律规制过程中,政府通过对接单次数、运营时段、价格的限制,将其定位为非营利性的私家车。由此,关于网约车法律问题的研讨也理应进入一个新的阶段,更加注重实然性。*既往的网约车法律问题研究大体可以分为三个阶段:一是在《暂行办法》征求意见稿颁布之前,主要集中于对“网络约车”合法性的探讨;二是2015年10月至2017年7月,即从《暂行办法》征求意见稿公布到《暂行办法》正式颁布这段时间,法学界的重点在于对征求意见稿的分析、评判及展望;三是2016年8月之后,理论界一方面对《暂行办法》进行评析,其中失望多过于欣喜,另一方面则寄希望于地方在实施细则中为网约车政策“松绑”。这三阶段的研究多聚焦于应然层面的策略分析,以期建构网约车规制的理想图景。而在2016年10月之后,各主要城市实施细则相继颁布且大同小异,网约车的法律规制框架形成,应然性的策略分析已失去了现实性,在现有的法律规范框架下解释、反思与改进或许更有意义。

一、 功能主义的研究框架

作为行政规制的一个侧面,目前对网约车监管的法学研究多以行政法理论为基础,重点探讨规制原理和具体规则,也因之主要采用规范分析与价值分析的研究方法——通过对现有制度的价值审视和实证建构,网约车法律规制的不足及改进方向得以明确,也进而初步构建了“共享经济”规制的理想图式。但随着各地网约车细则的陆续颁布,网约车监管已逐渐从“立法时代”走向了“执法时代”,相关研究的重点也理应由规则创制转至规则实施,更多地聚焦于规制策略、规制效果、规制完善等。显然,对以上问题的研究必然需要将网约车置于更为广阔的社会运行背景之下,探寻制度定格后的实际功能。而总体看来,网约车法律规制的基本思路与争议点主要在于“区分”,即首先将网络预约汽车定性为出租车,继而通过对网络预约出租车门槛的设定,实现网约车与巡游出租车在功能、价格、利益等方面的区分;而按照交换网络理论的基本观点,行动者的权力严格依赖于其他行动者对其资源的依赖,正是因为网约车的运营依赖于这一官方“区分”,实际上也就构成了一种权力[2],这种权力的运行机制包含了多维度的关系以及独特的作用方式,笔者将这种区分权力的运行视为一个“系统”,即“区分权系统”进行阐论,其本质上乃是一种法社会学解释的尝试。

功能主义通常被视为西方社会学的第一个理论视角[3],在将社会预设为“具有基本需求的系统”这一理论基础上,功能主义理论提供了解释复杂社会运行的途径,即包括法律规则在内的机制都具有某种功能,或是“对某个基本社会需求的满足具有一定的影响力”[4]。作为曾经几乎主宰了整个社会学学科的理论[5],功能主义起源于孔德、斯宾塞的社会生物学隐喻,之后“涂尔干第一次系统表述了功能主义思想并对社会进行了严格的科学研究”[6],拉德克里夫·布朗与马林诺夫斯基通过人类学角度的切入,将“社会结构”与功能主义理论结合,从而描绘出了现代社会学功能主义的大致轮廓。“集大成者”塔尔科特·帕森斯建构起了“一整套以结构功能分析为特征的社会理论”[7],并探寻社会系统的内在结构与功能分配及其发生机制,也因此发展出了一套解释社会行为的自洽体系。罗伯特·默顿则强调经验功能主义,以显功能(manifest function)和潜功能(latent function)、正功能与负功能为基本维度反思帕森斯的庞大体系。而卢曼更加注重“系统”这一概念,运用“系统论原理对法律性质以及演变规律的分析,昭示了结构功能主义在法学中的可能性”[8]。从发展过程来看,功能主义的精要在于:系统、结构、功能,三者的互动形塑了社会运行的基本逻辑,其中系统涵概了各类要素,呈现出整体性的运行规律,结构则是“物质系统内各组成要素之间相互联系、相互作用的方式”[9],可视作一套“能够把握社会生活的模式化特征”[10]。功能即发挥的作用,通过结构的作用,多重功能被整合并展现出全新的形态与功用。

据此,区分权系统作为网约车法律监管的核心,本质上乃是法律运行过程中的一个子系统:纵向上存在“中央—地方”的权力结构,横向上则是车辆、驾驶员、运营行为三个维度,以确保区分功能的发挥,并通过具体标准的设定形成相对稳定的区分框架。此外,在系统内部还存在着三类作用对象,即网约车平台、网约车车主、乘客,由此使得网约车监管的区分权系统整体呈现出“通过区分的整合功能”,即在分类的基础上将网络约车行为纳入出租车行业予以规制。

二、 结构及功能:区分机制的运行原理

(一) 结构:区分机制中的权力主体

纵向来看,网约车法律监管中的区分权力存在着从中央到地方的垂直结构,一方面中央层面的区分策略构成了地方的基本原则,体现出在面对共享经济时的规制逻辑。另一方面,鉴于网约车规制与各个地方经济社会发展密切相关[11],中央有意为地方留出自主的区分空间,从而使这种垂直结构表面呈现出一种“非绝对性控制”的状态。但值得注意的是,与中央—省—市的三级行政划分不同,在网约车的法律监管中,省一级行政机关实质性缺位,形成“中央—城市(包括直辖市、地级市)”的两级垂直结构。

第一,中央政府部门是区分权系统中具有根本性作用的主体。即便中央层面的《暂行办法》留给了地方监管诸多自主空间,其在系统中依然扮演着举足轻重的角色。一是中央为区分权系统的创制提供了前提。《暂行办法》终结了关于网约车是否应当合法化的争论,并将其纳入出租车行业进行监管,这种定性不仅赋予了网约车法定身份,也决定了其必然应接受与出租车身份相应的规制;二是《暂行办法》决定了区分的指导思想与主要内容。《暂行办法》第三条规定:“坚持优先发展城市公共交通、适度发展出租汽车,按照高品质服务、差异化经营的原则,有序发展网约车。”这不仅明确了限制网约车数量、区分网约车与巡游出租车的基本原则,也指明了网约车的定位,即“高品质服务、差异化经营”(《暂行办法》第十二条)。正是根据这一原则,地方在制定实施细则时,普遍对车辆、驾驶员以及运营方式进行了限定;三是《暂行办法》构造了区分权的基本框架。中央在“定调”之后,将具体区分标准的制定权有引导地下放至地方,除去在第四十条规定“各地可根据本办法结合本地实际制定具体实施细则”外,《暂行办法》还在涉及网约车运价(第四条)、网约车车辆条件(第十二条)、网约车驾驶员(第十三条)、私人小客车合乘(第三十八条)时特别强调了市一级监管机关的自主权。值得注意的是,《暂行办法》第四条划定了各级交通部门的网约车监管职责,省一级政府部门的作用被定位为“指导”,也促使区分权系统实质上呈现出双层而非三层的构架。

第二,市一级政府部门是区分权系统中关键性的权力主体。各城市实施细则的相继尘埃落定宣告了网约车法律规制逐渐进入了“后立法时代”,也最终决定了政府部门应采取怎样的区分标准对网约车予以监管。正因为市一级监管自主权的存在,各地的区分权系统表现出不同形态。即便如此,各地对这一权力的运用思路却基本一致,即并非“褪去”《暂行办法》本已较为浓厚的行政限制色彩,反而纷纷“加码”[12],进一步严格网约车的准入机制,这就反映出市级区分权的有限性:一方面《暂行办法》明确了指导思想与基本思路,也间接限定了地方可发挥自主权的范围;另一方面,北京、上海、广州、深圳于2016年10月8日同时率先发布实施细则,为如何细化区分标准提供了风向标,正是在“特一线城市”的示范效应下,各地纷纷效仿,抬高网约车的市场许可门槛,以图实现消费人群区分、价格区分、利益区分。从这一角度来看,大部分城市的区分权行使更像是“填空题”解答——区分的主要方面乃至细节已被预先设定,只需填入数字即可。*最为典型的即是对网约车的限定,各地的实施细则几乎无一例外地从轴距、排量、功率年限乃至价格等方面加以限制,只不过具体数值有所差异。由此,全国各地的区分权系统实际上是大同小异,也从侧面反映出,在表层的松散控制背后,我国网约车法律监管依然贴合“强中央,弱地方”的立法格局。

(二) 功能:区分机制的整体性影响

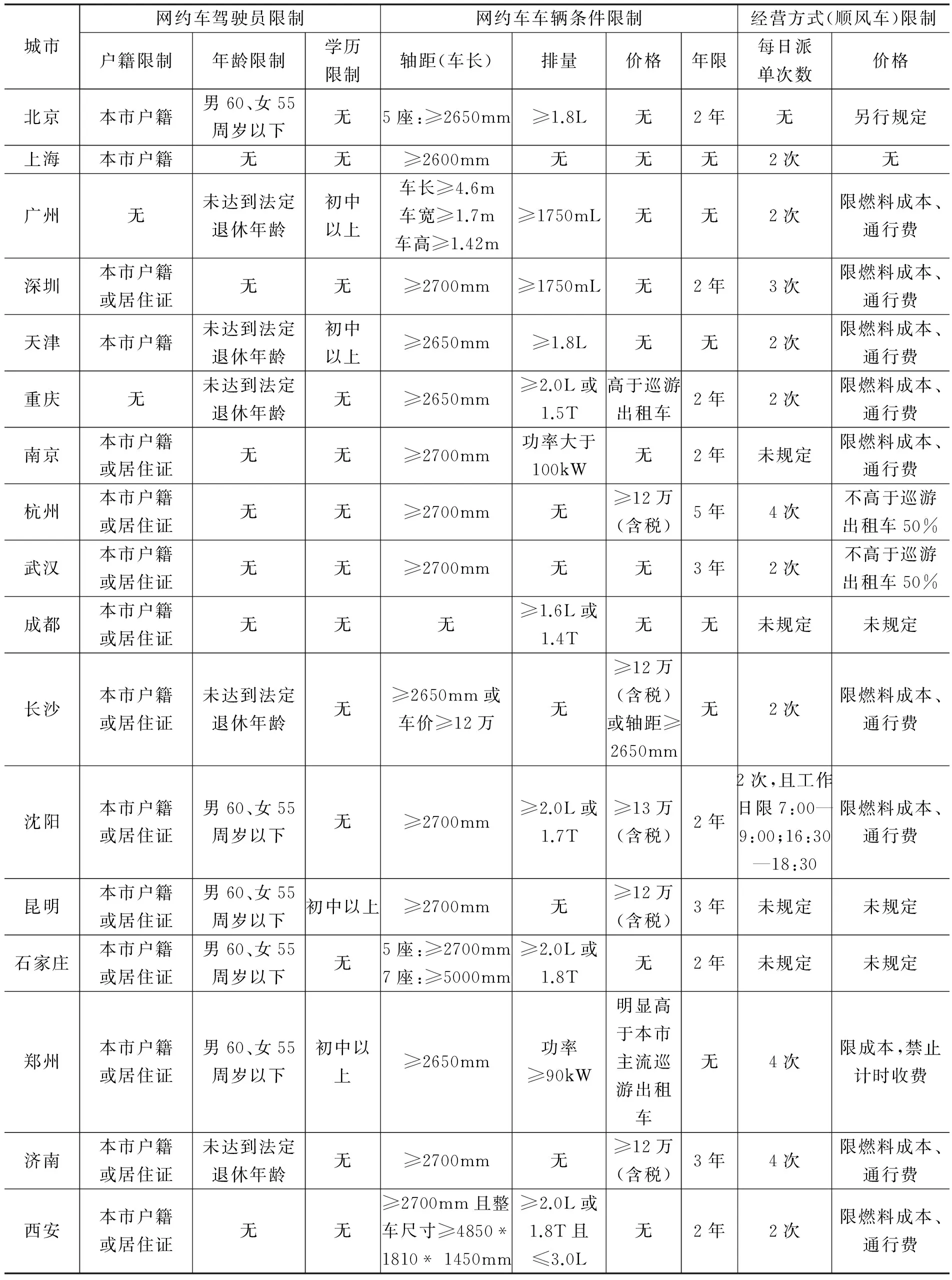

根据《暂行办法》以及各地的细则,这些区分条件大体可以分为车辆、驾驶员和经营行为三个方面,由此确定了区分权系统的基本维度,也将非公共性汽车交通划分为巡游出租车、网约出租车、私人小汽车合乘三种合法类型。具体而言,(1)对车辆的限制一般从户籍、轴距(或者车上)、排量、价格、年限等方面限制,出于安全以及城市车辆限制的考虑,户籍限制为出租车之必需[13],而其他方面对网约车限定的目的主要在于实现网约出租车与巡游出租车在服务质量与消费价格上的区别:车辆的各类限定条件意味着网约车的购置成本本身就远高于巡游出租车,加之对其购入年限(一般要求购入1到3年不等的新车)和运营年限的限制(运营8年后退出),网约车运营成本或许将始终高于出租车。(2)对驾驶员的限制,各地一般保持同原有巡游出租车驾驶员条件的一致性,如京沪地区之前就存在对出租车司机的户籍限制,因而抛开驾驶员户籍限制规定本身的合理性,对于驾驶员的限制虽然体现了所谓“新老业态的公平”,但结合网约车的运营现状,却在客观上起到了减少网约车数量的作用。然而关于驾驶员户籍的限定却有可能催生违背法治精神的反限制行为,如通过“四方协议”*即“专车”平台先将私家车挂靠在租赁公司名下,再通过一家劳务派遣公司聘用车主,由软件平台、汽车租赁公司、劳务派遣公司、司机共同签订一份“四方协议”。实现名义与实际驾驶员的分离[14],这也是系统负功能的体现。(3)对于经营行为的限定分为两方面,一是各地的网约车实施细则,通过对网约车经营范围和平台补贴的限制,甚至政府直接的价格干预,确保网约车与巡游出租车的成本相当和差异发展,在这一方面,各地规定主要以《实施细则》为指导,基本一致;二是各地的私人小汽车合乘实施细则,主要通过价格、接单次数等方面的限制,保证合乘区别于出租车的非营利性。三个维度也可以视为三组变量,各地对其不同规定决定了整体功能上的差异,部分主要城市之间的具体差异如图一所示。需说明的是各地的实施细则对新能源汽车的限制标准略低,在此未列出。

由表1可知,三组变量不同的数值设置和组成方式,同既定的区分权结构一道,决定了系统最终呈现的功能,这种功能兼具内部性与外部性,内部性功能即对于权力主体和权力对象的影响,外部功能则是区分权系统对系统之外环境的影响。在内部,权力主体塑造了系统,但本身也是系统的一部分,其影响主要集中在地方政府部门层面。对权力主体来说,系统的首要功能即在于为其监管网约车提供了法律依据,也减少了执法行为的争议性。但由于区分权系统旨在改变现有的网约车格局,因而将增加行政成本以维持系统的稳定性与相对封闭性,例如对网约车平台、车辆以及驾驶员的审核意味着大量的行政工作,为确保网约车车辆、驾驶员以及运营方式的合法,行政机关也必然会加强执法力度与密度[15]。此外,区分权系统将大量现有的网约车排除在外,而又未对其进行妥善安置,可能再次催生“黑车”市场的“繁荣”。对权力客体而言,区分系统的功能主要是负向的:系统对网约车平台施加了多项义务,限缩了其运营范围,也就压缩了其市场份额。作为营利性主体,未来网约车平台势必调整策略,适应或规避区分权系统。对于网约车车主,符合实施细则标准的车辆或许将占据更为有利的市场地位,但对于更多车主而言,网约车新规意味着放弃现有职业。至于乘客,快捷且低廉的城市出行时代或将终结,尽管网约车的服务品质与安全系数有所提高,但却需要支付更多货币作为对价。而由于网约车总体数量的减少,大部分市民出行将受到一定影响[16]。

表1 部分主要城市网约车之间的差异

相较而言,网约车法律监管中区分权系统的外部性功能更为宏观,可以从正功能与负功能两方面加以阐释。正功能即对系统目标的达成,一方面,网约车的规制体系得以建立,通过区分权系统,网约车的成本与传统巡游出租车基本处于同一水平,官方“适度发展、差异化经营”的目标得以实现,并在基本维护原有巡游出租车利益分配的前提下,确立了网约车的合法性地位,减少了系统运行的外部压力,也有利于对“出租车行业进行渐进式改革”[17]。另一方面,区分权系统同时具有整合的作用,即通过设立法定层面的网约车进入标准,使参差不齐的网约车市场统一,系统内三个维度相对合理的配置不仅能够提高网约车的服务质量,也将消除诸多安全上的隐患。同时,区分权系统的整合功能还在于重置了网约车市场的利益格局,滴滴与优步(Uber)的合并加剧了这一新经济领域的资源集中,以各地“网约车新政”为契机,网约车市场潜在的垄断危险将在一定程度上消除,这有利于推动新业态的健康发展。但现实中,由于各地纷纷设定高标准,区分权系统的控制网络过于严密,极易导致将“婴儿和洗澡水一同倒掉”,大量现有的网约车将被淘汰,不仅消减了系统的正功能,也产生了诸多负功能。一是过高的网约车准入标准违背了市场运行的规律,人为地排斥了竞争、固化了利益团体[18],从某种程度上构成了对市场经济体制的“合法破坏”。二是形成了共享经济和“互联网+交通”发展的阻力。城市本是“创新的摇篮”[19],但对共享型经济而言,区分权系统的垂直结构在很大程度上或许意味着创新的必然缺失:自改革开放以来,几乎所有的制度创新均来自于“自下而上”的实践[20],而在网约车监管的制度设计中,缺乏地方经验的“自上而下”规制实际上是一种“交通+互联网”的模式[21],即沿用传统的出租车管制思维应对新兴的网约车问题,将其限制在固定范围内防止“蔓延”,而非通过交通的改善让城市更具活力。

(三) 变迁:区分机制的未来走向

正是因为区分权系统的垂直结构与平面维度存在诸多不足,导致这一系统滋生了诸多负功能,这也增加了系统变迁的风险。可以预见,未来区分权系统的变迁势必来自于系统内部的要素、系统外部的环境以及其他系统。

第一,系统内部的要素主要是指网约车平台、网约车车主和乘客。“网约车新政”与其密切相关,但在区分权系统中,三者只是作为被规制的对象纳入,且主要是被施加各种限制。故三者天然地具有脱离这一系统的倾向,如前文所述,区分之所以被视为一种权力,源于区分对象对区分所代表的法律资源的依赖,而当这种依赖的成本过高时,权力对象往往有两种选择:一是降低法律所提供资源的价值;二是寻找新的替代物[22]。如网约车平台可以通过宽松的平台监管,“纵容”网约车挂靠、雇佣等现象的发生,当这一现象逐渐普遍时,区分权系统的价值也就随之降低。网约车平台亦可能创立一种新的“互联网+交通”模式,绕过现有的法律规制,毕竟法律规则创制的速度远远慢于互联网时代创新的速度。对于乘客,则必然选择更具吸引力的出行方式,如黑车、顺风车或具有提前预约功能的巡游出租车,当网约车逐渐被市场边缘化时,区分权系统的功能也会随之“萎缩”,进而寻求变迁的路径。

第二,环境对于系统变迁的作用主要体现在“混同”,系统产生于多维的环境之中且必须应付无尽的复杂性,以免系统与其环境相混淆[23]。区分权系统的自主性一方面来源于现代法律的自治性,另一方面来自于特有的互联网运营模式。现有的区分权系统避免了网约车对传统巡游出租车市场份额的挤占,并保证出租车一定的盈利率[24],但却未设置机制防止“巡游出租车+互联网”对网约车市场的“入侵”,反而鼓励巡游出租车使用互联网设备。尽管巡游出租车本身有数量方面的管制,税费负担也相对较重,然而一旦其吸收网络运营模式,必然因为购车成本、营运价格、便利程度、职业经验等方面的优势而对网约车市场构成一定程度冲击,*各地实施细则纷纷对网约车车辆配置进行了轴距、排量乃至价格方面的限制,从而在很大程度决定了其购置成本必然普遍高于巡游出租车,即便在新政实施前,网约车的购置价格一般也高于主流巡游出租车。现实中,各地的实施细则削减了网约车数量,加之平台补贴被限制,网约车的价格优势已荡然无存。而巡游出租车具有“即招即停”的优势,互联网则可以弥补其信息不对称的缺陷。可以预见,“巡游出租车+互联网”一旦成型,将对新政下的网约车市场造成冲击。况且网约车平台本身也存在脱离现有监管体系的倾向,由此可能导致区分权系统的变迁乃至瓦解,这也意味着未来出租车行业有可能消除巡游车和网约车之间的壁垒,形成全新的经济业态。此外,由于《暂行办法》和各地的实施细则存在诸多争议之处,区分权系统的正当性受到了各方质疑,此亦系统变迁的动力。

第三,源于其他系统的压力同样可能导致变迁。就区分权而言,这种压力纵向上来自上一层级的法律系统,横向上来自作为经济系统子系统的网约车市场系统。纵向来看,《暂行办法》及各地细则存在诸多涉嫌违反上位法之处,如实体上的许可正当性、监管合理性等问题[25]以及程序上关于意见征集、规则发布等方面的问题[26],区分权系统作为整体,必将承受来自上位法系统的合法性压力。横向来看,区分权系统作为行政干预市场的产物,与网约车市场系统的互洽运行有赖于一种适度的嵌入,而当其过度侵入本属于经济系统调整的疆域,明显违背市场规律时,即会受到各类经济系统的挤压,此时区分权系统的变迁有两种走向:一是顺应市场规律进行变迁,寻找和谐共生的均衡点;二是继续通过行政力量维系自身运行,甚至进一步“入侵”经济系统,前者意味着规制共享型经济的有益探索,后者则可能进一步扼杀了经济创新的空间。

需要注意的是,网约车法律监管的区分权系统本身即具有不稳定性。“暂行”表明规则制定本身即是一种探索,也体现出官方的“战略性模糊”。而各地的实施细则基本都设定了“日落条款”,赋予实施细则三到八年不等的有效期。从这一角度来看,区分权系统以及现有的网约车法律监管体系具有较强的过渡性。

三、 优化:区分权负功能的消减

系统的功能取决于结构和内容,而在网约车“后立法时代”对车辆、驾驶员和经营方式业已确认的情形下,改变系统内部结构就成为了消减负功能、优化系统运行的题中之义。

第一,改变系统内部结构需要转变规制思维。由于路径依赖,对新兴事物的规制往往延循既有的管制逻辑[27],这不仅容易造成行政对市场的过度干预,引发关于行政行为合理性的争论,也将催生行政成本增加、行政效率降低、社会活力减弱等问题。在现有系统中,一方面政府部门对区分内容具有绝对控制权,并因此对网约车市场进行了事无巨细的规定,以期实现严格限定。但另一方面却在涉及到自身权力时“语焉不详”,从而为政府监管预留了空间,例如《暂行办法》和各地的实施细则都赋予了地方政府在必要时的网约车定价权,但至于何为必要、定价范围应有何限制则未提及。此外,传统的管制思维还体现在“重视事前监管、轻视事后监管”的管制方法,这不仅与“弱化事前监管、强化事中与事后监管的现代行政执法趋势”相反[28],也容易导致新的垄断和无序。所以,管制思维的转变要求方法上增强准入监管的科学性。这既可改善权力机关与三个维度的区分机制之间的结构关系,也能改变整个监管系统的结构,弱化区分权系统的整体性功能,从而消减其负功能。尽管管制思维背后是来自于传统法律文化的行为指令,但文化不仅有沉淀,也有更新与重构,行政法治原则下的渐进式改进或许依然具有可期性。

具体而言,准入管理强调由政府主导、自上而下地施加义务,以非常具体的措施性要求作为义务的主要内容,并通过行政处罚等强制性手段要求监管对象合规,这种思维体现在网约车监管方面,即形成了现有的区分机制。客观来看,面对自生自发且“鱼龙混杂”的网约车市场,设定准入标准实为必要,但过高的进入门槛却会减小区分权系统的容量,增强其排他性,这不仅增加了系统的外部压力,也可能导致系统本身陷入合法性危机、引发合理性争议。对此,可从以下三方面入手增强准入监管的科学性:一是降低准入标准,以减轻系统的外部压力。现实中,各地的网约车实施细则在三个维度的参数设置上往往趋于严格,从而招致了较大的争议。有限度地降低网约车准入门槛,不仅有利于更大限度地彰显区分权系统的正向功能,也将减缓环境之于系统的外部压力,推动网约车市场监管的法治化;二是设立各地网约车实施细则的“缓冲期”,以增强系统对外部环境的适应性。归根结底,网约车新政的实施意味着对现有网约车市场格局的重新调整,设立过渡期既有利于部分网约车的有序退出,更有利于系统内部各要素的磨合与整体的进一步改善。如《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市网络预约出租汽车和私人小客车合乘管理实施细则(试行)的通知》即规定了4个月的过渡期;三是将准入监管与事中、事后监管结合起来。目前的准入监管依然无法脱离“重事前审查,轻事后监督”的困境,故而可考虑以市场消费者为出发点,在降低网约车准入门槛的同时建构动态的准入标准体系,如将服务质量、投诉率等纳入监管指标,以促进网约车市场的“优胜劣汰”。

第二,改变系统内部结构需要转变规制模式。在国家治理体系与治理能力现代化的语境下,从管理走向治理乃是对市场实行行政监管的必然趋势,具体到网约车的法律监管,同样应实现良法善治。但区分权系统的现有结构依然是一种权力中心的政府主导模式,即以规定非常具体的措施性要求作为义务的主要内容,然后通过行政处罚等强制性手段督促网约车平台和网约车车主履行义务[29],这种命令式的义务施加往往难以激发系统内各规制要素的积极性,也可能使网约车市场陷入“一管就死,一放就乱”的悖论之中。而多元共治或多中心治理则着眼于从根本上改善现有的区分权结构,政府部门首先可采取鼓励式而非命令式措施,尝试同网约车平台建立平等合作而非垂直命令的关系,引导其依照现有法律法规对网约车运营予以监管。例如引导网约车平台根据消费者反馈和服务质量进行分层分类管理。其次,政府部门只管准入和牌照,而把更多责任交给平台的做法不符合权、责、利一致的原则,可尝试根据“汉德公式”的原理,在执法过程中重新协商分配政府和网约车的监管义务,以明确网约车各方的责任。再者,现有的分配权体系下,权力主体过于注重对网约车车辆的限制,而忽视了对网约车平台的监管,在增加系统运行成本的同时也不利于提高监管效能。故而在多元共治的图景中,政府应逐步放宽对网约车的直接管制,转而适度加强对网约车平台的监管,通过行业自律实现间接性的有效规制。此外,通过约车软件、意见建议平台等途径,乘客与网约车车主(司机)也可参与到网约车规制的过程当中,这就改变了目前区分权系统中“监管—被监管”的二元对立模式,转为充分互动的多元平行结构,以消减区分权系统的负功能。

四、 结 语

网约车准入标准研究的视角具有多元性,将其抽象为一种权力运行的系统进行功能主义分析,不仅便于解释为何准入门槛之于网约车法律规制具有重要意义,也能够揭示表层制度之下的权力逻辑与利益分配机制。即便如此,将功能主义“嫁接”于网约车问题研究时,依然存在着理论上的不完满:作为一种整体主义的研究方法,功能主义通常陷入“只见系统而不见部分”的困境,进而导致“细节的缺失”:诸如网约车实施细则的程序合法性问题、个别条款的实质合理性问题、劳动协议签署等具体问题往往无法得到充分且精细的分析。更重要的是,一方面功能主义要求对网约车新政及其影响进行尽可能客观的描述,另一方面又不可避免地从“个体主义”层面提出系统优化的对策,从而落入了“主观剖判”的窠臼。也正是因此,对于网约车这一社会问题的研究,才需要更深层次的学科间交叉融贯。

[1]孙林.国家治理现代化视域中打车软件的治理研究[J].国家行政学院学报,2016(3):103-107.

[2]PETER K.The emergence of exchange structure:an experimental study of uncertainty,commitment and trust[J]. American journal of sociology,1994,100(8):315-345.

[3]JONATHAN H T. Towards a theory on the organization of human population[M].New Brunswick:Rutgers University Press,1995:69.

[4]乔纳森·特纳.社会学理论的结构[M].7版.邱泽奇,张茂元,译.北京:华夏出版社,2008:34.

[5]DON M.The nature and types of sociological theory[J].American journal of sociology,1961,67(3):338-340.

[6]RADCLIFFE B.Structure and function in primitive society[J].American anthropologist. 1935,37(9):36-82.

[7]帕特里克·贝尔特,费利佩·达·席尔瓦.二十世纪以来的社会理论[M].瞿铁鹏,译.北京:商务印书馆,2014:83.

[8]徐亚文,邵敏.论新《立法法》修订后的市级立法权[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2016(2):39-45.

[9]夏征农.辞海(缩印本)[Z].上海:上海辞书出版社,1990:1317.

[10]王水雄.博弈—结构功能主义——对和谐社会基本功能机制的探讨[M].北京:中国人民大学出版社,2012:15.

[11]许明月,刘恒科.网约车背景下地方出租车市场法律监管的改革与完善[J].广东社会科学,2016(5):249-256.

[12]张效羽.网约车地方立法若干法律问题研究[J].行政与法,2016(10):87-93.

[13]倪雨晴.专家激辩网约车户籍限制:涉嫌违反行政许可法[N].21世纪经济报道,2016-10-19(18).

[14]唐利清.“专车”类共享经济的规制路径[J].中国法学,2015(4):286-302.

[15]薛志远.网约车数量管制问题研究[J].理论与改革,2016(6):108-113.

[16]信息社会50人论坛.从“网约车新政”透视转型期政府治理理念转变之必要性[J].电子政务,2015(11):32-42.

[17]熊丙万.专车拼车管制新探[J].清华法学,2016(2):131-148.

[18]李艳梅,杨涛.北京市出租车市场管制模式的福利分析[J].北京交通大学学报(社会科学版),2008(3):36-42.

[19]中共中央、国务院.国家新型城镇化规划(2014—2020年)[R/OL].(2014-03-16)[2016-10-11].http://www.gov.cn/zhengce/2014-03/16/conten_2640075.htm.

[20]周冰.平滑转型的改革路径——基于制度结构的分析[J].天津社会科学,2014(5):67-72.

[21]柯文.网约车监管:为何要把新业态塞进旧笼子[N].人民邮电,2015-10-26(7).

[22]RICHARD E. Social exchange theory[J]. Annual review of sociology,1976,2(2):141-148.

[23]卢曼.法律的自我复制及其限制[M]// 韩旭,译.《北大法律评论》编委会.北大法律评论.北京:法律出版社,1999:446-469.

[24]王静.中国网约车的监管困境及解决[J].行政法学研究,2016(2):49-59.

[25]彭岳.共享经济的法律规制问题——以互联网专车为例[J].行政法学研究,2016(1):117-131.

[26]杨建辉.关于网约车地方实施细则的几个观点[EB/OL].(2016-11-15)[2016-12-10].http:// www.china-review.com/ma.asp?id=38225.

[27]沈宏亮.路径依赖、效率特征与政府规制的边际改进[J].改革,2011(3):131-136.

[28]STEVEN S.Foundation of economic analysis of law[M]. Boston:Belknap Press,2004:572.

[29]洪延青.“以管理为基础的规制”——对网络运营者安全保护义务的重构[J].环球法律评论,2016(4):20-40.

(责任编辑 陶舒亚)

The Distinguishing System of Local Regulation about Car-hailing via Internet:Based on Functionalism

GAO Yi-fei, XU Ya-wen

(School of Law, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Along with the enactment ofInterimProceduresaboutServiceandManagementofCar-hailingviaInternet, the local governments begin to issue rules for the implementation and the regulation of Car-hailing via Internet has been in the age of post-legislation. The key of the regulation about Car-hailing via Internet is to distinguish Car-hailing via Internet from traditional taxi by setting up market access threshold. As a result,the distinguishing system could be seen as a kind of power system,which includes the central system and local systems and its function mainly reflects the current situation of vehicles, drivers and the way of operation. On the whole, this system regulates the taxi markets, however, it also brings negative effects on passengers, car-hailing apps and the owner of Car-hailing via Internet. Also, this system tends to change for the sake of the pressures from the internal factors, environment and other systems. To optimize this system, measures should be taken to change the mode of thinking and the pattern of regulation

car-hailing via Internet; functionalism; distinguishing system; regulation

2016-12-21

司法部2016年度国家法治与法学理论研究项目“国家认证法治问题研究”(16SFB2005)

高一飞,男,武汉大学法学院博士研究生,主要从事法社会学、法理学研究;徐亚文,男,武汉大学法学院教授,博士生导师,主要从事理论法研究。

DF31

A

1009-1505(2017)02-0070-09

10.14134/j.cnki.cn33-1337/c.2017.02.008