试论鹊尾式长柄香炉的来源

2017-04-27崔叶舟

崔叶舟

(山东大学历史文化学院山东济南 250100)

试论鹊尾式长柄香炉的来源

崔叶舟

(山东大学历史文化学院山东济南 250100)

鹊尾式长柄香炉的实物最早出现于南北朝时期,同时在佛教的石窟造像和壁画等载体中,也存在较多使用此器的图像,南朝墓葬的壁画中也有少量发现。南北朝时期新出现的这种长柄香炉,经与域外同类器物相比较,基本没有发现受到外来影响的迹象,反而在器物造型、工艺、内涵等方面与中国固有同类器物有种种关联,因此,这种器物应当是本土发明创造的。

鹊尾式长柄香炉 来源 外来影响 本土要素

南北朝时期,佛教作为一种外来文化开始大规模进入我国,并逐渐生根发芽,进而深入人们的生活,影响人们的思想。学术界向来关注佛教的来源、传入与发展等问题的研究,与佛教相关的器物研究也是焦点之一。其中,关于长柄香炉的发现与传播问题,近年来便引起了一些学者的关注[1],但对于其起源问题,大多数学者仅略提及,未就长柄香炉的来源问题做过专题研究。本文拟在前人研究的基础上,重点对鹊尾式长柄香炉的来源作进一步的分析讨论。

一、实物与图像资料

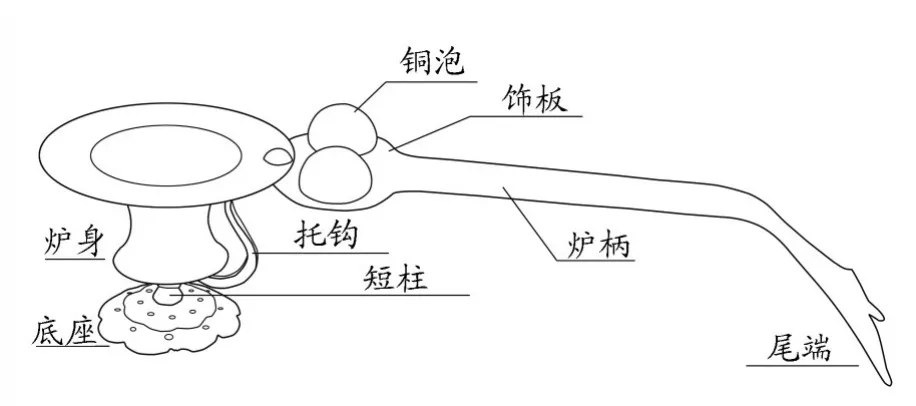

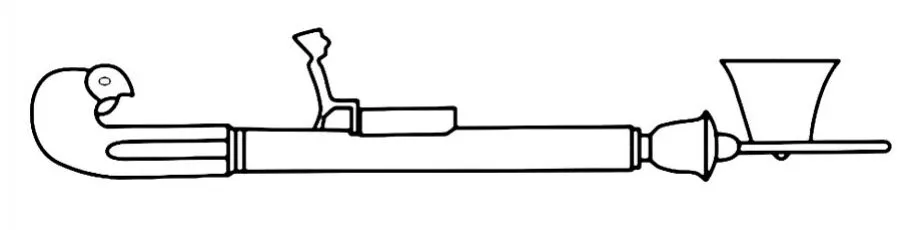

本文所要讨论的鹊尾式长柄香炉(以下简称鹊尾炉)具有以下特征:实物多为青铜制造;炉身呈杯状,炉座呈轮形或花瓣形,炉座与炉身底部通过短柱相连接,在炉身一侧连接着横向扁长形尺状长柄;柄的前端靠近炉身口沿处多有椭圆形饰板,饰板之上有两个圆形铜泡,下方有一曲形托钩与底座上部的短柱相连;柄的尾部向下弯曲,尾端有的分叉呈鹊尾样,有的不分叉(图一)。

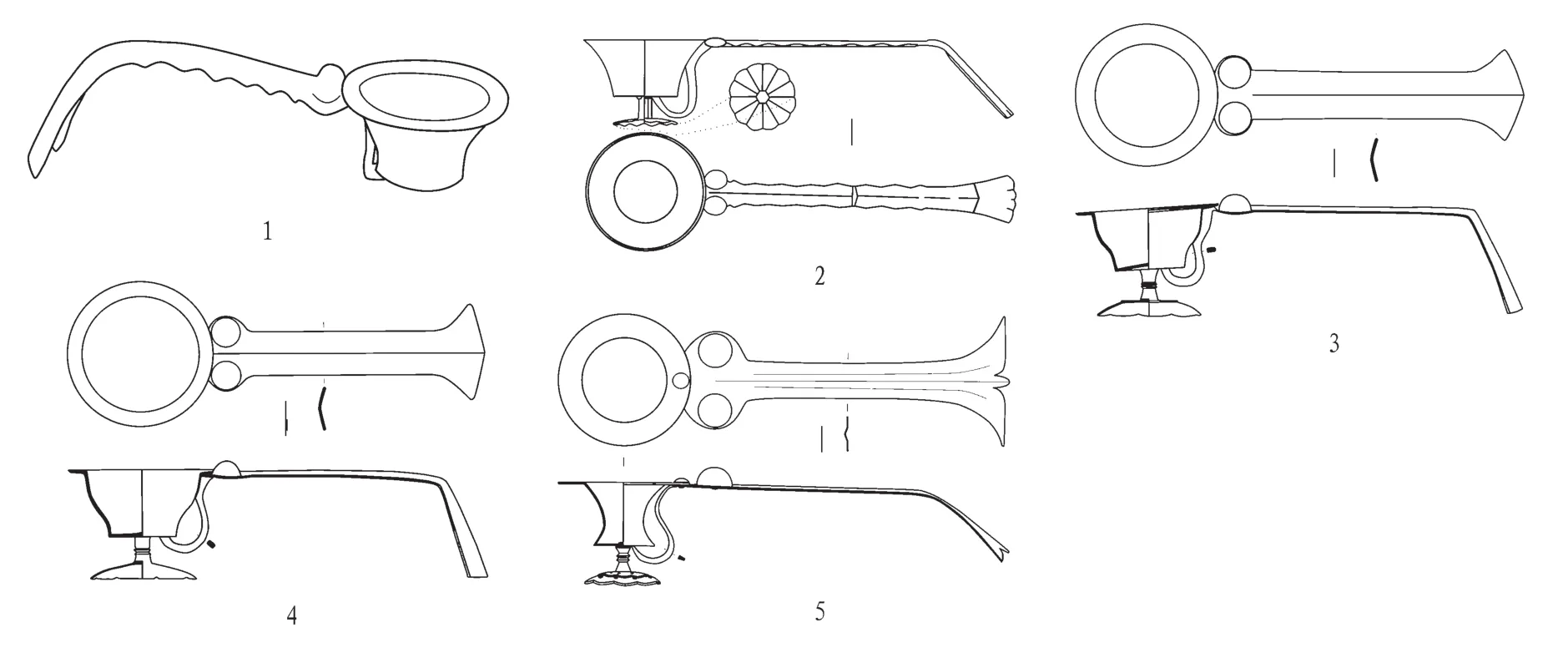

鹊尾炉的实物从国内已公开发表的资料看,出自正式考古发现中的比较有限,且因本文更关注鹊尾炉的来源问题,所选择的实物资料,主要集中于南北朝时期(表一、图二)。

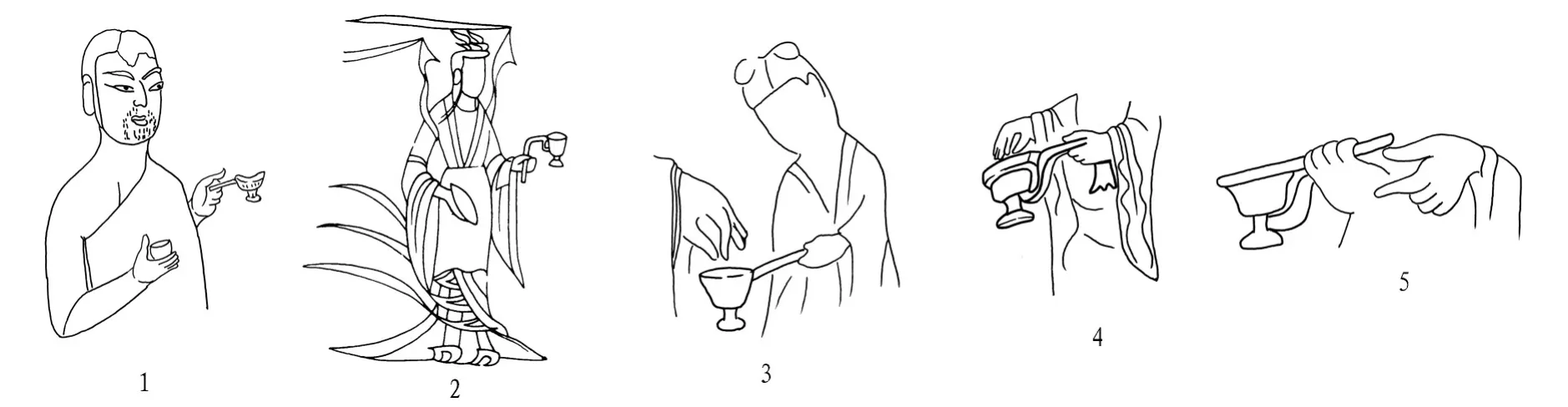

除了出土的实物外,鹊尾炉的图像资料还散见于与佛教艺术有关的作品中。其中,在石窟的壁画和雕塑造像以及造像碑中即有相当数量,现仅就南北朝时期的相关资料择要介绍如下。

一般认为,最早的鹊尾炉形象,应当是甘肃炳灵寺第169窟北壁壁画的后部,一位比丘手持此种香炉,时代属西秦时期(图三∶1)[6]。

敦煌莫高窟中,较早出现长柄香炉的为285窟北壁上层女供养人手持的鹊尾炉(图三∶2)。时间为大统四年或五年(538或539年)[7]。也有学者认为,以285窟为代表的第三期洞窟年代,应是525—545年前后,元荣家族统治敦煌时期建造的[8]。

云冈石窟造像中出现的长柄香炉,集中于11、13、35窟内,约有九例,有学者将其分成了杯式、豆式、组合式三种形制,时间从北魏太和七年(483年)到延昌年间[9]。如第35窟拱门东壁有北魏延昌年号题记的左侧,首位供养人左手执长柄香炉(座残),香炉的尾端下垂明显,与鹊尾炉十分相似。我们注意到,云岗石窟中的长柄香炉,可能因为石质的原因,表现较粗犷一些,比如托钩之类的细部均未能展现出来。

巩县石窟出现手持鹊尾炉人物形象的多见于北魏晚期的第1窟和第4窟礼佛图的供养人像中,有若干处展示供养人使用鹊尾炉的场景。如第1窟南壁东侧的礼佛图中一侍者手持鹊尾炉(图三∶3);第4窟南壁西侧礼佛图中一供养人手持鹊尾炉,炉尾端分叉明显(图三∶4);第4窟南壁东部有一侍者手持鹊尾炉,尾端下垂明显。“巩县第1窟为早,第4窟次之,两窟的时间约与龙门魏字洞、普泰洞接近,完工于胡太后被幽禁之前”[10],即北魏晚期。

图一//鹊尾式长柄香炉各部位名称示意图

表一//南北朝时期鹊尾式长柄香炉出土实物统计表

图二//南北朝时期墓葬中出土的鹊尾炉

天龙山石窟第2窟南壁西侧迦叶像,手持长柄香炉(图三∶5)。第3窟,东壁南部下层首位供养人手持长柄香炉,并有添加香料动作。第3窟东北隅迦叶像也手持一长柄香炉。这两个窟的年代被定于北魏晚期至东魏时期[11]。

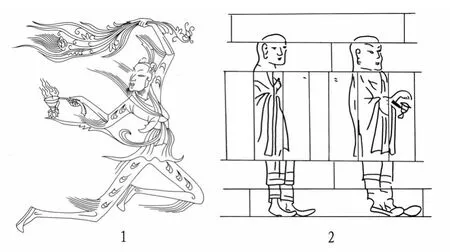

与佛教造像中的图像资料相比,墓葬壁画中有鹊尾炉的画面较为少见,目前仅在江浙地区有所发现,最典型的是江苏丹阳胡桥吴家村和建山金家村发现的两座南朝墓,其墓葬结构和大小相近,均在墓室东西两壁发现有大幅砖印壁画,画面宽2.4、高0.94米。在《羽人戏龙》图中,“龙前刻一羽人,羽人腰束飘带,衣袖、裤管作羽翼状。胡桥吴家村墓的羽人,右人执一长柄勺,勺下饰花朵,勺中熊熊烈火,火焰蒸蒸上冒,勺内盛的可能是冶炼的丹物;左手握一束仙草,从左上方拂向龙口,作诱龙前进姿势”(图四∶1)。发掘者推测,该墓可能是齐和帝肖宝融之恭安陵[12]。日本学者加岛胜认为,图中的“长柄勺”就是鹊尾式长柄香炉[13],笔者赞同这一观点。

图三//南北朝时期石窟壁画、造像中发现的鹊尾炉图像

南京地区近年来新发现了不少画像砖墓,壁画内容多与上述吴家村等地发现的相似,由于发表资料有限,现在还不能确定其中是否有鹊尾炉的图像[14]。

浙江余杭发现的南朝画像砖墓中也有鹊尾炉的图像(图四∶2),原报告称“第三组有四僧人,均面向右方,第一、第三人同作双掌合一,第二、第四人均持净水器皿”。但据其发表的临摹图看,一僧人手持的并不是净水器皿,而是一鹊尾炉,并作捏放香料状,形象生动[15]。

图像中的鹊尾炉,整体形象有的表现得较完整,尾端呈分叉鹊尾式的特征比较清晰,而多数只将其主体部分刻画出来,但也可以基本判断出他们属于同一类造型的香炉。

鹊尾炉经考古发现的实物本就不多,如表一所列只有6例,均属青铜铸造而成;图像资料如前所述,相对较多一些。就年代跨度而言,6例实物中,河北北魏封魔奴墓出土1件较为明确,广州小北蟹岗7号墓出土的被认定为南朝,当阳长坂坡和章丘赭山的3件只能判定为北朝时期;图像资料从西秦时期一直到南北朝晚期。从地域分布来看,出土实物仅见于河北、山东、湖北和广东四地;图像分布则较为广泛,但也主要集中于西北和中原的几大石窟中。长江下游虽然发现的例证不多,但因其发现于墓葬中,且多与中国传统的神仙题材共同出现,则应有更多的含意。

总体来看,南北朝时期新出现的鹊尾炉,无论是出土实物还是图像分布,在数量上均无法与后来隋唐时期的相比,这从侧面反映了此种香炉的原始状态,而这正是探讨其来源的重要节点。

二、外来影响分析

南北朝时期虽说社会长期处于动荡之中,但对外文化交流还是比较频繁的,许多物种和器物都是这一时期传入我国的。这些器物中,无论从器物整体形态,还是纹饰特点,基本能找到其来源地,或其祖型[16]。鹊尾炉作为一种新出现的器物,出土实物即已彰显出其精良的制作与成熟的形态,且又与佛教有密切的关系,这不得不使人考虑其外来的可能性。

较早关心长柄香炉来源问题的是日本学者山田宪太郎,他认为在中亚和犍陀罗地区发现有柄端装饰狮子的香炉,进而推测长柄香炉很可能起源于古埃及[17],但作者未论及中国出现的鹊尾炉的来源问题。

图四//南北朝时期墓葬壁画中发现的鹊尾炉图像

就发现来说,埃及确实从中王朝时期开始,也就是公元前2000年左右就已经出现比较精美的长柄香炉,经过新王朝时代一直延续到托勒密王朝,长柄香炉都有所发现[18]。埃及艺术中所呈现出的长柄香炉既有金属的也有陶质的,其外形多为圆柱形长柄,靠近香炉炉身的一端多为张开摊平的手掌样式,香炉托于手掌之上。炉柄平直,尾部未下折,末端有的装饰鸟首,有的无装饰,且香炉手柄中部一般会有一个长方形小盒子,比如埃及北萨卡拉(North Saqqara)的鹰廊遗址(The Hawk Gallaries)中16号廊(No.16 gallery)出土的约公元前1世纪的长柄香炉(图五)[19]。以色列也有类似长柄香炉出土,比如以色列北部的哈措尔(Hazor)遗址,出土于B区第五文化层的一支香炉,香炉呈碗形,下部为手掌,五指张开将其托住,时代约为公元前8世纪比加王(Pekah King of Israel)时代左右[20]。在叙利亚赫梯(Hittite)时代稍后的一段时间内,在卡尔凯美什(Carchem ish)和今土耳其加济安泰普省(Zinjirli)附近出现了手柄为空管的香炉,有的学者认为是利于空气进入,也有的学者认为是可以插在木头上组合使用[21]。有学者指出,叙利亚—巴勒斯坦地区出土的长柄香炉在某种程度上是受到了埃及风格的影响[22]。这样看来,无论是在时空风格上,还是材质外形上,都很难找到这些地区出土的长柄香炉与本文所讨论的南北朝时期出现的鹊尾炉有传承之处。

作为佛教的源生地印度发现有长柄香炉,但据有关学者研究,其实物和图像资料也极少。如出土于印度那伽尔朱纳康达山谷的一件长柄香炉,炉身呈大盘形,柄较短,柄尾为圆形,时间属公元3—4世纪[24]。从整体形态观察,印度发现的这件香炉与本文的长柄香炉造型也属不同类型,可将其影响排除在外。应当说,犍陀罗风格在佛教东传过程中发挥了巨大的作用,但也很少发现长柄香炉的踪影。比较早的犍陀罗风格的长柄香炉是藏于巴基斯坦国家博物馆的一件铜制品,时间属于公元4—5世纪。炉身浅盆形,底部有三只扁短足,柄部造型为有翼有角狮子形,前腿搭于炉沿,后腿踏于一长方体上,长23.5厘米。有学者提到,类似的小型香炉也曾发现于巴尔米拉草原(Palmyre steppe)、哈特拉(Hatra)和中国新疆地区(Chinese Turkestan)[25]。从整体上看,这件香炉与本文所讨论的鹊尾炉关联性也较低。

另外,美国大都会艺术博物馆藏有2件据称来源于巴基斯坦的长柄香炉,二者年代被定在6世纪,皆为铜质。炉身球形有盖,盖上有钮,手柄长圆柱形,为一兽张口咬柱的造型,柄尾端有蒜头形钮。编号为1987.142.145a–c的长22.9厘米,编号为1987.218.8a–c的长43.5厘米[26]。这两件长柄香炉的年代与我国较早的鹊尾炉相当,从传播影响的逻辑上分析,也构不成对我国的影响。

图五//埃及北萨卡拉鹰廊遗址16号廊出土的长柄香炉[23]

由上述分析可知,有可能对我国鹊尾炉出现构成影响的地区发现的香炉器物,从整体造型上看不出对我国的直接或间接的影响,这种现象已有学者注意到。美国学者梁庄·爱伦(Ellen John⁃ston Laing)曾指出,中国以外的佛教艺术品中供奉香火极为少见,特别是长柄香炉,仅知古代印度的长柄香炉一二事例[27],因而很难将犍陀罗风格长柄香炉的传播路径提取出来。因此很难判断中国发现的鹊尾炉是否由国外直接传入。

那么,既然以上整体风格无法形成对我国鹊尾炉的影响,是否还存在着其他类器物或某种器物局部的影响呢?就炉身造型来看,在前述实物和图像中,章丘赭山标本三、敦煌285窟等的炉身皆为瘦高的杯形,这种杯形在中国的传统器物中较为少见,而与传入的高柄杯的形制极为相似,如山西大同发现的一件北朝时期的葡萄纹鎏金铜杯。[28]这种敞口收腰,下有短小承柱和底盘的造型,与鹊尾炉炉身形态有很大的相似性。因此不能排除这种高柄杯的造型对鹊尾炉炉身造型的影响。至于唐代出现的狮子镇香炉和宝塔镇香炉(一说瓶镇香炉),更加明确是受到了佛教文化的影响所致。

如果将上述国外发现的长柄香炉的结构与细部特征,与中国出土的鹊尾炉作一对比的话,就会发现,许多特征无法对应起来,或无法找出其祖型。但是作为一种佛教行香用的器物类型,并不能绝对排除外来的影响。即使没有完全按照器物的外形进行模仿,但根据翻译的经典和场景记录,对其中描述或提及的器物实物化,也是很有可能的。只是这种要素的启发和影响可能是较为隐性的,而前述杯形炉身和镇尾则可以看作是较为显性的影响。

三、本土要素分析

一种器物的出现与流行,与社会生活的变化有密切的关系,而器物本身的形制和装饰特点,也会从某些方面反映出其所包含的寓意和象征以及对传统的继承和变革。特别是中国传统的器物,更加重视其中的内涵。

从焚香行为本身来说,我国自古就有用香、焚香的传统。有的熏香是为了赶走鼠害虫害,有的焚烧香草以求其香气,是礼仪上的需要。汉代时,用香在皇家或贵族日常生活中受到欢迎,如对衣物进行熏香等。这些均在《诗经》《礼记》《汉官六种》等古籍中有所记载[29]。这说明,中国自古就有用香的礼仪与传统,并在各个时期发明制造了丰富的用香器具。由此可以判断,中国的用香传统非常悠久,从用香文化的角度讲,我国自然也属于香文化的自发地之一。也就是说,长柄香炉作为焚香器具中的一种,其出现有着深厚的文化根底与传统。

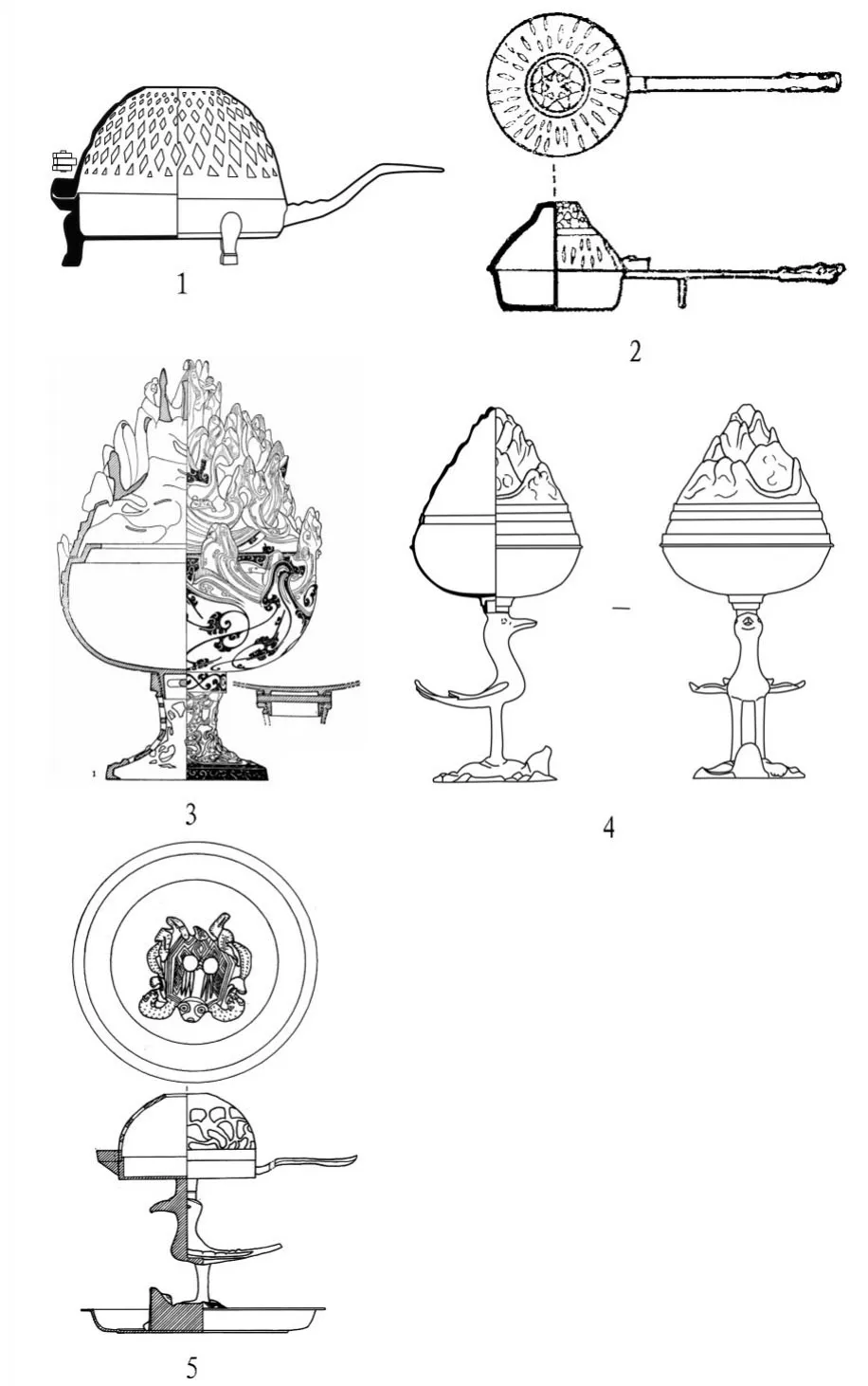

中国固有的香炉形制十分丰富,造型上除著名的各式博山炉外,还有各种熏筒、豆形香炉、动物形香炉等。制作的材质虽多为青铜、陶瓷等,但有的制作和装饰得却非常精美,运用到鎏金、金银错、镶嵌、铆焊等工艺。这说明中国制作香炉的工艺十分成熟和完善,就本文所讨论的鹊尾式长柄香炉来讲,并不算十分复杂的工艺。因此,从技术传承上推断,鹊尾炉作为中国的发明制造有着深厚的基础。

就鹊尾炉各部位造型特征来讲,前代类似特征的器物早已不乏其例。鹊尾炉的炉身一般统称为杯形,但细分的话也略有不同。前述封魔奴墓、长坂坡和章丘赭山标本一、二的炉身,就与两汉时期较常见的小铜盆十分相似,而薄胎的青铜器铸造两汉时期已十分成熟,由此可见,本土早期相关器物形态的影响尚不能排除。汉代开始出现的各式带有长短柄的香炉,如满城1号墓中出土的铜香炉(M 1∶5003),炉内残留熏香残迹[30](图六∶1);镇江东晋10号墓出土一件带柄香炉,炉柄尾部饰龙首[31](图六∶2),即属不同类型的带柄香炉。说明中国早有制造和使用带柄香炉的传统,并一直延续到后代。我国使用这种带有长柄的器皿并不止香炉一类,其他常见的还有带柄灯具和熨斗等。

至于鹊尾炉的炉身与炉座之间的插合工艺,在汉代及后来的香炉制作中属常见的技术手法。满城刘胜墓的错金银博山炉(M 1∶5182)[32](图六∶3)、济南魏家庄55号汉墓出土的鸟形立柱熏炉(M 55∶1)[33](图六∶4)和徐州拖龙山出土西汉宣元时期的一件香炉(M 3∶72)[34](图六∶5)均能反映出类似工艺。而长柄的前端与炉身接合处的铜泡也是我国早已习用的装饰部件,从马具到棺椁上都有它的踪迹,这也可以看作是本土因素的一种。

本文所讨论的鹊尾炉属早期类型,因其长柄的尾端似喜鹊的尾巴,历史上就被称作“鹊尾香炉”。《法苑珠林》二十四卷《感应录》中所载:“宋费崇先者,吴兴人也。少颇信法。至三十际,精勤弥笃。至泰始三年,受菩萨戒,寄斋于谢慧远家。二十四日,昼夜不懈。每听经,常以鹊尾香炉置膝前。”[35]这说明至迟从唐朝开始,人们已经有了“鹊尾”这种叫法。依照禽类外形做成器物,或把禽类的尾部作为器物的一部分,抑或把禽类作为图案,在中国古代异常丰富,前述两件鸟形香炉即是现例。这其中除了对鸟类的崇拜外,更多的是将其看作是祥瑞的化身,长柄香炉的尾端采取鹊尾造型并因之命名,显然与中国的这些传统理念有关系。这也许是长柄香炉来源于本土的重要证据之一。

图六//与鹊尾炉相关的器物

南北朝时期典型的博山炉实物出土量与两汉相比虽已大量减少,但在图像资料中仍可以发现,说明其使用的传统一直在延续着,并且在日常生活和神仙思想等语境下仍占有一席之地。如常州南郊戚家村于1976年发现一座画像砖墓,画像砖内容丰富,其中即有侍女手托博山炉的画面,炉顶立一朱雀;在同一墓的另一幅图像上,有一飞仙双手捧博山炉[36]。在佛教造像中,博山炉的形象更是众多。根据巩县石窟“帝后礼佛图”中所示可知,博山炉在佛教行香仪式中同样有着重要作用。博山炉作为一种在多种场合使用的本土器物[37],在佛教入华后被借用到了相关仪式中,显示了本土香炉原有的重要地位。更具体地说,前述吴家村壁画中的《羽人戏龙》图中,也有这种类似我国鹊尾炉的形象,且与神仙主题相关,这很可能是佛教艺术对我国南朝的影响,也有可能是中国本土神仙思想的相关设计被应用到了佛教艺术的诠释和创作中。如此看来,在承袭中国固有要素的基础上,对本土已有的带柄香炉略加改造,并成为佛教行香仪轨中的专用器皿也就不足为奇了。

四、结语

综上所述,南北朝时期新出现的鹊尾式长柄香炉,就整体造型而言,与埃及、印度犍陀罗风格的长柄香炉差距极大,尽管不能排除在部分细节和理念上可能受到了外来文化的影响,但很难找出他们之间较清晰的传承和影响轨迹,因此基本可以排除完全域外传入的看法。

而与此相反,我国的鹊尾炉无论是实物发现,还是图像资料均较为丰富,并且有传统的审美倾向和工艺技术作支撑,许多特征与要素均能在我国找到传承的轨迹或踪影。中国固有的、丰富的香文化,成为各种香具发明与制造的深厚社会基础。佛教的中国化过程,同样体现了与中国传统香文化的融合,前述佛教行香礼仪中出现的博山香炉形象就是最好的证明。基于以上这些要素,鹊尾式长柄香炉的出现,也许正是为了迎合佛教的传播而由中国人自己发明创造的一种新型香炉,并由此开始在东亚地区传承使用。

[1]因多数成果将在后文中提及,此处不再一一注明。

[2]张季:《河北景县封氏墓群调查记》,《考古通讯》1957年第3期。

[3]全锦云、张德宏:《当阳长坂坡一号墓发掘简报》,《江汉考古》1983年第1期。

[4]标本一和标本二资料来自章丘市博物馆。标本三引自章丘市博物馆编《山东章丘文物精粹》,内部资料,2016年,第72页。

[5]广州市文物管理委员会:《广州六朝砖室墓清理简报》,《考古通讯》1956年第3期。原报告中称其为“铜如意”,根据图片观察,应为缺少炉身、仅存炉座和炉柄的鹊尾炉。其特征与当阳1号墓出土的鹊尾炉相同。

[6][7]李力:《从考古发现看莫高窟唐代壁画中的香炉》,段文杰等编《1990敦煌学国际研讨会文集石窟考古编》,辽宁美术出版社1995年,第300—307页。

[8]敦煌文物研究所编:《中国石窟·敦煌莫高窟》第一卷,文物出版社1982年,第194页。

[9]李雪芹:《云冈石窟雕刻中的长柄香炉小议》,《敦煌研究》2012年第6期。

[10]宿白:《中国石窟寺研究》,文物出版社1996年,第163页。

[11]李裕群、李钢:《天龙山石窟》,科学出版社2003年,第160—162页。

[12]南京博物院:《江苏丹阳县胡桥、建山两座南朝墓葬》,《文物》1980年第2期。

[13]〔日〕加島勝:《正倉院宝物の鵲尾形柄香炉》,《仏教芸術》第二〇〇期,1992年。

[14]南京市博物馆总馆、南京市考古研究所编著:《南朝真迹:南京新出南朝砖印壁画墓与砖文精选》,江苏凤凰美术出版社2016年。

[15]杭州市文物考古所:《浙江省余杭南朝画像砖墓清理简报》,《东南文化》1992年第3期。

[16]夏鼐:《北魏封和突墓出土萨珊银盘考》、《近年中国出土的萨珊朝文物》,载中国社会科学院考古研究所编《夏鼐文集》下,社会科学文献出版社2000年,第71—81页;孙机:《凸瓣纹银器与水波纹银器》、《七鸵纹银盘与飞廉纹银盘》,载孙机著《中国圣火》,辽宁教育出版社1996年,第139—177页。

[17]〔日〕山田憲太郞:《東西香薬史》,福村書店,1957年8 月5日発行,1963年2月10日2刷,第328—329页。

[18][22]Kjeld Nielsen,Incense In Ancient Israel,Brill,Leiden,The Netherlands,1986,pp4-5.

[19]W.B.Emery,Preliminary Report on the Excavations at North Saqqara,1969-1970,The Journal of Egyptian Ar⁃chaeology,Vol.57,1971,pp.3-13.

[20]Yigael Yadin,Further Light on Biblical Hazor:Results of the Second Season,1956,The Biblical Archaeolo⁃gist,Vol.20,No.2,1957,pp.33-47. Yigael Yadin,Excavations at Hazor,1956:preliminary communiqué,Israel Exploration Journal,Vol.7,No.2, 1957,pp.118-123.

[21]Stefan Przeworski,Notes d'archéologie syrienne et hit⁃tite:II.Les encensoirs de la Syrie du Nord et leurs proto⁃types égyptiens,inSyria,No.11,1930,pp.133-135.

[23]图片来源于W.B.Emery,Preliminary Report on the Ex⁃cavations at North Saqqara,1969-1970,The Journal ofEgyptian Archaeology,Vol.57,1971,p.8,FIG.2,No. 18.

[24]转引自程雅娟:《外输至东亚佛教地区的中原意匠——“柄香炉”溯源与东西传播辨析》,《民族艺术》2016年第3期。

[25]〔日〕樋口隆康:《巴基斯坦犍陀罗艺术展图录》,日本放送协会发行,1984年,第107、237页。

[26]美国大都会博物馆网站[EB/OL]http://www.metmuseum. org/art/collection/search/37681?sortBy=Relevance&;ft=gandhara&;offset=60&;rpp=20&;pos=69藏品编号:1987.142.145a–c.http://www.metmuseum.org/ art/collection/search/37426?sortBy=Relevance&;ft= gandhara&;offset=20&;rpp=20&;pos=25藏品编号:1987.218.8a–c.

[27]〔美〕梁庄·艾伦:《中国的供佛香炉及其他供案陈设》,载于段文杰等编《1990敦煌国际研讨会文集石窟考古编》,辽宁美术出版社1995年,第308—335页。

[28]出土文物展览工作组编:《文化大革命期间出土文物》第一辑,文物出版社1973年,第151页。

[29]如《诗经·豳风·七月》“穹窒熏鼠,塞向墐户。”《诗经·大雅·生民》“载谋载惟,取萧祭脂。取羝以軷,载燔载烈,以兴嗣岁。”《礼记·郊特牲》中“周人尚臭……萧合黍、稷,臭阳达于墙屋。故既奠,然后焫萧合膻、芗。凡祭慎诸此。”《汉官六种·汉官仪》“给尚书史二人,女侍史二人,皆选端正。从直女侍史执香炉烧熏从入台护衣,奏事明光殿。”等。

[30][32]中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处:《满城汉墓发掘报告(上)》,文物出版社1980年,第66—67、63—66页。

[31]刘建国:《镇江东晋墓》,《文物资料丛刊》1983年第8期。

[33]济南市考古研究所等:《济南市魏家庄汉代墓葬发掘报告》,《海岱考古》第八辑,科学出版社2015年。

[34]刘尊志等:《徐州拖龙山五座西汉墓的发掘》,《考古学报》2010年第1期。

[35]唐·释道世撰,周叔迦、苏晋仁校注:《法苑珠林校注》(二),中华书局2003年,第778页。

[36]常州市博物馆:《常州南郊戚家村画像砖墓》,《文物》1979年第3期。

[37]虽然也有诸如英国杰西卡·罗森(Jessica Rawson)爵士在文章《中国的博山炉——由来、影响及其含义》(〔英〕杰西卡·罗森著,邓菲、黄洋、吴晓筠等译:《祖先与永恒——杰西卡·罗森中国考古艺术文集》,生活·读书·新知三联书店2011年,第463—482页)中认为中国博山炉是外来的这样的观点,但笔者还是偏向认为这是一种本土器物,至少是很具有本土特色的。

(责任编辑:黄苑;校对:朱国平)

The Origin of the Magpie-Tail-Hand led Incense Burner

CUI Ye-zhou

(School of History and Culture,Shandong University,Jinan,Shandong Province,250100)

The incense burner with a magpie tail shaped hand le appeared firstly in the Northern and Southern dynasties.The image of it has been widely seen in the Buddhist statues and mural paintings of the same time period.A small number of images have also been found in burial murals of the Southern dynas⁃ties.No tracks of foreign influence have been observed in the comparison with the objects of the same catego⁃ry in other cultures.Instead,the design,craftsmanship,and connotations have shown multip le connections with Chinese traditions.It is therefore argued that this style of incense burners was invented and developed in China.

magpie-tail-hand led incense burner;origins;foreign influence;local elements

K871.42

A

2016-11-06

崔叶舟(1989—),女,山东大学历史文化学院博士研究生,主要研究方向:汉唐考古。