露德堂建筑审美特征探究

2017-04-26周月宇

周月宇

摘 要:重庆市璧山区正兴镇上的露德堂,是西南地区占地总面积最大的天主教堂,1899年由来川的巴黎外方传教会传教士Franois Fleury选址修建。中国现存有5座百年以上的露德圣母堂,而璧山这座露德堂就是其中一座,且是西南地区保存最为完整的天主教堂。露德堂是典雅朴素的石头教堂,它是西方建筑特色与中式元素完美结合的典范,体现了在那个纷乱年代的中西交流,不管是过去还是现在都是周边天主教友的聚集地。

关键词:璧山;露德堂;审美特征

一、风雨中立足

据《圣教入川记》记载,天主教传入璧山县的时间是清嘉庆年间(1796年)。期间四川发生过多起教案,许多传教士四处避难。鸦片战争之后的《南京条约》及以后的《天津条约》《北京条约》等不平等条约都有官方必须保护教会活动的内容,于是天主教传教士重新大举来华。[1]

清光绪五年左右,巴黎外方传教会传教士来到璧山各乡镇传教布道,建设堂口,其中就有露德堂所在的正兴。到了1898年,与璧山毗邻的大足县爆发了以余栋臣为首的反洋教武装起义,起义浪潮遍及附近州县,所及之处,教堂悉数被毁,璧山正兴的教堂也未能幸免。[2]余栋臣领导的起义失败后,避难的法国巴黎外方传教士Franois Fleury返回正兴乡,利用清政府庚子赔款,在福登桥坎(现金堂湖旁)重新修建了新教堂。露德堂于1899年破土动工,历时3年竣工。[3]露德堂源于法语Notre-Dame de Lourdes,是法国天主教圣地卢尔德圣母朝圣地(Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes)的简写。据说璧山城里以及其他乡镇都曾设有教堂,但均毁于教案以及中共建政之后的文革时期。也许就是因为地处偏僻,露德堂才得以幸存下来。

当地的老百姓都知道,在教堂修建之初,传教士在露德堂内狂掘了48口井。如今,在修葺后的露德堂前院停车场内还能看见当初留下的两口水井的封口。其实,在璧山县城里曾有一座被焚毁的天主教堂。很多人都很疑惑为什么当时的传教士没有在原址上重新修建,而是另外在相对更偏僻的正兴乡选址。据当地一些对这段历史颇有研究的长者推测说,当时的传教士除了传教,还有一个重要的目的,那就是为了矿藏。据说教堂周围的地底下蕴藏着丰厚的油气资源。但是不管狂掘48口井的传闻是真是假,解放后,地质部门的确在正兴及周边地区发现了非常丰富的天然气资源,这也使得璧山成为我市最早用上天然气的地区之一。

1948年,传教士将露德堂田产变卖后离开中国逃回家乡,中共建政以后,教堂被收归国有。1953年,璧山县政府将露德堂改为粮仓;1958年,正兴中学将教堂改造成学校进行教学;1984年,由于露德堂天主教活动的影响,经市政府批准,正兴中学迁出,露德堂归还璧山天主教爱国会;1989年,露德堂因建筑风格古雅,被确定为璧山县县级文物保护单位,此后2009年,重庆市政府批准露德堂为市级文物保护单位。[4]

二、神秘石教堂

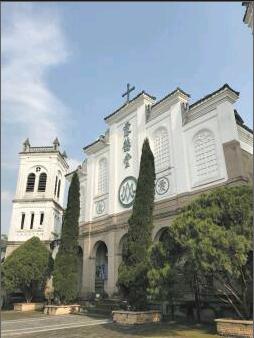

璧山露德堂占地总面积为12340平方米,其中主教堂602平方米,附属建筑1555平方米,花园绿地8819平方米。由主教堂、钟楼、神父楼、修道院等部分组成。整个建筑都是石结构,中式和西式的完美结合。主要材质是当地的石材,一眼望去除了石头古朴的浅黄色以外,整个基调为白色、蓝绿色做点缀。

(一)三重门

教堂有三道大门,第一道大门还保留着原始的模样,斑驳的白色墙面左右还有曾经挂圣相的残留印记,墙上嵌着“市级重点文物保护单位”的方石碑。门洞上方是“天主堂”三个大字,顶部是蓝绿十字架。进入第一道门,经过百年黄桷树,旁边是露德堂的外花园和停车场。面前一条往上的斜坡,尽头就是露德堂的第二道门。

第二道大门是堂区大门,采用中国传统的“八”字门,墙面上也有类似中国传统建筑中构件——斜撑的装饰构件。[5]墙壁上的字也是书法字体,大门上方正中写着“天主堂”,两侧对联式地写着“圣堂维新光荣真主,钟声远震唤醒迷途”,横幅为四个大字“信望爱德”。这种对联的排列方式也非常中式。大门右下侧也有一块石碑,上面写着“县级重点文物保护单位,露德堂,璧山县人民政府,1989年2月20日公布,正兴乡人民政府立”。这道大门两边都有拱形中式回廊,顶上立着竖大于横的拉丁式十字架,深青色的青瓦檐下左右两边是中式的装饰檐翘。进入这道门就能看见主教堂和两侧的钟楼。

主教堂造型雅致,下身是没有漆饰的古朴条石,整个正立面的样式是非常明显的中西结合,它表达了外国人眼中的中国牌楼式建筑特征。[6]正立面可以大致分为三部分,下部是五个拱形门洞,中部是装饰,顶上和两个院门一致,架着拉丁式十字架,青瓦檐下是中国装饰檐翘。中间由露德堂三个大字和一个圆形符号,左右两边是装饰的西式拱形假窗。墙上符号是天主教常用的徽标之一,形状类似“M”,它代表的是“万福玛丽亚”的意思,是拉丁文圣母经里面的第一句“AVE MARIA”的缩写。这个特殊“M” 型符号在中古世纪就已经出现了,以此标记代表圣母。同时也提醒我们,天主正是因着这句话而开始了他的救世工程。

(二)典雅主教堂

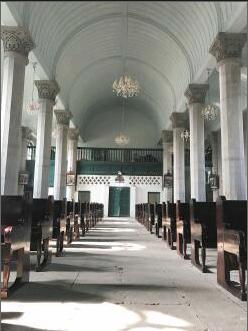

从正拱形门进入主教堂内部,是一个小间厅,小间厅旁边是上二楼的楼梯和忏悔室。从小廳进入才是教堂的大厅,大厅内摆放着十多排木椅,左右各立着五根简洁的石柱,柱顶雕有精美的藤蔓图案,每根立柱之间悬挂着水晶吊灯,这种吊灯是近年整修时换上的,修葺以前是灯笼状的中式吊灯。顶上是十多米高的浅蓝色半圆状穹顶,两排柱与墙壁的之间是较小的穹顶,形成了券柱式的构图。弧形穹顶的设计有聚集声音的效果,在教堂的最后面也能听到前面神父的声音。宽阔的大堂由两排大石柱支撑,这些柱子运用了独特的采光设计,任何光线下都没有影子。石柱的顶部有精美的雕刻,那是天主教经常使用的藤蔓花纹样式。

大堂前是祭台,左右约70cm高的青砖搭建的围挡,中间有供神父进入的口。正中是双手合十作祈祷状的圣母玛丽亚雕塑,两边的墙上则分别是耶稣和耶稣养父约瑟的塑像。圣像下方都有雕刻精美的神台,纹饰和大厅柱饰一模一样。神台上布置有鲜花和绿植。整个大厅左右两边分别是五扇拱形的窗户,墙面的柱子上挂着14幅耶稣受难图。

(三)古典钟楼

主教堂左右两边各有一座四四方方的钟楼。钟楼有三层,整个造型是简化柱式加半圆形券窗户。底层是古朴条石和蓝绿的老旧木门,二三层是欧式装饰窗户,刷白的外墙。最顶上四个角上是哥特式建筑常见的装饰小尖顶,旁边的栏杆柱子是文艺复兴之后盛行的宝瓶式。钟楼里的大钟有一百多年历史,钟古朴陈旧,有着斑驳的青绿色铜锈。钟体上有许多藤蔓的浮雕装饰和拉丁文铭文。钟楼木质的楼梯非常陡峭,现如今为了安全着想,一般都是锁上的。

(四)幽静神父楼

从主教堂出来往右走,钟楼的旁边设有圣母亭,再穿过旁边的回廊可以看到幽静的神父楼。神父楼有两层,上下都是欧式拱门,拱门上有青花瓷片装饰。二楼的围栏有青花瓷宝瓶柱,这些瓷制立柱样式精美被人垂涎而被盗走数根,所以不全,部分立柱现在用水泥和砖代替。整个神父楼的顶部是中式的歇山顶,青瓦覆盖。面向神父楼左边是一条长长的呈弧形的回廊,整个院子中间是走道,左右两边是花园。

(五)玫瑰园和修道院

从主教堂出来往左走,可以通向玫瑰园和修道院。以前种植的玫瑰如今已被移除,修道院曾被作为正兴中学的教师宿舍,后来学校搬出去之后一直荒废,杂草丛生,前几年整个教堂修葺之后被改为酒店,目前空置中。

三、回归平静

露德堂从1902年建成至今,已经有一百多年的历史了,在历史沉浮中保存如此完好已实属不易。天主教传入中国的时候是混乱动荡的时期,是具有侵略意味的,而教堂本来是神圣的宗教场所,应该是平和安宁的,在经历了各种波折与动荡后,如今,摇曳于纷乱中的露德堂终于回归宗教,平静地矗立于美丽的金堂湖边,安静美好。经过保护性修缮的露德堂已經重新对外开放,许多教友和游客闻名前去拜访参观。

参考文献:

[1]中华文化通志巴蜀文化志,中华文化通志编委会编[M].上海:上海人民出社,1998.

[2][3]陈理,李虎虎.璧山露德堂“西南第一大教堂”的三大玄机[J].城市地理,2013,(09):74-77.

[4]龙勇.露德堂独在异乡非异客[J].城市地理,2012,(04):86-88.

[5]黄瑶.重庆近代天主教堂研究[D].重庆大学,2003.

[6]龙彬.重庆近代天主教堂研究[J].建筑史,2003,(01):174-176.

作者单位:

西南大学纺织服装学院