井震结合综合评价低渗透裂缝油藏水驱效果

2017-04-24李宁郑小敏刘东明王中涛温柔李栋

李宁, 郑小敏, 刘东明, 王中涛, 温柔, 李栋

(中国石油集团测井有限公司, 陕西 西安 710077)

0 引 言

研究水驱效果及剩余油分布情况对保持油田稳产具有十分重要的现实意义[1-3]。水驱效果是注入水驱替剩余油过程的利用效率[4-5],注水无效(或低效)已成为油田开发中的常见问题[6],注入水无法真正起到驱油作用。剩余油测井技术[7-10]可以准确地描述近井区域剩余油的分布情况,间接评价水驱效果,但是对于远井区域的流体分布状态反映较少。井间地震监测[11]是油气田勘探开发领域内一项新的技术,采用该技术可以预测水驱前缘、注入水波及范围、优势注水方向、注水波及面积,为油田合理布置注采井网、挖掘剩余油[12]、提高最终采收率以及优化地质开发方案提供可靠的技术依据。但是,井间地震技术分辨率较低,对于流体性质有时很难做到有效识别。基于以上几种技术的井震结合,对油藏水驱效果将得到更加详细、全面、合理的综合评价,已逐渐取代单一的油藏水驱效果评价技术。

本文基于长庆油田某区块X井组,开展了注采统计分析、剩余油测井评价及井间地震监测,就该区块的水驱效果、剩余油分布情况进行了综合评价。

1 注采关系分析

X井组位于伊陕斜坡的西南部,井组内平均渗透率为1.2 mD*非法定计量单位,1 mD=9.87×10-4 μm2,下同,平均孔隙度为11.31%,属典型的低渗透油气藏。该井组处于裂缝发育地带,剩余油含量丰富,为主要的剩余油挖潜区。X34-033为井组内的中心注水井,由于井排距大导致侧向见效缓慢,于2007年加密了4口井为X34-0331井、X34-0332井、X34-0333井、X34-0334井。目前井组内共计5口注水井,8口采油井。

为研究该井组内的注采关系,统计井组内8口采油井2007年至2016年日产液量、日产油量。该井组产能呈逐年下降趋势。2007年日产液量20.92 m3,2016年降至12.2 m3/d;2007年日产油量16.97 t,2016年降至9.65 t/d,日产液量与日产油量呈一致递减规律。

通过对该井组内的4口注水井与8口采油井的注采比分析(见图1),自2007年以来井组均以高注采比进行开采,注入量约为采出量的4~5倍。2007年至2016每年均有较大能量进行地层补充,但是井组产能却是呈逐年递减趋势,说明存在较大程度的无效注水、注采不平衡等矛盾。

图1 X34-033井组注采比趋势图

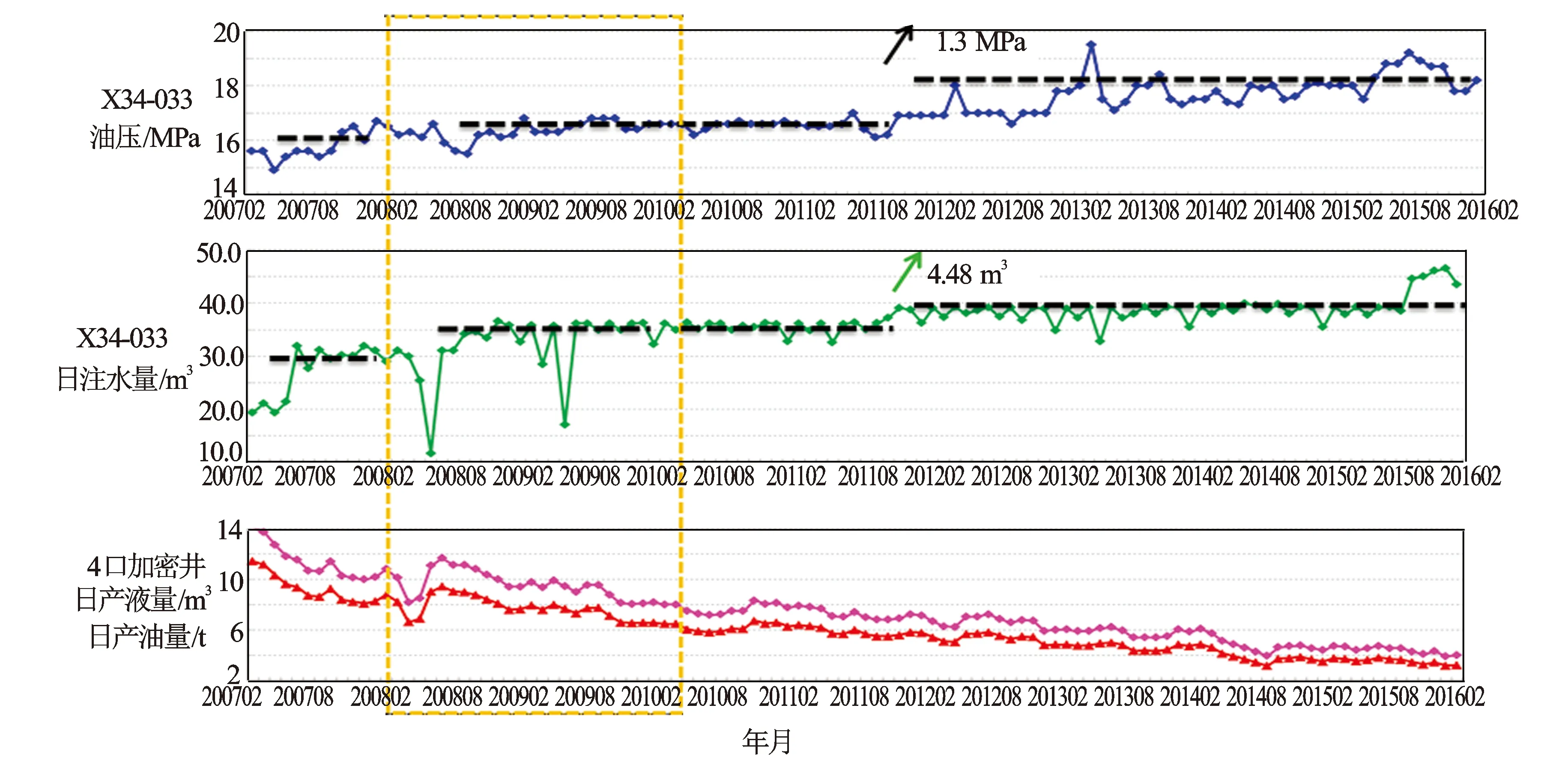

为进一步分析井组内注入与产出的对应关系,将中心注水井X34-033的注水压力、日注水量与周围4口加密井的日产液量、日产油量进行统计(见图2)。

图2 X34-033井与4口加密井注采关系

2008年8月X34-033井日注水量上升,4口加密井日产液量和日产油量均有相应升高,在2008年2月至2010年2月(图2中的黄色虚线框)注水井与4口加密井存在一定的注采对应关系。但在2010年2月之后,日注水量与日产液量、日采油量之间并无明显注采对应关系。如在2012年2月日注水量上升4.48 m3,油压上升1.3 MPa,但日产液量与日采油量均无明显变化。综上,在该井组内明显存在注水未见效的情况。

2 剩余油测井评价

俄罗斯宽能域(SNGK-SH)-氯能谱(SNGK-Cl)测井技术可以计算钙、硅、氢、铀、钍、钾元素含量,定量分析套后地层的岩石矿物成分及地层结构。氯能谱测井通过测得的氯能谱曲线,计算出氯当量函数,通过交会图得到油(气)饱和度。宽能域-氯能谱测井有效地克服了常规中子寿命测井方法的局限,在低矿化度地层水油藏条件下也能有效区分油、水层,同时其能提供丰富的岩性、物性信息。

经调研,上述测井方法对该区块适应性较好,对井组3口加密井(X34-0331、X34-0332、X34-0333)进行剩余油测井分析。目前3口井均开采C8层,日产液1.08 m3,日产油0.87 t,含水5.13%。将宽能域-氯能谱测井资料结合完井资料,对目的层岩性、物性、含油性特征进行综合分析(见图3)。

由解释成果图可看出,该区块自然电位存在明显负异常,自然伽马稳定表明目的层段岩性较纯,物性较好,声波时差均为220~230 μs/m,渗透性较好。结合开发数据3口井含水率分别为5.1%、5.6%、4.7%,且3口井从2006年开发以来,一直保持较低含水率水平,见水方向均从底部开始。能谱含油饱和度分别为49.48%、51.01%、53.02%与完井含油饱和度相差不多,综合分析该区块水驱油的效果不明显,剩余油动用程度较低,结合该区块的注水情况看,存在较大程度无效注水。

3 井间地震测试

井间地震结合测井、地质等资料的综合分析,可以得到井间地下介质有关物性的空间分布和构造与储层的精细映像。

2016年对X井组进行井间地震测试,现结合X34-0331—X34-0334连井剖面及储层参数反演结果对该区域内的构造及层位特征、剩余油及注入水分布情况进行分析及预测。

3.1 反演属性剖面

在X34-0331、X34-033和X34-0334井点处以测井计算的泥质含量为约束,在井间利用波阻抗进行反演,得到泥质含量剖面[见图4(a)],剖面显示C81层泥质含量低,岩性较纯,是有利储集区。同样以井点处的含油饱和度作为约束,井间利用波阻抗进行反演,得到含油饱和度剖面[见图4(b)],反演结果显示C81层含油饱和度明显高于其他层位,说明该层还具有较大开采潜力,与目前主要开采层位一致。通过上述反演结果可以直观看出C81层横向分布均匀,砂体展布较好,是物性较好的储层,且剩余油饱和度较高,具有较大的开采潜力,在井位置处与井资料匹配较好。由含油饱和度剖面分析得C81层井间水驱动用程度较低,水驱效果差,与之前的剩余油测井评价结果相吻合。

3.2 构造特征分析

井间地震剖面可以直观地反映出井间构造信息,从井间地震剖面可以看出,X34-0331/X34-0334井间在C81、C82层共发育3个裂缝带,对于C8层底部,在48道(X34-033左约55 m)位置处存在裂缝标号c2,在113道(X34-033右约100 m)位置处存在裂缝标号c3。C82以下多处同相轴缺失或能量衰减严重,裂缝发育。综上分析,2处明显的裂缝显示c2、c3为注水下串提供可能,C82以下区域并非正常地层的地震显示,极可能是注入水的影响导致地震能量信号的缺失,地层显示不明显,缺乏连续性。C8层注水注入到C82以下区域可能性大(见图5)。图5中青色阴影所示区域为注入水可疑分布范围。

4 综合解释及建议

图5 X34-0331/X34-0334井对反射波深度域成像剖面

通过注采关系的分析可以发现,对X井组内5口注水井与8口采油井的注采统计发现,存在明显的注采不对应,高注采比开采水驱效率低,出现较大程度的无效注水情况。同时从3口加密井的剩余油测井评价可以看出,区块内整体处于低含水阶段,剩余油饱和度较高,水驱动用程度较低,油层见水基本从底部开始。这种情况下仅仅通过注采关系分析、剩余油测试是不能找出水驱效率低下的根本原因,再结合井间地震来寻找问题的根源。根据地震属性反演结果分析,区域内C8层泥质含量较低,含油饱和度较高,依然有较高剩余油开采潜力,与测井结果相吻合;另一方面,从井间地震构造剖面分析,C8层裂缝发育,C8以下层位多处同相轴缺失或能量衰减严重,注水下窜可能性较大。综合以上分析,认为井组注采效率低下,其根本原因是C8层注入水下窜极大降低了对油层的驱替效果,导致注水不见效。

针对上述综合解释结果,建议将中心注水井X34-033加深钻至C8层以下,以验证结果的正确性,在后期采取相应的隔层堵水措施。

5 结 论

(1) 通过井组内油水井的注采关系分析,可以明确的识别出注采不平衡矛盾,发现无效注水的情况,但不能具体回答“水去哪儿”的问题。

(2) 剩余油测井评价技术对于近井区域可以直观显示注水见效层位,油藏的水驱动用程度,评价近井地带剩余油有无挖掘潜力,但该技术对于远井区域、井与井之间的信息反映较少。

(3) 井间地震监测技术能有效避开仅利用测井数据解释带来的“一孔之见”,对远井区域储层的空间展布更加宏观。将“点多、量大、面广”的地震信息与测井资料、动态开发资料相结合综合解释,有效地解释了“水去哪儿”的问题,使剩余油分布规律、水驱效果评价更加合理、准确,可信度更高,克服了仅用单一方法评价的局限性。

参考文献:

[1] 张继风. 水驱油田开发效果评价方法综述及发展趋势 [J]. 岩性油气藏, 2012, 24(3): 118-121.

[2] 张芳, 王新海. 低渗透油藏水驱开发效果综合评价方法 [J]. 重庆科技学院学报(自然科学版), 2012, 14(5): 34-36.

[3] 唐海, 李兴训, 黄炳光, 等. 综合评价油田水驱开发效果改善程度的新方法 [J]. 西南石油学院学报, 2001, 23(6): 38-40.

[4] 潘晓梅, 陈国强. 油气藏动态分析 [M]. 北京: 石油工业出版社, 2012.

[5] 潘晓梅, 刘秀云, 廉庆存. 油藏工程 [M]. 北京: 石油工业出版社, 2015.

[6] 赵野. 合理注采比的研究与应用 [J]. 中国石油和化工标准与质量, 2013(1上): 80-81.

[7] 郑小敏, 刘东明, 李震. 基于测井资料的Y油田B9断块剩余油分布规律分析 [J]. 测井技术, 2017, 41(1): 92-97.

[8] 刘东明, 秦民君, 路云峰, 等. 俄罗斯宽能域-氯能谱测井在长庆油田的应用 [C]∥油气藏监测与管理国际会议论文集, 2011.

[9] 章海宁, 万金彬, 张泽文. 氯能谱测井应用实例分析及建议 [J]. 测井技术, 1999, 23(增刊): 500-503.

[10] 李娟, 陈通, 陈旭龙. 宽能域中子伽马能谱测井技术及其应用 [J]. 油气藏评价与开发, 2014, 4(4): 34-38.

[11] 孙渊, 黄琴, 温柔, 等. 井间时移地震属性在水驱前缘监测中的应用研究 [J]. 石油仪器, 2013, 27(2): 39-42.

[12] 陈小宏, 易维启. 时移地震油藏监测技术研究 [J]. 勘探地球物理进展, 2003, 26(1): 1-6.

[13] 张昕, 郑晓东. 裂缝发育带地震识别预测技术研究进展 [J]. 石油地球物理勘探, 2005, 40(6): 190-195.

[14] 贺振华, 胡光珉, 黄德济. 致密储层裂缝发育带的地震识别及相应策略 [J]. 石油地球物理勘探, 2005, 40(2): 724-730.

[15] 张国辉, 任晓娟, 张宁生. 微裂缝对低渗储层水驱油渗流规律的影响 [J]. 西安石油大学学报(自然科学版), 2007, 22(5): 44-47.