博物馆的非物质文化遗产传播研究

——以空间理论为视角

2017-04-21□谢梅朱蓉

□谢 梅 朱 蓉

[电子科技大学 成都 611731]

博物馆的非物质文化遗产传播研究

——以空间理论为视角

□谢 梅 朱 蓉

[电子科技大学 成都 611731]

从自然空间的角度来说,博物馆是“物化”的非物质文化遗产,藏品是其内涵的直接表达;从精神空间的角度来说,博物馆是非物质文化遗产的象征性和公共性呈现,在博物馆的陈列与受众参观的互动仪式中,实现民族文化的认同;而从社会空间的角度来说,博物馆本身就体现着社会关系的演变,是重要的符号性存在和文化景观。研究从空间这一新维度出发,重新审视非物质文化遗产在博物馆空间中的传播属性以及价值。

非物质文化遗产;博物馆;空间传播

在全球化的背景下,保持文化的多样性、巩固文化的认同感是各个国家、各个地区、各个族群都要面临的严峻问题。非物质文化遗产作为文化的表达与象征在各个群体中保持着特有的生命力和创造力,它们持续地让群体中的人在传承的过程中实现对自身历史与文化的归属与认同。目前,我国在非物质文化遗产这一领域的研究成果主要集中在概念界定、特性与分类、保护传承的途径等方面。纵观现有的研究成果,从空间这一角度进行的研究仍然集中在博物馆的展陈设计、对受众的吸引、新媒体技术的运用以及博物馆消费等方面,少有将博物馆空间当做物化的文化表达、符号化的存在以及社会关系的体现进行探讨。

新技术、新媒体、新业态、新理念的出现,让博物馆被重新进行了审视。法国马克思主义批判哲学家亨利•列斐伏尔(Heri Lefevbvre)“空间”理论的引入为非物质文化遗产在特殊物理空间中的呈现与表达提供新的思考路径。

一、非物质文化遗产传播与博物馆

联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》将非物质文化遗产(intangible cultural heritage)定义为:各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。公约所定义的“非物质文化遗产”包括以下方面:(1)口头传统和表现形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;(2)表演艺术;(3)社会实践、仪式、节庆活动;(4)有关自然界和宇宙的知识和实践;(5)传统手工艺。《中华人民共和国非物质文化遗产法》界定为:“各种以非物质形态存在的、与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,包括口头传说、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等,以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间”[1]。

博物馆学界发现并非人类的文化成果都是有形的物质文化遗产。在对文化遗产进行收集、保护、研究以及展示的一系列工作中,非物质文化遗产也应该被看作是研究与保护的对象。在非物质文化遗产的保护传承中,博物馆的收藏、保护、研究、传播等功能都可以发挥较好的作用。因此,博物馆与非物质文化遗产传播之间关系密切:

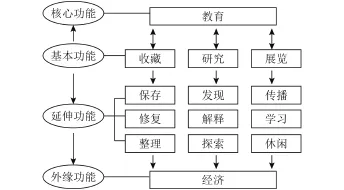

首先,博物馆是非物质文化遗产传播的重要媒介之一。学者孟庆金曾对博物馆的各项功能做过详细的研究和阐述(图1)[2]。收藏、研究、教育是博物馆的三大核心功能,而经济、文化的发展以及大众生活水平的提高,使得博物馆的功能在原有基础上不断地得到扩张和延展,从而能够满足参观者多元化的需求。博物馆能够利用与非物质文化遗产有关的物质实体进行分类组合及展示设计,可以向观众呈现非物质文化遗产所蕴含的文化内涵与价值。

图1 博物馆功能拓展图

其次,博物馆在非物质文化遗产的传播当中有着独特的受众优势。博物馆作为一种文化机构,其拥有的人才队伍能够在非物质文化遗产本身的研究中取得不断发展着的成果,这是博物馆拥有的得天独厚的软实力;博物馆精良的贮存和保护文化遗产的专业硬件设施和严格的操作规范是非物质文化遗产传播的强大后盾;博物馆在长久的发展过程中已经培养了一大批参观者,这也是非物质文化遗产传播中不可多得的受众基础。

再次,非物质文化遗产能够成为博物馆发展中强大的文化源动力。全球化背景下,各个群体、地区、甚至国家之间的关系以及发展路径在不断地变化,非物质文化遗产在一代又一代人的传承中,能够让群体组织产生深厚的使命感和文化认同,从而实现文化的可持续发展。非物质文化遗产本身所包含的深厚的文化积淀能够为博物馆这种文化机构的功能延伸和未来发展中的角色定位产生重要的影响。

二、非物质文化遗产传播在博物馆空间语境中的实现

列斐伏尔认为单纯的物质空间不足以表达空间全部的内涵;现代哲学把空间定位为一个“精神的场所”,文学艺术的空间、意识形态的空间等等;由此列斐伏尔提出“社会空间”的概念,是“从主体开始的”,“将主体与空间结合起来,主体在空间中,并作为生产者。”[3]与之前的研究者所不同的是,列斐伏尔认为空间不是一个毫无感情的客体,而是言说着的、感性的、主客体相互熏染的流动的创造体,是一种社会关系的存在;进一步地,列斐伏尔认为许多有意义与无意义的、认知的和直接存在的、实践的与理论的各种潮流融合其中,共同发挥着作用,因此列斐伏尔的“社会空间”是整个社会的构造物,是一种社会生产的结果。“空间是一种社会的产物”,它是产生于社会实践,是社会关系的产物[3]。 以此观照,将博物馆看做是人类历史生活以及关系发展史的展示空间就是有价值的。博物馆收集了人类各发展阶段中的社会实践活动藏品,变迁着的人类社会关系状态,传统的记忆等非物质文化遗产自然也成列其中。

列斐伏尔将众多的空间归为三个类型:自然空间、精神空间及社会空间。三种不同类型的空间中,非物质文化遗产的传承与传播方式不尽相同。

1.自然空间:非物质文化遗产的抽象化与博物馆空间的具象化之间的结合

空间通常被视为事件的背景和容器。而作为一种文化机构,博物馆本身有着固有的地理性。博物馆的文化传播活动由地点、环境、场地以及边界、观点和视野等组成。小到地方性知识,大到国家意志,任何一个博物馆都可能呈现出一个不同的、相互竞争的场域式的文化空间。

上段(Є2q2):下部为灰色—浅灰色薄—中层状层纹石细晶白云岩、灰色薄—中层纹层状粉晶白云岩,局部夹页岩,或含白云母泥质白云岩,水平纹层、小型交错层理;上部为灰色中—厚层状砂砾屑白云岩。厚度为80~122 m。

博物馆的物理空间主要包括自然景观,建筑物等。在物化展示这一层面,实物藏品能够为参观者带来最直观的感受,比如展板中融入了研究人员的解读和阐释;装置模型能够将很多文化内涵用物化的形式展现出来;新媒体则是提供演示或互动的数字媒介,通过纪录片、游戏、动漫等形式来强化参观者对非物质文化遗产的理解。

在非物质化展示这一层面,博物馆中的传统表演涵盖了戏剧、歌舞、舞台剧、口头传说、民间技艺等内容。活态展示能让场景变得感性,具有参与感与互动性,进而能够更加直观更加真实的让观众理解非物质文化遗产的内涵和实质。

数字化作为非物质文化遗产的一种保护和展示途径,能够使观众更加便捷地体验某种文化形态,当然对数字化的过分强调和依赖所产生的弊端也是显而易见的,毕竟对于活态性的非物质文化遗产而言,观众需要从某种文化的发展路径中去实现对这种文化整体性的理解,并尽可能的吸收其文化中的精神内涵,而非数字技术所呈现的某个片段或某种特质。

2.精神空间:博物馆营造的审美体验与文化认同

从文化认同来看,博物馆空间与日常生活空间及工作空间极其不同,博物馆使人们从原有的活动空间中暂时脱离,转而进入特定的情境当中。丰富的历史与文化知识配合展厅的环境与服务,使得观众在参观过程中在不经意间获得了“仪式感”。这种仪式感与书本、音影资料所带来的体验有很大程度的不同。这种仪式感增加了观众在接受文化熏陶和知识传播时对自身所在地区的纵向把握,也加深了观众对自身文化背景的认识。这种参观前与参观后所带来的变化,将在观众走出博物馆后开始潜移默化的发挥作用,并最终影响到一个群体的文化认同。

威廉斯在1961年出版的《漫长的革命》中指出:“哪怕是最宽泛的定义,也要理清文化的三个层次。层次一是特定时空之下的活态文化(lived culture),只有生活在那个时空中的人才能完全了解;层次二是各种形式的文化记录,从艺术到绝大多数日常事件都包括在内,即某一时代的文化;层次三是选择性传统’的文化,旨在将活态文化和某一时代的文化联系起来。”[4]显而易见,今天的博物馆具有“选择性传统”的文化性质,它在空间上将历史时间上的文化与超历史的记录性文化糅合在一起,无论是作为物质载体的建筑风格还是作为内容的非物质文化遗产无疑都成为了一种历史与当代的精神呈现。

尤其在当代科技的辅助下,非物质文化遗产正逐步在人们的认识和理解层面被记录下来,并在当代审美的价值层面获得了新的创造;各种基于数字技术的博物馆服务和创意产品塑造了全新的“融合式”场景,让无形的遗产变成了可感知、可把握的现实,遗产成为新的意义产品。列斐伏尔认为空间也是一切社会活动、社会力量“争斗”的城所,是历史各阶段的社会受众、社会文化、社会思潮以及意识形态的调和物,在这样充满活力的空间中,产生着文化的连续性的再生产。

所有的人与事物都处在不同的社会关系中。社会空间自然要关注这种社会关系以及由此而产生的社会价值观,反思不同权力之间的融合与冲突。非物质文化遗产在博物馆这一领域被较多的当成是一种历史的社会现象,其展示也多是线性化与精品化的表达。这种方式对于非物质文化遗产的社会存在意义固然不可忽视,但非物质文化遗产究竟是否只能把自己置于历史的束缚中?而远离每一个当代?对它的解答涉及到非物质文化遗产传承传播的转向问题。

现代化背景下,博物馆的功能已经从文化传承延伸到文化消费。台湾学者黄光男通过梳理博物馆的“文化”与“休闲”之间的关系,提出了“类博物馆”概念[5],为在现代社会中,博物馆作为一种观光资源,其实已经与各类民间季节性庆典、各种日常生活的文化活动和仪式发生了紧密的联系;当代博物馆创造出了集观赏、娱乐、休闲、购物为一体的有系统、有意义的现代生活场景。这样的场景恰是列斐伏尔认为的“社会关系”,准确地讲是一种空间中的文化关系,它体现出消费社会中博物馆传承文化的新本质,即文化与社会商业全面胶着,商业对精英文化的侵袭和改造。这也正是百年以来,中西方博物馆以及博物馆文化传承传播变迁的历史转向。这种功能性的转变对于非物质文化遗产的传承与传播无疑有着巨大的积极影响和意义。

三、基于博物馆的非物质文化遗产传播策略

1.保持物质藏品的核心地位,挖掘物质藏品的文化内涵

非物质文化遗产这个概念从字面上理解很容易让人产生误解,这种误解会让人以为非物质文化遗产就是没有物质基础的,是完全无形的。而事实上也如是,脱离了物质载体的文化是没有生命的文化,是无法被呈现的文化。非物质文化遗产的传播必须建立在物质基础之上。所以在非物质文化遗产的传播中,我们始终需要把物质藏品放在整个传播活动的核心地位,这不仅在于它是可看、可见、可触的物质实体,物质藏品对博物馆参观者带来的认知和体验上的震撼也是其他载体不可取代的。而物质载体又需要我们去不断的挖掘其文化背景和文化内涵,进而通过丰富的空间展示创造出文化遗产的综合影响力。

列斐伏尔在《空间的生产》中提出的“三元组合概念”[6],认为物质空间、精神空间与社会空间是相互交织、相互缠绕,缺一不可的;物质空间是现实的工作场所,精神空间是基于物质空间的想象空间,个体不同,所构想的空间各异,从而建构起的丰富的知识体系,并进而完善和形成完备的人类知识体系;社会空间是携带者社会实践行为的交合建构物,它将社会的文化、经济、政治以及生产力水平(当代技术)带入其中,在这个特殊的空间形态中碰撞、激荡和融合,借助藏品、展演、工艺品等物质文化遗产,生成新的当代文化。

2.注重观众的参观体验,提升观众的文化认同

“非物质文化遗产包含实物、运动、形态、情态、过程等多种因素,有着变动而呈现复杂的关系,其形态在存续过程中基本是不变和静态的。”[7]非物质文化遗产的“活态”特性强调观者与观者之间就某个对象或者某个观点及感受的分享。物质藏品的接触与实际的体验行为相结合,能够达到虚与实、动与静的完美结合,从而实现非物质文化遗产在参观者精神空间中的完整传播体验。博物馆应该为参观者提供更多的与非物质文化遗产相关的活动,让参观者在体验中暂时的进入某种文化的氛围,从而通过身体力行的感受,提升对某种文化的认同感。

3.加强非物质文化遗产传播中的社会参与

首先,积极吸纳不断发展的博物馆理念。“新博物馆学”产生于20 世纪70 年代。相较于传统博物馆理念中藏品至上的保护及展陈理念,新博物馆学将研究的视线聚焦在社群和社区的文化上,而不是拘泥于藏品的整理、保护、陈列。新博物馆学更为注重藏品保护过程中与当下社会发展之间的联系,并坚持文化遗产保护中的整体性原则。本土管理是近来年西方博物馆学界所提倡的博物馆管理方式之一,在博物馆本土管理模式中,管理的主体是社区成员,对于展出的本社区的文化遗产,社区成员有权进行解释,并参与到遗产陈列和保护等工作当中去。

其次,架起“活载体”与社会之间的桥梁。非物质文化遗产作为“活态文化”,其传承者就是这种文化的“活的载体”。但非物质文化遗产的传承需要一定的时间在实践中言传身教,而这种缓慢的传承过程极易被当今快节奏的生活习惯打破。针对这种情况,博物馆就应当发挥自身的平台优势,增进非遗传承人与政府、文化团体、公众间的沟通,从而在物质及精神的两方面促进非遗传承人的发展状况,促成政府决策层对非遗传承人和非遗传承事业的关注,增进公众对这一群体的了解[8]。

四、结语

列斐伏尔的空间理论给非物质文化遗产传播研究提供了新的思考维度。本文从自然空间开始,逐步扩展到精神和社会空间,探索了不同空间背景下博物馆的非物质文化遗产传播方式。在新时期,我们需要重新定义博物馆,重新定义非物质文化遗产。博物馆在社会经济、技术及文化的发展中不断的延伸出新的功能,非物质文化遗产的传承理应成为博物馆的价值追求。如何更好的保护好文化传统,构建起历史文化与现代文化的文化多样性成为现阶段社会赋予博物馆的新的历史使命。如何在保护的基础上让非物质文化遗产发挥最大的利用价值进而造福社会?这是博物馆面临的挑战,也是机遇。

[1]国务院.国务院关于加强文化遗产保护的通知[EB/OL].[2006-02-20].http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=129095.

[2]孟庆金.现代博物馆功能演变研究[D].大连: 大连理工大学,2011.

[3]LEFEBVRE H.The production of space[M].Hoboken: Wiley-BIackwell,1991.

[4]WILLIAMS R.The long revolution[M].Peterborough: Broadview Press,2001.

[5]黄光男.楼外青山: 文化、休闲、类博物馆[M].台北:典藏艺术家庭出版社.2013.

[6]朱立元.当代西方文艺理论[M].上海:华东师范大学出版社,2005.

[7]宋向光.无形文化遗产对中国博物馆工作的影响[J].中国博物馆,2002(4): 40-47.

[8]陈倩.博物馆在非物质文化遗产保护和发展中的作用[D].郑州: 郑州大学,2013.

Research on the Propagation of Intangible Cultural Heritage Based on Museum-From the Perspective of Space Theory

XIE Mei ZHU Rong

(University of Electronic Science and Technology Chengdu 611731 China)

From the perspective of the natural space,the museum is the "materialized" intangible cultural heritage,the collection is the direct expression of its connotation;from the spiritual space point of view,the museum is the symbolic and public nature of the intangible cultural heritage,In the museum display and audience to visit the interactive ceremony,to achieve national cultural identity;and from the social space point of view,the museum itself embodies the evolution of social relations,is an important symbol of existence and cultural landscape.This paper starts from the new dimension of space,and re-examins the spread properties and value of intangible cultural heritage in the museum space.

intangible cultural heritage;museum;space communication

G26

A

10.14071/j.1008-8105(2017)02-0082-04

编 辑 邓婧

2016-12-30

2014年国家社科基金项目一般项目“文博资源转化利用的模式研究”(14BGL162);成都市哲学社会科学规划2016年度研究项目“成都地区博物馆资源转化利用的调研报告”(2016R24).

谢梅(1963-)女,电子科技大学政治与公共管理学院教授;朱蓉(1990-)女,电子科技大学政治与公共管理学院硕士研究生.