生态理论视域下的高校专利系统耦合机理研究

2017-04-20董坤刘昊

董坤,刘昊

(1.中国科学院成都文献情报中心,成都 610041;2.中国科学院大学,北京 100049)

生态理论视域下的高校专利系统耦合机理研究

董坤1,2,刘昊1,2

(1.中国科学院成都文献情报中心,成都 610041;2.中国科学院大学,北京 100049)

针对高校专利数量与收益“倒挂”问题,引入生态理论对高校专利系统的内涵、构成及耦合机理进行分析,并结合实际探讨我国高校专利系统存在的主要问题。研究认为,生态理论视域下高校专利系统由核心、支持、环境三个子系统构成,要素间通过复杂的相互作用形成动态网络,其中政府专利政策、高校科研政策位于系统顶层,其间接引导性和直接强制性对系统的价值诉求具有重要影响;企业是高校专利的主要消费者,其积极的合作意愿对系统运行起到重要拉动作用。针对我国高校专利系统运行中存在的问题,应进行科学的顶层设计,充分发挥市场拉动作用,以加快我国高校专利系统实现生态运转的进程。

高校专利;生态理论;耦合机理;专利转化

党的十八大报告提出“实施创新驱动发展战略、加快建设国家创新体系”的宏伟目标,还强调要“提高高等学校科技创新能力,强化基础研究、前沿技术研究,抢占科技发展战略制高点”,由此可见,中国政府对“创新及创新运用”给予了极大的重视和厚望。然而,创新驱动发展的本质是自主知识产权的高质量创造和有效运用[1],没有价值的新科技或新产品不能带来利润,只是浪费资源[2]。高校是我国创新体系的主力军,专利作为高校技术创新成果的重要组成部分,是“科学研究服务市场经济主战场”的直接武器。目前,中国高校专利已进入数量激进时代。2003—2008年中国高校发明专利授权量年平均增长率为62%,远超过美国高校(7%);2008年中国高校发明专利授权量达10 265件,高出美国高校所获专利授权量近3倍;2010年中国高校发明专利授权量为1.5万件[3],2015年中国高校发明专利授权量超过5.7万件[4]。中国高校虽已积累大量专利,但转化情况令人担忧,真正实现产业化的专利不足5%,与美国、日本等发达国家专利技术转化率(70%左右)相距甚远,专利许可收入仅占美国高校的4%[3]。高校专利数量与收益的“倒挂”不但浪费大量人力、物力,也严重削弱了高校对创新驱动发展战略的推动作用,这无疑偏离专利制度的初衷。因此,研究高校专利的转化与运用,变当前“研发—专利确权—放弃”的恶性循环为“研发—专利确权—转化—促进研发”的良性发展,显得尤为重要。

1 我国高校专利系统的研究现状

目前,关于高校专利的转化与运用已有不少研究成果。Bercovitz等分析美国知识产权政策对专利转化的影响,认为高校科研人员综合素质与美政府专利激励政策是影响专利转化率的两个重要因素[5];Guerzoni等研究资金来源与专利原始创新的关系,得出高校内部资金支持更利于原始创新的结论[6];Sampat等利用更加全面的专利引文数据重新审视《拜杜法案》后高校专利质量急剧下降的问题[7];王瑞敏等对影响高校专利转化的因素进行调查,认为科学合理安排现有授权专利的推介工作、积极引导研发小试和中试可有效提高转化率[8];袁晓东等从专利交易、专利一体化、专利诉讼和专利市场化特性等方面分析影响中国高校专利利用的主要因素,提出引导专利适当集中、优化专利资助体系等建议[9];张平等梳理高校专利技术转化的主要模式并对相关模式的特点进行探索性分析,主张高校的专利转化模式应结合高校自身发展特点,因校制宜[10];Kim对高校专利技术转移中心运营现状进行分析,指出专业工作人员对专利管理及转移起重要的推动作用[11];李庆霞分析国内高校专利技术转化的现实状况,借鉴国外专利技术转化的激励政策,从问题产生的政策根源入手,对国内高校专利技术转化进行激励政策选择[12]。

上述研究从不同角度揭示高校专利存在的问题和面临的困境,并给出相应措施,为高校专利系统的良性发展奠定基础。但高校专利系统是众多要素密切配合、协调互动的综合系统,其良性运转并非仅对某一个或几个角度进行修正或提升就能实现,问题的剖析和解决需要在经济、社会、生态的多元目标视野下,着重体现系统的综合性、复杂性、动态变化性、各层级影响因素间的作用机制。生态学思想着眼于系统内部要素间的协同及耦合,强调系统的有机性、动态性与平衡性。鉴于此,研究引入生态学理论,分析高校专利系统的内涵、构成及其作用机理,为提高专利服务市场绩效、促进专利事业良性发展提供参考。

2 生态理论视域下高校专利系统的构成

2.1 高校专利系统生态性分析

鉴于高校专利系统的现存问题,本研究将生态系统理论引入高校专利系统,基于高校专利系统与自然生态系统的相似性开展。如自然生态系统具有系统性特征,高校专利系统同样具有系统性特征;在生物界中存在生、老、病、死的生命周期特征,在高校专利系统中同样存在新专利的产生、使用、转化及失效现象。以下从结构特征、属性特征、进化特征三方面将自然生态系统与高校专利系统进行对照(见表1)。

表1 自然生态系统与高校专利系统对照分析

生态理论研究的核心在于将研究对象生态化后,用生态学方法重新分析。本文认为,在生态理论视域下,高校专利系统可运行达到“最优”状态,即在开放、运动的前提下,高校专利系统的各要素能依据外界输入的变化及时应变和调整,并与其他要素保持良好的协同互动,系统整体将表现出高整合性、高适应性、高价值性的功能效应,其具体特征包括3点。(1)结构优化。研发人员、专利管理部门、专利代理机构、政府、企业等主体在系统中的生态位构建合理,系统要素间通过线性链状关系和立体网状关系形成稳定结构,各节点通过资源、信息、能量流动与交换发生密切联系,最终呈现为层次分明的有机系统。(2)功能良好。该系统以可持续发展为指导,把高校专利放在经济、社会、生态的多元化目标视野下,对专利技术的目标和价值取向重新作出界定,强调经济效益与社会效益共赢。(3)有序平衡。该系统是一种远离平衡的耗散结构,可通过自组织演化与自调节达到有序平衡状态。当外部力量干扰(如行政激励过度、盲目攀比专利数量等)超过系统自校稳态机制时,系统会根据内外环境条件重新审视、优化系统结构,从失衡再螺旋上升走向新的平衡。

2.2 生态理论视域下的高校专利系统构成

高校专利系统是一个构成要素多元化、相互关联动态、人为因素复杂、系统内部及系统与环境间存在物质、能量、信息关系的复杂巨系统。研究参照自然生态系统构成,结合高校专利系统的实际情况,将其划分为核心子系统、支持子系统、环境子系统(见图1)。本文分析并非严格按照自然生态系统的每个定义在高校专利系统逐一找出对应项,仅借用自然生态系统中部分专业术语和演化规律,来更清晰地类比和阐述高校专利系统的相关机理。

图1 生态理论视域下的高校专利系统构成

2.2.1 核心子系统

核心子系统是高校专利系统运行的关键,要素主要包括学校的专利政策、技术研发、专利管理和专利转化。专利政策指学校制定的各种涉及专利的规章制度(如考核政策、奖励政策等),体现学校的意志和价值观,将直接参与高校专利系统的运转过程,对发明人的行为、技术研发目的、技术创新最终结果、专利推广力度产生巨大影响,为高校专利系统的生态运行确立基调。技术研发追求技术的先进性和有效性,高技术研发质量是专利质量的品质,也是高校专利系统生态运行的重要前提。专利管理主要是职能部门依据学校政策,对专利生命周期的不同阶段实施有目的、有计划的组织协调活动。如在申请阶段,审查专利申请的必要性,从源头控制申请质量,去除专利泡沫;在专利维持阶段,依据技术内容及市场属性进行专利分级管理;优化考核指标,完善利益分配机制;科学的专利管理可使一切专利活动得到有效监管与控制,最终形成高质量的产出成果与管理效益,为专利转化奠定坚实基础。专利推广是高校专利系统生态化的助力器。信息不对称、市场前景不明朗及专利转化的高风险性阻碍企业对高校专利的接纳。专利推广部门若能凭借对技术及市场的把握、资质部门给出的权威评估和多维宣传,与企业进行有效沟通和交流,充分展示高校专利价值、解除企业顾虑、促使专利转化,助推高校专利系统生态化。

2.2.2 支持子系统

支持子系统是高校专利系统运行的支撑,主要包括企业、资金和专利中介。其中,企业是高校专利成果的主要需求者,是科技与经济结合、专利成果商品化或产业化的实施基地,是整个高校专利系统不可或缺的一环,其积极的合作意愿和良好的吸收能力直接影响高校专利技术转化为现实生产力的速度和规模,是高校专利系统生态发展的重要前提。资金是实现高校专利技术转化必不可少的保障。专利技术并不意味着成熟技术,19.6%的大型企业和28.0%的中小企业认为高校提供的技术成果成熟度差、配套性能低[13]。一项专利从成果到产业化通常要经过规模性初试、规模性中试、综合性试验、市场化应用试验等环节,该过程需要大量资金支撑,这在国家教育科研投入量偏低、高校自身融资渠道狭窄、风险投资体制不健全的情况下,资金显得尤为重要。专利中介集法律、技术、经营服务于一体,在高校专利技术供给和市场需求间起到桥梁作用。其不但要熟悉高校专利的技术成熟度、市场关联度及市场前景,还要清楚了解企业需求和转化能力,这样才能有效促成技术转移,因此中介机构专利战略策划、托管、融资等相对高层次服务业务的拓展与服务质量的提升,将成为高校专利系统生态化的重要辅助力量。

2.2.3 环境子系统

环境子系统指高校专利系统的外部环境,主要包括市场、政府和专利文化。市场作为市场经济体系中重要组成要素,已成为联结科技与经济的桥梁,在经济建设中发挥重要作用。技术创新因市场需求而为,没有市场对提高效率与新产品的需要,人们对科学探索与技术革新的积极性会极大降低[14],而专利价值的实现通过市场认可完成,满足市场需求是高校专利的起点和归宿。市场为高校专利价值的实现提供广阔舞台,专利技术的不断改进又使市场体系生气勃勃。政府掌握众多资源,是宏观调控系统的核心,其运用经济、法律、行政等手段影响社会其他主体的价值选择与判断,在高校专利技术转化过程中充当引导者、支持者、协调者、促进者和保护者的角色[15]。政府能为高校专利系统的生态运转营造良好的宏观政策环境,而高校专利系统只有与宏观政策保持一致,才能获得更多的政府资源支持。专利文化是人们尊重创造性劳动、追求创新的价值取向和思维方式在专利领域中的体现,可在潜移默化中影响人们的价值追求,并指导其专利行为。只有当专利成为一种知识认知、价值认同和观念积淀,并在专利制度的动态运行过程中体现,其促进科学技术进步和经济社会发展的功效才能得到充分体现。良好的专利文化有助于专利制度的功能发挥,激发高校创新活力,对高校专利系统运行产生积极的驱动作用。

3 生态理论视域下高校专利系统的耦合机理

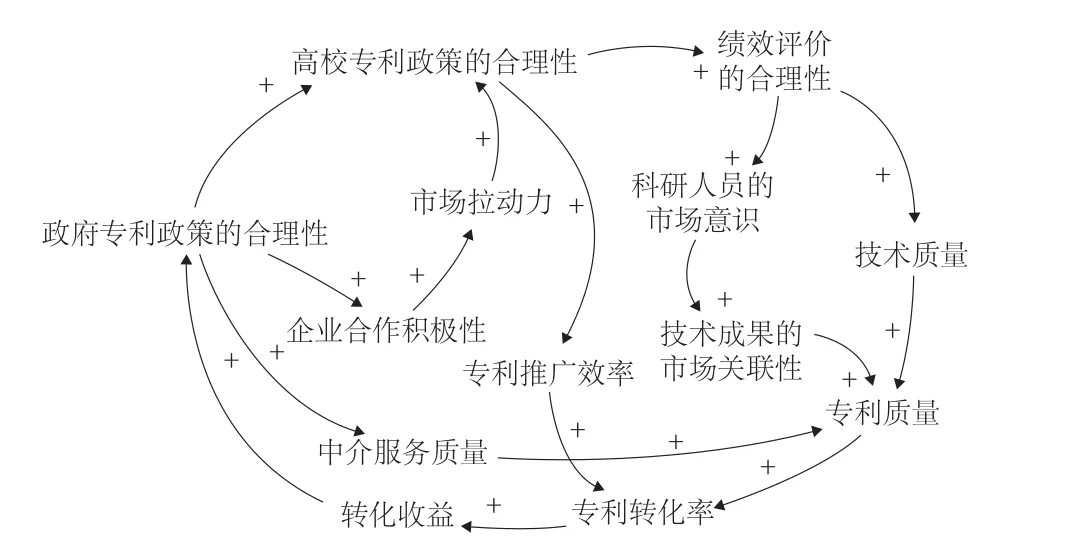

生态理论视域下,高校专利系统是一个具有动态性、高阶性、非线性的复杂系统,存在多重反馈环。为揭示系统生态运行过程及要素间错综复杂的相互作用机理,引入系统动力学原理建立因果关系图进行分析。

从图2可见,高校专利系统的发展形成一个相互促进、相互协作的动态网络(图2中“+”表示要素间的正向影响),动态网络包含众多反馈过程,政策的导向性与市场的拉动作用体现在多条回路中,对系统的运行发挥重要作用,研究将对主要的3条反馈回路进行分析。

图2 因果关系图

(1)反馈路径a,如图3所示。政府通过面向市场的专利激励政策对高校科研、企业运行、中介服务进行宏观管理,通过资源配置引导高校提升专利质量、激发企业对高质量专利的追求和中介专利服务质量的提高,进而促成高校专利的生产力转化。转化收益增加,促使政府进一步对专利激励政策进行完善,为高校专利系统生态化发展奠定良好的环境基础。反馈路径a反映政府政策导向对专利系统生态化运行的重要性。

图3 反馈路径a

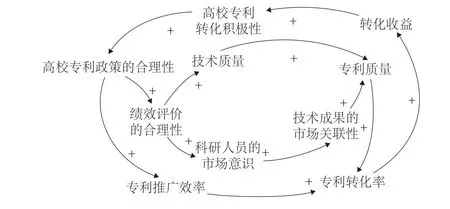

(2)反馈路径b,如图4所示。高校通过制定和运行面向市场的专利激励政策对绩效评价、专利推广进行管控:一方面,促进专利与市场的融合、增强专利质量;另一方面,提高专利推广效率,共同推动高校专利转化为生产力。学校获得收益后,通过对研发人员、相关职能部门合理分配利益,激发员工积极性,以更好地进行技术研发、专利管理和专利推广,促进高校专利系统的良性发展。反馈路径b反映高校专利激励政策对专利系统生态化运行的重要性。

图4 反馈路径b

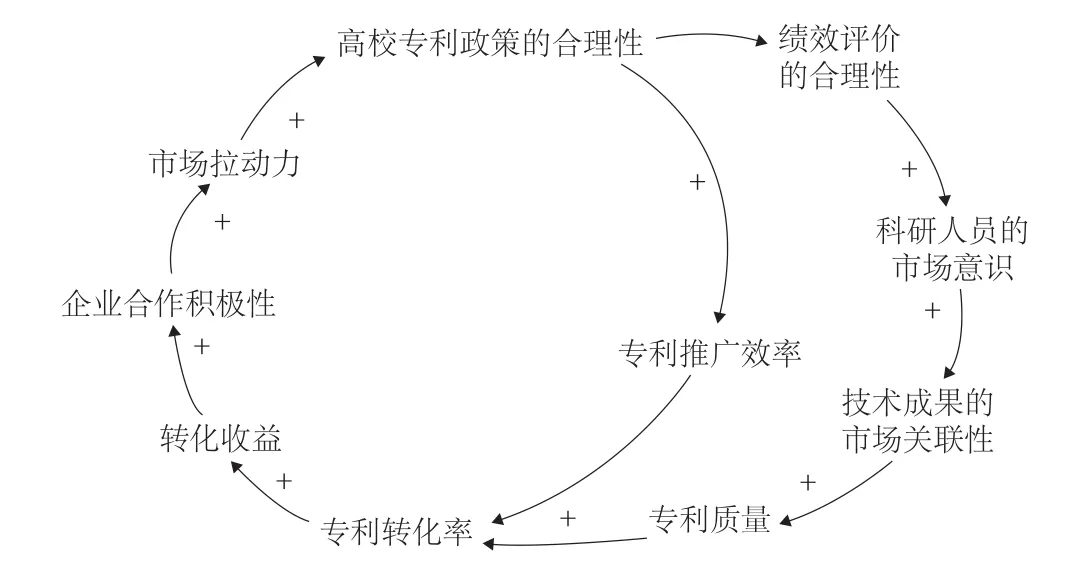

(3)反馈路径c,如图5所示。企业合作积极性的提高可以产生良好的拉动作用,促使高校内部一系列专利活动都以面向市场为准则,从而大幅提高专利成果产业化的概率,转化收益增加企业市场收入,进而激发企业投资高校进行技术研发或提升直接从高校获取专利技术的积极性,同时促使高校更加注重技术研发的市场导向性。反馈路径c反映企业产生的市场拉动作用对高校专利系统生态化运行的重要性。

图5 反馈路径c

4 结语

研究引入生态学理论对高校专利系统的构成及耦合机理进行深入分析,并对我国高校专利系统中存在问题进行探讨。研究认为,生态理论视域下的高校专利系统存在高度复杂性,要想达到“最优”状态,绝非仅通过设立工程、计划和项目就可在短时间内解决。第一,要做好顶层设计,作为政府要从长计议,通过经济、法律、行政等手段扩大市场需求,营造良好的崇尚创新、尊重创新的社会氛围;第二,应以提升高校专利服务社会绩效为基本目标,以科技与经济紧密结合为准绳,将行政激励重心后移,奖励真正有绩效者,确保专利确权目的真正源于市场需求,同时扩大开放合作,通过多种形式与企业进行有效沟通和交流,促进专利的转移与转化、辐射与扩散;第三,加快企业转型升级,激发企业与高校的合作积极性及对高质量专利的追求,为高校科技与经济结合提供良好的实践环境,同时注重资金、中介服务等资源的匹配支撑,让高校专利真正成为社会经济发展的推进器。

目前,运用生态学理论对专利系统进行分析是一种新的尝试,考虑到前期研究积累及现实条件,本研究主要以高校专利系统为对象进行初步探索。未来还可将生态理论应用于企业专利系统、科研机构专利系统研究,以明确各自专利系统的特点,识别系统运行的症结所在,并及时采取措施促进专利系统良性、生态地发展。

[1] 宋河发,穆荣平,陈芳,等.基于中国发明专利数据的专利质量测度研究[J].科研管理,2014,35(11):68-76.

[2] 谢徳荪.源创新:转型期的中国企业创新之道[M].北京:五洲传播出版社,2012:27.

[3] 刘银良.大学创新成果专利化的困境与选择[J].电子知识产权,2012(11): 72-79.

[4] SIPO.2015专利统计年报[EB/OL].[2016-10-07].http://www.sipo.gov.cn/ tjxx/jianbao/year2015/b/b6.html.

[5] BERCOVITZ J,FELDMAN M,FELLER I,et al.Organizational structure as a determinant of academic patent and licensing behavior:an exploratory study of duke,Johns Hopkins,and Pennsylvania State Universities[J].The Journal of Technology Transfer,2001,26(1):21-35.

[6] GUERZONI M,ALDRIDGE T T,AUDRETSCH D B,et al.A new industry creation and originality:insight from the funding sources of university patents[J].Research Policy,2014,43(10):1697-1706.

[7] SAMPAT B N,MOWERY D C,ZIEDONIS A A.Changes in university patent quality after the Bayh-Dole act:a re-examination[J].International Journal of Industrial Organization,2003,21(9):1371-1390.

[8] 王瑞敏,滕青,卢斐斐.影响高校专利转化的因素分析和对策研究[J].科研管理,2013,34(3):137-144.

[9] 袁晓东,张军荣,杨健安.中国高校专利利用的影响因素研究[J].科研管理,2014,35(4):76-82.

[10] 张平,黄贤涛.高校专利技术转化模式研究[J].中国高校科技,2011(7):13-15.

[11] KIM Y.The ivory tower approach to entrepreneurial linkage:productivity changes in university technology transfer[J].The Journal of Technology Transfer,2013,38(2):180-197.

[12] 李庆霞.我国高校专利技术转化现状及激励政策选择[D].长沙:湖南大学,2010.

[13] 葛剑平委员:强化市场引领机制 提升高校科研成果转化率[EB/OL]. (2014-03-05)[2016-12-01].http://cppcc.people.com.cn/n/2014/0305/ c34955-24539096.html.

[14] 吉尔平.国际关系政治经济学[M].杨宇光,译.上海:上海人民出版社, 2011:10.

[15] 王超.高校专利技术转化模式研究[M].郑州:郑州大学出版社,2012:134.

Study on Coupling Mechanism of University Patent System from the Perspective of Ecological Theory

DONG Kun1,2, LIU Hao1,2

(1.Chengdu Documentation and Information Center, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610041, China; 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

In face of the problem that the number of patents and it benefits are upside-down in universities, the paper introduces ecological theory to analyze the connotation, constitution, and coupling mechanism of university ecological patent system, as well as discusses the key problems in the university patent system of our country. It suggests: university patent system from the perspective of ecological theory consists of core subsystem, support subsystem and environmental subsystem, and the elements form the dynamic network through complex interactions. Government patent policy and university research policy are located at the top of the whole system and the core subsystem separately. The function of indirect guidance and direct coerciveness play an extremely important role in the value appeal of the system; Enterprise is the main consumer of university patent, and its positive willingness is of great significance in system operation. To overcome the obstacles, it is better to set scientific top-level design and bring the pull force of market into full play, in order to accelerate the ecological process of university patent system in our country.

University Patent; Ecology Theory; Coupling Mechanism; Patent Transformation

G306

10.3772/j.issn.1673-2286.2017.3.008

董坤,女,1990年生,博士研究生,研究方向:知识产权管理及应用,E-mail:dongkun@mail.las.ac.cn。

刘昊,男,1989年生,博士研究生,研究方向:情报研究方法与技术,E-mail:liuhao@mail.las.ac.cn。

2016-12-28)