密度对毛竹生长的影响

2017-04-18陈赐辉��赖玉玲阳纯陈亚刚��刘振兴

陈赐辉��赖玉玲 阳纯 陈亚刚��刘振兴 张卓文

摘要:本文以崇阳县毛竹为研究对象,在4种密度(1 300±100株·hm-2(D1)、1 900±100株·hm-2(D2)、2 500±100株·hm-2(D3)及3 100±100株·hm-2(D4))毛竹林分内对其主要生长因子进行了实地调查以研究毛竹林分密度效应。结果表明,虽然密度对退笋率影响不显著,但对毛竹的出笋率和成竹率有显著影响,二者都呈现出先增大后减小的趋势。毛竹林叶面积指数随林分密度的增大而增大(318~710),不同密度毛竹叶面积指数之间的差异极显著。毛竹林分平均胸径在1075~1175 cm,不同密度毛竹胸径之间的差异极显著。毛竹林分平均竹高在1296~1333 m,不同密度毛竹竹高之间的差异不显著。株数按径级分布与株数按树高级分布均符合正态分布。

关键词:毛竹;生长;密度;崇阳

中图分类号:S72715文献标识码:A文章编号:1004-3020(2016)06-0010-05

Effect of Density on Growth of Phyllostachys pubescens in Chongyang

Chen Cihui(1) Lai Yulin(2)Yang Chun(2)Chen Yagang(1)Liu Zhengxing(1)Zhang Zhuowen(2)

(1.Chongyang Guihua Forest Farm Adiministrative BureauXianning437547;

2.Colloge of Horticulture and Forestry, Huazhong Agriculture UniversityWuhan430070)

Abstract: Phyllostachys edulis (Moso bamboo) in Chongyang had been taken as research object. With 4 density stands, i.e, 1 300±100 stems·hm-2(D1), 1 900±100 stems·hm-2(D2), 2 500±100 stems·hm-2(D3) and 3 100±100 stems·hm-2(D4), a study on stand density effect had been carried out, the results showed that although forest density had no effect on the shoot degenerated rate, it had a significant effect on bamboo shoot rate and stem rate, both presenting a trend of increasing at first and then decreasing. There was a significant difference for leaf area index among different density of stands, which increased with the increase of stand density with a range of 3.18~7.1. The diameter at breast height was 10.75~11.75 cm, and the difference was extremely significant, and the average height was 12.96~13.33 m, and the difference was not significant. Both diameter distribution and height distribution of 4 density of P. edulis stands were normal distribution.

Key words:Phyllostachys edulis (Moso bamboo);growth;density;Chongyang

崇陽县毛竹类资源丰富,毛竹面积26万hm2,立竹量6 500万株,年产竹笋12万t,年砍竹材450万根,产值16亿元。毛竹广泛分布在全县12个乡镇68个行政村和2个国有林场,集中连片。崇阳县不仅是毛竹生产适宜区和丰产区,还是全国毛竹中心产区之一[1-2]。

但长期以来,崇阳县的竹林经营理念和管理技术还处在一个比较落后的水平,与浙江省安吉等地毛竹丰产区相比存在着较大的差距。近年来,随着县域经济实力的增强,崇阳县提出了将毛竹产业发展与生态文明建设和旅游业结合起来的发展方向,推动崇阳县由竹业大县向竹业强县的转变。本文以毛竹林分为研究对象,探讨毛竹林分的密度效应,为毛竹林分的高产稳产提供指导,如根据经营目的调整竹林的密度,改善竹林结构以提高竹林生产力。

1 材料与方法

1.1试验区概况

崇阳县位于东经112°32′~114°29′,北纬29°12′~29°41′,属亚热带季风气候,日照充足,温和多雨。平均气温167 ℃,极端最高气温407 ℃,极端最低气温-149 ℃,无霜期259 d,年雨量1 395 mm。夏季酷暑持续时间较短,冬季严寒冰冻较少。

试验区毛竹土壤母岩主要是页岩及石灰岩类型。由页岩发育的红壤pH值45~65,由石灰岩发育的石灰土,pH值70~75。土质疏松、石砾含量轻(10%~30%),腐殖质层较厚,通透性好,保水保肥能力较强。

试验地林内杂草杂藤较多,植被盖度70%。林木郁闭度在05以上,土层厚度在60~80 cm。

1.2研究方法

(1)标准地设置。2015年4月,在页岩中下坡厚土层立地类型的毛竹林分中,分别不同密度按常规方法设置标准样地,面积20 m×15 m,重复3 次,共 12个标准地,标准地四周设置 3 m 左右的缓冲带。试验设置4个密度:(D1)1 300±100、(D2)1 900±100、(D3)2 500±100及(D4)3 100±100。

(2)标准地调查。在上述各标准地中调查测定毛竹年龄、株数、地径、胸径、胸径处壁厚、枝下高、竹高、冠幅等指标。由公式计算林分整齐度。

整齐度=平均胸径÷标准差

在2015年3月下旬至6月出笋期内,调查各标准地内立竹总株数、出笋数、退笋数、成竹数,并以此计算出笋率、退笋率和成竹率[9]。

出笋率=(出笋数÷立竹总数)×100%

退笋率=退笋数÷出笋数×100%

成竹率=(新竹数÷立竹总数)×100%

在毛竹林标准地内,分别不同龄阶,即Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度、 Ⅳ及以上4个龄阶,以胸径与竹高为指标找出每个龄阶的标准竹,齐地砍倒,分别秆、枝及叶称鲜重。选取部分竹枝和竹叶称其鲜重后装入样品袋带回实验室,在80 ℃下烘干至恒重,以此计算其含水量与干重,并进一步换算出各标准地毛竹地上部分生物量。

在生物量调查时,在标准地内以平均胸径和平均竹高选取标准株,按树冠平均分3层选取标准枝,统计每株标准竹株侧枝数目,在标准竹的上、中、下3个部分各选1个标准枝,收集并统计标准枝的叶片数量,然后随机选取20片叶片测量叶面积,由取样枝叶面积计算单株叶面积,并进一步推算出标准地总叶面积及叶面积指数。

叶面积指数(LAI)=标准地内总叶面积÷样地总面积

(3)数据处理。对毛竹主要生长因子不同密度之间的差异进行方差分析。对毛竹株数按径级,以及毛竹株数按竹高级分布进行KolmogorovSmirnov正态分布假设检查[3]。

2结果与分析

2.1密度对毛竹新竹生长量的影响

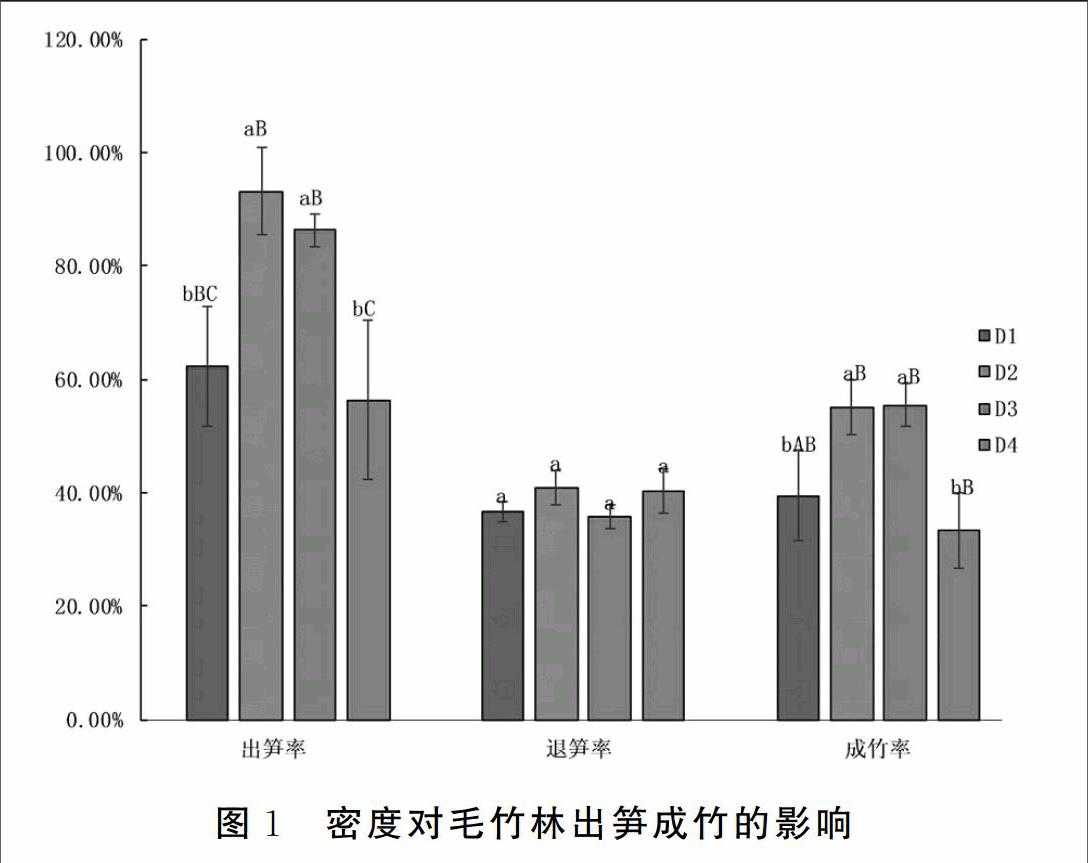

出笋成竹状况是衡量毛竹林生长质量的重要标志。毛竹林生产的主要目标是多出笋与多成竹[1,4-5]。为了研究不同密度对毛竹林出笋成竹的影响,本文对标准地出笋量、退笋量及成竹量进行了调查统计,结果如图1所示。

从图1可以看出,不同密度毛竹林分的出笋率9316%~5636%。D2最高,D4最小。方差分析表明,不同密度毛竹林分出笋率差异达到了显著性水平。这可能是因为林分密度不同,立竹所占空间存在差异。

不同密度毛竹林分退笋率在3578%~4098%之间,D4最高,D2最小。方差分析表明,各林分密度毛竹退笋率之间差异未达到显著性水平,说明毛竹退笋率与毛竹林分密度关系不大,这与李睿等的研究结果相一致[6-7]。

不同密度毛竹林分的成竹率5546 %~3330%,D3最高,D4最小。方差分析表明,不同密度毛竹林分的成竹率之间的差异达到了极显著水平。这可能是因为林分密度过大,竹笋对环境资源的利用会受到限制,竹笋生长不良而未能成竹。

密度过小,没有形成合理的林分结构和林内环境,导致出笋率不高;而密度过大,会使平均单株立竹的营养空间受到限制,影响其出笋率。此外,因密度不同地下土壤的温度、有机质、微生物都不一样,所以对出笋量产生不同的影响。因此,为了获得较高的出笋量,毛竹林分应该保持一定的合理密度。在本研究中,D3密度林分,即1 900±100株·hm-2为试验区笋用毛竹林的合理密度。

2.2密度对毛竹生长的影响

2.2.1密度对毛竹叶面积指数的影响

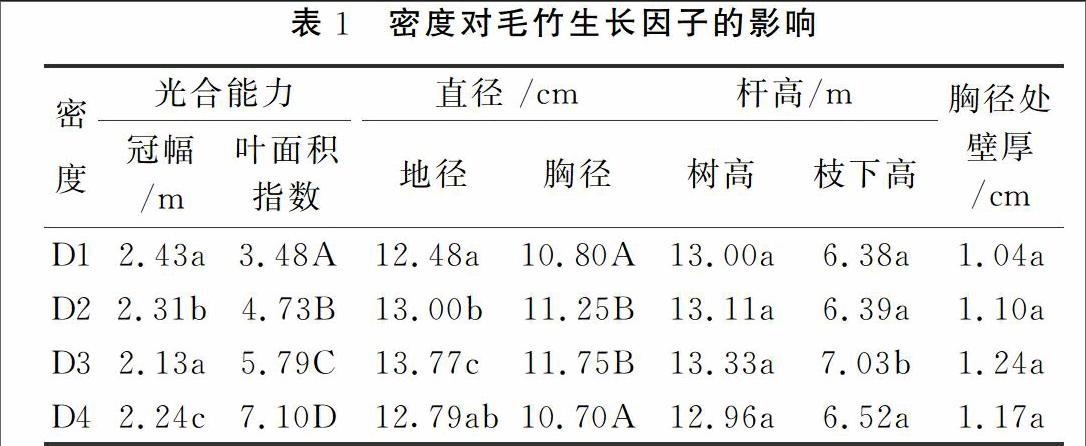

(1)密度对毛竹冠幅的影响。毛竹平均冠幅随密度增大而减小,D1、D2、D4及D3毛竹林冠平均幅大小依次是243、231、224 、213 m。方差分析表明,密度对毛竹林冠平均幅影响显著,结果见表1。当林分密度增大时,立竹个体间会发生相互挤压竞争营养空间及生活因子的现象,从而在一定程度上抑制冠幅的生长,冠幅变得窄小;当林分密度较小时,立竹个体有足够的生长空间及充裕的生活因子,有利于毛竹冠幅的生长[4-10]。

(2)密度对毛竹叶面积指数的影响。毛竹的叶面积指数对毛竹生长至关重要,林分的叶面积指数越大,光合作用面积越大,生产力就越高。由表1可知,林分叶面积指数也随着林分密度的增大而增大。D4的叶面积指数最大(710),D3次之(579),D1最小(348)。方差分析结果表明,不同密度毛竹林叶面积指数之间存在极显著性差异。

周芳纯中指出,葉面积指数在4~7之间的为中产毛竹林,低于4的为低产林,高于7的为高产林[2]。据此可以认为D4达到了高产毛竹林水平,D3和D2为中产林,D1为低产林。

2.2.2密度对毛竹直径生长的影响

(1)密度对毛竹地径生长的影响。地径是描述毛竹形态与质量的重要指标,在一定程度上能反映毛竹生产力的高低。在不同密度条件下,毛竹胸径大小次为D3(1377 cm)>D2(1300 cm)>D4(1279 cm)>D1(1248 cm)。不同密度毛竹地径之间的差异显著,见表1。

(2)密度对毛竹胸径生长的影响。

不同密度毛竹胸径大小次为D3(1175 cm)>D2(1125 cm)>D1(1080 cm)>D4(1070 cm),见表1。总体呈现出胸径随密度增大先增大,超过一定值后,反而减小。方差分析表明,密度对毛竹林分平均胸径影响极显著。

整齐度是反映毛竹立竹大小差异程度的指标。不同密度毛竹林的整齐度存在一定差异,排列顺序为:D3(799)>D4(618)>D1(590)>D2(527)。郑郁善等在所著的《毛竹经营学》中指出,整齐度在5~7之间的竹林是一般整齐竹林,大于7的为整齐竹林,小于5的为不整齐竹林[1]。据此可知,试验林分中只有D3的整齐度超过了7,为整齐竹林,其余为一般整齐竹林。在今后的经营管理过程中,应该对一般整齐林分进行合理调控。

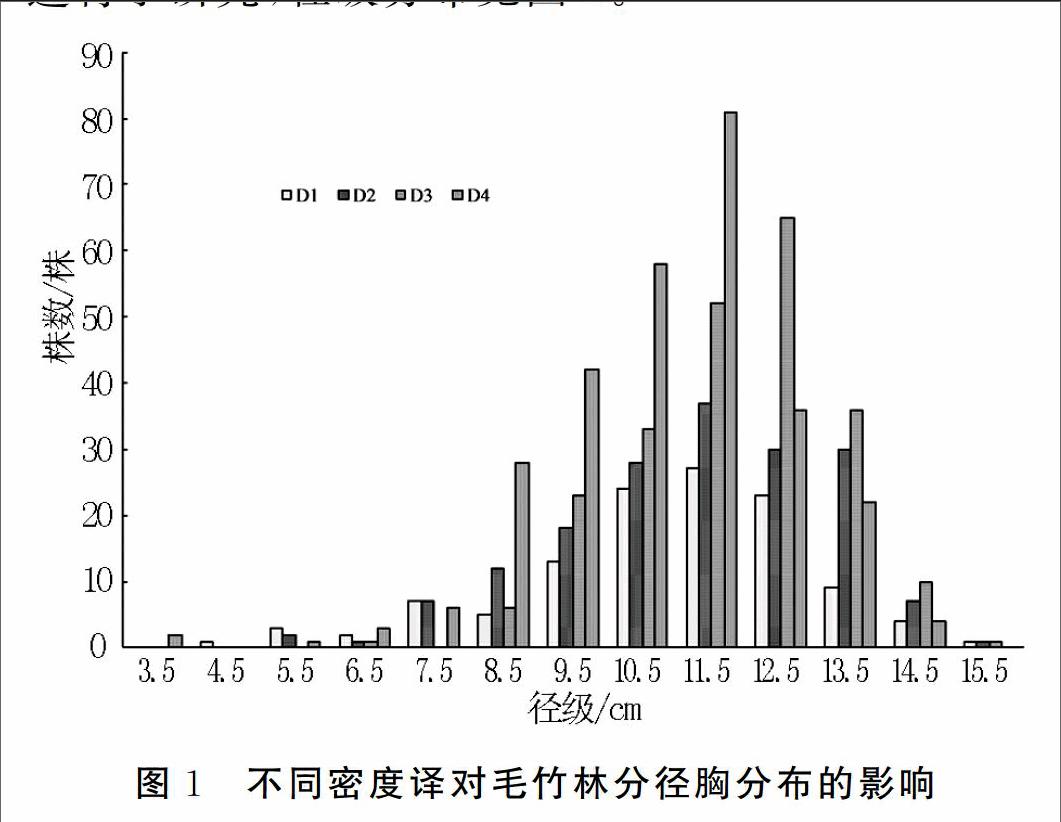

为了进一步研究密度对胸径结构的影响,本文对在不同密度条件下毛竹林株数按径级分布规律进行了研究,径级分布见图1。

4种密度毛竹林分的径级分布规律基本上是一致的,都是小径材偏少,大部分集中在中等胸径范围内,见图1。随着密度的增大,胸径在9 cm以下的株数增多,说明密度的增大会造成小径材的增多;而当密度减小时,会造成胸径在13 cm以上的大径材的增多。径级分布整体向右偏移,即大径材的数量比小径材的数量要多,这是因为该毛竹林为人工林,为了经营目的,人为的留下大径材,而砍除去小径材,所以大径材偏多。从正态分布检验结果表明,毛竹D1、D2、D3和D4密度株数按径级分布都服从正态分布,见表2。

毛竹径级的分布规律为经营管理提供密度理论依据,人们可根据需要调整毛竹林分密度大小[1-2,4-10]。

(3)密度对毛竹胸径壁厚生长的影响。毛竹胸径处壁厚变化范围在104 cm到124 cm之间,大小依次为(D3(124 cm)>D4(117 cm)>D2(110 cm)>D1(104 cm)。不同密度毛竹胸径处壁厚大小虽然存在差异,但差异不显著,见表1。

2.2.3密度对毛竹竹杆高的影响

(1)密度对毛竹竹高的影响

不同毛竹平均竹高大小依次为:D3(1333 m)>D2(1311 m)>D1(1311 m)>D4(1296 m),见表1。方差分析表明,密度对毛竹树高生长影响不显著。

为了进一步研究密度对竹高结构的影响,本文对在不同密度条件下毛竹林株数按竹高级分布规律进行了研究,竹高级分布图如图2所示。

对竹高分布做正态分布假设检验表明,毛竹D1、D2、D3和D4密度株数按竹高分布都服从正态分布,见表2。

(2)密度对毛竹枝下高的影响[11]。毛竹的枝下高变化范围在6.38~7.03 m之间,不同毛竹平均竹枝下高大小依次为:D3(703 m)>D4(652 m)>D2(639 m)>D1(638 m)。方差分析表明, D1跟D4毛竹枝下高之间的差异达到了显著性水平,但其他毛竹枝下高差异没有达到显著性水平。

2.2.4密度对毛竹生物量的影响

(1)密度对毛竹单株生物量及其各器官间分配的影响。对各密度毛竹林单株地上部分的生物量进行测定,结果见表3。由表3可以看出,密度对毛竹单株生物量有一定影响,密度越大,单株生物量越小。这可能是因为密度越大,单株立竹所占营养长空间则越小,从而使单株生物量累积减少。

竹秆生物量在11 88027~20 82620 g之间,竹秆占毛竹单株地上部分总生物量的比例随着密度的变化表现为 D4>D3>D1>D2。竹枝的生物量在2 01618~2 85071 g之间,竹叶的生物量在83383~1 38553 g之间,二者占毛竹单株地上部分总生物量的比例表现为 D2>D1>D3>D4。这可能是因为高密度毛竹林分没有给立竹枝叶创造足够的伸展和发育空间,导致毛竹枝和叶部分的生物量较低密度的少。

毛竹林分密度越大,其地上部分生物量也随之增大,D1、D2、D3及D4生物量依次为2815、4051、4911、5843 t·hm-2。方差分析表明,不同密度毛竹林分地上部分生物量之间的差异显著。其中秆所占比例为7546%~7971%,枝为1388%~1463%,叶为506%~558%,各器官所占比例排列顺序为:秆>枝>叶。各林分竹秆和竹叶生物量占毛竹地上部分总生物量的比例随密度变化表现出相同的规律,为D2>D3>D4>D1,说明1 900 株·hm-2的毛竹林有充足的营养空间,其秆和叶的生物量大。

(2)年龄对毛竹单株地上各器官间生物量分配的影响。毛竹单株地上部分各器官生物量的大小顺序为竹秆>竹枝>竹叶,各龄级秆生物量所占比例在7786%~8452%之间,枝生物量在1080%~1510%之间,叶生物量在442%~736%之间,见表3。

毛竹林地上部分单株生物量在15 25919~24 95174 g之间,且Ⅱ度>Ⅲ度>Ⅳ度>Ⅰ度,即随着毛竹年龄的增大,其生物量先增大后减小,这是由于随着年龄的增大,竹株逐渐老化,再加上害蟲啃食或其他外界因素等引起的。

3结论与讨论

虽然密度对退笋率影响不显著,但对毛竹的出笋率和成竹率有显著影响。密度对毛竹林分叶面积指数与胸径的影响极显著,叶面积指数随着林分密度的增大而增大,而胸径则相反。不同密度毛竹竹高之间的差异不显著。株数按径级分布与株数按树高级分布均为正态分布。

林分密度是指单位面积林地上林木的数量,可通过林木的株数、断面积、材积、和树冠等来反映单位面积上林木生长空间密集程度的一种数量标志。林分密度也是影响林分生长和水源涵养动态变化的重要因子,是人工林经营技术体系中最关键的技术之一。人们研究了林分密度对森林生态系统各组成成分的影响、林分密度控制、林分密度效应[4-10]。

林分密度效应不仅是森林生态与森林培育研究的重要内容,还是林业生产实际的一个关键生产技术。从20世纪90年代开始,中国林业工作者通过大量的试验,建立了毛竹的密度效应模型[1,7,910]。

研究立竹密度的意义就在于利用竹林的密度效应规律,根据经营目的及时调整竹林的密度,改善竹林结构,从而提高竹林生产力[1-2,4-10]。

参考文献

[1]郑郁善,洪伟.毛竹经营学[M].厦门:厦门大学出版社,1998:13.

[2]周芳纯.竹林培育学[M].北京:中国林业出版社. 1998:2050.

[3]谭荣波,梅晓仁.SPSS 统计分析实用教程[M].科学出版社.2007:45146.

[4]洪伟,郑郁善,邱尔发.应用列联表研究竹林产出变化规律:Ⅰ竹林产量与立竹量关系的研究[J].林业科学,1998,34(专刊1):3539.

[5]陈存及,黄克福,陈荣富,等.福建省毛竹区划研究(Ⅱ)毛竹垂直区划与生产力评价[J].福建林学院学报,1992,12(2):160167.

[6]陈存及.毛竹林分密度效应的初步研究[J].福建林学院学报,1992,12(1):98104.

[7]李睿,钟章成,维尔格.中国亚热带高大竹类植物毛竹竹笋克隆生长的密度调节[J].植物生态学报,1997,21(1):918.

[8]邱尔发,陈存及,范辉华.新造毛竹林春笋生长规律研究[J].江西农业大学学报,2002(1):8285.

[9]余林.皖南毛竹林密度效应研究.[D].北京:中国林业科学研究院图书馆,2011.

[10]郑郁善.毛竹材用丰产林密度效应模型研究[J].生物数学学报,1997,12(3):279282.

[11]李展,宋丁全,王福生.立地条件对毛竹枝下高的影响研究[J].世界竹藤通讯,2010,8(3):1619.(责任编辑:夏剑萍)