临夏方言第一人称代词“我”探究

2017-04-17张强

张强

[摘要]临夏方言在语言接触的背景下,形成了与其他汉语方言截然不同的人称代词体系。本文试从语音、语法等角度对临夏方言第一人称代词“我”进行探究,并通过语言接触的视角探讨“我”的格范畴的来源。

[关键词]临夏 方言 人称代词 语言接触

一、基本概况

临夏古称枹罕、河州,自古就是少数民族聚居的地区。明·吴祯本《河州志》记载:“枹罕是罕羌地。罕,羌语也。”其后又有藏、回、保安、东乡、撒拉等民族在这里生活居住。临夏方言是居住在临夏州境内的汉族和回族共同使用的母语,也是自治州内其他少数民族在日常交流中不可或缺的工具。有学者认为河州话1材料是汉语的,框架接近阿尔泰语,具有明显的混合性质(钟进文,2007)。这种特性表现在方方面面。人称代词是一种一般代名词,在汉语各方言中,第一人称单数代词就有“我”、“俺”等多种形式的表达。笔者观察到临夏州是多民族聚居地区,语言接触现象明显,因此在临夏州境内对第一人称单数代词的语音进行了调查。调查发现临夏地区第一人称单数代词均用“我”字,但在语音上呈现出地域性规律性变化。

二、人称代词“我”的语音探究

(一)基本调查情况

(二)语音分析

1.声母方面

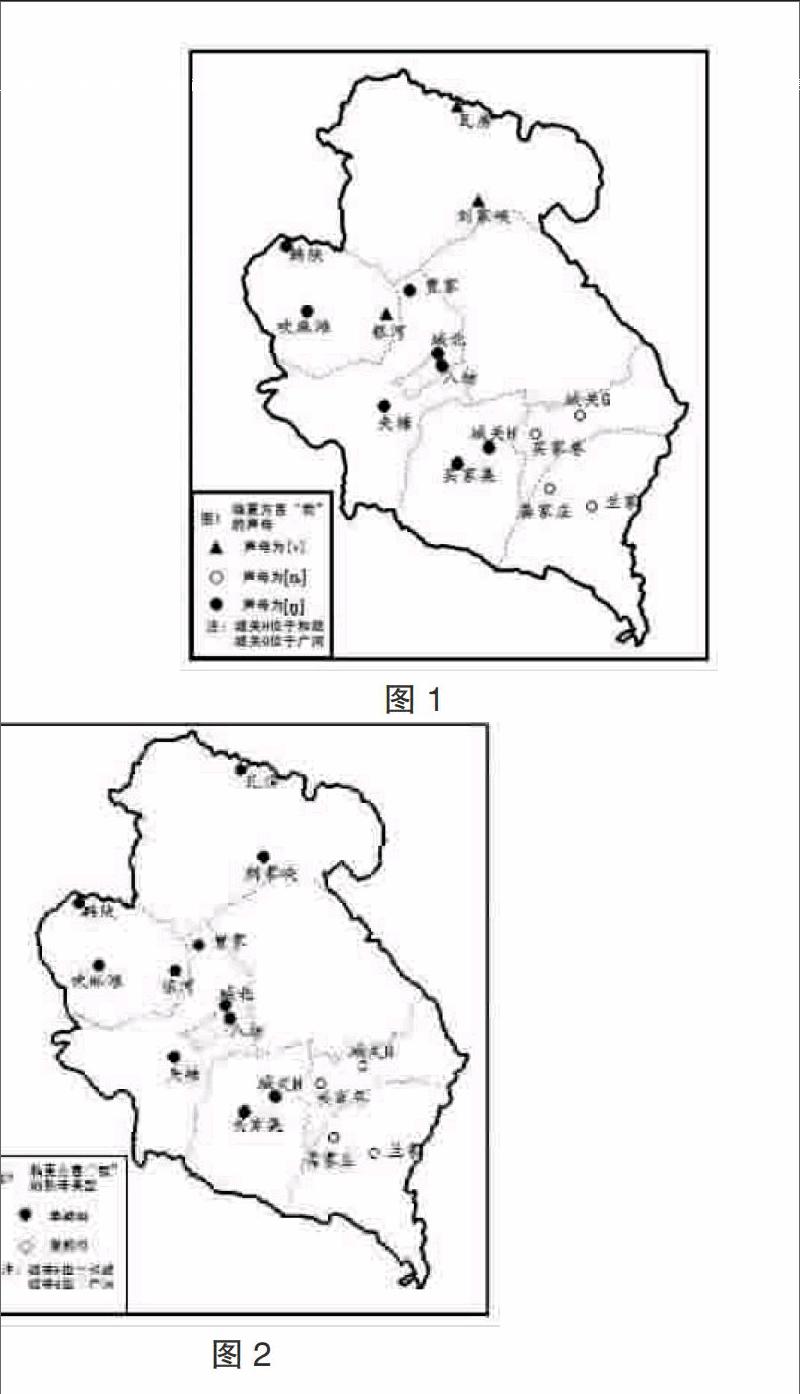

由图1可知,永靖县的瓦房、刘家峡和积石山银河三个点的“我”的声母是现代汉语普通话里没有的唇齿音[v],这和与之毗邻的兰州话一致。其余点均为舌面后音[?],周边的甘南州和青海西宁等地也是如此。自东向西,声母的发音部位向后靠,且均为浊音。

2.韵母方面

(1)韵母类型

图2清楚地表明,临夏方言中“我”的韵母有单韵母和复韵母两种类型,在康乐龚家庄、兰家,广河买家巷、城关这四个点,“我”的主格和宾格均为复韵母音节,临夏县贾家“我”的宾格为复韵母音节;而在其余点和临夏县贾家“我”的主格为单韵母音节。 整体呈现由东南到西北发音动程变短,韵母简化的特点。

(2)舌位高低

在主格方面, 永靖瓦房、刘家峡,广河城关、买家巷,康乐龚家庄、兰家以及临夏县贾家发音时,元音舌位较高,主要元音均为高元音[o]。而其余各点均为央元音[?]。宾格方面,永靖瓦房、刘家峡,康乐龚家庄、兰家四个点宾格的语音形式与主格一致,均为舌位较高的高元音[o],其余各点宾格均为半低元音[?],综合来看,临夏方言中的“我”自东向西,韵母的主要元音舌位逐渐降低。

(3)舌位前后

从主格方面来看,主要元音是由[o]到[?]的地域演变,由于[o]是后高元音而[?]是央元音,主要元音的的地域演变也就是舌位由高到地的演变过程。宾格方面却大有不同,[o]和[?]均为后元音。

(4)唇形圆展

永靖瓦房、刘家峡,康乐龚家庄、兰家四个点主宾格一致,均为圆唇元音[o]。主格方面,除上述四点,还有临夏县贾家,主要元音为[o]。其余各点主要元音均为央元音[?]。而在宾格方面,除主宾格一致的上述四点,其余点均为不圆唇元音[?]。在地域上,唇形的圆展度也是从东至西由元唇演变为不圆唇。

纵观整个韵母的地域演变,自东向西,由复元音演变为单元音,由高元音演变为中低元音,由后元音演变为前元音。

三、“我”的“格”范畴

(一)地域分布

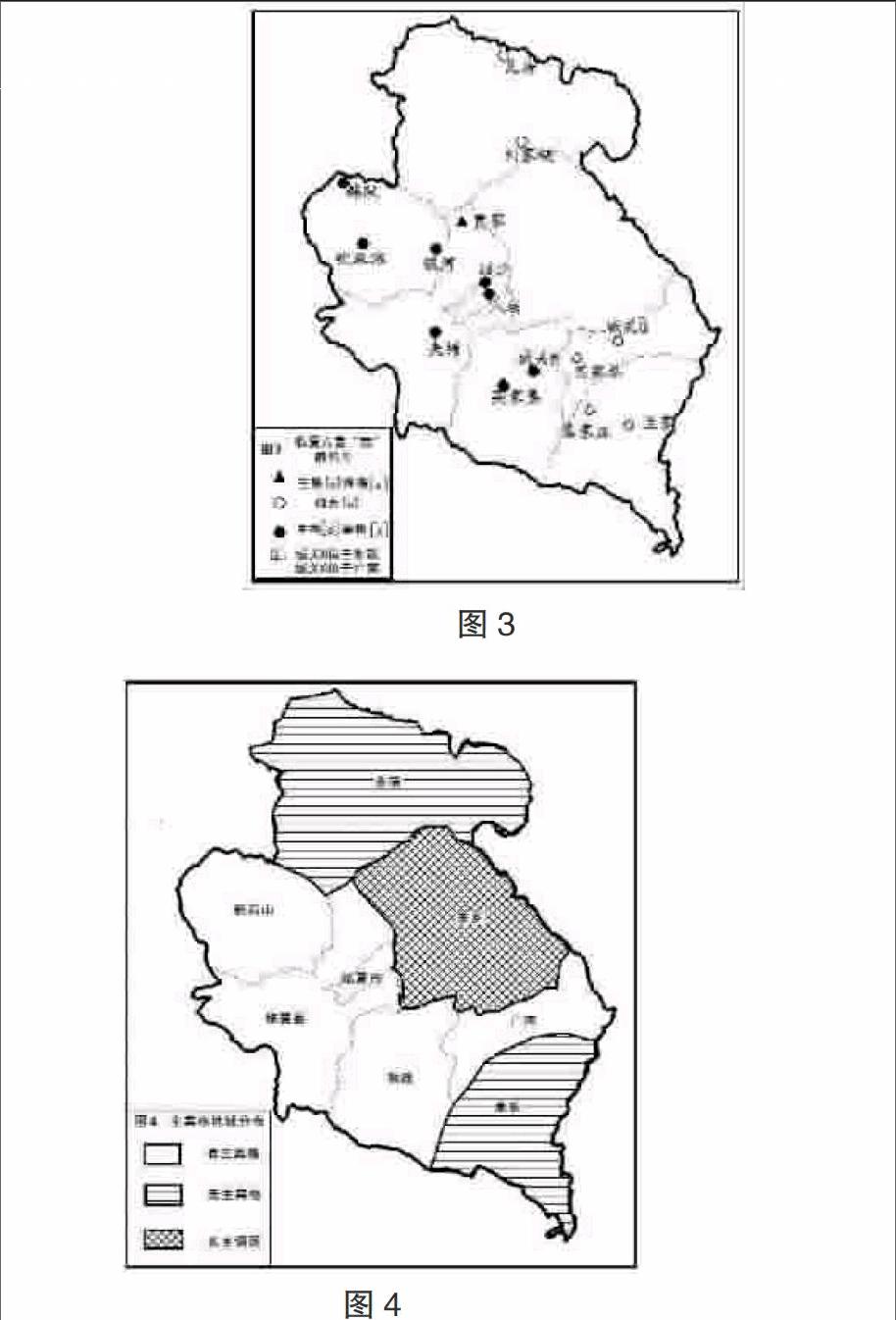

临夏方言中人称代词分主宾格的区域大致为临夏市、临夏县、和政县、广河县、积石山县(图4)。东乡族自治县大多数居民使用阿尔泰语系蒙古语支东乡语,汉语作为第二语言的身份出现在与非东乡语使用者的交流中,因此东乡地区不纳入调查研究范围。但我们在调查中得知,东乡语中的“我”,发音为[pi],且不区分主宾格。此外,永靖县和康乐县的方言也不去分主宾格。永靖与临夏腹地相隔黄河,康乐与临夏腹地被太子山阻隔,地理环境的相对独立,语言受影响较少。

(二)使用特例

“我”的主宾格在一般句子里各司其职,主格在主语位置读[??],宾格在宾语位置读[??]。由于基本语序为SOV语序,宾语后一般会接一个格的标记“哈”[xa]或“拉”[la]。如(以临夏市为例):

(例1)临夏方言:我作业(哈)写完嘹。

普通话:我写完作业了。

此时的“我”为主格,所以应读作[??]。

(例2)临夏方言:老师我夸嘹。

普通话:老师表扬了我。

此时的我为宾格,应读为[??]。

例2如在语境中具有强调意味,则会将我临时读作[??],且在其后加“哈”[xa],来表示谓语中心“表扬”强调的受事对象是“我”而不是别人。而这种加“哈”[xa]表示强调的情况,只是用于宾语由人充当的情况。如:

(例3)临夏方言:接我[??]哈打嘹。(强调)

接我[??]打嘹。

普通话:他打我了。

另举一例宾语非人,不表示强调的:

(例4)临夏方言:我钱包(哈)丢过嘹。

普通话:我把钱包弄丢了。

例1中的“哈” [xa]和例4中的“哈” [xa]一样,仅仅作为一个格的标记,在实际使用中可以省去。

四、人称代词“格”来源浅析

藏语安多方言广泛适用于甘肃和青海藏区,仁增旺姆(1991)在文章中阐释了临夏方言人称代词“格”范畴来源于藏语安多方言的可能性,提到河州地区使用阿尔泰语言的民族如东乡族、保安族、撒拉族等,考察他们的历史發现他们比藏族在河州地区的历史要晚得多。在这些民族形成之前,河州话就有可能早已形成了。河州话的表层形式虽是汉语的,但在非汉语深层结构的作用下,河州话的单数第一人称代词已经形成了格的范畴。我”和第二人称代词,既可代表原形,又可代表人称代词的宾格,以别于它们的宾格形式[??]。并做了相应的举例比较。如:

从上述例子中不难看出,临夏方言人称代词的主宾格与藏语安多方言的一致性。我们认为在漫长的历史发展过程中,自唐至元的约五百年间,临夏地区大都属于吐蕃,因此有充分的时间去完成语言的接触与演变。吐蕃政府对汉族人实行的“吐蕃化”政策。北宋时期,一度由吐蕃王朝赞普后裔唃厮啰建立的区域政权统治。至元宪宗三年(1253),隶属于宣政院。忽必烈至元六年(1269),隶属于吐蕃等处宣慰使司。且《河州志》在描述风俗时写道:“颇尚浮屠,不尊黄老。”而在“茶马互市”的影响下,临夏地区的汉族也开始接受酥油茶、青稞酒,奶茶和酸奶子的制作工艺也是流传较广的。这也间接证明至少到明代,藏文化对于临夏地区的影响已经深入到大众日常生活,从而进一步加速了临夏的汉语方言向藏语靠拢。

在吐蕃之后,成吉思汗西征带来的色目人、萨尔塔人等在临夏形成了新的民族保安族、东乡族,还保留了原来的语言——阿尔泰语系语言东乡语、保安语。这些语言以SOV语序为基本语序,有丰富的形态变化。我们发现,这些语言对临夏方言人称代词的“格”范畴的出现也可能有着至关重要的作用,积石山保安族东乡族撒拉族自治县的干河滩和东乡族自治县的唐汪都形成了以阿尔泰语系语法和汉语词汇为基础的混合语,这些混合语都有丰富的“格”范畴。显然,干河滩和唐汪是汉语和阿尔泰语言语言融合和语言渗透的前沿阵地,学界历来也对此持肯定的态度。但东乡语内部,除了第二人称代词“你”主宾格分别为[t??i][t??ai],第一人称“我”和第三人称“他”“她”“它”均不区分主宾格,只有单一形式[p?i]和[xi]。而保安语的人称代词“格”范畴又太过细化有主格、领格、与位-宾格、从-比格、造-联格。比如第一人称代词“我”主格为[bu?],领格为[m?n?],与位-宾格为[nad?],从-比格为[nas?],造-联格为[b??al?]。

因此,至少在探究临夏方言人称代词的“格”范畴时,藏语与临夏方言接触产生的影响要强于阿尔泰语系语言。罗美珍分析了族群互动中的语言接触,依据种作者的理论藏语作为与临夏地区临近的安多藏区的母语是本地的强势语言,而来自色目人和萨尔塔人的语言脱离了本体,靠着维系民族的文化和宗教信仰等没有放弃自己的语言反而使之更有生命力。二者都影响着临夏方言的方方面面,只是在不同语言层面和不同的时期产生了不同的的影响,就本文所涉及的人称代词的“格”范畴而言,藏语安多方言的影响要强于阿尔泰语系保安语和东乡语的影响。

[注释]

1河州是临夏的古称,河州话指的是包括临夏在内的甘肃省境内的黄河、大营川以西,乌鞘岭以南,西倾山以北和青海省民和县以东地区的汉语方言,临夏方言为期典型代表。

[参考文献]

[1]安丽卿.论临夏话中的后置介词[J].贵州民族研究,2005(10).

[2]布和,刘昭雄.保安语简志[M].北京:民族出版社,1982.

[3]曹志耘.汉语方言地图集[M].北京:商务印书馆,2008.

[4][明]吴祯.河州志[M].兰州:甘肃文化出版社,2004.

[5]临夏回族自治州志编纂委员会.临夏回族自治州志[M].兰州:甘肃人民出版社,1993.

[6]刘昭雄.东乡语简志[M].北京:民族出版社,1981.

[7]罗美珍.论族群互动中的语言接触[J].语言研究,2000,(3).

[8]雒鹏.河州话语法——语言接触的结果[J].西北师大学报(社会科学版),2004,(4).

[9]马树钧.汉语河州话与阿尔泰语言[J].民族语文,1984,(2).

[10]仁增旺姆.漢语河州话与藏语句子结构比较[J].民族语文,1991,(1).

[11]钟进文.甘青地区特有民族语言文化的区域特征[M].北京:中央民族大学出版社,2007.