艺术家怎么穿衣服

2017-04-15

今天最会穿衣服的人,莫过于弯男和犹太人,据说是因为这两个群体天生没有安全感,所以奋力走在时尚前沿,把各种歧视者抛在后头以获得成就感与安全感。艺术家自然也是没有安全感的人,但是他们已经通过艺术审美把别人抛在了后头,也就不必依靠外在的装饰来寻求安全感与优越感。但是作为视觉艺术的创造者,艺术家怎么穿衣服依然是一个有趣的看点。对于普通人来说,衣服是身体的一部分,衣服是品位与阶层的象征。对于艺术家来说,衣服是思想的投影,衣服关系着一个艺术家怎么看待自己的身份,怎么看待自己与世界的关系,我们大概可以说,艺术家的衣服也是他的艺术的一部分。

古典艺术家:贵族范儿之没落

文艺复兴之前的欧洲都没有“艺术家”的概念,画家、雕刻家与修鞋匠、工匠一样都是底层的手艺人。对于当时的欧洲艺术家来说,为贵族打工的他们最大的梦想就是成为贵族阶层的一员。扬名立万之后的艺术家都希望摆脱下层阶级的地位,迈进贵族的行列。因此我们看到当时许多艺术家的自画像都是神情肃穆、衣衫华丽的贵族扮相。在等级森严的社会里,服装是划分社会阶层的标签。

“自画像之父”丢勒在他的26岁自画像中,身着花边百褶紧身衣,优雅的黑褐披风加黑白软帽,俨然一个时髦的青年贵族模样。17世纪的巴洛克艺术代表人物鲁本斯和西班牙的委拉斯凱支,他们在画中都是一身黑衣、满脸肃穆、仪态端庄的贵族范儿。

也并不是每个艺术家的自画像都像网红自拍一样,穿着最漂亮的服饰亮相。伦勃朗就为自己的艺术家身份而骄傲,并不屑于通过衣着来伪装自己,在他留下的60多幅自画像中,23和28岁的青年时代是英气逼人的骑士铠甲装束,34岁是成熟的贵族青年,54岁家道中落之后换成了布衣平民的装束,服饰的变化如实地反映了艺术家的生活,伦勃朗的技术和情怀并没有因为落魄而凋零。

18世纪的欧洲,享乐主义风潮兴起,奢靡、华贵、绚丽的洛可可艺术流行一时,艺术家创作的贵族人物衣着华丽、繁缛琐碎、色彩鲜艳。作为洛可可艺术的代表人物,画家华托、弗拉戈纳尔与布歇等人也打扮成上层阶级的模样,自画像中的他们像王室贵族一样戴着白色的假发,套上镶金边与钻石的礼服,衬衫上缝满花边褶皱。竭力用服饰来强调自己优越的社会地位,与下层阶级区分开来。洛可可艺术家模仿贵族的假发与硬邦邦的服饰,强调统治阶级的神性、稳重、古板、矜持与不可冒犯的威严。

法国大革命之后,资产阶级取代了王室贵族阶层成为了统治阶层。旧制度被推翻之后,君主时代的一切审美理想都被宣布为丑陋,受到鄙视。中产阶级和底层阶级拥有了话语权,新时代的审美也发生了巨大的变化。新古典主义取代了洛可可艺术,新古典主义排斥洛可可艺术的轻佻浅薄的享乐,也否定了巴洛克艺术的冷冰冰的华丽。新古典主义的代表雅克-路易·大卫的自画像中可以看出革命时期的人们的服饰的变化。这时的时装被设计成线条简洁,自由、不受拘束,四肢得以充分的舒展,再也没有旧制度中的花哨华丽,颜色也变得朴素。宫廷时装让位给了资产阶级时装。除了简洁与适合人体活动,资产阶级服装的另一个特点是款式一致,人人都是平等的公民,因此穿着都基本一样。

从君主时代到大革命时期,艺术家的服饰有着强烈的政治意味和象征意义,一如他们的作品只关注历史、宗教等宏大叙事。

早期现代主义画家:艺术范的穷样子

19世纪中晚期,塞尚、梵高和高更等现代主义绘画的大师们,不再像鲁本斯、华托、布歇一样把自己装扮成贵族,也不再如法国大革命时期的路易·大卫一样,用服饰来强调革命者的身份,现代主义的大师在意的是艺术家的身份。

梵高甚至懒得装扮成一个体面的绅士。自画像里的梵高穿着农民的粗布衫,戴着草帽,一脸的阴郁落寞,他笔下的人物也不再是贵族和英雄,而是自己以及身边的普通人,这时的艺术从描绘历史人物走向表现真实的人。

梵高、塞尚对抗的不仅仅是传统画院的技术和观念,他们要对抗的是整个时代的审美与腐朽。比起给贵族画像并且自己也装扮得像上层阶级的古典主义画家,梵高和塞尚无论是衣着还是他们的作品都难以获得大众的认可。梵高在阿尔的时候,有八十多个人给市长写信,要把梵高送进疯人院,小孩子跟在衣衫褴褛、包着耳朵的梵高后面喊着让他把另一只耳朵也割掉。隐居乡下的老年塞尚同样被一群小孩跟着在后面扔石头。彼时的群众并不在意艺术家的身份与观念,他们尊敬的是楚楚衣冠。

19世纪末20世纪初,巴黎聚集了几千名前卫艺术家,蒙马特高地和蒙巴纳斯的艺术家们的自由、不羁、漂泊,最符合我们今天对于“波希米亚艺术家”的浪漫想象。他们的衣着也反映出某种艺术流派的兴衰。蓝色时期的毕加索住在破烂的“洗衣船”里,终日赊账度日,自然谈不上衣着体面。1913年,从蒙马特高地搬到蒙巴纳斯的毕加索阔了,西装革履,手腕上戴着金链,口袋里插着精致的绣花手帕,他的西班牙朋友都认不出他了。

早期的马奈尽管受到公众舆论和保守势力的排斥,但他还是尽量穿得像个体面的绅士,总是三件套的黑西装,配上整齐的领结或者丝巾。马奈自己穿得时尚,他笔下的巴黎女郎也是风姿卓越、风情万种。19世纪的巴黎已然是世界时尚之都,比起古典艺术家笔下的贵族妇女的浮华服饰,马奈笔下的巴黎女郎衣着和饰物优雅清新,自信而充满活力,更具现代气息。马奈的《春天》里的巴黎女郎俨然就是巴黎的优雅品位和法国女性气质的纪念碑。

但是比起马奈和毕加索,大多数的巴黎前卫艺术家的作品都不好卖,大多都像蓝色时期的毕加索一样以画作抵债。今天的国产小资所钟爱的波希米亚时装,布料繁多、装饰繁复、设计繁琐,而当时蒙马特高地的这一群波希米亚的祖宗们,却穷到布也不多一块,他们的衣服常常是公用的,甚至餐巾都是公用的。

当时蒙马特高地和蒙巴纳斯的艺术家穷到连衬衣和领带都买不起,在去高尚场所消费时,用一块硬纸板镶在胸前画一根黑领带,这肯定不是周星驰电影的首创,艺术家雅里去音乐会的时候就经常这么干。

中晚期现代主义画家:门派繁多各穿各的

20世纪中期开始,现当代的艺术家不再像君主时代的艺术家一样,通过服饰来提升自己的阶层,也不再需要像印象派或者巴黎画派一样,通过平凡的服饰来挑战传统旧审美以确立自己的新派艺术家的身份。现当代的艺术家的服饰与艺术主张几乎没有任何关联。

一代宗师杜尚穿得像个谨小慎微的小知识分子,博伊斯像个退伍的老兵,沃霍尔一身正统西服,丝毫看不出他们气吞山河、翻云覆雨地改造艺术史的大师气魄。

作为美国的文化英雄,波洛克总是穿着邋遢的牛仔裤和看不出颜色的衬衫,他与罗斯科一样,都穿得像个领取救济金的落魄中产,衣着无法反映出他们作品中的浓烈的个人主义色彩,我们也看不出平凡衣着包裹着的粗野狂放的灵魂足以颠覆欧洲艺术的精致优雅、对抗苏联社会主义艺术。

蒙克的《呐喊》穷尽人世间的惊怵、恐惧、孤独、苦闷,但是他平时就是一派西装领结的小商人模样。里希特、基弗穿得仿佛沉闷无趣的大学数学教授,看不出作品中的气象万千。霍克尼总是一身皱巴巴的休闲西服,看不出他运用色彩的奔放,“揭秘”文艺复兴大师作画秘密的大胆,用手机作画的新潮。

现当代艺术与传统艺术不一样,重要的不再是表面的技术、技巧,而是思想与观念,现当代的艺术家的服饰再也不像君主时代或者现代主义萌芽时期一样,能够表达一个艺术家的思想观念。

古代中国艺术家:文士衣冠乃阶层符号

传统的中国人物画“只画衣衫不画人”,人们不在意形似或个性,只描绘衣冠来反映一个人的阶层地位。

尽管许多文人画家就是进士、翰林,甚至董其昌这样的高官,远比欧洲君主时代伺候贵族的画家地位更高。但是中国的文人画家不会像欧洲画家一样衣着华丽,画像中的他们永远一付淡雅的文士打扮。宋代之后,成为统治阶层的文人就是最理想、最高贵的身份,文人的服饰象征着文人的生活方式、品位格调。不仅文人画家不会扮成贵族门阀的模样,就连皇上也做文士打扮,譬如《听琴图》里的宋徽宗和《是一是二图》里的乾隆。

但是在画像里永远都是疏淡雅洁、沉静儒雅的文士打扮的画家们,也被既定的人物模式淹没了自身的个性。浙派领军人物吴伟时常“大醉,衣履破”,徐渭、唐伯虎、祝枝山更是以豪迈狂放闻名,但是我们在画像里看到这些狷介狂野的艺术家跟严谨自律的文征明并无两样——都是正襟危坐或肃然直立的斯文书生,与“痴”、“狂”毫无关系。我们在古代画家的肖像画里看到的不是一个真实的人的丰富内心和微妙感情,只是衣冠代表的阶层符号和文化身份。

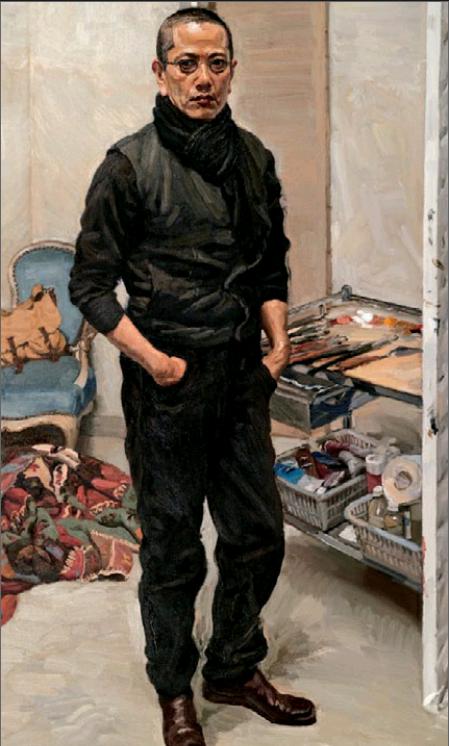

现当代中国艺术家:穿上需要象征的意义

如果说中国古代的画家一水儿的文士打扮淹没了个性,那么1960年代的艺术家也同样被统一的服饰淹没,他们与全国人民一样成了清一色的“蓝蚂蚁”。

“文革”结束后,艺术家开始摆脱“文革”的红光亮绘画与苏式美学,尝试现代主义艺术,但是他们对于艺术与服装的想象力还没有打开,他们的选择也很少,1978年第一届星星美展,镜头前意气风发的星星美展骨干们还是穿着“文革”时期的中山装和军装,他们最大的梦想就是能够把作品从家里搬出来,摆到公园和街道上让别人看一眼。

85新潮美术运动的时候,许多艺术家留起了长头发,戴起墨镜,穿起了喇叭裤与牛仔裤。艺术家不再穿中山装与军装一类带有强烈政治象征的“统一制服”。如果说“宽松”是禁欲主义的服饰(如修道士的长袍、和尚的袈裟和道士的道袍,乃至专制政治人物宽大的西裤),那么“紧致”就意味着开放与放纵,这时的前卫艺术家用紧身牛仔裤和喇叭裤来宣扬自己的叛逆、开放与放纵。

21世纪之后,面对无限多的选择,很多艺术从业者却又回到了传统服饰。水墨画家不用说,传统的中式对襟衫是衣橱必备。尽管我们已经失去了传统水墨画的语境与意境,尽管“新水墨”只有市场没有理论,但是新水墨画家穿上古装多少也算是个广告招牌。

贩卖传统文化的范曾,自然要穿上对襟衫。范大师的老对头黄永玉书读得少,没有范曾的文人情结,也不靠中式服装来标榜传统的身份,于是各种中西混搭—— 但是一定要贵。

同样是“新文人画”代表,朱新建解构了传统笔墨和解放了传统文人的禁欲主义,他并不在意传统服饰。而李津的享乐主义的饮食男女的反叛程度并没有朱新建那么彻底,还是得靠对襟衫强调自己的传统身份。

艾未未在做那个著名的砸碎陶罐的行为艺术的时候,像个民国闲汉一样黑布鞋搭配粗布衫。尽管这件作品表达的是艺术家与传统的决裂,但如果不首先强调中国人的身份,砸掉那个汉陶罐的行为则毫无意义。但是艾未未的另一件著名作品《瓜子》在泰特美术馆展出的时候,他穿了黑色的西装站在作品前留影,如果说砸陶罐时需要强调自己的中国人身份,那么在用“瓜子”来比喻亿万中国人形象的时候,他则需要穿着西装来突出“他者”的身份,以示对中国人的旁观姿态。

国产艺术家选择西装的并不多,西装是西方人的传统服装,因此怎么穿都不会显得突兀,不讲究的顶多像路人,我们国产艺术家弄不好就像乡镇企业家,因此很少看到艺术家穿西装,尽管他们搞西画。倒是新一代年轻收藏家喜欢穿西装出镜,但是他们与欧美藏家的传统而严谨的着装不一样,他们更像是随意的IT LOOK.

新生代艺术家似乎不太在意服装的象征意义,他们的选择五花八门,也跟自己的艺术主张没什么联系。他们的价值观与艺术观比上一代人更加国际化,他们并不在意传统的身份,甚至淡看艺术家的身份。

当代批评家的服装:从性冷淡风到五四青年

除了艺术家之外,当代艺术圈的策展人和评论家的衣服也颇为有趣,策展人皮力那颇具喜感的圆脸显然不适合文化精英最爱的禁欲系性冷淡风的黑色套装(梁文道和陈丹青的招牌),于是就干脆用白衬衫+西服(无领带)的IT LOOK来塑造精明强干的美术馆高层的专业形象。

藝术史家吕澎的西装里的白衬衫从来不套进裤子里,任由下摆飘飘,表示身兼历史学家的正统与文人的洒脱,冬天是黑色大衣加长围巾,一副五四青年的做派,暗示着知识分子的理想主义尚存。

艺术圈“教父”老栗的招牌行头是中式对襟衫,不像“教父”,倒是乡绅的派头,也暗合着老栗扶持体制外年轻艺术家的理想,仿佛明清的乡绅在庙堂权力的缝隙中发挥着影响力。

批评家朱其大概认为作为一个知识分子,思想比一切都重要,对于服装不屑一顾,永远都是中年发福的民工装扮,但是无论是古希腊、宋代中国、文艺复兴时期或者二战后的欧洲,这些知识分子的黄金年代里都难以看到这款不修边幅的知识分子模样,也算是社会主义特色。尖刻者也许还会这样想:他担心一旦服装与别人一样,就再也没有什么可以表示自己的另类与独特。