李江峰:一个纯粹艺术家的成长记

2017-04-15

北京画院,新中国成立最早、规模最大的专业画院,也是齐白石曾经待过的地方,聚集着一批成就斐然的国画家。然而,这所画院里有一位以风景油画声名鹊起的油画家,其艺术质朴又浪漫,具有强烈的视觉震撼力,可谓是当代风景油画领域的佼佼者。

她叫李江峰,1969年11月生于河北承德,23岁时因在中国美术馆举行油画个展而一举成名。二十多年来,她的作品屡屡入选全国美展、中国油画展、中国油画双年展等一系列重要展览,获得奖项无数,也多次被中国美术馆以及国内外其他知名机构和个人收藏。

我是偶尔在美术馆看到她的作品,一见之下再也无法忘却,在朋友的引荐下,终于有幸与她相识。了解她的从艺经历、艺术观念,对于读懂她的艺术,显然大有裨益。

“我要去北京!”

李江峰的童年,是在承德围场县城度过的。自有记忆始,她就喜欢拿笔到处乱画,书本啊、墙壁啊,处处有她留下的痕迹。她酷爱读连环画,对于《地道战》《地雷战》《南征北战》等,邻居孩子爱看战斗的故事,小江峰却着迷于书中穿戴奇怪的日本鬼子、国民党官兵,将他们的形象临摹得像模像样,从小学到初中,课本作业本的边边角角,都有她顺手所画的“杰作”,终于,念初中时被老师家访告状,说“这孩子上课不认真,将书本作业本弄得很不整洁”,小江峰因此被母亲狠揍了一顿。父亲一直比较开明,先做教师,后做警察,被朋友誉为“武行里的文人,文人里的武将”,他向女儿问明缘由后,没有简单地站在批评阵营的一边,反倒想着去引导女儿沿着兴趣发掘潜能。当年,围场县城没啥艺术气息,根本没有地方学画,慈父便将小江峰送到县城文化馆,请“懂点儿画的人”辅导辅导,在县文化馆,小江峰才第一次知道了“素描”“水粉画”等一丁点儿浅显概念。

后来父母工作调动,举家移居承德市。在那里,父亲请了个绘画私教,从专业上给李江峰辅导。母亲也很通达,这时候对她学画热情鼓励。当李江峰得知高中毕业可以报考文科、理科,也可以报考绘画专科,她兴奋极了,几乎就在那时,她萌发了报考艺术院校、将来做个画家的愿望。回忆艺术道路,李江峰认为,给她最多启蒙、最强动力的,还是父亲。她记忆最深的往事是:在她13岁那年,春节前后,父亲领着她去了一趟北京,看了天安门、长安街、白塔、颐和园,小小年纪的她暗暗发誓,长大后要住在北京,那才是她喜欢待的地方。

高中毕业,她考入的是承德师专(现为河北民族师范学院)美术系,这所学院令她不太满意,回忆起来,美术系的学习却依然愉快而美好,使她更坚定了绘画理想。

大学一毕业,她便决定去北京,去中央美院进修油画。父亲感到疑惑和不舍,与她做了一次严肃的深谈。父亲表示,他爱自己的女儿,如果女儿愿意过平稳生活,则希望她留在承德,安心找個教职,嫁个好人家,也方便父母随时能看到;但如果女儿执意要去北京追求绘画理想,那么,必须立志在绘画界“出人头地”,将来做一个真正的画家。父亲故意激将道,不想当将军的士兵不是好士兵,若没有做职业画家的决心,就别去北京蹉跎岁月了。

父亲言下之意,还是希望女儿留在承德,留在自己身边。但李江峰志存高远,她感到承德虽美,生活安逸,却不是自己向往的,她一个劲地承诺父亲说:我会成为真正画家的,我不愿意在小城市庸庸碌碌度过一生,为了画家梦,在北京吃再多的苦也心甘情愿!

就这样,她独自去了北京,参加了为期三年的中央美院“油画进修”。

三年时间里,父亲的那次深谈,始终萦绕在她的脑际,成为无形而有力的鞭策。

然而,承诺容易,做起来实属不易!置身中国美术最高学府的最初,她有点茫茫然,校园里高手如云,而自己绘画底子太薄弱了。但她生性不轻易服输,学习上如饥似渴,画艺很快突飞猛进,信心随之倍增。与此同时,通过各种交流,她的眼界大大拓宽,接触了中外许多名家绘画,感悟也渐多、渐深。回忆进修生活,多么甜蜜和幸福啊,那时她住在父亲精心选择的一个内部招待所,房间里摆满了心爱的干花、鲜花以及其他绿叶植物,在父母的资助下,她无忧无虑,心无旁骛地投身于绘画生活,日子过得非常纯粹,不谈恋爱,没有纷扰,每天两点一线,或在中央美院听课,或回住处看书、画画,简单而有规律。掌握了央美老师们传授的技艺,她在自己的小天地里,整天只琢磨着怎样将花草啊、瓶罐啊画得更有味儿。

彼时,身为父母庇护下的小女生,她尚未经历忧患,将一腔炽热的青春热情一古脑儿倾注在画画上,每天吃些简餐即开始画,时常忘记时间,画到深更半夜两三点钟,身体彻底疲乏了,才撂下笔倒头大睡。那时她已善于运用色彩去表现光影、表达情绪,尽情描绘着自己感悟到的美好生活的点点滴滴。那时的画作清澈明亮,跃动着青春的韵律。渐渐地,当积累了上百幅作品后,她开始梦想着办画展了。去哪儿办呢?她一下子就想到了五四大街上仿古风格的中国美术馆,以收藏、研究、展示中国近现代艺术家作品为重点的这座“国”字头美术馆,堪称艺术殿堂,我能去办展吗?她初生牛犊不怕虎,跃跃欲试。

听闻她的想法,老师、同学、朋友替她捏一把汗,善意地劝阻道:“何必一开始就去中国美术馆办展?许多老画家奋斗一辈子才举办一次画展的地方,你去办展,万一失败呢?”

李江峰不这么想。在中央美院的三年苦读和创作给了她底气。她内心笃定地想,“我才23岁,如果失败,能败在哪里了?”自己的作品能够被中国美术馆接受办展,就是对自己阶段性总结和肯定。其实,强大的动力和勇气也来自对父亲的承诺,李江峰的个性就是这样,要么不承诺,做出了承诺就一定要努力实现。于是,她在上百幅作品里遴选了69幅在中国美术馆展出,其中80%是静物,20%是风景。从资料上看,23岁的李江峰在中国美术馆举办个展,大约是这座中国最高级别美术馆迄今为止所举办的最年轻的画家个展,靳尚谊、詹建俊等著名油画家都去观看了,李江峰小荷才露尖尖角,一时间收获了许多赞誉和鼓励。

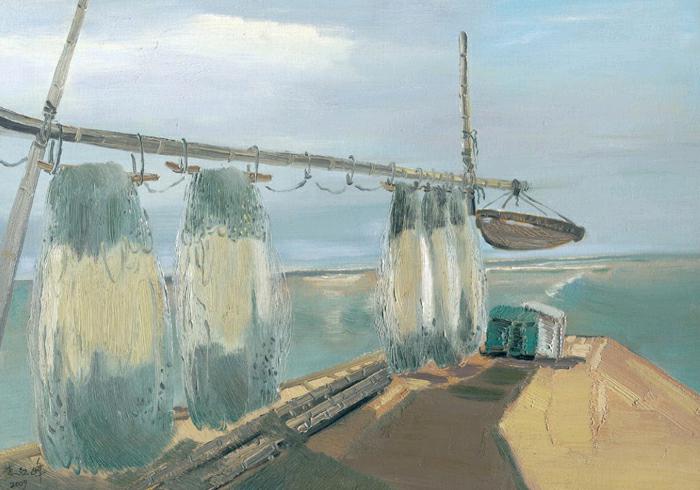

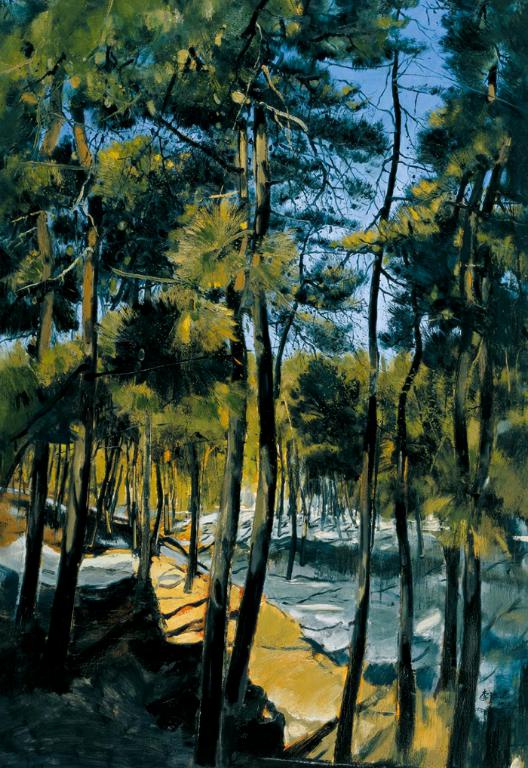

1993年的个展,成为了她艺术生涯的重要标志。此后她参加过诸多全国性大展,但迄今有过的三次个展都在北京、都在中国美术馆举办,其中第二次个展是在2012年;第三次与管朴学联袂举办“双个展”,是在2015年,中央美院院长范迪安从学术上分析了李江峰将西方意味的表现语言转向中国式的写意语言,对她融入“书写性”的语言风格高度评价,他撰文写道:“近年来,李江峰的作品愈发以中国式的‘墨黑为主调,如同水墨艺术的塑造方法,把自然之景、空间之物提纯为‘墨黑的世界。在她的一系列以树木为主体的作品中,这种融汇水墨艺术的感觉特别清晰。林木茂密、笔意形态各异,云气穿贯、犹如水墨的‘留白。”他表示:“这种语言样式对于当代中国油画来说是一种有价值的贡献。”

生活的磨砺

说回23岁时举办的那场夺人眼球的个展,吸引报纸、杂志、电视台连篇累牍地给予了报道或评论。纷至沓来的夸赞,多少让她有点儿飘飘然。彼时,母亲下海经商顺利,家里经济状况越来越好,享受“啃老”带来的养尊处优,她开始思索未来,绘画道路究竟怎么走。

家里经济状况再好,人生道路和艺术探索,无人可以代劳,必须依靠自己。但创作题材如何拓展?绘画技艺怎么提高,她一度迷惘了,竟为此徘徊了好几年。那些日子里,她一边阅读,一边发呆,有点儿无所适从。1995年,25岁的她渴望“呼吸更加新鲜空气”,于是一连三年,她陆陆续续去河北邯郸的峰峰矿区—— 历史悠久的磁州窑产地,深入了解白地黑彩陶瓷的文化脉络,并亲身参与烧窑,在另一种不同于绘画的艺术表达里静心去感悟、去积淀。烧制陶瓷真可谓自找苦吃,常常弄得浑身脏了吧唧,但恰恰在这过程里,她又感觉到创作之快乐。

1997年年底,她恋爱了,爱情让她对人生、对自我有了更加深入的认识。

2000年,她以“特殊人才”被廊坊师范学院引进。也是这一年,她以学者身份被派往欧洲考察。三个月时间里,她徜徉在意大利大街小巷,细心观摩了文艺复兴以来的丰富艺术,雕塑啊、绘画啊,美不胜收。继考察意大利后,又顺道走访了邻近其他主要国家的美术馆、博物馆,领略了欧洲诸多大师的原作风采,这样,既开阔了视野,也促使她自问:人类艺术拥有悠久而璀璨的历史,自己过去的那些画作,算什么呢?!

她甚至有点儿不自信了——“我是不是还应该画下去?”

怀着这样的情绪,她一回国,就对追了自己两年的男友说:“我们结婚吧!”

这是感情水到渠成的结果,但毋庸讳言,也是那时绘画迷惘的“产物”。

随后的四五年时间里,她结婚、生女,全部身心都倾注在家庭生活里,远离了画画,相关的烦恼和迷茫也淡了,悉心相夫教子,孝敬双方父母,令她感受到尽一个女儿以及一个女人本分的充实。但恰恰在这个时期,当她每每想起自己的绘画理想,她又倍感煎熬,深深地感怀,一个女性画家在艺术跋涉的路途上要饱经生儿育女的万般艰辛。其间,她挚爱的父亲因病去世,父亲一直是她头顶上的“一片天”,“天”突然塌了,她痛苦不堪。

以泪洗面的日子里,她情不自禁又想拿起画笔。

可是,沉寂了四五年,搁笔了四五年,再一次迎对画布,她既感慨,也犹豫:画还是不画?她决定继续画,决定顺从自己内心的呼唤,不辜负青春时的理想。

于是,在2006年前后,她安顿好孩子的抚养,便在京郊艺术区租了个200多平方米的工作室。她重新投入绘画,只是这一次投入更疯狂了。经历了家里顶梁柱的突然倒塌,站立于深沉的痛苦之上,她的绘画题材很自然地,由静物转向了风景。因为小资情调的花草瓶罐等静物实在无法承载心底的沉重和深厚,她不由自主选择更大尺幅的画布,尽情地将所有的痛苦、所有的情緒,像投掷色彩似的,将感觉“砸”向画布,她拼命地画,也只知道画。

或许她太沉浸于绘画世界了,或许还有别他原因,2010年,她的婚姻亮起了“红灯”。此时距离父亲去世没过几年,她怎么也没料到,第三者插足导致丈夫变心。

离就离呗,痛苦无处诉说,她便沉浸在画室,自己跟画作对话。从那时起,她不再画小尺幅的画,只画大尺幅的风景,二米宽的、四米宽的、六米宽的,画布越来越大,似乎只有这样,她才能将无法宣泄的郁闷、心痛、激情畅畅快快地交付给画布,她的画风由此发生巨变,从小情小调的趣味彻底地掉转方向了。

与我聊到这一段岁月,李江峰幽幽地说,“那段时间,我实际上是跟画布在恋爱,我很感谢它,感谢它帮我摆脱了痛苦的桎梏,让我像凤凰涅槃般获得重生,从小女人转变成一个很纯粹的艺术家。”

描绘“这一代”

从小情小调的静物转向寥廓天宇下的质朴自然,从小尺幅转向视觉震撼力超强的超宽尺幅,这是李江峰思想情感变化带来的一连串“火山爆发”。

奇怪的是,她为何对“葵野”、对“松林”这样的题材情有独钟?

原来,艺术家再疯魔、再狂热,一旦面对画布,往往是感性和理性并发。研读中外风景画家,我发现他们总是情不自禁去描绘最熟悉的事物,甚至痴迷地只画自家门前的田野、树木、道路、小店,而在描绘过程中,其个人的经历、学识、修养、趣味等得以综合地表现。

而李江峰呢,当她艺术心智日渐强大、手法日臻成熟的时候,她所有风景题材也一样不是源自天马行空的幻想之物,而是她熟悉的日常生活,以及根植于血液和骨子里的中国文化。

为什么狂热地画葵野?李江峰回忆道,小时候,坐落在围场镇的家是一栋平房,那里家家户户院子挺大,出门就能见到向日葵。奶奶每年率领孩子们在院子里种植葵花,葵花也是河北广袤大地上常见的农作物,在春天埋下葵花种籽,看着它们发芽长大,转眼到了夏天,葵秆节节长高,顶端的葵脸比孩子脸还要大,到秋天就成熟了,摘下一只葵脸便能收获一堆颗粒饱满的葵子儿,晾干,炒熟,等分给孩子们,一个礼拜吃几次,那是童年最美味的零食。

对于一年一轮的葵野,李江峰的记忆根深蒂固,它们可供观看,可供嬉闹,选取它们入画,她无须苦思冥想,凭记忆就能默画出千姿百态,而且随着心情不同,能画出葵野不同的气质和精神。画着画着,越来越顺手,那时参展的题材都是各种葵野,好评也滚滚而来。

李江峰是个善于反思的人。当她画向日葵画到时时感到“很顺”的时候,自己反而冷静了,也警惕了,扪心自问:我还要画葵花多久呢?能否开拓新的题材?

那些年,作为频频参展和获奖的油画家,李江峰经常被邀请参加各种机构组织的艺术家采风。与同行们一起深入生活,尤其置身于各地的大自然,让她获得很多感悟和快乐。

有一次去山东临沂,去孟良崮战役纪念馆,想看看国民党“第一王牌”师长张灵甫的事迹,傍晚四五点钟从山底走向山顶时,正处于逆光,迎面而来的一棵棵高大松树,令李江峰感到无比巍峨和肃穆,她突然间产生了创作冲动,我要画松树!我要画松树!

回北京的路上,这一欲念越来越强。她有关松树的记忆闸完全被打开了。

原来,她从小嬉戏长大的围场县城,便是非常丰富的“松树王国”。这也是承德人最为自豪的,因为家家拥有一个共同而伟大的后花园—— 避暑山庄。山庄里面,树龄达三五百年的古松树多达成百上千,小时候她数也數不过来。她一闭眼能清晰地忆起小时候和伙伴们嬉戏玩耍的松树林,夏天在那里捉蚂蚱,冬天在那里打雪仗。那一片松树陪伴了她的成长,刻录在了她的脑海,哪棵树长成怎样,可以说历历在目,顺手能画。

有了孟良崮的感悟,又有了童年的积淀,她以古松为题材,才思如泉涌。

古松并非外人所想的,只有肃穆等类似的面目,而是千姿百态,她聊起这,如数家珍。朝霞初露,夕阳落山,雨后初晴,白雪压枝,松树都会呈现着不一样的气息。站在古松林中,她有无穷无尽的联想,尤其相比松龄,人的一生实在短暂,只是自然界的匆匆过客。一连好几年,李江峰每次回承德老家,都会去看望古松们,感受它们的气息,甚至听懂了它们的风中絮语。她细心观察松树,怀着充沛的情感和深沉的思索,渐渐将松树们描绘得出神入化。

松林与葵野,成为李江峰风景作品的两大亮点,展露了她的博大胸怀和独特审美。

想做“齐白石”

以传统国画著称的北京画院,多年来向社会广罗了许多拔尖人才。

这座画院于1957年成立,周恩来出席成立大会并作长篇讲话。当拥有过齐白石、叶恭绰、陈半丁等艺术大家的专业画院,在2010年再次不拘一格公开招考艺术家时,李江峰也欣然报考了,通过严格考试,她跻身了北京画院职业画家的行列,却以油画女将立足。

严格地说,李江峰早在1990年代就以职业艺术家扬名江湖,然而通过公开公平的考试而被权威的画院录取,她感到对九泉之下的父亲是一个极大安慰。她暗暗以前辈艺术大师为榜样,志在攀登更高的艺术峰巅。当有朋友问:江峰,你到底想成为一个怎样的画家?她曾毫不犹豫地表示:“我想成为油画界的齐白石!”听起来,耐人寻味!

在文人相轻的当下,城府深的艺术家谈起自己向往的“高度”,往往擅“装”,似乎表达得越深沉越有水平。李江峰呢,习惯了直来直去,坦率地表白。她承认自己是一个有目标的人,一旦心底竖立了“做油画界的齐白石”这一标杆,心里便有了奔头和盼头。

当然,谈及这些话题,李江峰并未盲目乐观,也很谦虚,她笑呵呵地说:要成为大师级的画家,说说简单做起来很难,也许我很努力了也未必成为大师,但我愿意像大师般精益求精,不断向更高的目标挑战,奔跑在这样的艺术道路上,我充实,我快乐,这是我根植于血液和骨子的需求,跟吃饭、穿衣、睡觉一样,是生存的必需,也是生存的意义。

李江峰就是这般专注和执拗!如今,她的女儿渐渐长大,快要升高中了;画院以及家里的经济状况越变越好,她的绘画生活也随之越来越纯粹,那是她的生活本色,每天,要么在画室绘画,要么在去绘画工作室的路上,只有绘画,才给了她无穷无尽的乐趣。

当然,李江峰也是一位有情趣、懂生活的人,她时常会去看个电影或话剧;她酷爱听音乐,一出门便像潮男潮女戴上耳机,沉浸在音乐里,耳机弄坏了好几副呢,她却痴心不改。她还喜欢植物,喜欢鲜花,几乎每周自己去买,家里、工作室里摆得处处弥漫着芬芳。她也喜欢美食、红酒。她每天至少喝两次咖啡,自己现磨自己煮,咖啡令她精神振奋。

她就这样,享受着从事绘画带来的种种美好!