《献给爱米丽的一朵玫瑰花》之叙事解读

2017-04-13魏斯华

魏斯华

(闽南师范大学 文学院,福建 漳州 363000)

《献给爱米丽的一朵玫瑰花》之叙事解读

魏斯华

(闽南师范大学 文学院,福建 漳州 363000)

从叙事学角度对《献给爱米丽的一朵玫瑰花》进行解读,分析其叙述视角与叙事时间。小说叙述视角交错多变、转换自由,造成叙事时间错乱别致如同行走迷宫,模糊过去、现在和未来的时间界限,产生了读者对爱米丽解读不尽的文学艺术效果,凸显了献给爱米丽一朵玫瑰花的丰富内涵,爱米丽的故事超越现实,有一股恒久的精神之蕴。

《献给爱米丽的一朵玫瑰花》;叙述视角;叙事时间

福克纳在获得诺贝尔文学奖颁奖典礼上说过:“诗人和作家的职责就在于写出这些东西。他的特殊的光荣就是振奋人心,提醒人们记住勇气、荣誉、希望、自豪、同情、怜悯之心和牺牲精神,这些是人类昔日的荣耀”。[1]255福克纳以其职责与独特视角写出了一本本流芳百世的长篇小说,为他赢得了声誉。他的短篇小说虽没有长篇小说那般引人入胜却也跌宕起伏堪称经典。《献给爱米丽的一朵玫瑰花》是福克纳第一篇发表的短篇小说也是其代表作。小说描述了一位名叫爱米丽的没落贵族,她的一生大略没离开过她居住的那栋白色四方形大房子。她的一生与他人没有多大关系,却给他人演绎了神秘另类的传奇。她孤独高贵,冷酷漠然,她可怜可恨,有着说不尽的特有魅力。在其死后人们才发现爱米丽的秘密,这位没落贵族死于生命的自然终结,秘密却震惊了世人。她可怜可叹的一生,令人在惊悚之余不觉扼腕叹息。福克纳运用独特的艺术方式为人们呈现了如此爱米丽。

一 自由多变的叙述视角

“叙述视角体现的是一个故事叙述行为发生时谁在讲故事、以谁的眼光讲故事、讲谁的故事和向谁讲故事四个方面的要素”。[2]150小说中很多人物都在讲述爱米丽的故事,读者以其所呈现的人物不同的叙述视角得知爱米丽的片段式故事,文章显得曲折离奇。总的来说,这部小说是半封闭式的叙述结构和内在聚焦叙述模式。内在聚焦“即由一个人物从某个固定立场上或从一些不同的立场上讲述的,或者是从若干人物的观点讲述的”。[3]103小说在展现爱米丽其人时总是聚焦某类人的视角。在第一章节中,福克纳运用了第三人称隐含叙述者以有限式叙述视角讲述爱米丽的故事,读者跟随隐含叙述者的视角看到、听到爱米丽去世、不交税的事情。第二章节,第二句中出现了第一人称叙述视角“我们”,这一视角的出现拉近了读者与爱米丽的距离。“我们”看到她父亲死后她心酸挽留,孤独无助,她生活奇特,恋爱杀人。 “我们”听到她冷酷无情的说话,“我们”始终以一种旁观者的态度关注着她,因为她“始终是一个传统的化身,是义务的象征”。[4]39“ 我们”用一种奇幻的色彩看爱米丽,因为她是特立独行的贵族,她不纳税,她闭门谢客,她是个“有着疯癫的血液”[4]43的人。“我们”无法理解爱米丽,就像“我们”无法理解她所处的那个时代。她如同小镇上的幽灵,人们一般都不敢靠近,所以人们的态度也是随着爱米丽故事发生发展而变化。当她父亲去世时,“我们”都非常同情她。章节中还以妇女们的视角,呈现出爱米丽对任何男子没有爱情的一面,这也令人为她难过。第三章节中除了“我们”这一视角外,还出现了妇女们和老人们的视角讲述爱米丽恋爱、买毒药的故事。第四章节和第五章节中均是通过“我们”来讲述爱米丽杀人,与世长辞。纵观全文,叙述视角在“我们”、参议员、妇女们、他们、一群群孩子、老人们之间自由转换,这些叙述视角的变化让读者以各类人物的身份感受着爱米丽其人,她的形象不再是单一呆板而是立体丰富起来。

小说叙述视角多变、转换自由但以 “我们” 第一人称叙述视角为主,“第一人称体验视角的一个显著特点在于其局限性,读者仅能看到聚焦人物视野之内的事物,这样就容易产生悬念”。[5]128悬念是短篇小说受欢迎的重要因素。读者在悬念中全身心投入到故事中,根据自己理解对爱米丽进行合理的推断,期待水落石出的那一刻。

小说中 “我们” 这一第一人称叙述者相关问题一直以来也备受争议。“我们”在小镇上到底是什么身份?首先“在回忆起爱米丽征税这件事时,小说中讲‘Each December we sent her a tax notice’[6]128说明这里的叙述者‘我们’是爱米丽的下一代人”。[7]104其次根据小说“我们”第一次出现时 “我们都相信一定会和她结婚的那个人”,[4]41和第四章节中“因为荷默自己说他喜欢和男人来往,大家都知道他喜欢和年轻人在麋鹿俱乐部一道喝酒”[4]46“我们倒因为缺少一番送行告别的热闹,不无失望之感”[4]46以及“在那时,我们已经成为一个阴谋策划小集团,我们都是爱米丽的盟友,帮助她避开她的堂姐妹”[8]218,最后总结这些信息,显示出“我们”最有可能是一群青年。这群青年待人真诚热情,对爱情充满期待,好于热闹,热于起哄,总有意无意的关注着爱米丽。

以“我们”这一群正值青春年华无忧无虑的人物视角讲述爱米丽的故事,使爱米丽的形象不是那么可怕丑陋,而是为爱勇敢不惜一切的追求者,她是那个时代的又一丰碑。这可以说是新时代青年的视角。这一代人通过自己所见所闻关注着爱米丽,他们好奇爱米丽那个贵族式的生活时代,对爱情有着自己的追求和理解,他们怀揣着梦想,同情和理解爱米丽。“在爱米丽小姐的爱情和婚姻的问题上,新一代的‘我们’所持的是现实和功用的态度,军事上和政治上的失败带来经济和政治的变故,使南方庄园贵族式的时代永远地消失了,南方的荣耀已被埋葬,成为历史,成为过去,而现在抓住眼前的才是最重要的”[9]68通过这一视角,读者感知到眼前的爱米丽不依靠,不畏惧,神秘莫测,特立独行,甚至感知到她的杀人犯罪毒死情人的行为不是残忍可恶而更多的是无奈心酸,她的所作所为是为爱献身,是追求个人幸福生活的英勇无畏,从而产生了对爱米丽可怜同情之感。

自由转换复杂多变的叙述视角,显示了福克纳高超的讲故事能力。福克纳通过各类人物让读者感受到了爱米丽身上既有传统的可悲性也有对爱情追求的新兴性,使读者对爱米丽有了一个无意识的整体感觉,带来一种开放式想象,这种开放式想象激发了读者对爱米丽的形象解读。这种解读是多重性的,是永远描述不尽的,小说的文学性也就由此产生了。

二 诡异迷宫式叙事时间

小说时间分为小说故事时间和小说叙事时间。“小说故事所具有的时空性,是指故事内容所表现出的时空特点。具体来说就是,故事中的人物、事件、情节以及人物、事件、情节所依附的社会场景的时间特征,它以小说故事与历史时段的对应关系为基础”。[3]299“ 而所谓的‘文本时间’(也可以称为‘叙事时间’),则是故事内容在叙事文本中具体呈现出来的时间状态。是作者对故事内容进行创作加工后提供给读者的文本秩序”。[10]252

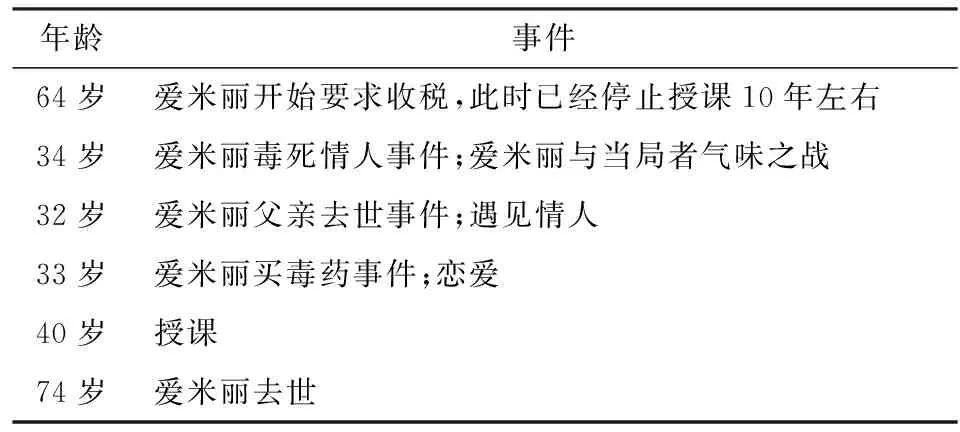

由于叙述视角的多变,导致小说的叙事时间呈现出迷宫式模糊性与诡异性。小说以爱米丽过世,全镇人都去送丧开始叙述。“爱米丽小姐在世时,始终是一个传统的化身,是义务的象征,也是人们关注的对象”[4]39男人送丧表达了爱慕敬意,女人送丧表达了嫉妒羡慕。接着逆序叙述了同时代当局者赦免爱米丽纳税,后一代要求爱米丽纳税,爱米丽拒绝了纳税的故事。随后简述爱米丽因为气味的事战胜了同时代当局者和爱米丽的父亲去世两件事情。第三章节和第四章节插叙爱米丽与心上人荷默·伯隆恋爱以及爱米丽购买毒药,爱米丽开授瓷器彩绘课和爱米丽死去等事件。最后小说以举行爱米丽丧礼发现荷默·伯隆干枯尸体结束全文,首尾圆合,前后呼应。小说为读者呈现了几乎是爱米丽一生的生活事件,但仔细推敲却发现爱米丽在什么年龄发生了什么事情始终存在着疑惑。表一表现的是小说叙事时间所呈现出来的爱米丽各个年龄阶段所发生的事件,其中所列年龄为推敲所得的大致年龄。

表一 小说叙事时间所呈现的爱米丽各年龄阶段发生的事件

福克纳运用了时间错乱的叙事方法,给读者呈现的是插叙、逆序且毫无逻辑可言的时间阶段,读者通读全文得到的是凌乱破碎、模糊不清的时间画面,好似身处迷宫,产生一种意识流的知觉。读者需要经过自己仔细解读文本、推敲故事时间,才能了解爱米丽的生平经过,还原一个完整的爱米丽。

读者可以根据人们在爱米丽74岁死亡参加丧礼时发现“楼上那块地方有一个房间,四十年来从没有人见到过”[4]49往前推敲荷默死于爱米丽34岁时。根据这一主线左右推敲,爱米丽的生平时间阶段大致可以呈现出来。

爱米丽在30岁之前处于父权的影响,一直单身。“爱米丽小姐和像她一类的女子对什么年轻男子都看不上眼”,[4]43傲慢的父亲也总觉得没有人配得上自己的女儿,所以他 “赶走了所有的青年男子”。[4]43父亲去世时她32岁,那年夏天她遇见了荷默·伯隆,一个“个子高大,皮肤黝黑,精明强干,声音洪亮”[4]44的修路工头。荷默工头的工作性质显示了他与镇上人的不一般,他独特,无论走在哪里,人们总能听到他呵呵大笑声。久居深闺的爱米丽一见到能言善辩的他便被吸引住了。一年后当她发现她深恋的荷默“是无意于成家的人”,[4]46她买了毒药。没过多久已经离开的荷默又返回小镇之后就消失了,这年爱米丽34岁。

34岁的爱米丽继续着她的生活,整整六个月没有出门。她全心全意的享受着“新婚快乐”,但情人尸体难闻的气味从家里散发出去了,当局者却只能像盗贼一般蹑手蹑脚在她屋子外潜行,撒上石灰,而她坐在窗边冷淡目视着一切。

40岁时爱米丽百无聊赖对外教授瓷器彩绘课,这时她已经被赦免了纳税。64岁时当局者给她寄去一张纳税通知单,无果后,又寄去一封公函,通知她到长官办公室去一趟,再次无果后,镇长亲自写信说登门拜访或派车接她出门,终于她回信了,但信里她只字未提交税而是表示不出门还寄还了纳税通知书。爱米丽这般态度着实惹怒了当局者,他们决定拜访,“自从八年或者十年前她停止开授瓷器彩绘课以来,谁也没有从这大门出入过。”但这一次比吃了闭门羹还受罪,爱米丽态度生硬,语调冷漠,一直重复着那句“我在杰弗生无税可纳”。[4]41当局者只能无奈的离开。爱米丽生活又复往常,在74岁时死于疾病终了此身。

在还原爱米丽生平阶段时,爱米丽40岁对外进行授课,教授六七年的时间,然后64岁开始被要求收税,此时已经停止授课八年或者十年左右,这里时间分析还存在矛盾,不能明确的将其一生时间阶段连贯起来,产生了一种诡异的时间氛围,从而与现实拉开距离,爱米丽或实实在在存在过,或根本就是叙述者虚构出来的一个人和故事。这可以说是文学虚构的魅力。从作者方面来说,福克纳更多的是给出一个明确的时间点,却没有一个起始时间,爱米丽生于哪年始终是一个迷。就算是给出了第一章节中出现的1894年这个时间,对于爱米丽的生平也只是一个模糊时间意义。“时间精确,应该让人感到清晰,但是由于没有交代叙述起始的时间,就没有整体的感觉,所以时间虽然精确到几点几分,可每一个精确的局部时间,都会让你产生一种糊涂的感觉,除非你把它全部算出来”。[11]308小说就是利用爱米丽生平的五个阶段起始时间都不明确,只有简单的时间描述,这样一种大致时间的叙事手法模糊了小说人物爱米丽的过去与现在,使爱米丽独立于时间长河中,栩栩如生。此外利用模糊时间来展现一种奇幻的哥特式氛围,从而烘托和深化主题,使小说有一种说不尽的爱米丽的独特无穷韵味,深刻而不枯燥。

三 献给爱米丽一朵玫瑰花

在“我们”看来,爱米丽是高贵诡异,独树一帜的。她坚强,敢于追求和坚定自己的理想而做出令世人诧异的事件。虽然她也是旧社会的代表,年老丑陋、身材肥胖,“头发越变越灰,变得像胡椒盐似的铁灰色”[4]47,美貌毫无,但在“我们”眼中,“她就这样度过了一代又一代——高贵、宁静,无法逃避,无法接近,怪癖乖张”[4]48, 就是这样一个女人令女人们驻足望而观之,令男人们退避三舍而敬之。

“我们”献上玫瑰花,因为爱米丽的精神是对新社会到来的鼓励,是追求独立,追求爱情,是抛弃传统守旧,遵照自我!“我们”要献上玫瑰花,因为爱米丽逝去宣告了旧社会的终结,代表了传统的坍塌,那个为荣誉为习俗而存在的传统世界已经逝去,“我们”为缅怀过去、期盼未来献上这一朵玫瑰花。

献给爱米丽这一朵玫瑰花,是与爱米丽同处于上流社会的不甘堕落者;是爱米丽身后无数追求爱慕者;是渴望如爱米丽那般执着勇敢,追求幸福者;也是读者这群同情洒泪者献给说不尽的爱米丽!

爱米丽以其独特魅力影响着一代人,甚至是后来人。作为献给爱米丽的一束花,是玫瑰花,而且必须是玫瑰花。玫瑰花是火红火红的,代表了旺盛的生命力,它骄傲耀眼,温柔中带着荆棘,孤立中带着桀骜,象征了爱米丽平凡却独特的一生。

“整篇小说的叙事口吻是冷静的,但是通过只言片语,细心的读者仍然会看到福克纳对艾米莉小姐的命运乃至对整个南方的既爱又恨,既冷又怨的复杂心理”。[8]225这一朵玫瑰花是作者献给爱米丽,也是作者献给自己内心,代表了那对南方传统逝去的深深眷恋,玫瑰花象征了作者心中的不舍之情。

四 结 语

《献给爱米丽的一朵玫瑰花》是福克纳最受欢迎的短篇小说。福克纳利用其独特的叙事手法,娓娓道来爱米丽生平故事,以最后发现干枯死尸结束全文使读者读来毛骨悚然印象深刻。在叙述视角的自由转换下,爱米丽的面纱始终处于半遮半露,她模糊不清的形象如同迷一般谲诡。爱米丽形象是读者说不尽的,她以可悲可叹的方式占有情人,她的爱情是独特的,是悲剧式天长地久。时间是永恒的,过去、现在和未来都不过是时间流域里的波痕,在时间的长河里所有人都会被淹没,但有些人却可以以一种精神恒久的存在,比如爱米丽。为爱杀人,这是人人所抗拒的甚至是反感的,但福克纳笔下的爱米丽为爱杀人却揭示了人深层潜意识里的欲望,揭露了人们内心也有着如爱米丽那般,不顾一切,为爱疯狂。“在五个小节中,时序来回颠倒,故事悬念迭出,福克纳正是通过这种非传统的叙述手法来迫使读者注意故事的有关时间的主题。”[4]351在时间的刷洗下,爱米丽有了一种恒久的精神之蕴。这也是福克纳小说之所以长盛不衰的理由。在爱米丽的坟头依然躺着耀眼火红的玫瑰花。

[1] 李文俊. 福克纳评论集[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1980.

[2] 祖国颂. 叙事的诗学[M]. 合肥: 安徽大学出版社, 2003.

[3] 特 雷·伊格尔顿. 二十世纪西方文学理论[M]. 伍晓明,译. 北京: 北京大学出版社, 2015.

[4] 威 廉·福克纳. 献给爱米丽的一朵玫瑰花:短篇小说集[M]. 李文俊,陶 洁,译.南京: 译林出版社, 2015.

[5] 申 丹,王丽亚. 西方叙事学:经典与后经典[M]. 北京: 北京大学出版社, 2010.

[6] Faulkner,William. Collected Stories of William Faulkner[M]. New York: Random House, 1977:128.

[7] 任 龙.《献给爱米丽的一朵玫瑰花》的叙述者新探[J]. 齐齐哈尔大学学报, 2015(4): 103-107.

[8] 范革新. 美国短篇小说赏析[M]. 北京: 新华出版社, 2006.

[9] 丁小雨.《献给爱米丽小姐的一朵玫瑰花》的时间哲学[J]. 中华女子学院山东分院学报, 2008(1): 67-71.

[10]童庆炳. 文学理论教程[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005.

[11]董小英. 再登巴比伦塔——巴赫金与对话理论[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1994.

A Narrative Interpretation ofARoseforEmily

WEI Sihua

(College of Literature, Minnan Normal University, Zhangzhou 363000, China)

The paper interpretedARoseforEmilyfrom the perspective of narrative, especially narrative perspective and narrative time. Narrative perspective in the novel was complicated and freely changed, which brought narrative time disorder. It blurred the past, present and future. Emily was vivid and lifelike from readers' aspect. It had literary and artistic effect, and highlighted the rich connotation of rose. Emily's story was beyond the reality, bearing an enduring spirit.

AroseforEmily; narrative perspective; narrative time

2016-09-29

魏斯华(1990-),女,湖南怀化人,硕士研究生,研究方向:比较文学与世界文学。

I106.4

A

1671-1181(2017)01-0048-04