流动人口、身份认同与城市包容:从纸质媒体看珠三角代耕农的社会角色

2017-04-13向安强高婷梅畅安宓

向安强+高婷+梅畅+安宓

[提 要]代耕农是珠三角城市化进程中所产生的特殊边缘弱势群体,其在政治权益、经济利益和社会保障等方面都受到不平等待遇,社会甚至对他们产生误解。他们需要大众媒体这一快速、有效的平台来维护自己的正当权益。但媒体在构建代耕农社会角色的过程中,往往存在偏见,从而间接降低了代耕农的社会地位,影响了代耕农的身份认同。纸质媒体作为一种最为普及的大众媒体,对代耕农的报道直接影响了受众对代耕农社会角色的认知和态度。媒体作为重要的沟通桥梁,应该客观、全面、准确地塑造代耕农的社会角色,对其表现出应有的包容与关怀,保护他们的合法权益。

[关键词]代耕农;纸质媒体;社会角色

[作者简介]向安强(1960—),男,华南农业大学公共管理学院社会学系教授,研究方向为农村社会学;高 婷(1989—),女,华南农业大学公共管理学院社会学系硕士生,研究方向为社会学;梅 畅(1996—),男,华南农业大学公共管理学院社会学系学生,研究方向为社会学;(广东广州 510642)安 宓(1990—),女,广东工业大学管理学院信息管理系学生,研究方向为管理学。(广东广州 510600)

[基金项目]国家社会科学基金项目人口社会学课题“珠三角农业人口流动过程中‘代耕农及农村社会稳定问题研究”(10BRk006)

代耕农是珠三角城市化进程中所产生的特殊边缘群体,20世纪80年代初,珠三角经济飞速发展,当地农民纷纷“洗脚上田”,于是,出现了代耕农这个特殊群体;[1][2]他们离乡不离土,告别自己的家乡来到珠三角地区辛勤劳作,解决了土地抛荒,为城市市场提供了丰富的农产品,为经济社会的发展做出了贡献。[3]但由于他们的特殊性,社会各界对代耕农的认知很少,他们处于社会的最底层,是一个弱势的流动人口群体,他们最基本的生活得不到保障,更不用说其他方面的权益。

被社会视为“弱势边缘群体”的代耕农,在政治权益、经济权益和社会保障等方面都受到不平等待遇时,最好是通过大众媒体这一快速、有效的平台来帮助他们维护自己的正当权益。绝大部分的媒体报道能从关心呼吁的角度关注代耕农问题,但媒体在构建代耕农社会角色的过程中,往往存在偏见,凭借本身的主观分析,给代耕农套上不应有的“污名”。从而间接地降低了代耕农在社会上的形象和地位,影响了代耕农的身份认同。纸质媒体作为一种最为普及的大众媒体,对代耕农的报道直接影响了受众对代耕农社会角色的认知,也同时影响了受众对于代耕农的态度。所以,媒体对代耕农进行报道时,要客观、全面、准确地塑造代耕农的社会角色,对这一弱势群体表现出应有的包容與关怀。

一、纸质媒体关于“代耕农”的新闻材料分析

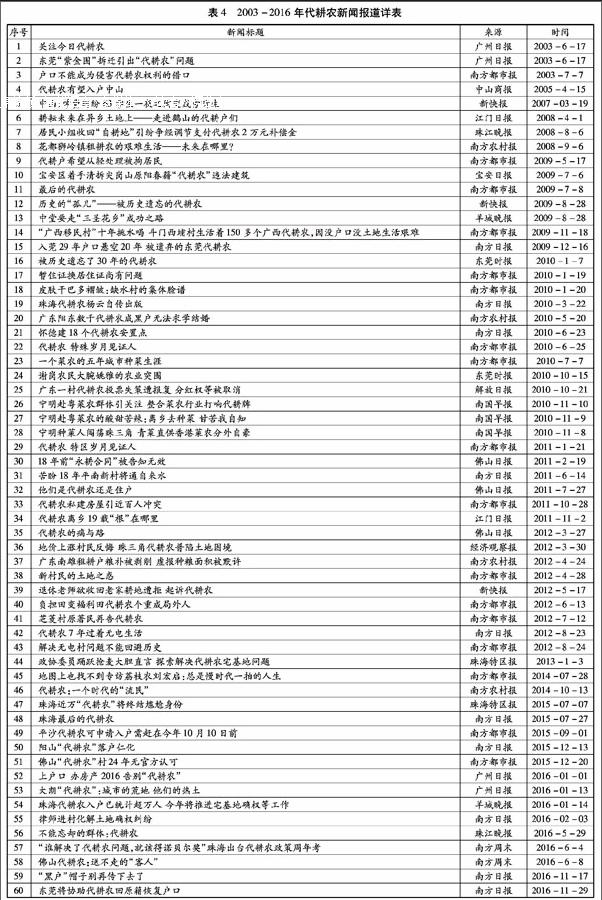

依据研究目的和有关代耕农报道的实际情况,本次分析了《广州日报》、《南方都市报》、《羊城晚报》等20种纸质媒体,时间起为2003年6月,止于2016年12月共12年;分析样本总共60篇。本次研究分析类目包括两方面:议题内容和报道类型。

1.议题建构

(1)政策和法规:有关代耕农的政策宣传和解读,政府领导对代耕农的政策宣传和解读、政府领导对代耕农问题的指示、各级政府部门制定的涉及代耕农问题的条例、措施等。(2)土地问题:代耕农与原住民或政府之间,关于耕种地、住宅地等涉及土地使用权方面的信息。(3)人物故事:代耕农在外的所感所想、个人成绩、人物专访等。(4)生存状况:代耕农的生活、户籍、就业、生活用水和供电等状况。(5)其他:返乡、灾难冲突等其他信息。

2.报道类型

消息/通讯、评论/专访/论述、调查性报道、人物访谈、读者来稿、图文报道及其他。

3.代耕农报道详情(见表4)

二、纸质媒体新闻对代耕农的报道

1.代耕农报道总况

从表1和表4可以发现,在搜索到的新闻报道中,2003年以前几乎没有关于代耕农的报道,2003—2008年这五年期间,对于代耕农的报道也是很少的,甚至在2004年、2006年和2007年这三年中没有看到涉及代耕农的新闻报道。2008年以后,对于代耕农的关注显著增加,特别是2010年涉及代耕农的新闻报道就有13篇之多,2013年之后渐少。但2015-2016年却又有回升。

2.代耕农报道问题的设置情况

通过对代耕农报道内容进行分类研究,发现不同的内容在报道中所占的比例也有所不同。在本次的分析中,“生存状况”成为报道的重点,有23篇,约占38%;“土地问题”也是重点报道,有10篇,约占16%;次为“人物故事”、“政策法规”。

3.代耕农报道类型的分布情况

本次研究的60个分析样本里,不同的报道类型在报道总数中所占的比例不同,而且差异比较大。从多到少的类型排名为:消息/通讯,评论/专访/述评,调查性报告,而图文报道、人物特写等类型则相对较少。

三、纸质媒体对代耕农社会角色的塑型

代耕农是在改革开放初期,与流入地农村基层组织或农户签订合同,代为耕种田地并承担公购粮任务或支付地租的外来人员。大部分的代耕农都面临着“户籍、土地、社会保障、子女教育”四大问题。[4]小农耕种导致惨淡经营、勉强糊口,落户无着导致居无定所、求学无门,土地征收导致收入来源中断、与村民产生利益冲突。这些是在我国城市不断发展而随之产生的问题,媒体的报道则投射出的一个特殊边缘群体——代耕农的社会角色。

1.代耕农社会角色的类别

通过对这60篇新闻材料的分析,并阅读相关文献资料,可以将代耕农的社会角色划分为三种。

第一种,受害型代耕农社会角色。他们最基本的生活状况得不到保障,被当地人孤立甚至是水火不容,遭受到各种不公平的待遇。

第二种,害他型代耕农社会角色。他们的到来给当地治安带来新的问题,破坏环境,侵犯了当地人的利益,引起各种社会纠纷。

第三种,自助型代耕农社会角色。他们生活艰苦,但仍积极向上,努力为自己的生活、工作创造条件,服务子女,贡献社会,受到社会的肯定。

代耕农社会角色的建构在一定程度上体现了代耕农实际的生活与工作状况,有其客观性的基础,但它更多的是经过当地人这一认知主体主观加工而成的。因此,当地人对代耕农群体社会角色的主观认知和感受构成了代耕农社会角色建构的主要内容。而媒体对代耕农的报道,则在很大程度上影响了当地人的主观认知,从而影响代耕农社会角色的构建。

2.代耕农社会角色三型

(1)代耕农社会角色的受害型

在本次研究里,新闻报道对代耕农“遭遇不幸”的受害型社会角色作了大量的报道。近几年来的新闻报道主要构建的一个代耕农社会角色,那就是受害型的代耕农社会角色。

据统计,在60篇的报道里,除了一些中性报道之外,大约有28篇文章对代耕农受到不公平待遇进行报道,约占46%的比例。如2012年3月27号,《佛山日报》发表了一篇文章《代耕农的痛与路》,里面有一段话:寄人篱下,无话语权,修缮上世纪90年代的瓦顶房屋也要“打报告”。户口在老家,隔着十万八千丈;居住当地,又似游走在边缘。“两头无政府”,唯一能与“组织靠拢”的是计划生育。媒体在报道的时候,针对代耕农这个特殊群体,把重点放在户籍这个问题上,而由此牵引出许多关于没有当地户口而权益受到侵害的事件。像《代耕农7年过着无电生活》、《代耕农离乡19载“根”在哪里》、《广东阳东数千代耕农成黑户无法求学结婚》、《历史的“孤儿”——被历史遗忘的代耕农》等报道,一次一次地突出了代耕农生活的艰苦,由于户口,土地问题导致代耕农的基本生活得不到保障,更不用说其他权益。影射出一个弱势群体的边缘化社会角色。

(2)代耕农社会角色的害他型

新闻报道也构建了代耕农社会角色的害他型,主要是圍绕着土地问题,针对代耕农侵占本地人的土地,违规建筑等展开报道。如2012年5月17日《新快报》发表的一篇文章《退休老师欲收回老家耕地遭拒起诉代耕农》,这篇文章在叙述的时候,将退休老师摆在一个弱势群体的位置上,强调他违法建筑》,就将代耕农与“违法建筑”直接相连,而且还强调了代耕农是阳春籍的,给读者留下一种印象就是:代耕农是外来人口,他们的到来会对给本地带来不好的影响,让代耕农始终处于争土地的印象在群众心中挥之不去。像这样的报道还有2011年10月28日《南方都市报》报道的《代耕农私建房屋引近百人冲突》,这篇文章仅就这个冲突事件进行报道,没有深入了解事情发生的来龙去脉,将村民们定义为无辜受害者,是维护自己合法的土地,而代耕农就成为了霸道无理的外来人,侵占土地,还私修违法建筑。

五、纸质媒体对代耕农社会角色定位的关怀

代耕农群体的媒介镜像直接影响着社会对代耕农群体的整体认知,影响着代耕农群体的社会角色和社会资源配置。因此,广大媒体应该紧扣时代脉搏,以构建和谐社会为核心,坚持以人为本[5][6],为代耕农搭建一个利益表达的平台,关怀代耕农社会角色的重新定位。

1.加大报道力度,提高对代耕农的认知度

代耕农是珠三角城镇化进程中所产生的特殊群体,他们离开家乡来到珠三角地区辛勤劳作,解决了土地抛荒,为市场提供了丰富的农产品,为经济社会的发展做出了贡献。但因其特殊性,社会各界对代耕农的认知了解很少,他们处于社会的最底层,是一个边缘化的弱势群体。为了让人们对代耕农有更深入的了解,大众媒体的关怀十分必要,应该增加代耕农报道的数量,加大代耕农报道的力度,开拓代耕农正面形象的报道渠道,满足代耕农这一社会群体多方面的信息需求,为他们提供足够的话语表达空间。

2.丰富报道形式,开辟代耕农专栏

因为代耕农是个特殊群体,一直处于被人忽视的地位,新闻记者应该对代耕农群体有一个定期的报道,对他们“平淡生活”作真实报道。单纯的文字报道会让人觉得枯燥而无味,过度的评论专访会让人觉得拘谨而主观。因此,报纸应该采取多样化的报道形式,除了一般性的叙事评论之外,还可以通过图片、读者来信的方式,展现代耕农社会角色的多面性。

各大报纸可以创新报道栏目,开辟代耕农专题栏目,刊登代耕农的生活、工作报道,让该栏目成为社会了解代耕农情况的平台,也让该栏目成为代耕农群体之间互相交流情感、共勉生活的平台。

3.避免污名化报道,增强报道的客观性

媒体在代耕农报道中应以公平的视角,尊重的心态,正视代耕农在所处地区所发挥的作用,真实客观地反映代耕农在经济社会建设中所发挥的作用、在生活中所受到的不公待遇以及希望通过自己的努力过上好日子的心愿。[7]而且要谨慎措辞,规范报道用语,避免使用不当或是让代耕农敏感的语言。在报道代耕农情况的过程中,除了要报道代耕农生活愉快、工作顺利等积极新闻之外,新闻工作者也不可以忽视代耕农在社会呐喊的声音。[8]被视为弱势群体的代耕农,由于户口的原因,其生活、经济等合法权益无时无刻都受到侵害,但是,他们无法诉说,缺乏人际关系以及法律知识的他们只能选择忍受再忍受。因此,新闻媒体应该如实报道代耕农的生活状况,报喜也报忧。在报道代耕农忧虑的同时,更应该积极的报道他们遭遇困难的原因,为代耕农探索解决之路。

六、结语

代耕农对于促进经济发展,丰富当地农产品,避免土地荒废等各方面都发挥着至关重要的作用,他们是建设和谐社会的重要力量,但是由于他们的特殊性,许多人对他们这一个群体并不了解,甚至对他们产生了误解。因此,媒体作为重要的沟通桥梁,应该正确的塑造代耕农的社会角色,让代耕农越来越多的得到社会的重视,保护他们合法的权益。

[参考文献]

[1]白景坤,张双喜,廖健强.珠三角地区“代耕农”入户问题的调查与思考——以中山市坦洲镇为例[J].南方农村,2004,(2).

[2]胡俊生.广东代耕农生存状况调查[J].中国改革(农村版),2004,(5).

[3]向安强,张金雁,莫建臻,黄凯利.珠三角农业流动人口“代耕农”问题与社会工作干预[J].社会工作,2011,(11).

[4]向安强,夏青,左晓丽.珠三角代耕农时代性差异比较[J].南京人口管理学院学报,2012,(4).

[5]王桂新,刘旖芸.上海流动人口犯罪特征及原因分析———透过新闻资料的梳理、分析[J].人口学刊,2006,(3).

[6]丰帆.我国媒体对“农民工”报道的内容分析与话语探讨[D].暨南大学,2005-06.

[7]王春林.关于农民工媒体报道的思考[J].武汉公安干部学院学报,2012,(1).

[8]王天定,石萍.论强势媒体对弱势群体的关怀——以《南方周末》三农问题报道为例[J].科学经济社会,2003,(1).

[责任编辑:黄贝如]