我们可说潘公凯的画作“美”而不贬低它吗?

2017-04-11弗朗索瓦于连卓立

[法]弗朗索瓦·于连 卓立 译

我们可说潘公凯的画作“美”而不贬低它吗?

[法]弗朗索瓦·于连 卓立 译

我们有各自的语言,它们不决定思维,而是思考的资源。因其间距,它们让人思考。

我用法文思考,所以我将用法语发言,而不用国际性的globish。卓立将口译,可我会听她的翻译。

什么会是将来的语言?我的回答是,可能应该是翻译。

翻译并非原文的一种已经被背叛了的版本;而是,通过翻译的难处及其再制造—即使该工程冒着危险—亦可是思考的一种新出发。

引言

观赏潘公凯的艺术,我无法不提这个问题,我相信它也是现代性的命题,那就是:我能说这个作品“美”吗?它难道不是品质保证的方便标签吗?贴在潘公凯的作品上,却不能捕捉其内在丰富。换句话说,那将是承认该作品价值的简易方法,却太快就让步给了一个多世纪以来传自欧洲的现代理论所强加的美之普世性—甚且在西方艺术创造不再以“美”自我承认的时刻。

假若我们不想忽略潘公凯的艺术所提供的最具原创性和最有孕育力的、与他所源出的传统关系紧密的事物,我们就应该回溯到“美”的概念的独特上游,以便超越美的概念一个多世纪以来给我们带来的困境,因为美的概念已全球标准化了;这也是为了面对面地开拓艺术与思想的其他可能。

世界上到处都有人,口中好像发自内心地喊出他所学来的“这很‘美’”。但是此处“美”使我们错过了什么?说潘公凯的作品“美”,我难道不是正在贬低它吗?

这个回溯上游的系谱学,需要在理论步骤上绕一趟很长的远路。我认为中国人和欧洲人今日都必须投入这种研究:它不是毫无孕育力地把相似与差异并列的“比较”,而是种种文化通过开发它们之间的间距,互相探察每一个文化当中所隐藏的未思的成见,以便更好地使它们的孕育力显出来。

但是人们会对我说,这里不是还涉及了美的概念是否具有普世性的问题吗?在不同的年代与不同的文化里,人们对美的判断确实有无限的变异性和多样性。

我们引用阿多诺(Theodor.W.Adorno)的看法:一方面,如果我们不想落入相对主义,就不能脱离普世性的观念;另一方面,谈普世性并没什么意思,因它不可能有明确内容,“我们不能给美下定义(即什么是美),但又不能不使用美的概念;这正是一种所谓的二律背反”。

我要质问的便是这个已成为假的“不证自明”的立场。我将运用存于欧洲思想与中国思想之间的间距来进行质问,这两种思想在许多世纪里各自独立发展,然而潘公凯的作品应该会在它们汇合之处涌现。

一、美的概念的源起

(一)作为形容词的“美”(beau )/作为名词的“美”(le beau)

我们从欧语的一个可能性出发,即“美”可从形容词过渡到名词。作为形容词时,“美”具有宽广的语义,可以指“舒适”、“适合”或“便利”(如法文中说une belle affaire)等等。当作为名词时,就会从上面的意思当中选出一个意义,一种本质性的意义;那些多种可能的意涵,一旦被加上定冠词而变成名词(le beau)之后,就使得原先宽广的意义缩回到其自身意义。我们通常将美这个核心意义所属领域称作esthétique。(二)过渡到概念

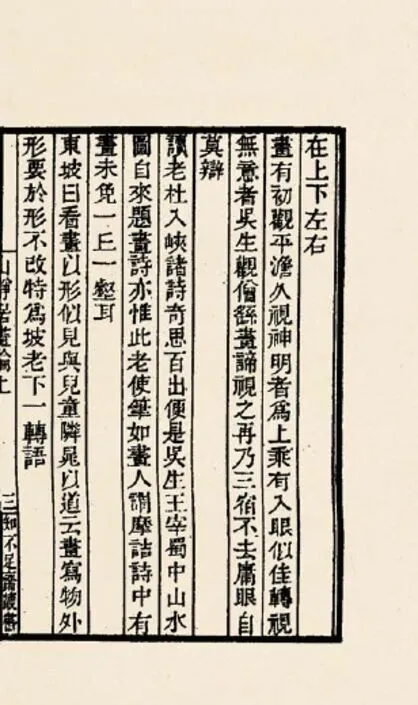

希腊哲学对它的语言资源进行开发,不再思考什么是美的,而思考美是什么,就是问美的定义问题。柏拉图认为此乃进入哲学的习题(见《大希庇阿斯》对话录),亦即从各式各样“美的事物”过渡到美“本身”是什么。我们注意到,柏拉图主张理念的学习是由“美的理念”开始。自此之后,一个不断萦绕西方古典思想的问题是,“美本身”不可能被定义。启蒙时代的狄德罗(Diderot)说过:“为何所有人都同意美是存在的,而且不少人真的感受到美,却很少人知道美是什么。”(三)中国的间距

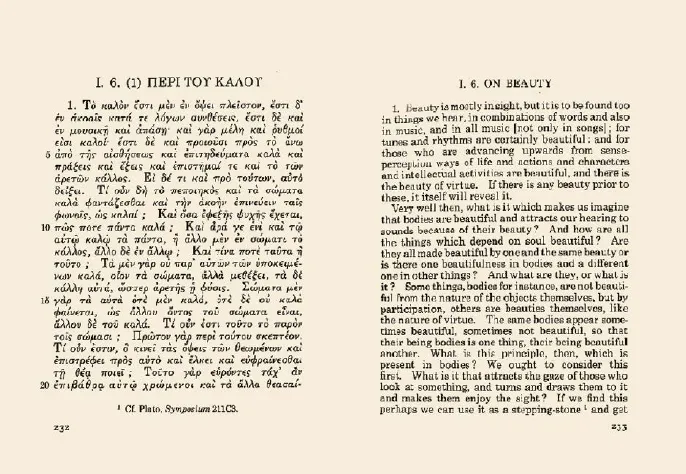

普罗丁《九章集·卷一》

面对这个已经变得成规老套的(欧洲)传统,中文打开了一个间距,因为它不用字形来区分形容词和名词:中文不分开作为概念的“美”和作为品质的“美”。中国人因此不会从名词出发去思考美的概念地位,作为概念的美因此在中国没有霸权地位。中文里没有任何一个观念具有美的独裁地位,它偏好使用双字构词,譬如:秀/润、清/丽、幽/雅,等等。也就是说,中文偏好使用一种表达两极性(如阴/阳)的观念词语,而不单极地集中于一种品质上。或者,中文会维持一系列观念,并使其中没有任何一个观念具有霸权地位,譬如“为上”、“活”、“精好”、“佳”、“无穷之趣”、“入神”等等。

(四)希腊有关“美”的三个未思的选择

我快速地举出三个:

1.分开可感的与可理解的

我们回到柏拉图哲学的起手式,他把存有(真理)与可感的世界分开。美的理念便有了一个格外的地位,因为美的理念使可理解的在可感的世界中跃然而出(“美”是ekphanestaton“跃然而鲜明闪亮”。参考《吠陀篇》250b-d)。美因此是形而上学中作为连结的关键者,于其内将形而上学所分开的连结起来:只有“美”同时身处可理解的与可感的两边。美深深陷于可感的世界,又带来从其中脱身抽离的必要性—如柏拉图所说的,美在可感的之中因缅怀可理解的而发出光芒。

2.形式(eidos) 的形而上学地位

普罗丁(Plotin)是西方第一位思考艺术的哲学家,他留下了一份遗产,那就是艺术家把他们脑海里所想的光明且理想的美的形式,印压在一个黑暗且具有抗力的物质材料上面,从此产生了欧洲艺术家创作时是在“进行战斗”的伟大神话般之形象(根据毕加索,即使塞尚在画苹果时也是如此)。

3.存有(l’être)的奠基地位:“存有”与“美”等同

普罗丁还说:“如果美缺乏存有,美会在何处?如果存有缺乏美,存有会在哪里?”这意谓“存有”即是“美”,而且“美”就是“存有”。由此开展了承载希腊人的“临在”存有论(“临在”:présence,希腊文prae-einai,拉丁文prae-esse,意谓“在其旁”),表示:有美“临在”,一件事物才美。

(五)中国那一边

1.不分开可感的与可理解的,就是“传神”

在中国确实有可感的与精神的区别,但不因此导致二元对立。因为“神”乃是一种可感事物的纯化提炼(“精-神”)。

这是为何可以说“山水含有物质性,但伸向精神性”(“质有而趣灵”)。此处涉及的确实是“精神层面”(我比较喜欢只说“层面”,以避免落入二元对立当中),它难以察觉,但不与可感事物分开;精神层面“宿于”或“栖于”可感世界之中,并不脱离那促使事物生成发展的相感过程,它是该相感的一部分。

中国画家寻求传神。我们在古代中国各种绘画艺术中看到“神采”这个共通的观念,“神采”取代并且位居于“美”的地位,可它不会拥有霸权,也不会宣称自己是一个概念。它说明了可感事物如何“传达”精神,或者说,可感事物如何被精神贯穿而加以“拓展”(“畅”)。

2.呈现“变化”而不是画“形式”

画家画的不是产生“存有”的形式,而是“变-化”,后者维持正在发展演变的过程。

宋代文人钱闻诗说:“雨山晴山,画者易状,惟晴欲雨、雨欲霁,宿雾晚烟,既泮复合,景物昧昧,时出没于有无间,难状也。”(大意是:下雨天的山景或晴天的山景,对画家而言都是容易描绘的。但是天虽晴却将下雨的时候,或虽下雨而将放晴的时候;夜晚里身居雾中,分散着又将重新合拢的时候,事物投入一片浑沌,出现/消失介于有无之间,这便是难以描绘的。)“难”也说出了其品质。

画家不描绘可以明白区分的状态,它们既轮廓分明也互相对立,却总有落入陈腔滥调的危险。雨天或晴天,中国画家乃画变化,亦即介于消解与凝聚之间;介于使事物明显的出现与使事物互相混融的隐没之间,介于实现的“有”与回到无区分的“无”之间。没有任何形式稳定下来,没有任何“形式/本质”(eidos)被孤立出来。在这个持续变化的过程中,“美”可以从何处分离出来以肯定某个自身的“存有”呢?

(六)中国绘画的追求

1. 要画的不是本质而是“以为”(valence)

清代文人方薰说,“画云的时候,不能像水;画水的时候,不能像云……然而,将这个道理充分吸收之后,我们就不再问这是云还是水:笔所到之处,如内心意指为云则为云,如内心意指为水则为水”。(“画云不得似水,画水不得似云……会得此理后,乃不问云耶水耶,笔之所之,意以为云则云矣,意以为水则水矣。”)在转译这段文字的时候要非常准确,以避免将其存有论化。换句话说,并没有水或云的“本质”,只有“意指”为水或云。

2.不是画多样多姿而是画在变化当中(variance)

我称之为“在变化当中”者,即指使得事物的本质在其中消散的多样形态。

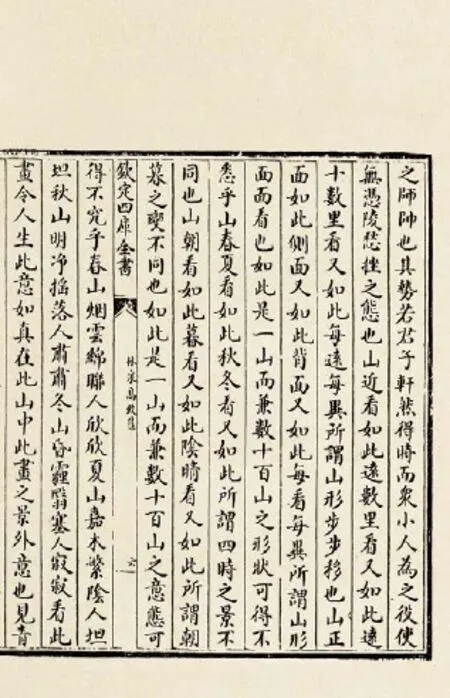

我们引用宋代文人郭熙的话,山为何称其“大”?

关于“山”,郭熙的确对我们说过,“山近看如此,远看如此(有所不同),所谓的山形,一步步变化。或者,正面看如此;侧面看,又有所不同;从背面看,又是另一样貌。其结果是,一座山便兼有数十座或百多座山的形貌。能不加以注意吗?”(“山,近看如此,数里看又如此,所谓山形步步移,所谓山形面面看。如此是一山兼数十百山之形状,可得不悉乎。”)我称此为山的“共同的组成”(consistance),而不用“本质”(essence)这个词。因为山这个实体是所有不同形态得以同时受到包容并且保持平等地位:山本身只是一个变化无穷的体系,也就是说,事先没有山的本质或特性作为山存有论的支撑,然后使山呈现为“多样形态”。

3.不是画形似(ressemblance) 而是画馀音/遗音(résonance)

希腊的模仿(mimesis),实际上乃造出一个真实,如同亚里士多德告诉我们的:物质“专有的形式”在自然中和物质结合,画家把该形式分离出来(这是希腊人所说的apeikazein“从物质萃取出而复制成形象”),凸显出实体的形成原因,并且把它从特殊的提升为一般的;画家因此生产了抽象与知识。他只通过这种形式转移,就是抽出自然事物的形式而移置到载体上,因此突出了本质,同时也激发了辨识的乐趣:面对如此成功的模仿,我同时“惊讶”地在复本中看到原件且能“学习”更好地认识它是“什么”。希腊式的“这是什么?”或“事物本质”的问题总是出现。

然而,相对于赋予美正当性的“相似”,中国对绘画的思考乃走向与“相似”形成对照的“气”,气产生了众生与万物的生命,我称之为“馀音”,相当于“气韵”(此“韵”字由“音”衍生而出,康定斯基的话有助于我们对它的理解和翻译,他说,我们必须领受“形式的内在馀音”)。馀音(résonance)与形似(ressemblance),这两者在欧洲语言中都具有代表回声或复制的字首re-,它们的间距却犹如不同选项一般越来越大:一方是内在声音质地的延长,另一方则是对外在特定特征的复制;前者因无限的振动而延长,后者则早在表面上就干枯了。馀音乃是现象性过程中的拓展,而相似受限于受其目标指导的刻意“操作”。“能量-馀音”(气韵)是中国画论初生期的首要原理,不仅高于其他的法则,而且不属于那些法则之群属;这是因为气韵不能由灵巧或努力而取得:“能量-馀音、生命(产生)-运动”(谢赫:“气韵生动”)。

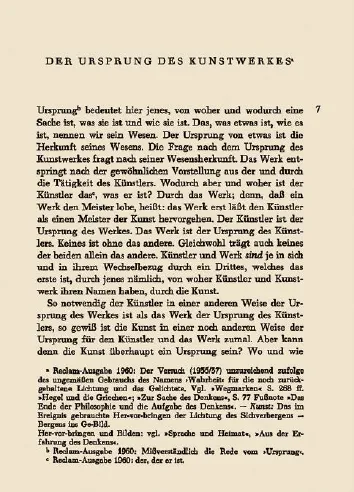

海德格尔《艺术作品的起源》

郭熙《林泉高致》

4.不是画临在(présence )而是画蕴涵(prégnance)

方薰谈沈周《风雨归舟图》时说:“他的艺术是自由粗率的,他画随风摆动的雨中柳条,远处一抹沙洲,一条孤舟,(上有)衣服和草笠,仿佛就在水中。”(“石翁《风雨归舟图》笔法荒率,作迎风堤柳数条,远沙一抹,孤舟蓑笠,宛在中流。”)“有人举着手指,问我:‘雨在何处?’我回答:‘雨在所画之处,也在未画之处。’(”“或指曰:‘雨在何处?’仆曰:‘雨在画处,又在无画处。’”)雨不在任何可以孤立出来的地方,但是又到处都是。无-画并非一个形而上的不可见,因为这里涉及的乃是一个现象:雨。雨不能被限制,不能被孤立地感知;它是弥漫而且散布的,介于“有”“无”之间。此处的笔法“自由粗率”(“逸”)意谓拒绝将各种事物圈定于其特定地方,该山水处处可感受到雨(雨孕含这片风景)。

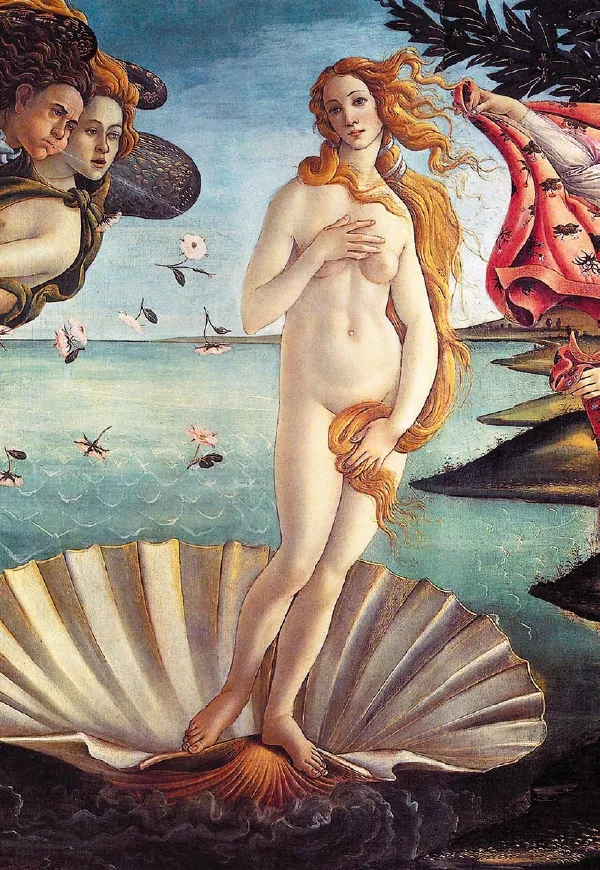

二、例证:裸体体现美(希腊)或在艺术上不可能有裸体(中国)(le nu impossible)

(一)裸体体现希腊的未思的选择

裸体(不是脱光衣服)乃立于肉身的欲望和裸露的羞耻感之间,几乎消解了两者的感觉。然而,欧洲的艺术家正是通过裸体探索美的可能性。关于裸体,我之前提过,有关欧洲“美学”的各种特征都有系统地呈现:让模特儿摆出各种各样的姿势(多样的姿态并非无穷的变化);裸体去个体化并且能抽取出本质(罗丹雕塑巴尔扎克裸体或穿衣);裸体要求的是相似(相对地,所有的内在馀音都干枯了);裸体关注的是临在(裸体从各种风气中抽出,一件裸体艺术作品并不“孕含”)。

(二)裸体乃是有关美的种种观点的综合论述

一方面,裸体呈现了形式-理念(forme-idée)的综述(希腊文:morphousthai kata to eidos),根据普罗丁:裸体将可感事物提升到存有及理想的层次。而且一尊伟大的裸像彰显了临在的“全部在此”(tout est là)。

另一方面,裸体回应了希腊人思考上的一项重大选择,即“部分-全体”的命题:一件事物可分解成各个组成部分,可重组为一个整体(分析与综合)。斯多葛学派因此认为,身体各部分的和谐关系(summetria)在身体整体的美(integritas)之中找到对应。

席涅克(Sénèque)说:“一位美女,并不是我们赞美她的腿或手,而是她整体的美使我们对她的赞叹无法停留在某一个部分。”

(三)中国绘画不画裸体,而是画岩石

我们知道,人体并非中国绘画感兴趣的对象,因为它强加了一个形式;人体是单一形式的。岩石倒是无特定的形式,所以有多种形式。

我们记得苏东坡说过,“人禽、宫室、器用皆有常形”,略有差错便可看出。然而,涉及“山石、竹林、水波、烟云”,则没有常形,只有“常理”。换句话说,人的形象是贫乏的,因为它强加了它的形式(要注意,人在这张有固定形式之物的清单中并没被孤立出来);而山石、树木、烟云和竹子并未具有特定形式,它们以虚待的方式,采取所有可能的形式。这便是它们的无穷变化,亦即气理以种种不同的方式使之成形;另一方面,衣裳(袍子的皱折、衣袖、腰带……)也展现出内在的能量流转,画家笔端要能掌握。

三、西方的理性有关美的三种未思的选择

(一)三角

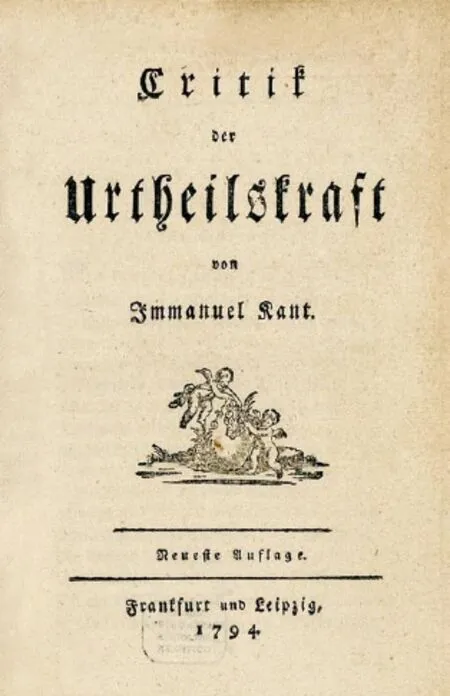

在理论方面,欧洲美学给美树立了三支脚,让美的理念可以安置其上。我们只要重读康德的《判断力批判》第一页就可得知。

三个有关美的奠基观念是:

1.“再现”(représentation)

如同康德所说的,“艺术美乃是一个事物的美的再现”(schöne Vorstellung)。但我们也注意到,一方面,这个“再现”的构思和感情(Gefühl)是断开的,这的确是康德美学中的一个困难点。另一方面,我们也必须问,为何在(传统)中文里没有“再现”一词(相对地,许多欧洲语言翻译中文著作时必然会再导入“再现”这个观念)。在我看来,基要的一点是,在中文里“象”同时是image(形象)也是phénomène(现象)。

2.“判断”(jugement)

如同希腊文中krisis(分开、区辨)所指出的,已存有一个作判断(Urteil)的能力,它在艺术的领域里,以其自身的原则去进行“决断”。然而我在中文里也看不到有等同的观念:我们在中文里会看到的比较是“决定等级”(品),或是“玩味”(味)。

3.“快感”(plaisir)

美可由快感加以辨识,因为在美的判断中,相当于其述词的便是快感。我们再度引述康德,他在《判断力批判》的开头说:“要区分一个事物是否是美的,我们不依据其再现(Vorstellung),而依据主体透过意想能力的中介是否感受到快乐或痛苦(Lust/Unlust)。”

然而在中国,所涉及的比较不是快感,而是如宗炳已说过的,精神的“流畅”(畅神)。这时涉及的不是观看(regard)而是内省(recueillement),也就是说虚待-解放的境界:不再有任何忧虑出现,精神因为后撤于社会,而向山水敞开,处在一种灵动“神往”的境界。

(二)上述的间距的后果

如果快速地、提纲挈领地说,我认为在欧洲,“美”的宿命有四个特征。

1.美的民主性(la démocratie du beau)

我们再度引用康德:“美的判断是无利害关系的,它应该对所有的人都有效;即使我看到其他人对我的审美判断保持异议,我仍然要求他们同意我的判断。这是因为,透过呈现,美的判断使得心智能力中的理解力和意想能力彼此互动,于是它能宣称具有普遍性,建立起一个主体的普世性。”

然而,在中国,并没有发展出“公众”(public)这样的观念:我们在那儿找不到公民聚集的广场(agora),找不到演说者的形象,也没有聚集城市民众的剧场;在中国占优势的观念是“知音”,而这总是令人想起一位独特的个人,他“识得”或“欣赏”另一人所生产的“音”而成为他的“宾客”,进入他的亲密世界,与之建立和谐关系(如《文心雕龙·知音》)。

2.美给人恐惧战栗(l’effroi du beau)

普罗丁已经说过,美是第一“眼”便令人有感受,如标枪或箭一般投射(bolé)过来,使人同时感到愉悦和恐惧战栗(thambos两者的结合)。然而在中国,“淡”受到正面的评价:淡不吸引人,而是一点一点地显现,“无穷无尽”(如《老子》第三十五章)。关于顾恺之,曾有这样的评语,“他的画像是春天的蚕吐出蚕丝,一开始看来有点平凡容易,而且就相似性而言,有时还会有缺失;然而,更仔细地审视之后,六法在其中都俱备了,无法以文字语言形容之”。(“顾恺之画如春蚕吐丝,初见其平易,且形似时或有失,细视之,六法兼备,有不以语言文字形容者。”)

或者,又如方薰所说的:“有些画初见很平易,但长时间审视之后,焕发出精神的光明:这是最上等的。”(“画有初见平淡,久视神明者为上乘。”)“相对地,也有些画,第一眼看似是成功的,但再看之时,则没有兴味。”(“有入眼似佳,转视无意者。”)如此,吴道子看-后撤的拓展,则可不断地玩味,而不是“一次性”地以其美使人震惊(但也固定了人的感受),画因此而保持“生动”。到一幅张僧繇的画,“他审视它两次,第三次时,他在其旁卧下,不再离开它”。(“吴生观僧繇画,谛视之再,乃三宿不去。”)

当绘画能如此进行,总是有其含蓄

3.死去的美(le beau mort)

在中国绘画中,首要的品质便是“生动”,而那被设想为一种开展和过程,受到撑开天地的两极所推动。对照之下,欧洲古典绘画里,“生命”大多被视为“相似性”的一个面向,如瓦沙利(Vasari)对《蒙娜丽莎》所说的:“她清澈的眼睛里有生命的光采”;“鼻子的部分带有粉红色曼妙的鼻孔,像是活生生的一样。”

欧洲绘画尤其触碰了以下难题:不可能再现“精神”。这便是美最终得面对的问题:美是一种结果,并且处于视觉过程的最终阶段;它不会由可见的深化至不可见的。它整合、全体化、和谐化但不进行超越。它会停止,随后永久不变,而不是呼唤将来的变化—而变化却被中国绘画提升至“生命”的境地。不然的话,如要超越可见的“美”,便需要转向象征并且以类比的方式在理念层面加以诠释,但代价是脱离可感世界(过渡到理念的可理解世界)。这是为何美“令人震惊”,“引发恐惧战栗”,在当下时刻令人全神贯注及狂喜,但无法成为玩味的对象,后者是透过持续的过程,由“平淡无味”走向“味外味”。

4.受崇拜的美

在普罗丁的思想中,美已经是和此世界互相陌生的事物。因为美是理想的,它属于“彼岸”。然而在中国,我看不到这样一种可以让“美”栖于其上的理想地位。欧洲的确不断想要将诸神世俗化,一旦“上帝死了”,就只留下美作为最后的超越形象。我们回想起那著名的说法,“只有美能拯救世界”。

康德《判断力批判》

四、脱离美?

要脱离美的霸权主宰,需要的是对西方的理性进行一场正规批判,因为美以和此理性相连结的方式而依赖它。美建立于其上的三角形就像是三足鼎立一样,形成我称之为竖起美的“高架”(piédestal)。

裸体(波提切利《维纳斯的诞生》局部)

山石(潘天寿《夏塘水牛图》局部)

首先是对再现的批判,这个程序由黑格尔开动,他批评再现无法把握无限的规定。我们也可继续此一批判,并由我们对它的无-未来的了解开始,也就是它在中国思想中的“无必要性”:再现不只因为它过度具有抽象、孤立及替代的性质而被怀疑有不自然的成分;它还有一点遭到揭发,那就是它具有一种(给人安全感的)距离-掌控特性,再现自以为可以将出现者保持在一种面对面的关系里,然而那却是不容易被划入只是“摆置于前”的现在(相对于再现Vorstellung );人们偏好更立即、更少框架的“那个”之展露—“在此”(Dasein, être là)中的“Da”([être]là)),此为Darstellung(展现)。换句话说,这是回到切割的上游,那是知识以其需要在主体和客体之间所作的切割,而再现的体制和该知识是相连的。

这也要求和“判断”决裂。判断要求一个完全并立即对自身现临的主宰主体,而这个主体形象大多被视为虚构的。当我去看一位画家朋友的画时,他对我说:“让你自己沉浸其中吧!”这句话对中国绘画也行得通,而且这样的说法明显地在警告下一句“这好美!”(或“不美”)的判断此后是没什么意义了。这是一个介入作品的过程(我是不是只是在“看”它呢?),其效应会在更长时间之后显出,在某个我所不知之处起作用,而我甚至都无法掌握其结果。

最后是拒绝满足:相对于建立在“快感”之上那过度容易的品味欣赏,人们更喜爱实验,其好处是不再将自我隐藏为一个单纯的条件,而是成为作品明白宣示的目的。原因在于,如果没有满足,倒不见得是观众落后于艺术家的创新(如斯汤达尔Stendhal所谓的“50年后”),而是因为人们开始怀疑这种变成异化的跟随—由老生常谈转变成跟随主流意见,而它把艺术所进行的批判工作掩盖起来。然而,公开宣称拒绝任何奉承,也使现代艺术面临困境,因为它拒绝产生满足可以拒绝到什么地步呢?或者说,艺术想望的是何种别的复杂的甚至矛盾的“满足”,既然那已不是在美之前感受到的“快感”?

对于这些美的条件,我们在它的上游更上溯一步。放弃美,以生产的角度而言,这会触及美安置于其上的基座,那是它长期以来的王座:形式。这是因为,可能存在没有“形式”的“美”吗?或者说,把精研的形式弃置一旁,不也同时签署了放弃美的声明书吗?至少,当我们不再只把形式当作完形构造(Gestalt, 格式塔),而是更根本地,以康德所提的形式意义来理解它,即以意想能力将多样统合为一,并且和理解力相和谐:这和谐因此太具有目的性。从此之后,过程取代了形式-目的之连结。

方薰《山静居画论》

其后果是:美在艺术中受到压抑,如今它转进至设计之中;对于以满足为目的,甚至是有利害关系的满足(事物的存在本身对我不是无关紧要的,因为我和它一起生活,将它当作布景和日常用品),设计并无任何情结,并且公开地尊崇形式。而艺术这边,终于脱离了美—“美的艺术”终结了,艺术自身成为唯一适切的词语,自我封闭于其保留领域中,虽然其中一切又再度变得可能。我不再养育美,可我是“艺术家”。今天的艺术不是实在论的,而是唯名论的,因为艺术只依其概念而存在,并由概念加以肯定认可(杜尚的“小便池”将美还原到原始状态,但肯定了艺术的命名性)。

此外,由于过程优先于形式,重点便不再放在完成的作品上,而是放在工作(travail)。形式是完成的、光滑的、死的,这是为何它的罪责来自自身。回溯形式的上游,并不见得是增加草图的价值,而是肯定工地(chantier)的重要性,甚至它的自我充足:在这阶段里仍存有未受整合的张力、不一致之处也会暴露出来,但美也尚未制造灾难,以和谐来掩埋生命的乱流。

五、恢复美的特异性/凸显出其他的可能性

通过中国,我们把视野如此地去中心化,在我看来是有益的,这倒不是去他处寻找解决办法,他方(ailleurs)从来不会提供解决的办法,除非那是乌托邦式的;而是因为从此开始可以解开一个会像铁桶一样地套住我们的矛盾:不能再相信美—这是最后一个被解除了的信仰,但我们又不能不使用它。这是因为如果我们只停留在这段历史的内部—即美在以如此至尊的方式主宰艺术之后,被艺术逐出去,但在它的殒殁中,也威胁把艺术拉下去,那么这情境便显得阻塞不前了。而且,从理论的角度来看,这已经(总)是如此:如阿多诺所说的:“我们不能定义什么是美,但也不能扬弃美的概念;这正是所谓的二律背反。”如此一来,我们并不比《大希庇阿斯》的结尾进展了多少。因为,他继续说:“如果对于各种各样人造物,我们不说它们是美的,那么我们对它们的兴趣是不可理解和盲目的。”如果不是以美为理由,那么我们怎能宣称我们的存在高于单纯的实际目的性,而那是无可解救的平凡?这么一来,美学便只是“对这里或那里的各个社会各种风格中被视为是美的事物的外形不清的、历史的、相对主义的描述罢了”。

阿多诺于此看到一个“二律背反”—这一逻辑层面上的“二律背反”,是因为他仍认为美是由一种文化到另一种文化都应该具备的范畴;因为他相信,如其所说的,“美的概念不可避免的普世性”。实际上,如果这样的美的普世性明确地覆压在我们身上,那么它今日的确是“不可避免的”。但如果我们把美恢复到它在文化上所具有的发明性呢?这并不是把它相对化,因为相对化仍只是以很少的代价,继续保持依赖它的状况;这是提出唯一的也是根本的问题,即“美(概念)”的可能性条件。事实上,如果我们好好衡量了那些支持欧洲的美之地位的选择,它们将其引至霸权地位和其后的陨落,而且这一个不需再完成的历程是要补偿的,那我们是否有可能脱离此一思想既定的轨迹—“理想美”(le beau idéal)那可掌握的点,因之前使思想深陷的原因乃是我们并没有完全理解其中所有的内含预设?如果我们恢复了美的特异性(étrangeté)?

未来的工作是学习如何脱离肤浅的普世论,但又不落入(文化主义的)相对论,因为后者不过是前者的反面,并不改变范畴,但却会使我们维持在其阴影和舒适之下。如此,要了解的是:美作为一个思想范畴并不是自然而然的:它的可能性来自于一种语言(或一个语“系”:由作为形容词的“美”之中提炼出作为概念的“美”)特别发展出来的可能性;那也来自于概念结构在特定领域提升了哲学的地位,并使哲学的命运和科学的研究方法连系起来;那也来自于美的中介及和解地位,而这是因为二元对立的未思的选择使之成为必要的,也因为那些选择所造成的和可感世界的悲剧性分离;那也来自对具有决定性的形式、部分-全体关系、唯一性和明确性的要求所赋予的特权地位,而这还包括偏好“构成”甚于“关连”等等所有欧洲人的选择。“美”命名了存有与外表、超越与感官的立即性之间的结合-矛盾点,而这造成了欧洲思想最敏感的固置点。它是可见世界中被网获的绝对,不停地对我们诉说形而上学,它如同独具的谜,且其迷人的力量正由此而来。然而,热爱谜题不正是“希腊”的特征吗?对照之下,会发现中国人曾经只以两极性互动过程来思考“山水”,其绘画及文学也曾以一系列多样的特质受到欣赏和分级;这些特质都相关映照,但并没有任何一个能覆盖所有其它的,而成为专制者、拱心石或目的(并非telos)。这时,我们也使美脱出这种假的概念自明性,它在其中僵化已久;后来这种自明性还会反转过来反对它,而使我们有点无所适从。

从美的概念中产生了一个重要的工具,但也导致了一个它自身无法超越的难题:在理论层面从其开端便如此(美是无法定义的);在实践层面则出现于当代艺术之中(“要作什么呢?”艺术在这个层面有许多挣扎):人们不再相信它也不能摆脱它。“美”是方便的,的确如此,但它的可操作性却曾使我们变得懒惰,或至少变得健忘。我感到惊讶的是,为何人们没有对美进行类似尼采对善所作的系谱学调查:倒不是调查美的各种标准或设想方式,因为它们已先承认其存在,而是使它突出,甚至特别突出美的概念的基座。换句话说,我很惊讶今天一位生物学家尚-皮耶·尚杰(Jean-pierre Changeux)还可以像二十五个世纪前一样,观察到美是无法定义的,而将我们各种相关理念再看过一遍之后(模仿、感知或再现等),却以毫无疑义的方式,将年轻的脑神经科学对脑部的活动测试都放在“美”这个标签之下。仿佛实际上还存在着“在己之美”(le beau ensoi),不可动摇的柏拉图主义……

然而我并不是要全盘质疑美在概念层面上的所有价值(只要承认它的适合性有其限度,并且它含有预设),我只是不愿把它变成一个标签。如果美不再被当作一个原创的、有发明性且有其风险的概念,将来的世界必然是沉闷无聊的。更大的危险是它变成潜伏状态,而且吊诡地,当艺术于今日怀疑美,美的“范畴”(理论的全球化由西方开始)却传布到全世界。世界上还有哪个地方的人们没有学会说“(作为概念的)美”吗?或是以谓词判断的形式说:“这很美?”历史的反讽是,当美开始内爆(imploser)时,美的范畴终于受到众人的一致接受(s’imposer)。在今日,很明显地,你们中国人就像欧洲人一样地运用它,但并没更进一步探讨;轻松地把你们的“美感”经验放在这个词语之下,并且对后者使用“美学”这个字眼。然而,结果是什么呢?你们也许不断地—这正好是其反面—想要展现你们自身的“美学”传统的原创性。甚至,对于未曾在你们的文化氛围里成长或生活却有能力领会你们的传统的外国人而言,你们也许对他们能进入中国美学思想的想法表示出保留的态度。我想提问:对于能否在此一领域沟通各自的想法的质疑,不正是他们所借用的一种反挫,因为“美(的概念)”已变成专制的词,在被借用时并未受到批判或分析?你们先是天真地依赖它,之后也许过度地怀疑它。而且这个概念也许把你们和你们自己的过去分开了,而不是使你们的过去更加可理解;美的概念与其说有助于文化之间的交流,倒不如说它可能会将艺术创作实践带入不可言说的境地,进而成为与他人分享的障碍。

结语

上述的一切当然是很快地说了,那只是快速地提醒我个人的思考工作。

然而,如果我最后以交流观念来总结,或者说如果我今天来到杭州向潘公凯先生的作品致敬,这是因为我相信从此之后中国人和欧洲人面前有着相同的哲学要务。

我们在自己的语言里也在自己的历史当中,面临着相同的历史必要性,那就是不再只凭靠唯一的(继承的)理论工具以思考我们的现代性;该理论工具乃由欧洲范畴所塑造的,因全球化而传播成一种好像“不明自喻/理所当然”(évidence),其中的“美”的观念在艺术里持有廉价的霸权地位。

我们不留在“美”的垄断之下—我们都知道它在当代艺术工作当中已经瓦解了,即使还存在着美即品质保证的意识形态和商业标签—而是应该平行地在良性竞争中呼吁中国语言和思想的内在贯通道理,它们也是可以开采的富源。在这一点上,我非常高兴地注意到一本介绍潘公凯作品的书,名为《大相无形》,我二○○三年出版了一本论著,叫作《大象无形》(La Grande image n’a pas de forme, Seuil, 2003)①英译本:Francois Julian, The Great Image Has No Form, The University of Chicago Press, 2009 ; 意大利文译本: Angelo Colla, 2004; 德译本: Fink, 2005 .。我们并没互通消息,各自走着自己的思想道路,却从自己那一边走来而相遇了(rencontrés)。

然而,今天我们如何摇动一个多世纪以来全球化所带来的同一化(uniformisation)?可惜的是,那只加强了我们的未思并且减低了我们创造理论的能力。

你们已明白,我怀疑“比较”,它在文化之间列出相似和差异,倾向于把它们归入一般性的框架,我们不知道相对于文化的多样性,那些框架是否适切;此外,比较通过同异归位的操作,倾向于固定一种所谓的文化“身份认同”(identité),使众文化各自圈套起来而阻塞变化生成的可能。

这即是为什么我质疑平庸的比较,选择另一种思考策略,探察文化之间及思想之间的间距,使它们互相起作用,而不是让它们被覆盖淹没。那些间距(不是差异)藉由其所开展的张力以及其所安排的面对面,而凸显出这些文化与这些思想之间的“之间”(de l’entre),“共同/共享”(du commun)就可在“之间”推动。我们想起如法国艺术家布拉克(Braque)所说的:“特鲁伊贝尔看似柯罗,但是他们没有任何共同之处。”(“Trouillebert ressemble à Corot, mais ils n’ont rien de commun.”)

我相信这是我们这一代人的挑战,不管是中国人或是法国人。不让我们的文化之间所出现的间距消失(因为我们将它们视为资源),而使间距起作用,就是说,通过去范畴化和再范畴化,而非满足于被贴上的范畴,以产生一种可理解的共同(un commun de l’intelligible),从此之后让我们一起思考。

只有在这样的条件之下,才可能进行一场文化之间的—不仅是对话,还是间话(dialogue)。

※ 本文为作者在“《弥散与生成》(浙江展,2015)国际学术研讨会”上的发言。有增删。