摩登姑苏:被低估的“桃花坞”

2017-04-11薛芃

薛芃

“姑苏版”特指在清康熙到乾隆年间苏州地区的木版年画,画面透着浓重的“西洋风”,制作工艺繁复而精致。虽是中国出产,其收藏和研究却在日本,国内现藏确凿的“姑苏版”只有可怜的一幅。

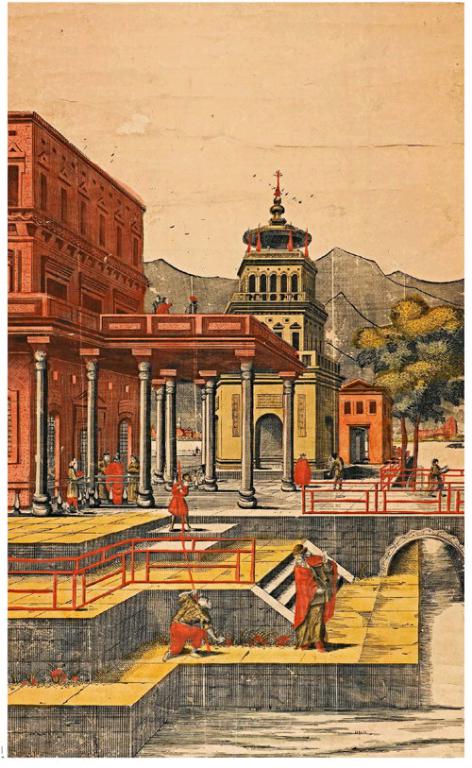

辽宁省博物馆藏有一幅名为《西洋剧场图》的木刻套色版画。画中主体建筑是砖石结构,有古罗马建筑的特征,散落在画面中的人物穿着欧洲中古风格的服装,按照20世纪三四十年代日本学者黑田源次的说法,这幅作品描绘的是欧洲文艺复兴时期剧场外的场景。他找到了作品参考的出处,是有关威尼斯派戏剧的插图。

再仔细观看,画中有很多值得玩味之处。另座钟楼建筑的顶部近似中国佛塔的塔刹结构,正门又贴有楹联;绘制建筑的方法有别于传统的“界画”,而是带着浓重的西方科学透视法,建筑的走势趋向远山处一个固定的灭点。这幅画,处处透着“洋风”,越看越看不懂。

在藏品丰富的辽宁省博物馆,《西洋剧场图》不算起眼,甚至很长一段时间以来,没有人研究出来画中究竟所画何景。再加上在中外绘画史中,由于自身的可复制属性,版画的地位向来次居于国画和油画之后,这幅作品的位置就更显得尴尬了。

2016年底苏州美术馆的年度大展“姑苏繁华录——苏州桃花坞木版年画特展”中,这幅版画被借来展出,作为“姑苏版”的代表性作品,陈列在展厅中最显眼的位置。它的价值似乎也应该被重新看待。苏州的“西洋风”

“姑苏版”特指在清康熙到乾隆年间苏州地区的木版年画,这些作品生产于桃花坞地区,却与通常意义上的“桃花坞木版年画”在面貌上有很大区别。“姑苏版”大多尺幅较大,因此并不像是用于日常家居装饰的,绘画技法上深受西方绘画的影响,画面讲究透视,以排线呈现光影,制作工艺繁复而精致,色彩艳丽但不流俗,多绘制宏大场面,但又面面俱到,非常精细,因此在视觉观感上显得饱满充盈,总也看不够。

明末清初,绘画中的“西洋风”伴随着西方传教士在中国的活动出现。在“姑苏版”里,透视、光影、排线是形式上最能体现“西洋风”的三点。从马可·波罗、利玛窦到郎世宁,绘画的“西学东渐”有一条宗教传播的主要脉络,除去宗教的影响,西方绘画对中国绘画在形式上最直观的影响体现在透视上。中国传统绘画也讲究透视,但是散点透视,将三维立体的物体罗列在二维平面中是传统中国绘画善用的方式。但英国艺术史家苏立文(Michael Sulivan)在《东西方艺术的交会》中指出“明暗法”和“凹凸法”在随佛教艺术进入中国时就已经流行开来,却只局限在表现外来题材,当佛教式微时它们也就随之衰败。中国绘画真正开始学习透视法要归功于意大利人郎世宁,他与年希尧合力完成的《视学》一书,用中国人的叙述逻辑讲解了西方焦点透视画法和构图方式。虽然无论是在清宫廷还是民间,透视法在绘画中并不普及,但可在一部分风景、建筑绘画中看出端倪。“姑苏版”多画大场景与市井风貌,焦点透视与散点透视的观感完全不同,這也是“姑苏版”带有“西洋风”最直观的视觉体验。

在苏州美术馆展出的13幅“姑苏版”中,《西洋剧场图》是最规矩地运用透视法的一幅。其他如《西湖十景图》《姑苏石湖仿西湖盛景》《渔樵耕读》等大场景作品,仍带着“界画”的影子,将小景观疏密有致地罗列开来,是一种古代地图式的绘制方式,可以在细节处分辨出钱庄、雨伞行、糖栈、茶室,格外精细。总策展人张晴将这些对景写生、场景开阔、刻工艺精的作品总结为“木版年画的写实主义先驱”。一边吸收了西方铜版画排线法的语言,一边运用着以短版、拱花等多色套印技术,一幅完整的“姑苏版”往往要用大大小小百余张刻版并套印完成,也不会像其他版画一样一版多印,因而本身数量就很少,流传下来的更是少之又少。

“姑苏版”的题材不只局限在景观,也绘戏曲文学、传统风俗和日常人物。大英博物馆藏有两件人物题材的作品,《百子图》和《四妃图》,这两个都是清代绘画常见的题材,都是诉诸家庭和个人化的题材。除此之外,大英博物馆还藏有一批较小尺幅的苏州木版年画,据美术史家薄松年的记载:“这些苏州套色版画构图饱满,内容吉祥,带有鲜明的喜庆色彩,风格及技巧上明显继承了明代书籍版画及笺谱画谱的成就而又初步具有年画特色。”这些作品的年代多创作于明末清初,没有浓重的“西洋风”,但已经为后来的“姑苏版”奠定了基础。

由于康乾时期苏州的开放,苏州成了当时的“摩登之都”。不仅是绘画,各种稀奇的西洋工艺品纷纷涌入苏州,西洋钟表、西洋镜,还有各式各样流行于欧洲的洛可可风格工艺品都让这座城市散发“洋气”的自信。这样的环境培养出“姑苏版”的消费群体,在沿海城市和江南地区发迹的盐商与高利贷者形成了新的收藏阶层,他们尚奇,没有太多传统品评标准的束缚,繁复、精致、有些奢华又带着“西洋风”的“姑苏版”恰好满足这类人群的审美,也就成了新的摩登风尚标。

日本的“姑苏风”

真正意义上的“姑苏版”存世数量并不多,目前确定藏于国内的仅有《西洋剧场图》一幅,这一点总让人匪夷所思。因为见得少,所有相关研究很不充分,普及度也很低。多年研究中日版画的日本学者三山陵曾经系统地编纂了一本关于日本现存的中国“姑苏版”版画的书,其中有几幅也被借到苏州美术馆展览。据她统计,日本现存“姑苏版”近300件,集中在博物馆、图书馆和一些私人藏家处。1与300,这两个数字几乎无法比较,为什么这些精美的版画都流落异国昵?“姑苏版”又与日本有什么关系?

展览中的另一幅作品《姑苏万年桥图》现收藏于日本神户市立博物馆,黑田源次的研究指出,现存的万年桥题材“姑苏版”有四幅,这幅“平江钦震版”应是最早的一幅,创作于乾隆中期,时间大概与万年桥竣工的时间吻合。画面以俯视的视角描绘,所画场景并不算恢弘,但却包罗万象,往来船只、商贾店铺都精致生动,这也是当时繁华的苏州城的一个缩影。

明代中叶以后,苏州经济崛起,市民阶层兴起,这些人既富裕又并非官吏,大多是并不拘泥于传统的商人,社会审美也逐渐变得更加考究,风气趋于奢华。商业的发达是明清苏州文化繁荣的基础,《金阊三十六行》《姑苏万年桥图》等不少描绘城市景象的“姑苏版”都取景自阊门一带的风光和商业景象,如《姑苏万年桥图》的题咏所写:“士民鳞集谁题柱,商贾肩摩少泛航。”末两句“贤侯政绩超千古,杜预勋名得益彰”则道出了苏州市民的自豪。

这样的苏州成了同时代日本人心中的圣地,江户时代中期的地理学家西川如见称苏州为“城郭民家繁荣地”。然而,由于德川幕府的锁国政策,苏州和日本之间的来往被缩小在日本西端九州岛的长崎一处,并且是单向的中国商人前往长崎进行贸易互通。中国商船从日本回国,也并没有直接通航,而是从长崎经乍浦运到苏州,再输送到全国各地。碍于这种交通和政策上的不便利,长崎成为苏州文化最直接的受益地,虽然通商口岸只有一个,但在这个自由贸易区,苏州文化被迅速传播开来。

三山陵在《中国木版年画集成——日本藏品卷》中写道:“江户时代,日本同外国的交易仅限于同荷兰和中国两国。外国商船可以停靠的港口被限定为长崎,出入港口的船只上的货物都被官员记录在案……商船运来的中国货物被称为‘唐物,日本人很是珍惜。年画也是唐物中的一种。它既是观赏品,也是木版画制作的参考物。”随着贸易往来,很多中国人定居在日本,慢慢汇聚出一个类似“唐人街”的地方,最鼎盛时有3000人左右的中国人活跃在那一带,木版画就是通过这种途径进入了日本。但三山陵指出:“可以确定的是,中国木版画的很多技术是在这一时期以这种方式被日本所接受,但这些木版画是不是现在我们定义的‘姑苏版,还有待再考证。”

中央美术学院版画系副教授张烨的《洋风姑苏版研究》一书中分析了几种“姑苏版”进入日本的可能性:其一即是在上述背景下的日常商贸交易,或出于朋友馈赠,或出于个人的收藏爱好购得,或是当时在日本的中国人自己欣赏把玩。其二是来自日本幕府的定制。幕府第八代将军德川吉宗既热爱丹青,也关注西学,他向中国和荷兰都订购绘画,在可查到的版画运输的记录中,这些从中国舶来的版画有一些专为屏风之用,日本现存大多数“姑苏版”的尺寸也很符合日本屏风的规格,而这種幕府订购的行为很可能是一种持续性很强的行为。其三,这些“姑苏版”本身就是外销画,以日本达官显贵为主要销售对象而作,并不面向中国市场。作者举出的例子是画中某些服饰细节是迎合日本审美趣味的,比如将“剃发垂辫、窄衣窄袖”改成“束发戴冠、宽大衣袖”。

关于“姑苏版”究竟是如何进入日本的,至今学界并无定论,不过造成“姑苏版”在日本流行应该是多方因素交织而成的,最终使得日本的“姑苏版”藏画量多,研究成果丰厚,远超中国和西方对这一领域的关注。

20世纪30至50年代,学者郑振铎在收集古代年画时就感叹:“古代的年画几乎失传,而明末以来,番舶商船常有携带年画到日本去的,日本人则视作艺术品而保存着。今日所知的明末清初的好些年画,多藏于日本。”经历几次历史动荡,诸如太平天国起义时江苏的文物被付之一炬,所剩无几,仅有的留存也没有受到重视,久而久之,人们就很难再看到康乾时期的桃花坞木版年画,取而代之的清晚期至近现代的木版年画,多尺幅较小,制作工艺简单,所绘内容也以更贴近生活的日常景象和年俗文化为主,无论是艺术造诣还是历史价值都逊于更早期的作品。

“江户时代”“版画”,当这两个关键词联系在一起时,几乎没有人会想到“姑苏版”,而是很明确地指向了日本艺术的代表形式——浮世绘。“姑苏版”在日本的传播与浮世绘在日本的兴起至繁荣时期,在时间段上重合度很高,彼此之间的影响也是毋庸置疑的。日本学者小野忠重在1944年的《支那版画丛考》中写道:“浮世绘的新构思,无不以此(姑苏版)为参考。”1720年(日本享保五年)江户幕府政权对中国和西方书籍进口的解禁,为浮世绘的发展提供了契机。从题材、制作方法和表现形式上,“姑苏版”都在很长一段时间内成为浮世绘的范本。有趣的是,到了19世纪末,当日本浮世绘传播到欧洲时,印象派画家对这些来自东洋的新奇艺术爱不释手,他们吸纳日本元素,又将浮世绘的构图、色彩等精妙之处运用在自己的创作中。从这个角度来看,艺术的传播与影响在时间和空间上都形成了一个开放的链条,彼此借鉴,各取所需。艺术发展的出其不意却又理所应当,正是它的魅力所在。