大空王佛

——书法史逻辑语境之中的僧安道壹

2017-04-10张强

张 强

一

所谓的艺术史逻辑,是艺术发展过程之中,由于新的艺术概念的创立,导致了对于艺术涵义的重新植入与艺术史的重新排序,在历史概念与艺术史实之间构建新的选择性关系。

在中国绘画史上典型的南北宗论——这个无论从人文地理还是北人南赋,南人北相的可能理由来辩护都显得非常牵强的理论,却由于禅宗文化的植入,而最终带来了一场美学意义上的革命。它已经与原本“图像”意义上的中国绘画历史脱离了关系。①

对于书法史而言,北齐的僧安道壹在今日为何如“石破天惊”一般地被发现,而且对于日本的学者尤其具有冲击力,其原因就在于今日的书法史逻辑语境,已经不同于唐、宋、元、明时代。经过清代的“金石学”,20世纪50—60年代现代书法(日本),以及90年代至今的中国“后现代书法”的概念确立。在这个时间维度与历史间距之中,僧安道壹被重新地检核与审视。

同时,由于“后现代书法”的观念性缘故——对于书法概念及意义系统的重新设置,对于历史资源之中那些更具观念性的作品,自然会得到重新推举和价值赠予。在这一点上,清代中期金石学所携带的“碑学”体系的建立已经完成了第一步——从意味内涵上对于僧安道壹的美学赋予。我们今日或许所要做的工作是,如何在更为广阔的艺术史视野之中,赠予僧安道壹更为特别的东西。

于是,这在无形之中,就形成了一种“无关性的必然”。也就是说,如果孤立地来看一千五百年之前的僧安道壹,其实与我们今日后现代空间之中的书法几乎是毫无关系,但是,我们却无法抹掉这一千四百余年间所形成的“书法经验”,而这些经验成为我们判断僧安道壹及其他同时代书法家的预成模式和既成眼光。而这些条件注定了我们对于僧安道壹判断结论的宿命所在。其实,就如同僧安道壹本人也无法回避与王羲之、钟繇之类书家所进行的比对。

这就是所谓的书法史逻辑。

它是以各种经验的串接,形成了一种上下关联的逻辑网络,也同时构成了一种意义的发生语境。

二

其实,把僧安道壹及其他书写的巨型书法“大空王佛”,放置到一般的书法史之中进行判断,甚至扩展到图像的层面上加以讨论,已经被一些敏感的学者有所认识,如日本学者从书法史的立场,觉察到僧安道壹书法之中的所包含的视觉性因素:

摩崖大字则加上与一般书法不同的金石要素,从艺术角度看,更让人感到视觉上的冲动,产生立体效果,以至猜测当初在现场采用了直接双勾的书丹法。②

他更感觉到僧安道壹对于书法史的逾越:

洪顶山、尖山或许还可以加上泰山等处的大字,在文字结构,笔画的整体表现方面,都突破了中国原有的书法传统。③

另一位日本学者则认为僧安道壹创造了一种新的造型文字:

僧安和摩崖刻经集团在摩崖刻经中将佛教典故造型融入榜书,创造了前所未有的表达风格,在书法史上留下了特殊造型的文字。④

还有的中国、瑞士学者以为,

“大空王佛”是一种包含了造型因素在内的“字雕”,因而具有图像的含义,从而可以植入一种新的判断经验:

……一旦确定“大空王佛”是一种经过全盘设计的完成形态,那么它很难再被当作是平面的“字”,而是成为结合书法、雕刻等各种元素的综合体,这本身就具备了图像的意义,并且可以由此引出对中古世纪书写和刊刻大字所用的字体、书写方法、制作方法、写刻工具直至审美习惯等一系列问题的追问。⑤

以上的判断视野,虽然进入到历史的空间之中进行审核,但是,却依旧是来自于顺序的书法史逻辑所看到的扩张性因素,并没有从纳入到至今所有的书法经验视野之中,所以,其结论最多还是一种视觉美术史意义上的认知。

三

在佛教经典的契刻与书写之中,书法虽然是一种最为基础的传达,但毫无疑问它又是最不重要的。说到底书法之于佛经,不过是一种载体而已,是留存与传播的方式。因为佛经内容意义的宏伟与宽博,足以让任何的书写变得没有意义。

作为书写者,如何突破这种固有的关系,甚至将书写与佛经的内容相互混淆,成为互相依赖的存在,也就成为经系书法家们的一个重要的内在愿望。⑥

当然,这里的问题也多少会显示出来,佛经的诵读是非常的重要,因为,即使你不懂得梵语,但是,仍旧可以在音韵的复现中接近佛的真谛,但是,书写——却是将汉字作为独立的方式来对于意义进行呈现,它与佛经之间的矛盾,随着佛教的‘中国化’而逐渐地得以解决。‘疑伪经’是中国宗教的一个非常特别的现象,深层的原因其实是作伪者为了使更多普通民众来接受佛经,因此,本土经验(包括民间宗教以及道教)的植入,也就成为一个必然的策略。

当然,这里的问题也多少会显示出来,佛经的诵读是非常的重要,因为,即使你不懂得梵语,但是,仍旧可以在音韵的复现中接近佛的真谛,但是,书写——却是将汉字作为独立的方式来对于意义进行呈现,它与佛经之间的矛盾,随着佛教的“中国化”而逐渐地得以解决。“疑伪经”是中国宗教的一个非常特别的现象,深层的原因其实是作伪者为了使更多普通民众来接受佛经,因此,本土经验(包括民间宗教以及道教)的植入,也就成为一个必然的策略。

问题是,将佛经翻译到什么程度,才算得上是“正经”,(如泰山经石峪的明人题写的刻词),而发明“佛名”算不算是一种“伪经”行为呢!?

显然,我们将这个问题留在其它的语境之中加以探讨,(如禅宗南宗在佛教之中的合法性问题),我们在此关心的焦点,还是在于佛经的书写问题。

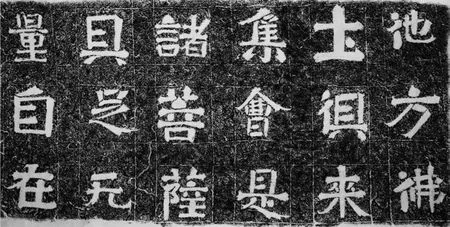

铁山摩崖石刻(局部)

若在佛经的书写之中,昭显书写者的存在,可以有这样几个途径:

1、采取大幅面的书写,以体量来张扬书写性。

2、在书写过程之中昭示书写者的性情风格。

3、撤换经书的内容,将内容片段化和陌生化,使得观照者将注意力放置在视觉形式的营建上……

4、在书写形式建构的上,体现出书写的内容倾向。换言之,就是抵达形式与内容的和谐一致。

日本现代书法发展之中的一个典型案例是:一位不谙汉字内容的西方观众,在日本现代书法家手岛右卿书写的“崩坏”面前⑦,感受到这是战争或者是灾变后被毁灭的情景所带来的惊恐战栗情绪,当之后得知这幅作品的内容就是这样的,他惊讶不已:现代书法居然可以直接表现这样的内容。

这个例子似乎说明现代书法可以跨越中西方的障碍,它可以轻易地变成一个人类通感的“视觉标本”。

四

那么,对于僧安道壹而言,在这个内容与形式面前,将是如何去做的呢!?

以“大空王佛”为例,僧安道壹似乎可以轻易做到如此的书写:

“大”可通天,

“空”则成性,

“王”如日月,

“佛”则弗人亦人。

这一切则如同内容对于形式的选择性改变一般,成为“拟象化”的手段。

我们看一下后现代空间之中的书法经验。

当代西班牙艺术家塔皮埃斯曾如此言到:

我甚至不认识一个中国字,但是,我却在中国的书法家那里,学到了运笔的方式⑧。

中国的书法家什么样的“运笔”方式,可以让塔皮埃斯能够得到启发,创立出属于自己的当代艺术样式呢!?

从塔皮埃斯的作品中,我们可以看到一种凝结的笔触,如同将时间的展开冻结一般,这个带有“超现实抽象”一般的时空感,给予我们一种强烈的感受:

时间不是被凝固,而是在空间中被徐徐地展开。

而这一切还源于塔皮埃斯对于《道德经》及石涛“一画”的理解⑨。

安道壹在书法层面上,是如何“穿越”佛经的限制,而走向自我的存在的呢!?

在历史上,佛经抄写者被佛经所遮蔽而匿名,则是一般抄写者的宿命。这些我们可以在无数的经卷、造像碑等等形式之中屡见不鲜。

偶尔亦有不甘平庸的抄写着,甚至试图以血来抗争这种先天的宿命,他们刺舌代墨来书写佛经,但最终得到不过是对于其决绝的信仰的慨叹,观众依旧没有转移其书写者“抄写”的命运——只是功能化工具的转换而已。

在这样的语境之中,如果不再沦为抄写者的宿命,就必须以一种特殊的方式,来昭显在这个宏大无际的宗教经典之中的存在。同时,完成自我在书法史上的超越。

首先,必须摆脱自魏晋以来的文人系统,以抒情达意而建立的书卷气息的王国,以韵致谐和的瞬间即兴的有限掌控,远离自我情绪的波动玩赏的经验趣味。

于是,僧安道壹选择——或者说发明了一种书写与契刻相结合的方法论系统。

我们为什么会上升到一个“方法论”系统呢,原因在于,这是一个可谓“前无古人、后无来者”的一种自我完善的价值体系。它不同于书法史上的任何一种对于文字的表达与审美方式和趣味,以无法模仿、无法复制、无法更替、无法再造的体制格法,长期被湮灭在黑暗的历史时空之中。

其实,契刻的方式自古而有之,从石器时代陶器上的刻划符号、刻划图形作为契刻的最早方式。而在商周时期的甲骨文,其契刻工具、契刻的风格、契刻的材料、契刻的样式也已经渐次系统,有了固定的模式。

不过,在石头上进行契刻的传统,当自战国秦刻石鼓文,尔后这些圆鼓的碣石逐渐演变成为汉代竖立的长方形碑型。而对于这些记述方式的研究,被称为是金石学。

从历史上来看,汉代已经有人研究古文字,但是,却没有系统的论述,至于拓片成于何时,没有确切的记载,到是下面这段文字可以有些端倪显现:

唐代韦述言:

家聚书二万卷,皆自校定铅椠,虽御府不逮也。兼古今朝臣图,历代知名人画,魏、晋已来草隶真迹数百卷,古碑、古器、药方、格式、钱谱、玺谱之类,当代名公尺题,无不毕备。⑩

在这里,他收藏的“古碑、古器”就有可能是拓片,而不是碑、器的原石、原物了。

那么,在僧安道壹的时代,有没有即刻即拓的现象出现。我们不得而知。但是,洪顶山的书法在1995年发现报道之前却是没有被拓过。

金石学中的一个主要研究对象,就是通过对于金属岩石上的文图符样为对象,以拓本的方式加以再现。这是中国文化中的一个特殊的发明,也在这个方式基础上,进一步发展出一种特殊的欣赏趣味。因为,几乎所有的金石对象,都是通过凸凹来体现纹样与文字的。于是,将湿软的宣纸覆盖其上椎击,填满其凹,彰显其凸,尔后以拓包蘸墨印下来。这个过程结束之后,就可以得到一个清晰的视觉结果了。

另外,从宋代中兴的金石学,其中的一个最大的问题是,使得鉴赏者的空间感发生变化,从对于器物的一般纵深感受,变成了一种平面化的感觉。由于趣味集中在所谓的“古意”之上,因此,器物本身的剥蚀、纹理、斑驳等等与时间有关的因素开始进一步地浮现出来,逐渐成为赏鉴与选择的重心所在。而尤其是文字本身,就是在平面域度之中展开来进行识别的,所以,这种认读的平面化的空间,所换算的却是对于悠远历史时空的不同结论与想象。我们所要强调的是,这种空间的平面化,对于僧安道壹识别过程之中,所带来的当然的忽略。或者说,金石学所忽略的,恰恰是僧安道壹所必然超越的。

于是,我们可以看到,僧安道壹正是反拓印的。

因为僧安道壹的“大空王佛”等字,几乎就是一种将书写过程表现的动态凝固,在这一点极其类似于塔皮埃斯的做法:

冻结了运笔的方式,将在书写过程中可能是瞬间会出现的图景,迅速地凝结下来,成为一种永恒的示范。

我们知道,拓片是捕捉结果的,是等候多时——需要时间的沉淀,需要自然的蚀化,需要历史的间距,需要风霜雨雪的培植,这一切才会形成金石学的对象,才会生发出中华文化系统之中视觉形式内容:意味、韵致、时间的痕迹。

所谓书法拓片的形式,是契刻者将汉字,甚至也可以细致到将笔触的边沿,以黑白二维的方式传达出抽象的结构。

但是,僧安道壹没有结果,他也不抽象,它展现的真实一种过程,是过程的图像化的停滞。也是时间已经在空间中穿过——按照惯例,穿过的瞬间不该再停留在我们的视域之中。

然而,僧安道壹却将这个不该在现实之中存在的“现实”展现在我们的面前,因此,我们称之为是一种“超现实的书刻”。

所谓的“超现实”,指的是把不同时间段落发生的事情,放置到同一空间之中。或者说在同一空间之中,交织存在着不同时间维度的东西。而“超现实书刻”,则是对于僧安道壹所创造的书刻方式的一种指称:意为他在将不同时间状态之中的书写,交织在同一个字型(或者是同一词语)空间之中。

如果说中国书法的展现了时间性的话,那么,它注定是在一个平面延续空间之中的展开。如“一”的书写,从起笔到终笔之间的时间跨度,就是一种时间平面的延展。如果是“十”的书写,在加上一个上下延续的时间维度,它依旧是一种平面交汇的空间接口。因为黑色的墨之间本身就有自然的相融性。如果用契刻来表现,它们之间无论是阴刻的凹口相汇合,还是阳刻凸起之间的线条,在相交处呈现出自然的交接。是若还以“一”“十”为例,僧安道壹的书写,却是将“一”的书写独立呈现出来,在“十”相加的“|”的书写之中,两个维度的接口被封住了,所以有了上层与下层的区别和差异。因为如同在柔软的载体之中,用硬质的扁笔刮出来的一样,每个笔画的边沿出现自然的隆起现象,在第二笔相交点上,没有打开第一笔这个隆起的边缘,它成为一个空间维度之中的两种时间性的展现。但是,僧安道壹没有在这个层面上停止,他旋即有加上第三个时间维度,就是在这些笔划之间,契刻上毛笔的笔触,而这个笔触不是一般书写体现出来的偶然性,而是必然地“丝毫感”。除此之外,他植入的第四个时间性的因素“拳印”,第五个时间性因素是“新月形”符号等新的因素。

所以,在僧安道壹在洪顶山书刻的“大空王佛”之中,至少有五个以上的时间性因素,因此,我们将这种在现实之中无法出现的书写,在书法史中的独立创造,称之为是一种“超现实书刻”。

五

分析僧安道壹的书刻特征,我们可以从以下几个方面见出其特点所在:

(一)充分利用山岩表层上面的各种条件:

契刻的石面保持了自然的起伏、粗粝、裂痕、凸凹。面对着这些石头材质的多向变化,僧安道壹采取了就形而用之,就势而为之,就质而采之,就地而纳之。

尤其是在洪顶山中心的巨型大字——大空王佛书刻上面,笔画的变化时常会由于石质表面的凹洞与裂隙,而被引导到另外的一个维度上。但是,这些却没有任何损害整体气势的地方,相反,却增加了一种莫测的势度感。

(二)在泥泞般的质地上书写的效果,契刻在石质的坚硬上:

在相对平面的汉字刻写中,僧安道壹采取了一种特殊的方法,就是把坚硬的石面,看作是象泥一般柔软,似乎是将铁丝质的毛笔,在上面书写一般。第一笔被覆盖在下面,第二笔在上面泥泞般地书写。在两笔的交界处,形成了泥壁般得界限与障碍。

岗山摩崖石刻

或者说,僧安道壹简直就是在用泥为底,通过铁丝笔的书写来观察可能的效果,最终又把这种效果刻在了坚硬的石面上。

(三)符号形式的处理:

僧安道壹对于佛字所采取的“肉质化”处理。

弗的上面两个起笔,成为手型。在拓本和原石上面的差别在于,拓本只是两个握拳的外形而已,但是,原石上面却是两个圆凹型的坑,也就是说,它不类手型,而是确定的拳印。如同将挑起一指的拳头,用力地按在柔软的块泥上面所形成的印痕。最主要的是,这个印痕是那样的圆润光洁,富于弧线度。

“王”字的中间竖画的起笔,采取了“欲右先左”的捺笔方式,但是,这个起笔所形成的形状,却又形成半月形。与大山岩佛之中的“岩”字,形成了一种内在的呼应。“岩”的山字下面是三个口,中间的口却成为一个真实的半月形。

(四)显踪露迹非飞白的书法:

由于僧安道壹在书刻之中,处处显露出笔触的走向。于是,很容易被人将它与“飞白书”相联系。

我们知道,所谓飞白书是它的“飞”与“白”。

在南朝羊欣而言:“飞白本是宫殿题八分之轻

张怀瓘赞词曰:“妙哉飞白,祖自八分。有美君子,润色斯文。”

赵宧光:“隶书中一曰飞白,篆法将变,正侧杂出,燥润相宜,故曰‘飞’曰‘白’。”

这里的隶书的轻写产生的飘举与飞翔的姿态,同时那若丝发的笔触也恰好产生一种运动感。

但是,僧安道壹在这里所留下的却是如铁丝笔扒泥地一般的踪迹效果,其意何为呢!?

他阐述的是,那些如拳印般得凹陷痕迹也好,那些半月形的符号也罢,却也都是在僧安道壹的如椽巨笔下书写而成——它虽然利用了制作,但却不是完全的制作。

这是一种特殊的制作与特殊的书写相结合,所到达的一种新的书法境地。

(五)反拓印的书法

:

我们说僧安道壹的刻写是反拓印的,不是一种简单的对于拓印难度的描述,而是通过拓印来显见出来的僧安道壹的书法,是无论如何也无法与他在现场的书刻相提并论的。

这是因为如我们前述的几个方面的原因所致,问题在于,研究者在通过拓片来观照僧安道壹的时候,会得到一个什么样的结果呢!

通常的碑刻或者是摩崖的书写契刻方式,采取的阴刻的手段,意为在每个笔画相交时,通过凿通来贯连,这里没有笔画之间的复笔的效果了。这也是僧安道壹书刻拓片之中的效果,但是,在僧安道壹的书刻现场之中,我们却可以看到,他对于笔画凹陷有时是纵向的丝缕般的书写型踪迹,有时却又是横向的三角型低凹刻法。如在‘安王佛’写刻之中,我们将拓片与原刻比较可以看出其中的巨大落差。与原刻相比,拓片变得如同剪影一样单薄。洞里面。也就是说,由浮雕堆砌的水平面之上的“平面”在水平化地向前延展的过程之中,逐渐地过渡到水平面以下,并且旋转向下地动势到了凹洞里面。在这里,以丝毫感的笔触用阴刻来加以表示。

在这里,从水平面之上、到水平面、再到水平面,这里跨度了三个空间。所以,以剪影般平面拓印的方法来再现,是无论如何也无法到达字型的原始状态的。

六

通常的碑刻或者是摩崖的书写契刻方式,采取的阴刻的手段,意为在每个笔画相交时,通过凿通来贯连,这里没有笔画之间的复笔的效果了。这也是僧安道壹书刻拓片之中的效果,但是,在僧安道壹的书刻现场之中,我们却可以看到,他对于笔画凹陷有时是纵向的丝缕般的书写型踪迹,有时却又是横向的三角型低凹刻法。如在“安王佛”写刻之中,我们将拓片与原刻比较可以看出其中的巨大落差。与原刻相比,拓片变得如同剪影一样单薄。

同样,比较大山岩佛也可以见出期间的巨大反差。

也就是说,拓片提供的只是一种金石学意义上的美学概念和欣赏趣味,

但是,僧安道壹的书刻作品,却是以超越金石学的趣味而存在的。

从另一个角度来看,僧安道壹的“反拓印”,除了他的“超现实书刻”之中五个人为的时间维度的制造,还有对于自然时间维度的利用。在洪顶山大空王佛的“大”字笔画的“捺”,居然延长到自然的凹

关于金石学的历史,我们知道发端于唐代,成立于宋代,而大兴于清代。

在金石学显示的美学趣味标准之中,主要应该还是评论者依据于拓片做出的评论,因为真正能够进入现场的学者,寥寥无几。

然而,金石学是如何在清代被操作的呢!?

阮元在《北碑南帖论》首先比较了南北书法,以为:

短笺长卷,意态挥洒,则帖擅其长,界格方严,法书深刻,则碑据其胜。

继而期许到:

所望颖敏之士,振拔流俗,究心北派,守欧褚之规,寻魏、齐坠业,庶几汉魏古法不为俗书所掩。

邓石如被碑学者推为是清代中期书坛上的碑学大师。

康有为评价为:“夫精于篆者能竖,精于隶者能画,精于行草者能点能使转,极熟于汉隶及魏晋之碑者,体裁胎息必古,吾于完白山人得之。”

包世臣《国朝书品》将他的隶书和篆书列为神品,分书和真书列为妙品上,草书列为能品上,行书列为逸品

碑学的一个最为主要的原则是,就是对于帖学的反动,或者说主要是对于文人书法趣味的否决与蔑视。而文人的抒情达意所导致的气局狭小、病态孱弱,在清代也已经是不争的事实。

关于僧安道壹的书迹,在金石学的语境之中,也只是到了清代乾隆年间的黄易才开始著录在《山东金石志》之中,之后,阮元、包世臣、康有为才开始关注并且予以极高评价。

包世臣曰:

云峰、徂来两山刻经,字皆方尺,泰山刻经,字方尺七八寸。书体虽殊,而大小相等,则法出一辙。

康有为称其书:

魏碑大种有三,一曰龙门造像,一曰《云峰石刻》,一曰冈山、尖山、铁山摩崖,皆数十种同一体者。《龙门》为方笔之极,《云峰》为圆笔之极,二种争盟,可谓极盛。《四山摩崖》通隶楷,备方圆,高浑简穆,为擘窠之极也。

六朝大字犹有数碑,《太祖文皇帝石阙》《泰山经石峪》《淇园白驹谷》皆佳碑也;尚有尖山、冈山、铁山摩崖,率大书佛号赞语,大有尺余,凡数百字,皆浑穆简静;余多参隶笔,亦复高绝。

在此方面,僧安道壹已经预见性地断言了他对于书法史的超越,似乎也断言了在帖学之外会有新的书法体系的创建,而僧安道壹本人,也将是其中无愧的代表人物。

七

于是有大沙门安法师者,道鉴不二,德悟一原,匪直□相咸韬,书工尤最……寻师宝翰,区□□高。青跨羲诞,妙越英繇。如龙蟠雾,似凤腾霄。圣□幽轨,神芝秘法。从兹宝相,树标永劫。

这段文字的基本意思是:道德一统的僧安道壹,书法的成就最为显著,通过研究可以看出他的书法所达到的高度和精妙,跨越了书圣、大师王羲之,韦诞、张芝、钟繇。他的作品如龙飞凤舞于九霄之上,世人望尘莫及,其中更包含了神圣的矩度与方法。其所书文字,如佛像一样庄严不可侵犯,任凭时间的流逝而不可磨灭。

按照有些学者的说法,《石颂》的书写者可能是僧安道壹,《石颂》的文字虽然不是安道一所撰,但是,他同意文字的内容应该是没有问题的。我们则将这个问题再进一步,《石颂》也是僧安道壹所撰写、书丹并参与契刻的。因为,一个敢于撰写出《安公之碑》的人,敢于狂放肆意书刻“安王佛”“安乐佛”的人,对于自己的书法做出充分自信的评价,又是什么大不了的事情呢。

有人说,慧能是究其一生的力量,把佛从神坛上请下来的人,尔后自己也被当成了“佛”了。

那么,我们则以为:僧安道壹是一位通过书法将自己变成“佛”的人。

只不过僧安道壹的遗憾在于:其个人化的方式过于张扬、直接、赤裸,一旦其去世之后的个人生命气场、人格魅力、行为力量的退隐,以及社会大变革所带来的关注力的转移,那么,其书法艺术、佛学思想、艺术方式、行为模式也就自然地被湮灭在历史的时空之中。

从另一方面讲,由帖学建置的趣味取向,也是导致对于僧安道壹书法排斥的一个重要因素,以至于当代书法学者,居然将僧安道壹的不世奇崛诠释为是一种俗气:

笔者在作实地考察时,对这二处(经石峪、铁山刻经)摩崖都有一个强烈印象,就是某些字的某些笔画,如“人”字的捺笔波画,每每出奇地粗大,凿刻也出奇地深,嫌其过分之余,连想到当时是用什么笔写成的。我怀疑这些出奇粗大的笔画系添笔描画而成,因此有不和谐和做作的感觉,甚至厌恶其俗气,这是不必讳言的。

洪顶山、尖山等处得“大空王佛”字之大则大矣,但笔法贫乏得很。大概是书写时只想到以硕大无朋的字来宣传佛法这样一种实用的功利性,而未能顾及审美的艺术性。至于“佛”字两竖的上端饰以佛手(受先秦蝌蚪文和鸟虫篆的影响),更是有损于书法本体美的蛇足之笔。洪顶山的《安公之碑》《大空王佛题名记》,也有失之粗鲁之嫌。

或许,这样的粗鄙的论断,我们今天本不值得面对,但是,我们却无法回避这样的事实,在这样的判断背后,是帖学所带来的集体无意识。它其实已经自成系统,有其完整的价值取舍标准和趣味取向。在此揭示这一点,是警觉我们需要一种更为纯真的眼光,来看到僧安道壹及其同时代的作品的本来状态的。

或者说是佛教的正统化与帖学趣味的合谋,湮灭了僧安道壹。

八

我们说,由于僧安道壹的书法超越了碑学的一般趣味性,也就是时间感带来的历史性的意味,由于空间的分割所产生的距离间差,因此,使得僧安道壹被碑学奉为领袖人物。

然而,如果我们把一千四百余年前的僧安道壹,放置在现代后现代书法语境之中,又会是一个什么样子呢。

如果说从日本开始的现代书法,从手岛右卿式的内容与形式的统一,来达到放纵书写与汉字内容的谐和,到井上有一书写的极致性、粗鄙化乃至于行为性,其意图还是针对于古典主义书法的反拨——他甚至是以个人的强力意志,来撕开书法这个固有的概念。(关于日本书法的状况与局限,笔者已经专著论及,此不枝蔓)

至于笔者所创立的“双面书法”,则是对于现代主义书法的逾越,是通过改变书写的方式,建立书法的方法论:两个人在一个长卷或者竖幅面的纸、绢上同时书写,书写的“内容”是对于另外一位书写者的书写反应度。这个作品最终悬挂在不同的建筑空间之中——甚至自然之中,创造书写方式的同时,也在创造者观看方式。

从这个层面上,我们去审视僧安道壹,则可以发现他所具备的如此特征:

(一)僧安道壹的书法融会了佛、道思想与视觉形式

僧安道壹是将汉字书写佛名,作为独立的作品,甚至是创造了独立的佛名。在这个过程中,他遵循了道家的自然主义思想,以神圣化自然的方式,将佛与之相融汇。如高山佛、大山岩佛之类。这种在自然岩面上的书写与契刻,体现出其独立的观念——对于佛道相融的思想。况且,在其佛名的书写之中,亦采取了道符的示意性、象形性与拟象性。

(二)僧安道壹创造了一种书法的观看之道

僧安道壹的书法,大多刻在起伏不定的岩面上(如泰山经石峪)、无法站立停留的斜岩上(茅峪巨书大空王佛)、或者干脆就是在平铺的石面上(二鼓山的大空王佛),甚至是在高耸的崖沿边(高山佛、大山岩佛)。其实,僧安道壹精心选择的这些地方,其动意在于让观看者参与到书刻的经文佛名之中,通过抚摸、接触、动作、行为、微观等等方式,来改变本来对于经文佛名的冷峻的距离感。

(三)僧安道壹的书法是在用书写而反书写,用反书写来再现书写

与文人书法的抒写性的书写不同,僧安道壹采取的是一个新的美学范畴之中的实践,这就是宏伟化与制作性。而制作性则是其宏伟化的保证。所以,僧安道壹的大空王佛等字之中,才会采取雕刻之类的手法,来显见书写过程所造就的三维空间效果,而这却是后来所有书写者无法企及的。在反书写之中,又体现了书写动感与质感。

(四)僧安道壹是在书法史的逻辑之上的创造

因为僧安道壹自己清醒地看到他的书法对于王羲之之类文人书写的超越,所以,他是清晰地明白自己在中国书法史逻辑上的创造位置。而且这种理性的审视,其实已经是因为独立的书法艺术家的立场了。所以,他才能够将自己的书法创作必然化、系统化,同时具有了超越时代的品格。

……

诸如此类,这就是为什么在我们经历了书法如此的历史经验之后,对于僧安道壹的作品,仍旧会产生惊心动魄之感,这就是为什么我们直感上总觉得碑学无法囊括僧安道壹,但是,却从来没有得到过一个明确的解释。

这就是为什么僧安道壹给我们带来的惊诧远远超出我们的想象,而我们还愿意继续地去探险。

这就是为什么在将古典书法纳入到现代、后现代空间之中加以审视,注定会面临陷阱重重,我们依旧无法抑制自己的冲动要去比对。

这就是僧安道壹所给我们所带来的力量。

注释:

①参见笔者《文化观念的侵入与中国画类种兴衰论》刊《齐鲁艺苑》1990年第3期。

②③桐谷征一《北齐大沙门安道壹刻经事迹》《北朝摩崖刻经研究(续)》,主编焦德森,天马图书有限公司,2003年版,第72页 。

④北岛信一《彩色石壁摩崖刻经论及其年代考》刊《北朝摩崖刻经研究(三)》,主编焦德森,内蒙古人民出版社,2006年版,第259页。

⑤鲁大东、尤丽《“大空王佛”与飞白书》刊《北朝摩崖刻经研究(三)》,主编焦德森,内蒙古人民出版社,2006年版,第199页。

⑥王学仲以艺术家的敏感创建了一个经系书法的概念,但他终究缺乏在现代艺术学理论层面上的有力论述。所以无法得到应有的观念效应。参见《碑、帖、经分三派论》刊《中国书法》1986年第3期。

⑦参见笔者《后现代书法的文化逻辑》第三章有关论述,重庆出版社,2006年版。

⑧⑨参见笔者《后现代书法的文化逻辑》第一章有关论述,重庆出版社,2006年版。

⑩《旧唐书·韦述传》。