铁路大型客运站检票口、阶梯和自动扶梯通过能力研究

2017-04-10孙兴斌

张 超,杨 洋,孙兴斌,孙 雷

(1.北京交通大学 交通运输学院,北京 100044;2.锦州铁道勘察设计院,辽宁 锦州 121000)

检票口、阶梯、自动扶梯是铁路客运站的重要设备,合理确定其通过能力对于铁路客运站的设计和客流集散[1]的管理和组织,以及提高客运服务质量具有重要的意义。

关于检票口通过能力,文献[2]分析了单个进出站检票口的人工检票能力,并分别给出进站检票、出站检票和出站不检票3种情况下人工检票能力的参考值。文献[3]规定:按每个检票口的通过能力为1 500人·h-1和在15 min内完成1列列车上车旅客的检票作业,计算客运专线车站的检票口数量。

关于阶梯通过能力,文献[4]综合考虑行人的平均使用面积、行人流率、速度和饱和度4项指标,将阶梯上平均人流的服务水平分为6级:A级为行走速度自由选择且行人之间不冲突,B级为行走速度自由选择但行人之间能相互感知,C级为行走速度自由选择但行人之间会有较小冲突,D级为行走速度不能自由选择且行人之间会有较大冲突,E级为行走速度受限且行人流量达到阶梯的通过能力,F级为行走速度严重受限且行人之间会有严重冲突。文献[5]分析了行人在阶梯上的行走速度和行人流量分别与行人使用面积的关系。文献[6]主要研究人行道上行人的交通特性,确定了以行人密度、速度和流量为技术指标的人行道通过能力和服务水平。另外,文献[7]提出了地铁车站基于服务水平的闸机、阶梯和自动扶梯等设施的通过能力计算方法。

上述相关研究主要侧重于分析服务于城市行人流或地铁乘客流的公共通行设施或设备(统称客运通道)的通过能力,尽管其与铁路客运站的客运通道有一些相似之处,但铁路客运站的客运通道还有自身的特点,主要表现为:①铁路旅客流线受人为渠化的制约,客运通道一般为单方向通行;②旅客在站内的走行空间以及速度受其携带行李物品的影响很大。因此,本文在参考国内外相关研究的基础上,采用数理统计方法及相关软件,对我国铁路大型客运站检票口、阶梯和自动扶梯的客流情况进行分析,研究其通过能力。

1 检票口的通过能力

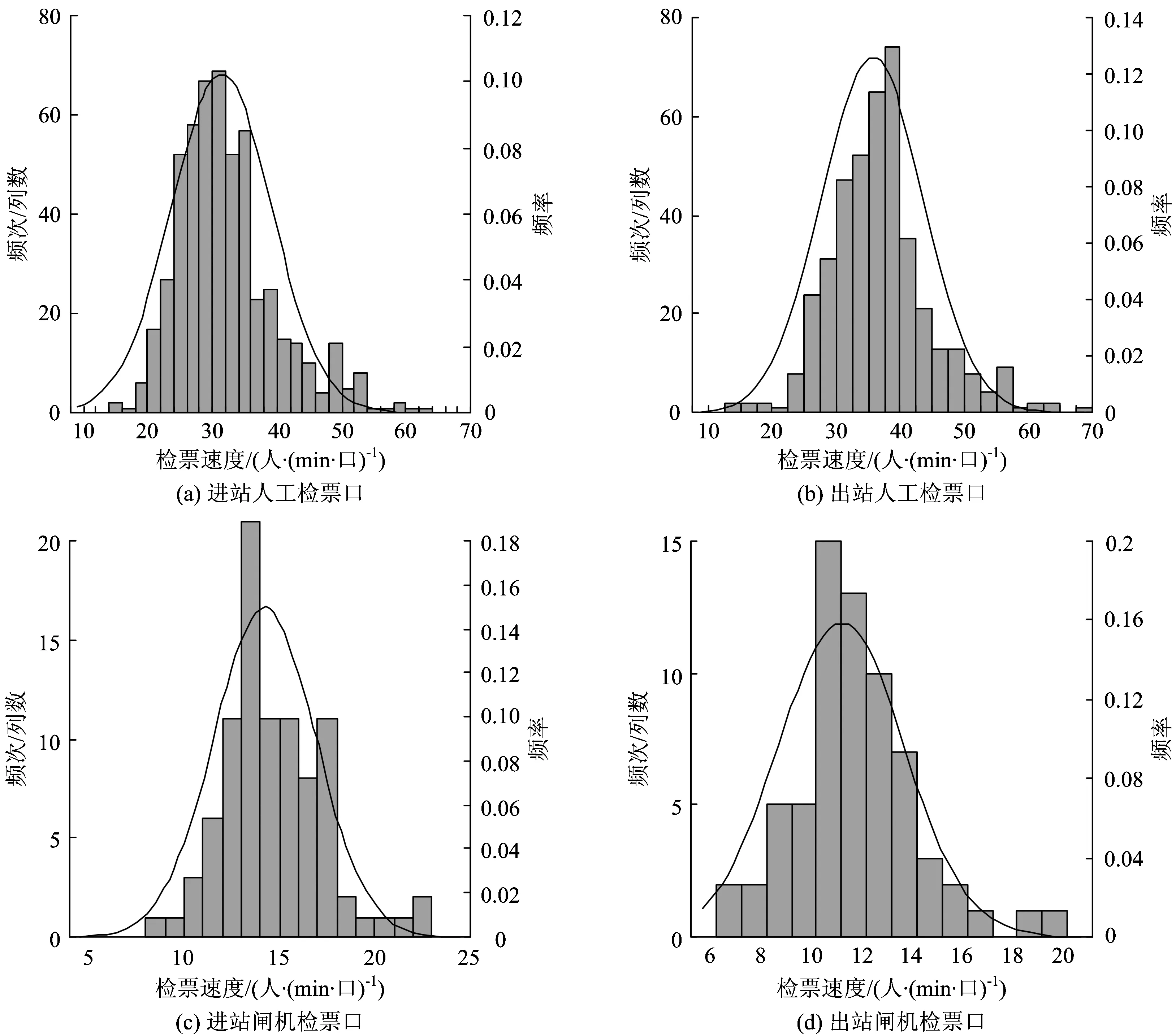

在北京、天津、上海、哈尔滨、济南等城市对铁路14个大型客运站的进出站检票口进行有关检票速度的抽样统计[8]。其中,在进站和出站的人工检票口分别抽样统计了532列和417列旅客列车的旅客,在进站和出站的闸机检票口分别抽样统计了91列和67列旅客列车的旅客,抽样统计的进站和出站旅客人数分别为214 402和149 852人;抽样统计选择在各列车旅客在车站检票口集中排队检票的时段进行。根据抽样统计数据,采用SPSS统计软件分别计算各站人工检票口和闸机检票口的检票速度,得到如图1所示人工检票口和闸机检票口的检票速度分布,以及列于表1的不同检票方式下进出站检票口检票速度的均值μ及标准差σ。

图1 进出站检票口的检票速度分布

表1 进出站检票口检票速度的均值及标准差 人·(min·口)-1

由图1可见,不论是人工检票还是闸机检票,进出站口的检票速度均近似于正态分布, 而且通过SPSS正态分布检验,也证明其分布符合正态分布,其正态分布拟合曲线如图1中曲线所示。

由表1可知,人工检票口的进站检票能力低于出站检票能力,这主要是由于对进站检票口的检票作业要求更加严格,必须准确核对每位进站旅客的票面信息,以避免旅客误乘。闸机检票口的检票速度远小于人工检票口的检票速度,根据对现场情况的调研发现,这是由于部分旅客不熟悉闸机的使用、携带行李过多过重过大不利于通过闸机、或者车票受损影响闸机识别等导致的。

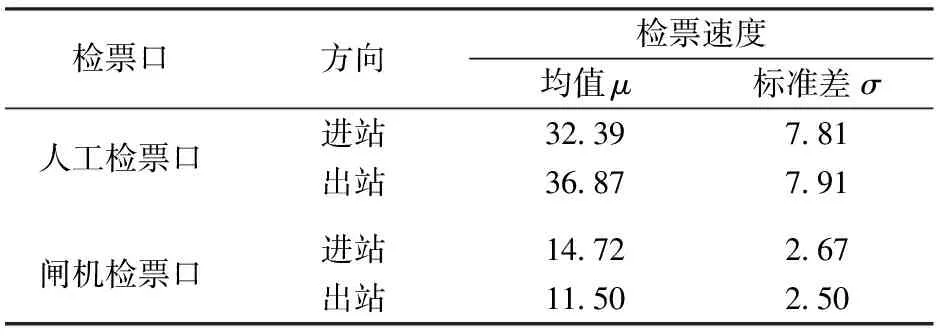

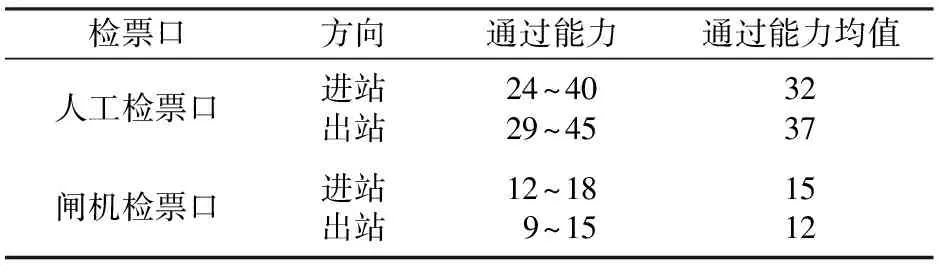

因为一般在设计检票口通过能力时,是根据检票客流并考虑一定波动而确定的,所以本文对表1中数据按四舍五入取整后,据此建议铁路客运站检票口的通过能力在(μ-σ,μ+σ)范围内取值,具体见表2。实际工作中,在设计确定检票口数量时偏向稳健考虑,建议取通过能力下限;运营中在确定检票口开放数量时可取通过能力均值。

表2 进出站检票口的通过能力取值范围建议 人·(min·口)-1

2 下行阶梯的旅客通过能力

客运站内旅客通道中的阶梯[9]作为旅客在站内实现高程变化的必经之路,一般按单方向设计和使用。由于其具有一定的坡度,因此旅客在其上行走的平稳性和安全性比旅客通道中其他设施差些。另外,由于在客运站旅客通道的上行阶梯一般都设计并安装有自动扶梯,因此本节只研究下行阶梯的旅客通过能力。

2.1 下行阶梯旅客走行速度的分布

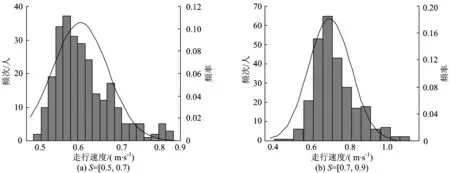

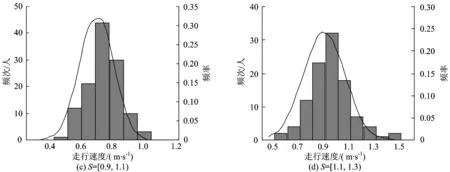

作者对北京站和北京西站出站旅客在下行阶梯上的走行情况进行了调研和统计分析。在调研中发现:随着旅客的年龄、体质、走路习惯、携带行李的轻重和多少、赶车着急程度等的不同,其在阶梯上的走行速度[10]以及所占用的面积各不相同,并且旅客占用的面积越大,其行走快慢的随意性就越高;另外,阶梯通过能力是在一定的旅客密度(阶梯上单位面积平均承载的旅客人数)条件下阶梯在单位时间内能够通过的旅客人数。为此,本文对实地观测统计到的下行阶梯旅客平均占用面积(旅客密度的倒数)与对应的旅客走行速度展开研究,将得到的旅客平均占用面积S(m2·人-1)按其数值划分为[0.5,0.7),[0.7,0.9),[0.9,1.1),[1.1,1.3),[1.3,1.5),[1.5,1.9),[1.9,2.5)和2.5及以上共8个数值区间;然后计算每个旅客平均占用面积在各个数值区间对应的走行速度分布,结果如图2所示。

从图2中可以看出:①在同一旅客平均占用面积数值区间内旅客的走行速度也各有不同,这反映旅客具有一定的个体特征;②当旅客平均占用面积较小时,对应的走行速度分布范围变窄,走行速度近似于正态分布,这表明旅客密度越大,对旅客个体走行速度的影响越大,反映出客流整体性移动的特征更强,反之,对应的走行速度分布范围变宽,旅客密度对旅客个体走行速度的影响越小,旅客个体走行的自由度越大。

图2 不同旅客平均占用面积下的走行速度分布

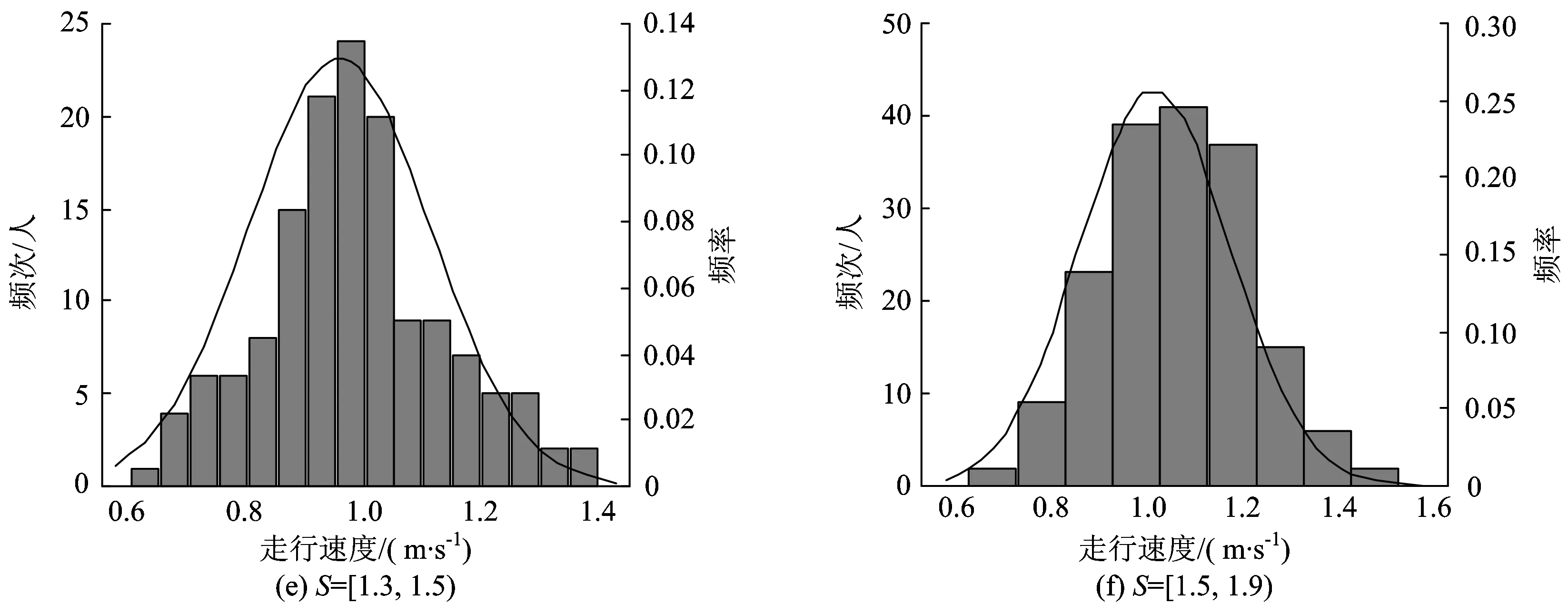

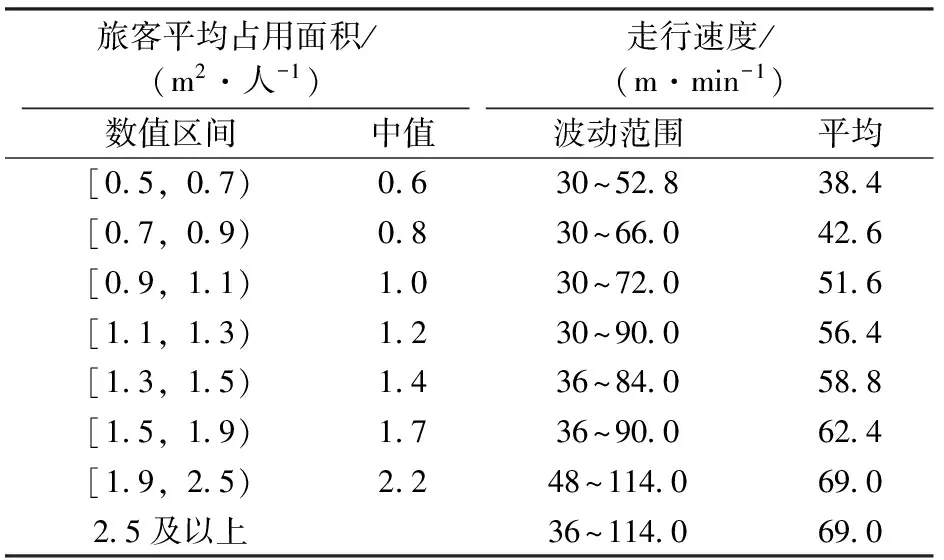

根据图2中数据计算与各旅客平均占用面积数值区间对应的走行速度特征值,见表3。

表3 下行阶梯旅客走行速度的特征值

由表3可知:①当旅客平均占用面积较小时,旅客的走行速度波动相对较小,反之较大,这说明旅客平均占用面积对旅客走行速度有显著影响;②当旅客平均占用面积较小时,旅客在阶梯上的平均走行速度较低,反之较高,而且当旅客平均占用面积达到2.2 m2·人-1以上时,旅客基本呈自由走行状态,并且旅客的平均走行速度也不再继续随着旅客平均占用面积的增加而提高。

2.2 旅客平均走行速度与平均占用面积的关系模型

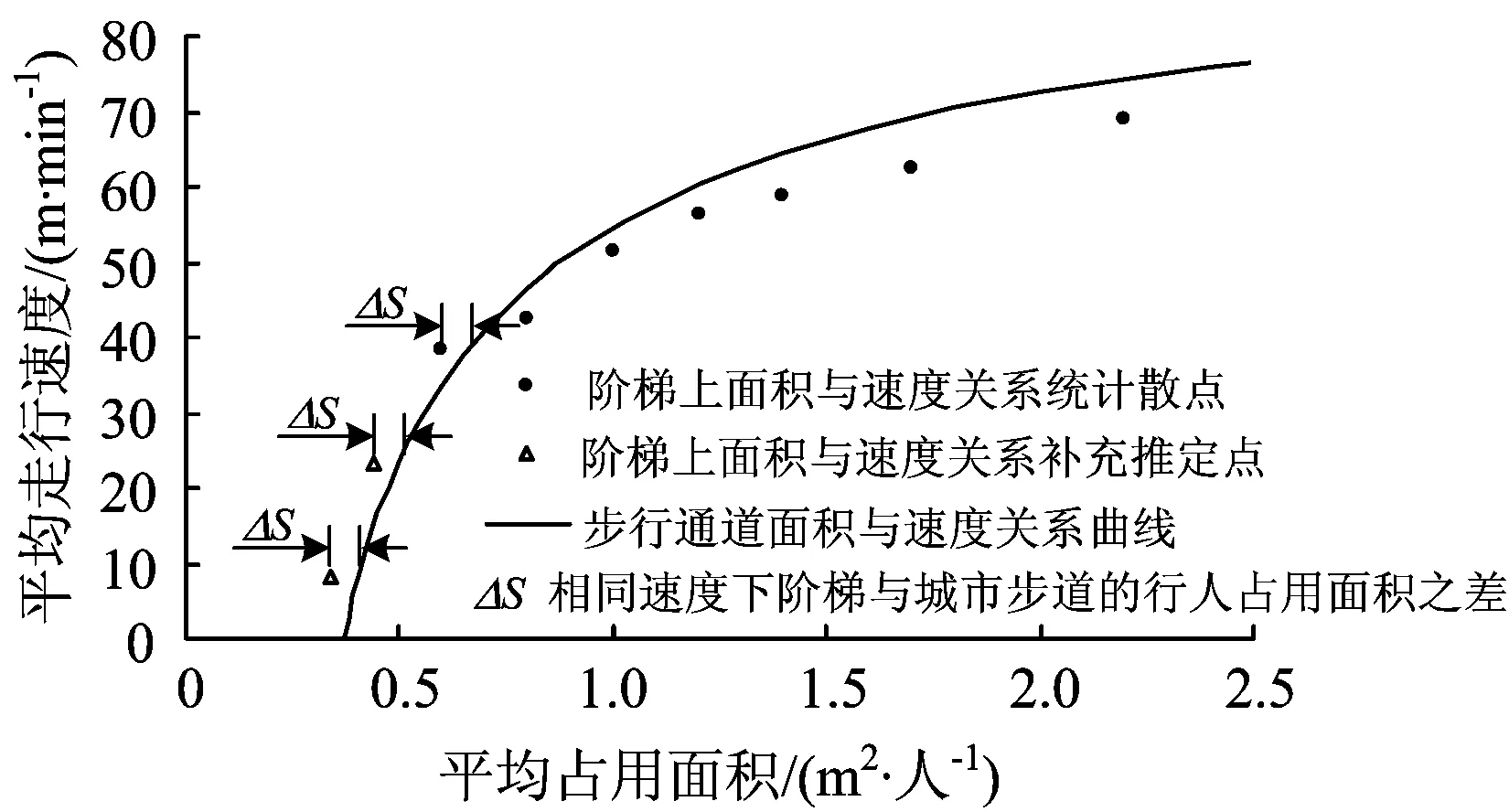

根据表3中数据绘制客运站旅客在下行阶梯上的平均占用面积中值与平均走行速度的关系散点图,如图3所示。实现阶梯最大通过能力的前提应该是客流达到一定密度,即只有当旅客平均占用面积小到一定数值时才能实现阶梯的最大通过能力。根据对北京西站和北京站调查统计的结果,旅客在下行阶梯上的平均占用面积基本上没有小于0.5 m2·人-1的情况。鉴于此,为了建立下行阶梯旅客平均走行速度与平均占用面积的关系式,本文参考出站通道上旅客的走行速度与密度的关系曲线[11](见图3中实线),推定旅客平均占用面积在0.5 m2·人-1以下的下行阶梯旅客平均占用面积与走行速度的关系散点(见图3中“△”所示点)。图3中ΔS为下行阶梯旅客平均占用面积,本文取0.6 m2·人-1时与同样平均走行速度对应的出站通道上旅客平均占用面积之差, ΔS=0.06 m2·人-1。

图3下行阶梯旅客的平均占用面积与平均走行速度的关系统计散点及推定散点图

由图3可知:旅客的平均走行速度与平均占用面积的关系类似对数函数的变化关系。因此,根据韦伯—费希纳定律[12]构建下行阶梯上旅客的平均走行速度与平均占用面积的关系式为

(1)

式中:V为下行阶梯上旅客的平均走行速度,m·min-1;Vf为下行阶梯上旅客能自由走行时的速度,由表3本文取69 m·min-1;S为在下行阶梯上旅客的平均占用面积,m2·人-1;S0为在下行阶梯上旅客占用面积的最小值,m2·人-1;Sf为在下行阶梯上旅客可以自由走行时所需要的占用面积,由表3本文取2.2 m2·人-1;a,b和c为关联系数。

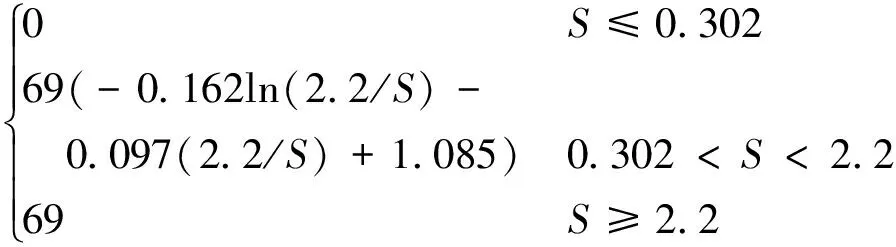

根据表3中的数据和图3中的关系散点以及式(1),通过Origin软件计算得到关联系数a=-0.162,b=-0.097,c=1.085;进而最终得到下行阶梯上旅客的平均走行速度与平均占用面积的拟合关系式(拟合相关系数=0.99)为

V=

(2)

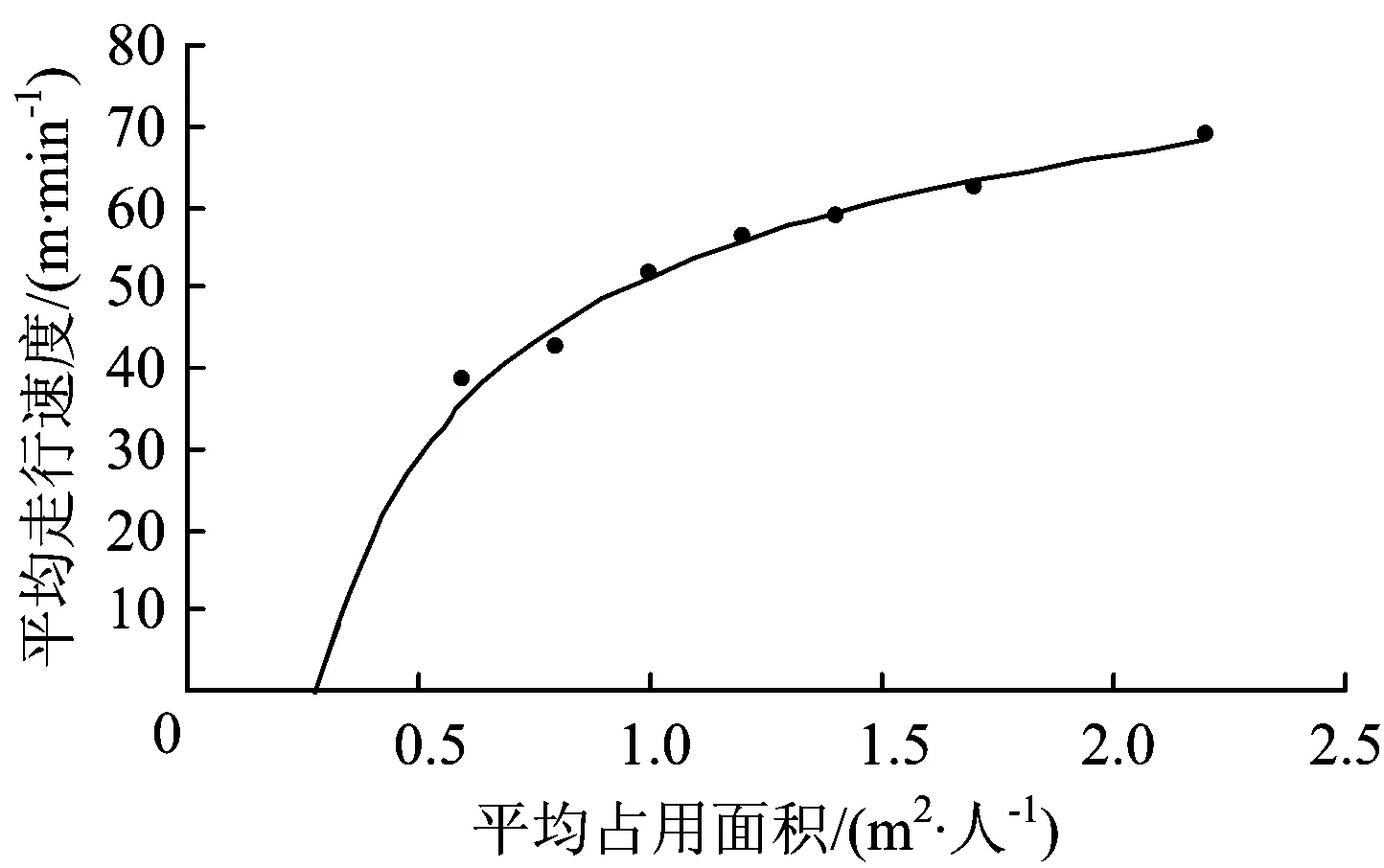

由式(2)得到下行阶梯旅客的平均走行速度V与平均占用面积S的拟合关系曲线如图4所示。

图4下行阶梯旅客的平均走行速度与平均占用面积的关系曲线

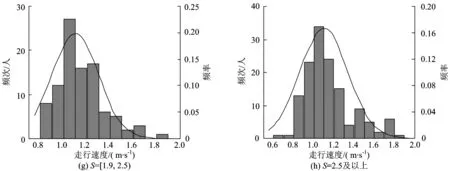

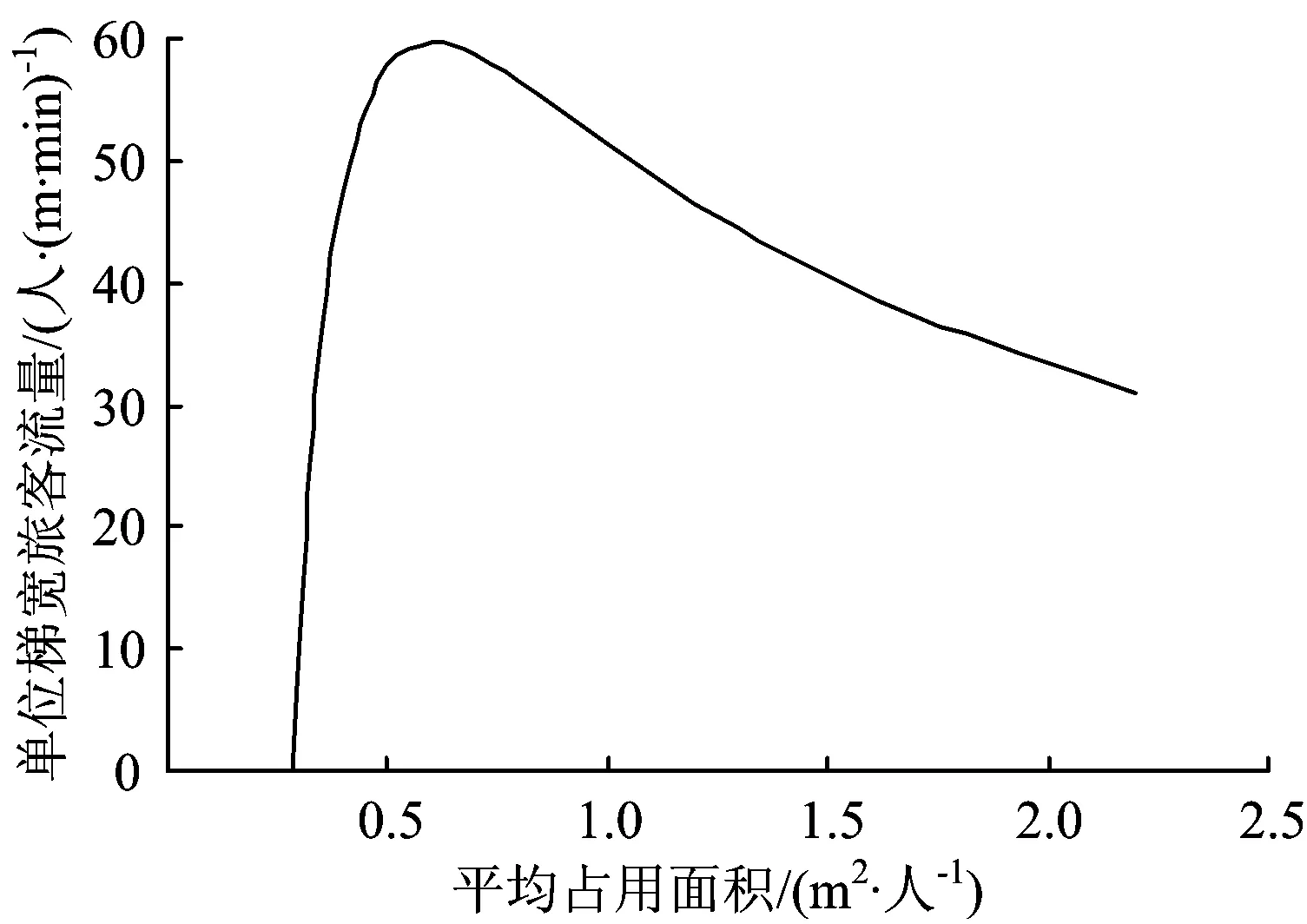

由于客运站阶梯单位宽度的平均旅客流量等于旅客的平均走行速度V除以其平均占用面积S,因此可得到单位时间内下行阶梯单位宽度通过的旅客流量(以下简称单位梯宽旅客流量)。单位梯宽旅客流量与旅客平均占用面积的关系曲线如图5所示。

图5单位梯宽旅客流量与旅客平均占用面积的关系曲线

由图5可知:当下行阶梯上的旅客平均占用面积为0.6 m2·人-1时,单位梯宽旅客流量达到最大,为59人·(m·min)-1。这与文献[5]对一般步道的单位道宽行人流量与人均占用面积关系的研究结论相比,尽管二者的旅客/行人最大流量基本相当(59/62),但对应的平均占用面积却相差1倍,即客运站下行阶梯上的旅客平均占用面积约是步道人均占用面积的2倍,这也反映出铁路旅客携带行李对旅客平均占用面积的影响很大。

2.3 下行阶梯旅客通过能力的确定

尽管单位梯宽最大旅客流量能够反映出下行阶梯的旅客最大通过量,但同时也使旅客处于极端拥挤的状态中,容易引发生踩踏等事故。因此,不能直接采用最大旅客流量作为下行阶梯的旅客通过能力来设计下行阶梯的宽度,而应该在单位梯宽最大旅客流量的基础上按照一定的服务水平确定下行阶梯的旅客通过能力。

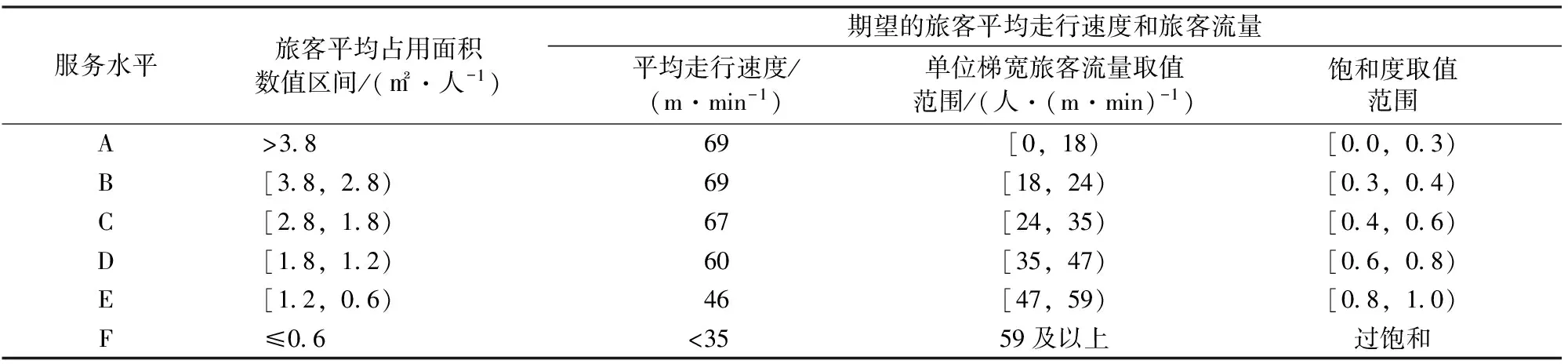

参考文献[5]有关步道服务水平分级的方法,本文将下行阶梯的服务水平也分为6级,每级服务水平对应不同的饱和度(单位梯宽旅客流量与单位梯宽最大旅客流量之比)以及阶梯其他相关参数,见表4。

由表4可知,下行阶梯服务水平为D级时所对应的单位梯宽旅客流量约为单位梯宽最大旅客流量的60%~80%,即对应D级服务水平的单位梯宽旅客流量取值范围为35~47人·(m·min)-1。本文建议结合实际需求,按照下行阶梯服务水平为D级时所对应的单位梯宽旅客流量取值范围确定下行阶梯合理的旅客通过能力,设计时可取中间值41人·(m·min)-1。

表4 下行阶梯服务水平分级

3 自动扶梯的通过能力

3.1 自动扶梯通过能力分析

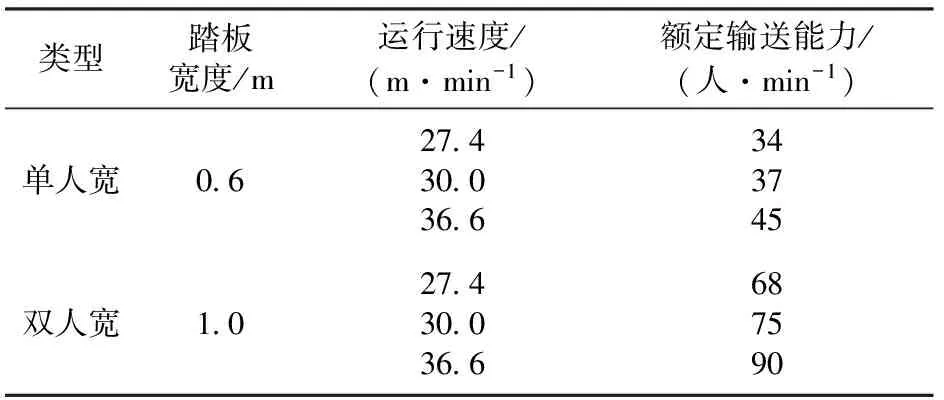

自动扶梯通常设置在与阶梯相邻一侧,其通过能力主要取决于其踏板宽度和运行速度。理论上可以按照每个扶梯踏板的利用率为100%对自动扶梯的最大输送能力进行计算,从而得到理论输送能力。但是,实际上不可能实现对扶梯踏板的100%利用,因此文献[13]提出 “额定输送能力”的概念以及对应的自动扶梯参数,见表5。

表5 自动扶梯参数

单人宽自动扶梯的额定输送能力是指在踏板宽度为0.6 m的自动扶梯上每隔1个踏板站1个人时的扶梯输送能力;双人宽自动扶梯的额定输送能力是指在踏板宽度为1 m的自动扶梯上每个踏板站1个人或者每隔1个踏板站2个人时的扶梯输送能力。实际上由于旅客行李物品需占用较多空间及考虑旅客使用舒适度等原因,表5给出的自动扶梯额定输送能力与自动扶梯的实际输送能力有较大出入。因此,本文根据对自动扶梯实际的旅客流量统计确定自动扶梯的通过能力。

3.2 自动扶梯通过能力的确定

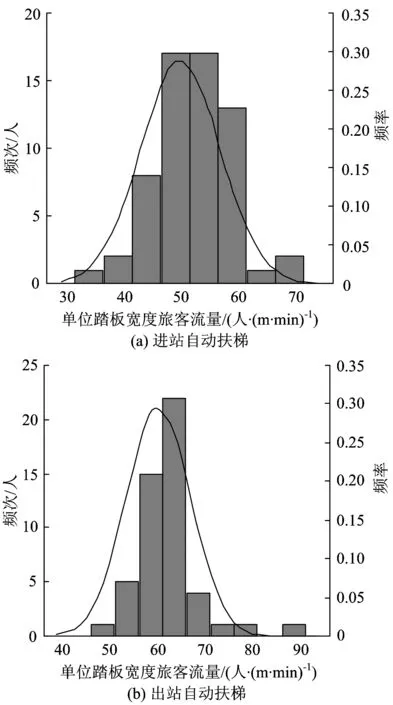

对北京南站自动扶梯运送旅客的情况进行了调研。北京南站自动扶梯的踏板宽度为1 m,运行速度为30 m·min-1;分别抽样统计旅客大量集聚在进站和出站自动扶梯前排队乘自动扶梯情况下的乘梯旅客流量,其中,在1个进站自动扶梯口抽样统计了61列旅客列车的10 257位旅客,在1个出站自动扶梯口抽样统计了50列旅客列车的12 284位旅客,并利用SPSS软件分析乘梯旅客流量的分布,结果如图6所示。

图6 进出站自动扶梯的单位踏板宽度旅客流量分布

由图6可知:①进出站自动扶梯的单位踏板宽度旅客流量分布也同样近似于正态分布,其中,进站自动扶梯单位踏板宽度旅客流量的均值μ和标准差σ分别为50.82和6.911人·(m·min)-1;出站自动扶梯单位踏板宽度旅客流量的均值μ和标准差σ分别为61.46和6.652人·(m·min)-1;②受旅客所携带行李物品的影响,自动扶梯的实际输送能力小于表5中所给出的额定输送能力,分别为额定输送能力的67.8%和81.9%;③因为旅客进站相对分散而出站相对集中,所以进站自动扶梯的旅客流量小于出站自动扶梯的旅客流量。

为了使自动扶梯的通过能力既满足需要又能保证客流通道顺畅和一定的旅客舒适度,在确定自动扶梯通过能力时应考虑留有一定的余量。因此,根据以上分析,本文建议按照自动扶梯单位踏板宽度旅客流量的均值与标准差的差值,即μ-σ作为自动扶梯通过能力的设计参考值。对于踏板宽度为1 m、运行速度为30 m·min-1的进站和出站自动扶梯,建议其通过能力分别按44和54人·(m·min)-1设计。

4 结 论

(1)根据对铁路大型客运站进出站检票口检票速度的统计和分析,建议分别按24和29人·(min·口)-1的通过能力设计进站和出站的人工检票口,分别按12和9人·(min·口)-1的通过能力设计进站和出站的闸机检票口。

(2)根据对铁路大型客运站下行阶梯上旅客的走行速度和占用面积的统计,分析旅客走行速度、旅客流量与旅客平均占用面积之间的关系,得到旅客平均走行速度与平均占用面积的拟合关系式;将下行阶梯的服务水平按A,B,C,D,E和F分为6级,可根据不同服务水平确定下行阶梯的旅客通过能力。鉴于本文研究范围内对应D级服务水平的下行阶梯单位梯宽旅客流量的取值范围为35~47人,相当于下行阶梯最大单位梯宽旅客流量59人·(m·min)-1的60%~80%,因此建议下行阶梯的通过能力按D级服务水平对应的下行阶梯单位梯宽旅客流量取值范围的中值即41人·(m·min)-1确定。

(3)在旅客大量集聚在进站和出站自动扶梯前排队乘自动扶梯的情况下,分别统计进站自动扶梯和出站自动扶梯的旅客流量;据此建议对于踏板宽度为1 m、运行速度为30 m·min-1的进站和出站自动扶梯的通过能力分别取44和54人·(m·min)-1。

[1]李得伟,韩宝明,李海鹰.大型铁路客运站旅客集散微观仿真[J].中国铁道科学,2009,30(3):119-124.

(LI Dewei,HAN Baoming,LI Haiying. Microscopic Simulation on Large Scale Railway Station of Passenger Mustering and Evacuation[J].China Railway Science,2009,30(3):119-124. in Chinese)

[2]铁道部科学研究院运输及经济研究所.客运站客运设备能力查定因素与计算方法[R].北京:铁道部科学研究院,1988.

(Transportation and Economics Research Institute of China Academy of Railway Sciences. The Checking Factors and Calculation Methods of Passenger Transport Capacity on Passenger Station[R]. Beijing:China Academy of Railway Sciences,1988.in Chinese)

[3]中华人民共和国铁道部. GB50226—2007 铁路旅客车站建筑设计规范[S].北京:中国计划出版社,2007.

(The Ministry of Railways of the People’s Republic of China. GB50226—2007 Code for Construction of Railway Passenger Station[S].Beijing:China Planning Press,2007. in Chinese)

[4]Transportation Research Board. Highway Capacity Manual [M]. Washington DC: TRB,National Research Council,2000: 191-213.

[5]Transportation Research Board. TCRP Report100: Transit Capacity and Quality of Service Manual [M]. 2nd ed.Washington DC: TRB,National Research Council,2003:7-23.

[6]中国公路学会《交通工程手册》编委会.交通工程手册[M].北京:人民交通出版社,1998:609-612.

(Editorial Committee of “Traffic Engineering Manual” of China Highway Society. Traffic Engineering Manual[M]. Beijing:China Communications Press,1998:609-612. in Chinese)

[7]王伟涛.城市轨道交通车站行人设施服务水平及通行能力研究[D]. 北京:北京交通大学,2014.

(WANG Weitao. Study on Service Level and Pedestrian Facilities Capacity in Urban Rail Transit Station[D]. Beijing:Beijing Jiaotong University,2014. in Chinese)

[8]北京交通大学交通运输学院.客运服务相关技术研究——大型客站旅客输送能力及标准的研究[R]. 北京:北京交通大学,2012.

(School of Traffic and Transportation,Beijing Jiaotong University. Research on Related Technologies of Passenger Service——Study on Passenger Transport Capacity and Standard of Large Passenger Station[R]. Beijing:Beijing Jiaotong University,2012. in Chinese)

[9]张超,曲文华,袁敏红. 高速动车组列车合理站折时间的分析计算[J]. 中国铁道科学,2012,33(5):114-119.

(ZHANG Chao,QU Wenhua,YUAN Minhong. Analysis and Calculation of the Reasonable Turn-Back Time for CRH Trains[J]. China Railway Science,2012,33(5):114-119. in Chinese)

[10]孙兴斌.大型客运站客运设备能力研究[D].北京:北京交通大学,2011.

(SUN Xingbin. Research on Passage Equipment Capacity of Large-Scale Passenger Station[D]. Beijing:Beijing Jiaotong University,2011. in Chinese)

[11]张超,孙兴斌,孟令君,等.铁路大型客运站客运通道通过能力研究[J]. 铁道学报,2014,36(4):1-6.

(ZHANG Chao,SUN Xingbin,MENG Lingjun,et al. Research on Carrying Capacity of Ticket Examination Gates,Stairs and Escalator of Large-Scale Passenger Station[J].Journal of the China Railway Society,2014,36(4):1-6. in Chinese)

[12]叶浩生,杨丽萍. 心理学史[M].上海:华东师范大学出版社,2009:31-33.

(YE Haosheng,YANG Liping. History of Psychology [M].Shanghai:East China Normal University Press,2009,31-33. in Chinese)

[13]FRUIN John J. Pedestrian Planning and Design[J]. Transportation Science,1972(2):214-215.