植物纤维墙体砌块力学性能与保温性能研究

2017-04-10卢锦秀吴端阳赵嵩颖

卢锦秀++吴端阳++赵嵩颖

摘 要:植物纤维墙体砌块是以废弃农作物秸秆为主要原料之一,配以加强材料和黏合剂等,按一定配方经过物理和化学反应胶结成型,脱模凝固后制成的新型建筑保温材料。本文主要对国内现有植物纤维保温砌块的实验进行对比分析,总结植物纤维材料表面改性的应用现状,着重分析其力学性能和保温性能,开辟了新的建筑原材料来源,在一定程度上缓解了墙体材料资源短缺的矛盾,重要的是研究开发新型墙体材料可以推动墙材工业的发展,促进了墙材产品结构的变革。

关键词:保温砌块;秸秆表面改性;力学性能

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.07.264

1 引言

我国是农业大国,随着农业科学技术的进步与发展,我国的粮食产量逐年增高,随之而来的秸秆问题也日益突出。有数据表明,我国每年产生的各类秸秆废弃物近6亿吨,其中稻草和玉米秸秆产量约占秸秆总量的一半。农作物秸秆约有60%以上直接还田或被焚烧,这不仅造成了资源的浪费,还严重污染环境[1]。如何实现秸秆的资源化利用,是当今所面临的重要问题。

将秸秆应用到建筑材料中,最大限度的变废为宝,是科研工作者所面临的首要问题。秸秆复合型保温砌块墙体技术在我国日趋成熟,各种秸秆保温砌块的性能、特点、制备都有不同程度的研究。然而,各类秸秆复合保温砌块的性能又存在着不同的差异,从而导致秸秆复合型保温砌块至今无法得出较普遍性规律。为此,本文试通过对现有的秸秆复合保温砌块进行综合对比分析,总结出各秸秆保温砌块性能的共性与差异性,以期望找到不同成份组成的保温砌块与其性能差异之间的某种联系,为后续研究提供借鉴思路。

2 秸秆纤维的加工处理

2.1 秸秆的表面改性处理实验对比

当前,掺入秸秆的保温砌块制备环节上,面临着胶合强度问题,如何除去秸秆表面的角质蜡状膜和非极性抽提物以及二氧化硅,从而提高胶凝剂的胶合强度是制备秸秆保温砌块的关键技术之一[2]。

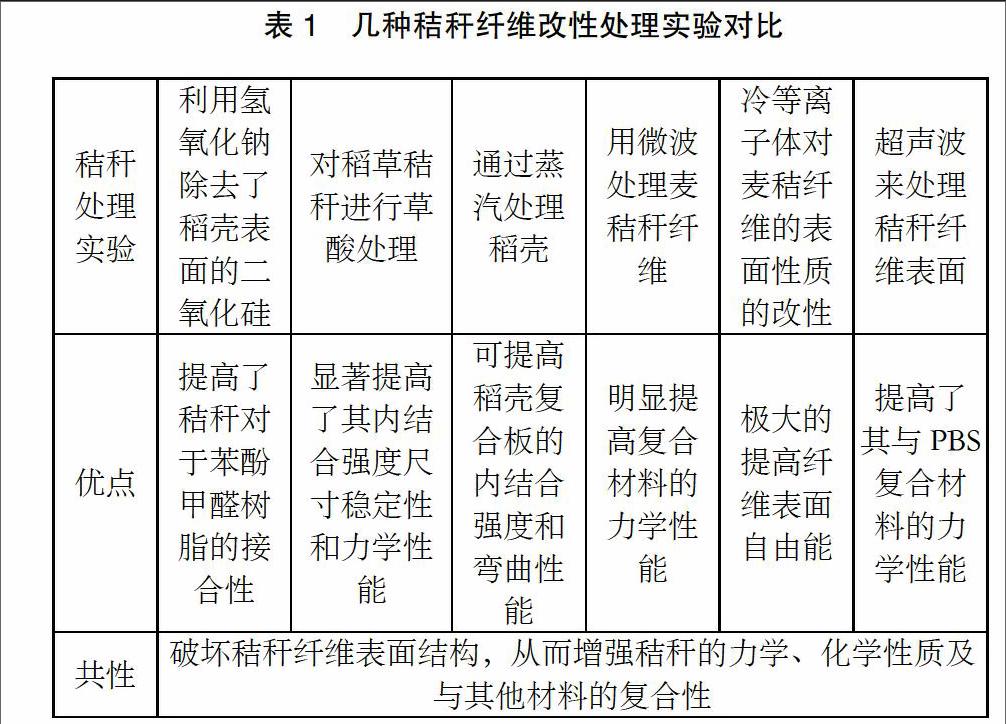

表1为六种秸秆纤维改性处理实验方法对比。通过对比分析可知,虽然六种实验处理方法不同,且各有优点,但实验的共性均是破坏秸秆纤维表面结构,来增强秸秆的力学、化学性质及与其他材料的复合性。

2.2 秸秆表面改性处理方法

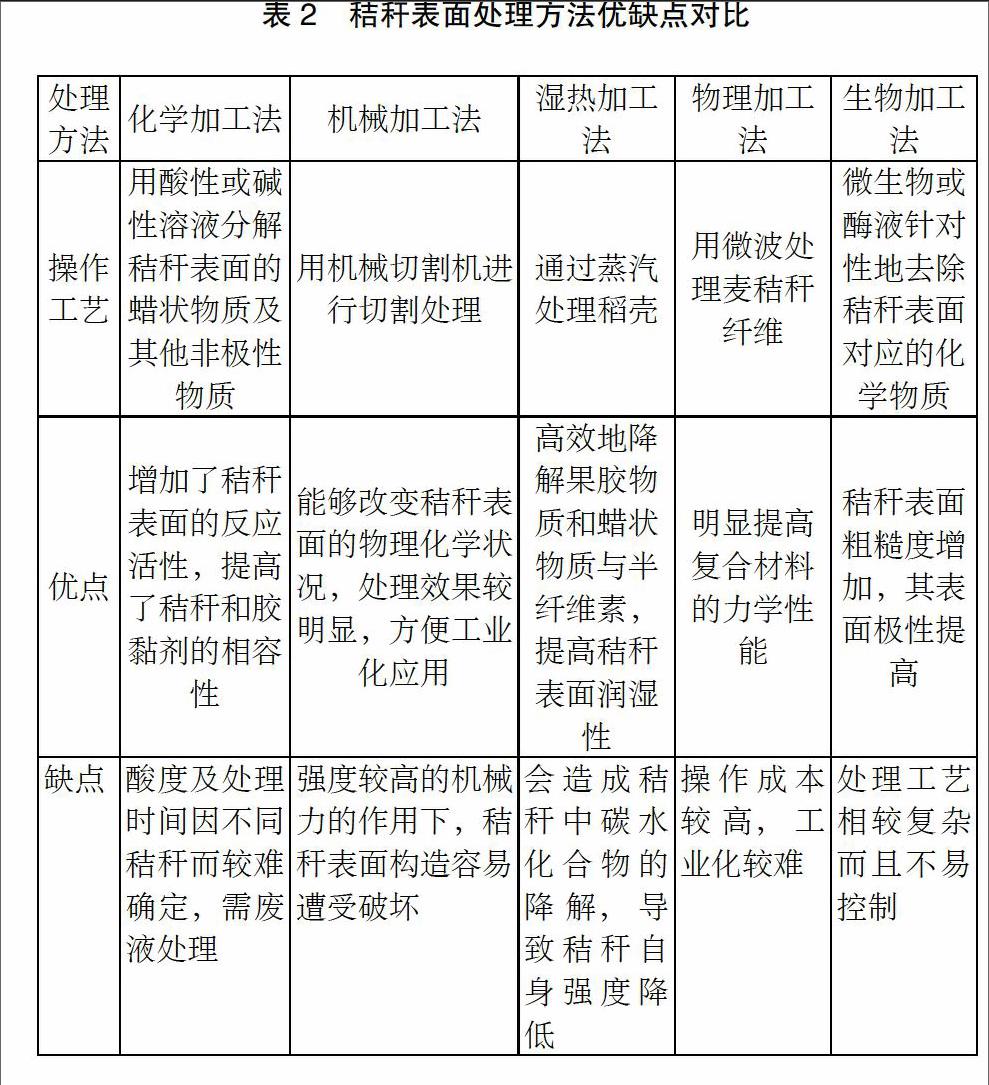

本文通过研究现有的实验方法,总结出可行性较强的五种秸秆表面改性处理方法,见表2。分别为物理加工法[3]、化学加工法[4]、湿热加工法、机械加工法和生物加工法。化学加工法主要是通过极性溶液降低秸秆纤维表面的蜡状物质和非极性物质,从而提高活性位点,以达到较好胶合效果。如Wayne[5]通过酸性极性溶液对小麦秸秆进行化学加工处理和Edeerozey[6]通过碱性极性溶液,对红麻纤维进行改性处理,均达到理想效果。

机械加工法相对于其他几种方法,最大的优势在于工艺简单,用机械切割机切割处理即可达到工艺要求。湿热加工法通过降解蜡状物质与半纤维素可以有效的提高秸秆与胶凝剂的结合强度,使得秸秆保温砌块材料的力学性能显著提高,但湿热加工法能耗较高及废水处理的问题也待解决。

物理加工法主要目的是提高秸秆表面的润湿性能,可通过改变自由基浓度和微观构造得以实现,此种方法具有匀称、干净、易于节制的特点,但独自使用效果不佳,需与其它方法配合使用才能达到最优。生物加工法主要利用微生物和酶液分解秸秆表面的化学物质,造成表面粗糙度增高,进而达到表面极性的提高,和其他几种方法相比较具有耗能少、污染少、复杂条件少等优点,但处理工艺相对繁琐,过程控制较难。

3 秸秆保温砌块性能对比

我国在秸秆保温砌块复合材料的研究和应用起步较晚,上世纪80年代左右,我国南方地区才出现利用蔗渣制造硬质纤维板和刨花板的工厂体系[7]。近几年,中国林科院、吉林建筑大学和南京林业大学等科研院校也逐渐对这项技术进行了研究和开发,他们利用麦秸和稻秸以及棉杆灯非木质材料作为建筑原材料,研制出物理特性优良、力学性能达标的中密度纤维板或混凝土砌块。本文对比了近几年效果较好的秸秆保温砌块的实验,分别如下:

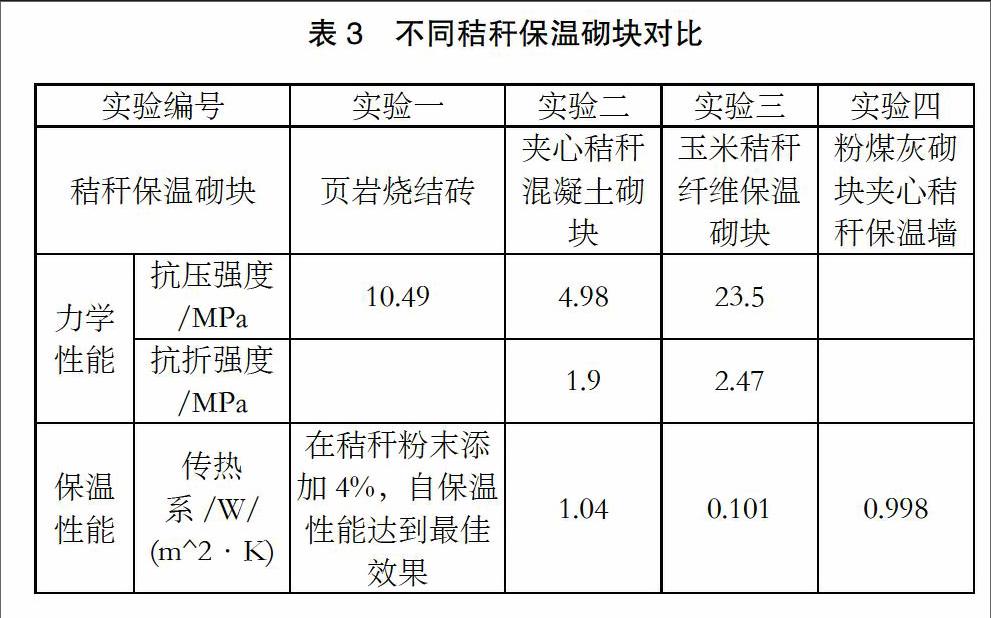

实验一,试验将页岩烧结砖作为原料组分,在其中添加秸秆等废料,按一定的配合比,经过加工成型,最后制得具有较好的保温和力学性能的页岩烧结砌块。

实验二,将成型的混凝土空心砌块孔模型内,加入秸秆压缩试块,通过加工工艺,制得混凝土秸秆保温砌块,测试结果表明,该混凝土秸秆砌块具有良好的保温性。

实验三,以玉米秸秆为主要原材料,其胶凝材料选用经过改性的耐水氯氧镁水泥,并添加具有一定活性的粉煤灰材料,搭配以防潮,防腐等改性剂,经过一定工艺,最后制得玉米秸秆纤维保温砌块。通过检测,该保温砌块在保温、力学等各性能方面展现出非常良好的特性。

实验四,先将各类粉碎并烘干的秸秆与胶凝材料石膏、水等不同比例配比成型,通过测试各砌块保温系数,合理地分析秸秆-粉煤灰保温砌块的配合比。

本文针对保温砌块性能方面,对比研究了以下四种常见的秸秆复合型保温砌块的力学性能、保温性能等特性。

从表3可看出,各类秸秆复合型保温砌块,无论从抗压、抗折等力学性能上分析,还是从保温性能上总结,均比未掺加秸秆的保温砌块的效果明显增强,而这以网状高纯度二氧化硅为骨架,裹挟一层致密的纤维素的秸秆,也因此孔隙度大,抗腐蚀能力强,保温性好,秸秆拥有很好的韧性,一定的强度。

可是,這并不意味着秸秆掺量越多越好,无论是秸秆粉末还是破碎处理的秸秆,如图1,随着秸秆掺量的逐渐增加,材料的抗折强度一开始呈上升趋势,当秸秆掺量超过10%左右,其抗折强度急剧降低;如图2,当掺入秸秆时刻起,随着掺量的增加,材料所体现出来的抗压强度就开始一直呈下降趋势。由此可以得出以下结论,秸秆掺量一旦超过一定的限度,体系内的胶凝材料不足以将其充分包裹,随着抽出物的增多,将会影响其界面的粘结度,从而使其力学强度下降。

通过比较上述各类秸秆复合型保温砌块材料,可以看出,以破碎玉米秸秆为秸秆纤维,其中加入粉煤灰、矿渣与氯氧镁水泥复合的保温砌块,其力学性能尤为突出,通过分析,其采用的氯氧镁水泥中的MgO能与矿渣中的二氧化硅反应生成MgSiO2,该MgSiO2属于水硬性,而且,镁水泥水化过程中的孔隙,加入的矿渣恰好可以将其填充,镁水泥经改性后彼此交联,使得结构密实,结构也更加稳定,这样一来,也大大增加了材料的强度,这也使得其力学性能高于其他类秸秆-混凝土水泥复合砌块。而分别利用页岩烧结砖和普通混凝土水泥复合的秸秆保温砌块虽然没有很高的力学性能,相对来说抗压、抗折强度稍逊于秸秆-镁水泥复合保温砌块,但其均能达到5Mpa左右的强度也符合国家标准[8]。

就保温性能而言,页岩烧结砖秸秆保温砌块中,由于静止空气是热的不良导体,秸秆粉末添加比例较少时,密闭的孔隙分布相对均匀,能阻碍导热,一定程度上增大了砌块的热阻,也能够增强砌块的保温,一旦添加过量,材料内部缺少熔融晶体的连接隔断,从而使各细小孔隙相连,导致空气容易因温差发生对流,这就会在一定程度上影响自身的保温效果;夹心秸秆混凝土与内填充粉煤灰秸秆-石膏保温砌块保温墙体的传热系数均在1 W/(m2·K)左右,其共同原理为在空心混凝土砌块中加入秸秆复合浆体,而后者多添加的粉煤灰中含有相当高的无定性硅质材料,比表面积大,在一定程度上增强了保温效果,这也给后者传热系数稍低于前者作出了一定的解释;而相较于秸秆-镁水泥复合的粉煤灰矿渣保温砌块,其保温性能尤为突出,一方面,添加其中的粉煤灰的作用不言而喻;另一方面,从秸秆微观结构来看,秸秆为多孔结构,镁水泥的水化产物可以将其包裹,镁水泥内部孔隙就会被封闭起来,从而添加秸秆有利于增强保温砌块,同时,秸秆与镁水泥基体之间会紧密结合起来,秸秆纤维中有大量羟基,有较强的亲水性,而镁水泥水化过程中加入的秸秆可以和氯氧镁水泥更好的结合,使其保温性能得到更深层次的加强,因而使得秸秆镁水泥复合保温砌块的保温性能远超于其他同类秸秆保温砌块。

4 结语

循环再利用的材料代替已有工业化的建筑材料,是未来建筑材料的趋势,而秸秆保温砌块材料的耐久性是重点研究课题之一,本文通过对比研究得出以下结论。(1)除去秸秆表面的角质蜡状膜和非极性抽提物以及二氧化硅,从而提高胶凝剂的胶合强度是制备秸秆保温砌块的关键技术之一。(2)现今表面改性方法主要为化学加工法、物理加工法、湿热加工法、机械加工法和生物加工法。(3)传热系数随秸秆加入增多而增大,砌块抗折强度随秸秆量加入先增大后减小,秸秆加入量增加5%左右强度减小10%。应根据砌块使用功能合理设计配合比。

参考文献:

[1]侯国艳,冀志江.农作物秸秆在建筑材料中的应用.浙江杭州:2006:40-42.

[2]何金存,周志芳,王宏棣.玉米秸秆润湿性及胶粘剂胶合性改性效果研究[J].林业科技,2014(05):27-29.

[3]邓华,李淳,曾秋苑.微波辐射改性秸秆/HDPE复合材料的界而性能[J].塑料,2014.

[4]杨雪慧.麦秸表面低压射频等离子体改性机理研究[D].南京:南京林业大学,2014.

[5]Wayne Wasylciw,Wang S G.Properties,problems and adhensive technology of crop straw panel[J].chine Wood-based Panels,2001(11);12-18

[6]Edeerozey A M M ,A,Kil H M,Azhr A B,etal.chemical modification of kenaf fibers[J].Materials Letters,2007,61(10):2023-2025.

[7]田文玉.植物纤维混凝土的收縮裂缝及耐久性[J].国外建筑科学,1995(03):41-49.

[8]贺子岳,余红,蔡剑英.国外新型纤维增强混凝土及其应用[J].国外建材科技,1998(03):7-11.

基金项目:吉林省2016年大学生创新创业项目(201610191150)

*为通讯作者。