马鞍山东坡泥石流形成机理及应急防治措施

2017-04-08徐连利侯合明

徐连利,侯合明

(河南省煤田地质局资源环境调查中心,郑州 450003)

马鞍山东坡泥石流形成机理及应急防治措施

徐连利,侯合明

(河南省煤田地质局资源环境调查中心,郑州 450003)

“7·19”河南省安阳市连续强降雨过程中,市西南部山区马鞍山东坡出现浅层滑坡,并且沿沟谷形成了高位坡面泥石流,对下游居住有1200多户的岭头村村庄西部8户村民房屋造成了较大破坏。因上游不稳定松散堆积物源仍然存在,高位、近途、高速冲击整个岭头村的危害依然没有消除。以这次高位坡面泥石流为研究对象,分析其产生的地形地貌、岩土体特征、物源特征、降雨影响及人工影响等形成机理。提出了上游围挡、局部松散高陡岩土体卸荷,中上游疏浚坡面流水与泥石流沟,中下游设置停淤场和下游设置拦挡坝的综合应急防治措施,防治特大型泥石流地质灾害发生。

高位泥石流;形成机理;综合应急防治

0 引言

泥石流是指在因暴雨、暴雪等自然灾害引发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。泥石流具有突然性以及流速快,流量大,物质容量大和破坏力强等特点,常常会冲毁公路、铁路、通讯设施、厂房建筑、城市村镇等,造成巨大损失,许多学者对此做了很多相关研究(李文鑫, 2014;余斌等,2010)。然而,随着气候变化异常,局地降雨量的增强,植被茂盛的山坡也被触发形成势能强劲的坡面泥石流(王腾飞等, 2014;曾凡伟, 2005;高杨等, 2013;王秀丽等,2013),这种泥石流规模虽小,却给当地群众带来了巨大的灾难,这种坡面泥石流更具有隐蔽性和突然性,也是地质灾害调查中易遗漏的隐患点。河南安阳马鞍山坡面泥石流,就是一次植被茂盛地区强降雨过后的高位、近途、高速的泥石流危害,分析其形成机制,制定综合的应急防治措施,以防治特大型地质灾害发生,也为类似地质灾害的调查、预测、防治提供参考、借鉴。

1 泥石流发生概况

照片1 泥石流摧毁、淤埋房屋Pic.1 Destroyed and buried houses by Debris Flow

照片2 泥石流将原有梯田冲切成V字型深沟Pic.2 Cutting the terrace into V type deep groove

马鞍山位于河南省安阳县西南部山区马家乡岭头村西侧,马家乡是“7·19”安阳特大暴雨影响地区,也是特大暴雨过后各类地质灾害集中发生的重灾区。2016年7月19日,在暴雨诱发下,马鞍山东坡产生高位、近途、高速泥石流灾害,固体冲出量约20000m2,规模中等,造成东侧山脚下的岭头村16亩梯田、8户约100间房屋被摧毁(照片1、照片2);另有约40户村民,约200间房屋受到不同程度淤埋。现在仍处于汛期,岭头村现有居民住户共约1200户、3700余人,约1/4的村庄区域仍受此隐患点威胁。

2 泥石流形成机理分析

2.1 地形地貌

该泥石流沟位于马家乡岭头村西侧的马鞍山东坡,为低山地貌。微地形地貌特征是东坡地形坡度大,沟谷狭窄,泥石流沟坡10°~26°,呈东西向展布,坡底即为岭头村。主沟流域内最高分水岭海拔高程为605m,最低海拔高程331m,相对高差274m,流域面积0.17km2,汇水面积0.086km2,主沟长约580m;主沟沟床比降10.51%~65.5%,平均比降26.2%,与山坡坡度基本一致;与山坡坡度基本一致;上段沟谷呈“V”形,下游呈簸箕型。在东坡中上部一级台阶处,有一条早期矿山道路呈近水平绕山蜿蜒展布,局部切割地形显著,在沟谷填筑段,修有高度3m不等的挡墙(图1、图2)。

2.2 岩土体特征

马鞍山是大面积奥陶纪石灰岩区的闪长岩岩体侵入体,闪长岩体产状180°∠20°,受地质历史时期的风化作用,表层岩体强风化,节理裂隙发育,岩石破碎,球状风化形成许多直径较大孤石存在。风化后的土砂质成分大,占60%左右,在岩体坡面覆盖,层度2~4m不等,该层植被发育,有诱导因素情况下,极易产生顺坡滑动。在沟谷缓坡处以及早期人工挡墙内侧有厚度3~8m不等的松散土层附着。

2.3 物源分析

(1)坡面松散盖层

图1 泥石流特征平面图Fig. 1 Characteristic plane graph of the debris fl ow

图2 泥石沟纵切剖面图Fig.2 The longitudinal section of debris fl ow

覆盖于坡面厚度2~4m的风化岩土形成于地质历史时期,松散、粘结力差,产出于高坡度坡面,粗糙的坡面和发育的植被维持其稳定,条件具备时就成为物源,可能参与泥石流的总方量为2000m3。

(2)崩塌岩体

表层强风化岩体,节理裂隙发育,岩石破碎,大量球状风化孤石经常出现崩塌现象,这些碎石有的还停留在高处,有的停在沟谷,是危险的不稳定的物源。

(3)道路上方不稳定斜坡体

矿山道路基本上是在微地形变化急剧处修建,其上部岩体高陡,易沿风化面形成顺层滑坡。

(4)塌方滑坡体

以丙烯为碳源气体,氮气为稀释气体,采用等温化学气相沉积法(CVI)在碳纤维预制体内部引入热解碳(PyC)。热解碳沉积温度为950 ℃,丙烯与氮气流量比为3∶1,沉积压力为 0.6~0.8 kPa,沉积时间为300 h。将制备所得的多孔C/C复合材料在氩气保护气氛下进行高温热处理,热处理温度为 2 100 ℃,保温时间2 h,得到体积密度为 1.20 g/cm3的多孔C/C复合材料。

矿山道路的填筑路段及沟谷部分道路挡墙处厚度3~8m不等的松散土层,有出现倾倒趋势,如遇强暴雨或持续降雨,易失稳再次成为泥石流新的物源。

(5)冲沟两侧残坡积物及松散碎石层

冲沟原来地貌为阶梯状果园,属于退耕还林用地,主要作物为核桃树,发生泥石流后,形成深切“V”字型冲沟,沟谷大量的松散覆盖层已被冲走,冲沟无堵塞现象,沟侧帮及高处仍有大量松散岩土体,预估仍有0.9万m3可能参与泥石流物源。

2.4 动力特征

(1)重力因素

本区地形高差在274m左右,滑坡距离300~500m,泥石流形成区、流动区与淤积区相连;呈簸箕状的下部松散土层较厚,形成梯田,泥石向梯田处流深切至基岩出露,直面坡底的岭头村。这种具备位置高、有临空面、物源比较丰富且松散易流动,是主要动力因素。

(2)强降雨诱发

由于“7·19”强降雨,强力坡面流和重力作用,部分岩体产生滑动,巨石、漂石在重力作用下也随之滚动;加上暴雨强力冲刷、推动作用,最终形成一股强劲的泥石流,泥石流的起动部位处于道路临空面上方,给岭头村造成了较大危害。

连日细雨,使得岩土体饱和,自重增大,岩土体抗剪强度降低,因此在暴雨条件下,泥石流具有形成迅速,物源成分复杂、规模不大、流速快,下泄迅猛、途径短、时间短、危害大的特点。

2.5 发展趋势预测

“7·19”泥石流地质灾害过后,部分失稳的崩塌岩体、坡面松散岩土、冲沟两侧残坡积物及松散碎石层等已经运动到低处,但是结构坏后的新的残留岩土体、道路上方不稳定斜坡体、山腰沟谷处及部分道路挡墙处厚度3~8m不等的松散土层以及冲沟两侧残坡积物及松散碎石层依然存在,强降雨、慢慢细雨,仍有再次诱发泥石流地质灾害的可能,直接危害岭头村居民的生命财产安全。

3 应急防治措施

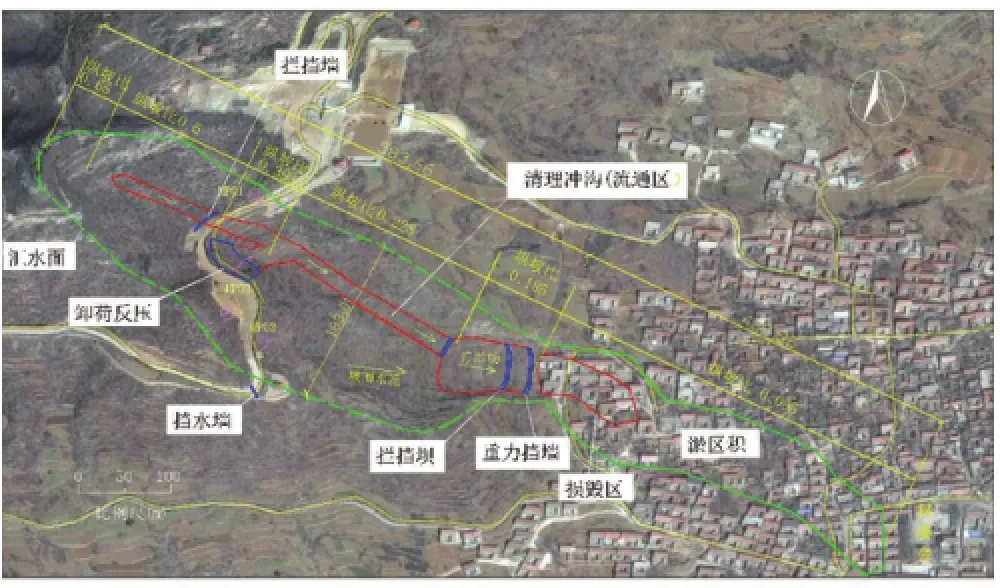

根据实际情况,应采取应急防治措施。首先,汛期应加强天气变化及山体变形监测工作,随时做好避让准备。治理工作突出“以人为本”的原则,以防为主,防治结合,尽可能地不改变原有岩土条件,防治措施采取拦挡+卸荷反压+挡水+清淤+构筑停淤场+安全挡坝综合应急治理方案(图3)。①上游拦挡墙:马鞍山上部一级平台的山坡道路西侧山体覆盖层潜在滑坡,位于泥石流源头冲沟的冲口,设置拦挡墙,重力式挡土墙形式为挡墙+泄水孔,挡墙上部为拦坝式,重力式挡土墙长40m、高4m、均厚2m,阻止或减缓上部松散堆积体及大块球状分化岩块下滑,同时减少水土流失,减少泥石流物源。②卸荷反压:采取削坡方式,对山腰沟谷处及部分道路挡墙处厚度3~8m不等的松散土层进行卸荷反压,防治出现倾倒趋势,引发更大方量的土体滑落,再次参与泥石流物源。③清淤及冲沟松散岩土体:根据现有冲沟尽量少的松动岩土体,清理冲沟内危岩体,将岩块稳定地靠在有松散覆盖层一侧砌放,减少泥石流对覆盖层的再次重刷,利于水土保持,减少物源。④挡水墙:在泥石流沟的南侧顺坡脊修建高0.5m挡水墙工程或局部垫高,可以防止南坡的水流顺着道路进入泥石流沟,阻止外部洪雨强化冲刷。⑤设置停淤场:在簸箕状的沟谷下游,利用该段比较开阔、下凹的地形优势,在下方上坡处修筑挡墙重力式拦坝,修建后可容纳近2万m3泥沙,起到分级拦挡、减缓的作用,坝高根据情况加高。⑥筑安全重力挡墙:在停淤场挡墙的靠近岭头村附近增加一道安全重力挡墙,挡墙顶部为格栅坝,坝的内侧上部加挡两层荆把,用于减弱上部巨石、漂石的危害。

图3 应急防治措施部署Fig.3 Deployment of Emergency Control Measure

4 结论

(1)马鞍山东坡坡面泥石流地质灾害规模不大,但隐蔽性较强,危害性大,对村民的危害为直接摧毁和淤埋房屋。

(2)本次泥石流触发的主要因素为强降雨,泥石流的起动部位道路临空面上方,人类活动加剧了泥石流发生条件的形成。

(3)时值汛期,泥石流隐患依然存在,采取拦挡+卸荷反压+挡水+清淤+构筑停淤场+安全挡坝综合应急治理措施,可起到有效甚至是永久防护作用,同时还要加强监测,主动搬迁避让。

(4)加强可能发生类似灾害隐患点排查工作,做好应急预案,确保最大限度避免、减少地质灾害造成的群众生命财产损失。

高杨,殷跃平,邢爱国,等. 鸡尾山高速远程滑坡——碎屑流动力学特征分析[J]. 中国地质灾害与防治学报,2013,24(4):46-51.

李文鑫,2014. 汶川地震引发的次生山地灾害链及人工断链效果——以小岗剑泥石流沟为例[J]. 山地学报,32(3):336-344.

王腾飞,姚磊华,陈爱华,2014. 暴雨条件下麻柳沟坡面泥石流形成过程试验研究[J]. 水文地质工程地质,41(4):119-124.

王秀丽,黄兆生. 冲击荷载下泥石流拦挡坝动力响应分析[J]. 中国地质灾害与防治学报,2013,24(4):61-65.

余斌,杨永红,苏永超,等,2010. 甘肃省舟曲“8·7”特大泥石流调查研究[J]. 工程地质学报,18(4):437-444.

曾凡伟,2005. 坡面泥石流发生及运动机制研究——以重庆市北碚区为例[D]. 西南师范大学.

Formation Mechanism and Emergency Control Measures of Debris Flow in the East Slope of Ma’an Mountain in Anyang, Henan

XU Lianli, HOU Heming

(Resources and Enνironment Inνestigation Center, Henan Proνincial Coalf i eld Geology Bureau, Zhengzhou 450003)

In the process of continuous heavy rain on 19th July in Anyang city, Henan Province, the east shallow landslide of Ma’an Mountain changed into the high slope debris fl ow along the valleys. It destroyed eight family houses in Lingtou village which has more than 1200 residents. Due to the upstream instability loose deposit, the village still faces the threat of debris fl ow with the characteristics of near way and high speed. Taking debris fl ow on slope as the research object, the formation mechanism is studied based on the research on topography, rock and soil characteristics, provenance characteristics, rainfall and the artif i cial inf l uence. We put forwards to the following comprehensive management measures, enclosuring upper part, locally unloading unstable rock and soil, dredging mid-upstream, building stop and deposit field and retaining wall downstream, to prevent extra-large geological hazard.

High-level debris fl ow; Formation mechanism; Comprehensive emergency prevention

P642.23

A

1007-1903(2017)01-0096-04

10.3969/j.issn.1007-1903.2017.01.017

徐连利(1964- ),男,博士,教高,主要研究方向为水文地质、环境地质。E-mail:xulianli180@163.com