长江经济带粮食产量时空变化及驱动因素分析

2017-04-07李礼连张利国

李礼连+张利国

[摘 要]本文运用变异系数、加权离差系数和GIS空间技术,分析2000—2014年长江经济带粮食产量时空变化,并采用固定效应模型探究长江经济带粮食产量驱动因素。结果表明:长江经济带粮食产量先持续下跌后波动增长,粮食产量波动趋于稳定,主产省粮食产量增长显著。粮食播种面积、化肥施用量、粮食单产、农村固定资产投资和农业税减免政策对粮食产量具有显著正向影响,而人均GDP对粮食产量则具有显著负向影响。

[关键词]长江经济带;粮食产量;时空变化;驱动因素;固定效应模型

一、引言

粮食是维持人类生存和发展的基本生活必需品,具有经济和政治双重属性。粮食安全问题是关系到国计民生的重大战略问题。一直以来,党中央、国务院都将保障粮食安全摆在重要战略地位。2014年,国务院发布《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的意见》,发展长江经济带与实施“一带一路”“京津冀协同发展”一起成为国家推动区域发展的三大战略。长江经济带包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州11个省(市),面积约205万km2,占国土面积的21%,辐射中国45%的GDP地区,拥有良好的经济条件和农业生产条件。进入21世纪以来,长江经济带粮食播种面积稳定在4200万hm2上下,占全国粮食播种面积的比重维持在38%—40%之间;粮食产量稳定在2亿吨左右,占全国粮食产量的比重维持在37%—45%之间,在中国粮食生产格局中举足轻重,对确保中国粮食安全发挥了重要作用。因此,深入分析长江经济带粮食生产变化特征及驱动因素,提升长江经济带粮食生产能力,对保障中国粮食安全和社会经济快速发展具有重要的现实意义。

围绕粮食产量驱动因素,国内外学者从不同角度、采取不同方法進行了探究。有学者认为,粮食产量受到劳动力、耕地、化肥、农药、农业机械和农膜等要素投入的影响,增加要素投入有利于提高粮食产量①。也有学者认为,农业政策是粮食生产重要的政治环境,政府出台扶持农业发展的政策措施,可充分调动农民的种粮积极性,从而增加粮食产量②。还有学者从粮食受灾率、有效灌溉率、粮食价格等方面探讨了粮食产量驱动因素①。以上研究为本文进一步分析粮食产量变动及驱动因素奠定了良好基础。但已有研究大多以我国整体或某个省市为研究对象,而专门针对长江经济带粮食生产及驱动因素的研究极少。本文将运用变异系数、加权离差系数和GIS空间技术,对长江经济带粮食产量时空变化进行分析,准确把握其变化特征,并在此基础上,采用固定效应模型进一步探究长江经济带粮食产量驱动因素。

二、研究方法与数据来源

(一)研究方法

1.变异系数

这是衡量地区某要素相对差异的指标,变异系数越大,表明该要素在该地区的差异越大,反之,则差异越小。本文运用变异系数测算长江经济带粮食产量波动的总体差异,计算公式如下②:

2.加权离差系数

这是测度地区间某要素差异变化的指标,加权离差系数越大,表明该要素在地区间的差异越大;反之,则差异越小。本文运用加权离差系数测算长江经济带各地区间粮食产量差异水平,计算公式如下③:

(二)数据来源

本文以长江经济带11个省(市)为研究对象,时间从2000年至2014年,研究数据主要来源于《中国农业统计资料》《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》,部分数据来源于相关省(市)统计年鉴,采用的空间数据来源于国家基础地理信息数据中心提供的1∶300万矢量数据。

三、长江经济带粮食产量时空演变分析

(一)长江经济带粮食产量时序演变

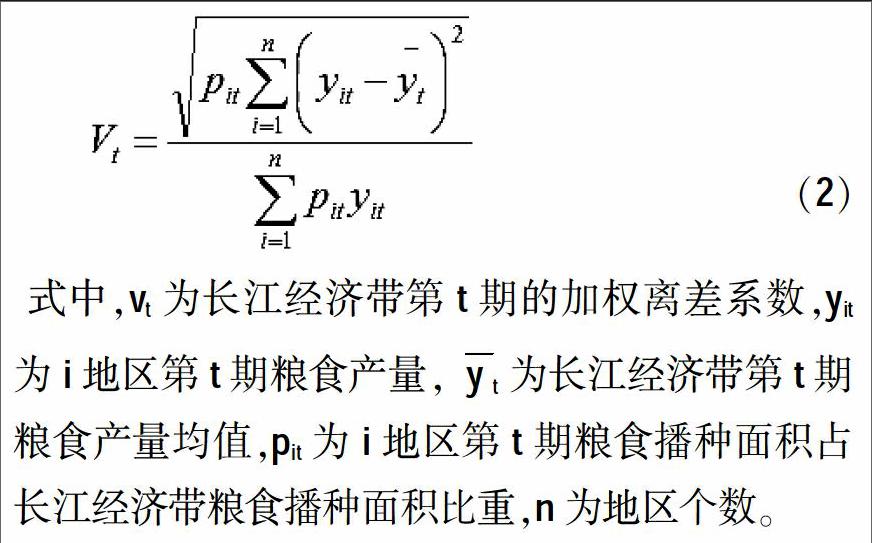

如下页图1所示,2000—2014年长江经济带粮食产量大致经历先持续下跌、后波动上涨两个阶段,粮食产量由2.08亿吨上升到2.30亿吨,累计上升0.22亿吨。其中,第一阶段为2000—2003年,受农业结构调整以及粮食收益相对低下等影响,粮食产量持续下降,由2000年的2.08亿吨下降至2003年的1.83亿吨,累计下降0.25亿吨,下降12.02%;第二阶段为2004—2014年,受国家农业税减免政策以及农业补贴政策等影响,粮食产量波动上升,2007年开始持续上升,累计上升0.47亿吨,上升25.68%。同时,2000—2014年间,虽然长江经济带粮食产量整体上升,但对全国粮食产量的贡献率整体却呈现下降趋势,由2000年的45%下降至2014年的38%,累计下降7个百分点。

(二)长江经济带粮食产量波动时序演变

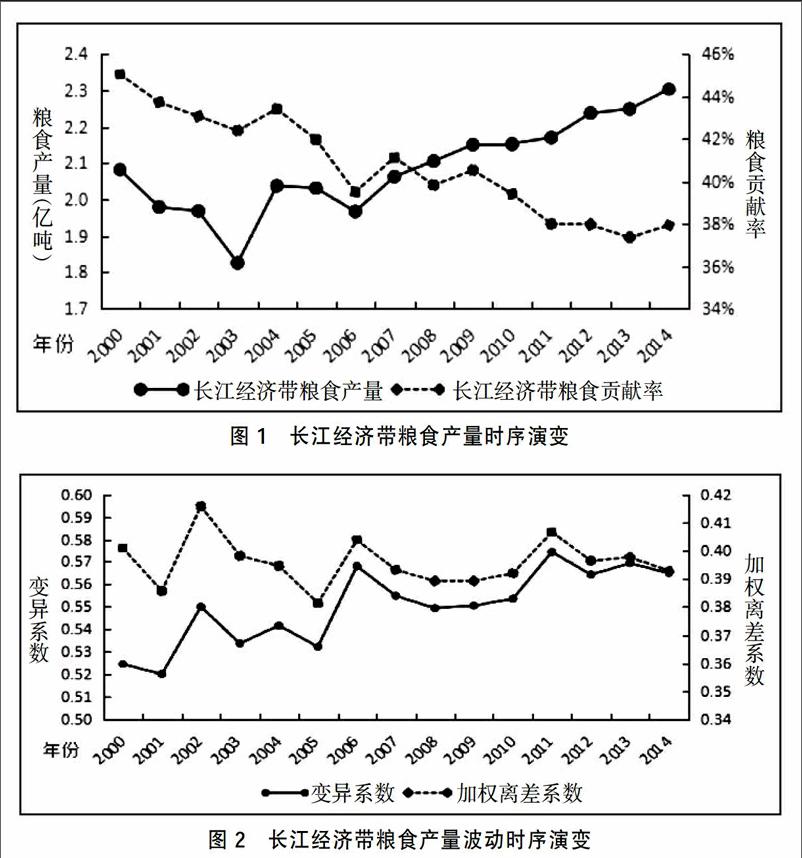

首先,运用变异系数对长江经济带粮食产量波动状况进行定量测算。如图2所示,2000—2014年长江经济带粮食产量变异系数经历先大幅波动、后保持稳定两个阶段。其中,第一阶段为2000—2006年,变异系数总体呈上升趋势,最小为0.52,最大为0.57,表明长江经济带粮食产量差异较大;第二阶段为2007—2014年,变异系数维持在0.56上下波动,表明长江经济带粮食产量差异趋于稳定。

为进一步验证变异系数测算的准确性,继续运用加权离差系数对长江经济带粮食产量波动状况进行定量测算。如图2所示,长江经济带粮食产量波动的加权离差系数变动趋势和变异系数变动趋势基本吻合,且两者趋于收敛。具体来看,2000—2014年长江经济带粮食产量加权离差系数也经历了先大幅波动、后保持稳定两个阶段。其中,第一阶段为2000—2006年,加权离差系数最小值为0.38,最大值为0.42,表明长江经济带粮食产量差异显著;第二阶段为2007—2014年,加权离差系数在0.40上下波动,粮食产量差异趋于稳定。

(三)长江经济带粮食产量空间分异状况

为了进一步探讨长江经济带粮食产量的空间分异情况,本文选择2000年、2005年、2010年和2014年4个年份,利用GIS技术绘制长江经济带粮食产量空间分布图,具体见下页图3。如图3所示,2000年、2005年、2010年和2014年粮食产量基本稳定的地区有:上海维持在1000万吨以下;重庆和贵州维持在1000—1500万吨;江苏和四川维持在3000万吨以上。粮食产量下降的地区为浙江,由1000—1500万吨下降至1000万吨以下。粮食产量上升的地区有:云南由1000—1500万吨上升至1500—2000万吨;江西由1500—2000万吨上升至2000—2500万吨;安徽先由2000—2500万吨上升至2500—3000万吨,再上升至3000万吨以上;湖北由2000—2500万吨上升至2500—3000万吨;湖南由2500—3000万吨上升至3000万吨以上。总体上,长江经济带大部分省(市)粮食产量呈现上升趋势,且粮食主产省上升趋势较为明显。

四、长江经济带粮食产量驱动因素的实证分析

(一)变量选取

粮食生产的驱动因素较多,包括要素投入、经济环境、农业政策及农业生产条件等。本文结合现有研究成果,并考虑数据可获性,选取以下指标作为长江经济带粮食产量的驱动因素:

1.要素投入

本文选取种粮人数、粮食播种面积、化肥施用量三个指标衡量长江经济带要素投入状况。其中,选取种粮人数反映粮食生产的劳动力要素投入状况,一般种粮人数量越多,粮食产量越高。种粮人数用农业从业人数乘以粮食播种面积占农作物播种面積的比重。选取粮食播种面积指标反映粮食生产的耕地要素投入状况,一般粮食播种面积越大,粮食产量越高①。选取化肥施用量反映现代农业的要素投入水平,一般合理施用化肥,将提高粮食产量②,并假设种粮人数、粮食播种面积和化肥施用量对粮食产量具有正向影响。

2.粮食单产

本文选取粮食单产衡量某地区的粮食生产能力。一般粮食单产越高,粮食产量越高①,并假设粮食单产对粮食产量具有正向影响。

3.地区经济发展水平

本文选取人均GDP衡量某地区的经济发展水平②。人均GDP对粮食产量影响可能存在两方面:一方面,人均GDP越高,农民就业选择越多,可能会选择非农产业就业,导致粮食产量降低;另一方面,人均GDP越高,农民可能增加资金和技术投入到粮食生产中,导致粮食产量提高。故人均GDP对粮食产量的影响有待于验证。

4.农业生产条件

粮食生产是自然再生产和经济社会再生产有机结合的过程,粮食生产在较大程度上受自然条件的影响。本文选取粮食受灾面积反映粮食生产受自然条件的影响。粮食受灾面积用粮食播种面积乘以农作物受灾面积占农作物播种面积的比重表示,并假设粮食受灾面积越大,粮食产量越低。本文还选取农村固定资产投资变量,并假设农村固定资产投资对粮食产量具有正向影响。农村固定资产投资是促进农业经济增长、提高农民收入的重要物质基础,增加农村固定资产投资对粮食生产具有促进作用。

5.农业政策

农业政策是粮食生产的另一个重要宏观环境。本文选取农村固产资产投资和农业税减免政策作为农业政策指标③,并假设农业税减免政策对粮食产量具有正向影响。农业税减免政策用虚拟变量表示,没有取消农业税减免政策的时期用“0”表示,实行农业税明显下调或完全减免的时期用“1”表示,并假设取消农业税对粮食产量具有正向影响。

6.预期收益水平

粮食价格高低直接影响农户粮食生产行为,从而影响粮食产量④。本文选取滞后一期粮食价格指数作为衡量粮食生产的预期收益水平,有效避免粮食价格指数与粮食产量反向因果的影响,并假设滞后一期粮食价格指数对粮食产量具有正向影响。

(二)模型建立

为了更加准确地分析粮食产量驱动因素,同时避免数据波动和量纲不统一问题,本文对部分变量数据进行对数化处理。构建要素投入、经济发展水平、农业生产条件及农业政策等因素对长江经济带粮食产量驱动的计量分析模型:

lnYit=β0+β1lnlabit+β2lngsait+β3lnfuit+β4lnpgyit+β5lnpgdpit+β6lngdait+β7lnfirit+β8rtit+β9gpi(t-1)+εit

式中,Yit表示长江经济带i地区第t期粮食产量,β0为常数项,β1,β2……β9为待估参数,lab表示种粮人数,gsa表示粮食播种面积,fu表示化肥施用量,pgy表示粮食单产,pgdp表示人均GDP,gda表示粮食受灾面积,fir表示农村固定资产投资,gpt-1表示滞后一期粮食价格指数,rt表示是否实行农业税减免政策,ε表示随机误差项。

(三)实证结果与分析

本文使用Stata13.0软件,采用固定效应模型进行估计,估计结果如下页表2所示。从模型估计结果来看,模型拟合度为0.98以上,F统计量显著,表明模型总体回归效果较好。其中,粮食播种面积、粮食单产、人均GDP、农村固定资产投资和农业税减免政策对粮食产量的影响均在1%的统计水平上显著,化肥施用量对粮食产量的影响在10%的统计水平上显著。具体分析如下:

要素投入的估计结果显示,粮食播种面积和化肥施用量对长江经济带粮食产量具有显著正向影响,与原假设相符。粮食播种面积的产出弹性为1.021,这表明在其他条件不变情况下,粮食播种面积每增加1%,粮食产量提高1.021%;化肥施用量的产出弹性为0.021,表明在其他条件不变情况下,化肥施用量每增加1%,粮食产量提高0.021%。种粮人数对长江经济带粮食产量具有负向影响,与原假设不符,并不是影响长江经济带粮食产量的显著性变量。可能的原因是近年来科学技术水平的提高、良种技术的推广和农业机械化水平的提高,大大提高了粮食产量,虽然种粮人数有所降低,但整体粮食产量仍然上升。

粮食单产的估计结果显示,粮食单产对长江经济带粮食产量具有显著正向影响,与原假设相符。粮食单产的产出弹性为0.215,表明在其他条件不变情况下,粮食单产每增加1%,粮食产量增加0.215%。

经济发展水平的估计结果显示,人均GDP对长江经济带粮食产量具有显著负向影响,经济发展水平越高的地区,粮食产量越低。人均GDP的产出弹性为-0.026,表明在其他条件不变情况下,人均GDP每增加1%,粮食产量下降0.026%。

农业生产条件的估计结果显示,粮食受灾面积对长江经济带粮食产量具有负向影响,与原假设相符,但并不是影响长江经济带粮食产量的显著性变量。农村固定资产投资对长江经济带粮食产量具有显著正向影响,与原假设相符。其中农村固定资产投资的产出弹性为0.007,表明在其他条件不变情况下,农村固定资产投资每增加1%,粮食产量增加0.007%。

农业政策的估计结果显示,农业税减免政策对长江经济带粮食产量具有显著正向影响,与原假设相符。农业税减免政策的估计系数为0.014,表明在其他条件不变情况下,实施农业税减免政策使粮食产量提高0.014%。

预期收益水平的估计结果显示,滞后一期粮食价格指数对长江经济带粮食产量具有正向影响,与原假设相符,但并不是影响长江经济带粮食产量的显著性变量。

五、结论与启示

(一)结论

本文利用描述性统计分析方法和GIS软件对长江经济带11省(市)粮食产量时空演变进行分析,在此基础上,采用固定效用模型对长江经济带粮食产量驱动因素进行实证分析,得出以下结论:

其一,2000—2014年长江经济带粮食总产量先持续下跌、后波动上涨,累计上涨0.22亿吨,但长江经济带粮食产量占全国粮食产量的比重呈现下降趋势。

其二,2000—2014年长江经济带粮食总产量波动年际间存在较大差异,但总体趋于稳定。

其三,2000—2014年长江经济带11个省(市)粮食产量省(市)际差异较大,但大部分分省糧食产量呈呈上升趋势,且粮食主产省粮食上升趋势明显。

其四,2000—2014年显著影响长江经济带粮食产量的因素有粮食播种面积、化肥施用量、粮食单产、人均GDP、农业固定资产投资、农业税减免政策等。

(二)启示

根据以上对长江经济带粮食产量时空演变及驱动因素的深入分析,本文得出以下启示:

一是在当前退耕还林、退田还湖、还草等背景下,通过荒地开垦、土地开发、土地改良、土地整改等途径,尽可能稳定和扩大长江经济带粮食播种面积。同时,加快农村土地流转,实现粮食生产的规模化经营。

二是在农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》的背景下,长江经济带粮食生产应该通过减少施用次数、施用剂量,减去不合理施肥造成的多用部分化肥,并防止流失,提高效率。

三是在农业现代化建设背景下加强粮食作物培育技术的研发和推广,加大粮食生产过程的机械化投入,同时提高粮食生产过程的管理水平,从而提高粮食单产。

四是长江经济带水资源丰富,极易受到洪涝灾害的影响,因此,应加强长江经济带农村地区水利基础设施建设,提高防洪抗旱能力。同时,改进农业灌溉方式,由传统漫灌向喷灌、滴灌技术转变。

五是长江经济带各省(市)应建立健全自然灾害监测和预警系统以及商业保险制度。特别是在粮食生产相对落后、抗灾能力弱的地区,通过自然灾害监测和预警系统,尽可能防范农业自然灾害的发生;同时,一旦发生自然灾害,也可以通过农业自然灾害商业保险制度,最大限度地降低粮食种植户的损失。