小麦诱发突变技术育种研究进展

2017-04-06于沐周秋峰

于沐 周秋峰

(郑州市农林科学研究所,郑州 450005)

技术与方法

小麦诱发突变技术育种研究进展

于沐 周秋峰

(郑州市农林科学研究所,郑州 450005)

诱发突变育种技术是利用射线、离子、中子等物理辐射因素及空间环境诱变种子或植物离体组织,获得有益突变体,缩短育种周期的育种技术。据国际诱变育成品种数据库的不完全统计,截至2016年5月,世界上60多个国家在214种植物上诱变了超过3 200个正式发布的突变品种,21个国家诱变了254个小麦突变体,其中我国诱变小麦164个,占总量超过64%而位居世界第一。综述了诱变技术在小麦育种方面的成就,概述了获得的小麦农艺性状、产量、品质等性状突变,并对今后小麦诱变育种的目标及方法进行了展望。以期为小麦诱变育种的进一步发展提供借鉴,促进现代物理农业的应用及发展。

小麦;诱变育种;诱变因素;突变类型

1928年,Stadler研究首先证明了X射线对大麦有诱发突变效应;1930年,Nilsson用X射线辐射诱变获得了穗型紧密、茎秆坚硬、直立型的大麦突变体。作为原子能技术农业应用的重要组成部分,植物辐射诱变育种在20世纪50年代后期应运而生。20世纪60年代中期开始应用于生产,利用辐射诱变在小麦、水稻、大豆等主要作物上育成了新品种。用γ射线辐射小麦种子,其后代出现了很多有益变异,如矮秆、抗病、早熟、蛋白质和氨基酸含量增加、产量增加等,极大丰富了育种工作者的选育原始材料[1]。也有采用多种诱变方法综合处理,利用多种优势,不断完善诱变手段。目前全球已有100多个国家利用辐射诱变技术改良粮食作物、经济作物和苗木花卉等。

诱发突变技术具有提高作物突变频率,扩大突变范围,改变农作物品种单一的不良性状,克服原有品种缺陷,突变性状通常稳定较快,因而缩短了育种周期,较快提高作物品质的诸多优点。植物诱变技术包括辐射诱变、化学诱变、组织培养、病毒和反向遗传学操作。辐射诱变来源有α、β、γ、Χ射线,电子束、离子束、中子和其他粒子、紫外及微波辐射。化学诱变剂有碱基类似物、修饰剂和嵌入染料。利用辐射诱变技术已获得大量的甚至一些罕见的小麦种质突变体。根据FAO/IAEA(联合国粮农组织/国际原子能机构)的突变品种数据库(MVD)最新统计[2],截至2016年5月,世界上60多个国家在214种植物上利用诱发突变技术育成和推广了超过3 200个品种,其中中国810个,日本 481个,俄罗斯216个,荷兰176个,美国139个。突变品种数量在地区分布上为:亚洲1 951个、欧洲955个、北美洲200个、非洲68个、拉丁美洲50个。亚洲育成的突变品种已超60%。超过1 000个主要农作物的突变品种累计种植面积几千万公顷,增加了农村收入,改善了人类生活水平,对世界粮食安全和环境可持续发展有巨大贡献。其中我国利用核辐射诱变技术培育的植物新品种数逐年增加,至2016年5月我国已累计在54种植物上培育出810个突变品种,占世界总量的25%。突变技术的应用产生了大量的遗传变异,并在植物育种、遗传学和基因组学研究中扮演了重要角色。

2014年9月24日,在第58届国际原子能机构大会上,世界粮食安全在诱变育种的杰出成就奖颁给了来自秘鲁、中国、布隆迪、印度尼西亚、越南5个国家的研究组织,其中包括我国江苏省农科院辐射突变育种团队,发布了17个突变品种,包括8个水稻、5个小麦和4个罕见突变种质资源。其中3个突变体小麦品种种植面积超过3 000万hm2,创造超过300亿人民币的社会经济效益。另外,还有19个来自不同国家的科研机构获得了成就奖,包括浙江大学核农研究所的水稻团队,中国农科院的小麦诱变育种团队,四川原子能研究所的遗传育种团队。

1 小麦诱变技术育种取得的成就

前捷克斯洛伐克1965年用X射线处理培育的矮秆、高产、优质大麦品种“钻石”在1989年以前欧洲国家以其为材料培育了135个新品种,种植面积占欧洲54.6%[3]。20世纪70年代,意大利核能研究所通过直接和间接诱发突变育种培育出10个硬粒小麦主要栽培品种,改变了本国硬粒小麦依靠进口的局面[4]。

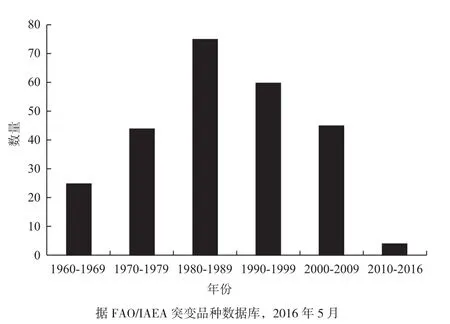

据FAO/IAEA的突变品种数据库(MVD)最新统计,自20世纪60年代以来,截至2016年5月,21个国家诱变的小麦突变体数量达到254个(图1),利用辐射诱变技术培育的小麦突变体新品种数目自70年代初至80年代末增长最为迅速,90年代后稳步发展。其中自1966-2015年中国利用诱变技术已育成164个小麦突变品种,占全世界诱变小麦突变品种比例超过64%,其次是俄罗斯36个,日本7个。辐射诱变技术为我国小麦增产及保障粮食安全、促进农业发展作出了突出贡献。

图1 世界范围内利用诱变技术育成的小麦突变品种总数与年代变迁

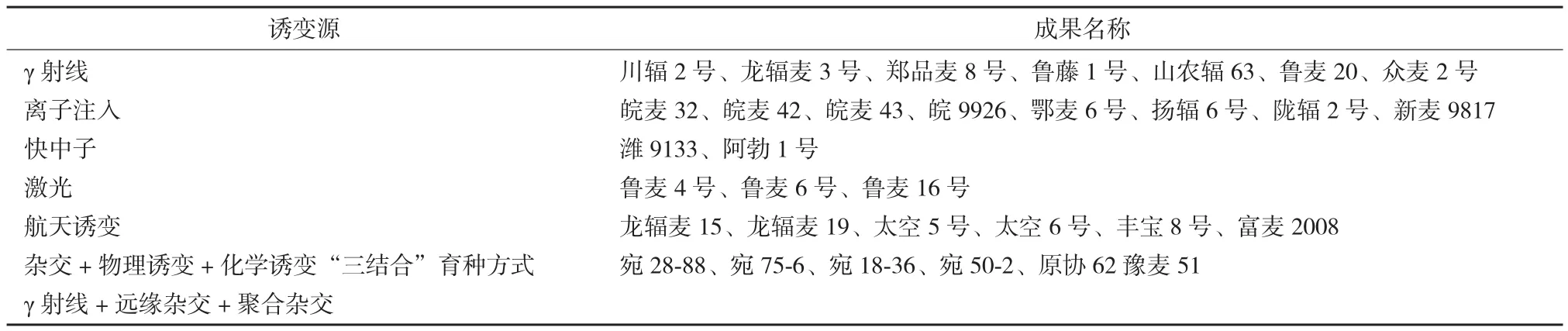

我国利用辐射诱变技术在突变小麦品种培育上取得的成就在亚洲乃至世界居于首位。瞿世洪[5]等用γ射线辐射杂合体育成了大穗早熟,抗逆性强,高产稳产的川辐2号,当年推广面积达3.3×104hm2以上。李达祥[6]等所在的西昌农科所育成了西辐三号-八号、十二号、十三号等系列西辐小麦品种,产生了很大的经济效益。黑龙江农科院利用辐射与杂交结合选育的高产优质龙辐麦3号[7],并将纯系材料经航空搭载后通过系谱法选育成我国第一个审定推广的航天诱变春小麦新品种龙辐麦15[8],随后经卫星搭载育成了高产优质抗病性强的龙辐02-0958[9],1996-2011年选育出抗倒伏、高产、抗病抗逆的龙辐麦19[10]。1986年中科院等离子体研究所率先使用低能离子技术选育了鲁麦4号、鲁麦6号、鲁麦16号小麦新品种[11]。20世纪70年代初河南省南阳市农科院利用杂交、物理诱变、化学诱变“三结合”的方法,对创造新种质资源具有独特作用,产生宛原50-2新矮源,兼具矮秆早熟、优质、抗病的优点,且诱变产生的突变体出现了一些性状相对稳定、综合性状优良的高光效小麦类型[12]。1992年,以河南省主导品种豫麦13搭载返回式卫星育成的航育1号,较豫麦13增产5%,生产上多地试点都平均单产超500 kg,其中温县试点创造了河南省小麦高产的典型[13]。太空5号和太空6号是河南省农科院小麦所丰优育种研究室开始将航天高新技术用于小麦育种选育出的优质弱筋小麦[14,15]。河南省科学院同位素研究所在航天与辐射育种方面成果累累,其中小麦辐射育种成果最为突出,选育了豫同系列等抗病、大穗大粒优质小麦品种资源[16-18]。其中成功搭载神舟四号返回的第一代航天育种小麦品种富麦2008,亩产试验高达707 kg[17]。河南省小麦诱变育种在新种质创造、育成品种数量和研究水平上已达到国内先进水平。目前,我国辐射诱变的因素及部分小麦成果,见表1。

表1 辐射诱变因素和部分小麦成果

2 小麦辐射诱变的突变类型研究

诱变创制的植物突变种质资源带来的经济价值潜力巨大:改变一个地区作物的种植面积和比例结构,增加产量和收益,减少杀虫剂和农药的使用,节水,通过作物早熟增加土地使用率促进轮作,提高作物的加工品质,满足不同消费者的偏好,营养改良,易于收获及脱粒,增加出口收入及减少进口[19]。有效利用核辐射与航天诱变等技术,可以改进植物蛋白质、淀粉、油脂的质量和产量,提高植物抗逆(涝、旱、盐、热、寒),抗主要病虫害,培育综合性状优异的罕见新种质及育种新材料(不育系、自交系、恢复系等),带来具有潜在生物能源、经济价值及环境改良的诱变改良半驯化种或野生种种质[20]。

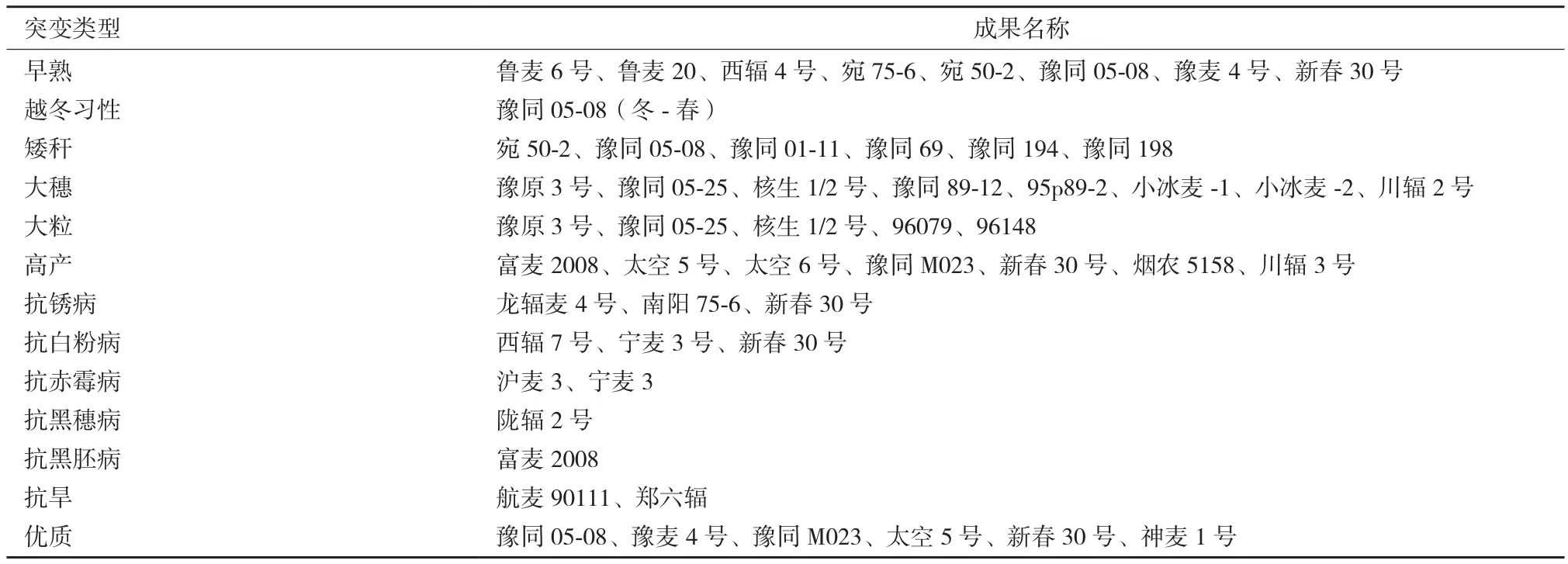

小麦的品质、产量、营养及多种抗性是由多个基因控制的,传统诱变方法对这些性状影响有限,而大幅提高基因突变频率,改变基因变异方向,拓宽突变谱的辐射诱变技术利用高低能离子、中子、质子等,可以带来的小麦突变效应主要有熟期提前、株高突变、分蘖数突变、粒色突变、产量增加、抗病性增强、品质改良、克服远缘杂交不亲和等[21]。辐射突变类型及部分小麦成果,见表2。

2.1 农艺性状突变

2.1.1 熟期突变 小麦生育期可以通过人工诱变得到熟期突变体而得到改良。鲁麦4号是直接利用突变体培育而成,全生育期 220 d左右,比泰山1号早熟 3-4 d,比山农辐63早熟 2-3 d[2]。鲁麦6号系70-4-92-1亲本经CO2激光处理多年选育出的晚播早熟冬小麦品种[22]。春小麦定西24号连续两年经低能重离子注入后,均得到了抽穗期提前3-4 d的突变体,并且频率较高,因而低能重离子注入春小麦可以作为获得早熟性状突变体的重要手段之一,在育种中得到应用[23]。李兰真[24]选用省内外的优质小麦用离子注入法设置了4个能量和剂量的不同处理,大部分品种成熟期均变晚,其中优质小麦陕优225属于半冬性成熟期较晚的品种,经离子注入处理后,M1代中少数单株成熟期提前了3-4 d。鲁麦20是山东省农科院原子能研究所在利用快中子与CO2激光复合处理70-4-92-1小麦干种子育成早熟系的基础上,利用60Co-γ射线诱变处理321E成熟花粉自交选育的特早熟矮秆品种[25]。西辐4号系“夫尔拉林”小麦品种经60Co-γ射线处理而成的突变体经杂交选育而成[26]。研究表明,拔节至抽穗期间的时间缩短是熟期提前的主要原因,并且小麦灌浆早且快[25]。

表2 辐射突变类型和部分小麦成果

2.1.2 秆高突变 一般高秆种质材料经过辐射出现植株变矮的个体概率最高达一半以上,其中最矮的比原品种矮一半,但超矮秆据李树华试验观察属于不遗传变异,如原株高110-120 cm的高秆大穗品种84B179经过60Co-γ照射,M1、M2出现株高仅65-80 cm的矮秆变异,超矮秆变异在加代纯和稳定选择中未能遗传下来,只选择到株高80 cm的变异系88M4619[27]。李兰真[24]试验豫麦39经30 keV,3×1017N+/cm2离子注入效果最佳,M1代株高比对照降低12-29 cm,M2代仍然较低,共选出18个优良单株,平均株高76.8 cm,克服了豫麦39植株偏高易倒伏的缺点且保留了诸多其他优点。矮秆突变体多属隐性突变,且由单或双基因来控制。

2.1.3 粒色突变 人工诱变白色种皮小麦突变体具有重要意义,红色种皮会影响小麦加工时面粉的出粉率和白度。中秆中间型品种宁春4号经60Co-γ辐射后,得到了白粒突变体[27]。豫麦12号是博农7023经250 Gyγ射线照射的突变体,比原品种早熟3-5 d,矮30 cm,粒色由红色突变为白色[16]。

2.1.4 穗型突变 矮秆多穗型感锈品系混7经过60Co-γ照射,在云南得到3株辐射M1代有芒双穗变异株及分枝穗变异[27]。陈秀兰等[28]研究发现经低能氮离子注入后,扬麦5号诱发了4种穗型变异,M2代出现棍棒状穗、纺锤形(顶芒)穗、大穗及长方形(顶芒)穗;小麦品种89017突变系 M2代中出现了与亲本不同的棍棒状穗和拟斯卑尔脱穗。穗部性状的变异多为不利变异多,在辐射材料的选择上宜选高秆大穗、多粒、晚熟、籽粒不饱满的类型[27]。

2.2 产量因子及产量突变

小麦品种产量的提高依赖于产量三因素(千粒重、穗粒数和亩穗数)的协调组合。单位面积的产量提高需要其构成因素的相互协调发展,产量因子是小麦产量育种最直接可靠的指标。

2.2.1 千粒重突变 千粒重的遗传主要为加性效应,在遗传上是产量构成因子中最可靠的因素,因此可以通过增加粒重来提高产量。0.25 KGy,0.3 KGy剂量γ射线照射高秆大穗品种84B179后,M0代秋播后的变异后代88Ly592、90j265品系繁殖多世代后较原品种84B179千粒重分别增加4.2、4.1 g,增产1.64%-17.5%,比对照品种宁春4号增产2%-4.9%[27]。

2.2.2 穗粒数突变 穗粒数是产量构成因子中最活跃的部分,每穗粒数与产量有很高的正相关性。高秆大穗品种84B179经0.25 KGy,0.3 KGy剂量γ射线照射后的变异后代88Ly592、90j265品系繁殖多世代后较原来品种穗粒数略增,其增产的原因是株高降低,群体及个体发育相对均衡协调,穗、粒、重三要素都有益于产量增长[27]。

2.2.3 产量突变 经人工诱变得到产量提高的突变体并经过审定的小麦品种数量众多,产生了显著的经济效益。原冬3号麦秆粗壮,抗倒伏,穗大,粒多,能够抗锈病和白粉病,还能耐干热风,适宜性强,高产稳产,每亩产量达到400 kg左右。扬麦158是集高产、多抗、优质、广适应性于一体的突破性小麦新品种。适宜在长江下游和中游部分地区不同地形、土质、耕作制度的中上等肥水条件下种植应用。该品种在品比试验中均名列前茅,分别比扬麦5号增产14.86%,比鄂恩1号增产20. 46%,比浙麦1号增产28.36%。平均亩产350.76 kg[2]。皖麦42号系参加区试及生产试验,3年连续产量蝉联第一,较扬麦5号增产28.53%[29]。富麦2008发挥了航天诱变的技术优势,成穗数高,结实性好,是2004年在黄淮南片小麦新品种区试中产量水平突破亩产700 kg以上的极少品种之一,达到亩产707 kg的高产记录[17]。太空5号于1999-2000年参加河南省春水组区试,产量第一[15];太空6号在河南省区试中连续2年较对照豫麦18平均增产3.66%,生产试验中,10点有8点增产[14]。烟农5158是杂交后经空间诱变处理系统选育而成,2004-2005年区试平均亩产537.98 kg,比对照鲁麦14号增产11.62%[2]。

2.3 品质突变

经过辐射诱变育种选育的小麦新品种,其湿面筋、粗蛋白、蛋白质、氨基酸等含量及其他品质都可发生较大变化。经人工选育已得到一批高面筋、高蛋白、高氨基酸等品质突变的已审定品种。龙辐83328经航天处理中选出的5个新品系湿面筋含量较亲本高4.7%-6.3%,粗蛋白含量较亲本高1%-2.1%,稳定时间较亲本高0.3-2.2min[9]。航天选育的新品种太空6号湿面筋含量34.2%,粗蛋白含量14.81%,稳定时间1.8 min,面粉白度高且稳定[14]。豫同05-08是用γ射线处理郑优8号后,选育的高蛋白(16.86%)、高面筋(42.5%)突变系,结实性好[18]。甘春20是甘肃农业大学采用杂交育种结合辐射诱变技术选育而成的面包型春小麦新品种,营养和加工品质优良,籽粒高蛋白(17.52%),高面筋(39.4%),赖氨酸含量0.52%。龙辐麦10号是黑龙江省农科院用1.1RADγ射线处理83-187 g干种子,经体细胞培养产生的体细胞无性系,经过组培育成。该品种被评为国家优质面包麦,曾获农业部中国农业博览会优质农产品银质奖[2]。

2.4 抗病性突变

诱发抗病性突变可以通过以下四种途径:第一种是保留原有优良性状的同时,辐射优良品种使其产生抗病突变;第二种是辐射感病品种种子,在后代选出抗病突变体,最终选育成抗病品种;第三种是诱变出各抗病单株的抗病基因,通过杂交选育综合抗病基因型品种;第四种辐射诱变出新型抗病基因再选育[30]。

孙光祖[7]等将γ射线照射的小麦幼胚接种在含赤霉病菌的培养基上离体筛选,获得了高抗赤霉病的突变体RB976。小麦89017及扬麦5号的种子经低能N+离子处理后,从其M2代中筛选出了抗白粉病的优良品种[28]。富麦2008是利用10 Gy剂量60Co-γ射线照射豫麦57,是首次通过太空诱变育种成功改进小麦抗黑胚病性能的报道[17]。抗丰产、高抗黑穗病的陇辐2号是以氧离子贯穿定点注入春小麦14615得到的,对流行的叶锈、黄矮、条锈病的抗病性也较好[31]。龙辐83328纯系种子经水及航天处理中选出的晚熟品系97-5199对秆锈病的4个致病类型均免疫,高抗叶锈病,抗根腐病[9]。

3 展望

3.1 加强辐射诱变基础理论研究

辐射诱变机理还不甚清楚、有益突变的频率较低、突变的方向难以把握等问题依然存在。因此在基础理论方面加强分子生物学、细胞学、生理生化方面的研究有利于诱变育种的发展[21]。在突变育种的实践中,多重视突变的获得,而对突变体的深入研究往往不够,如深入研究矮杆早熟高蛋白高面筋突变体,对优质小麦育种有重要意义。利用基因组、代谢组和蛋白组学的理论方法,加快对重要突变体的特异性状进行分子鉴定,研究其调控机制;并对其进行分子定位、基因克隆及表达谱和功能分析,建立重要突变新种质基因资源的分子突变育种平台[20]。今后诱变的基础研究将更多关注增加有益变异突变谱,发展突变体快速鉴定及筛选。

3.2 育种目标探讨

FAO/IAEA在2008年举办国际植物诱变技术大会上提出了10大研究热点,其中关注到突变植物强化促进微营养改良,诱变改良作物的抗逆性以应对全球气候的变化,诱发突变改良作物品质,种子植物诱变产生新品种的选育这几个热点问题。近期小麦诱变育种依然会以改良品质、改变熟期、改进生物和非生物逆境的抗性、改善丰产性为主。抗病性是较难通过常规育种得到的性状,通过诱发突变亦难度较大、突变频率较低。为应对全球气候变化,满足日益增长人口的粮食需求,减少农药的使用以保证生态环境安全,选育出高产优质综合性状优良,具有潜在经济价值、环境改良和生物能源意义的小麦新种质仍是育种家的工作重点。

3.3 育种方法展望

国际植物诱变技术大会上提出了诱发突变的新技术和新方法,高通量突变筛选技术,基因组时代研究诱发突变的挑战和机遇等热点问题。我国在近几年来在植物诱发突变高效筛选的新技术方法,诱变新材料与突变基因新资源的创制,突变基础理论的研究,诱变新品种培育与农业产业示范,加强国际间诱变育种的合作与交流方面有所发展。

高抗病性、优质等性状与某些农艺性状有所相关,选育过程可以参考农艺性状,但要提高育种的效率和准确性,还得依靠人工接种和品质分析等技术。依托现代分子生物技术的发展,通过核辐射与航空环境等诱变小麦后代群体的目标性状突变体进行定向筛选,将直接筛选田间表型与生理生化分析技术与分子标记辅助筛选等技术相结合,以及利用高分辨熔解曲线分析(high resolution melting curves analysis,HRM)[32]和定向诱导基因组局部 突 变(targeting induced local lesion IN genomes,TILLING)[33]、基因表达分析(serial analysis of gene expression,SAGE)[34]、多样性微阵列(diversity arrays technology,DArT)[35]等技术,可以高通量高效的对突变基因进行筛选。

促进农作物持续增产和改善品质最有效的途径是种质创新。除了具有育种周期短、针对性强、破除基因连锁、促进优异基因聚合等技术优点,辐射诱变育种还能与传统育种及分子生物育种技术相结合,多种技术及学科的协同合作,将带动诱变育种的进一步发展,在往后小麦育种的产量提高、品质优化、抗逆性增强等方面发挥巨大作用。突变技术在植物育种计划的广泛使用在世界各地数以百计的作物物种中产生了成千上万的新作物品种。绝大多数品种(包括谷物、油料作物、根和块茎类作物和观赏植物)发布在发展中国家,种植面积覆盖上亿公顷,为国家经济贡献数十亿美元。因此,植物诱变育种是一种有效的保护和加强全球食品安全的途径。

[1] 杨兆民, 张璐. 辐射诱变技术在农业育种中的应用与探析[J].基因组学与应用生物学, 2011, 30(1):87-91.

[2] FAO/IAEA Mutant Variety Database. http://mvgs. iaea. org/.

[3] Bouma J, Ohnoutka Z. Importance and application of the mutant‘Diamant’ in spring barley breeding[J]. Proceedings, 1991(1):127-134.

[4] Scarascia-Mugnozza GT, D’Amato F, Avanzi DS, et al. Mutation breeding programme for durum wheat(Triticum turgidum ssp. durum Desf. )improvement in Italy[J]. Proceedings, 1991(1):95-110.

[5] 瞿世洪, 夏琼, 余泽良, 等. 辐射诱变育成大穗型小麦新品种川辐2号[J]. 核农学通报, 1990(5):236-237.

[6] 李达祥. 辐射诱变育种应用于选育优质专用小麦品种的几点思考[J]. 西昌农业科技, 2005(1):1-2.

[7] 孙光祖, 陈义纯, 张月学, 等. 辐射与杂交相结合选育高产优质小麦新品种龙辐麦3号[J]. 核农学通报, 1988(4):162-163.

[8] 张宏纪, 王广金, 刁艳玲, 等. 高产抗旱小麦新品种龙辐麦15的选育[J]. 中国种业, 2007(12):86.

[9] 王广金, 闫文义, 孙岩, 等. 航天诱变选育高产优质小麦新品系龙辐02-0958[J]. 核农学报, 2005(5):23-26.

[10] 孙岩, 王广金, 张宏纪, 等. 航天诱变与杂交相结合选育小麦新品种龙辐麦19[J]. 作物杂志, 2011(4):125-126.

[11] 李新华, 邱登林, 孙桂芝, 等. 山东省小麦诱变育种[J]. 核农学报, 2006, 20(1):51-53.

[12] 周中普, 李中恒. 南阳市小麦诱变育种的成果[J]. 核农学通报, 1997(4):15-16.

[13] 张世成, 林作楫. 航天诱变条件下小麦若干性状的变异[J].空间科学学报, 1996. 16(增刊):103-107.

[14] 雷振生, 林作楫, 吴政卿, 等. 航天诱变小麦新品种太空6号的选育[J]. 河南农业科学, 2001(6):3-5.

[15] 吴正卿, 雷振生, 林作楫, 等. 优质弱筋小麦新品种太空5号的选育及其特征特性[J]. 作物杂志, 2004(5):55-56.

[16] 范家霖, 张建伟, 杨保安, 等. 河南省小麦诱变育种成就及发展对策[J]. 麦类作物, 1999, 19(6):17-19.

[17] 张建伟, 杨保安, 范家霖, 等. 国审小麦新品种富麦“2008”的选育研究[J]. 河南科学, 2008, 26(10):1219-1222.

[18] 张建伟, 杨保安, 王柏楠. 小麦种质创新及其利用研究实践[C]. 第五届核农学青年科技工作者学术交流会论文集, 2006.

[19] Ahloowalia BS, Maluszynski M, Nichterlein K. Gobal impact of mutation-derived varieties[J]. Euphytica, 2004, 135:187-204.

[20] 刘录祥, 郭会君, 赵林姝, 等. 植物诱发突变技术育种研究现状与展望[J]. 核农学报, 2009, 23(6):1001-1007.

[21] 郭向萌, 押辉远. 离子辐射诱变小麦育种研究进展[J]. 安徽农业科学, 2011, 39(11):6334-6335.

[22] 刘志生. 晚播早熟冬小麦新品种-鲁麦6号[J]. 山东农业科学, 1985(3):48.

[23] 张金莲, 胡钱, 卫增泉, 等. 低能重离子注入春小麦干种子生物效应的初步研究[J]. 甘肃农业科技, 1995(2):2-4.

[24] 李兰真, 秦广雍, 霍裕平, 等. 离子注入在小麦诱变育种上的应用研究初报[J]. 河南农业大学学报, 2001, 35(1):9-12.

[25] 王文美, 井立玲, 李新华, 等. 鲁麦20号小麦的生育特点与栽培技术[J]. 山东农业科学, 1993(2):35-36.

[26] 贾林贵, 辜义芳, 杨建明. 突变体间接利用育成高产、优质小麦新品种-西辐4号和西辐5号[J]. 核农学通报, 1990(5):213-214.

[27] 魏亦勤, 李树华, 曾保安, 等.60Co-r射线在小麦育种上性状改良的应用研究[J]. 种子, 2000(1):49-50.

[28] 陈秀兰, 柳学余. 利用离子注入诱变创造小麦新种质[J]. 江苏农学院学报, 1998, 19(2):62-64.

[29] 甘斌杰, 杨赞林, 余增亮, 等. 离子束诱变小麦新品种皖麦42号的特征特性和栽培技术[J]. 中国农学通报, 2003, 19(5):25-27, 36.

[30] 冯延卿. 辐射诱变与小麦抗病育种[J]. 青海农林科技, 1990(3):34-35.

[31] 赵连芝, 王浩瀚, 王勇, 等. 重离子辐照选育春小麦新品种初探[J]. 西北农业学报, 2006, 15(3):17-19.

[32] Martin A. Parry J, Pippa J. Madgwick, Carlos Bayon, et al. Mutation discovery for crop improvement[J]. Exp Bot, 2009, 60:2817-2825.

[33] Colbert T, Till BJ, Tompa R, et al. High-throughput screening for induced point mutations[J]. Plant Physiol. , 2001, 126:480-484.

[34] Malsumum H, Nirasawa S, Uerachi R. Transcript profiling in rice(Oryza saliva L. )seedlings using serial analysis of gene expression(SAGE)[J]. The Plant Journal, 1999, 20(6):719- 726.

[35] Jaccoud D, Peng K, Feinstein D, et al. Diversity Arrays:a solid state technology for sequence information independent genotyping[J]. Nucleic Acids Res, 2001, 29(4):25.

(责任编辑 狄艳红)

Research Advances on Induced Mutation Breeding Techniques of Wheat

YU Mu ZHOU Qiu-feng

(Agricultural and Forestry Science Institute of Zhengzhou,Zhengzhou 450005)

Induced mutation breeding is a technology that uses physical radiation factors of ray,ion and neutron as well as the spaceflight environment to induce the seeds or in vitro tissues of plants,thus the advantageous mutants are obtained,and the breeding cycle is shortened. According to incomplete statistics of the FAO/IAEA database,up to May 2016,more than 3200 officially mutant cultivars in 214 crop species are released in more than 60 countries of the world. And 254 wheat mutants have been released by 21 countries,and 164 wheat mutants of which are in China and accounts for 64% of total,which is the top one in the world. This article summarizes the domestic achievements of inducing techniques for wheat breeding,outlines the mutations of traits such as wheat agronomic traits,yield and quality traits,and forecasts the goals and methods of induced mutation in wheat breeding. Those aim to provide reference for the further development of wheat breeding by induction,and to promote the application and development of modern physical agriculture.

wheat;induced breeding;induced factor;mutation type

10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2017.03.007

2016-07-14

河南省农业科技攻关计划项目(112102110067)

于沐,女,硕士,研究实习员,研究方向:小麦优质高产育种与栽培技术;E-mail:ym8926123@163.com