基于物联网的农产品供应链风险及其防控

2017-04-02慕静祁赫

慕静+祁赫

基金项目:天津市哲学社会科学规划项目“食品安全文化与生态文明建设的耦合机制研究”(TJGL13-041);教育部人文社科项目“供应链视角下的食品安全协同运作机制研究”(14YJC630193)

中图分类号:F252 文献标识码:A

内容摘要:基于物联网的农产品供应链在克服了传统供应链的信息孤立、节点分散以及安全追溯不利等问题的同时,也暴露出新的风险。物联网技术在农产品供应链中的应用具有高度信息化集成的特点,基于信息集合、云端处理来实现高效管理。本文通过对物联网在农产品供应链中的运作机理分析,提出各环节存在的潜在问题,通过风险的认知识别将风险划分为感知层、信息层、应用层和其他风险,并针对性提出物联网下农产品供应链风险防控策略,对于我国这一农业大国来说意义深远。

关键词:物联网 农产品供应链 风险防控

引言

物联网还属于新鲜事物范畴,我国对物联网的研究与其他国家基本同时起步。关于物联网农产品供应链的研究,可以从两个方面分析。首先是对物联网环境下的农产品供应链风险分析,由于物联网新技术的采纳和应用,伴随产生新的供应链风险,对此研究主要有颜波(2014)应用OWA算子评价物联网下农产品供应链各层级的不同风险,确立了各个风险因子的影响权重并有效排序;曹慧娟(2016)利用三角模糊数方法构建模糊判断矩阵得出新风险权重排序,并证明了模糊网络层次分析法适用于缺乏数据下的风险分析研究。其次是主要集中在物联网技术对于传统农产品供应链风险的预防和控制上,李强(2014)利用演绎法对供应链上的农资商、农户和销售者进行主体分析,通过风险的产生机理演绎出对食品安全有影响的各项因素;敖贵艳(2016)分析了物联网下生鲜农产品流通的必要性和发展的可行性;郑谦(2014)利用二阶供应链利润模型,对比分析了传统供应链与物联网下农产品供应链的利润和影响因素;沈卫国(2015)研究了物联网环境下的物流体系多维度协同管理方式。

综上,目前对物联网下农产品供应链风险的专项研究较少,尤其是针对物联网技术下农产品供应链的新风险预警和防范研究从近三年才刚刚开始,更多研究是针对物联网技术对传统供应链风险的控制。本文基于物联网下农产品供应链的运作机理和存在问题,分析新运作模式中的新型风险,并结合未来发展趋势提出风险防控策略。

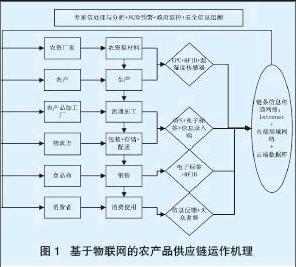

基于物联网的农产品供应链运作机理

物联网在农产品供应链中的运作机理如图1所示,通过信息采集和处理实现物物连接,对物体的实时监控和后期信息有效追溯,保障供应链高效运作以及食品的安全稳定。物联网作业需要先进的信息管理技术以及具有足够配套运作能力的硬件设备对其支撑,如信息处理设备、数据收集感应设备、流通定位设备等。这些设备在物联网环境下,实现整个供应链的协同运作:原材料供应和生产阶段,可以通过温湿度传感器对生长过程的数据实施有效监控,对源头原材料的信息进行识别;流通和配送环节拥有GPS定位以及RFID射频识别技术来对产品的物流信息和属性信息进行终端的输送;可追溯信息化机制构建使整条链信息统一透明,信息经过设备感知、存储、处理、传输,进入云端,再经过专家分析实现应用阶段的风险分析预警;政府和相关部门可以对链上信息进行实时监控并监督各主体;客户及其他主体对产品的实时信息反馈在提高供应链效率的同时实现对供应链有效监控管理。

基于物联网的农产品供应链发展存在的问题

(一)信息基础单薄

由于发展趋势及市场需求的深化,物联网已经成为科技产业链的支撑,但是我国的信息技术基础还远不能达到科技化物联网的广泛普及水平。物联网的核心技术在于智能感应系统和数据分析共享系统,信息技术是发展的重中之重。我国科技信息技术近年来已经取得了一定的成就,但是仍有较多的方面需要实现突破。很多核心信息技术采纳于国外,尤其在核心问题的创新和研发方面,作为新领域的物联网农产品供应链信息技术,我国还有诸多需要完善的方面。对于农产品生产流通过程信息采集、成本优化、云端数据分析都将是未来发展中的挑战。

(二)物联网普及成本过高

物联网的普及对于硬件成本的投入要求较高,从源头生产阶段的EPC、电子标签、RFID,到追溯系统的数据分析和风险预警,都对技术提出了较高要求。而我国物联网发展中多项核心技术还无法实现产业化批量生产和普及,进口硬件和技术购买则大大增加了附加成本,对于农产品供应链中的农户主体和零售商主体等小型个体来说都是难以接受的。

(三)产业链与商业模式不规范

首先从产业链角度分析,我国物联网产业链的普及还未完全展开,虽然农产品供应链中的流通环节和产销环节已经开始采纳物联网技术,但是从整条链的构建来说,物联网产业链的普及还不足。单一业务应用还无法实现整条供应链的优势,实现产业链的整体升级而不是局部升级是主要问题。其次商业模式的不统一和技术标准的异同,限制了物聯网在供应链各个环节的普及和有效信息传递。新技术的普及之路需要链上各个主体统一标准模式的基础上才能实现,任何一个环节出现异常都将对链条的运作构成风险和损失。

基于物联网的农产品供应链风险分析

(一)风险识别与归类

本文的研究通过农产品供应链的运作机理和过程分析,将物联网下农产品供应链分为感知层、信息层和应用层,其中感应层包括物联网信息采集的硬件设备,EPC、RFID、GPS定位、温湿度传感器等,是物联网运行的基础,通过硬件的感知来实现信息的采集和集成;信息层包括计算机、云端、网络以及运算系统,通过感应层的信息收集,经过云计算处理有效呈现各个环节信息,为政府和行业协会的监督和追溯提供良好的依据,是物联网技术的核心;应用层包括农资供应商、农户、加工厂商、销售商、用户和政府等物联网应用的主体,是彼此间由供应链衔接的利益个体,通过共享信息消除闭塞流通,保障农产品的安全和链条的稳定运作。

对物联网农产品供应链风险识别和归类是根据以上三个层次区分来进行,可将风险定义为感知层风险、信息层风险、应用层风险以及其他风险,如图2所示。感应层风险主要包含数据采集误差风险、感知设备的故障风险、信息不对称风险、农产品流通环节中的配送风险。信息层风险主要有信息基础薄弱和网络虚拟性导致的信息安全风险、计算机风险和网络不稳风险。应用层风险则是从供应链上各个主体出发,包涵供应链内部运作风险,外部协作风险,链条不稳导致成本效益风险,需求、供应波动风险,政府管理存在政策风险,市场竞争风险。除以上三类主要风险外,其他风险还包括农产品存在自然灾害风险、生产商和销售商作为企业的属性的信誉风险、人为的故意破坏风险。

(二)风险分析

通过对以上四大类风险的分析,能够有效从感知、应用、信息和其他四个角度来完成归类。将上述17种风险统一于一个集合,按照物联网技术相关和非相关来分析,可以得出与物联网技术直接相关的风险集合,这样便于从物联网角度实现防控策略的制定。相关风险包括:信息失效风险、信息安全风险、网络不稳风险、计算机风险、设备故障风险和误差风险,这些供应链新风险的形成都与物联网基础和技术有密切关系,控制需要结合成因进行针对性治理。而人为风险、自然灾害风险、成本风险、需求和竞争风险等在传统供应链中同样存在,在物联网技术的融入后可能造成影响因素的微变和风险源的转移,因此要针对风险特点以传统相似方式进行防控。

基于物联网的农产品供应链风险防控策略

(一)深化物联网关键技术研发

物联网下农产品供应链的优化协作,需要有良好的信息技术基础和硬件支持来实现。技术作为物联网优势发挥的核心,无论在电子标签研发、射频技术开发,还是云端数据库储存、计算、传递、处理上,都是重要关键点。通过技术研发创新带来的产品成本降低,推进主体对物联网的采纳和使用更为有利。国内技术对于数据处理还有诸多方面需要完善,在云端数据的稳定性和计算能力上与国外相比我们还有很大的差距,通过关键技术的研发能够有效缩小成本,降低环节风险,把同物联网技术相关的高危风险控制在最小范围内。

(二)优化供应链中各环节运作

供应链作为连接各个相关利益主体的虚拟链条,各环节都因其运作特点存在一定的风险,因此降低风险要从环节优化做起。源头的农资供应和农户生产环节,要通过EPC标签的逐步落实来监控生产的全过程,对生产过程的温湿度、水分等自然条件进行实时监测,及时发现自然灾害;商品的流通和配送环节,根据射频技术来对产品记录,配送中的温湿度、时间、地理位置都通过GPS来实时监控,出现问题系统自动警报;利用收益共享契约来协调商家、农户的利益,透明化的信息共享将为契约的实现提供可能;政府通过政策补贴和风险基金来保障各主体利益。

(三)构建基于物联网的安全保障体系

风险控制还要从构建完善的安全保障体系来实现,使供应链主体密切协作、相互监督,在宏观上实现体系构建。供应链上下游主体之间要密切合作,建立友好合作关系,对于物联网的信息传递和上下游主体可能因私利而存在风险的关键点实现透彻清晰的信息公开;要对供应链进行以物联网技术为基准的整合,实现技术统一和标准化,信息流通和处理将会大大提速;将产业链中芯片商、电子标签商及传感器制造商整合于统一平台,降低成本,协作技术合作;针对不同的产品类型和发展现状,建立不同的产销体系来抑制风险的发生。

结论

物联网下农产品供应链风险是伴随供应链的运作时刻存在的,风险不可能被完全消除,各主体能做的就是通过体系完善进行风险识别和控制,将风险降低到最低,使其不影响链条的稳定运作。政府、企业、市场、农户都要通过对物联网下新风险的产生因素采取相应有效的防控措施,密切合作保证信息的统一透明。物联网对农产品供应链具有正负两方面作用,它能够为供应链带来信息透明化和流畅化,提升链条运作效率,减少损失,但其产生的新风险也必须要得到足够的重视,否则将会产生不可估量的损失。通过对风险的针对性控制,可以实现风险的最小化,使供应链在可控风险范围内稳定运作。

参考文献:

1.顏波,石平,丁德龙.物联网环境下的农产品供应链风险评估与控制[J].管理工程学报,2014(3)

2.曹慧娟,汪伟忠,朱礼龙.基于物联网的农产品供应链风险源模型构建[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2016(1)

3.李强,周培.基于演绎法理念的农产品质量安全保障体系研究[J].软科学,2014(8)

4.敖贵艳,王静.鲜活农产品流通渠道创新策略——基于物联网供应管理视角[J].商业经济研究,2016(9)

5.郑谦.物联网环境下农产品供应链构建机制研究[J].长春理工大学学报(社会科学版),2014(6)

6.沈卫国.物联网环境下多维度协同物流管理研究[J].商业经济研究,2015(33)